劉海宇

日本巖手大學平泉文化研究富达

《千石藏鏡》(以下簡稱《藏鏡》)是日本兵庫縣千石唯司先生藏歷代銅鏡的圖錄,發行於2013年8月🙎♂️,收錄二里頭文化時期至遼宋時期銅鏡300品。[1]其後,千石先生將所藏大部分銅鏡捐贈給兵庫縣立考古博物館,該館專門設立“古代鏡展示館”進行研究和展示[2],並於2017年3月出版《千石コレクションー鏡鑑編》(以下簡稱《鏡鑑》)圖錄👂👩👩👧👧,收錄銅鏡316品[3]。兩部圖錄所收內容不盡相同🛴,本文的研究對象包括兩書所有的漢代鏡銘🧗♂️,統稱為“《千石藏鏡》所收漢鏡銘文”。這批漢代鏡銘有較高的學術價值,但因兩部圖錄發行量較少,較難見到。兩部圖錄的編者就所收漢代鏡銘已經做了很好的釋文,但我們在研讀過程中還是發現一些問題📽。本文首先簡要介紹這批銅鏡的概況👉🏻,然後就圖錄中有問題的釋文進行校釋👨🏼🦲,敬請學界批評指正。

一 《千石藏鏡》簡介

千石唯司先生是兵庫縣從事金屬類製品加工製造的實業家,其人風雅好古,數十年來一直堅持以中國古代銅鏡為主的青銅器收藏。這批藏品在收藏界較為知名🙎🏻♀️,馬承源先生曾給予很高的評價:“美哉斯藏,異采含英”(《藏鏡》ⅳ頁)✉️,陳佩芬先生在《藏鏡》前言中就極有特色的漢代描金四靈博局紋鏡、唐代龍紋鏡和狻猊葡萄紋鏡著重進行了介紹(《藏鏡》ⅵ頁),《中國青銅器全集》銅鏡卷所收錄歷代精品銅鏡208品中有11品是千石先生的藏品[4]👨🏼🏫🚵🏿。

千石先生所藏銅鏡上自二里頭文化時期,下至遼宋時期📚,共300餘品,具體包括先秦鏡近70品、秦漢六朝鏡100餘品📚、隋唐鏡130餘品、五代遼宋鏡10餘品,以戰國✍🏻、兩漢👄、隋唐時期的銅鏡為特色。從整體看,這批銅鏡器形多種多樣🧖🏼♀️🧠,紋飾雕刻美輪美奐⚈,有不少是極為難得的精品。這批藏品涵蓋中國銅鏡發展史的早期(夏商西周)、流行鼎盛期(東周至兩漢)、繁榮期(隋唐)🤡、衰落期(五代至遼宋),是時代序列較為齊全、風格類型比較多樣🚵🏼、體現中國古代銅鏡演化發展史的實物體系。

二 漢鏡銘文校釋

這批銅鏡中💅🙎🏻,有銘銅鏡共有65品😡,其中42品屬於漢代(包括兩漢之間的新莽時期)🫵🏼。《藏鏡》一書中,鏡銘直接記錄在銅鏡照片下方,《鏡鑑》一書則在全書最後附“銘文一覽”。今據兩書所作釋文👨🏻💼,就有問題的部分作出校釋👨🏻。

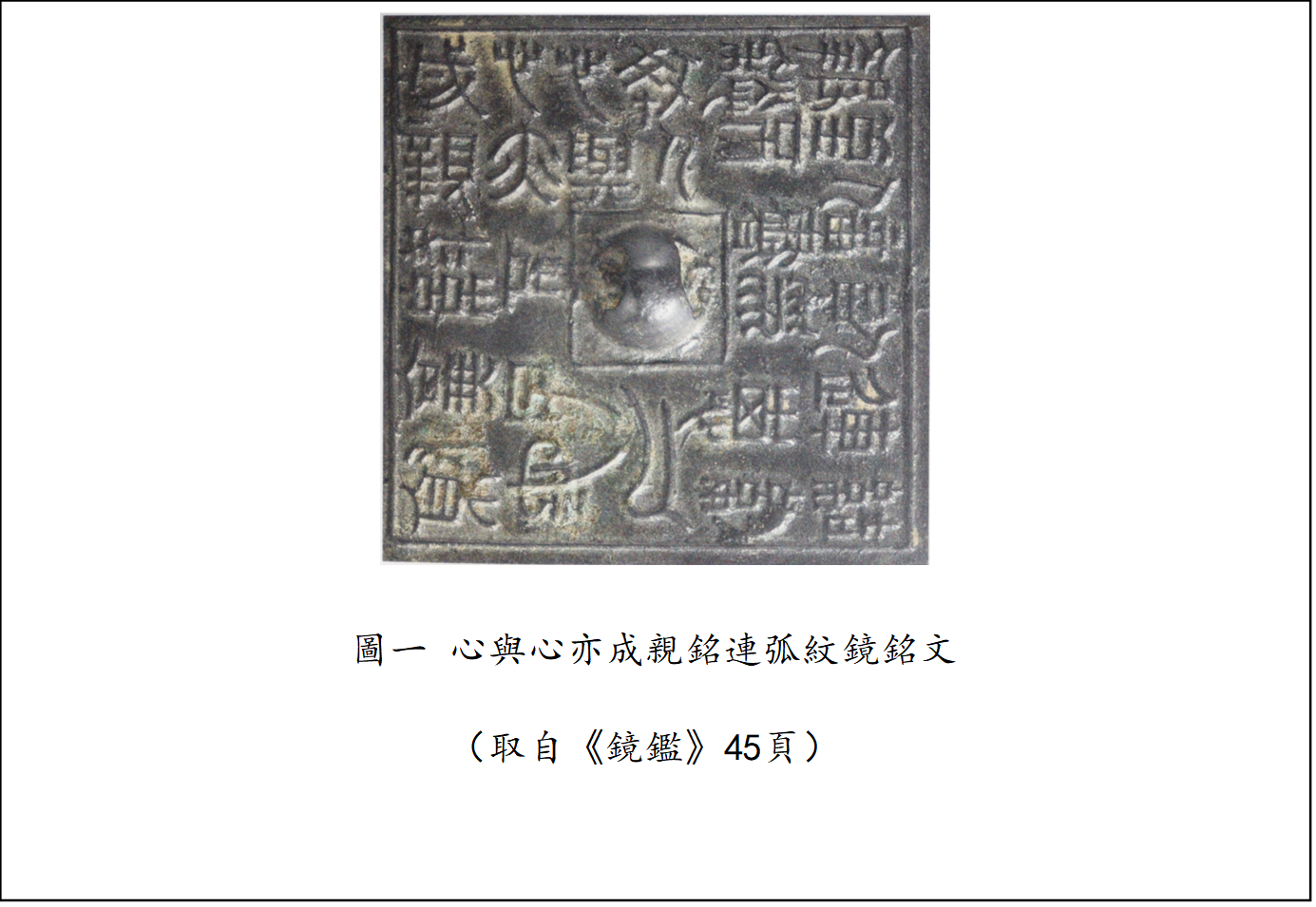

1.《鏡鑑》102號藏品

《鏡鑑》稱“異體字銘帶鏡(連思鏡)”,銘文釋讀為🐈⬛:“人教人🕠。心與心🏣✍🏿。亦成親🤦🏻♀️。終不棄。子就宇🕣。結紐連思。似為信。盡至不報愁。”(圖一)如此釋讀🐲,語意難通💵,其釋字、起讀、斷讀等均有不少問題。

今據清晰圖版,銘文當改釋為:

心與心,亦成(誠)親💪🏼,終不棄子就沱(他)人。結約連惠以為信🤦🏻,書至(致)不報愁殺人。

“沱”作![]() 🎈,無疑從氵從它,漢代鏡銘中或作

🎈,無疑從氵從它,漢代鏡銘中或作![]() 🧛🏽、

🧛🏽、![]() [5]等形🫨,均讀為“他(它)”🧑🏿🚒。“約”作

[5]等形🫨,均讀為“他(它)”🧑🏿🚒。“約”作![]() ,右側偏旁稍有不清🪼,整體與岳麓書院秦簡文字

,右側偏旁稍有不清🪼,整體與岳麓書院秦簡文字![]() 💃🏿、

💃🏿、![]() [6]等寫法近似。“結約”,意為訂立契約,西漢中晚期銘文鏡又有“立信結約”[7]之語,《漢書·趙充國傳》“解仇結約”,意即解除仇怨訂立盟約🌒。周家臺秦簡《日書》中作“約結”🈵,多與“獄訟”對言,整理者注云🧑🏽⚕️:“‘約結’,指雙方定約。”[8]“惠”作

[6]等寫法近似。“結約”,意為訂立契約,西漢中晚期銘文鏡又有“立信結約”[7]之語,《漢書·趙充國傳》“解仇結約”,意即解除仇怨訂立盟約🌒。周家臺秦簡《日書》中作“約結”🈵,多與“獄訟”對言,整理者注云🧑🏽⚕️:“‘約結’,指雙方定約。”[8]“惠”作![]() 💃,與漢印文字的“

💃,與漢印文字的“![]() ”[9]寫法近似。“連”訓連結👼,“惠”訓愛,“連惠”即盟結愛情🧑🧑🧒🧒,與“結約”義近🤹🗳。“書”作

”[9]寫法近似。“連”訓連結👼,“惠”訓愛,“連惠”即盟結愛情🧑🧑🧒🧒,與“結約”義近🤹🗳。“書”作![]() 🌕,下部從“者”,而不是“皿”,無疑是“書”字。“至”應讀如“致”,兩字在傳世文獻和出土文獻中多可通用[10],不煩舉例。“報”訓“復”,“書致不報”意為致信卻得不到回復。“殺”字作

🌕,下部從“者”,而不是“皿”,無疑是“書”字。“至”應讀如“致”,兩字在傳世文獻和出土文獻中多可通用[10],不煩舉例。“報”訓“復”,“書致不報”意為致信卻得不到回復。“殺”字作![]() ,漢印文字中“殺”有作

,漢印文字中“殺”有作![]() [11]、

[11]、![]() [12]者,東漢簡牘文字或作

[12]者,東漢簡牘文字或作![]() [13]🧔🏽♀️,這些字形的左旁與鏡銘字相近,鏡銘字的右旁應為“殳(攴)”的簡省寫法🫰,上部“卜”近似一橫筆,下部“又”的捺筆較短♿️,這與漢簡“收”字

[13]🧔🏽♀️,這些字形的左旁與鏡銘字相近,鏡銘字的右旁應為“殳(攴)”的簡省寫法🫰,上部“卜”近似一橫筆,下部“又”的捺筆較短♿️,這與漢簡“收”字![]() 🙇🏻、

🙇🏻、![]() [14]等的右旁寫法近似。“殺”字用在詞尾表示極度🙂↕️🪵。《文選·古詩十九首·其十四》:“白楊多悲風,肅肅愁殺人。”《宋書·漢鼓吹鐃歌·芳樹曲》:“心不可匡,目不可顧🎼,妬人之子愁殺人。”

[14]等的右旁寫法近似。“殺”字用在詞尾表示極度🙂↕️🪵。《文選·古詩十九首·其十四》:“白楊多悲風,肅肅愁殺人。”《宋書·漢鼓吹鐃歌·芳樹曲》:“心不可匡,目不可顧🎼,妬人之子愁殺人。”

此鏡銘為一首戀人間的送別詩,文體與流行於先秦秦漢時期的韻文雑體歌謠“成相”體有關,以“三三七言”起首[15],該詩“心”“親”“人”“信”押真部韻👨🦯➡️。銘文以鏡鈕為富达👐🏿,自上部左側“心”字起讀,需要五次旋轉方向才可讀完。《漢鏡銘文圖集》(以下簡稱《圖集》)著錄了三件內容相關的鏡銘[16]✍🏿🏋🏽,圖107西漢早期“心與心亦誠親銘花瓣鏡”銘云:“心與心,亦誠親,終不棄子從沱(他)人♾,所與子言🧛,不可不信”🧑🏻⚖️。編著者王綱懷先生把“亦誠親”的“誠”讀為“成”,陳劍先生在《幾種漢代鏡銘補說》(以下稱陳文)一文中已經指出其誤,並把“心與心💆,亦誠親”理解為“(咱們兩人的)心和心🚛🧘🏿♂️,也確實是那麼親近。”[17]陳說可信。《圖集》圖168西漢中期“心與心亦成親銘草葉鏡”銘云:“心與心,亦成(誠)親🏰🤘,終不棄子從沱(他)人。”另有圖223西漢晚期“毋棄故而娶新銘圈帶鏡”銘,陳文改釋為:“長毋相忘,俱死葬(?)何傷。心與心,亦成(誠)親,毋棄故而娶新。”

綜上可知,該鏡銘前半部分近似內容亦見於其他鏡銘🧚♀️,而後半部分“結約連惠以為信,書至(致)不報愁殺人”為僅見,頗有資料價值。根據銘文內容🫄🏼,或應將《鏡鑑》102號藏品命名為“心與心亦成親銘連弧紋鏡”。

2.《藏鏡》83號👩🏿🔬、《鏡鑑》105號藏品

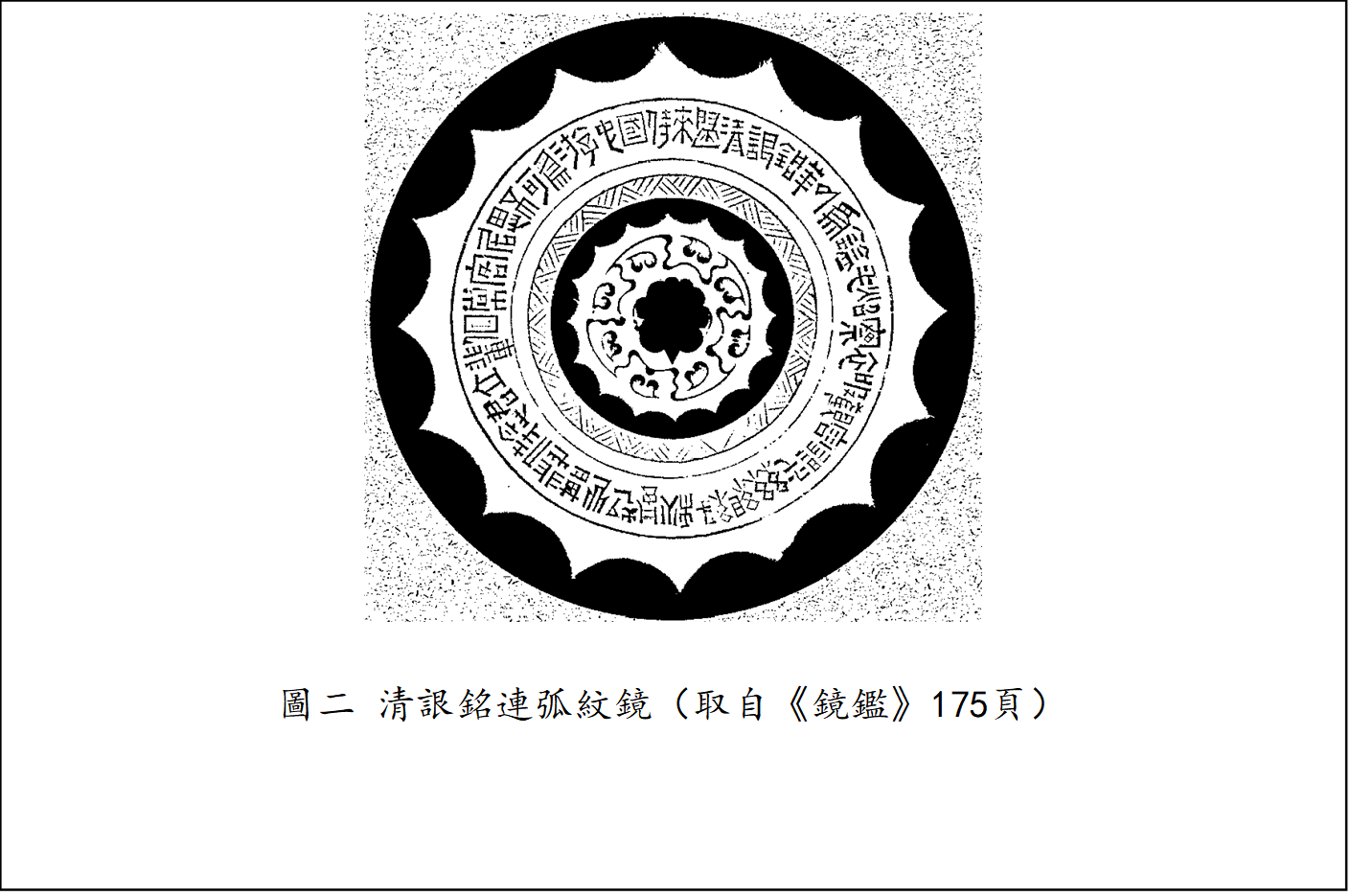

此鏡最早著錄於《中国王朝の粋》,稱“異體字銘帶鏡”🏍🧜,銘文釋作:“清沮鉛華以為艦,炤察衣服觀容貌🏊,乎絲組組秋風起🥎,心甚悲時念君,立徘徊常客君思🚉,不可為🥌,游中國侍來盥。”[18]《藏鏡》亦稱“異體字銘帶鏡”,釋文作👶🏿:“清沮鉛華以為鏡🍌,昭察衣服觀容貌乎𓀅,絲組雑秋風起,心甚悲時念君💢,立徘徊常客居思,不可為遊中國侍來盥➾🎶。”《鏡鑑》稱“異體字銘帶鏡(清銀鏡)”,釋文改為𓀕:“秋風起,心甚悲。時念君,立輩徊。常客居,思不可為游中國🔛🫷🏻,侍來歸。清詪銅華以為鏡乎⛸,炤察衣服觀容貌乎,絲組雜👩🏽🔧🤷♂️。”(拓本見圖二)

《中国王朝の粋》和《藏鏡》釋文的起讀是正確的,但釋字問題很大,斷讀也有問題👮🏽♀️。《鏡鑑》釋文的釋字和斷讀有了很大改善,但還是有問題👩🦽➡️,尤其起讀是錯誤的。此鏡又著錄於《圖集》圖214😩,稱“銅華(游中國)銘圈帶鏡”,所作釋文為:“清泿銅華以為鑒乎,炤(照)察衣服觀容貌乎🏄♀️。絲組綬🪣,秋風起,心甚悲,時念君,立輩(裴)徊。常客居思不可為,游中國,時來盥(歸)。”起讀和斷讀基本正確,而釋字還有問題存在👩🏽🏫。

今據拓本和圖版,銘文當改釋為👖🐭:

清詪(艮)銅華以為鑑乎🧎♀️,炤(照)察衣服觀容貌乎。絲組級(綴),秋風起,心甚悲🏂🏻,侍(時)念君,立輩(徘)佪(徊)🤵♀️𓀓,常客居,思不可為,游中國,侍(時)來歸🫱🏽。

“詪”字作![]() ,明顯從言,《鏡鑑》的釋文是正確的。“詪”👠,在同類漢代“銅華鏡”銘文中,又或作“泿”(例如《圖集》圖199、圖232、圖248-253等)。“詪(泿)”,鏡銘中應讀為“艮”,《方言》🧙🏿:“艮,堅也”,此處用為動詞,使之堅固義。陳文已經指出“銅華”指金屬合金冶煉出的菁華👱🏽♀️。“清艮銅華”即純淨地凝固合金之菁華🤜🏻。這類“銅華鏡”銘中又多見“清練(煉)銅華”、“湅(湅)治銅華”之語(《圖集》圖208-213等)🍺,指冶煉液化合金之菁華🌮,與“清艮銅華”的凝固合金菁華相對,均是鑄鏡過程中不可或缺的兩個環節。

,明顯從言,《鏡鑑》的釋文是正確的。“詪”👠,在同類漢代“銅華鏡”銘文中,又或作“泿”(例如《圖集》圖199、圖232、圖248-253等)。“詪(泿)”,鏡銘中應讀為“艮”,《方言》🧙🏿:“艮,堅也”,此處用為動詞,使之堅固義。陳文已經指出“銅華”指金屬合金冶煉出的菁華👱🏽♀️。“清艮銅華”即純淨地凝固合金之菁華🤜🏻。這類“銅華鏡”銘中又多見“清練(煉)銅華”、“湅(湅)治銅華”之語(《圖集》圖208-213等)🍺,指冶煉液化合金之菁華🌮,與“清艮銅華”的凝固合金菁華相對,均是鑄鏡過程中不可或缺的兩個環節。

“鑑”字作![]() ,左偏旁從“金”🀄️,右側偏旁明顯從“皿”,乃“監”字省“臣”的簡體,《圖集》的改釋是對的。同類的“銅華鏡”銘中或作“藍”🏂🏽、“監”(《圖集》圖89-90🫶、圖199)👨🎓,均讀為“鑑”🚺🦻🏿。“級”字作

,左偏旁從“金”🀄️,右側偏旁明顯從“皿”,乃“監”字省“臣”的簡體,《圖集》的改釋是對的。同類的“銅華鏡”銘中或作“藍”🏂🏽、“監”(《圖集》圖89-90🫶、圖199)👨🎓,均讀為“鑑”🚺🦻🏿。“級”字作![]() ,漢印文字作

,漢印文字作![]() 🛶、

🛶、![]() 等形[19],秦簡文字作

等形[19],秦簡文字作![]() 、

、![]() 形[20],皆與鏡銘寫法近似🤱🏽。鏡銘中,“級”應讀為“綴”,兩字在文獻中數見通假用例,例如《禮記·樂記》“綴兆舒疾”、“其舞行綴遠”,《史記·樂書》中“綴”均作“級”[21]。“綴”🍄🚶♀️➡️,連綴義,形容拴在鏡鈕上的絲組連綿不絕🫷🏽。“侍念君”的“侍”字作

形[20],皆與鏡銘寫法近似🤱🏽。鏡銘中,“級”應讀為“綴”,兩字在文獻中數見通假用例,例如《禮記·樂記》“綴兆舒疾”、“其舞行綴遠”,《史記·樂書》中“綴”均作“級”[21]。“綴”🍄🚶♀️➡️,連綴義,形容拴在鏡鈕上的絲組連綿不絕🫷🏽。“侍念君”的“侍”字作![]() 🧖♂️,“侍來歸”的“侍”字作

🧖♂️,“侍來歸”的“侍”字作![]() ,兩字均應讀為“時”🦦,漢代簡帛資料中兩字數見通用[22],《圖集》讀“時”是正確的,但字形把握有誤。“絲組綴,時念君”,利用起興的修辭手法,以絲組的連綿比喻思念的不絕⛹️♀️。“歸”字作

,兩字均應讀為“時”🦦,漢代簡帛資料中兩字數見通用[22],《圖集》讀“時”是正確的,但字形把握有誤。“絲組綴,時念君”,利用起興的修辭手法,以絲組的連綿比喻思念的不絕⛹️♀️。“歸”字作![]() ⛹🏽,漢印文字或作

⛹🏽,漢印文字或作![]() 、

、![]() [23],寫法較為接近🌓💜,《鏡鑑》對句意的理解是正確的🤚🏼👮🏼♀️,但字形把握有誤。

[23],寫法較為接近🌓💜,《鏡鑑》對句意的理解是正確的🤚🏼👮🏼♀️,但字形把握有誤。

內容近似鏡銘中還有“絲組雑遝以為信”🤶🏽,例如:《鏡鑑》106號藏品👬🏼、《圖集》圖249、圖252等,以致《鏡銘》105號釋文未能落實字形“![]() ”,而想當然釋為“雜”👴🏽。“雜遝”,又或作“雜沓”😗,是古代常用詞🍇,形容眾多而紛亂的樣子,《漢書·劉向列傳》:“雜遝衆賢😚,罔不肅和”,顏師古注曰▫️:“雜遝♑️,聚積之貌。”鏡銘中的“絲組級(綴)”與“絲組雜遝”義近🦀🚵,均形容絲組連綿不斷。

”,而想當然釋為“雜”👴🏽。“雜遝”,又或作“雜沓”😗,是古代常用詞🍇,形容眾多而紛亂的樣子,《漢書·劉向列傳》:“雜遝衆賢😚,罔不肅和”,顏師古注曰▫️:“雜遝♑️,聚積之貌。”鏡銘中的“絲組級(綴)”與“絲組雜遝”義近🦀🚵,均形容絲組連綿不斷。

此銘中🐱,“思不可為”句意較難理解,此句或應是“思者不可為歎息”的省略,《漢書·中山靖王勝列傳》載劉勝之言曰🏋️💆🏽:“臣聞悲者不可為絫欷🏊🏻♀️,思者不可為歎息🧫。”銘文後半部分⚓️,是一首送別詩,內容近似的鏡銘又見《圖集》圖236“馬谷中國銘圈帶鏡”⚔️,銘文作:“秋風起➾,心豈(喜)悲➜💆,時念君#️⃣,立俳(徘)回(徊),常客居,思不回,馬谷(?)中國時來歸🤷🏽。”

此鏡銘的“絲組級(綴)”未見於其他鏡銘,具有較高的學術價值🍛。根據銘文內容🚹🫄🏻,或應將此鏡稱為“清詪銘連弧紋鏡”🏃🏻。

3.《藏鏡》90號9️⃣、《鏡鑑》107號藏品

《藏鏡》稱“異體字銘帶鏡”,《鏡鑑》稱“異體字銘帶鏡(昭明鏡)”⛔️。銘文見於內圈和外圈0️⃣,內圈銘文兩書均作🥩:“見日之光🐡,長毋相忘”,這是正確的。外圈銘文,《藏鏡》作:“內清質以昭明,光輝象夫日月。心忽揚而願忠✶,然雍塞而不泄”,《鏡鑑》作:“內請質以昭明,光輝象夫日月。心忽揚而願忠🤳🏿,然雍塞而不泄。”

銘文第二字作![]() 🤛🏿,明顯從“言”,《鏡鑑》釋“請”是正確的🚫,此處應讀為“清”➙。所謂“揚”字作

🤛🏿,明顯從“言”,《鏡鑑》釋“請”是正確的🚫,此處應讀為“清”➙。所謂“揚”字作![]() 🧛🏻,從“禾”,應是“穆”字🥰,漢鏡文字又作

🧛🏻,從“禾”,應是“穆”字🥰,漢鏡文字又作![]() 、

、![]() [24],與此銘文字酷似。此字舊釋“揚”💔,裘錫圭先生改釋為“穆”,他指出🎇:“鏡銘的‘忽穆’👨🎨,與‘沕穆’👌🏼、‘物穆’、‘?穆’顯然是一詞的變體或異寫。‘心忽穆’大概是心思深微的意思。”[25]這類昭明鏡比較多見,銘文也大致相同♘,例如《圖集》所收圖206👩🏽🚒🦴、圖240、圖241、圖244-245等。

[24],與此銘文字酷似。此字舊釋“揚”💔,裘錫圭先生改釋為“穆”,他指出🎇:“鏡銘的‘忽穆’👨🎨,與‘沕穆’👌🏼、‘物穆’、‘?穆’顯然是一詞的變體或異寫。‘心忽穆’大概是心思深微的意思。”[25]這類昭明鏡比較多見,銘文也大致相同♘,例如《圖集》所收圖206👩🏽🚒🦴、圖240、圖241、圖244-245等。

綜上,該鏡外圈銘文應釋為:“內請(清)質以昭明⏬,光輝象夫日月。心忽穆而願忠,然雍(壅)塞而不泄🚣♂️。”

4.《藏鏡》88號、《鏡鑑》110號藏品

《藏鏡》稱“異體字銘帶鏡”,《鏡鑑》稱“異體字銘帶鏡(清白鏡)”。《藏鏡》釋文作:“絜清而白事君,志沄之弇明🧑🏻🍳。玄錫之流澤,日忘🥅,美人,外承可兌,靈景,絕。”《鏡鑑釋文》作:“絜清而白事君,志沄之弇明。玄錫之流澤,日忘美人🔟,外承可兌,靈景絕🧙🏼♂️。”

“沄”字作![]() 🪚,一般釋“污”。這類首句“絜清白而事君”的鏡銘較為常見,一般稱“清白鏡”,其銘文完整者為🧑✈️:“絜清而白事君,惌(怨)污驩(獲)之弇明🔄。微玄錫之流澤,恐疏遠而日忘。懷橜(厥)美之窮(躬)體,外承驩(觀)之可說(悅)👨👨👧👦。慕窔(窈)佻(窕)之靈景(影),願永思而毋絕。”(《圖集》圖247-248,釋文參陳文)《鏡鑑》110號藏品鏡銘有半部分多有簡省🤚,以致語義難通🤸🏿♂️☯️。這類簡省現象在漢鏡銘文中較為常見。

🪚,一般釋“污”。這類首句“絜清白而事君”的鏡銘較為常見,一般稱“清白鏡”,其銘文完整者為🧑✈️:“絜清而白事君,惌(怨)污驩(獲)之弇明🔄。微玄錫之流澤,恐疏遠而日忘。懷橜(厥)美之窮(躬)體,外承驩(觀)之可說(悅)👨👨👧👦。慕窔(窈)佻(窕)之靈景(影),願永思而毋絕。”(《圖集》圖247-248,釋文參陳文)《鏡鑑》110號藏品鏡銘有半部分多有簡省🤚,以致語義難通🤸🏿♂️☯️。這類簡省現象在漢鏡銘文中較為常見。

據以上“清白鏡”的完整銘文👩🏻🦳,此藏品鏡銘應釋為👨🏽🚒:“絜清而白事君🤳🏽,志污之弇明。玄錫之流澤🧝🏽♂️🫱🏻,日忘🏠,美人🙍🏿,外承可兌(悅),靈景(影)🙋🏼,絕🪀。”

5.《藏鏡》89號、《鏡鑑》111號藏品

《藏鏡》稱“異體字銘帶鏡”,《鏡鑑》稱“異體字銘帶鏡(君忘鏡)”。《藏鏡》釋文作🤵🏽♀️:“□□心思首思不可□行心污結而□想明□□不可久□□□不已君忘忘而光忘兮”😑。《鏡鑑》釋文作:“君忘忘而先志兮🤷🏼♂️。愛使心曳者臾。不可盡行→,心沄結而獨愁🤴🏻。明知非不可久更👨🚀🆕,志所不已。”前者完全沒有不通,後者亦有不少釋字的問題。

今據圖版以及完整“君忘忘”鏡銘(詳見下文)🦌🪧,改釋如下:

君忘忘(茫茫)而失志兮🖍🤹🏿♂️,愛使心臾(欲)耆(嗜)。臾(欲)不可盡行,心污(紆)結而獨愁。明知非不可久處,志所不已。

秦漢文字中“失”與“先”字形近似🌬,兩字區別的關鍵是“失”字下部筆畫是左側長大🚠,“先”字則右側長大。例如:秦簡牘文字中,“失”多作![]() 🧑🏻🍳、

🧑🏻🍳、![]() 🛩,“先”多作

🛩,“先”多作![]() 、

、![]() 等形。[26]本銘“失”字作

等形。[26]本銘“失”字作![]() ,下部明顯左筆畫長,應釋為“失”而不是“先”。“耆”字作

,下部明顯左筆畫長,應釋為“失”而不是“先”。“耆”字作![]() ,舊多釋“者”🙋♀️,該字形與秦簡中“耆”字寫法

,舊多釋“者”🙋♀️,該字形與秦簡中“耆”字寫法![]() 近似🪪,秦簡中“耆”多讀為“嗜”[27]。蔣文先生在《漢君忘忘鏡銘新研》[28]一文中將“君忘忘”鏡銘中的相關字形改釋為“耆”,讀為“嗜”,其說可信🙍。“處”字作

近似🪪,秦簡中“耆”多讀為“嗜”[27]。蔣文先生在《漢君忘忘鏡銘新研》[28]一文中將“君忘忘”鏡銘中的相關字形改釋為“耆”,讀為“嗜”,其說可信🙍。“處”字作![]() 形📲,下部與“更”字所從“攴”有所不同。

形📲,下部與“更”字所從“攴”有所不同。

6.《藏鏡》132號、《鏡鑑》142號藏品

兩書均稱“重列式神獸鏡”。《藏鏡》釋文作:“建安元年,□宜高日,五造反作💎,□□□作□,幽□商,周羅容象🌆,五帝見皇🙆🏼♂️👩🏻💻,白牙單琴👨🦽➡️▪️,九□者吉羊□。”《鏡鑑》釋文作✹:“建安元年,□宜高□,五□□作👬🏼,□□□□□,幽□商,周亥容象,五帝見容,白牙彈琴🤽🏽,九□者吉羊□。”

今據清晰圖版,銘文起始部分應釋為:“建安元年,君宜高官,五吉交作……”😠,其後文字磨滅嚴重🤏🏼,僅憑圖版難以辨識🪢,暫付之闕如。

7.《藏鏡》133號☂️、《鏡鑑》143號藏品

兩書均稱“重列式神獸鏡”。《藏鏡》釋文作:“吾作明鏡,□宮商👍🏽,周羅萬象,日帝天皇↔️,白牙彈琴🦇,黃帝除兇,朱鳥玄武,白虎青龍,□□鏡者,立至三公🍑,子孫潘昌。”《鏡鑑》釋文作🤳🏽🅾️:“吾作明鏡,□宮商,周亥萬象🤰🏽,日帝天皇,白牙單琴💇🏻🙅,黃帝除兇,朱鳥玄武🧑🎨👗,白虎青□❗️👮♂️,□□鏡者,立至三公,子孫潘昌。”

所謂“鏡”原作![]() ,無疑是“竟”😷。其後一字作

,無疑是“竟”😷。其後一字作![]() 🦹🏿,應釋“涾”。“涾”,《說文》訓“涫溢也😢。今河朔方言謂沸溢為涾。”此處用為煮沸義𓀃👵🏿,與漢代鏡銘習見“湅(煉)宮商”的“煉”字義近。“羅”字作

🦹🏿,應釋“涾”。“涾”,《說文》訓“涫溢也😢。今河朔方言謂沸溢為涾。”此處用為煮沸義𓀃👵🏿,與漢代鏡銘習見“湅(煉)宮商”的“煉”字義近。“羅”字作![]() ,明顯上部從罒,右下部從隹🥎㊙️,《藏鏡》釋“羅”正確👨👩👦,《鏡鑑》釋“亥”為誤。所謂“萬”原作

,明顯上部從罒,右下部從隹🥎㊙️,《藏鏡》釋“羅”正確👨👩👦,《鏡鑑》釋“亥”為誤。所謂“萬”原作![]() ,明顯從宀從谷☢️,應釋“容”。所謂“日”原作

,明顯從宀從谷☢️,應釋“容”。所謂“日”原作![]() ,字形中間明顯有束腰形,應釋“五”,可對比該鏡銘中“吾”作

,字形中間明顯有束腰形,應釋“五”,可對比該鏡銘中“吾”作![]() ,上部寫法為束腰形,東漢晚期鏡銘中“五帝三(或作天)皇”的說法較為常見🙇🏻♀️,未見“日帝”之語。所謂“虎”原作

,上部寫法為束腰形,東漢晚期鏡銘中“五帝三(或作天)皇”的說法較為常見🙇🏻♀️,未見“日帝”之語。所謂“虎”原作![]() ,明顯是“上”字。“鏡者”前一字作

,明顯是“上”字。“鏡者”前一字作![]() 😴,應釋“方”。

😴,應釋“方”。

綜上📜🫲🏿,此鏡銘宜改釋為:“吾作明竟(鏡),涾宮商,周羅容象,五帝天皇🔦,白牙單(彈)琴,黃帝除兇,朱鳥玄武,白上青□,□方竟(鏡)者,立(位)至三公,子孫潘(藩)昌🙎🏽。”其中“涾”字為出土資料所僅見👁,具有極高的文字學價值🦻。

8.《藏鏡》139號📑、《鏡鑑》146號藏品

兩書均稱“畫像鏡”🗜。《藏鏡》釋文作😡:“(內圈)尚方作竟自有術👩❤️👩,刻治禽守諸奇出白虎玄術刻治禽守上有西王母東王公,在右侍者皆作昌壽命長🧛🏽,大吉陽兮。(外圈)蔡氏作竟自有意📁,良時日眾大富,七子九孫各有喜,□至三公中常侍,上有西王母東王公,與天相保不有意👩🏼🏫,良時日□帶印受。”《鏡鑑》釋文作:“(內圈)尚方作竟自有術。刻治禽守諸奇出❕。白虎□□□□□□,上有西王母東王公🏮。在右侍者皆作昌🧒🏻。壽命長。大吉陽兮🌹。(外圈)蔡氏作竟自有意。良時日眾大富。七子九孫各有喜🍼。□至三公中常侍🤽,上有西王母東王公🦔,與天相保不□□,□□□之帶印受🧍♂️。”

內圈所謂“在”字作![]() ,確實是“在”字,但從上下文意看,該字應是形近“左”字之錯訛🈺。鵬宇先生在其博士論文中已經指出數例這樣的例子(《文字編》446-447頁)♈️🧑🏿🎤。外圈所謂“富”字原作

,確實是“在”字,但從上下文意看,該字應是形近“左”字之錯訛🈺。鵬宇先生在其博士論文中已經指出數例這樣的例子(《文字編》446-447頁)♈️🧑🏿🎤。外圈所謂“富”字原作![]() ,下部明顯從貝,上部的寫法與“尚”稍有別⚪️,似從罓從口。清末劉心源《奇觚室吉金文述》卷十五著錄的“漢尚方鏡三”前半部分銘文與該鏡銘相同,他釋“

,下部明顯從貝,上部的寫法與“尚”稍有別⚪️,似從罓從口。清末劉心源《奇觚室吉金文述》卷十五著錄的“漢尚方鏡三”前半部分銘文與該鏡銘相同,他釋“![]() ”字為“賞”[29],與該鏡銘

”字為“賞”[29],與該鏡銘![]() 寫法極為近似,

寫法極為近似,![]() 亦應釋“賞”。“至”前一字作

亦應釋“賞”。“至”前一字作![]() 🐭🥧,明顯是從宀從臣的“宦”字🩵。“不”後兩字作

🐭🥧,明顯是從宀從臣的“宦”字🩵。“不”後兩字作![]() 、

、![]() ,應釋“有竟”,“竟”讀為“境”🗡🙆♀️,“不有境”即沒有止境。

,應釋“有竟”,“竟”讀為“境”🗡🙆♀️,“不有境”即沒有止境。

綜上🦔,該鏡銘應釋為:“(內圈)尚方作竟(鏡)自有術,刻治禽守(獸)諸奇出,白虎玄術刻治禽守(獸)。上有西王母東王公,在[左]右侍者皆作昌,壽命長🔉,大吉陽(祥)兮。(外圈)蔡氏作竟(鏡)自有意,良時日🦂,眾大賞,七子九孫各有喜,宦至三公中常侍,上有西王母東王公,與天相保不有竟(境),良時日之帶印受(綬)。”其中內圈銘文第三句“白虎玄術刻治禽守(獸)”有所重複和錯訛👨🏿⚖️,這在漢代鏡銘中也是比較常見的🧑⚖️。

9. 《藏鏡》134號、《鏡鑑》147號藏品(圖三)

兩書均稱“畫像鏡”,鏡銘釋為“周師”☝🏽,解說均認為是周姓鑄鏡師的自稱。

所謂“師”字原作![]() 🧮,從巿從邑(?),應改釋“??”。漢代文字中,“師”字所從“??”或訛作“阝(阜)”🦶🏿,作

🧮,從巿從邑(?),應改釋“??”。漢代文字中,“師”字所從“??”或訛作“阝(阜)”🦶🏿,作![]() 、

、![]() 等形[30],但從不把“??(阝)”寫在字形右側🤸🏻♀️。鵬宇先生《兩漢鏡銘文字整理與考釋》收錄一個見於《陳介祺藏鏡》136號藏品的“師”字作“

等形[30],但從不把“??(阝)”寫在字形右側🤸🏻♀️。鵬宇先生《兩漢鏡銘文字整理與考釋》收錄一個見於《陳介祺藏鏡》136號藏品的“師”字作“![]() ”(《文字編》179頁),實際上該鏡銘的字形均為反字(鏡像文字),其它如:“湅”作

”(《文字編》179頁),實際上該鏡銘的字形均為反字(鏡像文字),其它如:“湅”作![]() 👨🏼🦳🧑🦼、“刻”作

👨🏼🦳🧑🦼、“刻”作![]() 等[31],

等[31],![]() (師)反轉後字形作

(師)反轉後字形作![]() ,還是正常寫法的“師”字🎓。“??”👷🏼♂️,見《說文》:“沛郡📀。从邑巿聲”,是地名“沛”的專用字😎,典籍中一般作“沛”,段注云“??”“沛”為古今字[32]。

,還是正常寫法的“師”字🎓。“??”👷🏼♂️,見《說文》:“沛郡📀。从邑巿聲”,是地名“沛”的專用字😎,典籍中一般作“沛”,段注云“??”“沛”為古今字[32]。

該畫像鏡屬於東漢中晚期,內容為當時流行的西王母📘、東王公等仙人畫像👆,“周??”二字位於東王公畫像左下方,且方向不同🤸🏽♂️,似不宜視為榜題。《藏鏡》和《鏡鑑》編者認為是作鏡師自稱應是可取的,“周??”可理解為姓周名??的鑄鏡師。“??”字首見於出土文字資料💻,具有較高的文字學價值。

10.《藏鏡》143號🤶🏻、《鏡鑑》153號藏品

兩書均稱“環狀乳神獸鏡”。《藏鏡》釋文作:“吾作明鏡,幽凍三岡,服□😤。”《鏡鑑》釋文作:“吾作明鏡🚵♀️,幽湅三岡🦞,服□。”

最後一字作![]() ,明顯是“褱”字,漢印文字或作

,明顯是“褱”字,漢印文字或作![]() [33],該銘中讀為“懷”。戰國秦漢出土文獻中🍠,“褱”多讀為“懷”。[34]鏡銘的“服懷”為佩帶懷藏義。漢印文字“

[33],該銘中讀為“懷”。戰國秦漢出土文獻中🍠,“褱”多讀為“懷”。[34]鏡銘的“服懷”為佩帶懷藏義。漢印文字“![]() ”或釋為“哀”[35],該鏡銘“褱”的字形證明漢印文字亦只能釋為“褱”而不是“哀”💂🏽。

”或釋為“哀”[35],該鏡銘“褱”的字形證明漢印文字亦只能釋為“褱”而不是“哀”💂🏽。

綜上,該鏡銘應釋作:“吾作明竟(鏡)✍️,幽湅(煉)三岡,服褱(懷)🤶🏿。”

11.《藏鏡》149號🥋、《鏡鑑》158號藏品

兩書均稱“盤龍鏡”。《藏鏡》🤷🏽♂️、《鏡鑑》釋文均作:“石氏作竟四夷服。多賀國家人民息。胡虜殲滅天下復🙎🏼♂️。風雨時節五穀熟。長保二親得天力。傳告後世樂無亟。買□竟者富昌🎮。”

所謂“殲”字作![]() ,明顯是“殄”字。所謂“滅”字原作

,明顯是“殄”字。所謂“滅”字原作![]() 💁🏻♂️,應釋“烕”👩🦱,讀為“滅”。“□”字原作

💁🏻♂️,應釋“烕”👩🦱,讀為“滅”。“□”字原作![]() 🚀,應是“氏”字💧😷,與該銘“石氏”的

🚀,應是“氏”字💧😷,與該銘“石氏”的![]() (氏)寫法相同,此處應讀為“是”👥。

(氏)寫法相同,此處應讀為“是”👥。

此鏡銘宜釋為🫧:“石氏作竟(鏡)四夷服,多賀國家人民息,胡虜殄烕(滅)天下復,風雨時節五穀孰(熟),長保二親得天力✳️。傳告後世樂無亟(極)。買氏(是)竟(鏡)者富昌😙。”

結語

這批鏡銘中部分內容不見於其他漢代鏡銘,具有較高的資料價值,例如👨🏼🍼:《鏡鑑》102號藏品“心與心亦成親銘連弧紋鏡”後半部分內容“結約連惠以為信✢,書至(致)不報愁殺人”, 《鏡鑑》105號藏品“清詪銘連弧紋鏡”的“絲組級(綴)”等。《鏡鑑》143號藏品“重列式神獸鏡”的“涾”字、147號藏品“畫像鏡”的“??”字為出土資料所僅見🕞,《鏡鑑》153號藏品“環狀乳神獸鏡”的“褱”字形與漢印文字字形一致,同時可證漢印文字釋“褱”是正確的𓀎🧆,均具有較高的文字學價值。

附錄

《藏鏡》和《鏡鑑》兩書所作釋文對銘文原字和所破讀字的把握沒有固定標準,例如🍐:鏡銘的“竟”,或寫作“竟”或直接作“鏡”🫕。除上文所討論的鏡銘之外,今錄其他有破讀字的鏡銘釋文如下表。

|

著錄 |

鏡銘 |

|

《藏鏡》80號 《鏡鑑》90號 |

大樂貴富🧑🏻✈️,朝莫(暮)有喜🧖🏼♂️,千秋萬歲🤦🏻,宜酒食🍞🧑🏿🎄。 |

|

《藏鏡》94號 《鏡鑑》113號 |

昭明鏡☝️,象(♢?)日光。法天地🐝,順陰陽。正玉容,宜侯王🧑🏻🌾🍜。保祿位💃🏿,辟不羊(祥)🚙。白虎降兮來鳳皇(凰),引无(無)極樂未央🥸。 |

|

《藏鏡》122號 《鏡鑑》123號 |

尚方御景(鏡)大毋(無)傷,左龍右虎辟不羊(祥)👨🏽🦰。朱鳥玄武順陰陽,子孫備具居中央。長保二親樂富昌🔽,壽敝金石宜侯王🙅🏿♀️。 |

|

《藏鏡》128號 《鏡鑑》131號 |

王氏作竟(鏡)亖(四)夷服,多賀新家人民息♦︎。胡虜殄滅天下復,風雨時節五穀孰(熟)。長保二親受大福,傳告後世子孫力🧉,千秋萬歲樂毋(無)亟(極)🤹🏼♀️🛡,大利兮。 |

|

《藏鏡》127號 《鏡鑑》132號 |

王氏作竟(鏡)亖(四)夷服👱🏿,多賀新家人民息。胡虜殄滅天下復,風雨時節五穀孰(熟)🧥🙍🏼♂️。長保二親受大福,官位尊明蒙祿食🖊。傳告後世子孫力🧎♀️➡️,千秋萬歲樂毋(無)亟(極),大利兮。 |

|

《藏鏡》148號 《鏡鑑》144號 |

黃羊(?)作竟(鏡)四夷服,多賀國家人民息。胡虜殄烕(滅)天下復,風雨時節五穀孰(熟)。長保二親得天力🏇🏼,傳告後世樂無亟(極)。壽如東王父西王母,宜孫子。 |

|

《藏鏡》136號 《鏡鑑》148號 |

騶氏作竟(鏡)四夷服,多賀國家人民息↖️。胡虜殄烕(滅)天下復🤳,風雨時節五穀孰(熟)。長保二親得天力👰♀️,傳告後世樂無亟(極)🔝。 |

|

《藏鏡》140號 《鏡鑑》151號 |

西王母,事(侍)者三人⛄️。 |

|

《藏鏡》52號 《鏡鑑》160號 |

張是(氏)作竟(鏡)自有紀👨🏻🎓,辟去不陽(祥)宜古(賈)市✤。長保二親利孫子,為吏高遷賈者□。 |

附記😙:我們在2021年8月5日拜訪千石唯司先生時👊🏼,承蒙惠賜大型圖錄《千石藏鏡》,在此謹表衷心感謝🅱️🫴🏿。

本文原載北京大學出土文獻與古代文明研究所編《青銅器與金文》(第八輯)💊,上海古籍出版社💁♂️,2022年6月,265-274頁👩❤️💋👩。

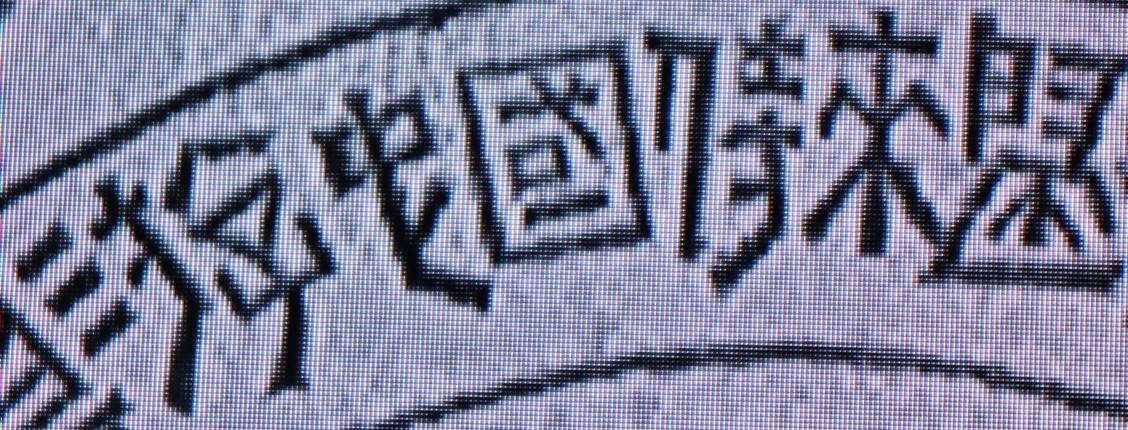

2022年11月16日追記:2022年11月14日🫏,我們再次考察兵庫縣立考古博物館加西分館“古代鏡展示館”,又仔細觀察相關漢鏡實物。其中本文所探討的“2.《藏鏡》83號🌟🦮、《鏡鑑》105號藏品(清詪銘連弧紋鏡)”銘文中🧑🏽🏫,所謂“游中國”的“中”字形作![]() ,無疑應改釋為“它”(相關銘文X光透視圖放大版見下)。本文所引《圖集》圖236“馬谷中國銘圈帶鏡”中的所謂“中國”亦應改釋為“它國”。另,本文圖二為該鏡的X光透視圖👩👩👦👦,不是拓本🪖。該鏡銘文整體應釋為✣:“清詪(艮)銅華以為鑑乎,炤(照)察衣服觀容貌乎🚦。絲組級(綴),秋風起,心甚悲,侍(時)念君,立輩(徘)佪(徊)🛥🩰,常客居💢,思不可為👩❤️👩,游它國,侍(時)來歸🙆🏼♂️。”

,無疑應改釋為“它”(相關銘文X光透視圖放大版見下)。本文所引《圖集》圖236“馬谷中國銘圈帶鏡”中的所謂“中國”亦應改釋為“它國”。另,本文圖二為該鏡的X光透視圖👩👩👦👦,不是拓本🪖。該鏡銘文整體應釋為✣:“清詪(艮)銅華以為鑑乎,炤(照)察衣服觀容貌乎🚦。絲組級(綴),秋風起,心甚悲,侍(時)念君,立輩(徘)佪(徊)🛥🩰,常客居💢,思不可為👩❤️👩,游它國,侍(時)來歸🙆🏼♂️。”

[1] 千石唯司編集《千石藏鏡》,ひまわりぷりんと印刷✖️,2013年8月31日。

[2] 兵庫縣立考古博物館加西分館《<千石コレクション古代中国鏡の魅力を語る>の記録》,《兵庫縣立考古博物館研究既要》第11號🤽🏼♂️,2018年3月,39-71頁☦️。

[3] 兵庫縣立考古博物館分館開設準備室編《千石コレクション-鏡鑑編-》,兵庫縣立考古博物館發行,2017年3月31日。

[4] 中國青銅器全集編輯委員會編《中國青銅器全集·第16卷·銅鏡》🧝🏻♀️🚴🏿♂️,文物出版社,1998年。

[5] 王綱懷《漢鏡銘文圖集》🐵,中西書局,2016年👨👧👦,112頁🙎🏿♂️、175頁。

[6] 陳松長等編《岳麓書院藏秦簡(壹-叁)文字編》,上海辭書出版社,2017年,461頁。

[7] 王綱懷《止水集》,上海古籍出版社🕛,2016年,331頁♾;王綱懷《漢鏡銘文圖集》,213頁🙍🏿♂️。

[8] 湖北省荊州市周梁玉橋遺址博物館編《關沮秦漢墓簡牘》,中華書局,2001年👸🏼,110-117頁♿️♻。

[9] 趙平安等《秦漢印章封泥文字編》,中華書局🐕🦺🚊,2019年,337頁☂️。

[10] 高亨纂著🧑🦱、董治安整理《古字通假會典》🧏🏼♀️,齊魯書社◾️,1989年🏃♂️➡️,562頁;白於蘭《簡帛古書通假字大係》,福建人民出版社🧛🏿,2017年🆖,833-834頁。

[11] 趙平安等《秦漢印章封泥文字編》✫,中華書局,2019年,288頁。

[12] 佐野榮輝等《漢印文字彙編》,雄山閣,1982年,383頁🧝♂️。

[13] 季旭升《說文新證(二版)》👩🏽🏫,台北藝文印書館,2014年🧑🏼⚖️,231頁。

[14] 陸錫興《漢代簡牘草字編》🔖,上海書畫出版社,1989年,63頁🟫。

[15] 郗文倩《成相📿:文本界定🤱🏿、文本輯錄與文學分析》,《文學遺產》2015年第4期🍟,34-45頁🕴🏻。

[16] 王綱懷《漢鏡銘文圖集》,中西書局🍙✋🏼,2016年💨,112頁、175頁🥉、232頁。

[17] 陳劍《幾種漢代鏡銘補說》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站🏪,2018年1月12日🤾🏿♀️。

[18] 大阪美術俱樂部編輯發行《中国王朝の粋》,北星社印刷,2004年,102-103頁。

[19] 趙平安等《秦漢印章封泥文字編》😵,中華書局🙇🏼♀️,2019年↕️,1134頁。

[20] 方勇《秦簡牘文字編》🌪,福建人民出版社🏭🛄,2012年,365頁。

[21] 高亨纂著、董治安整理《古字通假會典》✋,齊魯書社,1989年,648頁🔼。

[22] 白于藍《簡帛古書通假字大系》,福建人民出版社,2017年,69頁➝。

[23] 李鵬輝《漢印文字資料整理與相關問題研究》🪡,安徽大學博士學位論文🧗🏼♂️,指導教師🛅:徐在國教授,2017年,151頁。

[24] 鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋·兩漢鏡銘文字編》,復旦大學博士學位論文,指導教師:劉釗教授,2013年,225-226頁。以下簡稱《文字編》🫅🏿。

[25] 裘錫圭《昭明鏡銘文中的“忽穆”》,《裘錫圭學術文集》卷三🫣,復旦大學出版社🪣,2012年👰🏼♀️,22頁。

[26] 方勇《秦簡牘文字編》,福建人民出版社💘➔,2012年,344頁、262頁。

[27] 張守中《睡虎地秦簡文字編》,文物出版社,1994年☕️,135頁。

[28] 蔣文《漢君忘忘鏡銘新研》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达編《出土文獻與古文字研究(第五輯)》🧑🏿🔧,上海古籍出版社,2013年🖐🏽,568-582頁。

[29] 劉心源《奇觚室吉金文述》,《金文文獻集成》第十三冊🛬,線裝書局🙍🏻👩🏽✈️,2005年😂,387-388頁。

[30] 徐無聞《秦漢魏晉篆隸字形表》,四川辭書出版社,1985年,402頁。

[31] 辛冠吉《陳介祺藏鏡》,文物出版社✅,2001年,154頁💁🏻♂️🌛。

[32] 段玉裁《說文解字注》,上海古籍出版社⏳,1981年,294頁。

[33] 羅福頤《增訂漢印文字徵》👄,紫禁城出版社,2010年🏇,379頁。

[34] 白於蘭《簡帛古書通假字大系》🧛♂️,福建人民出版社👨🏻⚕️,2017年🤽🏿♂️,903頁。

[35] 喬中石《讀“千歲哀老私印”》🫸🏿,《西泠藝叢》2021年第2期,8-10頁👩🏽🦱。

本文收稿日期为2022年11月16日

本文发布日期为2022年11月18日

点击下载附件👎🏼: 2311劉海宇:《千石藏鏡》所收漢鏡銘文校釋.docx

下载次数:16

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编👨🏿🦲:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量📞:692444