“细?”还是“细锦”?——马王堆帛书《相马经》校释一则﹡

刘钊

富达平台

“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台

一👨🏻、两字隶定都没问题

马王堆帛书《相马经》有如下两段内容:

(1)凡相目:高以复,上有十焦,盶戚=(戚戚—促促/蹙蹙)👷🏻♀️,环毋(无)毛✶,当为肉🧒🏼。亓(其)中有细![]() ,亓(其)理若斩竹。雍(拥)塞笱当,烛亓(其)眀(明)🤡。

,亓(其)理若斩竹。雍(拥)塞笱当,烛亓(其)眀(明)🤡。

行8上—行8下

(2)良马成【规】,亓(其)次成方者,皆□□也🥝。上又 (有)刻卢(缕)者,欲匡(眶)肎(骨)充盈=(盈🌪,盈)又(有)材。中又(有)玉英者,艮(眼)也。雍(拥)蒙别环者,![]() =??=(阴??,阴??)坚久。夬(决)亓(其)前后者🧙🏻♀️,夬(决)也。十焦者,欲目上见□如〖=〗卢〖=〗(如卢如卢—如缕👨🏼🔬,如缕)见肎(骨)材🧑🏽⚕️。中有细

=??=(阴??,阴??)坚久。夬(决)亓(其)前后者🧙🏻♀️,夬(决)也。十焦者,欲目上见□如〖=〗卢〖=〗(如卢如卢—如缕👨🏼🔬,如缕)见肎(骨)材🧑🏽⚕️。中有细![]() ,理若斩竹者🏂🏽,欲艮(眼)理之有〖=〗□〖=〗(有□👨🏼🚀,有□)多气。

,理若斩竹者🏂🏽,欲艮(眼)理之有〖=〗□〖=〗(有□👨🏼🚀,有□)多气。

行55上—56上

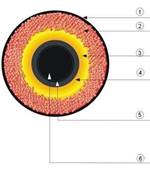

马王堆帛书《相马经》属于《吕氏春秋·观表》篇所载相马术十种派别中的“子女厉”派,即专门相马眼的一门相术,所以内容都跟相马眼和相马眼周围的穴窍筋脉有关🧑🏻🍼。上引(1)是“经”的部分👷🏼,(2)是“故训”的部分,“故训”是对“经”的进一步阐释。属于“经”的(1)中的“其中有细![]() ,其理若斩竹”一句,“其”都代指“马眼”,意为马眼中有“细

,其理若斩竹”一句,“其”都代指“马眼”,意为马眼中有“细![]() ”🛀🏼,马眼的纹理像斩断的竹子的形状。因为马眼中有“细

”🛀🏼,马眼的纹理像斩断的竹子的形状。因为马眼中有“细![]() ”,所以所谓马眼的纹理像斩断的竹子的形状◻️,其实也就是指“细

”,所以所谓马眼的纹理像斩断的竹子的形状◻️,其实也就是指“细![]() ”的纹理像斩断的竹子的形状🧪。《齐民要术》卷六“相马”所谓“耳欲得小而促,状如斩竹筒”中的“斩竹筒”就是《相马经》的“斩竹”,[1]是说马耳的形状要短小,要像用刀斜着砍断竹筒后的剖面的形象,即如下图:

”的纹理像斩断的竹子的形状🧪。《齐民要术》卷六“相马”所谓“耳欲得小而促,状如斩竹筒”中的“斩竹筒”就是《相马经》的“斩竹”,[1]是说马耳的形状要短小,要像用刀斜着砍断竹筒后的剖面的形象,即如下图:

即马耳从正面看要像一片叶子的样子。《相马经》69下—69上说:“大木高,本深臧=(藏🙋🏼,藏)以大🚜,桐以兑(锐)者,欲耳筩(筒)长叶=短=(叶短,叶短)有材”,其中的“耳筒长叶短”大概就是指此而言💖。(1)“经”的部分对马眼的描写在属于“故训”的(2)中作“中有细![]() 😥💁🏽♀️,理若斩竹者😫,欲……”,省去了(1)“经”部分中的两个“丌(其)”字🫳🏼◼️,加上了一个代词“者”字构成“者字句”以标明“者”字前的焦点,从而引出以下对“中有细

😥💁🏽♀️,理若斩竹者😫,欲……”,省去了(1)“经”部分中的两个“丌(其)”字🫳🏼◼️,加上了一个代词“者”字构成“者字句”以标明“者”字前的焦点,从而引出以下对“中有细![]() 🦫,理若斩竹”的进一步阐释。既然(2)的“中有细

🦫,理若斩竹”的进一步阐释。既然(2)的“中有细![]() 🫷🏽,理若斩竹者,欲……”是对(1)的“亓(其)中有细

🫷🏽,理若斩竹者,欲……”是对(1)的“亓(其)中有细![]() 🛷,亓(其)理若斩竹”的进一步阐释🛅,按理(1)的“细

🛷,亓(其)理若斩竹”的进一步阐释🛅,按理(1)的“细![]() ”和(2)的“细

”和(2)的“细![]() ”应该相同才是,换句话说,(1)的“

”应该相同才是,换句话说,(1)的“![]() ”字和(2)的“

”字和(2)的“![]() ”字应该是同一个字才对🩶。可是仔细观察这个两字的形体👩🏿🦲:

”字应该是同一个字才对🩶。可是仔细观察这个两字的形体👩🏿🦲:

A.![]() B.

B.

会发现两者有不小的差别,主要是右下的写法完全不同。1977年最早公布的由马王堆汉墓帛书整理小组作出的《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》将这两个字都隶定为“?”,括注为“线”,[2]不知道是忽视了两个形体之间的差别,还是虽然看到了两个形体之间的差别,却因认定两者应该相同而放弃了对这一差别的追究👧🏿。2001年由陈松长先生主编的《马王堆简帛文字编》漏收了A的“![]() ”形☀️,将B的“

”形☀️,将B的“![]() ”形放到两处🦉,一处放到金部《说文》所无字中的“?”字下,引辞例为“中有细?(线)”,出处标为“相〇五六”🎆,一处放到巾部“锦”字下,引辞例为“中有细锦(线)”,出处标为“相〇〇八”🏄🏼♀️。[3]这一处理造成三个错误,一是“?”字下应放A的“

”形放到两处🦉,一处放到金部《说文》所无字中的“?”字下,引辞例为“中有细?(线)”,出处标为“相〇五六”🎆,一处放到巾部“锦”字下,引辞例为“中有细锦(线)”,出处标为“相〇〇八”🏄🏼♀️。[3]这一处理造成三个错误,一是“?”字下应放A的“![]() ”形,却错放了B的“

”形,却错放了B的“![]() ”形,二是“?”字和“锦”字下的两个出处互混,应互换🌚,即“?”字下的出处应为“相〇〇八”,“锦”字下的出处应为“相〇五六”才对。三是即使按“?”字下形体没有放错🟩,放的是A的“

”形,二是“?”字和“锦”字下的两个出处互混,应互换🌚,即“?”字下的出处应为“相〇〇八”,“锦”字下的出处应为“相〇五六”才对。三是即使按“?”字下形体没有放错🟩,放的是A的“![]() ”形来分析,“

”形来分析,“![]() ”字从“泉”声,读为“线”虽然没问题🧗♀️,但是既然认定B的“

”字从“泉”声,读为“线”虽然没问题🧗♀️,但是既然认定B的“![]() ”为“锦”字,却仍然括注为“线”就莫名其妙了,因为“锦”字是无论如何也不能读为“线”的。出现这样的错误🙇🏼,推测首先是因为《马王堆简帛文字编》虽然对“

”为“锦”字,却仍然括注为“线”就莫名其妙了,因为“锦”字是无论如何也不能读为“线”的。出现这样的错误🙇🏼,推测首先是因为《马王堆简帛文字编》虽然对“![]() ”“

”“![]() ”两字从形体上做了区分,分别释为“?”和“锦”,但对其读法却并未深思,首先是直接沿用了马王堆汉墓帛书整理小组《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》中把“

”两字从形体上做了区分,分别释为“?”和“锦”,但对其读法却并未深思,首先是直接沿用了马王堆汉墓帛书整理小组《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》中把“![]() ”“

”“![]() ”两字都括注为“线”的处理方法,其次是金部《说文》所无字中“?”字下本来是要放A的“

”两字都括注为“线”的处理方法,其次是金部《说文》所无字中“?”字下本来是要放A的“![]() ”形的🧑🏻🦲,却被误植为B的“

”形的🧑🏻🦲,却被误植为B的“![]() ”形😀🍗,再加上所引两字出处的互混,于是就造成了这一“三重错误”🖕🏼🧖🏽。2016年由徐正考和肖攀两位先生编撰的《汉代文字编》对“

”形😀🍗,再加上所引两字出处的互混,于是就造成了这一“三重错误”🖕🏼🧖🏽。2016年由徐正考和肖攀两位先生编撰的《汉代文字编》对“![]() ”形的处理沿用了《马王堆简帛文字编》的错误,也是将“

”形的处理沿用了《马王堆简帛文字编》的错误,也是将“![]() ”形分别放在了“?”字和“锦”字下,出处互混的错误也依然延续。[4]于淼《汉代隶书异体字表》没有收“

”形分别放在了“?”字和“锦”字下,出处互混的错误也依然延续。[4]于淼《汉代隶书异体字表》没有收“![]() ”形,将“

”形,将“![]() ”形列在“钱”字下🩸。[5]《马王堆简帛文字编》虽然在编写过程中漏收了A的“

”形列在“钱”字下🩸。[5]《马王堆简帛文字编》虽然在编写过程中漏收了A的“![]() ”形🙎🏻,使得B的“

”形🙎🏻,使得B的“![]() ”形被释为不同的“?”和“锦”两字并分列两处🫶🏽,还互混了两者的出处,但是对马王堆汉墓帛书整理小组《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》把两字都释为“?”🥹🙆🏼♂️,读为“线”的错误做出了修正𓀜,即把A的“

”形被释为不同的“?”和“锦”两字并分列两处🫶🏽,还互混了两者的出处,但是对马王堆汉墓帛书整理小组《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》把两字都释为“?”🥹🙆🏼♂️,读为“线”的错误做出了修正𓀜,即把A的“![]() ”和B的“

”和B的“![]() ”从形体上区分为“?”和“锦”两字👩🏻,从而释出了“锦”字,这一点倒是一个进步,是需要特别指出的。

”从形体上区分为“?”和“锦”两字👩🏻,从而释出了“锦”字,这一点倒是一个进步,是需要特别指出的。

A的“![]() ”字从“金”从“

”字从“金”从“![]() ”,1977年刊布的《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》就将其释为“?”,从隶定上看无可指摘🧑🏿🏭。

”,1977年刊布的《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》就将其释为“?”,从隶定上看无可指摘🧑🏿🏭。

马王堆帛书中的“泉”字作✊🏻:

![]() 《十问》29“?(飮)

《十问》29“?(飮)![]() (瑶)泉灵尊以为经”

(瑶)泉灵尊以为经”

![]() 《十问》64“四曰含丌(其)五味📪,?(飮)夫泉英”

《十问》64“四曰含丌(其)五味📪,?(飮)夫泉英”

![]() 《天下至道谈》10“

《天下至道谈》10“![]() (踵)以玉泉,食以粉(芬)放(芳)

(踵)以玉泉,食以粉(芬)放(芳)

以“泉”为声符的“原”字作:

![]() 《九主》26“故不可得原”

《九主》26“故不可得原”

![]() 《周易》23“原筮”

《周易》23“原筮”

以“原”为声符的“源”字作:

![]() 《五行》164“源(原)鼻口之生(性)而知丌(其)好

《五行》164“源(原)鼻口之生(性)而知丌(其)好![]() (臭)味也”

(臭)味也”

![]() 《五十二病方》164“源(原)手足之生(性)而知丌(其)好勶(佚/逸)余(豫)也”

《五十二病方》164“源(原)手足之生(性)而知丌(其)好勶(佚/逸)余(豫)也”

上引“泉”字和“原”“源”两字所从之“泉”字的写法与“![]() ”字所从“

”字所从“![]() ”字的写法完全相同,可证将“

”字的写法完全相同,可证将“![]() ”字隶定为“?”从形体上看没有问题。

”字隶定为“?”从形体上看没有问题。

《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》释A的“![]() ”为“?”字从隶定上看没有问题,那么《马王堆简帛文字编》将B的“

”为“?”字从隶定上看没有问题,那么《马王堆简帛文字编》将B的“![]() ”释为“锦”字是否正确呢?马王堆汉墓遣策中的“锦”字作🫦:

”释为“锦”字是否正确呢?马王堆汉墓遣策中的“锦”字作🫦:

![]() 遣策一280“锦周掾(缘)”

遣策一280“锦周掾(缘)”

![]() 遣策一289“一锦掾(缘)”

遣策一289“一锦掾(缘)”

![]() 遣策一290“锦掾(缘)”

遣策一290“锦掾(缘)”

其结构和写法与B的“![]() ”字也完全相同,可证《马王堆简帛文字编》将B的“

”字也完全相同,可证《马王堆简帛文字编》将B的“![]() ”释为“锦”字也没有问题。因此由笔者主编的《马王堆汉墓简帛文字全编》就将A的“

”释为“锦”字也没有问题。因此由笔者主编的《马王堆汉墓简帛文字全编》就将A的“![]() ”形和B的“

”形和B的“![]() ”形分别放到了“?”字和“锦”字下👩👩👧👧🥂。[6]

”形分别放到了“?”字和“锦”字下👩👩👧👧🥂。[6]

二、两字非此即彼

上文说《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》将“![]() ”释为“?”字从隶定上看没有问题🧕🏻,又说《马王堆简帛文字编》将“

”释为“?”字从隶定上看没有问题🧕🏻,又说《马王堆简帛文字编》将“![]() ”释为“锦”字也没有问题。可如此问题就来了,本文上一节开始部分明明曾说“(2)的‘中有细

”释为“锦”字也没有问题。可如此问题就来了,本文上一节开始部分明明曾说“(2)的‘中有细![]() ,理若斩竹者,欲……’是对(1)的‘亓(其)中有细

,理若斩竹者,欲……’是对(1)的‘亓(其)中有细![]() ,亓(其)理若斩竹’的进一步阐释,按理(1)的‘细

,亓(其)理若斩竹’的进一步阐释,按理(1)的‘细![]() ’和(2)的‘细

’和(2)的‘细![]() ’应该相同才是,也就是说(1)的‘

’应该相同才是,也就是说(1)的‘![]() ’字和(2)的‘

’字和(2)的‘![]() ’字应该是同一个字才对”,怎么现在又说隶定“

’字应该是同一个字才对”,怎么现在又说隶定“![]() ”为“?”和释“

”为“?”和释“![]() ”为“锦”两个不同的字都没有问题了呢👧🏿?这不自相矛盾吗?

”为“锦”两个不同的字都没有问题了呢👧🏿?这不自相矛盾吗?

这里首先需要明确🤽🏻:因为文本格式和文意的限定,上文开始部分强调的“(1)的‘细![]() ’和(2)的‘细

’和(2)的‘细![]() ’应该相同才是🥂,也就是说(1)的‘

’应该相同才是🥂,也就是说(1)的‘![]() ’字和(2)的‘

’字和(2)的‘![]() ’字应该是同一个字才对”这一原则仍然没有改变,这是本文立论的出发点。

’字应该是同一个字才对”这一原则仍然没有改变,这是本文立论的出发点。

其次我们说隶定“![]() ”为“?”🛕,释“

”为“?”🛕,释“![]() ”为“锦”没有问题🍈,跟上边提到的本文立论的出发点并不矛盾。我们说隶定“

”为“锦”没有问题🍈,跟上边提到的本文立论的出发点并不矛盾。我们说隶定“![]() ”形为“?”👱🏼,释“

”形为“?”👱🏼,释“![]() ”形为“锦”没有问题,是仅从形体隶定和字形层面上说的🕓,因为仅从形体隶定和字形层面上看,这两个字只能如此隶定和考释👁,这里尚未涉及到两个字的形体来源和用法等更深的层次🥯。而如果进入到更深层次的形体来源和用法的探究,结果可能就完全不一样了🗾。所以接下来需要解决的问题𓀓,就是对于两字形体来源和用法的考察。总之🧔🏽♀️,我们既然要坚持上文所说的立论的出发点🧎🏻♂️,就要在“

”形为“锦”没有问题,是仅从形体隶定和字形层面上说的🕓,因为仅从形体隶定和字形层面上看,这两个字只能如此隶定和考释👁,这里尚未涉及到两个字的形体来源和用法等更深的层次🥯。而如果进入到更深层次的形体来源和用法的探究,结果可能就完全不一样了🗾。所以接下来需要解决的问题𓀓,就是对于两字形体来源和用法的考察。总之🧔🏽♀️,我们既然要坚持上文所说的立论的出发点🧎🏻♂️,就要在“![]() ”和“

”和“![]() ”两字之间做出一个对与错的抉择👩🏼🌾,即本文题目提出的问题🌭:“细?”还是“细锦”🧙🏼?

”两字之间做出一个对与错的抉择👩🏼🌾,即本文题目提出的问题🌭:“细?”还是“细锦”🧙🏼?

在此我们提前“剧透”▪️,将结论揭示出来。问🎼:“细?”还是“细锦”?答:“细锦”。

为什么说应该是“细锦”而不是“细?”呢🫃🏿?以下是对读“细![]() ”为“细线”不利的两条证据:

”为“细线”不利的两条证据:

1. 以往将“细![]() ”读为“细线”👨🦯➡️,首先是因为“

”读为“细线”👨🦯➡️,首先是因为“![]() ”字右边明确从“泉”,读为“线”从声音上看很顺畅,其次是“细线”一词很平常易懂♿️,放到文本中讲得也很通顺,因此很容易迷惑人🏋🏽♀️。笔者当初撰写《长沙马王堆汉墓简帛集成》中《相马经》部分的释文和注释时📃,对“细

”字右边明确从“泉”,读为“线”从声音上看很顺畅,其次是“细线”一词很平常易懂♿️,放到文本中讲得也很通顺,因此很容易迷惑人🏋🏽♀️。笔者当初撰写《长沙马王堆汉墓简帛集成》中《相马经》部分的释文和注释时📃,对“细![]() ”即“细线”的读法也深信不疑,而且还引《齐民要术》卷六“相马”部分的如下文句🧑🏿🔬:“目中缕贯瞳子者,五百里;下上彻者,千里”和“目上白中有横筋🧵,五百里;上下彻者,千里。目中白缕者⚗️,老马子”💆,从而认定马王堆帛书《相马经》中的“细线”的“线”,就是上引《齐民要术》中“目中缕”和“白缕”中的“缕”。[7]《说文·纟部》🧑⚕️🧓:“缕🖥,线也🧐。”“线,缕也👱♀️。”[8]从训诂角度看也很密合。可是后来发现在《相马经》中是有这种用法的“缕”的,只不过是用“卢”和“纑”字来记录“缕”这个词:

”即“细线”的读法也深信不疑,而且还引《齐民要术》卷六“相马”部分的如下文句🧑🏿🔬:“目中缕贯瞳子者,五百里;下上彻者,千里”和“目上白中有横筋🧵,五百里;上下彻者,千里。目中白缕者⚗️,老马子”💆,从而认定马王堆帛书《相马经》中的“细线”的“线”,就是上引《齐民要术》中“目中缕”和“白缕”中的“缕”。[7]《说文·纟部》🧑⚕️🧓:“缕🖥,线也🧐。”“线,缕也👱♀️。”[8]从训诂角度看也很密合。可是后来发现在《相马经》中是有这种用法的“缕”的,只不过是用“卢”和“纑”字来记录“缕”这个词:

(1)良马也〈成〉规,亓(其)【次成方】💫,【上】有刻卢(缕)🩰,亓(其)中有玉🏩。![]() (静)居深视,五色清(精)眀(明)。雍(拥)蒙别环💯,细者如砖,大者如??。

(静)居深视,五色清(精)眀(明)。雍(拥)蒙别环💯,细者如砖,大者如??。

7上—7下

(2)良马成【规】,亓(其)次成方者,皆□□也🫃🏼。上又(有)刻卢(缕)者💂🏻♀️,欲匡(眶)肎(骨)充盈=(盈,盈)又(有)材🤾🏼♀️。中又(有)玉英者,艮(眼)也。雍(拥)蒙别环者🧑🍳,![]() =??=(阴??👳♀️,阴??)坚久。

=??=(阴??👳♀️,阴??)坚久。

55上—55下

(3)美人![]() (阴)生,无(无)百节成,疑(拟/凝)之凉月,绝以

(阴)生,无(无)百节成,疑(拟/凝)之凉月,绝以![]() (彗)星💕,天地相薄,烕(灭)而无(无)刑(形)。玉中又(有)瑕,

(彗)星💕,天地相薄,烕(灭)而无(无)刑(形)。玉中又(有)瑕,![]() =(县县―绵绵)如丝🛸⚖️,连〖=〗(连连)如纑(缕)。[9]

=(县县―绵绵)如丝🛸⚖️,连〖=〗(连连)如纑(缕)。[9]

20上—20下

(4)十焦者,欲目上见□如=卢【=】(如卢如卢—如缕,如缕)见肎(骨)材♜。

55下—56上

以上简文中的“卢”和“纑”都应读为“缕”的说法是萧旭先生最先提出来的,这是非常正确的意见。[10]上引(2)中说“中有玉英者,眼也”,(3)中说“玉中有瑕,绵绵如丝,连连如缕”🧐🤏🏿,说的是马眼中有玉的光彩🍒,玉中有瘢痕或纹理,连续如丝,不断如线。其中“绵绵如丝”和“连连如纑(缕)”对文,其中的“丝”对“纑(缕)”😑,《说文·糸部》:“缕,线也😪。”[11]段注🆔:“此本谓布缕💨,引申之丝亦名缕。”[12]典籍“丝缕”并言者多见,可见“丝”和“缕”关系极为密切,因此才可以在上引《相马经》中严格对文。由此可见上引《相马经》中的“卢(缕)”和“纑(缕)”👩🏻🦯➡️,才真正相当于上引《齐民要术》卷六“相马”部分中“目中缕”和“白缕”中的“缕”🔄。既然《相马经》中表示“线”的意思用的是“缕”这个词👩🏼🦲,且同传世有关《相马经》的记载中的用词相合🤜🏽,则在同一篇文本中再用“细![]() ”中的“

”中的“![]() ”字来记录与“缕”有相同意义的“线”这个词🕥,就显得有点奇怪🧑🍳👨🏿🍼。虽然不能完全排除在一个文本中用两个不同的词记录同一个概念的可能🦙,但是从正常的用词习惯看🏥,其概率显然很低。

”字来记录与“缕”有相同意义的“线”这个词🕥,就显得有点奇怪🧑🍳👨🏿🍼。虽然不能完全排除在一个文本中用两个不同的词记录同一个概念的可能🦙,但是从正常的用词习惯看🏥,其概率显然很低。

2. “细![]() ”的“?”字从“金”从“泉”声。如果此字不从“金”而是从“糸”🖊,则直接可以释为“线”,如此“细

”的“?”字从“金”从“泉”声。如果此字不从“金”而是从“糸”🖊,则直接可以释为“线”,如此“细![]() ”就是“细线”的释法才能算是可以落实👨🔬。可是此字并不从“糸”而是从“金”🚵,用从“金”为意符的一个字来记录从“糸”为意符的一个字🫸,未免显得很别扭,这使得“

”就是“细线”的释法才能算是可以落实👨🔬。可是此字并不从“糸”而是从“金”🚵,用从“金”为意符的一个字来记录从“糸”为意符的一个字🫸,未免显得很别扭,这使得“![]() ”字与其原认为所记录的词——“线”之间又生出了一层障碍,进一步降低了“

”字与其原认为所记录的词——“线”之间又生出了一层障碍,进一步降低了“![]() ”记录的是“线”这个词的可信度,于是只能认为“

”记录的是“线”这个词的可信度,于是只能认为“![]() ”记录“线”是假借🧓。而一提到假借,如果不是符合某一时代或某一地域的用字用词习惯的假借🍾,或是以往未曾出现过的假借现象,都首先要心存疑虑。其实如果进一步追究的话,“?”字这一形体构成本身就是个大问题🤦🏻♀️。“?”字被《汉语大字典》和《现代汉语词典》收录,解释成“金属线”👩🏼🏫,可是此字既不见于历代任何辞书,也没有任何书证⚇,推测很可能是近现代才产生的一个民间俗字🥘,即用“线”字类推创造出来的一个字。[13]若果真如此,那么在汉代的帛书上怎么会出现近现代才产生的“?”字呢🫵🏼🤵?当然,我们也可以说帛书上的“?”字和被收入《汉语大字典》和《现代汉语词典》🥔、意为“金属线”的“?”字只是“同形异字”的关系👴🏿,并不真是一个字。可即使这样,我们对汉代就已出现的“?”字的前世今生,对其形音义和用法依然是一无所知,这真不免让人疑窦丛生。

”记录“线”是假借🧓。而一提到假借,如果不是符合某一时代或某一地域的用字用词习惯的假借🍾,或是以往未曾出现过的假借现象,都首先要心存疑虑。其实如果进一步追究的话,“?”字这一形体构成本身就是个大问题🤦🏻♀️。“?”字被《汉语大字典》和《现代汉语词典》收录,解释成“金属线”👩🏼🏫,可是此字既不见于历代任何辞书,也没有任何书证⚇,推测很可能是近现代才产生的一个民间俗字🥘,即用“线”字类推创造出来的一个字。[13]若果真如此,那么在汉代的帛书上怎么会出现近现代才产生的“?”字呢🫵🏼🤵?当然,我们也可以说帛书上的“?”字和被收入《汉语大字典》和《现代汉语词典》🥔、意为“金属线”的“?”字只是“同形异字”的关系👴🏿,并不真是一个字。可即使这样,我们对汉代就已出现的“?”字的前世今生,对其形音义和用法依然是一无所知,这真不免让人疑窦丛生。

三、应该是“锦”

我们既然坚持“![]() ”“

”“![]() ”应是同字的原则🦸🏻,又在“细?”还是“细锦”的抉择中选择了“细锦”,也就相当于说“

”应是同字的原则🦸🏻,又在“细?”还是“细锦”的抉择中选择了“细锦”,也就相当于说“![]() ”字是对的,“

”字是对的,“![]() ”字是错的💁🏼♀️。那么“

”字是错的💁🏼♀️。那么“![]() ”和“

”和“![]() ”两字是什么关系呢?答案是🔞:“

”两字是什么关系呢?答案是🔞:“![]() ”是“

”是“![]() ”的讹字。

”的讹字。

“锦”字从“帛”从“金”声👟,“![]() ”的结构是左旁从“金”,右旁从“帛”🎣,“帛”的结构是上从“日”(“白”与“日”相混)下从“巾”🧑🏽🏫,构形非常清楚。“

”的结构是左旁从“金”,右旁从“帛”🎣,“帛”的结构是上从“日”(“白”与“日”相混)下从“巾”🧑🏽🏫,构形非常清楚。“![]() ”的结构是左旁从“金”☀️,右旁上从“日”,下从“

”的结构是左旁从“金”☀️,右旁上从“日”,下从“![]() ”🗿,与锦字“

”🗿,与锦字“![]() ”形的差别就在于此🎬。“

”形的差别就在于此🎬。“![]() ”形右旁上从“

”形右旁上从“![]() ”(日),下从“

”(日),下从“![]() ”,“

”,“![]() ”(日)与“

”(日)与“![]() ”的组合恰巧与同时期“泉”字的写法完全相同🍪,于是就被误认成了从“金”从“泉”的“?”字👐🏼。这种误认仅从形体隶定上看并没有问题💆🏼㊗️,只是没有进一步深究,没有分析清楚与“

”的组合恰巧与同时期“泉”字的写法完全相同🍪,于是就被误认成了从“金”从“泉”的“?”字👐🏼。这种误认仅从形体隶定上看并没有问题💆🏼㊗️,只是没有进一步深究,没有分析清楚与“![]() ”字字形上的关系和两字的正确读法而已。

”字字形上的关系和两字的正确读法而已。

既然说“![]() ”是“

”是“![]() ”的讹字🔄,实际上就是指“

”的讹字🔄,实际上就是指“![]() ”所从的“

”所从的“![]() ”讹成了“

”讹成了“![]() ”所从的“

”所从的“![]() ”🥀,或说是“帛”字讹成了“泉”字🏋🏻♂️。这种讹变可能吗🧑🏻🦲?完全可能!秦汉时期从“巾”的“帛”字,有时因追求书写速度而连写,造成其所从的“巾”旁上部的一横有时写得不平且两边下垂👐🏿,作如下之形:

”🥀,或说是“帛”字讹成了“泉”字🏋🏻♂️。这种讹变可能吗🧑🏻🦲?完全可能!秦汉时期从“巾”的“帛”字,有时因追求书写速度而连写,造成其所从的“巾”旁上部的一横有时写得不平且两边下垂👐🏿,作如下之形:

A.![]() 居延新简EPT6.79“二尺帛一丈”

居延新简EPT6.79“二尺帛一丈”

![]() 居延旧简203·45“表裹用帛一匹”

居延旧简203·45“表裹用帛一匹”

![]() 居延旧简188·11“领紬(袖)帛匹”

居延旧简188·11“领紬(袖)帛匹”

从“巾”的“常”字也有类似的写法🧛♀️:

B.![]() 《岳麓书院藏秦简》(壹)二七正“欲求衣常(裳)”

《岳麓书院藏秦简》(壹)二七正“欲求衣常(裳)”

![]() 居延新简EPF22.170“

居延新简EPF22.170“![]() 长常业”

长常业”

![]() 居延新简EPS4.T1:12“粟米常陈”

居延新简EPS4.T1:12“粟米常陈”

马王堆帛书“帛”字或作如下之形👊🧑🏿⚕️:

C.![]() 《明君》21“缦帛之衣”

《明君》21“缦帛之衣”

从“帛”的“锦”字或作如下之形:

D.![]() 《明君》29“

《明君》29“![]() (奚)婢锦绣”

(奚)婢锦绣”

以上所引秦汉时期的“帛”字和“锦”字所从“帛”字下部的“巾”旁,其左右下垂的两笔如果写得再直一些👩👩👧,自然就会出现跟“![]() ”字所从的“

”字所从的“![]() ”形一样的形态👱🏿♀️,这就是我们认定“

”形一样的形态👱🏿♀️,这就是我们认定“![]() ”是“

”是“![]() ”的讹字在形体演变上的解释,可见我们说“

”的讹字在形体演变上的解释,可见我们说“![]() ”是“

”是“![]() ”的讹字,是有形体演变上的证据支撑的⏱,并非是无证据的强说。

”的讹字,是有形体演变上的证据支撑的⏱,并非是无证据的强说。

除了以上列举的“![]() ”是“

”是“![]() ”的讹字在形体演变上的证据外📑,还有一个涉及古文字构形学理论的证据可以作为旁证🕷,即古文字间的讹混有双向的,也有单向的⛔,“

”的讹字在形体演变上的证据外📑,还有一个涉及古文字构形学理论的证据可以作为旁证🕷,即古文字间的讹混有双向的,也有单向的⛔,“![]() ”讹为“

”讹为“![]() ”,即“帛”讹为“泉”就属于单向的讹混,因为从一般正常的古文字形体演变规律看🏄🏿♂️,“

”,即“帛”讹为“泉”就属于单向的讹混,因为从一般正常的古文字形体演变规律看🏄🏿♂️,“![]() ”形可以讹混成“

”形可以讹混成“![]() ”形❄️,“

”形❄️,“![]() ”形却不能讹混成“

”形却不能讹混成“![]() ”形🧄,即由“

”形🧄,即由“![]() ”经“

”经“![]() ”到“

”到“![]() ”的演变是可行的💇🏼♂️,正常的🧑🏿🏭,反过来由“

”的演变是可行的💇🏼♂️,正常的🧑🏿🏭,反过来由“![]() ”经“

”经“![]() ”到“

”到“![]() ”的演变却是不可行的,反常的🕜。所以我们才能排除“

”的演变却是不可行的,反常的🕜。所以我们才能排除“![]() ”是“

”是“![]() ”的讹字,而判定“

”的讹字,而判定“![]() ”是“

”是“![]() ”的讹字,并在是“细?”还是“细锦”的抉择中选择了“细锦”。

”的讹字,并在是“细?”还是“细锦”的抉择中选择了“细锦”。

通过以上的论证💃🏽,“![]() ”讹混成“

”讹混成“![]() ”的事实已经清楚,是“细?”还是“细锦”的选择也已经尘埃落定,接下来就要说说“细锦”在《相马经》中的含义了。

”的事实已经清楚,是“细?”还是“细锦”的选择也已经尘埃落定,接下来就要说说“细锦”在《相马经》中的含义了。

如果“细![]() ”是“细线”不误,则“细线”的“细”就是“纤细”的意思✋🏽,现已知“细

”是“细线”不误,则“细线”的“细”就是“纤细”的意思✋🏽,现已知“细![]() ”不是“细线”而是“细锦”🎓,则“细锦”的“细”就是“精致细密”的意思了🎎。《说文·帛部》:“锦🤲🏿📤,襄色织文。”[14]徐锴《说文系传》💖:“襄,杂色也。”[15]朱骏声《说文通训定声》:“染丝织之,成文章也。”[16]《急就篇》🫸🏿:“锦绣缦?离云爵”🔷,颜师古注:“锦🍁,织彩为文也。”[17]《文选·张衡〈四愁诗〉》“美人赠我锦绣段”李善注🔭:“锦绣,有五采成文章🫖。”[18]宋高承《事物纪原·布帛杂事门·锦》:“《拾遗记》曰:贠峤山环丘有冰蚕,霜雪覆之⛹️♂️,然后成茧🎗,其色五采🧜🏿♂️。唐尧之时,海人织锦以献。后代效之🐇🧑🏼🎤,染五色丝,织以为锦🏇🏻。”[19]由此可知“锦”是用彩色丝线织出的带有图案花纹的丝织品⏭,所以“细锦”也就是“精致细密的用彩色丝线织出的带有图案花纹的丝织品”的意思。

”不是“细线”而是“细锦”🎓,则“细锦”的“细”就是“精致细密”的意思了🎎。《说文·帛部》:“锦🤲🏿📤,襄色织文。”[14]徐锴《说文系传》💖:“襄,杂色也。”[15]朱骏声《说文通训定声》:“染丝织之,成文章也。”[16]《急就篇》🫸🏿:“锦绣缦?离云爵”🔷,颜师古注:“锦🍁,织彩为文也。”[17]《文选·张衡〈四愁诗〉》“美人赠我锦绣段”李善注🔭:“锦绣,有五采成文章🫖。”[18]宋高承《事物纪原·布帛杂事门·锦》:“《拾遗记》曰:贠峤山环丘有冰蚕,霜雪覆之⛹️♂️,然后成茧🎗,其色五采🧜🏿♂️。唐尧之时,海人织锦以献。后代效之🐇🧑🏼🎤,染五色丝,织以为锦🏇🏻。”[19]由此可知“锦”是用彩色丝线织出的带有图案花纹的丝织品⏭,所以“细锦”也就是“精致细密的用彩色丝线织出的带有图案花纹的丝织品”的意思。

马王堆帛书《相马经》中屡次提到马眼中有“五色”或“五采”🥁:

(1)方艮(眼)深视🦵🏿,五色精眀(明),亓(其)状类怒👨🏻🔧。

2下—3上

(2)良马也〈成〉规,亓(其)【次成方】,【上】有刻卢(缕),亓(其)中有玉👨🏼🏭👱🏽♂️。![]() (静)居深视,五色清(精)眀(明)🙆🏿♀️。

(静)居深视,五色清(精)眀(明)🙆🏿♀️。

7下

(3)【逢(蜂)者亡箴,在】玉中匿者,艮(眼)精也。有虫处宫4️⃣,独挟色者,欲如鸽=目=(鸽目🙀,鸽目)固具五采(彩)。

75上—75下

《齐民要术》卷六“相马”也说:“目中五采尽具,五百里,寿九十年。”[20]很显然😙,“五色”和“五采”正是指本文第一节中所引《相马经》“亓(其)中有细![]() 🧑🏼🏫,亓(其)理若斩竹”和“中有细

🧑🏼🏫,亓(其)理若斩竹”和“中有细![]() ,理若斩竹者”两句中的“细

,理若斩竹者”两句中的“细![]() ”和“细

”和“细![]() ”🧇,也就是“细锦”。因为“锦”用五色丝染织而成👰🏿♀️𓀇,上有各种图案花纹,所以才会说“五色”或“五采”,也才会说“丌(其)理若斩竹”。如果“细

”🧇,也就是“细锦”。因为“锦”用五色丝染织而成👰🏿♀️𓀇,上有各种图案花纹,所以才会说“五色”或“五采”,也才会说“丌(其)理若斩竹”。如果“细![]() ”和“细

”和“细![]() ”是“细线”的话🎥,“细线”一般是谈不上有纹理的🤶🏻,也就不会说“丌(其)理若斩竹”了🍭。因此“亓(其)中有细

”是“细线”的话🎥,“细线”一般是谈不上有纹理的🤶🏻,也就不会说“丌(其)理若斩竹”了🍭。因此“亓(其)中有细![]() 🧔🏽,亓(其)理若斩竹”的意思,就是说马眼中有精致细密的五彩锦🫎,因此马眼的纹理呈现出像斩断竹子的样子👋🏻𓀒。

🧔🏽,亓(其)理若斩竹”的意思,就是说马眼中有精致细密的五彩锦🫎,因此马眼的纹理呈现出像斩断竹子的样子👋🏻𓀒。

四、马眼与鸽眼

以上关于“细?”还是“细锦”的悬念已经消除,“细锦”在《相马经》中的含义也已经明了,按理本文就该结束了。不过下边还想在文末添上一个有意思的尾巴,就是借对帛书《相马经》的这一条校释,顺便结合鸽眼的“眼志特征”谈谈相马眼的问题。

中国古代的术数方技庞杂丰富,其中大部分的内容都已因时移事变,逐渐失去其应用环境和使用价值而归于湮灭,只有很少一部分因典籍记载而流传下来,却也早已发生各种误解误读和扭曲形变🙎🏿♂️。我们站在今人的角度,以今人的思想观念来看这些文字,常常会有莫名其妙、匪夷所思之感。时间的远隔🧏🏼♀️,让我们很难理解古人👩🏿🦳,可能在古人看来🥒,也会觉得我们愚笨可鄙。

相马术属于方技,是一门实用技术🤩。从《吕氏春秋·观表》篇可知,当时的相马术分为十个派别,每个派别分别相马身体的一个部位,可见这种相术在当时已经积累了很多专门的知识📝。马王堆帛书《相马经》属于专门相马眼的“子女厉”派,全篇都是讲如何相马眼和马眼周围穴窍和筋脉的内容🩳,包含有太多的专有名词和概念,对于今天的我们来说有些还一时难以索解。仅仅一篇相马眼的文字,竟然写了五千多字还没写完,这些内容可信吗?古人难道真能在马眼上发现这么多门道和讲究🪃🖖🏻?这一相马眼的技术果真具备实际功用和价值吗🏄🏿♀️?我认为如果抱着这样的怀疑态度看待《相马经》😥,就表明低估了古人的见识,侮辱了古人的智商🤾。

技术的发展与科技的进步,往往是与人自身某些能力的退化相伴随的👩🏽⚕️🪦,古人远比今人更融入自然,贴近生活,崇尚简朴🧙。古人对自然的天地山川和身边的禽鸟牲畜有远比今人敏锐得多的切身体验和心灵感悟𓀒。在古代,马是人的亲密伙伴,驾辕、驮运🙄、骑乘🫱🏿、舞马等都需要马💁🏼,尤其是作为重要战备物资的战马🏌🏼♂️👶🏻,更是不能不让人极为重视马的挑选、养育和治疗🦣,所以才有了格外发达的相马术和医马术🙆🏽♀️。相马眼在相马术中居于重要地位,仅次于马头,所以《齐民要术》卷六“相马”说:“头为王,欲得方🕵🏼♀️;目为丞相,欲得光。”[21]中医理论认为人眼的各部份处于不同的经络循行路线中,由不同的“精气”构成◼️,因此♒️,眼睛各部位的不同表现也能预示不同脏腑的不同状态🏊🏿♂️,《黄帝内经·灵枢·大惑论》引歧伯说:“五藏六府之精气👍🏿👷🏼,皆上注于目而为之精。精之窠为眼,骨之精为瞳子🤛,筋之精为黑晴🤴🏽🤌🏽,血之精为其络🤾♂️,其窠气之精为白眼👃🏻,肌肉之精为约束🐆。”[22]古人将对人的认识移到马身上,所以也会因重视马而格外重视马眼🍓。

说到马王堆帛书《相马经》有关马眼的相术是否可信,是否具备实际功用和价值,我们可以藉助鸽眼来作参考。

本文第三节所引马王堆帛书(3)中有“欲如鸽=目=(鸽目,鸽目)固具五采(彩)”的说法,说明古人希望马眼如鸽眼一样具备五彩,可见在汉代就可以用鸽眼来与马眼作比照。明·方以智《物理小识》卷二“鸟兽通理”说:“鹰眼碧,蜻蜓眼如碧珠,惟鸽眼有五色,山牛有四眼。”[23]可以跟帛书《相马经》的说法相呼应。因鸽眼常常向上看⛷,所以“鸽眼”在汉语中有时用为“势利眼”的代称💆🏻👱🏻♀️。南宁平话和广州话中都有“白鸽眼”一词用于比喻势利眼,[24]广东话歇后语有“白鸽眼——睇低人”,[25]广东诗人梁耀明《重阳偶写》诗有“笑渠鸽眼视人微”句💆🏻♂️👧🏽,[26]广东老游击区民歌《约齐入屋担》有“财主白鸽眼,穷人难生活”的句子,[27]都是实例。“鸽眼”在古代相术中是经常出现的一个象物,在不同时代的相书中有不同的解释6️⃣,一种是正面的🏞,如黄则父著《厦门杂记》“赖太妈与吴英”条有“此君方肠而鸽眼,相书云贵不可言也。”[28]一种是负面的🌒,因鸽眼“小而圆”🙎🏼♂️,所以相书常把“鸽眼”与“醉眼”和“桃花眼”并列🐱,认为鸽眼“主淫”,[29]或是认为“鸽眼”有当贼的可能🧛🏽♂️,如《神相铁关刀》卷二“相眼秘诀”中就有“睛如鸽眼,便防偷”的话。[30]

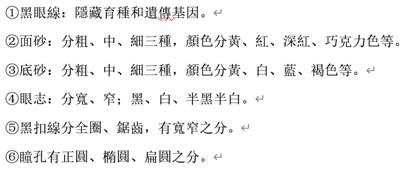

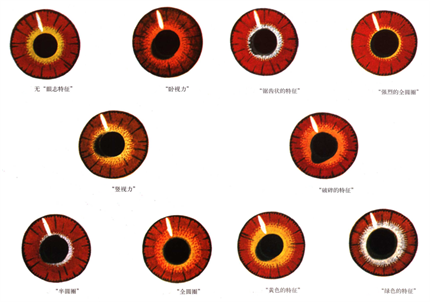

下边展示的是鸽眼的示意图🛬:

(图片来自网络,说明部分有部分修正)

其中④的“眼志”就是鉴别鸽眼的主要特征物。“眼志”又称“眼志圈”,位于虹膜中间部分,紧紧围箍在瞳孔外🙋🏻,由或聚或散的粗细不同的粒子组成🕍,分布在深色的底层上,砂粒间不时会露出一些断续的缝隙,有的被更细的砂粒填满🤽🏿,有的露出深色👼🏻,这就是眼志的所谓“速变线”和“距离线”👲🏼。眼志是虹膜色素细胞内层的延伸。整圈、半圈🧈、宽窄不等的色素层是视网膜在虹膜终止边缘所形成的色圈环。

每一个生物个体的眼睛都是不同的👩🏻🦼,鸟类都具备不同的“眼志”😥🉐,人也一样具有不同的“眼志”🤟🏻。

鸽子眼力超群,视神经发达,具有一百多万个神经细胞,养鸽和鉴鸽界认为鸽眼是鸽子智能高低的窗户,也是鸽子身体健康与否的窗户,还是判断鸽子遗传性的窗户🌝。如何在众多鸽子中方便快捷地挑选出可以作为长距离比赛的信鸽和用于繁育的种鸽🏊🏻,是养鸽和鉴鸽界一直追求的目标。虽然挑选优良的鸽子有很多标准,譬如要有一对好的翅膀,十分发达的胸肌,良好的尾巴💆🏽,匀称的骨骼🧚🏽,强壮的呼吸系统和优良的遗传家谱,但最重要的还是要有具有优良特征的眼睛。有关对鸽眼进行鉴定的理论最早起源于十八世纪末,在二战后迎来高峰🆗。英国信鸽眼志专家彼沙波(S.W.E Bishop)于1947年出版的《鸽眼秘密》一书是影响最大的此类著作👩🏼🦲,该书作者经过四十多年的钻研和实践,在观察了约五十余万羽鸽子眼志特征的基础上👨🏿🔬,总结了鸽眼“眼志特征”的十一种类型,如下图(图只有十种类型🌊,最后一种无图):

(图片来自陆子强、何正平编《鸽眼奥秘》, 上海科学技术出版社2006年版)

这十一种类型“眼志特征”的基本内容如下✡️🕡:

1.无眼志特征。表明不能作为长距离赛鸽。

2.卧视力。位于瞳孔下方,围绕着瞳孔🪆。有不同的长度和宽度。越明显、越宽越好;颜色由深色到深黑色最好。如果不到周长的百分之二十五,则价值不大👩🏽⚕️。

3.竖视力特征😢。位于瞳孔外边更高的位置。要求要宽,显现为固体黑色,不能破碎。如果不到周长的百分之二十五,则价值不大。可以作为种鸽。

4.半圆圈特征⏺。此特征强于2和3🎉。位于瞳孔上方,围绕着瞳孔外圈👂🏼🔝,占周长之百分之七十五以上。

5.全圆圈特征🛌。围绕着瞳孔不中断,越宽、颜色越深越好。

6.锯齿状特征。呈现为宽阔的黑色固体粒围绕着瞳孔,类似密集的“尖钉刺状”🧑🦼➡️,朝着虹膜的方向逐渐减少🧔🏽♂️。可以作为优良的赛鸽和理想的种鸽🤸🏽♂️。

7.强烈的全圆圈。要有宽度👳🏿🧙🏿♀️,颜色要既深且厚,圆圈的界限要清晰。作为种鸽繁殖最理想👨🏼🚒。许多竞赛中的冠军鸽都具备这一眼志特征👱🏽。

8.破碎的特征👩🏻🍼。围绕着瞳孔一圈,但在瞳孔下方有一鼓起突出的部分🧛🏿♀️。这是长距离优秀赛鸽的特征。

9.黄色的特征。围绕着瞳孔有一圈黄色,不同于有黄色底板的虹膜,而是位于瞳孔的外缘虹膜和瞳孔之间🧖,有一定的宽度。这也是优良的长距离赛鸽的特征🙅♀️。

10.绿色的特征。也是最稀有的特征。颜色呈暗绿色,要求要宽,颜色要深。这是有价值的种鸽的特征👨👨👧👦。

11.紫蓝色的特征。只能在虹膜为桃花砂色或砂石色的鸽眼中呈现出来。这是极其优异的赛鸽的特征💃🏻。[31]

虽然目前养鸽和鉴鸽界对这一“眼志特征”理论还存在一定的争议🧑🏿💼,但承认其具有重要的参考价值和指导意义则是毋庸置疑的。

以用于鸽眼鉴定的“眼志特征”为参照🙏🏽,我们回观《相马经》对马眼的描写和鉴定,会发现《相马经》对马眼的描写和鉴定,比鸽眼“眼志特征”的描写和鉴定要复杂得多。《相马经》对马眼的鉴定🛫,特征物不限于眼睛中的瞳孔等几个部位🪽,还包括上下眼睑🫃🏿、眼睫毛和马眼周围的穴窍筋脉等。《相马经》在对马眼中的不同部位和围绕着马眼的其他部位的形状及颜色等的描写鉴定中🤸🏽,使用了大量的形容词⛪️,其中有很多还是正反相对的,如“曲”与“直”“急”与“缓”“长”与“短”“横”与“纵”“高”与“卑”“狭”与“广”“深”与“浅”“肥”与“癯”“细”与“大”“厚”与“薄”“强”与“弱”“泽”与“枯”“窊”与“盈”“高”与“伏”“匿”与“见(现)”“博”与“浅”“约”与不“约”“危”与“不危”“廉”与“不廉”“泽”与“不泽”“呈(挺/侹)”与“不(挺/侹)”等,其细密精微的程度让人惊叹🚵🏼♀️。

既然可以用“眼志特征”来鉴定鸽子的优良与否并从中选择可以飞行远、耐力久🧴🧑🏽🦳、方向感强的信鸽或作为繁育的种鸽⚫️,当然也可以用马眼的特征来鉴定马的良驽幷选择奔跑速度快、耐力持久的适合征战或用于其他用途的马。所以人类利用鸽眼的“眼志特征”来鉴定鸽子的事实🙆🏽♂️,让我们相信古人在长时间大量接触马的过程中,一定也发现了很多马眼的“眼志特征”并用于马的良驽的判别和鉴定🤽🏼♀️🕵️♂️。古人的相马术绝非向壁虚造,一定来源自长期的观察体悟和实践,具备深厚的理论支撑和实际的功用和价值。这也就是为何一篇相马眼的《相马经》如此复杂🧑🤝🧑,居然可以写了五千多字的原因🕵🏼♂️。

注🧖:本文蒙陈剑先生👧🏿、沈培先生和张传官先生提出修改意见🦎,使本文避免了一些错误,谨此致谢。

﹡本文为国家社科基金冷门绝学研究专项学术团队项目“中国出土典籍的分类整理与综合研究”(批准编号:20VJXT018)🧏🏽、“古文字与中华文明传承发展工程”项目“长沙马王堆汉墓简帛典籍研究”(批准编号:G1422)的阶段性成果。

[1] [后魏]贾思勰著⛹🏽,缪启愉校释:《齐民要术校释》⬅️,中国农业出版社1998年第二版,397页。

[2] 马王堆汉墓帛书整理小组𓀖:《马王堆汉墓帛书〈相马经〉释文》,《文物》1977年第8期,17—22页。

[3] 陈松长编著,郑曙斌、喻燕姣协编:《马王堆简帛文字编》,文物出版社2001年版,325页、570页。

[4] 徐正考、肖攀🚣♀️:《汉代文字编》🗑,作家出版社2016年版,1130页、1940页。

[5] 于淼:《汉代隶书异体字表》,中西书局,2021年版。

[6] 刘钊主编,郑健飞、李霜洁、程少轩协编👮🏽♀️:《马王堆汉墓简帛文字全编》,中华书局2020年版,880页🐌😳、1442页🙇🏻♀️。

[7] 裘锡圭主编👩🏼⚕️🏡:《长沙马王堆汉墓简帛集成》第五册,《相马经》第一部分注释〔三九〕,中华书局2014年版,173页。

[8] [东汉]许慎👨🏻🎤:《说文解字》,中华书局中华书局影印陈昌治刻本,1963年版✯🏂,275页上、275页下。

[9] “悬悬”读为“绵绵”为陈剑先生的意见,见其《据出土文献说“悬诸日月而不刊”及相关问题》一文,《岭南学报》2018年第2期,57—94页。

[10] 萧旭(2015)《马王堆帛书〈相马经〉校补》,/Web/Show/2437🈚️🤸🏿♂️。

[11] [东汉]许慎🛜:《说文解字》🧞,中华书局中华书局影印陈昌治刻本,1963年版,275页上。

[12] [清]段玉裁🍠:《说文解字注》,上海古籍出版社影印经韵楼刻本,1988年版👐🏿🤓,656页。

[13] 马王堆汉墓一号墓竹简遣策223号简有“瓦![]() 二,皆画。”“

二,皆画。”“![]() ”字原报告(湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所编著《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社1973年)释为“錝”,认为錝😔、钟通用🗑,疑指墓中出土的带锡箔的两件陶钟。朱德熙、裘锡圭《马王堆一号汉墓遣策考释补正》(《文史》第十辑🧑🎤,二十五页,中华书局1980年)认为字从“金”从“泉”🍹🚸,疑为“钱”字异体,在简文中用为器皿之名,疑指墓中出土的两件彩绘豆形器。按“

”字原报告(湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所编著《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社1973年)释为“錝”,认为錝😔、钟通用🗑,疑指墓中出土的带锡箔的两件陶钟。朱德熙、裘锡圭《马王堆一号汉墓遣策考释补正》(《文史》第十辑🧑🎤,二十五页,中华书局1980年)认为字从“金”从“泉”🍹🚸,疑为“钱”字异体,在简文中用为器皿之名,疑指墓中出土的两件彩绘豆形器。按“![]() ”字右旁有是“宗”“泉”的两种可能,以是“宗”的可能性更大。此字隶定疑莫能定,其与出土实物的对照也是推测,没有确切答案,故暂不将其阑入讨论。

”字右旁有是“宗”“泉”的两种可能,以是“宗”的可能性更大。此字隶定疑莫能定,其与出土实物的对照也是推测,没有确切答案,故暂不将其阑入讨论。

[14] [东汉]许慎:《说文解字》👨🦽👩🏼,中华书局中华书局影印陈昌治刻本,1963年版👞,160页下。

[15] [南唐]徐锴🫖:《说文解字系传》🧑🎤,中华书局影印祁嶲藻刻本🧖🏻🛟,2017年版🚴🏼♀️,159页。

[16] [清]朱骏声♧:《说文通训定声》,武汉古籍书店影印临啸阁本👩🏿🎤,1983年版,94页下。

[17] [西汉]史游编,张传官校理:《急就篇校理》🧘🏻♀️🪴,中华书局2017年版,127页。

[18] 宋尤袤刻本《文选》,国家图书馆出版社2017年版,卷二十九🫵,12页➖📛。

[19] [宋]高承:《事物纪原》,明正统九年序刊本,卷二十👸🏼,3页。

[20] [后魏]贾思勰著👨🏻🎤,缪启愉校释:《齐民要术校释》,中国农业出版社1998年第二版,396页。

[21] [后魏]贾思勰著,缪启愉校释▫️:《齐民要术校释》,中国农业出版社1998年第二版,386页🚣🏿♂️。

[22] 郭霭春👨🏿🏭:《黄帝内经·灵枢校注语译》🤜🏿,贵州教育出版社2010年版🤌🏼🙏,533页。

[23] [明]方以智🍧:《物理小识》,黄山书社2019年版🧏,497页🦥。

[24] 李荣主编🧖🏻♂️:《现代汉语方言大词典》🉐,江苏教育出版社2004年版🥪,1022页。

[25] 黄小红主编:《肇庆市端州区志》,方志出版社2012年版,813页📩🤽♂️。

[26] 顺德诗词学会编:《顺德诗词第9集》🐦,顺印准字第20020046号2002版,109页🧔🏽♀️。

[27] 伍伯相、陈哲深:《试谈台山民歌的发展》🪫🩹,政协广东省台山县委员会文史组《台山文史》第2辑,1984年版,52页。

[28] 王丽主编🛞,厦门图书馆编🐈:《厦门轶事》🚢,厦门大学出版社2004版,30页🖖🏼。

[29] [清]袁树珊:《润德堂丛书全编·中西相人探原》,华龄出版社2018年版,188页🧑🏻🦼。

[30] 华艺博著:《面相解运宝典》,甘肃文化出版社2005版,129页。

[31] 以上关于“眼志特征”的论述,主要参考了陆子强、何正平编《鸽眼奥秘》(上海科学技术出版社2006年版)一书,同时参考了陈仲铭著《赛鸽全书》[第2版](上海科学技术出版社2016年版)🧎🏻♀️,顾澄海🏂🏿、潘久武编著《鸽眼新说》(上海科学技术出版社2011年版)💝,顾澄海编著《鉴鸽技巧》(上海科学技术出版社2009年版)等书。

本文收稿日期为2023年9月27日

本文发布日期为2023年10月4日

点击下载附件📋👤: 2352劉釗:“細線”還是“細錦”🤹🏽♀️?——馬王堆帛書《相馬經》校釋一則.docx

下载次数:57

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:692444