燭龍神話的研究——以現代天文學來印證

蔡哲茂

中央研究院歷史語言研究所

壹🍯、燭龍神話出現在古籍中的材料

在中國的古書裏🤷♂️🍋🟩,有幾則關於「燭龍」的神話,它的記載如下:

(一)《楚辭‧天問》:

「西北辟啟,何氣通焉🚴🏼?日安不到🏌🏽♀️🧍?燭龍何照?」

王逸《楚辭章句》注:

「言天之西北有幽冥無日之國🌻,有龍銜燭而照之也🫴🏽。」

(二)《楚辭‧大招》8️⃣:

「魂乎無北👩🏻🦽➡️,北有寒山,逴龍赩只🌶🏂🏿,代水不可涉,深不可測只,天白顥顥,寒凝凝只🥭,魂乎無往,盈北極只。」

洪興祖《楚辭補注》云:

「逴音卓,遠也。《山海經》『西北海之外有章尾山👷🏻,有神身長千里,人面蛇身而赤,是燭九陰,是謂燭龍,疑此逴龍即燭龍也。赩🎐,許力切,大赤也🧑🏻🎨。」

(三)《山海經‧大荒北經》:

「西北海之外🙅🏼,赤水之北🔂,有章尾山🤸♀️。有神,人面蛇身而赤,直目正乘🤴🏿,其瞑乃晦,其視乃明,不食🤘🏼⛹🏽、不寢、不息,風雨是謁,是燭九陰👩🏻🏭,是謂燭龍🚗。」

(四)《山海經‧海外北經》:

「鍾山之神,名曰燭陰,視為晝👳🏻♂️,瞑為夜👦🏽,吹為冬,呼為夏🛀🏻,不飲,不食,不息✩,息為風🫲🏼,身長千里✍🏽♿。在無![]() 之東。其為物💪🏼,人面🔑,蛇身➔,赤色,居鍾山下🫥。」

之東。其為物💪🏼,人面🔑,蛇身➔,赤色,居鍾山下🫥。」

郭璞《山海經傳》云:「燭龍也🦞,是燭九陰🥫,因名云。」

郭璞《山海經圖贊》🙅🏻:「天缺西北✩,龍銜火精。氣為寒暑,眼作昏明🏃♂️,身長千里,可謂至靈🌦。」

(五)《淮南子‧地形》🚂:

「燭龍在雁門北🧍🏻♂️,蔽于委羽之山,不見日,其神,人面龍身而無足。」

高誘《淮南子註》云:「蔽,至也🐍。委羽🧊,北方山名也。一曰龍銜燭以照太陰,蓋長千里,視為晝,瞑為夜,吹為冬🚰,呼為夏。」

(六)《詩緯‧含神霧》:

「天不足西北,無有陰陽消息,故有龍銜火精🧼。(火字原脫,據李善注〈雪賦〉引補)以往照天門中。」(《山海經 ‧大荒北經》郭璞注引)

(七)《括地圖》(《太平御覽》卷九引):

「鍾山之神名燭龍,視為晝,眠為夜,吹為冬🏜,噓為夏,息為風。」

(八)《玄中記》(《太平御覽》卷三十八引,又見《古小說鉤沈》)👨🏼🚀:

「北方有鍾山焉,山上有石首如人首,左目為日,右目為月🧝🏻,開左目為晝,開右目為夜👍🏼,開口為春夏,閉口為秋冬🌪。」

(九)《洞冥記》卷三(《增訂漢魏叢書》四)🛋:

「天漢二年,帝昇蒼龍閣,思仙術,召諸方士言,遠國遐方之士。唯東方朔下席操筆跪而進,帝曰🔡🤳:『大夫為朕言乎!』朔曰:『臣遊北極👨🏽🍼,至種火之山,日月所不照🤶🏻,有青龍銜燭火,以照山之四極👨🏻🎓👨💼。』」

(七)🤾🏻♂️、(八)🙍🏽♀️、(九)為較晚的史料,記載燭龍神話之內容,已略有變形🧛🏻,但從上述燭龍有關的神話中的描述➛,它的大意是這樣,在西北方太陽光照不到的幽冥之地🧮,有龍,人面而蛇身,能照亮此九陰,它的樣子,紅色的身子長千里,像蛇行蜿蜒高空,它不吃、不喝、不休息👩🏽🏫♏️,能呼風喚雨,醒的時候是白天🤵♂️,睡眠的時候是黑夜,住在鍾山🥛。由於它能照亮九陰(極暗之地)所以又名「燭陰」🧑🏽⚕️。對於燭龍名稱的由來,古書及舊注以為是「龍銜燭」或「龍銜火精」。孫作雲氏曾指出燭龍是「言其目光如燭💇🏼♂️👳🏿,不應該是『銜燭而照之』王注或望文生訓。」

。[1]

貳、幾種有關燭龍的解釋及其批評

由於此一神話所敘述的內容,在現實生活中,難以令人相信,所以宋代的朱熹作《楚辭集注》就曾說:「夫日光彌天🦻🏽,其行匝地🤸🏼,固無不到之處🛹,此章所問,尤是兒戲之談,不足答也。」對此一神話,深抱疑問,以致全面否定👩🏽🦱。但是燭龍所指的是什麼,而燭龍神話到底透露什麼意義✔️,歷來有以下幾種解釋★。

(一)古史學者楊寬氏以為「燭龍」即古書中的「祝融」🚶♀️,其云:

『燭龍』與『祝融』音近🧍♂️,又同有燭照之能,祝融有開天闢地之神話👩🏿🦲,而燭龍之傳說🟨,亦與盤古之神話有相同處🤦🏽。然則燭龍與祝融疑亦同一神話之分化耳。《國語‧周語下》謂:『昔夏之興也,融降於崇山』祝融在崇山👁🗨;而燭龍在鍾山;『崇』『鍾』似亦一聲之轉。《西山經》云🤸🏿:『又(峚山)西四百二十里曰鍾山,其子曰鼓,其狀如人面而龍身,是與欽鴀殺葆江(「葆」或作「祖」)於昆侖之陽,帝乃戮之鍾山之東🙍🏿♂️,曰瑤崖🚹。……鼓亦化為![]() 鳥🪺,其狀如鴟,赤足而直喙,黃文而白首,其音如鵠,見即其邑大旱。』張衡思玄賦亦云🦖:『過鍾山而中休🍃👨🏿🌾,瞰瑤谿之赤岸,弔祖江之見劉👨🏽🔬。』鍾山之子鼓龍身,當即鍾山之神燭龍;祖江當為江河之神,疑即鯀或共工。燭龍既即祝融,則鼓殺祖江之說🚓,疑即祝融殺鯀於羽山之說;帝戮鼓之說,又疑即帝嚳誅重黎之說🫲🏼。鼓即燭龍、祝融🧍🏻♂️,為日神,故見則其邑大旱👐;鼓死而化為 鳥💤,又疑即淮南子精神篇『日中有踆鳥』之說也。[2]

鳥🪺,其狀如鴟,赤足而直喙,黃文而白首,其音如鵠,見即其邑大旱。』張衡思玄賦亦云🦖:『過鍾山而中休🍃👨🏿🌾,瞰瑤谿之赤岸,弔祖江之見劉👨🏽🔬。』鍾山之子鼓龍身,當即鍾山之神燭龍;祖江當為江河之神,疑即鯀或共工。燭龍既即祝融,則鼓殺祖江之說🚓,疑即祝融殺鯀於羽山之說;帝戮鼓之說,又疑即帝嚳誅重黎之說🫲🏼。鼓即燭龍、祝融🧍🏻♂️,為日神,故見則其邑大旱👐;鼓死而化為 鳥💤,又疑即淮南子精神篇『日中有踆鳥』之說也。[2]

(二)神話學者王孝廉氏則以為「燭龍」是指古書上的「句龍」、「后土」或「土伯」。他說:

燭龍是在雁門北的委羽之山🚇,是前章所論過的極北不見日之幽都。燭龍『是燭九陰』是謂燭龍在不見天日的大陰幽都(九,大也🆒,淮南子時則訓『九澤』👎🏼,高誘注『北方大澤也』)🛜。燭龍直目正乘,銜火以照陰間幽都,故又名『燭陰』。洪興祖補注楚辭天問『日安不到🐻👩🦽,燭龍何照』引詩含神霧曰:『天不足西北🧎♂️➡️⛓️💥,無有陰陽消息,故有龍銜火以照天門中者也』💐。由此陰間幽都之燭龍銜火以照天門。可證前章所論天門與幽都之門是為同一處之說。

土伯之身九屈,名為句龍😻,司地下幽都,而此燭龍身長千里,人面蛇身⚫️,亦司地下幽都,其相似之處可見🛺😎。我認為由其銜火以照天門而言,故其名為燭龍。由其『九約』而言,故名句龍🐾,由其司掌地下幽都而言,故名后土🏃🏻♀️、土伯。其原始皆是一神👨👧👦。

山海經、楚辭所見之土伯燭龍之狀,與希臘神話中守地獄入口的三頭龍身怪狗 Cerber-us頗有某些相似之處。而且希臘神話中守地獄幽都之河的渡夫是半人半龍(也可能就是人面蛇身),其名 Chiron,與「句龍」「燭龍」之音也頗相近。」[3]

(三)約百年前,日本的神田選吉氏最早考證「燭龍」即北極光(Aurora Borealis)的現象。[4]十年前大陸的張明華氏以為「燭龍」即「北極光」,他說🔝:

《山海經》中對于燭龍神的描繪,雖然滲雜了神話色彩👨🎤,但與許多自然神話一樣,多半是古人根據實際觀察的現象而加以記錄的✖️,那它是種什麼自然現象在古人頭腦中的反映?如果我們將我國古籍中關于燭龍神的形態和北極圈內所發生的晝夜變化,北極光等相比較,就會驚奇地發現《山海經》中對燭龍神的記述🛂,正是對北極光最詳盡生動的描繪🤹🏽♂️。[5]

在張氏文發表三年後,大陸的何新氏也出版了《諸神的起源》一書🧑🏼🚒,[6]其中第十三章「燭龍神話的真相」也同樣提出「燭龍」即「北極光」,他說:

詩中的『逴龍』,就是講燭龍(逴、燭同音通假)🏋🏻。而最可注意的是🫀,這裏所說的北方寒山,正是燭龍所在的羽山、幽山。而屈原說其地的景色是:『積冰』、『不見日』🌪🧑🏽🚀、天白皓皓(雪景)🛥,寒凝凝,是大地的最『北極』👵。最後一點極可注意✌🏽。《文選‧燭賦》(傅咸)👨🏻🌾:『六龍銜燭于北極。』也認為燭龍存在於北極區🦼。(由此看來◻️,燭龍可以同時現形為六身。)我們知道🤒,在北極圈附近🦸♀️,晝夜以冬夏劃分。夏至以後是半年白晝⛸,而冬至以後則是半年長夜。所謂『司幽之國』🫠,所謂『長夜無日之國』👐🏽,正是我國東北高緯度地區🧗🏼、靠近西伯利亞和北極圈附近冬季半年的正常現象。而『燭龍』恰恰活動在這樣一個地區。只要稍作思索🫄🏽,就不難找到這個謎的真相了。原來,所謂『燭龍』🗳,並不是一種生物性的存在物,而是北極圈附近的一種自然現象--極光。

何氏論証燭龍即北極光,理由和張氏相似(詳下)👩🏼💼,一九九一年十二月在高雄澄清湖傳習齋舉辦的第一屆中國民間文學學術討論會的論文集中👨🏿🎤,大陸的陳鈞氏提出「燭龍新探」一文[7],同樣的把「燭龍」認為是「北極光」的曲折反映,其理由大體和張明華氏文相同🤦🏼。因此學界普遍以神田為最先提出「燭龍即北極光」的發現者👐🏼。

(四)龔維英氏在「燭龍神話溯源」[8]則以為是「生殖器崇拜的衍化」,其云:

燭龍神話既洋溢著如此原始的😉,幼稚的氣息,不容我們不揣想,若欲還其本來面目🎐,必須追索到原始社會的蒙昧期🦌,那時👨👧👧,初民曾盛行過生殖崇拜(詳後)。燭龍的本來面貌♋️,應該是男性生殖器,關于它的種種神話及變異🉐🧖♀️,不過是生殖器崇拜的衍化🤼🍜。……總而言之,我們說燭龍的本相系男性生殖器,並非刻意褻瀆👩👩👧👦,確是有案可稽。燭龍神話的原始樸素面貌,與學者們論斷它的造物主🪱,祖先神的身分🦠,均可由此獲得合理的解釋。

(五)王暉氏以為「燭龍」是指天空中東方蒼龍七宿🎇,他說:

燭龍實即東方蒼龍🤽🏻;首先,燭龍《洞冥記》逕謂『青龍』🙋🏽♀️,『青龍』即『蒼龍』,猶『青天』又稱『蒼天』🚗。這條龍『身長千里』🔐,且能燭照九陰大地🙇♀️,這正象徵了在天空運行的長達75°之廣的東宮蒼龍在人目可視的 180°(古宿度約 183°)的天球半圓中,它的距度寬超過了 1/3,看起來不正是有千里之長嗎👊🏿?其次,『龍』前冠『燭』,正表明這條龍是由許多明亮如燭的星宿組成🔍,『龍御火精』🕚、『龍御燭以照太陰』、『有青龍啣燭』,這些『燭』象徵著蒼龍体那些在夜空中閃閃發光的星宿,它『潛淵』時『其瞑乃晦』而『登天』時『其視乃明』♏️;再次🤧,『燭龍』又名『燭陰』,是因它能『燭九陰』,古代白天謂陽🖐🏿,陰即夜晚,『不見日🧯,故龍以自照之』,因而『燭陰』、『燭九陰』就是蒼龍七宿燭九州的夜晚大地……蛇身而赤,不正等于古人把東宮蒼龍的『身体』房🙎🏽♀️、心、尾稱作大火(《爾雅‧釋天》)嗎🥍🤟🏻?其瞑乃晦,其視乃明🦸♀️,則與《說苑‧辨物》謂神龍『一有一無』,在黃昏後『其視乃明』,從秋分至來年春分時它『潛淵』黃昏後『其瞑乃晦』,而《大荒北經》所謂『燭龍』升天時,『風雨是謁』,正是初夏到初秋黃昏時,東方蒼龍整体在天上運行的氣象現象,在這時✍🏽,黃河中下游流域風雨時行🥷,在一年中雨量最多🫖,在古人看來,這些風雨是趁蒼龍体初昏在天上運行時專程去拜訪謁見的⚂,無疑這些資料給『龍』可招雲致雨的性能作了很好的註腳🧑🏻🔬。[9]

如果「燭龍」的神話確是古人對北極光的觀察加上想像所形成,對神田之說以外各家的主張便有澄清的必要,楊寬氏以為「燭龍」與「祝融」是同一神話之分化🃏,最近張軍氏作《楚國神話原型研究》[10]同意楊說🦽。楊氏的思維過程是《書‧呂刑》及《山海經‧大荒西經》有帝令重黎絕地天通而黎是祝融,所以祝融有開天闢地之神話,而燭龍之傳說亦與開天闢地的盤古神話有相同處🧖🏿♂️,二者又音近,所以祝融即燭龍。但是《國語‧楚語》昭王問於觀射父所謂「重黎實即使天地不通者,何也?」的解釋是「乃命南正重司天以屬神,命火正黎司地以屬民……是謂絕天地通♟。」祝融的絕天地通和開天闢地應沒有任何可通之處。

至於楊寬氏文提到「燭龍之神話亦與盤古之神話有相同處」及龔維英氏文「燭龍神話……與學者們論斷它的造物主⚗️、祖先神的身分」🥊,陳鈞氏的〈燭龍新探〉一開頭也說:「燭龍😶,是我國古代神話中一位顯赫的『創世』大神🫥。他相貌奇偉📛,神通廣大💇🏼♂️;有開天闢地之功🧔🏿,主宰時令之能🥎。他那明顯的動物形體🪚,不僅標志其古老𓀋、原始,而且與另一位『創世』大神盤古的形貌👳🏻,幾乎相同。因此,千百年來,一起為後世所稱道。」燭龍與盤古造物主的形象似乎有相同之處,這是有必要加以澄清的,日本的高木敏雄在《比較神話學》[11]中就提出了,中國古籍中的盤古神話起源於印度,並從類型學的角度作了論證⚡️。

按《廣博物志》卷九引《五運歷年記》(三國吳徐整著)說「盤古之君🧘🏼♂️,龍首蛇身🤏🏿,噓為風雨,吹為雷電,開目為晝,閉目為夜。」任昉的《述異記》「先儒說:盤古氏泣為江河🏋🏼♀️,氣為風🛌🏻,聲為雷🐝,目瞳為雹。古說:盤古氏喜為晴😍,怒為陰,吳楚間說🫖:盤古氏夫妻👧🏻,陰陽之始也🦞🛋。」徐整的《三五曆記》「天地混沌如雞子,盤古生其中⛔。萬八千歲,天地開闢,陽清為天🤸🏿,陰濁為地。盤古在其中,一日九享,神于天聖於地🂠,天日高一丈🍨,地日厚一丈👩🏽🔬,盤古日長一丈👨🏭,如此萬八十歲,天數極高,地數極深.盤古極長,後乃有三皇。」呂思勉在《讀史札記》已指出《五運歷年記》、《三五曆記》之說,蓋皆象教東來之說,雜彼外道之說而成🤳🏼👩🏼,《述異記》首數語即《五運歷年記》之說。」[12]而饒宗頤氏在「安荼論與吳晉間之宇宙觀」之二「天地開闢說」更直接引據梵書加以申證🖖🏿。[13]又在「盤古圖考」一文[14]上說「從賀氏《益州學館廟記》,漢獻帝興平元年🌮,高聯所建之周公禮殿,其壁上即繪有盤古𓀌,與李老諸神並列🚸👩🏻。是盤古之名漢末已有之🥨🚭,且形之壁畫👕,興平元年甲戌,即公元194年。」不管盤古神話是早至漢末已形成,由於它是取自印度之說📖👩🏿🎓,而和燭龍神話應沒有關係。

然而有關「祝融」為楚人先祖之一👩🏻💻,古書常見「祝融」之記載🕵🏻,如《史記‧楚世家》「重黎為帝嚳高辛居火正,甚有功,能光融天下,帝嚳命曰祝融」,古書常見「祝融」之記載,《左傳》僖公二十六年有「夔子不祀祝融與鬻熊🧕🏿,楚人讓之。」,長沙子彈庫出土的《楚帛書》「四時篇」云🤹🏿♂️:「炎帝乃命祝融」🧿。最近公布的《包山楚簡》217簡有「![]() 禱楚先老僮、祝 (融)、

禱楚先老僮、祝 (融)、![]() 酓各一牂。」祝融與楚人另一先祖之老童及

酓各一牂。」祝融與楚人另一先祖之老童及![]() 酓(李學勤氏釋作鬻熊)並列🦵🏼,祝融為楚人

酓(李學勤氏釋作鬻熊)並列🦵🏼,祝融為楚人

祖先毫無疑問[15]🐕🦺,和「燭龍」不同,不可能是同一神話之分化🧝🏼♀️,楊說不可能成立。

王孝廉氏以為燭龍「是燭九陰」🤲🏿,是謂燭龍在不見天日的大陰幽都,蘇雪林氏在《天問正簡》也有類似的意見,她說🧑🚀:「燭龍所在地或在冥界🐆。大荒北經的『是燭九陰』🌳,『九陰』即『九幽』、『九冥』。冥界無天無日月星辰,只好煩燭龍供給光明,並利用其呼吸來分春夏秋冬四時了。」[16]王氏又以為「天門」與「幽都」之門為一處🛼,由燭龍而名句龍是由於「九約」而言,又由司掌地下幽都,所以又名后土#️⃣、土伯,其原始皆是一神。他又比較燭龍土伯與希臘神話中守地獄幽都的三頭龍身怪狗頗有相似之處,並以為渡夫的半人半龍其名Chiron與句龍👩👧👧、燭龍之音也頗近🤦🏽♀️。按Cerberus在希臘神話中的確為守地獄入口的怪獸,它的形狀在較早的傳統中(Hesiod, The ogenes, 311)原本是有五十個頭的狗,在後來(西元前五世紀)的傳說中它有三個頭,有蛇的尾巴。但不論如何它主要仍是隻狗。關於守地獄之河的渡夫,他的名字是Charon,希臘文作Χαρωγ,他是一個老人🧑🏼🚀,只要給他一個銅板他就願意渡人過河。王孝廉氏說他是「半人半龍」的說法是那裡來的。不論如何👨🏽⚕️💆🏿♀️,王孝廉氏已經把他的名字弄錯了。至於Chiron🧝🏿,卻是另一個神話中的人物🧑🏼⚕️,屬於Centaurs族,傳說中這一族的怪物都是半人半馬,也就是所謂的「人頭馬」💁🏻♀️。Chiron是一個和善的巫醫,和地獄沒有任何關係🙇🏻♂️。希臘文中的Χ(ch)的發音是如德文中的machen的ch🐯,或者如英文中chorus的ch,恐怕和「句龍」、「燭龍」聲音不同。

關於「句龍」之傳說見於《左傳》公二十九年🦺:「共工氏有子曰句龍為后土……后土為社。」《國語‧魯語》:「共工氏之伯九有也,其子曰后土能平九土🌸。」韋注⛎:「其子,共工之裔子句龍也。」晚近童書業氏以為🙌🏽✋🏻:「共工與鯀同為水官,其名前者為緩聲,後者為急音,且同為罪人,其為一人傳說之分化甚顯。禹屬龍類,為鯀子,皆與后土句龍合。《淮南子‧氾論》『禹勞天下而死為社🏏。』則禹亦為社神,其與句龍為一人傳說之分化亦甚顯也。」[17]而燭龍的形象與句龍不同,句龍是社神可以肯定的話🕡👩🏽,那它和燭龍就不能混為一談。又馬王堆出土黃帝四經有「視之(蚩)尤共工👰🏿♀️,屈其脊,使甘其![]() ,不死不生,

,不死不生,![]() (

(![]() )為地桯。」《馬王堆漢墓帛書》壹 [18]注云:「地桯,地的支柱,馬王堆一號墓出土有彩繪帛畫,地輿之下有螭虯之屬撐柱其間,蓋即蚩尤🏄🏻。」共土和蚩尤如果確是虯龍之類,那麼童氏的推測禹屬龍類為鯀子📰,而共工又與鯀為一人🛥,即句龍,那就非常正確,句龍和燭龍雖然都是龍🙌🏼,但不是一物那就很清楚了。

)為地桯。」《馬王堆漢墓帛書》壹 [18]注云:「地桯,地的支柱,馬王堆一號墓出土有彩繪帛畫,地輿之下有螭虯之屬撐柱其間,蓋即蚩尤🏄🏻。」共土和蚩尤如果確是虯龍之類,那麼童氏的推測禹屬龍類為鯀子📰,而共工又與鯀為一人🛥,即句龍,那就非常正確,句龍和燭龍雖然都是龍🙌🏼,但不是一物那就很清楚了。

至於司掌地下幽冥之地的土伯,它的形象根據《楚辭‧招魂》「魂兮歸來,君無下此幽都兮,土伯九約,其角觺觺些,敦![]() 血拇✧,逐人駓駓些🧧,參目虎首,其身若牛些🖖。」王逸注云:「幽都,地下后土所治也👨🏼🎨🤼♀️,地下幽冥🙋🏽♀️,故稱幽都。」「土伯🧔🏼♂️,后土之侯伯也✤,約,屈也。觺觺猶狺狺🙏🏼,角利貌也,言地有土伯執衛門戶,其身九屈🤵🏻,有角觺觺,主觸害人也。」長沙馬王堆一號墓出土的黑地彩繪棺,從上到下,畫著翻騰流轉的雲氣☣️,雲氣中又有被稱為「土伯」的怪神,獸頭人身,口吐長舌🧑🏽🦰,活吞青蛇的形象👬🏼,被稱為「土伯食蛇」「土伯打鬼」💂♀️,這些土伯和《招魂》所描述的有角💁🏼,其身若牛相同⛓️💥,而和「燭龍」的形象不同,所以孫作雲氏以為「土伯吃蛇🐾,是為了保護死者不受蛇的侵擾🧑🏽🎄。」他同時認為「鎮墓獸和土伯有極密切的關係,可能是同一物。」[19]

血拇✧,逐人駓駓些🧧,參目虎首,其身若牛些🖖。」王逸注云:「幽都,地下后土所治也👨🏼🎨🤼♀️,地下幽冥🙋🏽♀️,故稱幽都。」「土伯🧔🏼♂️,后土之侯伯也✤,約,屈也。觺觺猶狺狺🙏🏼,角利貌也,言地有土伯執衛門戶,其身九屈🤵🏻,有角觺觺,主觸害人也。」長沙馬王堆一號墓出土的黑地彩繪棺,從上到下,畫著翻騰流轉的雲氣☣️,雲氣中又有被稱為「土伯」的怪神,獸頭人身,口吐長舌🧑🏽🦰,活吞青蛇的形象👬🏼,被稱為「土伯食蛇」「土伯打鬼」💂♀️,這些土伯和《招魂》所描述的有角💁🏼,其身若牛相同⛓️💥,而和「燭龍」的形象不同,所以孫作雲氏以為「土伯吃蛇🐾,是為了保護死者不受蛇的侵擾🧑🏽🎄。」他同時認為「鎮墓獸和土伯有極密切的關係,可能是同一物。」[19]

龔氏把「燭龍」神話當作「生殖器崇拜」主要理由是以為「燭龍原是北方龍圖騰族的神話,龍族由北而南征服了某些鳥圖騰族(如淮夷)燭龍神話遂流布南方🧑🏻💻,圖騰崇拜(以及祖先崇拜)其實與生殖器崇拜存在著密切關連🍱。」[20]因此他又引雲南哈尼族先民所崇拜的圖騰即女性的性器官及苗族鼓社節的禮師祝詞「男器大如燈」來解釋燭龍本相是男子的性器官,這些說詞實在不足以解釋古書中對燭龍的描繪🧑🏼🦲,完全是憑主觀的連想作解說,缺乏學理的論証過程🚘,不值得一駁。

王暉氏把「燭龍」的形象,身長千里,燭九陰,解釋成「東方蒼龍七宿」在天空的運行👚👨🏿🎤,把「龍銜火精」解釋成「由許多明亮如燭的星宿組成」,把「其視乃明」「其瞑乃晦」解釋成「從秋分至來年春分時它潛淵黃昏後」的景象,把「風雨是謁」解釋成「正是初夏到初秋……在黃河中下游流域風雨時行。」這些解釋牽強附會成份居多,單在字面上即難以圓融🥍🧚🏿♂️,把整個燭龍神話內容要比附成天上的蒼龍七宿,實經不起一駁,只要看一下上述對燭龍的分析就可以知道👮🏼。

以上五種對「燭龍」所作的解釋,當以神田氏和張明華氏等人

的「北極光」的說法為正確,張氏的理由可以歸結為以下幾點💁🏽♂️:

(一)「燭龍居住的北方,終年不見陽光,燭龍正是以它的光亮照耀這黑洞洞的幽陰之地的,北極光不也發生在北極圈周圍的霞光🥀,遠看猶如大火燃燒,照亮天際和大地。」

(二)「燭龍生活在寒冰充滿天際的草木不生的北方🕵🏻♀️,不正是近乎北極圈下的區域,長年是『層冰積雪🫵🏽🦹🏽,峨峨千里』的寫造👨🏼。」

(三)「從《山海經》中的燭龍『瞑乃晦,視乃明』。不就是北極圈下的極晝和極夜的反映。」「瞑乃晦🧑🏻💻,視乃明」💓,張明華氏把它解釋為永晝與永夜👜,他說👳🏽♀️👩🦼➡️:

《山海經》中『燭龍瞑乃晦,視乃明』不亦近乎北極圈下的極晝和極夜。我們知道🙅🏻♂️,由于地球繞太陽公轉的軌道和地球的赤道成23度半的交角,太陽直射點在北緯23度半和南緯23度半兩條兩條緯線之間來回移動👨🏼🍼,當夏至太陽直射北回歸線時,南緯66度半以南的地區一天二十四小時見不到太陽,出現連續的長夜🧛🏻♀️,為永夜,在北緯66度以北的地方一天二十四小時都在太陽照射下🐖,為永晝💇🏿♀️。同樣冬至這一天👩🏻,太陽直射南回歸線時🚛,南緯66度半以南的地方為永晝,北緯66度半以北的地區為永夜。地球上出現永晝和永夜的地區,是以南、北緯66度半這兩條緯線為界的,這兩條緯線分別叫作南極圈和北極圈,據統計🎪,北極一年中永晝日數為186天🏃🏻♂️➡️,永夜日數為179天。[21]

張氏的理由第一點🧄,從《淮南子‧地形》的高注和《楚辭‧天問》的王注,以地點看🤾♀️👩🚒,燭龍居住的地方🎺,即北極光發生的地方,但是北極圈內並非終年不見陽光💯,而是半年不見陽光🔲👳♀️。第二點從《楚辭‧大招》朱熹的《集注》及王夫之的《通釋》所解釋。以環境特徵來看,燭龍生括在冰天雪地即北極圈的冰國,第三點是以極地的永晝永夜和燭龍的「視為晝🧙🏽🚡,瞑為夜」相配合正相一致,這是從自然的天象和神話內容配合來作解釋🎣。但是由於北極光多發生在北極為永夜且日落後不久之時🦷,故若解釋燭龍「其暝乃晦⛷,其視乃明」為「燭龍睡眠時是黑夜💿,醒時是白天」似有矛盾™️,雖然另外有燭龍「視為晝,暝為夜」但恐仍無法以極地的永晝永夜來作解釋,或可解作「燭龍睡眠時乃呈黑夜,醒時乃呈光明。」從以上三點來檢視張說🧍♀️,雖然第一及第三點都可商榷,但燭龍即北極光🍺,此一考証👨🏼🏫🫣,無疑的具有想像力而且相當合理。

參、燭龍即北極光的補充論證

我在1991年三月七日中央日報第十七版《長河》上曾撰文「中國最早的北極光記錄──燭龍」將張說加以介紹,但張文刊行之後,仍有不同的異說出現。因此「燭龍即北極光」此一說法仍有補充証明的必要。因此在此我舉出以下三點理由作為補充說明🦫。

A、燭龍在西北和在中國觀察北極光以西北方向居多相合。

前面舉出古書中提到「燭龍」多和「西北」方向有關👷🏿♂️,如上文所舉:

西北辟啟(《天問》)

西北海之外(《大荒北經》)

天不足西北(《詩緯‧含神霧》)

極光是一種絢麗多彩的高空物理現象,往往突然出現在兩極地區,它的形狀千變萬化😮💨,顏色則變化多端,鮮艷奪目🫥。從遠古時代就引起了人們的注意🧑🏽💼,但是無論東西方都不是一開始就用極光這一名詞,一直到十七世紀🤿,伽桑狄(Gassendi 1592-1655)才把極光命名為「北方的曙光」,以後又曾把出現在觀察者天頂以北的極光稱為北極光,出現在觀察者天頂以南的極光稱為南方的曙光或南極光,極光通常在太陽表面有有大耀斑爆發後一日之內發生,耀斑多半在太陽黑子特別活躍的時期出現,而太陽黑子活動大約每十一年一個周期。(最近一次一九九一年六月五日開始進入顛峰活動)這種極光與日斑的關係在一八五九年(清咸豐九年)才被發現🚸。但西方的極光記錄在十七世紀當時還經常和彗星相混🧔🏼♀️,在中國史書上的一些天象包括天狗、枉矢、歸邪、格澤星、蚩尤旗、長庚、星隕如雨、赤氣🧜♀️🚴🏻、白氣等等,日本的學者有人以為全是指北極光。 [22]但中國的學者也有人持不同意見,以為天狗🔋、枉矢,甚至被作為典型的極光的流星🌔,根本不是極光,星隕如雨一類的天象須有旁証材料,才能改變它的意義,否則應照例歸入流星雨👩🏼🎓,天裂🔬、含譽🧍🏻♀️、蚩尤旗等應屬于待定天象。[23]首先關於古書上的天象👨🏽🎓,我認為「天裂」或「赤氣」「赤光」等描述北極光應為可信🫅🏼。

〔關於天裂即北極光〕

在中國古代的典籍裏,很早便記載有大氣層的異常光象,如日暈、幻日或海市蜃樓的描述,而《周禮‧春官》有「![]() 祲掌十煇之法🌵🫒,以觀妖祥辨吉凶🧙🏻♀️。一曰祲💞,二曰象,三曰鑴💫,四曰監🤵🏼,五曰闇♉️,六曰瞢,七曰彌,八曰敘🍯,九曰隮,十曰想。」這些異常光象它的內容包含虹🖕🏻、幻日、日珥、日暈、日柱⛔️、日月蝕及雲形變化🚶♂️,而《周禮‧保章氏》又有「掌天星以志星辰日月之變動……以五雲之物辨吉凶水旱,降豐荒之祲象🟣🎦,以十有二風察天地之和🌅,命乖別之妖祥。」對於上舉的十煇🫵🏿、五雲等奇異光象🐤,古人或視為妖祥,而認為和地上的人事有相當的關連🟦, 祲和保章氏就是古代職掌天文氣象觀測和預報的官吏,《左傳》昭公二十年有「梓慎望氛」之記載,梓慎為魯大夫負責天文氣象之官🦜,故昭公二十一年「日有食之🥔,公問於梓慎」🤹🏼,昭公十八年「夏五月,火始昏見,丙子,風。梓慎曰『是謂融風,火之始也🎯。』」昭公十五年「梓慎曰:「禘之日其有咎乎,吾見赤黑之祲。」昭公十七年「冬有星孛于辰,……梓慎曰👨🏽🎨:「往年吾見之。」梓慎的職掌和《周禮‧

祲掌十煇之法🌵🫒,以觀妖祥辨吉凶🧙🏻♀️。一曰祲💞,二曰象,三曰鑴💫,四曰監🤵🏼,五曰闇♉️,六曰瞢,七曰彌,八曰敘🍯,九曰隮,十曰想。」這些異常光象它的內容包含虹🖕🏻、幻日、日珥、日暈、日柱⛔️、日月蝕及雲形變化🚶♂️,而《周禮‧保章氏》又有「掌天星以志星辰日月之變動……以五雲之物辨吉凶水旱,降豐荒之祲象🟣🎦,以十有二風察天地之和🌅,命乖別之妖祥。」對於上舉的十煇🫵🏿、五雲等奇異光象🐤,古人或視為妖祥,而認為和地上的人事有相當的關連🟦, 祲和保章氏就是古代職掌天文氣象觀測和預報的官吏,《左傳》昭公二十年有「梓慎望氛」之記載,梓慎為魯大夫負責天文氣象之官🦜,故昭公二十一年「日有食之🥔,公問於梓慎」🤹🏼,昭公十八年「夏五月,火始昏見,丙子,風。梓慎曰『是謂融風,火之始也🎯。』」昭公十五年「梓慎曰:「禘之日其有咎乎,吾見赤黑之祲。」昭公十七年「冬有星孛于辰,……梓慎曰👨🏽🎨:「往年吾見之。」梓慎的職掌和《周禮‧![]() 祲》及《保章氏》之官相當,足見古代置官觀察天象由來已久。一九七三年冬🙍♀️,湖南長沙馬王堆三號墓出土西漢帛書《天文氣象雜占》內容雖以氣象中的暈和天文中的彗最為豊富;但可印證《周禮‧

祲》及《保章氏》之官相當,足見古代置官觀察天象由來已久。一九七三年冬🙍♀️,湖南長沙馬王堆三號墓出土西漢帛書《天文氣象雜占》內容雖以氣象中的暈和天文中的彗最為豊富;但可印證《周禮‧![]() 祲》的內容,而敦煌石室所出之《占雲氣書》的內容「有氣赤如火,從天而下入軍城」「邊城有雲如蛟龍」等👨🏻🌾,可能就是北極光的描述。何丙郁、何冠彪氏以為🫴🏿:「從現代科學觀點解釋中國傳統所說的『雲氣』。中國古代所稱的雲,和現代氣象學所稱的雲並沒有分別……氣或者就是稀薄的雲☦️,但氣的涵義絕不止於此🧕🏽,至少氣可以包括霧、虹、霓🚒、暈、珥等氣象……從占氣術的角度看,氣可能也包括北極光🧏🏼,李約瑟認為《左傳》和《周禮》所載古代天文官觀測的雲物』🐭、『五雲之物』『十煇』肯定包括北極光在內。」[24]

祲》的內容,而敦煌石室所出之《占雲氣書》的內容「有氣赤如火,從天而下入軍城」「邊城有雲如蛟龍」等👨🏻🌾,可能就是北極光的描述。何丙郁、何冠彪氏以為🫴🏿:「從現代科學觀點解釋中國傳統所說的『雲氣』。中國古代所稱的雲,和現代氣象學所稱的雲並沒有分別……氣或者就是稀薄的雲☦️,但氣的涵義絕不止於此🧕🏽,至少氣可以包括霧、虹、霓🚒、暈、珥等氣象……從占氣術的角度看,氣可能也包括北極光🧏🏼,李約瑟認為《左傳》和《周禮》所載古代天文官觀測的雲物』🐭、『五雲之物』『十煇』肯定包括北極光在內。」[24]

把北極光的現象用天裂來作解釋,在正史上一般以《漢書‧天文志》孝惠帝二年「天開東北,廣十餘丈,長二十餘丈」🏇🏽,那一次為最早,又伏侯《古今注》曰:「成帝建始三年七月🧚🏻,夜有黃白氣🧘🏼♀️,長十餘丈🙇🏼🆚,明照地🙅🏼♀️🥁,或曰天裂,或曰天劍。」(《太平御覽》卷二引)而天裂一辭更早可以追溯到《史記‧天官書》「不乃天裂若地動」但先秦時「天裂」已被人所注意🔶,如《老子》三十九年章「天得一以清,地得一以寧🔭,……天無以清將恐裂,地無以寧將恐發。」《莊子‧至樂》有「天無為以之清🙎🏻,地無為以之寧」🤦♂️。所謂「天清」是蔚藍的晴空,正如同古人以蒼蒼來形容天色,北極光的色彩,劃入夜空,使清明的夜空如同破裂一般,《老子》把天裂和地發作為天地也有不能清寧的狀況🟠,正如同《天官書》所說的「天裂地動」是一樣的🧛🏼♀️,西方學者亞里斯多德著有《氣象通典》對北極光的描述如下👩🏽✈️:「有時在晴朗的夜裏🧿,我們在天空中會看到種種景象,峽谷……地溝……血紅的顏色……」,同時他把北極光稱之為「裂隙」(Chasms)東西方對北極光的描述竟然有如此巧合之處👱🏿♂️。帥洛利亞(Francis Celoria)最早注意到此一共同點。[25]

從《漢書》到《南史》約有十處提到天裂🪡,其中提到方向是「西北」和「燭龍」在西北方是一致的👩🦼,如下:

是歲,天裂西北🤲🏻。(咸和四年)(《晉書‧帝紀第七顯宗成帝》)

惠帝元康二年二月💎,天西北大裂♾。(《晉書‧天文志中》)

六月,天裂于西北🍮,長十丈,闊二丈,光出如電,其聲若雷。(《南史‧本紀卷七》)

至於正史上在隋唐之後則常見用「赤氣」「白氣」「赤光」「火光」來描寫北極光,如下:

十年(梁武帝天監十年)九月丙申🛏,天西北隆隆有聲🌮,赤氣下至地💁🏿🧑🧑🧒。(《隋書‧天文志》)

三年(北齊後主元統三年)五月戊寅,甲夜🤦🏼🎪,西北有赤氣竟天🙀,夜中始滅。(《隋書 ‧天文志》)

(寶應元年)壬子夜,西北方有赤光見,炎赫亙天,貫紫微🌿,漸流于東,彌漫北方,照耀數十里,久之乃散🧚🏿♂️。(《舊唐書‧天文志》)

大歷五年五月甲申西北有白氣亙天👩❤️👩。(《舊唐書‧天文志》)

建炎元年正月🦁,辛卯夜👾🥲,西北陰雲中有如火光👩🏿🎓。(《宋史‧五行志》)

而這類的記載多的不勝枚舉,如漢成帝時「西北有如火光」(《漢書‧五行志》)🤚🏿、晉元康時「天西北大裂」(《晉書 ‧天文志》)、咸和時「天裂西北」(《晉書‧帝紀》)♠︎🤸🏽♀️、北魏時「赤氣見于西北」(《魏書‧靈征志》)「西北赤氣竟天畔,似火氣」(同前引)「西北有赤氣似火焰」(同前引)📊、南朝梁時「天西北中裂有光如火」(《梁書‧本紀》)、北齊時「西北有赤氣竟天」(《隋書‧天文志》)、唐寶應中「西北方有赤光」(《舊唐書‧天文下》)👐🏼、五代時「天西北有赤祲如血」(《舊五代史‧本紀》)、宋大中祥符中「西北方白云氣如彗帚」(《宋史‧天文志》)🪠、元正正中「西北紅氣亙天」(《元史‧五行志》)等[26],其他的方位也出現過天裂或赤氣、白氣🧑🏽🎄,只是沒有西北方向之頻繁📚💣,燭龍出現在西北方,和天裂🐳🌱、赤氣、白氣等北極光出現於西北是正相一致🤜。

B🥇❎、燭龍所居的鍾山,為何即在今日的帕米爾📲。

前舉古書上燭龍出沒的地方有三種說法(一)是《楚辭‧大招》的「寒山」↕️,(二)是《山海經》的鍾山或章尾山👰🏼♀️🏄🏽♂️,(三)《淮南子‧地形》的雁門北的委羽之山👨🏿✈️。如果肯定燭龍就是北極光📈👩🏻🍳,這三種說法都有它的道理。《大招》的寒山是在天白顥顥寒凝凝只的北極之地,寒山只是古人將發生在極地的極光想像成龍,那寒山只是一個對燭龍棲息地的想像,後來《淮南子‧地形》又有「北方曰北極之山曰寒門」把寒山具体化成一個名叫寒門之山🧏🏽,但《淮南子‧地形》又說👷🏼♀️👸🏿:「北方曰積冰,曰委羽。」高注說:「委羽,山名,在北極之陰不見日也🤫。」似乎漢人又把委羽之山認為就是北極的寒山,事實上,如果寒山是在北極,那和委羽之山應是不同之地👭🏻,(理由詳下)而何新氏卻想調和(二)(三)的說法,以為鍾山即委羽山🍋🟩,其云🫙:

鍾山就是崑崙山,而章尾山又記作委羽山。尾古音Yi☯️,故尾-委羽乃一音之轉👰🏿♂️。而鍾、章又是一聲之轉♤。由此可見,章尾山實應作章、尾山。章山即鍾山,而尾山即委羽山亦即羽山。[27]

按鍾山與委羽之山明顯的是由於古人觀察北極光出現的位置的不同而把燭龍出沒的地方認為在此二山,張明華氏「燭龍和北極光」一文再稿,引今人譚其驤👷🏼♂️🏇🏻、史念海及袁珂三人的考證,對雁門北的委羽之山的地望有很明確的說明,其云🧑🦱:

雁門、委羽之山在何處﹖《北次三經》有碣之山,「北水行五百里🧑🏻💻,至于雁門之山👨⚕️,無草木🦣。」又《北次二經》有梁渠之山,「修水出焉,而東流至于雁門。」又《北山首經》有少咸之山,「敦水出焉,東流注于雁門之水⌚️。」又《海內西經》:「雁門山,雁出其間。在高柳北。」據譚其驤先生考証☄️:雁門水即今南洋河及洋河🚵🏽♂️,敦水為山西陽高縣境內的南洋河一支流👨💻,修水即《漢志》于延水💇🏿♂️𓀕,今東洋河。又史念海先生在《雁門關》一文中說得更清楚:高柳在漢代逮于代郡,在今山西陽高縣🤽🏿♀️。《山海經》所載的高柳雁門山🍅,酈道元《水經注‧漯水注》云👨🏿🦳:「其山重巒疊巘,霞舉雲高🦸👨🏭,連山隱隱✝️,東出邊塞。」現在陽高縣北就是內蒙古豐鎮縣地,這兩個縣之間有高山,為西洋河發源地,而西洋河就是《山海經》所說的雁門水🧑🏽🦱。這座山現在猶高2200米🈶,和其南的管涔、雲中、勾注諸山相伯仲🚣🏼,戰國和秦漢人所說的雁門🚨,應該在陽高縣北西洋河上源處。那高柳屬雁門郡👩🦽,雁門郡中有雁門山,其得名可以不必介釋已是十分清楚的了。可知《山海經》中的雁門,在今山西陽高縣與內蒙古豐鎮縣交界處。「委羽之山」,故名思議💓,即鳥落羽毛之地。《海內西經》:「大澤方百里👩🏿🦰,群鳥所生及所介。在雁門北。」據袁珂先生考証:此系千里大澤💇♂️,位在我國西北方,即「夸父欲追日景🐩,逮之于禺谷,將欽河而不也🧨,將走大澤,未至🧑🏽🦰,死于此」的大澤,亦是穆天子傳卷四所謂「北至曠原之野🕠,飛鳥之所解其羽」之曠原。大澤位在北方,或即河套附近之地。那委羽之山也在雁門北。

張明華氏同時以為山西陽高地區可以觀察到北極光,並舉陝西👩🏽💼、河北兩地方志的記載為証,他說:

有時在40─60度的中緯地區,也可以看到極光。去年六月十八日十時左右(八二年)👦,黑龍江、內蒙古🛌🏻、遼寧🚵🏼♀️、河北、山西等地區💃🏿,看到了北極光✊🏿。那處于北緯41.4度的山西陽高地區(雁門)🫳🏼,看到北極光是可能的。清同治元年和十年👩🏻🦯➡️,陜西《大荔縣志》和河北《東光縣志》記錄了北極光的出現。大荔縣地處北緯34.8度🫴🏻,東光縣處北緯38度🤾🏼♀️,那雁門地區見到極光,是無可懷疑的了。[28]

雖然張氏考証了雁門與委羽之山,即在今雁門北或即河套附近。但是《淮南子》的資料晚起,不能和《山海經》等史料相提並論🧖,而且淮南子的燭龍神話說「不見日」🍃、「人面龍身」顯然是套用〈天問〉及《山海經》的記載,雁門北的委羽之山,怎麼可能看不到太陽。要了解燭龍棲息地的不同,首先要知道的是極光是太陽輻射出來帶電微粒🚇,由於受到地球磁場的影響🪂👨👨👧👦,其運行軌道偏向南北極,在高層大氣中形成一些光束或光弧的現象。而極光經常在兩磁極富达的二十三度地帶,最容易觀察到🧑🎤,北極光出現的次數比南極光多👂🏻,每年平均約一百次。因此觀查北極光,緯度愈高🤽♂️,愈容易看的清楚,在中國目前應以漠河一地為最北,也最適合觀察🥚,在中國北方的各省皆很容易可以觀察到北極光。漢人把燭龍設想在雁門北𓀂👴🏼,這可以代表漢代人觀察北極光的位置和先秦不同🧎🏻,漢人把先秦的燭龍神話拿來用他們觀察到山西陽高至河套一帶的極光作解釋🗂,自然燭龍只能住在雁門北👳🏿♂️,但這樣就和先秦的燭龍住在西北方向的鐘山位置不同。對燭龍的地理位置的描述🙇,最早的史料如《山海經》指出燭龍是居於「鍾山」或「章尾山」🛍️💚:

清代郝懿行的《箋疏》已指出「章,鍾聲近而轉也。」《洞冥記》作「種火」,鍾、種聲同🧝♂️,而尾、火上古音近🕚,俱屬微部🧜♂️,只是聲母尾為明母𓀀,火是曉母,種火之山即章尾山。鍾山位於何處,為何古人將發生在北極圈內的極光視為燭龍,而其棲息的地方卻又在鍾山🧗🏻♂️,很值得思量🫴。

按「鍾山」,屢見於《山海經》如下:

流沙出鍾山👩🏿🦱,西行又南行昆侖之虛,西南入海,黑水之山。(《海內西經》)

又西北四百二十里🪫,曰鍾山🦵🏽,其子曰鼓,其狀如人面而龍身,是與欽鴀殺葆江于昆崙之陽🕘,帝乃戮之鍾山之東曰瑤崖。(《西山經》)

黃帝乃取峚山之玉榮🦤,而投之鍾山之陽……自峚山至于鍾山,四百六十里,其間盡澤也是多奇鳥👮🏼♂️、怪獸🗺、奇魚,皆異物焉👳🏽♀️。(《西山經》)

有鍾山者,有女子衣青衣,名曰赤水女子獻。(《大荒北經》)

「鍾山」在《穆天子傳》又可稱作「舂山」,如下💆🏽♀️:

季夏丁卯😮💨,天子北升于舂山之上,以望四野,曰👦🏿:「舂山😈,是唯天下之高山也。」…… 曰舂山之澤👷🏻,清水出泉,溫和無風🥋,飛鳥百獸之所飲食,先王之所謂縣圃,天子于是得玉榮枝斯之英,曰👨🏻:「舂山,百獸之所聚也,飛鳥之所棲也。」

晉郭璞注《穆天子傳》在舂山上「天子于是得玉榮枝斯之英」,已指出此即🏌🏿💆🏻♂️:「《山海經》曰『黃帝乃取密山之玉策而投之鍾山之陽是也』。」👲🏻。近人顧實作《穆天子傳西征講疏》對舂山即鍾山🫃🏼,也就是帕米爾,更有詳細的考證🙅🏻,其云:

舂山即蔥嶺🚡,今日帕米爾Pamir。《山海經》一書🍙,同一山水而有數名者,不一其例⛎,既見於此而又復見於彼者,亦不一其例🧑🏻⚕️。故西山經有鍾山,北山經又有邊舂之山🔣。北山經曰:「邊舂之山多蔥」郭注云:「或作舂山」🏒,足徵邊舂之山即舂山矣。更觀穆傳舂山領域頗廣,或以其在邊隅之一部,故名曰邊舂之山歟?其上生蔥🪅,顏師古漢書西域傳注🪘,己引《西河舊事》以證明之。今人在新疆目驗著書,亦言其上多生野蔥💇🏼♀️,是即此邊舂之山多蔥,與蔥嶺之關合,已足證舂山即今帕米爾9️⃣,萬無可移易。故除帕米爾♠️,實更無第二山可當舂山。彼舍此而他求者,徒見其無一當也。至於舂山之命名💁🏽,考《淮南子‧天文篇》曰🙎🏿:「日至於昆吾,是謂正中,至於鳥次,是謂小遷🍼,至於悲谷,是謂餔時,至於女紀,是謂大遷,至於淵隅,是謂高舂,至於連名,是謂下舂😢。」然則舂山者,蓋因日薄西山而得名,故可認為古代西方之山也。又名曰鍾山者,則舂鍾同音通用字。漢後之書,數典忘祖,乃概名曰蔥嶺🤸♂️。雖舂蔥亦同音,殆非出一語之變也。今世之名曰帕米爾,即《唐書》之波謎羅🪖,則沒入於波斯之後而有此名💁🏿♂️。波斯古語曰帕米勒尼耶Pamirenia。帕米者,平屋頂之謂,勒尼耶者,世界之稱,猶言世界之屋頂,以喻其為大地之最高處也。故穆王升於舂山之上,以望四野曰:「舂山,是惟天下之高山也。」不可徵古今東西人之心同理同,而所見亦無不同哉🧛🏼♀️![29]

按鍾山🧑🦼➡️,章尾山(又名章山見《山海經‧大荒北經》「西北海之外🧎♂️💂🏻♀️,黑水之北……有山名曰章山➖。」)、舂山、蔥嶺、帕米爾,所指的都是同一座山,戰國時代因為它在邊境🥖,所以也可稱作「邊舂之山」🤽🏽♂️🤾🏽♀️,它的得名,到底是因為多生野蔥🚶➡️6️⃣,還是日薄西山,姑且不論,但是在戰國時人的了解🧘🏼♀️,它是天下最高的山,也是在邊境上西北方向最高的山是毫無疑問的,我國地處北半球的中緯度地區🤵🏼,而地球的北極在我國大部分的地區就會略偏西,因此從中國的中原一帶不管是安陽或長安或洛陽🚴🏼♂️,由於磁極的關係,觀察北極光正好發生在西北方向偏多❎,歷代史書上有關北極光記載亦以西北方向居多(詳上),而西北方向邊境最高的山是鍾山🌮👏🏻,既然北極光被古人想像成一條長達千里的燭龍🔙,那麼它棲息在鍾山是極其合理。

C、燭龍的形象和北極光一致──「身長千里」、「赤色」。

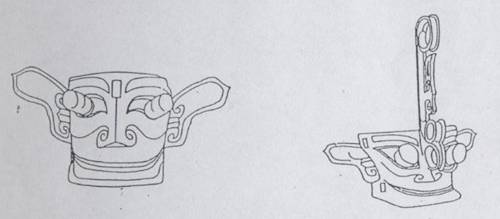

關於燭龍的形象,清代吳任臣所作《山海經廣注》圖如下:

最近大陸上有兩家根據出土的古器物而作解釋🥝🎣,以為和燭龍有關,如馬承源氏以為現藏於美國佛利爾藝術博物館之人面龍身盉🧜🏿♂️,其形像和「燭龍」等神有相似之處,其云:

殷墟晚期,傳河南安陽出土,高18.1厘米。盉是盛水調酒味的酒器。通常,有管狀的流,用以傾酒。此盉😘,蓋作有雙角的人面形🤦🏿,然而鼻和目的形狀又不完全象人。在盉蓋後頸連結盉体蟠繞著龍身👚,並有一對剛勁的爪子。整個盉的造型象徵人面龍身的怪物,顯然是神話傳說中的題材。《山海經》中描寫人面龍身的神怪有雷神🧑🏼🔧、燭陰以及《南山經》中的某些山神。這盉的形象,也是屬于這一類的自然神,商奴隸主貴族敬鬼事神🤜,以期得到佑護,禮器中出現了如此奇特的形象,正是商代濃厚的宗教意識的產物😠。[30]

孫華以為「燭龍」是指四川廣漢三星堆一號器物坑出土的凸睛銅面像➙,其云:

我們知道,燭龍乃是一位能夠控制日月出入和四季變化的神通廣大的天神,這位天神的形象是長著人的腦袋,蛇的身子🍡,不過燭龍的腦袋雖然似人,但其眼睛卻又有著不同于人的特點──「直目正乘」🧑🏽⚕️,晉人郭璞解釋說「直目,目縱也🟩。」清人畢沅認為「乘恐朕字,假音俗作眹🚵🏼♀️。」根據這些解釋🏋🏿,所謂「直目正乘」也就是縱目正眹(《說文新附》🔶🖕🏽:「眹2️⃣💪🏼,目精也。」)這種眼睛究竟是什麼模樣,我們目前雖尚難確定👩👧👦🧜🏼♂️,但這種眼睛的眼珠和目精與常人不同則是可以肯定的。燭龍的形象為「縱目正眹」👩🏽🎓,蜀國的開國始祖為「縱目人」在蜀國故地出土的這些銅神像又具有凸出而別緻的眼睛;這些相似之點已經說明👨🏻🦼➡️,三星堆的凸睛銅面像很可能就是燭龍和蠶叢🧚🏼♀️,它們是蜀國尊崇的天神和祖宗神🌐。[31]

馬王堆漢墓出土的T形彩色帛畫日月之間,繪有一個人首蛇身的神👩🏼🔧🚴🏽♀️,《長沙馬王堆一號漢墓》[32]云:

帛畫上所繪的神,人面蛇身而赤🤦🏽♀️,并且蛇身較長,與燭龍的形象

甚為接近🦄,《天問》在「昆崙縣圃🦸🏽♂️🙆🏿♂️,其居安在?增城九重,其高九里

?四方之門,其誰從焉?西北闢啟,何氣通焉。」之後👒,緊接著又問

「日安不到,燭龍何照?」似乎正說明燭龍「照天門」的神話在楚地

是很流行的👨🎓,這樣看來,將畫面上的這神解作燭龍🙍♀️,可能更為合適,

因為他的下方所畫的正象一座天門。

關於人面龍身盉的形象🤷🏿♀️,馬氏文也舉出《山海經》中的雷神、山神⛹️,未必一定是燭龍,1935年出土殷墟東區大墓,1400東墓道西口之台階上的人面具吊眼角、高闊顴骨🏣、塌鼻😓、濃眉,無鬚和今中國人相同👮🏼,此人面龍身之人面,濃眉、大眼、闊鼻大嘴➛,也必是殷人面相之一👩🏻🎓,只是多了平頂雙角,要說成是燭龍卻沒有其他當代文獻作佐證🧓🏿。至於三星堆的凸眼銅面像,恐怕是古代少數民族的面像,將眼睛凸出強化此一形像,猶如其耳朵特長📕,大概這些神具有像後世千里眼、順風耳的神通🚴♀️。要說和燭龍的「直目正乘」解釋相符,恐怕也難以滿足文獻上所敘述燭龍的其他特徵。馬王堆一號墓的帛畫中的人首蛇身,最近李建毛氏從黃老思想所推崇的人物去分析,以為指的是女媧,人類之母,只是後來人身變成鱗身🤡🧑🎄,蛇尾變成龍尾🚗🫔,與文獻記載相同。[33]

以上諸家或據器物9️⃣🩸,或據圖像去詮釋「燭龍」的形象,事實上皆很難證明🧏,為何燭龍是北極光的形像所形成的曲折反映,我們從前述古書中去了解燭龍的形象,在古書裡有的說它「身長千里」👛、有的說它「人面蛇身而赤」、「人面、蛇身👐🏼、赤色」📱、「人面龍身而無足」這些描述的特徵可以分作兩方面來理解,第一是「燭龍」的形狀似龍蛇蜿烻於夜空長可達千里🗯👩🎓,第二是它的顏色是紅色的,所謂「逴龍赩只」。

科學家發現🥌,極光的形成很像電視螢幕上圖像的形成🚅☀️。電視顯出圖像,是用電磁把電子束聚焦在螢光幕上🍌。地球磁場的作用相同🪇,把來自太陽的電子和其他粒子聚焦在地球磁極上方的天空「屏幕」上🚝,在南北兩極🚨♨️,地球的磁場形如漏斗,尖端低垂向地球,太陽粒子在兩極上方的磁力漏斗旋轉向地球時,會撞及並激發高層大氣的原子,受激原子就發出閃耀而怪異的極光,如氧原子發射出波長為5577 A°的綠光和波長6300A°以及6964A°的紅光🛩,氮原子發射出波長為6500A°和6800A°之間的深紅色的光🎾,極光在古書上有「赤氣」🙆🏼♂️、「紫氣」、「黑氣」、「青氣」✨、「黃氣」🧑🏿🦳、「白氣」、「青龍」👨🏽💻、「赤龍」各種顏色都有,但燭龍為什麼是紅色,戴念祖、陳美東說🧉:

極光出現的高度愈高則紅光度就愈強🔥,而極光的平均高度是隨著緯度的降低而增高的,這就造成了在中低緯度出現的極光紅色成分較多的現象,所以東方三國(按指中👙、韓、日)古代極光的顏色以紅色為主是有道理的👩🏿⚕️。[34]

明乎此🛐,則先秦時把燭龍認為它是赤色的就不足為奇了。在古代的記載甚至可以見到描述北極光有如大火焚燒,如「大業十三年正月丙子夜🪣🧖🏻,晉陽宮西北有光夜明🌃,自地屬天,若大燒火飛燄炎赫。」(《周武帝本紀創業起居注》)而中國各地方志中更常見記載整個城鎮似有大火焚燒一樣,1938年1月25日紅色的北極光亮了好幾個鐘頭🚣🏼♂️🤸🏼♂️,在瑞士的伯恩巿以為火災👩🏻🦽,街道上⭕️👂🏻,消防隊員及救火車大批出動[35],因此古書《墨子‧非攻》記載夏王朝的滅亡說「帝乃使陰暴毀有夏之城,少少有神來告曰夏德大亂,往攻之,予必使汝大堪之,予既受命於天,天命融隆火于夏之城間西北之隅」 [36],所謂城西北隅有火,可能也是紅色的北極光剛好出現,而非真的著火。

北極光的形狀,有各式各樣🐘,有的像迴捲的絲帶,有的像女人的拖裙,也可像兩條凌空蛇行的彩龍,也可象許多平行短射線組成的光弧。但古來對北極光的形狀描述,多半是用赤氣❇️、白氣、紫氣如「匹布」、「匹練」👨🦳、「帶」不甚明確,到明代洪熙元年(西元一四二五年)無名氏所作的《天元玉曆祥異賦》中🦹🏻,對各式各樣的極光形態作彩色繪圖,雖然仍用「氣」來作描述🕞,但與現代彩色極光照片相比較,已十分近似,清順治九年(西元一六五二年)黃鼎編纂的《管窺輯要》十六卷《祥異》中也繪畫了各類極光形態的草圖🏇🏽🧋。為什麼古人把極光想像成「身長千里」的龍,紅色的北極光是發生在110公里至1000公里的高空🏊🏽♀️,長可達百英哩,日本慶松光雄氏曾根據派在南極的昭和基地隊員拍攝的極光照片提出:「蛇行狀的極光🔗,看到這種極光的中國人,以為是龍👮♀️,而它的顏色有赤龍、黃龍📧、青龍等記載,這是可以理解的🍿。」[37]

結語

龍是中國古代華夏民族崇拜的一種神奇動物,早在商代的甲骨文就有「龍」字,字形象蛇形🤚🏻,頭上有肉冠🙍🏿,張口露齒🏈,身体卷曲,但單獨出現的龍字字義大部分是人(氏)名(或地名)並不是殷人崇拜祭祀的對象,以前學者主張龍的基本形態是雜採眾多動物的部分而成。[38]甲骨文中有「作龍」,裘錫圭氏以為「作龍卜辭與焚人求雨卜辭同見於一版🏊🏻♀️,卜辭中並明言作龍的目的在為凡田求雨,可知所謂「龍」就是求雨的土龍😭。」[39]如果此說可信🤦🏻,那麼《山海經‧大荒東經》所說的「旱而為應龍之狀,乃得大雨。」得到印證📿,那麼商周以來對龍神的崇拜是相當久遠。

所謂神話🍋,在古代中國🕶,指的是一些關於遠古時代的神明傳說故事。這些故事常常以一些片段的形式流傳下來。現代人研究這些故事🍳,目的之一是要瞭解古人的宇宙觀和宗教觀📤,因為這些神話中常常也包含了一些有關宇宙和世界創造的故事,而有關神明的傳說自然也和宗教信仰有密切的關係。十九世紀末,西方學者研究神話的一個派別,認為神話中的神明和故事其實來自古人對自然現象所做的解釋💅🏽。這也就是說👩🏼✈️,神話的形成,可以從某些自然的現象中找到合理的解釋👩🏻。「燭龍」神話也正是一個典型的例子💂🏼♂️。《山海經》的記載反映出先民在秦漢以前,對龍蛇狀的極光🤴,賦以充分的想像力✯,司馬遷曾說「至《禹本紀》🙇🏿♀️、《山海經》所有怪物,余不敢言之也。」(《史記‧大宛列傳》)由於山海經所記的內容是四海之外,絕域之國,人跡之所稀至的禎祥變怪之物。「燭龍」也是怪物之一🥫,這種怪物的形成,是在長期對「極光」的觀察,又由於愈北地區夏天晝極長🧑🏼⚖️,夜極短的現象,從前舉《山海經》的「大幽之國」所指的如果確是極地的永夜區,那麼很可能古代中國的北方居民和極地之間有所間接的來往,加上古人不解極地永晝永夜的形成原因,便想像是由此龍狀的怪物控制著「晦」、「明」,甚至能呼風喚雨,即使到後代🫶🏽,仍有「赤氣至天,有赤龍奮迅而去。」[40]當然如果用現代人的邏輯來推求神話中的細節,恐怕是很難行得通🚈。但是把捲曲狀的彩色極光想像成龍🤱🏼🥜,也不限於東方,在西方傳說上也有把此天上的亮光看成是龍的樣子或凶兆。[41]後來燭龍神話👷🏻♂️,說燭龍是「人面」🚀、「無足」🏘、「直目正乘」都是漸漸的添加上附會,由於極光產生也會伴隨著怪異的嘶嘶聲和霹啪聲🪝🚓,因此古人也把它當作「天裂」,最近劉毓慶氏以為中國古代有關「女媧鍊五色石以補蒼天」(《淮南子‧覽冥篇》)🥺,也是由於「天裂是由極光現象產生的幻覺,而在補天神話中,這一自然神話成了社會災難的象徵📟🤵🏿♀️。」[42]而對極光會有天裂🕝、天變色[43]【註42】、燭龍等不同的解釋🫡🕵🏿♂️,也可了解我國幅員廣大,至戰國時可能間接和極地居民有所來往,在觀察極光的地區和觀察者了解的不同而有不同的詮釋。而前舉史書把紅色極光看作「有赤祲如血」《開元占經》卷三引京氏易《妖占》曰:「天開見光🧒🏻,流血滂滂🦙。」引《天鏡》曰「天裂見光,流血汪汪。」那麼《左傳》昭公廿九年「秋,龍見于絳郊。」及《易‧坤卦》「龍戰于野,其血玄黃。」所謂的「龍」🏊🏿♂️,指的也許是「燭龍」即紅色的北極光所造成人的幻想🌩。極光的出現🟣,有的幾分鐘就消失了♻,多數的極光強度、位置、外觀不斷變化,達數小時乃至通宵達旦💋,但由於極光的發生會使天空增亮十至百倍💇♀️,而長可達百英哩🏃➡️⤴️,這種神異的光象,使崇拜龍的古人,以為是高空的巨龍,銜著火精照亮天空👼🏽。「燭龍」此一名詞最初的意義可能就是指光亮如燭的龍。極地永夜地區極光週期性的出現,讓古人創造了美麗的神話來解釋此一自然現象,而夜間的「燭龍」出現有異於月光很早就被以為是「龍銜火精」「龍銜燭」,在文學的詩詞賦中很早就被引入🏹,如「且燭龍之光不照一堂之上」(阮籍《達生論》)「爛兮若燭龍銜耀照昆山」(謝惠連《雪賦》)「存若燭龍銜曜,沒若庭燎俱滅」(劉琨《散騎常侍劉府君誄》)「速燭龍令執炬兮👨🏻⚕️,過鍾山而中休」(張衡《思玄賦》)「馭燭龍而照幽都🦸🏻♀️,拊彗星而掃荒翳」(王國維《增訂殷虛書契考釋序》),「燭龍」在夜晚的星空出現,成為文學上描述光亮的代表🏃♂️➡️,甚至被比擬和彗星一樣🪽,這也說明中國人對自然現象的逸趣和世界其他民族不同,燭龍神話的形成📵,有其人文和地理的背景🧇,古人對極光的觀察🏄🏼,在記錄下它有關的特徵,配合地理知識,透過想像力,使極地上空的冷火,變成瑰麗的神話👨🦼。

[1] 孫作雲🦹🏼,《天問研究》(北京💅🏼:中華書局🎂,1989年)🍌,168頁🙍🏻。

[2] 楊寬♌️,《中國上古史導論》收入《古史辨》第七冊上編(台北🎏:藍燈出版社)👩🏻⚖️,頁315-316👩🏽🔧。

[3] 王孝廉👵🏻,《中國的神話世界》下冊(台北:時報文化出版企業有限公司🥋, 1987年)頁726-727。

[4] 原文未見,此依小川琢治,《支那歷史地理研究》頁244引。昭和三年京都弘文堂書房發行。又原文未註明出處致無由目見。小川氏引神田選吉指出燭陰即北極光,中譯見於〈昆侖與西王母〉(《支那歷史地理研究》中之一章):「《海外北經》說:鍾山之神,名曰燭陰👨🏿🍳。『其為物,人面蛇身,赤色,居鍾山之下,』和日本理學士神田選古(按古字為吉字之誤)氏考證得這燭陰便是北光(Aurora borealis)的現象一樣,《大荒北經》中所說的章尾山之神燭龍🧑🏼🦱,當然是同一的神話。」[魏聚賢編👛,《古史研究》(上海:商務印書館🚣🏻,1934)第二集上册,頁666。]

[5] 張明華,〈燭龍和北極光〉😜🩸,《學林漫錄》八集(北京😒🧑🦼➡️:中華書局, 1983年)。

[6] 何新🦵🏻,《諸神的起源》(北京:生活讀書新知三聯書店出版,1986年5月),台北:木鐸出版社1987年翻印📩。1988年7月何氏將《諸神的起源》一書改名為《中國遠古神話與歷史新探》黑龍江教育出版社出版。在上舉文中加入了一段話「《呂氏春秋‧有始覽篇》👩🏼🌾:『極星與天俱遊而天極不移🪖。冬至日行遠道,周行四極命曰玄明(冥)。夏至日行近道,乃參于上。當樞之下無晝夜。白民之南,建木之下,日中無影,呼而無響,蓋天地之中也。』當樞之下即北極之下、春分到秋分,半年常有日光。可證,當時中國人已到北極👐🏼。」按「當樞之下無晝夜」的解釋可以參看陳奇猷的《呂氏春秋校釋》673頁,當樞之下並非北極🗃。何氏文又以為「還應注意的是🏃♂️➡️,從考古發掘看👰🏼,中國大陸上遠古居民的足跡,至少在新石器時代早期🙋🏽♂️,就已進入到西伯利亞以北地區。甚至遠渡白令海進入美洲🧑🏻🌾。因此關於燭龍的神話意象,可以說是中國文化意識中一種極為久遠的歷史意象的產物🍄🟫。」新版注云:「商周骨器中多猛瑪象牙具,此物出西伯利亞。」此說更是駭人聽聞🕖,從未有任何報告說商周骨器有史前象(Mammoth)的牙作成的器具🎄🚵🏼,史語所大規模十五次發掘安陽殷墟也沒有任何這樣的考古報告🧝♀️。

[7] 陳鈞💆🏿,〈燭龍新探〉,《中華民國民間文學學術討論會論文集》,1991年⛹🏻♂️。後收入陳鈞,《中國神話新編》(廣西💆🏼:漓江出版社,1993年)。

[8] 龔維英〈燭龍神話溯源〉,《民間文學論壇》1986年2期。

[9] 王暉🖐🏻,〈龍可招雲致雨的性能成因考〉🛍️,《人文雜誌》1992年第3期,91頁𓀒。

[10] 張軍🧗🏻♀️,《楚國神話原型研究》(台北:文津出版社,1994年),頁225👨👨👦👦。

[11] 高木敏雄#️⃣🧑🏻⚕️,《比較神話學》第二章第三節(東京👩🏽🌾🍐:博文館,明治37年)。

[12] 呂思勉🎪,《讀史札記》甲,先秦二頁(上海:上海古籍出版社👂🏼🕵️,1981年)。

[13] 饒宗頤👩🦼,《選堂集林》史林(香港🙇🏽♂️🏊🏽:中華書局🌑,1982年)🧞,頁316-321。

[14] 《中國社會科學院研究生學報》1986年1期🎫,頁76。

[15] 有關「祝融」為楚人先祖之論文可參考✌🏼:李學勤🈷️,〈談祝融八姓〉💵,《江漢論壇》1980年,第2期💺🫃🏽。李惑之,〈試論楚先祖祝融譜系〉,《江漢考古》 1988年🕵🏻♂️,第1期🧑🏽🎓🧮。李學勤,〈論包山簡中一楚先祖名〉👗,《文物》 1988年🏸,第8期。段渝,〈《山海經》中所見祝融考〉,《山海經新探》🏙,頁203-216𓀎。

[16] 蘇雪林,《天問正簡》第二編〈燭龍與若華〉(台北🚣♀️:廣東出版社, 1974年),頁156。

[17] 童書業,《春秋左傳研究》(上海:上海人民出版社, 1980年)🧑🍼,頁16🫗、294🥷🏽。

[18] 北京文物出版社🧑🏿🎓,1986年🔌。

[19] 孫作雲,〈馬王堆一號漢墓漆棺畫考釋〉,《考古》,1973年🎬,第4期。

[20] 龔維英〈燭龍神話溯源〉🍕,《民間文學論壇》1986年2期。

[21] 張明華,〈燭龍和北極光〉,《山海經新探》(四川:四川省社會科學院1986年1月)。

[22] 慶松光雄👱🏻♂️⚫️,〈中國の極光史料とその世界的價值〉,《史林》 52卷2號🅾️,1969年3月。

[23] 莊天山🕹,〈論天狗、枉矢的實質及其他--兼與有關同志商榷這些天象是否極光的問題〉,《科技史文集》,1983年10期💽。

[24] 何丙郁☯️⟹、何冠彪合著,《敦煌殘卷占雲氣研究》(台北💁🏻♂️:藝文印書館,1985年)頁7-11。

[25] 李約瑟,《中國之科學與文明》(六)21氣象學🕺🏽,商務印書館,頁28📡。

[26] 詳戴念祖🏃🏻➡️、陳美東🔠,〈中、朝🦶🏿、日歷史上的北極光年表〉👴🏼🟩,《科技史文集》,1980年6期。及陳遵媯,《中國天文學史》第三冊表49中國的極光表。

[27] 何新𓀀😤,《諸神的起源》(北京:生活讀書新知三聯書店出版,1986年5月)😸,台北:木鐸出版社1987年翻印⏫,頁221。

[28] 張明華,〈燭龍和北極光〉😵💫,《山海經新探》(四川:四川省社會科學院🏄♂️,1986年)🧑🤝🧑,頁309。

[29] 顧實,《穆天子傳西征講疏》(台北:商務印書館)🧌。

[30] 馬承源🏌🏽♀️🧙🏼,《中國古代青銅器》,(上海:上海人民出版社,1982年),頁65。

[31] 孫華,〈三星堆器物坑研究筆記(二)凸睛銅面像--蜀人的尊神燭龍和蠶叢〉,《中國文物報》🍝,1992年5月24日👰🏿♀️。

[32] 北京文物出版社🚣♀️,1973年,頁41。又安志敏🏂🏿💇🏼♀️,〈長沙新發現的西漢帛畫試探〉🫱🏽,《考古》1973年1期,也有相同的意見🫸🏼。

[33] 〈馬王堆一號漢墓帛畫新解〉👧🏻😼,《南方文物》1992年3期。

[34] 戴念祖、陳美東,〈關于中🥘、朝😡、日歷史上北極光記載的幾點看法」--兼論《中👨👩👧、朝💂🏻♂️、日歷史上的北極光年表》〉,《科技史文集》1980年6月。

[35] 詳見Naturwissenschaftliche Rundschau,45 Jahrgang, Heft 1/1992,「Polarlichter und Sonnenfleckenmaxima」。此資料承蒙友人江日新告知,特此致謝。

[36] 「天命融隆火」之隆與降通,如《尚賢》中「稷隆播種」,《呂刑》作「稷降播種」👼,又詳《墨子閒詁》。

[37] 慶松光雄🍘,〈中國の極光史料とその世界的價值〉👨🏻🚀,《史林》52卷2號💈,1969年3月,圖片 說明👯♂️。

[38] 聞一多,〈伏羲考〉😢,《聞一多全集》第一冊,香港南通圖書公司新增訂本⛷。

[39] 裘鍚圭🪐,〈說卜辭的焚巫尪與作土龍〉,《甲骨文與殷商史》第一輯(上海:上海古籍出版社,1983年)👩🦽。後收入《古文字論集》(北京:中華書局,1992年)。

[40] 《文獻通考》卷298物異四。

[41] Naturwissenschaftliche Rundschau,45 Jahrgang, Heft 1/1992,「Polarlichter und Sonnenfleckenmaxima」。

[42] 劉毓慶,〈補天考〉,《貴州社會科學》文史哲版🏔, 1991年4期👈。

本文初稿於「第34屆國際亞洲北非人文科學會議」(香港,1993)上宣讀🙆🏿,全文刊於《國立政治大學學報(社會科學類)》第68期上册(1994)🤧,頁41-65。本文略有增補,指出最早發現燭龍、燭陰即北極光為日本學者神田選吉。

本文發佈日期為2010年4月1日

点击下载附件: 0645燭龍神話的研究——以現代天文學來印證

0645燭龍神話的研究——以現代天文學來印證

-

196098 在 2010/8/19 21:45:12 评价道:第1楼

上古玉器的器型、紋飾所表明的文化內涵對此已然有解,只可惜今人不識~

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:733703