內蒙古卓資縣城卜子古城遺址出土陶文考

董珊

北京大學考古文博學院

1992~1994年,內蒙古自治區文物考古研究所對110國道穿越過的卓資縣城卜子古城遺址進行調查勘測,1995年4~7月,又對該遺址進行了搶救性發掘。有關情況,已經由內蒙古自治區文物考古研究所、烏蘭察布博物館共同撰寫《卓資縣城卜子古城遺址調查發掘簡報》,刊登在2004年8月科學出版社出版的《內蒙古文物考古文集(第三輯)》(配合國家基本建設專集,陳永志主編)中。

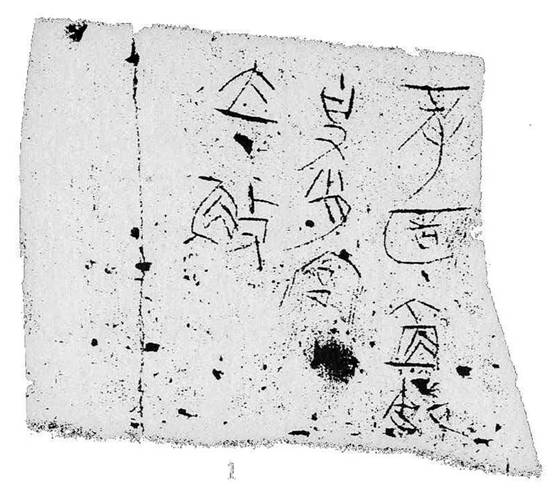

簡報中發表了一件陶文拓本(見本文附圖)🧑🦰,并介紹說🐠:“刻劃於匣缽之上,器壁上書寫有九個古文字🤾🏿,可識字體自右向下 6~8字為‘肖’、‘宮’、‘立’字(圖一四,1)” [1]。在簡報“結語”中又認出“史”字,並且認為此陶文“皆為古文篆體,為秦統一文字之前趙國的文字形體”,從而將陶文與古城的年代都定在趙武靈王胡服騎射至秦統一天下之間(前300-前221年)。

簡報中所謂的“匣缽”,是一種直壁平底的圓形陶容器。同類器物🧑🏿💼,在托克托縣黑水泉遺址中也出土過多件。[2]據我們所知,這類器物乃是陶量。城卜子發現的這片刻字陶片🛍,也是這種陶量的殘壁。

根据比例尺推測,陶片大小約 12×10cm🪲。從殘片文字行款看,其右側並無文字。現存陶文三行九字,可釋寫如下💆🏼:

![]() (半)

(半)![]() (斛)亮(量)🕵🏽♀️,卸(御)

(斛)亮(量)🕵🏽♀️,卸(御)

史肖(趙)宮(?)

立![]() (校)。

(校)。

“![]() ”字右側的筆劃不太清晰,但據其左側偏旁的寫法可以推定為 “

”字右側的筆劃不太清晰,但據其左側偏旁的寫法可以推定為 “![]() ”字,從其它古文字資料來看🌎,“

”字,從其它古文字資料來看🌎,“![]() ”應讀為“半”⬇️。 [3]

”應讀為“半”⬇️。 [3]

“![]() ”下一字从“匸”、“告”聲,可讀為“斛”🫴🏽。上古音告、斛二字聲母皆匣母,韻為覺、屋✋,讀音比較接近🗾。

”下一字从“匸”、“告”聲,可讀為“斛”🫴🏽。上古音告、斛二字聲母皆匣母,韻為覺、屋✋,讀音比較接近🗾。

再下之字,从“亮”🫱🏿、从“立 ”,“亮”與“立”有公用筆劃🧑🦼➡️。“亮”字寫法請參看《古璽彙編》1692~1698號私璽 [4]。我們知道,戰國時代三晉文字的“土”旁與“立”旁常常相混,所以該字也可以看作是从“土”🕦、“亮”聲的字🍞。

“亮”當讀為“量”,“亮” 與“量”雙聲疊韻。《禮記·月令·孟春》:“則同度量”,鄭玄注:“量👨🏻🎨,斗斛曰量”🤰🏽,《釋文》👼:“度量😊,上音杜,下音亮”✥。

据上述🙇,“![]()

![]() 亮”即半斛量。一斛十斗,半斛即五斗。這應是一件比較大的量器🤷🏻♀️。該陶片較平,弧度較小,也説明原器較大。

亮”即半斛量。一斛十斗,半斛即五斗。這應是一件比較大的量器🤷🏻♀️。該陶片較平,弧度較小,也説明原器較大。

“卸”字右半為从“卩”、从 “又”的那類寫法。[5]“卸史”讀為“御史”。該御史姓氏為“肖(趙)”,“肖”字之下的那個字,一般釋為“宮”,但李家浩先生曾改釋為“序”,趙平安先生近又改釋成“宛”🥷🏻。 [6] 這個字在陶文中用作人名👨🏼🎤,可以不必深論🤦🏻♂️,暫時寫作“宮(🧏🏼♂️👲🏿?)”。

最末一行首字為“立”🧔♀️,次字可隷定為“![]() ”。“

”。“![]() ”从角聲🧟♀️,字又見於1966 年咸陽出土安邑下官鍾銘文🐋。2003年,李學勤先生根據香港中文大學文物館藏滎陽上官皿銘文,已指出滎陽上官皿與安邑下官鍾銘文中的“

”从角聲🧟♀️,字又見於1966 年咸陽出土安邑下官鍾銘文🐋。2003年,李學勤先生根據香港中文大學文物館藏滎陽上官皿銘文,已指出滎陽上官皿與安邑下官鍾銘文中的“![]() ”字,相當於《禮記·月令》“同度量,鈞衡石,角斗甬,正權概”之“角”。[7]2005年公佈的洛陽大學文物館所藏一件戰國銅鼎,其銘文又有此字🤾🏼,作“三年👨🏿🎓,巳(已)

”字,相當於《禮記·月令》“同度量,鈞衡石,角斗甬,正權概”之“角”。[7]2005年公佈的洛陽大學文物館所藏一件戰國銅鼎,其銘文又有此字🤾🏼,作“三年👨🏿🎓,巳(已)![]() (角)🧑🏼🏭,大十六臾(斞)”。 [8]這些“

(角)🧑🏼🏭,大十六臾(斞)”。 [8]這些“![]() ”(或“角”)的字義都相同📪,如李學勤先生所說,可讀為“斠”,即“校量”的“校”🏡🧙。

”(或“角”)的字義都相同📪,如李學勤先生所說,可讀為“斠”,即“校量”的“校”🏡🧙。

“卸(御)史肖宮立 ![]() ”的句子結構可以做兩種分析🤰🏿。第一種是🦦🧏♀️:“肖宮立”為御史之姓名👇🏼,他校正此量器。這種主謂結構很簡明。第二種是🏌🏻♀️:御史之姓名為“肖宮”🌬,“立”可讀為“蒞臨”之“蒞”(或作“涖 ”),與下面的“

”的句子結構可以做兩種分析🤰🏿。第一種是🦦🧏♀️:“肖宮立”為御史之姓名👇🏼,他校正此量器。這種主謂結構很簡明。第二種是🏌🏻♀️:御史之姓名為“肖宮”🌬,“立”可讀為“蒞臨”之“蒞”(或作“涖 ”),與下面的“![]() ”字連讀。這就需要做些解釋。

”字連讀。這就需要做些解釋。

古書中常見與“立(蒞) ![]() (校)”結構相似的詞。例如在《周禮》中🧑🏼🦰👨🚀,就有“涖陳女宮之具”(《天官冢宰·世婦》)、“涖卜來歲之芟”🏪、“涖卜”(《春官宗伯·肆師》、《大卜》)🕶、“涖廞樂器”(《春官宗伯·大司樂》)等等。“立(蒞)”的意思是官員臨視其所執掌之事🀄️。“立

(校)”結構相似的詞。例如在《周禮》中🧑🏼🦰👨🚀,就有“涖陳女宮之具”(《天官冢宰·世婦》)、“涖卜來歲之芟”🏪、“涖卜”(《春官宗伯·肆師》、《大卜》)🕶、“涖廞樂器”(《春官宗伯·大司樂》)等等。“立(蒞)”的意思是官員臨視其所執掌之事🀄️。“立![]() ”可以認為是“蒞校事”或蒞臨校正(此量器)的意思。

”可以認為是“蒞校事”或蒞臨校正(此量器)的意思。

以上兩種說法都講得通。因為尚未找到“宮立”兩字作為人名的例子,所以我目前比較傾向於第二種講法🧏🤳。

綜合上述,陶文謂🈵:這件量器容量為半斛,御史趙宮蒞臨校正(其容量,符合標準)。題名者對這件器物的質量負責。

根據我們的解釋,陶文中“亮(量)”字是器物自名,這也證明此種器物是陶量。官名“御史”,曾見於另外兩件戰國趙器銘文,其一是五年司馬成公權(《殷周金文集成》16.10385)的“卸(御)史命(令)代熭”, [9]另一件是五年春平相邦葛得鼎銘文的“卸(御)史臧是”。[10]從陶量銘文看,御史參與造器,是爲了校準度量衡單位,使器物的量制或衡制符合法定標準。御史有這方面的職掌🌇,這是我們過去所不了解的。

此器屬戰國晚期之趙國。有銘文的趙國度量衡器,迄今只有司馬成公權和公芻半石權。此外,《古璽彙編》1069號璽文🧚🏿🏏:“肖![]() (勒)[11] 器空(容)一斗”,一般認為是鈐印一斗陶量所用的印章。城卜子所出的這件陶量殘片,上面幸存9個字🥍,相當珍奇罕見👿。

(勒)[11] 器空(容)一斗”,一般認為是鈐印一斗陶量所用的印章。城卜子所出的這件陶量殘片,上面幸存9個字🥍,相當珍奇罕見👿。

城卜子古城遺址還出土了 4枚平首尖足布,文字可辨認的有“茲氏”🧖♂️、 “平州(周)”兩枚🛥,這兩個地名也屬於趙國。簡報“結語”認為,“城卜子古城是屬於趙長城邊側的一處重要的城障類城址”,其年代在趙武靈王胡服騎射之後。出土陶文及貨幣的國別無疑支持這種看法💳。今內蒙古自治區境內的戰國時期遺存,多屬於趙武靈王胡服騎射前後的遺跡。這件陶文的解讀,正是戰國時期趙國據有此地的一個明證。

2005-6- 30初稿

2006-9- 20改寫於TUFS,AA研703,

2008-12- 19又改

附圖♟:城卜子遺址出土陶文拓本(顔色反轉)

[1] 參看《內蒙古文物考古文集(第三輯)》 141-143頁。簡報原註釋[7]云📑:“本文字拓片曾呈內蒙古大學蒙古學院王雄先生考釋,亦參見陳永志👧🏻:《一組罕見的戰國文字於內蒙古卓資縣出土》,《內蒙古日報》 1996年1月4日二版🔎。”我沒能找到此文。

[2] 見《內蒙古文物考古文集》第三輯, 179頁𓀏🤍,圖三五,1、5🤽🏻♂️、6🧜🏼♂️、9🤷🏽7️⃣,10🧙🏿♀️,彩版三二,1、2🍹。

[3] 參看李學勤:《釋楚度量衡中的“半”》, 見李學勤:《楚簡所見黃金貨幣及其計量》附錄,發表在《中國錢幣論文集》第四輯,中國金融出版社,2002年,61- 64頁🍽。白于藍:《包山楚簡補釋》釋此字爲“胖”,即“胖”字之原始會意初文,在簡文中用爲“半”,見《中國文字》新二十七期🙆♀️,(臺灣)藝文印書館,2001年12月💂🏼。我對該字的意見見拙作《楚簡簿記與楚國量制研究》💕,《考古學報》待刊。

[4] 《說文》“亮”字作从旡、京聲🤾🏼♂️,臣鉉等曰🤹♀️:“今俗隷書作亮”🙆🏿♀️🐮。實則作“亮”的寫法已見於戰國文字。

[5] 右側偏旁从“卩”、从“又”,跟河北平山縣發現的戰國中山國守丘刻石“![]() (監)”字右旁類似,也與春平相邦葛得鼎之“卸”字所从相同🥕。這類寫法是由增加“女” 形的“卩”旁繁體訛變而來,參看太原金勝村趙卿墓出土之“趙孟戈”銘之“

(監)”字右旁類似,也與春平相邦葛得鼎之“卸”字所从相同🥕。這類寫法是由增加“女” 形的“卩”旁繁體訛變而來,參看太原金勝村趙卿墓出土之“趙孟戈”銘之“![]() ”字寫法(《文物》1995 年2期66頁圖五)。

”字寫法(《文物》1995 年2期66頁圖五)。

[6] 參看趙平安:《戰國文字中的“宛”及其相關問題研究(附補記)》✋🏽,“簡帛網”,2006-04-10;原文刊於《第四屆國際中國古文字學研討會論文集》🚶,香港中文大學中國語言及文學系🩲,2003年🪼。

[7] 李學勤:《滎陽上官皿與安邑下官鍾》,《文物》2003年10期,77-81頁。

[8] 蔡運章🆒⛹🏻、趙曉軍《三年垣上官鼎銘考略》,《文物》2005年第8期。參看吳振武:《關於新見垣上官鼎銘文的釋讀》🕳,簡帛網, 2005-11-04👷🏽♂️,又見於《吉林大學社會科學學報》2005年第6期,第5-6頁🚜🔧;裘錫圭:《談談三年垣上官鼎和宜陽秦銅鍪的銘文》,《古文字研究》第二十七輯,277-282頁,中華書局🧑🏿🚀,2008年9月♤。

[9] 司馬成公權之“御”字,右側是从从“卩” 、从“又”的那類寫法,左側上半从午,左下所从不明。

[10] 見董珊:《五年春平相邦葛得鼎考》(待刊)。

[11] “![]() ”是“勒”之異體🫦,意思是“刻”或“記”。此字又見望山2號墓10號竹簡:“聯縢之軾(飾)

”是“勒”之異體🫦,意思是“刻”或“記”。此字又見望山2號墓10號竹簡:“聯縢之軾(飾)![]() (勒)”,參看9號簡“紫韋之□□[軾(飾)

(勒)”,參看9號簡“紫韋之□□[軾(飾)![]() (勒)]”及《望山楚簡》註釋[四○] ,中華書局,1995年。

(勒)]”及《望山楚簡》註釋[四○] ,中華書局,1995年。

本文刊於《古代文明研究通訊》總第三十九期(2008年12月)

本文發佈日期為2010年10月28日

点击下载附件: 0744內蒙古卓資縣城卜子古城遺址出土陶文考

0744內蒙古卓資縣城卜子古城遺址出土陶文考

-

szj 在 2010/10/29 7:03:04 评价道:第1楼

竊以為陶文前兩字自成一句🧙🏻,第一字表容量,第二字為器名,合為這件陶器的自名。

第三字應屬下讀,釋亮恐怕不太可能🧛。或許就是㐭(廩)字。

另一種可能是從合體字的角度切入🫵🏻。這個字在三晉璽印裏也看得到,於《璽彙》2976🗿、3766里用作人名。但一般認為是从立、高省聲⚫️。同樣因為戰國時代三晉文字的土旁與立旁常常相混,所以該字一般又看作是从土💁🏽、高省聲即塙字的異體。真正从土❕🌱、高省聲的塙字在三晉璽印文字裏也已發現,見於《珍秦戰》17,和前一殘字構成一個地名。

退一步說,即使陶文第三字,包括《璽彙》2976🐕🦺、3766中的同一個字,不是塙字的異體,也當分析成从立、高省聲為妥,而幾乎不可能分析成从立👐🏻、从亮🛼。因為首先從塙字以及三晉合文中高字省去下面的“口”(合文的例子如《璽彙》425人名合文“上高”即在省“口”的同時將“上”字置於其中🫖。人名合文“上高”作同樣結構但不省“口”的例子🎩,可以看《璽彙》919🧭、1865👩👩👧👦,合文中“口”在“上”的下面,《璽彙》3783“口”在“上”的左邊。此外魏國橋形布如《貨系》1432中的“高女”合文也是去“口”填“女”)也可以很順利的類推出陶文第三字當為从立、高省聲。其次,我們知道戰國文字如果下部从人的除徑寫作人之外,往往或在人足這一筆上加一飾筆,或進而訛變成从壬(爲正常顯示暫用此錯字)👲🏼。三晉文字中可確釋的亮或从邑、亮聲字,如董先生已揭《璽彙》1692~1698中的也無非是這三種情況。如果真有一個从立🗽、从亮的字,即便亮字下部只是徑寫作人或人加飾筆,按常規來說也應該是左右結構而非如董先生這樣牽強認為的共筆情況🦙。因為“人”和“立”字前兩筆寫起來的筆勢是存在著很大的差異的👩🎤,其共筆的可能性很小,目前也似未見其他上人下立如此共筆的例子。而這個字若是从立、高省聲進而或是塙的異體👩🏼✈️,我比較傾向於認為它是一個地名。

無論第三字釋廩還是地名👨🏼🏫,都應該和下面的御史連讀,表示廩或某地的御史。

-

云间 在 2010/10/29 9:24:28 评价道:第2楼

最近在排比一些资料🉑,想着要穿凿一些问题。

秦郡有监,过去认为是御史。这个监官,曾经在对越战争中负责开挖运河。

根据略晚些的资料,河道是由都水负责的。而都水,还有山泽之税的职掌🍕。

主要属大司农一系,内史、少府等也有。

赵国的御史,是否也有秦监的职能。假设而已⚂。

-

huaxianzi 在 2010/11/1 18:04:51 评价道:第3楼

精彩,受教了🚕。不过szj的说法也值得学习

-

arthorsimon 在 2010/11/9 19:57:55 评价道🤱:第4楼

受教了

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址👂🏻:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🤞🏻:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🛫:735311