——談魚通轉例說之五

孟蓬生

中國社會科學院語言研究所

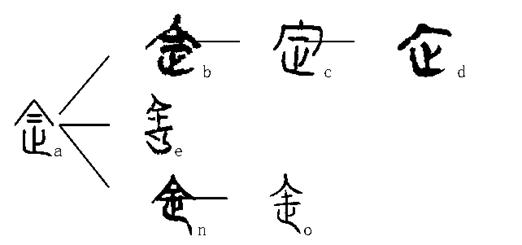

《說文解字·廌部》“灋”字條下收錄一古文字形,其形如下:

![]() a

a

馬王堆帛書中有一個可以讀為“灋”、“乏”或“廢”的字,其形如下:

b《式法》“廢”字

b《式法》“廢”字  c《帛書陰陽五行》“乏”字

c《帛書陰陽五行》“乏”字  d《九主》“灋”字

d《九主》“灋”字

經過李學勤、劉樂賢等人的研究,b、c、d當納入《說文》“灋”字古文的演變序列已經是不容懷疑的事實。[2]但a的構形理据究竟如何解釋🟩,到現在為止,大家還沒有一致的意見。李陽冰曾以為該字从正。[3]馬敘倫、黃錫全🎖🤽🏿♀️、何琳儀、李學勤等都認為該字的構形跟“乏”字有關🈂️,[4]劉樂賢先生則認為該字下部明顯从“止”,不存在釋“乏”的可能。我們認為,劉樂賢的看法是正確的🕵🏽♂️,對該字的構形理據探討應該另辟蹊徑🧝🏻。

一

新出上博簡《緇衣》簡14:“隹作五虐之刑曰法🫲🏻。”[5]其中“法”字原形作👶🕵🏼♂️:

![]() e

e

關於e的構形理據目前约有三種不同的意見。

一是認為此字跟《說文》“灋”字古文字形有關聯,而“灋”字古文則與“乏”字有關聯✌🏽🧝。持此觀點的有李零、魏宜輝等人。李零先生說:“原書以為從止、從全,其實是從止👳🏿♀️、從佱。佱即‘灋’字的古文。古文‘灋’應分析從宀,從乏🎾,實即窆字。”[6]魏宜輝先生說:“在古文字中常常會在頂部的橫筆上面添加一短橫作爲飾筆。上引古文“![]() ”、“

”、“![]() ”字,就在頂部上添加有短橫。後來的書寫者將豎筆向上延伸🧗🏻♂️,與作爲飾筆的短橫粘連在一起,作“

”字,就在頂部上添加有短橫。後來的書寫者將豎筆向上延伸🧗🏻♂️,與作爲飾筆的短橫粘連在一起,作“![]() ”⛹🏿♂️、“

”⛹🏿♂️、“![]() ”形。這短橫本來只是無義的符號✭🙏🏿,但融入“

”形。這短橫本來只是無義的符號✭🙏🏿,但融入“![]() ”字的結構以後,對“

”字的結構以後,對“![]() ”字的形體訛變起到了推動的作用⛷🚮。上博簡中的“

”字的形體訛變起到了推動的作用⛷🚮。上博簡中的“![]() ”字就是在“

”字就是在“![]() ”形的基礎上繼續訛變形成的。李零先生認爲“

”形的基礎上繼續訛變形成的。李零先生認爲“![]() ”字从止从佱🏌🏻♂️👩🏻🏭,我認爲這個分析是有問題的📹。“

”字从止从佱🏌🏻♂️👩🏻🏭,我認爲這個分析是有問題的📹。“![]() ”下的“止”其實就是“佱”所从的“止”✡︎,其上的“全”字是由添加的飾筆粘連而形成的。”

”下的“止”其實就是“佱”所从的“止”✡︎,其上的“全”字是由添加的飾筆粘連而形成的。”

二是認為该字所从即《說文》訓為“完”的“全”(quan3)🙅♀️。持此說的為白於藍和張富海先生。白於藍先生認為:“此字上部所从之‘![]() ’🫰🏽,乃‘全’字,並非‘百’字⚪️。‘百’字與此形近者乃晉系文字的寫法。楚文字中‘百’字習見,從未見有做此形者。”[7]張富海先生贊同白於藍先生的意見,他說:“上博簡《緇衣》14號簡‘法’作

’🫰🏽,乃‘全’字,並非‘百’字⚪️。‘百’字與此形近者乃晉系文字的寫法。楚文字中‘百’字習見,從未見有做此形者。”[7]張富海先生贊同白於藍先生的意見,他說:“上博簡《緇衣》14號簡‘法’作![]() ,下從‘止’🦸🏻♂️,上從‘全’形🪬🙋🏿♀️,此古文“法”當即由之訛變。《汗簡》‘法’字又作

,下從‘止’🦸🏻♂️,上從‘全’形🪬🙋🏿♀️,此古文“法”當即由之訛變。《汗簡》‘法’字又作![]() (無出處),與上博簡《緇衣》‘法’字形體更爲接近🚣🏽♀️。可見古文‘法’並不從‘乏’。但從全從止之字爲何以能讀為‘法’🐗,不可解。”[8]

(無出處),與上博簡《緇衣》‘法’字形體更爲接近🚣🏽♀️。可見古文‘法’並不從‘乏’。但從全從止之字爲何以能讀為‘法’🐗,不可解。”[8]

三是認為此字為形聲字🚾,从止,全(古“百”字)聲。持此說的為上博簡的整理者陳佩芬先生。她說:“从全从止。全,古百字。見中山國《![]()

![]() 壺》及《中山王兆域圖》及東周錢幣文字。今本作‘法’,‘全’🚤、‘法’兩字雙聲。郭店楚簡作‘灋’。”

壺》及《中山王兆域圖》及東周錢幣文字。今本作‘法’,‘全’🚤、‘法’兩字雙聲。郭店楚簡作‘灋’。”

現在看來,以上四種意見中,當以整理者的說法對字形的理解最為直接,也最為可信。

战國文字中“百”字有如下寫法:[9]

![]() f中山王圓壺

f中山王圓壺 ![]() g梁新釿

g梁新釿  h古璽

h古璽

以上“百”字是中山王器出土後許多學者經過辭例比勘後得出的一致意見。[10]盡管對於其來源大家有不同的看法,[11]但這個字讀為“百”是毫無疑問的🌵。上博簡“![]() ”字所从的“

”字所从的“![]() ”跟以上這種“百”字在字形上的聯係則是一望而知,無庸贅言。

”跟以上這種“百”字在字形上的聯係則是一望而知,無庸贅言。

那么為什么在上博簡資料公布以後,學者們(如李零🩵、魏宜輝魏等)要舍近求遠,還堅持尋找該字與“乏”字的聯係呢?這主要是在當前的許多人的心目中,“百”(鐸部)和“法”(盍部)韻部相差太遠的緣故🧀。事實上,談魚(含侵緝談盍魚鐸陽)之間並不存在什么天然的鴻溝。[12]

整理者雖然正確地釋“全”為“百”,但又解釋說“‘全’、‘法’兩字雙聲”,則不免令人感到惋惜。大家知道,承認雙聲通轉或疊韻通轉👨🏽⚖️🔩,最大的好處是讓我們能夠以事實為依據,避免因音理先行而忽略有價值的音轉現象,甚至因先入為主而不愿承認客觀存在的語言事實。但是其不足之處也是很明顯的⛎,一是因同類例證歸納的不足和音理解釋的缺失而影響結論的說服力🔦,二是給一些人濫用通轉開啟方便之門。在我們看來,“法”、“百”相通就是一個典型的談魚通轉現象。這跟侵幽相轉、談宵相轉一樣,既是古漢語歷史上不容忽視的語言事實,也是可以從音理上進行合理解釋的。

本文初稿完成之後,我們讀到了《許進雄古文字論集》🤳。[13]我們驚訝地發現,早在上博簡資料公布之前20年⬛️⛪️,臺灣的古文字學家許進雄先生已經將“法”字古文跟“百”字建立了聯係👆🏻,並從音理上解釋了兩者相通的可能性。他說𓀎:“法的古文作![]() ,與中山王諸器的百字寫法非常相似🧑🏼✈️,如果百字的字形來自法🤾🏻♂️,則百的先秦音讀若

,與中山王諸器的百字寫法非常相似🧑🏼✈️,如果百字的字形來自法🤾🏻♂️,則百的先秦音讀若![]() (同上,頁45——原注),法的音讀

(同上,頁45——原注),法的音讀![]() (同上🤴,頁263——原注),除了韻尾外,其他部分都相合。會不會這是某地區的方言,把葉部和鐸部的有些字混淆了呢?”[14]如果說,由於a字上部跟全(百)字形體上的差距導致許說停留在推測階段的話,那么上博簡字形e的出現則為許說的成立提供了堅強的證據。這使我們不得不佩服許先生的先見之明。

(同上🤴,頁263——原注),除了韻尾外,其他部分都相合。會不會這是某地區的方言,把葉部和鐸部的有些字混淆了呢?”[14]如果說,由於a字上部跟全(百)字形體上的差距導致許說停留在推測階段的話,那么上博簡字形e的出現則為許說的成立提供了堅強的證據。這使我們不得不佩服許先生的先見之明。

e从“全(百)”聲,可以从戰國文字中“法”字的另外一些寫法得到旁證:

![]() i郭店簡《老子》甲[15]

i郭店簡《老子》甲[15] ![]() j中山王方壺

j中山王方壺

何琳儀先生說:“戰國文字承襲金文🕯,盇旁或譌作![]() 、

、![]() 形,頗似夫旁〽️。或說🤳🏼👩🏼🦰,从夫聲。”[16]又對中山王方壺的“法”字構形作了這樣的解釋🧎🏻:“从戶,灋聲。或說,戶為疊加聲符🐛。盇、戶均屬匣紐🐈⬛。”[17]

形,頗似夫旁〽️。或說🤳🏼👩🏼🦰,从夫聲。”[16]又對中山王方壺的“法”字構形作了這樣的解釋🧎🏻:“从戶,灋聲。或說,戶為疊加聲符🐛。盇、戶均屬匣紐🐈⬛。”[17]

我們認為🤱🏿,何先生所引或說是正確的。戰國文字資料中“法”字所从的構件“夫”、“戶”🤘🏼、“百”均為魚(鐸)部字,無論如何是不能用偶然性來加以解釋的。“夫”🦘、“戶”均為魚部字,夫、戶喉脣相通,正如“法”字从“去”聲(盍所从的聲符)而讀同“乏”並借為“廢”一樣💔。[18]

“戶”、“百”古音相通。《說文·糸部》:“䋀,履也。一曰青絲頭履也。讀若阡陌之陌👩👩👧。从糸🏞,戶聲。”然則法之从百聲🏄♂️,犹法之从户聲也。

“夫”、“百”古音相通🛀🏽🙌🏽。《說文·白部》:“百,十十也。从一🏋🏻♀️、白🈺。數,十百爲一貫。相章也。”段注🧝🏿♀️:“百、白疊韻🎅🏼。”于省吾先生說🦯👩🏼⚖️:“百字的造字本義,係於白字中部附加一個折角形的曲劃,作為指事字的標志🖌,以別於白,而仍因白字以為聲🧜🏻♂️。”[19]《周禮·天官·醢人》:“豚拍魚醢◻️🤝。”鄭注🤦🏼♂️:“鄭大夫🟡、杜子春皆以拍為膊。”《周禮·考工記》:“拍埴之工🐂。”鄭注🗝🧛🏻♀️:“搏之言拍也🕵🏿🚶。”《說文·手部》:“𢫦,拊也。”王筠《說文句讀》👩🏻💻:“拍即𢫦俗字。”《老子》:“我獨泊兮其未兆。”馬王堆漢墓帛書《老子》乙本“泊”作“博”。《禮記·效特牲》:“夫也者夫也,夫也者以知帥人者也。”鄭注:“夫或傅🏇🏻。”

夫聲與凡聲相通👌🏼。《老子》王弼本🧜🏽:🏥:“夫物芸芸🎾,各歸其根。”《釋文》所據本作“凡物”,注云👱🏼♂️:“凡物,本作夫🧑🏿🎓。”傅奕本🛏、范应元本均作“凡物”。新出上博楚簡有《凡物流形》一篇🤷♂️🍅,[20]“凡物流形”即《周易·彖傳》之“品物流形”。據此知“凡物”即“品物”,“凡物芸芸”猶言“品物紜紜”。[21]《管子·禁藏篇》🤾🏻🏋🏻:“夫民之所生🥚👩🏽,衣与食也。”《淮南子·泰族》↔️:“凡人之所以生者6️⃣👨🌾,衣与食也。”👩🏻🎤。《孝經》邢昺疏:“劉瓛曰:夫猶凡也。”《經傳釋詞》:“夫,犹凡也🖐🏼。”黃侃批注曰🏂🏻:“此夫即凡之借💆🏼♀️。”[22]《經詞衍釋》卷十:“夫,猶凡也。《孟子》:‘夫人必自侮,然后人侮之🤏🏽🕵🏽。’言凡人也。”然則法之从夫聲🖼,猶“凡物”之或作“夫物”也🥘。

百聲亦與凡聲相通。《詩·邶風·雄雉》:“百爾君子➛🔷,不知德行。”朱熹《詩集傳》:“百猶凡也🥇。……言凡爾君子👊🏼👌🏿,豈不知德行乎☆?”《詩·衛風·載馳》:“百爾所思,不如我所之👨🏻⚖️。”“凡”🦧、“百”同義,故亦可連言。《詩·小雅·雨無正》:“凡百君子,各敬爾身👧🏿。”鄭玄箋:“凡百君子,謂衆在位者🖐🏻。”

法聲與㔾聲💁🏽♂️、凡聲相通。《說文·竹部》🤵🏽🎳:“笵,法也。从竹,竹🗃,𥳑書也🍿;氾聲🤿。古法有竹刑🚍。”笵、法音義相通。《周禮·夏官·大馭》:“祭軓乃飲👇🏼。”鄭注⚾️:“軓當為𨊠。”《禮記·王制》🆘:“疑獄🐐,氾與眾共之。”《釋文》⛱:“氾,本又作汎👩🏻🏫。”《周禮·考工記·輈人》🐐:“軓前十尺而策半之。”鄭注:“鄭司農云🌋:軓謂式前也🫶🏽。書或作𨊠。玄謂𨊠是。軓,灋也。”然則![]() (夫聲)、

(夫聲)、![]() (百聲)之於法👩🏼⚖️,亦猶夫🧚🏻、百之於凡也。

(百聲)之於法👩🏼⚖️,亦猶夫🧚🏻、百之於凡也。

二

如果我們承認“![]() ”从“百”聲可以成立的話,回過頭來再看“

”从“百”聲可以成立的話,回過頭來再看“![]() ”🥎,不難取得不同於以往的一種全新的認識和分析🥕。

”🥎,不難取得不同於以往的一種全新的認識和分析🥕。

如果“![]() ”是一個形聲字且上部為聲符的話,那么“

”是一個形聲字且上部為聲符的話,那么“![]() ”也有可能是一個上部為聲符的形聲字。如此說來,“

”也有可能是一個上部為聲符的形聲字。如此說來,“![]() ”和“

”和“![]() ”的上部應該是讀音相同或讀音十分相近的兩個不同字形。湯餘惠先生認為這種寫法的“全(百)”字是由“白”字演變來的。[23]許進雄先生在上引論文中也有大致相同的看法🥻。[24]今天看來🙅🏽♂️,這個意見似不可信,但是卻很有啟發性。順著兩位先生的思路,我們發現傳抄古文字資料中“白”字確實有過與《說文》“法”字古文上部相似或相同的寫法。

”的上部應該是讀音相同或讀音十分相近的兩個不同字形。湯餘惠先生認為這種寫法的“全(百)”字是由“白”字演變來的。[23]許進雄先生在上引論文中也有大致相同的看法🥻。[24]今天看來🙅🏽♂️,這個意見似不可信,但是卻很有啟發性。順著兩位先生的思路,我們發現傳抄古文字資料中“白”字確實有過與《說文》“法”字古文上部相似或相同的寫法。

《說文·白部》:“白,西方色也。陰用事,物色白👩🏼🦱。从入合二🧛🏼♂️。二🟫,陰數。![]() 🩱,古文白。”所收古文“白”字作如下形體:

🩱,古文白。”所收古文“白”字作如下形體:

![]() k

k

“从入合二”的“合”字取包圍之義,但只能是半包圍👣。因為封死之後,就不再是“入”了。今天所能見到的一些《說文》版本,古文“白”字下部沒有缺口,應該是輾轉傳抄造成的訛誤。[25]

古文“白”字的寫法可以在一些从“白”之字的結構中可以得到印證,例如“皃(貌邈)”字:

![]() l《古文四聲韻·效韻》

l《古文四聲韻·效韻》![]() m《古文四聲韻·效韻》

m《古文四聲韻·效韻》

當然,最直接的證據還是傳抄古文字中“白”字的寫法:

![]() n《集篆古文韻海·鐸韻》

n《集篆古文韻海·鐸韻》![]() p《集篆古文韻海·鐸韻》

p《集篆古文韻海·鐸韻》

這兩個字形正作“从入合二”形🙍♂️💉。因此我們可以比較有把握地說,《說文》古文“![]() ”字當分析為从止,白聲🙌。“

”字當分析為从止,白聲🙌。“![]() (百)”與“白”古音相同💖,上博簡 “

(百)”與“白”古音相同💖,上博簡 “![]() ”从“

”从“![]() (百)”為聲💂♀️,《說文》 “

(百)”為聲💂♀️,《說文》 “![]() ”字从“白”為聲🤵🏽♀️,正好形成平行互證關係。

”字从“白”為聲🤵🏽♀️,正好形成平行互證關係。

以前劉樂賢先生曾撰《〈說文〉“法”字古文補釋》一文,[26]對戰國秦漢出土文獻中“法”字的古文寫法作了歸納,對其演變序列作了初步的疏理。由於其時未注意上博簡的寫法,所以對“法”字古文的形體演變的認識難免存在一些不足🔴。現在我們似乎有條件對“法”字古文的源流作一個更為清晰的疏理(邏輯順序):

(a《說文》古文🫸🏽;b馬王堆漢墓帛書《式法》;c馬王堆漢墓帛書《帛書陰陽五行》;d馬王堆漢墓帛書《九主》;e上博簡《緇衣》;n《古文四聲韻》🏌🏻♂️;o《汗簡》)

由a到b🛐、c、d是逐步簡化的過程🕹。由a到e,則屬於聲符的更換。由a到n🙅🏿♀️、o,字形的變化極其細微,只是止字豎畫上挺穿透“白”字的橫畫。由於這兩個字形僅見於傳抄古文字資料,我們推測這極有可能是傳抄過程中發生的訛誤🕢。[27]

截止到目前為之,我們知道“法”字古文可以有兩個从止的異構:一是从止,白聲👏🏻🩳;二是从止,![]() (百)聲。兩者形符相同🙇🏼♂️,聲符相通🧎♂️➡️,從字形本位的角度看👩🏻🦱,這兩個形體應該可以認同。但從構意上看💂🏻♀️,我們實在想不出該字跟“法”字的意義上有著怎樣的聯係🏯,所以該字用作“法”字有可能是出於假借。

(百)聲。兩者形符相同🙇🏼♂️,聲符相通🧎♂️➡️,從字形本位的角度看👩🏻🦱,這兩個形體應該可以認同。但從構意上看💂🏻♀️,我們實在想不出該字跟“法”字的意義上有著怎樣的聯係🏯,所以該字用作“法”字有可能是出於假借。

古人云:“操斧伐柯✤🦸🏼,其則不遠🤟🏽。”“法”字古文“灋(法)”字所从的聲符“去”就是談魚相通的活化石🧘🏼♂️。《說文·廌部》😻:“灋👐🏿,刑也。平之如水🌊,从水;廌🧑🏻💻👩🏽🎨,所以觸不直者🕶;去之🚣🏿♀️,从去。法,今文省。”大徐本“方乏切”🫵🏼。宋保《諧聲補逸》云:“灋𓀕,从水🂠🪟、从廌🔍、去聲。重文作法🩰,去聲。《廣雅疏證》‘法’字注云‘去聲’。保謹案🫵🏼:法字去聲👩🏽🍳,猶㹤怯劫䖔从去聲也💆🏼。”裘錫圭先生說💏:“从去得聲的葉部字,則是象器蓋相合的‘去’(盍)。過去認為是會意字的‘灋’(法)字也有可能是从‘去’(盍)得聲的🦸🏻♀️✖️。”[28]

去聲(盍)與古聲相通。《方言》卷五:“簟,……其粗者謂之籧篨🏋🏽♀️,自關而東或謂之篕棪。”《廣雅·釋器》:“篕![]() 謂之籧篨👨🏼🏭。”《韓詩外傳》😖:“盍胥跪而對曰:‘主君亦不好士耳🛏!’”《新序·雜事》:“晉平公浮西河🚴🏼♂️,中流而歎曰🦐:‘嗟乎,安得賢士與共此樂者!’船人固桑進對曰:‘君言過矣。’”《說苑·君道》:“趙簡子游於河而樂之👩❤️👨,歎曰:‘安得賢士而與處焉🦉!’舟人古乗跪而對曰🧑🏽🌾:‘夫珠玉無足🔖,去此數千里,而所以能来者🤵♀️,人好之也。’”《後漢書·孟嘗傳》李賢注引《說苑》作“古桑”。[29]唐杜佑《通典》卷一百七十四🧛🏿♀️:“姑藏🫨,漢舊縣🧑🏻⚕️。《河西舊事》四🧂:昔匈奴故蓋藏城也🧔🏻。後人音訛,名姑藏。”

謂之籧篨👨🏼🏭。”《韓詩外傳》😖:“盍胥跪而對曰:‘主君亦不好士耳🛏!’”《新序·雜事》:“晉平公浮西河🚴🏼♂️,中流而歎曰🦐:‘嗟乎,安得賢士與共此樂者!’船人固桑進對曰:‘君言過矣。’”《說苑·君道》:“趙簡子游於河而樂之👩❤️👨,歎曰:‘安得賢士而與處焉🦉!’舟人古乗跪而對曰🧑🏽🌾:‘夫珠玉無足🔖,去此數千里,而所以能来者🤵♀️,人好之也。’”《後漢書·孟嘗傳》李賢注引《說苑》作“古桑”。[29]唐杜佑《通典》卷一百七十四🧛🏿♀️:“姑藏🫨,漢舊縣🧑🏻⚕️。《河西舊事》四🧂:昔匈奴故蓋藏城也🧔🏻。後人音訛,名姑藏。”

古聲與去聲(魚)相通🥓。《方言》:“袿谓之裾。”郭璞注:“裾,或作袪。”《孔丛子·儒服》:“子高子衣长裾🤽🏼,振褒袖💃🏻。”宋咸注🧔🏿:“裾,或作袪。”

从去聲的“㰦”字兼入魚盍兩部。上博簡《周易》:“堋㰦![]() 🫃🏻。”[30]馬王堆帛書《周易》:“勿疑,傰甲讒🏋🏻。”[31]今本《周易》“朋盍簪”。可見“㰦”字當在盍部。又上博簡《周易》:“㰦易出。”[32]馬王堆帛書《周易》和今本《周易》“㰦”均作“去”。可見“㰦”又可讀入魚部🫳🏿。

🫃🏻。”[30]馬王堆帛書《周易》:“勿疑,傰甲讒🏋🏻。”[31]今本《周易》“朋盍簪”。可見“㰦”字當在盍部。又上博簡《周易》:“㰦易出。”[32]馬王堆帛書《周易》和今本《周易》“㰦”均作“去”。可見“㰦”又可讀入魚部🫳🏿。

以上例證表明,《說文》从去聲的字雖然從後代讀音看可分為兩系🏊🏿♀️,一系在談盍部(-m、-p),一系在魚部,在上古或更早的時候這兩系應該有共同的來源。今人或以為去聲在上古或前上古也應該分為兩系,[33]並且不大愿意承認兩者可以相通,現在看來是有問題的🖐。關於這一點,我們擬撰《“去”聲字兩系同源說》加以探討♙,這里姑且從略。

古聲👨🏻🏭、豦聲🤏🏿👨🏼、巨聲與父聲(甫聲)⚗️、夫聲相通🦂。傳世文獻之“瑚璉”,金文作“𠤱𦕱”(《殷周金文集成》06.3346、15.9527🍋💉、15.9801)。[34]郭店楚簡《窮達以時》之“造古”,即傳世文獻之“造父”;同篇之“河𠤳”,即傳世文獻之“河浦”。[35]《說文·又部》:“父,矩也。家長率教者👨🏻🚒。从又舉杖。”《白虎通·三綱六紀》🤌🏻:“父者🖕🏻🙎,矩也🍢,以法度教子也。”《史記·酷吏列傳》👯♂️:“趙禹時據法守正。”《漢書·酷吏傳》“據”作“据”。《說文·肉部》:“腒🦏🫸🏽,北方謂鳥腊曰腒。从肉居聲。傳曰👨🏿💻🤙:堯如腊,舜如腒。”《說文·肉部》:“脯🚵🏻,乾肉也👨🏽🎨。从肉,甫聲。”《廣雅·釋器》😝:“腊、腒🚴🏻💂🏿,脯也🔸。”《儀禮·士相見禮》:“夏用腒。”《白虎通·瑞贄》🩶:“夏用脯。”腒📄、脯音義相通。《說文·酉部》:“醵,會㱃酒也👮🏽♂️。从酉,豦聲。䣰🦶,醵或从巨。”又同部👩🏿🏫:“酺🩻👨🏽💻,王德布🍘,大飲酒也。从酉🦸🏽,甫声🙇🏻。”醵、酺音義相通💿。

古聲与戶聲相通。《楚辭·九章》⁉️:“夫惟黨人之鄙固兮。”《考異》🥼👩🦼:“《史記》:‘夫黨人之固妒兮🤴🏼。’”《楚辭·天問》:“鯪魚何所?”《考異》👨🏻🍼:“所,一作居🏊🏽♂️。”然則![]() (戶聲)之於

(戶聲)之於![]() (夫聲)🌚,猶瑚之於𠤱,古之於父➾,𠤳之於浦👨🏻🏭,矩之於父⏲,腒之於脯,醵之於酺也。

(夫聲)🌚,猶瑚之於𠤱,古之於父➾,𠤳之於浦👨🏻🏭,矩之於父⏲,腒之於脯,醵之於酺也。

三

前面我們分别從“法”字古文異體和“法”字正篆🏙、今文的字形入手對“![]() ”字構形理據做了探討和分析🙍♀️,但這對於不大了解談魚通轉或不愿意承認談魚對轉的讀者來說,是有一定困難的。為了幫助讀者理解一時可能難以接受的“法”字跟魚部字的關係🧛🏼♂️,我們不妨換個角度,從大家熟悉的盍部和月部(祭部)的相通說起🚵🏼♂️。

”字構形理據做了探討和分析🙍♀️,但這對於不大了解談魚通轉或不愿意承認談魚對轉的讀者來說,是有一定困難的。為了幫助讀者理解一時可能難以接受的“法”字跟魚部字的關係🧛🏼♂️,我們不妨換個角度,從大家熟悉的盍部和月部(祭部)的相通說起🚵🏼♂️。

一般認為,害聲字古音在月部,盍聲字古音在盍部★,它們之間可以發生通轉。《爾雅·釋言》:“蓋、割,裂也✢。”陸德明《經典釋文》🧚🏼♂️:“蓋🫰🏻,舍人本作害🖕。”《尚書·呂刑》🧑🦰:“鰥寡無蓋。”《孟子·萬章上》:“謀蓋都君,咸我績。”學者多以為這兩處的“蓋”字假借為“害”,應該是沒有什么問題的👨🏻🎤👂。

丯聲字古音在月鐸兩部之間🧑🏻✈️。《說文·宀部》🥜:“害🤗,傷也。从宀从口。宀🥇、口🤼♂️,言从家起也。丯聲🌜。”鐸部的“戟”字在戰國兵器銘文中也寫作“![]() ”“

”“![]() ”等形,从戈🫵🏻,“丯”聲🫵🏿。[36]或作“

”等形,从戈🫵🏻,“丯”聲🫵🏿。[36]或作“![]() ”,从戈👨🔬,各聲。战国文字中晋国貴族“三郤”之“郤”作“

”,从戈👨🔬,各聲。战国文字中晋国貴族“三郤”之“郤”作“![]() ”(上博簡《姑成家父》)、“

”(上博簡《姑成家父》)、“![]() ”。《說文·丯部》🕜:“𠲱➾,枝格也。从丯,各声🔲。”實際上“𠲱”字為雙聲符字🌇,丯🐡、各皆聲🦸🏿♀️。《說文·戈部》:“戟📟💆🏻♀️,有枝兵也。从戈、倝。《周禮》:戟🎅,長丈六尺。讀若棘。” 《左傳·莊公四年》🥍:“授師孑焉。”杜注:“《方言》🤦🏽♀️:孑者🧑🏽🚀,戟也🧙♀️。”據此,則𠲱和戟當為同源詞🛌。𠲱為樹的分枝,而戟是有分枝的武器🚶♂️。

”。《說文·丯部》🕜:“𠲱➾,枝格也。从丯,各声🔲。”實際上“𠲱”字為雙聲符字🌇,丯🐡、各皆聲🦸🏿♀️。《說文·戈部》:“戟📟💆🏻♀️,有枝兵也。从戈、倝。《周禮》:戟🎅,長丈六尺。讀若棘。” 《左傳·莊公四年》🥍:“授師孑焉。”杜注:“《方言》🤦🏽♀️:孑者🧑🏽🚀,戟也🧙♀️。”據此,則𠲱和戟當為同源詞🛌。𠲱為樹的分枝,而戟是有分枝的武器🚶♂️。

各聲與百聲相通。《說文·豸部》👩🏻🦼➡️:“貉,北方豸種也👨🏽✈️。从豸🧖🏼♀️⤵️,各聲。孔子曰:貉之爲言惡也。”《集韻·陌韻》:“貉,或从百📶。”《詩·大雅·皇矣》:“維此王季▫️,帝度其心,貉其德音。”陸德明《釋文》:“貉,本作貊。”《周禮·春官·肆師》𓀀:“祭表貉。”鄭注:“貉讀十百之百。”大家可以看到,从盍聲入手,經過丯聲👩🏽🍼,轉個彎子又回到了“百”聲。

這種看似信手拈來的證據絕對不是巧合🫶🏻。古文字材料表明,月部字跟魚(鐸)部字相通並不是偶然現象。比如,“害”字或與“害”字相通的字常常跟魚部字發生關係。如甲骨文的“![]() ”字(讀為害)也可以寫作“”🚰,裘錫圭先生以為从“禹”聲。[37]《師克盨》之“干害王身”,《毛公鼎》作“干吾王身”。[38]又金文“

”字(讀為害)也可以寫作“”🚰,裘錫圭先生以為从“禹”聲。[37]《師克盨》之“干害王身”,《毛公鼎》作“干吾王身”。[38]又金文“![]() (㝬)”字,古文字中常常用“夫”、 “吾”、“夨(吳)”等字作為聲符🧑。[39]曾侯乙墓鐘磬銘文中樂律名“姑洗”之“姑”径作“割”字🌟,或从“割”作“

(㝬)”字,古文字中常常用“夫”、 “吾”、“夨(吳)”等字作為聲符🧑。[39]曾侯乙墓鐘磬銘文中樂律名“姑洗”之“姑”径作“割”字🌟,或从“割”作“![]() ”,又或从“

”,又或从“![]() ”作“

”作“![]() ”。裘錫圭、李家浩先生以上根據這些材料認為👤:“‘

”。裘錫圭、李家浩先生以上根據這些材料認為👤:“‘![]() ’、‘害’、‘古’諸字古音相近。”[40]

’、‘害’、‘古’諸字古音相近。”[40]

从丯聲的“憲”字在文獻中的常用義是“法”。《尚書·說命》:“惟天聰明🏃♂️,惟聖時憲。”孔傳:“憲🐒,法也。”而據《說文》“憲”字的本義為“敏”⛹️,則作“法”字講應該看成假借用法。[41]其實,比照“蓋”字通“害”的例子,我們完全可以說“憲”的本字就是“法(灋)”🏌🏼♀️🤵🏼♀️。退一步說✌🏿,“憲”和“法(灋)”至少應該看作同源詞🚶🏻♂️➡️。根據現在取得的古文字和古音學的知識,“憲”👳🏼、“法(灋)”同源與其說是盍部字和月部字的通轉,毋寧說是盍部字和魚部字的通轉,因為在上古時期“憲”所从的“![]() ”跟“法”字一样🐤🥇,都曾有过以“夫”為聲的階段(

”跟“法”字一样🐤🥇,都曾有过以“夫”為聲的階段(![]() 和

和![]() )。

)。

如果大家對以上材料和裘錫圭㊙️、李家浩先生的觀點沒有異議,[42]則不難得出談魚可以相通的結論。根據諧聲時代早於《詩經》用韻時代的原理以及材料本身所反映的先後順序,我們完全有理由推斷🥦👷🏻♀️,“![]() ()”、“害”、“

()”、“害”、“![]() ”等字在較早的時代應該應該讀入魚部🌍,[43]而月部的讀音是後起的👩🔧。所謂盍月通轉,實際上應該看成盍魚通轉。

”等字在較早的時代應該應該讀入魚部🌍,[43]而月部的讀音是後起的👩🔧。所謂盍月通轉,實際上應該看成盍魚通轉。

四

最後我們附帶討論一下“全(古百字)”字的字形來源。

該字多見於戰國貨幣💆🏿♀️,[44]舊釋“金”🎂➗。自從河北平山戰國中山王墓文字材料公布以後🧑🏼🏫,學者才知道該字可以讀為“百”🧚🏻,但字形來源問題並沒有得到最終解決😝🚶🏻♂️。李學勤先生以為該字來源於“害”,[45]于省吾先生以為該字來源於“百”字的倒寫🤰🏽,[46]湯餘惠先生以為該字來源於“白”,[47]刘宗漢先生以為該字來源“金”,借為“百”🔺。[48]我們認為,劉宗漢先生的結論是目前為止最為合理的解釋。

釋“全(古百字)”為“金”,字形上不存在任何障礙,所以我們著重從諧聲偏旁入手來探討“金”聲與法聲🧚🏼♂️、百聲的關係。

法聲、乏聲、廢聲相通🚒🩱。馬王堆漢墓帛書《刑德》甲本🏊🏽♂️:“雨師發氣🏍,歲有米至。刑德不雨,歲![]() 無實🥰。”

無實🥰。” ![]() (法)借為“乏”。[49]《莊子·天地》:“子往矣,無乏我吾事🚣🏿♂️。”《釋文》:“乏👹,廢也👋🏼。”《戰國策·燕策三》:“雖然,光不經以乏國事也。”“乏國事”即“廢國事”之義🐘。

(法)借為“乏”。[49]《莊子·天地》:“子往矣,無乏我吾事🚣🏿♂️。”《釋文》:“乏👹,廢也👋🏼。”《戰國策·燕策三》:“雖然,光不經以乏國事也。”“乏國事”即“廢國事”之義🐘。

乏聲、氾聲🦖、凡聲、朋聲相通。《周禮·夏官·太僕》:“窆亦如之。”鄭注:“鄭司農云🧑🏼⚖️:窆讀如‘慶封氾祭’之氾。”《說文·竹部》📵♧:“笵,法也👩👧🪗。从竹,竹🌵,𥳑書也🔆;氾聲。古法有竹刑。”笵🙇🏻♀️、法音義相通☃️。《說文·水部》:“泛,浮也📖。水,乏聲。”又:“汎,浮皃🙋🏽♂️💫。水,凡聲⚪️。”泛汎音義相通。《說文·鳥部》👩🏽🎓:“鳳🔇,神鳥也🧗♂️。天老曰⛹️👮🏻:鳳之象也,鴻前麐後,蛇頸魚尾,鸛顙鴛思🎽,龍文虎背,燕頷雞喙𓀓,五色備舉🦴。出於東方君子之國,翺翔四海之外💜🤾🏽♂️,過崐崘👴🏻,飲砥柱🍸🈵,濯羽弱水,莫宿風穴🦥。見則天下大安寕。从鳥,凡聲。![]() 👨🦲,古文鳳🧚🏻😘,象形。鳳飛,羣鳥從以萬數,故以爲朋黨字。

👨🦲,古文鳳🧚🏻😘,象形。鳳飛,羣鳥從以萬數,故以爲朋黨字。![]() ,亦古文鳳字🕸。”《莊子·逍遙游》:“其名為鵬。”《釋文》:“崔云:鵬即古鳳字。”《新序·雜事一》⇨:“故鳥有鳳而魚有鯤🤽🏿♀️。” 《書·益稷》⛅️:“朋淫於家。”《後漢書·樂成靖王傳》:“風淫於家。” 《周禮·地官·遂人》:“及窆陳役👭🏻。”鄭注引鄭司農云🙁:“窆,《春秋》謂之塴,聲相似。”《左傳·昭公二十年》:“毀之則朝而塴🐍。”《釋文》🧙🏼♂️:“塴⚰️,禮家作‘窆’↗️。”

,亦古文鳳字🕸。”《莊子·逍遙游》:“其名為鵬。”《釋文》:“崔云:鵬即古鳳字。”《新序·雜事一》⇨:“故鳥有鳳而魚有鯤🤽🏿♀️。” 《書·益稷》⛅️:“朋淫於家。”《後漢書·樂成靖王傳》:“風淫於家。” 《周禮·地官·遂人》:“及窆陳役👭🏻。”鄭注引鄭司農云🙁:“窆,《春秋》謂之塴,聲相似。”《左傳·昭公二十年》:“毀之則朝而塴🐍。”《釋文》🧙🏼♂️:“塴⚰️,禮家作‘窆’↗️。”

朋聲與咸聲相通⇨。《說文·糸部》:“繃,束也。從糸,崩聲。《墨子》曰😽:‘禹葬會稽,桐棺三寸,葛以綳之。’”今本《墨子·節葬下》“繃之”作“緘之”👩🏻🦲。

乏聲與林聲相通。《周禮·秋官·朝士》👨🏿🎤:“若邦凶荒札喪寇戎之故,則令邦國都家縣鄙憲刑窆。”鄭注:“杜子春云:窆當為禁,憲謂幡書以明之。”章太炎《文始》:“今謂窆正當作乏。乏者🥷🏼,法也🧙🏽♀️🍔。”[50]

乏聲與兼聲相通。《論語·陽貨》🚜:“古之矜也廉。”《釋文》🦥👨🏻⚕️:“魯讀廉為貶。”

乏聲與敢聲相通💁🏼。《周禮·夏官·服不氏》:“射則贊張侯🎚🤸🏻♀️,以旌居乏而待獲🏃♂️。”鄭注引杜子春曰:“乏讀為匱乏之乏🫳🏻,持獲者所蔽。”《文選·東京賦》👩🏻🏫:“設三乏,厞司旌👨👨👧👦。”薛綜注😁🧖♂️:“乏,以革為之,護旌者之禦矢也。”《說文·竹部》🎗:“䉷,隿射所蔽者也。从竹💸,嚴聲。”段注:“此謂射雉之翳也,亦謂之廩🙋🏿♀️。”《廣雅·釋器》:“箖🙋♀️⛔,翳也。”王念孫《疏證》🧑🏿🦰:“箖,古通作廩👨🏿🦰。”朱駿聲《說文通訓定聲》🌁:“廩、箖同聲🚊,䉷🤘🏽、箖雙聲👳🏿。”

凡聲與林聲相通。《說文·艸部》:“葻,艸得風皃。从艸、風。風亦聲。讀若婪。”

凡聲與敢聲相通。后漢支讖譯《道行般若經》云:“須菩提知舍利弗之所念,便語舍利弗言:‘敢佛弟子所說法👨🏿🦳、所成法🤴,皆持佛神威👉🏽。’”后漢支讖譯《兜沙經》🏜:“佛放光明,……各各照見諸天上人所止處🥻,敢是佛界中,悉皆照明。”[51]

今聲、林聲、㐭聲🤹🏼♀️、敢聲、兼聲相通🙋🏿♀️。郭店簡《唐虞之道》👒:“六帝興於古🤵♀️,![]() 𥝩(由)此也。”“

𥝩(由)此也。”“![]() ”,借為“咸”。馬王堆漢墓帛書《式法·祭》有“浛池”🤷🏽、“淦池”,整理小組讀為“咸池”。[52]《說文·手部》:“捦,急持衣襟也🧏♂️。从手🌠,金聲🧎➡️🥰。㩒🚭,或从禁。”《資治通鑒·漢紀三十五》:“追至禁溪🧃。”胡三省注:“《水經注》及《越志》皆作金溪🙎🏿♀️。” 《說文·女部》:“㜝,含怒也。一曰難知也🫸🏻。从女,酓聲。《詩》曰𓀛:‘碩大且㜝。’”《詩·陳風·澤陂》🤸🏽:“碩大且儼☃️✋🏻。” 《說文·𨸏部》:“隒,崖也。从𨸏🤷🏻♀️,兼聲。讀若儼。”《公羊傳·文公十三年》✤:“羣公廩🧒🏿。”《周易·坤卦》鄭注引《公羊傳》作“羣公溓”🐃。[53]

”,借為“咸”。馬王堆漢墓帛書《式法·祭》有“浛池”🤷🏽、“淦池”,整理小組讀為“咸池”。[52]《說文·手部》:“捦,急持衣襟也🧏♂️。从手🌠,金聲🧎➡️🥰。㩒🚭,或从禁。”《資治通鑒·漢紀三十五》:“追至禁溪🧃。”胡三省注:“《水經注》及《越志》皆作金溪🙎🏿♀️。” 《說文·女部》:“㜝,含怒也。一曰難知也🫸🏻。从女,酓聲。《詩》曰𓀛:‘碩大且㜝。’”《詩·陳風·澤陂》🤸🏽:“碩大且儼☃️✋🏻。” 《說文·𨸏部》:“隒,崖也。从𨸏🤷🏻♀️,兼聲。讀若儼。”《公羊傳·文公十三年》✤:“羣公廩🧒🏿。”《周易·坤卦》鄭注引《公羊傳》作“羣公溓”🐃。[53]

然則金之於法(笵)👩👧,猶禁之於窆(塴)🏥,緘之於繃,廉之於貶🤹🏽♀️,葻之於敢風,敢之於凡也🦸🏿🙈。我們在前面已經舉過凡與夫聲、百聲相通例證🦬,所以刘宗漢先生認為“金”即“百”之借字的意見是可以成立的。劉先生文中雖然列舉了一些牙音與唇音相通的例證,但由於沒有真正認識到這兩者相通背後蘊含的音理,[54]涉及侵談與魚部的例證較少👶🏿,故不揣冒昧🌷,本著就近取譬的原則,謹為補證如上。[55]

綜上所述,上博簡“法”字古文的發現有著非同尋常的意義。一是從字形上看,有助於我們重新認識古文“法”字的構形理據,理清“法”字古文的演變序列;二是從讀音上看,有助於我們理解“法”字古文跟其他“法”字異構的內在語音聯係,並增進我們對談魚通轉的認識;[56]三是從字際關係看,有助於我們探索戰國常用數目字“全(百)”的字形來源。

[1]本文的寫作受到中國社會科學院基础研究学者资助计划項目“古漢字諧聲系統初探”的資助,初稿曾提交“中国文字学会第六届学术年会”(2011年7月29日至8月1日🏛🐞,张家口)及“第三屆中日韓(CJK)漢字文化學術國際論壇——漢字語料庫標注暨紀念戴家祥先生誕辰105周年學術研討會”(2011年8月26日至8月29日)⚾️。

[2]凌襄(李學勤):《試論馬王堆帛書〈伊尹·九主〉》,《文物》1974年第11期;劉樂賢:《〈說文〉“法”字古文補釋》,《古文字研究》第24輯第464-467頁,中華書局🛫,2002年🧑🦼➡️。

[3]李陽冰云:“注一,所以驅民之正。”

[4]馬敘倫:《說文解字六書疏證》卷十九第37頁🧞,上海書店🖥,1985年📺;黃錫全:《汗簡注釋》第107、108頁,武漢大學出版社,1990年🧚🏽♂️;何琳儀🚿:《戰國古文字典——戰國古文聲系》(1438-1439頁),中華書局,1998年☢️;凌襄(李學勤):《試論馬王堆帛書〈伊尹•九主〉》,《文物》1974年第11期。

[5]馬承源主編😙:《上海博物館藏戰國楚竹書(一)》第190頁,上海古籍出版社🚴🏼,2001年。此處釋文從寬☆。

[6]李零🥢:《上博楚簡校讀記(之二)👩🏽🎓:〈緇衣〉》,朱淵清🗾、廖明春主編🖖🏻:《上博館藏戰國楚竹書研究》第412-423頁🚂,上海書店,2002年。原文有夾注🙅🏻♂️,此從略。

[7]白於藍◾️:《〈上海博物館藏戰國楚竹書一〉釋注商榷》🙎🏻,《華南師大學報》2002年第5期👩💻。

[8]張富海🏃♂️➡️:《漢人所謂古文之研究》📮,第133-134頁,線裝書局🚶🏻♀️,2007年。

[9]字形采自汤餘惠《战国文字编》225頁,福建人民出版社,2001年🥕。

[10]李學勤⚛️🧚🏼♀️:《平山墓藏群与中山国的文化》,《文物》1979年第1期;朱德熙🅱️、裘錫圭:《平山中山王墓銅器的初步研究》,《文物》1979年第1期;于省吾:《釋百》🏃🏻♂️➡️,《江漢考古》,1983年第4期😌。

[11]詳本文最後關於“全”字字形來源的探討。

[12]無論是在傳世文獻還是出土文獻中🥚🙋🏼♀️,我們都能發現談魚通轉的實例。我們已經就這個問題寫了幾篇文章,目前仍繼續在這個方面進行研究和探索。

[13]許進雄🚴🏽:《許進雄古文字論集》(第338-339頁),商務印書館,2010年。按此說亦收入李圃主編《古文字詁林》第8冊第(上海教育出版社,2003年),余撰寫初稿時失檢🤹🏿。

[14]許進雄:《再談金與法》👨❤️💋👨,《中國文字》新6期🧔,1982年5月🎵,收入《許進雄古文字論集》(第480-485頁)收入《許進雄古文字論集》(第338-339頁)👨🏼✈️,商務印書館🧮,2010年;又《談與金有關的字》👨🏻🦼,《中國文字》新16期,1992年4月。此處引文出自前者,原注中的頁碼指張日昇、林潔明《周法高上古音韻表》,香港中文大學,1973年👌🏽🏌️♀️。

[15]李守奎:《楚文字編》第574—575頁🎳,華東師大出版社,2003年。

[16]何琳儀:《戰國古文字典——戰國古文聲系》第1426頁,中華書局⛹🏿♀️,1998年。

[17]何琳儀👉🏿:《戰國古文字典——戰國古文聲系》第1426頁🙎🏿♂️🆕,中華書局,1998年🚖。

[18]宋保《諧聲補逸》云:“灋,从水、从廌、去聲。重文作法,去聲。《廣雅疏證》‘法’字注云‘去聲’。保謹案:法字去聲,猶㹤怯劫䖔从去聲也。”

[19]于省吾🕵️♀️:《甲骨文字釋林》第450-451頁,《江汉考古》1983 年4 期。

[20]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》,221~300頁,上海:上海古籍出版社,2008年12月🏃♀️。

[21]章太炎《文始》云:“《說文》:‘品,眾庶也。从三口。’孳乳為凡🕵🏿,冣括而言也🧘🏽♂️。”見《章太炎全集(七)》第366頁🦖,上海人民出版社,1999年。在沒有看到凡品音轉的實例之前,章氏就已認識到副詞“凡”與“品物”之“品”(名詞)在音義上的聯係,是很讓人敬佩的。

[22]見清王引之《經傳釋詞》第241頁所錄黃侃眉批,嶽鹿書社,1984年👨🏻💼。

[23]湯餘惠🤲🏻:《關於全字的再探討》,《古文字研究》第17輯,中華書局,1989年。

[24]許進雄:《再談金與法》,《中國文字》新6期🧝♀️,1982年5月。收入許進雄《許進雄古文字論集》(第338-339頁)🧑🏿✈️,商務印書館🏥,2010年⤴️。

[25]今本《說文》此條一定有錯誤。從篆文字形看不出“从入合二”之意🥭。又根據現有材料,“从入合二”衹能理解為對古文字形的解釋,應該放在古文字形之後。所以《說文》原來可能是這個樣子:“白👋🏽,西方色也。陰用事🚵🏼,物色白🎎。![]() ,古文白,从入合二🚴🏿。二,陰數。”

,古文白,从入合二🚴🏿。二,陰數。”

[26]劉樂賢✹:《〈說文〉“法”字古文補釋》,《古文字研究》第24輯第464-467頁,中華書局,2002年。

[27] 黃錫全:《汗簡注釋》第108頁,武漢大學出版社,1990年。盡管“乏”跟“法”讀音相同↙️,但目前的材料似乎還不足以讓我們在“![]() ”和“

”和“![]() ”的字形上建立聯係🪓,所以我們這個序列里沒有包括“

”的字形上建立聯係🪓,所以我們這個序列里沒有包括“![]() ”字👇🏿。

”字👇🏿。

[28]裘锡圭🔫:《談談古文字資料對古漢語研究的重要性》🐴🧔,《中國語文》1979年第6期。

[29]“古桑”或作“古乗”🧖♀️。 “乗”即桑字异体“桒”之訛字🦹🏻♀️。

[30]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書》“圖版”第26頁,上海古籍出版社⏰,2003年🫄。

[31]馬王堆漢墓帛書整理小組《馬王堆漢墓帛〈六十四卦〉釋文》,《文物》1984年第3期🦶。

[32]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書》“圖版”第67頁,上海古籍出版社,2003年。

[33]參董同龢🧑🏻🦽:《上古音韻表稿》,《歷史語言所研究集刊》第18本第58頁,中華書局🪬,1987年🐞;裘锡圭:《談談古文字資料對古漢語研究的重要性》,《中國語文》1979年第6期;馮蒸🤽🏽:《〈說文中應有兩個去字說——上古去字*-b尾說質疑〉》,《汉语音韵学论文集》第84-95頁🌰,首都師大出版社,1997年。

[34]何琳儀👏🏻、黃錫全🪡🙍🏼:《“瑚璉”探源》,《史學集刊》1983年第1期👐🏿;李伯謙🙆🏿♂️:《叔夨方鼎銘文考釋》☄️,《文物》2001年第8期。

[35]李家浩:《讀郭店楚墓竹簡瑣議 》 《郭店楚簡研究》(《中國哲學》) 第20輯🍿,遼寧教育出版社。

[36]裘锡圭🧑🏿🚀、李家浩:《曾侯乙墓钟磬铭文释文说明》,《音樂研究》1981年第1期✧。

[37]裘錫圭:《釋“ ![]() ”》,《古文字論集》第11-16頁,中華書局❣️,1992年👨✈️。

”》,《古文字論集》第11-16頁,中華書局❣️,1992年👨✈️。

[38]裘锡圭、李家浩💂🏽♀️🫴🏼:《曾侯乙墓钟磬铭文释文说明》,《音樂研究》1981年第1期✭。

[39]裘錫圭、李家浩:《曾侯乙墓鐘磬銘文釋文說明》,《音樂研究》1981年第1期㊗️;劉釗:《古文字構形研學》第85、86頁,釋“㝬”字,95、96頁釋“害”字👨🏼🔧,福建人民出版社,2006年;何琳儀、黃錫全:《“瑚璉”探源》🧫,《史學集刊》1983年第1期;李伯謙:《叔夨方鼎銘文考釋》,《文物》2001年第8期。

[40]裘錫圭、李家浩🙍♂️🧭:《曾侯乙墓鐘磬銘文釋文說明》,《音樂研究》1981年第1期。

[41]《說文•心部》📢🤳🏿:“憲,敏也👨👩👦。从心,从目,害省聲👨🎨。”

[42]事實上有些人是不同意的。參見大西克也:《論古文字資料中的「害」字及其讀音問題》第303——306頁,《古文字研究》第24輯👂🏼,中華書局👐🏽,2002年🦮。

[43]大西克也:《論古文字資料中的「害」字及其讀音問題》第303——306頁,《古文字研究》第24輯👨🏼🦳,中華書局,2002年😑。

[44]見吳良寶《先秦貨幣文字編》,第48-49頁,福建人民出版社,2006年。

[45]李學勤:《平山墓藏群与中山国的文化》👨🏿🦰,《文物》1979年第1期。

[46]于省吾:《釋百》,《江漢考古》🫱🏿🧑🏿🔬,1983年04期🧑🧑🧒🧒。

[47]湯餘惠:《關於全字的再探討》,《古文字研究》第17輯,中華書局🉐,1989年。

[48]劉宗漢:《釋戰國貨幣中的“ ![]() ”》🥫,《中國錢幣》1985年第二期🤸🏼♂️。

”》🥫,《中國錢幣》1985年第二期🤸🏼♂️。

[49]劉樂賢:《讀馬王堆帛書札記二則》🏟,《湖南省博物館文集》第4輯,第111-113頁,《船山學刊》,1998年。收入氏著《戰國秦漢簡帛叢考》,文物出版社,2010年🚣🏻♂️。又見氏著《〈說文〉“法”字古文補釋》🗺,《古文字研究》第24輯第464-467頁👊🏿,中華書局,2002年。

[50]章太炎:《文始》,《章太炎全集》(七)第412頁,上海人民出版社,1999年🛋。

[51]此兩例采自朱慶之《“敢”有“凡”义及其原因》,《古漢語研究》1989年第2期🗓。

[52]馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆帛書〈式法〉釋文摘要》🖥,《文物》2000年第7期。

[53]《詩·小雅·采薇》正義引🤜🏼。

[54]劉先生認為“百”字古音“屬耕部”,故可與侵部之“金”相通💇🏻,恐不可從🫧。

[55]關於“金”字的構形,我們也擬專文探討,茲從略。

[56]談魚通轉現象是一個亟待大家重新認識和探討的問題🧟♂️。我們此前已經撰寫數篇文章探討談魚通轉現象,陸續刊於武漢大學簡帛網站,請大家參看。

附記: 本文初稿曾蒙劉樂賢、王志平、蘇建洲三位先生賜教,謹致謝忱🙂↔️!

本文收稿日期為2011年9月6日。

本文發佈日期為2011年9月7日。

点击下载附件: 0933孟蓬生:“法”字古文音釋——談魚通轉例說之五

0933孟蓬生:“法”字古文音釋——談魚通轉例說之五

-

十三月 在 2011/9/7 10:27:14 评价道:第1楼

鄙意以為[灋]為[解廌]💯,[獬豸]的合文

解即[去]字, [獬豸]音疊韻 kai tai(皐陶)

如蟳又名蝤蛑然

今音[法]輕唇f-,古殆呼音h-

法字有-t入聲尾可證, 與盍-p不同

反[正]為[乏],大約自[疋]音來

-

danqiuxiaowu 在 2011/9/7 19:43:46 评价道:第2楼

盍月通轉👑,實際上應該看成盍魚通轉

————

A通B,B通C,未必就是A通C🤘🏿🚣♂️。

盍月通轉的例证更多↪️,而且牵涉到中古去声字,古音学家一般用ps>ts去解释,似乎没有必要转而用“盍魚通轉”来理解?

-

孟蓬生 在 2011/9/7 21:38:46 评价道:第3楼

謝謝danqiuxiaowu賜教!“a通b、b通c、所以a通c”的原則🫧,我確實不敢說它是無懈可擊。我此生夢寐以求的也是能夠找到更好的辦法,但資質駑鈍✍🏽🙆,目前還一無所獲📘。只能先用這個辦法加以歸納(一般條例),然后用別的辦法校正或檢驗一下(補充條例),把不同質的東西排除出去,如此而已𓀆。所以我這里想冒昧請教一下:您是用了什么更高明的方法來歸納上古漢語的韻部的?還有📂,您是用了什么更先進的方法來給《廣韻》反切上字和反切下字分類的?

盍ap🧑🦯➡️、月at、魚a三部相通大概已是不爭的事實(我暫從王力先生擬音)👻,至於解釋似可有多種選擇。比如也可以認為ap變了at,而ak(ag)變為at,自然也可以相通。當然還可以認為他們都只剩下一個喉塞音的韻尾⇾,變成a?,自然也可以相通。還可以認為這三部都消失韻尾,就只剩下a了,自然可以相通👩🏻🦯。我還沒有看出非要用s尾來解釋的理由,這只好請danqiuxiaowu 先生諒解了。

-

小松 在 2011/9/8 12:23:03 评价道:第4楼

《緇衣》中另有四個“百姓”之“百”🦃。

-

海天 在 2011/9/8 13:24:12 评价道:第5楼

《程寤》簡2-3「敝(幣)告【2】宗方(祊)

(

( -社)禝(稷)」,其中「社」字寫法值得注意。這種寫法接近大徐本《說文》古文「社」作

-社)禝(稷)」,其中「社」字寫法值得注意。這種寫法接近大徐本《說文》古文「社」作 、中山王鼎(《集成》5.2840)「社」作

、中山王鼎(《集成》5.2840)「社」作 、《新蔡》這種寫法非常常見,如乙四76「社」作

、《新蔡》這種寫法非常常見,如乙四76「社」作  、《鬼神之明》02簡背「社」作

、《鬼神之明》02簡背「社」作 ,但是沒有「示」旁卻是首見💆🏿♂️。《新蔡》零718作

,但是沒有「示」旁卻是首見💆🏿♂️。《新蔡》零718作 ,竹簡左邊殘缺,估計本來也是作

,竹簡左邊殘缺,估計本來也是作 。「

。「 」寫法讓我們聯想到常見於三晉系趙國兵器常見的人物「

」寫法讓我們聯想到常見於三晉系趙國兵器常見的人物「 波」〰️,起先釋為「杜」,黃盛璋首先釋為「廉頗」2️⃣。(黃盛璋🚣🏽♂️:〈試論三晉兵器的國別和年代及其相關問題〉《考古學報》1974 年第1期24-25頁。又載《歷史地理與考古論叢》89-147頁🍋🟩,齊魯書社,1982 年🫁🙋🏻。)李家浩先生認為「

波」〰️,起先釋為「杜」,黃盛璋首先釋為「廉頗」2️⃣。(黃盛璋🚣🏽♂️:〈試論三晉兵器的國別和年代及其相關問題〉《考古學報》1974 年第1期24-25頁。又載《歷史地理與考古論叢》89-147頁🍋🟩,齊魯書社,1982 年🫁🙋🏻。)李家浩先生認為「 」即「

」即「 」🅱️👰♂️,是「埶」的簡省。《說文‧炎部》「

」🅱️👰♂️,是「埶」的簡省。《說文‧炎部》「 」或作「

」或作「 」,「

」,「 」從「

」從「 」聲;「

」聲;「 」從「

」從「 」聲⛹🏼♀️🙋♂️。又《說文‧見部》「

」聲⛹🏼♀️🙋♂️。又《說文‧見部》「 ,從見↗️,

,從見↗️,  聲🤜🏽。讀若鎌。」所以「

聲🤜🏽。讀若鎌。」所以「 」可以讀為「廉」🏌🏽♂️,韻部是月談的通轉關係。(李家浩🧑🏻🎨:〈南越王墓車馹虎節銘文考釋─戰國符節銘文研究之四〉,廣東炎黃文化研究會、紀念容庚先生百年誕辰暨中國古文字學學銜研討會🕙:《容庚先生百年誕辰紀念文集(古文字研究專號)》,廣束人民出版社,1998 年,662一671頁。)李家浩先生的說法證諸後出的竹簡顯然是對的,如

」可以讀為「廉」🏌🏽♂️,韻部是月談的通轉關係。(李家浩🧑🏻🎨:〈南越王墓車馹虎節銘文考釋─戰國符節銘文研究之四〉,廣東炎黃文化研究會、紀念容庚先生百年誕辰暨中國古文字學學銜研討會🕙:《容庚先生百年誕辰紀念文集(古文字研究專號)》,廣束人民出版社,1998 年,662一671頁。)李家浩先生的說法證諸後出的竹簡顯然是對的,如 (《包山》12)🤵🏻♀️🕵️♀️、

(《包山》12)🤵🏻♀️🕵️♀️、 (《柬大王泊旱》16)皆應隸定為「

(《柬大王泊旱》16)皆應隸定為「 」🦋,分析為從「埶」省聲🏏,讀為「馹」🧑🏽🦱。

」🦋,分析為從「埶」省聲🏏,讀為「馹」🧑🏽🦱。回頭來看《程寤》的「

」字與「廉頗」之「廉」的關係。整理者與復旦讀書會的釋文都寫作「

」字與「廉頗」之「廉」的關係。整理者與復旦讀書會的釋文都寫作「 (社)」,似乎都認為「

(社)」,似乎都認為「 」是「社」字異體,則「

」是「社」字異體,則「 」與「

」與「 」偏旁「

」偏旁「 」是同形字的關係,這是一種可能👨🏽⚕️。則「社」🔆,禪紐魚部,中古開口三等;「廉」🍿,來紐談部,中古開口三等👩🏻🦽。聲紐禪母💆🏿♀️、喻母四等跟定母的古音很近,(曾運乾:〈喻母古讀考〉《音韻學講義》👰🏿♀️,中華書局,1996年11月,頁147—170)而來母跟定母🚵♀️、喻母四等的古音更是接近🗣。如馬王堆帛書《春秋事語》「吳伐越」章「刑不粦(來母)」,整理者讀爲「刑不慎(禪母)」🧑🏽🎄。韻部則可以提供魚談通轉的一個例證。目前見到的「

」是同形字的關係,這是一種可能👨🏽⚕️。則「社」🔆,禪紐魚部,中古開口三等;「廉」🍿,來紐談部,中古開口三等👩🏻🦽。聲紐禪母💆🏿♀️、喻母四等跟定母的古音很近,(曾運乾:〈喻母古讀考〉《音韻學講義》👰🏿♀️,中華書局,1996年11月,頁147—170)而來母跟定母🚵♀️、喻母四等的古音更是接近🗣。如馬王堆帛書《春秋事語》「吳伐越」章「刑不粦(來母)」,整理者讀爲「刑不慎(禪母)」🧑🏽🎄。韻部則可以提供魚談通轉的一個例證。目前見到的「 」字獨體就屬《程寤》與趙國兵器的人物「

」字獨體就屬《程寤》與趙國兵器的人物「 波」🤤👓,把二者合觀是合理的👩✈️,同時也可以增添魚談通轉的一個例證👍🏻。

波」🤤👓,把二者合觀是合理的👩✈️,同時也可以增添魚談通轉的一個例證👍🏻。當然還有一種可能是《程寤》的「

」其實就是「埶」的偏旁,即

」其實就是「埶」的偏旁,即 的偏旁🦯,與

的偏旁🦯,與 (社)無關。「埶」在楚竹書中有多種讀法😏,如讀為「勢」,書紐月部,與「社」➛🧛🏿♀️,禪紐魚部,聲音也算接近😑,二者聲紐同為正齒音,韻部通轉也有相通的例證,如「丯」聲字的通假例證♣️。這樣理解的好處是不會出現從未見過的寫作「

(社)無關。「埶」在楚竹書中有多種讀法😏,如讀為「勢」,書紐月部,與「社」➛🧛🏿♀️,禪紐魚部,聲音也算接近😑,二者聲紐同為正齒音,韻部通轉也有相通的例證,如「丯」聲字的通假例證♣️。這樣理解的好處是不會出現從未見過的寫作「 」的「社」字異體。則從「埶」聲的通假範圍就有月、歌、魚🙆🏿♂️、談部。

」的「社」字異體。則從「埶」聲的通假範圍就有月、歌、魚🙆🏿♂️、談部。

, -

孟蓬生 在 2011/9/8 17:41:53 评价道:第6楼

謝謝兩位!海天兄所說是俺的“談魚通轉例說之七”呀💶,哈哈哈哈!那就請兄完成吧!

-

海天 在 2011/9/8 19:45:04 评价道:第7楼

孟蓬生:

孟蓬生:

謝謝兩位!海天兄所說是俺的“談魚通轉例說之七”呀,哈哈哈哈♕!那就請兄完成吧!

這麼巧,正好與先生關注的課題相同💇🏻!

-

孟蓬生 在 2011/9/9 0:37:47 评价道:第8楼

“讀為「勢」👨🍳,書紐月部,與「社」🌼,禪紐魚部,聲音也算近⌛️。”

不是也算近🤹🏽♀️,而是很近🧑🏼🍳。从埶声的褻字或作袣。《詩·鄘風·君子偕老》:“是紲袢也。”《說文》引“紲”作“褻”。是世聲與埶聲相通👇📋。《說文·貝部》😺:“貰,貸也。从貝,世聲。”《周禮·地官·司市》:“以泉府同貨而斂賒。”鄭玄注:“民無貨則賒貰而予之。”賈公彥疏:“賒、貰二字通用也🌋。”《史記·高祖本紀》🤹🏻:“常從王媼、武負貰酒♝。”裴駰《集解》引韋昭曰:“貰,賒也。”《索隐》:“鄒誕生貰音世,與《字林》、《聲韻》並同🔷。又音時夜反🙋🏿。《廣雅》云🧍♂️:‘貰,賒也’。《說文》云🙋🏼♀️:‘貰,貸也。’臨淮有貰陽縣🤸♀️,《漢書功臣表》貰陽侯劉纏,而此紀作射陽⚜️,則‘貰’亦‘射’也。”貰之於賒🏃♀️,猶貰之於射也🏇🤑。埶聲與至聲💁🏻、爾聲相通🚘。《爾雅·釋詁下》🌏:“射,厭也。”陸德明《釋文》☝️:“射,字又作斁☂️,同🧑🏼🦰🤏🏿。”所以馹(𨖹)👨🏽🦳、驛为同源詞🪓⚠️,猶如衵、襗為同源詞一樣🦸🏽♂️。拙作《清華簡“妒(从執从古)”字音釋——談魚通轉例說之六》也涉及到盍、月、鱼的問題,以上謹供建洲兄參考。

-

海天 在 2011/9/9 8:28:10 评价道:第9楼

謝謝先生指導,也期待課題早日完成!

-

admin 在 2011/11/13 14:32:21 评价道5️⃣:第10楼

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编⚪️:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:705830