網摘:《上博八》專輯

鍾碩 整理

說明

本文爲網站定期製作的網摘,內容為本站2011年7月發佈的《上海博物館藏戰國楚竹書(八)》專題論文的實名評論。相關論文以復旦大學出土文獻與古文字研究富达和吉林大學古籍所古文字專業研究生聯合讀書會(簡稱“讀書會”)的論文為主👩🏻🔬🤶🏼,包括以下13篇👨👧👧:

1.沈培:《上博(六)》和《上博(八)》竹簡相互編聯之一例

2.讀書會:上博八《子道餓》校讀

3.讀書會🙇🏼:上博八《顏淵問於孔子》校讀

4.讀書會🧚🏽👨🎨:上博八《成王既邦》校讀

5.讀書會:上博八《命》校讀

6.讀書會:上博八《王居》、《志書乃言》校讀

7.讀書會:上博八《李頌》校讀

8.讀書會:上博八《蘭賦》校讀

9.讀書會🚔:上博八《有皇將起》校讀

10.讀書會:上博八《鶹鷅》校讀

11.陳劍:《上博(八)·子道餓》補說

12.陳劍:《上博(八)·王居》復原

13.單育辰:佔畢隨錄之十五

這些論文今後不會再製作網摘,請網友們不要再在這些論文後添加實名評論😋。如需對這些論文發表意見🤞🏼,可在學術討論區發帖或向本站郵箱投稿。

摘錄的評論內容,儘量保持評論原樣,僅在保持評論人學術觀點不變的基礎上作一些技術性改動🧼,這些技術性改動包括🤍🙎🏼♀️:

1.文字統一改爲繁體中文。

2.標點符號統一改爲中國大陸地區通用標點。

3.錯字、漏字、衍字、語病等😗,凡編輯發現者徑直更正👨🏻🏫🈶。

4.網絡詞彙替換爲正式用語,如“俺”改爲“我”。

5.因技術問題丟失的圖片徑補,部分以圖片格式添加的評論轉爲文字格式📏。

6.需要加以說明之處,以編輯按語形式用〖〗括注。

網摘摘錄依照本網的《實名討論制度細則(試行)》進行🐴。原則上,網摘只摘錄實名評論的內容⬛️,非實名評論不予錄入。在針對某一問題展開反復討論的特殊情況下,在無法避開非實名評論時🤍,酌情收錄個別非實名評論以使實名評論的學術信息保持完整。這些非實名評論😼👳🏿,儘量改署實名,無法知曉評論人者🏇🤛🏼,徑以“網友”指稱🧚🏽。實名評論中🛤,不涉及學術觀點的言論以及評論人又跟帖聲明放棄的學術觀點,不予摘錄。

本次摘錄按論文分節🎐,每篇論文下的評論均單獨作爲一節。每節下依討論內容的不同依次編號👐。如是對於同一問題的多則評論,且字數都不多,就用一個編號。如是對於同一問題的反復討論🧑🏻,即便字數很多,也用一個編號💆🏿♀️。同一問題的評論,依時間先後順序排列。摘錄的評論截止2011年8月31日。

歡迎網友們在網摘評論中對網摘提出意見和建議。也歡迎網友們以其它形式將意見和建議告知本網。本網不會製作網摘之網摘,因此請勿在網摘後進行學術性評論🪕。

由於本站編輯水平有限🧖🏽♂️,摘錄中錯誤不可避免,敬請讀者諒解!如摘錄中存在曲解評論人原意之處,責任概由摘錄編輯負責🌰。

壹、沈培🫳🏽:《上博(六)》和《上博(八)》竹簡相互編聯之一例

本節爲沈培《〈上博(六)〉和〈上博(八)〉竹簡相互編聯之一例》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月17日🛝,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1590)的文後評論。

1.

高佑仁(2011年7月18日;第1樓)🧕🏽:至於《平王與王子木》與《志書乃言》兩篇簡文🫸,無論是文字還是簡長等方面都是一致的☑️。如果再順著這個思路推🥾,《平王問鄭壽》、《平王與王子木》📪、《志書乃言》📍、《王居》(後二篇部分簡尚未有定論),可能同抄於一卷✊🏿🧑🏿,簡長、上下編聯的相關位置都非常相近。

單育辰(2011年7月18日;第2樓)🍧:《命》與《志書乃言》、《王居》竹簡形制及字跡全同。

蘇建洲(2011年7月18日;第4樓):由整理者公佈的資料來看👩🏻🌾,確實是如此🤞🏻。李零《簡帛古書與學術源流》274頁將這些分成兩批材料,不知為何?

程少軒(2011年7月19日;第5樓)🦨:四篇竹書保存皆十分完好(僅《王居》7上端略殘),似可看作它們同編一冊旁證的。李零先生的方案只是初步整理的分類。上次李零先生來作講座時曾提到初步整理時所據圖版比例不一👨🏿🚒👩🏻🍼,導致分篇存在問題🎽,如《從政》便因圖版有大小兩種而誤分為甲乙兩本🐞。想必楚王故事也存在類似的情況。

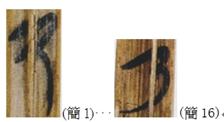

高佑仁(2011年7月23日Ⓜ️🖼;第6樓):如果依照陳劍先生《〈上博(八)·王居〉復原》一文的編聯意見,上博八的《志書乃言》(1-7簡👨🏻🦰,無簡8)以及《王居》(通篇/1-7簡)並加上《命》簡4、簡5當統稱為《王居》(因為有篇題)⛅️⛷。透過字跡比對可以有以下兩個結論:

1.《王居》篇的篇題與正文的出自不同人之手,這情況上博簡已多見,如《曹沫之陣》。

2.復合後的《王居》篇字形與《平王問鄭壽》🤷🏿♀️、《平王與王子木》不同(但不包括能併入《平王與王子木》篇的《志書乃言》簡8),《王居》篇有許多特徵字👳🏿♂️,例如:可、之、而、止、以🕵🏼、我、心等🚔🕠,都和兩篇《平王》作品有很大的差異,其中“止”形喜歡寫成下半从二“︶”,如“![]() ”𓀀,具有很明顯的區別性。《王居》篇固然竹簡形制與二篇《平王》作品非常類似🚵🏼,但是畢竟不是連續抄寫,書手又不同,由是觀之,李零分成兩類應該是比較謹慎的態度🧳。

”𓀀,具有很明顯的區別性。《王居》篇固然竹簡形制與二篇《平王》作品非常類似🚵🏼,但是畢竟不是連續抄寫,書手又不同,由是觀之,李零分成兩類應該是比較謹慎的態度🧳。

貳、讀書會:上博八《子道餓》校讀

本節主要爲讀書會《上博八〈子道餓〉校讀》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月17日🤪,http🧝://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1591)的文後評論。另收入陳劍《上博(八)·子道餓》補說(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月19日http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1603)的文後評論🏋🏼♀️。凡屬後者的,將在評論後以編按形式說明。

簡4與簡5可綴合。簡6字體與他簡不同,故移出本篇♓️。調整後本篇共四支整簡,簡序為👨🏽:(4+5)—3—2—1。

簡4+簡5

1.

劉洪濤(2011年7月17日;第5樓):簡4“魯司寇奇(寄)言游於逡(🚈?)楚”,“奇”疑讀爲“寄”🦔,似乎是寄政⚰️、寄食之意☹️,可以說是魯司冠安排言游工作(舍食)𓀛👶🏽。簡1“家生”讀如本字,指生計、營生🖲。《史記·扁鵲倉公列傳》:“文王病時⏺,臣意家貧🤶🦈,欲為人治病,誠恐吏以除拘臣意也,故移名數,左右不脩家生,出行游國中,問善為方數者事之久矣,見事數師,悉受其要事👩🏼🦱⏮,盡其方書意,及解論之🐷。”

劉洪濤(2011年7月18日;第16樓)𓀕:“食而弗與爲禮”是理解這篇文章的鑰匙。“弗與爲禮”我們都知道了,是指“既除,而司冠不至”🤵🏼♂️。那麼“食”呢?肯定不會沒有交待。我認爲就是指“魯司冠奇言游於逡楚”👴🏼。先看下面的古書的例子:

1🫅🏽、《左傳》襄公十二年👦🏻:齊人以郲寄衛侯🤏🏼。及其複也🚸,以郲糧歸🚣🏻。(寄衛侯於郲)

2🎮、《戰國策·齊策四》:齊人有馮諼者,貧乏不能自存,使人屬孟嘗君,願寄食門下🤏🏽。(寄自己於孟嘗君,注意這裏有“人”作介紹者,可能相當於魯司冠)

3🌥、《史記·淮陰侯列傳》:信家貧💴。常寄食於下鄉亭長👱🏿♀️★。

4🙎🏻♀️、《戰國策·燕策一》🤵♂️:夫列在萬乘而寄質于齊。(“質”是燕王之子吧🕳,相當於魯司冠的人是燕王🌺。又似乎帛書本就作“奇”)

5、東方朔《七諫》🖍:便娟之修竹兮,寄生乎江潭↕️。(寄生就是寄食)

6、《晏子春秋》🕵🏿:公謂晏子曰:“夫獄,國之重官也,願托之夫子♥️。”(托也是寄,寄獄政於晏子)

7、《韓非子·外儲說右上》👨🏼🦱🏌🏽:王曰:“寡人托國于子,安更得賢相?”(寄相國之職於甘茂)

8🤠、《孟子·萬章下》“士之不托諸侯,何也”,趙歧注🌅:“托,寄也,謂若寄公食祿於所托之國也🧛🏿♀️。”

所以,“魯司冠寄言游於逡楚”的“寄”就是寄食👩🦰、寄政之意,如果逡楚是人名,則是魯司冠向逡楚推薦言游,讓言游做逡楚的門客。如果逡楚是地名🧑🏿💼,則是魯司冠任命言游做逡楚這個地方的執政,類似子路爲季氏宰🦸🏻♂️。

蘇建洲(2011年7月18日;第17樓)🐶:劉洪濤先生說甚好💂🏿,成立的可能性非常大👩🏽💻。不過我疑惑的是🙍🏽♀️,如兄所解“寄”就是寄食、寄政之意🥩👨🏽🔧,如果逡楚是人名,則是魯司冠向逡楚推薦言游👩🏼🎤,讓言游做逡楚的門客。如果逡楚是地名𓀐,則是魯司冠任命言游做逡楚這個地方的執政,類似子路爲季氏宰。則與底下一段:

“荼(除)![]() (乎)!司

(乎)!司![]() (寇)【4】𨟻(將)見我💾。”門人旣荼(除),而司

(寇)【4】𨟻(將)見我💾。”門人旣荼(除),而司![]() (寇)不至。𧧑(言)遊去。

(寇)不至。𧧑(言)遊去。

的對應關係是什麼?感覺起來,寄食🧛、寄政是一事,司寇要來是一事,找不到對應關係。

劉洪濤(2011年7月18日;第18樓):這個我也沒想清楚,簡4和簡5拼在一起看起來確實很好,但是我發現,若要按照現在的標點,說“荼乎”的應該是魯司寇才對。即使在“楚”下施“句”號,也不能解決這一問題。看來這一段文字不是沒有再思考的必要。

林文華(2011年8月4日;第33樓):個人同意劉洪濤先生“奇”讀作“寄”之說〽️,但“寄”似乎應解作寄寓🏉、寄居之意比較妥,如此下文“逡楚”可當地名🀄️。(網友“小狐”說《集韻》:羇,旅寓也。——也即作爲暫時的居住者而停留,近之)也就是說魯司寇打算進用言游,暫時先將其寄寓在逡楚之地👼🏼,再擇時來詳談🏒。

林文華(2011年8月4日;第34樓):《國語‧周語中》:“國無寄寓”⚓️,注:“無寄寓,不為廬舍🧑🏽,可以寄寓羈旅之客也🧦。”《漢書‧息夫躬傳》🧑🧒:“躬歸國,未有第宅,寄居丘亭。”另外,《史記·管晏列傳》說越石父賢🧑🏽🏫,身遭縲紲,晏嬰贖之載歸☀️,將其暫時安頓卻久不去詳談,越石父以其無禮而請歸🔔🚵♀️,可與本文相互參照。

2.

蘇建洲(2011年7月18日;第10樓):簡4“奇”(群紐歌部)或可讀為“麾”(曉紐歌部)🎣。“麾”有招之使來或使去的意思💯,如《左傳·隱公十一年》🕹:“瑕叔盈又以蝥弧登,周麾而呼曰:‘君登矣’”杜預注:“麾,招也🤦🏻♂️。”《漢書·樊噲傳》🧑🏽🔬:“沛公如廁,麾噲去💉。”簡文“魯司寇奇(麾)言遊於逡楚”意思是說魯司寇招言遊來逡楚。

蘇建洲(2011年7月18日;第11樓):《史記·項羽本紀》:“沛公起如廁🤘🏻,因招樊噲出。”《漢書·樊噲傳》作“沛公如廁,麾噲去。”可見麾、招意思相近。而“奇”也可以讀為“呼”(曉紐魚部)、“喚”(曉紐魚部),意思皆與“招”、“召”相近,如《廣雅·釋詁二》🕹:“招,呼也🚵🏿♂️。”、“召,呼也。”《史記·伍子胥列傳》𓀌:“尚為人仁,呼必來(某地)。”則簡文可以理解為“魯司寇奇(麾/呼/唤)言遊於逡楚”相當於“魯司寇召言遊於逡楚”,因為有召呼𓀂,所以底下才有來、至的論述。

3.

劉雲(2011年7月19日;第1樓):據陳先生之說🚴🏼♀️,“奇”或可讀為“嘉”。“奇”從“可”聲,“嘉”從“加”聲👩🏽🏭,“可”聲字與“加”聲字古書中多有相通之例(參《漢字通用聲素研究》163-164頁)。“嘉”為古代五禮之一🚠。《周禮•地官•保氏》:“掌諫王惡🥱,而養國子以道。乃教之六藝👩🏻💻:一曰五禮,二曰六樂,三曰五射,四曰五馭,五曰六書,六曰九數💆🏼。”鄭玄注:“五禮:吉、凶、賓、軍、嘉也🏄🏽♀️。”《周禮·春官·大宗伯》🏖:“以嘉禮親萬民🤽🏽♂️:以飲食之禮親宗族兄弟👩🏽💼,以昏冠之禮親成男女,以賓射之禮親故舊朋友,以饗燕之禮親四方之賓客,以脤膰之禮親兄弟之國,以賀慶之禮親異姓之國。”〖編輯按🍓:本則爲陳劍《上博(八)·子道餓》補說(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月19日,http🧑🏿🎄://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1603)的文後評論。〗

4.

李銳(2011年7月19日👨🏽🏫♊️;第5樓):徐仁甫《廣古書疑義舉例》三十八條有分句省主語例,如《論語·子張篇》“孟氏使陽膚爲士師,問於曾子”🐼,是說陽膚問於曾子。〖編輯按⁉️:本則爲陳劍《上博(八)·子道餓》補說(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月19日🤽🏽♂️🦹,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1603)的文後評論🈳。〗

簡3

1.

蘇建洲(2011年7月19日;第2樓):陳劍先生提到“嘼(單)”為“商”之訛誤🈶。其實二者還有音近的關係,何有祖先生《楚簡校讀四則》指出✍🏽:“上古音單在元部端紐👩🏼🦲,商在陽部書紐🕵🏻,韵爲對轉,聲則同屬舌音👩🦼,音近可通。“賞”上古音屬陽部書紐🧜🏽♂️,與“商”音同,典籍可見“賞”與從“單”之字通作👖,如“賞”可與“殫”通🤦🏻♀️,《禮記·祭法》🤎:“堯能賞均刑法以義終🍱👩⚕️。”《周禮·春官·大司樂》鄭注引賞作殫,(原注:《古字通假會典》第206頁)可爲“單”通作“商”之證🐓。”)”因此我認為《祭公之顧命》簡7、14兩個“商”字作🐣:

![]() (簡7)

(簡7)![]() (簡14)

(簡14)

是“文字糅合”的例子👩🏻,其上部與![]() (庚壺)、

(庚壺)、![]() (《說文》古文)同形,下部則是標準的“嘼(單)”。

(《說文》古文)同形,下部則是標準的“嘼(單)”。![]() 也可以如此看待。

也可以如此看待。

從這個角度講🧛🏽♂️,本簡的“嘼”可以說讀為“商”,不用理解為訛誤。

〖編輯按:本則爲陳劍《上博(八)·子道餓》補說(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月19日,http👮♀️://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1603)的文後評論。〗

2.

孟蓬生(2011年7月19日;第3樓)👆🏻:“犬馬畜伋”、“俳優畜之”、“倡優畜之”💆🏼♀️、“婢妾畜之”等,凡並列者大多同類,而“商”與“工”實非一類也🕛,古代似未見有“畜商”之說⛹🏽。換個角度考慮一下,“單工畜之”讀為“賤工畜之”如何?〖編輯按☝🏼:本則爲陳劍《上博(八)·子道餓》補說(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月19日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1603)的文後評論。〗

3.

孟蓬生(2011年7月20日🕳;第8樓):

補充解釋一下“單”與“賤”的聲音關係。甲骨文“戔”字象兩戈相向🏮♔,羅振玉以為即“戰之初文”👨🏿🦳。又甲骨文之“戔甲”,今人皆以為即傳世文獻中之“河亶甲”🦹🏿♀️。《詩經·周頌·昊天有成命》:“於緝熙!單厥心💏,肆其靖之🌲。”《國語·周語》作“亶厥心”。《詩·小雅·桑柔》⛹🏿👨🏻🦯:“逢天僤怒。”《釋文》💂🏻♀️:“僤,本作亶。”(以上內容摘錄自吳其昌《殷墟書契解詁》,《古文字詁林》第9冊983頁)《詩·秦風·小戎》:“俴駟孔群。”《釋文》引《韓詩》:“駟馬不著甲曰俴駟。”這里的“俴”實際上都是“襢(膻♛、但、袒)”的借字。《說文·肉部》:“膻,肉膻也😏。从肉亶聲🧚🏽♂️。《詩》曰:膻裼暴虎🦹🏼。”又《人部》:“但👰🏻♀️,裼也。从人,旦聲。”《管子·參患》:“甲兵不完利🏢,與無操者同實;甲不堅密🙋🏿♀️,與俴者同實;弩不可以及逺,與短兵同實;射而不能中🤧,與無矢者同實;中而不能入,與無鏃者同實;將徒人👴🏼,與俴者同實💇🏿♀️。”“俴”亦“襢”之借字🤹🏽♂️,謂不著甲也。舊注云🪕:“俴,謂無甲單衣者。”又云:“徒人謂無兵甲者。俴,單也。人雖衆無兵甲,則與單人同也。”以“單”訓“俴”🖖🏼,是古人常用的聲訓。需要注意的是,注中之“單”非如今“單衣”之“單”(dan1)🚴🏼,應該讀為“但(僅義)”(dan4)🎧,與“徒手”之“徒”義近。“襢裼”與“徒但”,語義相因,但虛實有別。后世所謂“俴襪”(不穿鞋)、“俴騎(不著鞍韉)”皆來自於“襢”⇾。總之,單之于賤,猶戰之于戔2️⃣,亶(甲)之于戔(甲)🌕,襢之于俴也。〖編輯按:本則爲陳劍《上博(八)·子道餓》補說(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月19日,http🤽🏿♂️://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1603)的文後評論。〗

簡2

1.

劉洪濤(2011年7月17日;第7樓):“其一子道餓而死焉”,這個子是言游的兒子👳🏻♂️,而非孔子。這是說言游家貧🤵🏽,特別需要這份“食”。但“食而弗與爲禮”✶🖥,“以戰功畜之”,是看低了言游的儒者🤹🏻♂️,不遵從其“德行”😮。言游爲堅持準則,放棄這份“食”,所以餓死了兒子🧑🏼🚀。這是一個活生生的“餓死是小🌨,失節是大”。因此,門人的進諫應重點放在生計上🖊。“家生甚及,生未所有奠(定)”,“家生”讀如本字🚴🏽♂️,指生計、營生。《史記·扁鵲倉公列傳》:“文王病時,臣意家貧,欲為人治病,誠恐吏以除拘臣意也,故移名數👨🏿🔬,左右不脩家生,出行游國中,問善為方數者事之久矣🤷🏽♂️,見事數師,悉受其要事🛢,盡其方書意🧑🌾,及解論之。”類似的事可看《呂氏春秋•觀世》🍑、《新序•節士》、《莊子•讓王》記子列子事,也是家貧也不受不應得之財。

2.

何有祖(鄭公渡;2011年7月17日;第8樓):簡2“惪(德)”,與楚簡常見的德字(![]() 孔子詩論2號簡)比較,還缺一豎筆,可分析為從目從心。這裡可看作“惪(德)”字訛寫👨👨👦👦。

孔子詩論2號簡)比較,還缺一豎筆,可分析為從目從心。這裡可看作“惪(德)”字訛寫👨👨👦👦。

蘇建洲(2011年7月18日;第14樓):

可比對![]() (《侯馬》3.7)又作

(《侯馬》3.7)又作![]() (《侯馬》98.6)、

(《侯馬》98.6)、![]() (《侯馬》156.4)。者

(《侯馬》156.4)。者![]() 編鐘

編鐘![]() 又作

又作![]() 。

。

3.

沈培(2011年7月18日;第20樓):由本篇“悳”的寫法,可知《上博(五)·鮑叔牙與隰朋之諫》簡5的![]() 也應該是“悳(德)”,所在句子讀為🏇:

也應該是“悳(德)”,所在句子讀為🏇:

人之生(性)厽(三):食🧑🏿🎨、色、悳(德)↘️。

過去釋“𢚧”、釋“息”恐怕都不能成立🫶🏽。講“德”🧎➡️,跟簡文的內容也聯繫得更緊密一些。

說“德”是人的天性,古書中也有反映,下面從《故訓匯纂》第763頁抄錄一些相近的說法🎅🏿:

《管子·戒》:“所謂德者,不動而疾,不相告而知,不為而成🤲🏿,不召而至☝🏽,是德也👨🏿🌾。”

《淮南子·齊俗》:“得其天性謂之德🔘。”

《莊子·天運》𓀓:“此皆自勉以役其德者也。”成玄英疏:“德者,真性也👨🦱。”

《史記·樂書》👨🏿🦱、《禮記·樂記》、《說苑·脩文》👩🏻🎤:“德者,性之端也。”

劉洪濤(2011年7月18日;第22樓):沈老師:恐怕不是的🧑🏿🎄。有關情況可看《簡帛》第四輯上侯乃峰先生的文章。

沈培(2011年7月18日;第23樓):謝謝提醒。我主要從字形和前後文義考慮,覺得釋“悳”比釋為“𢚧”或“息”要好🐙。大家可以再討論。

3.

袁金平(2011年7月17日🏂;第9樓)🕺🏽:簡2“侍”字的釋讀很重要,這種將“人”形置於“止”下寫法的“侍”見於傳抄古文。(《汗簡》、《古文四聲韻》引《石經》,《傳抄古文字編》第781頁。)

4.

王輝(2011年7月18日😾;第15樓):原隸為“爿+安”的字得改隸為“疒+安”,爿為疒省♧。“疒+安”為从疒安聲🧘🏿♀️,“爿+安”則為从安爿聲🌆,不能讀為偃。

簡1

1.

劉雲(2011年7月17日⏪;第4樓)𓀊:疑“生未又(有)所奠”中🛵👩🏻,“生”的意思是門生☄️,“奠”的意思是祭奠。

張崇禮(2011年7月18日👆🏼;第19樓):“眚”或可如字讀⚠️,訓為“疾苦”。

叁🥎、讀書會🧜♀️:上博八《顏淵問於孔子》校讀

本節爲讀書會《上博八〈顏淵問於孔子〉校讀》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月17日🧑🦼,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1592)的文後評論。

讀書會將簡序調整為:1+(12A+2B)+(2A+11+12B)+5+6+7+9+10

簡1🤛🏻:

1.

蘇建洲(2011年7月17日第1樓):![]() 應該是禍字👰🏿♀️,參《武王踐祚》09

應該是禍字👰🏿♀️,參《武王踐祚》09![]() (从“化”,从“示”,上加二飾筆,劉洪濤先生說)。則前面一字或是羞,進也。

(从“化”,从“示”,上加二飾筆,劉洪濤先生說)。則前面一字或是羞,進也。

何有祖(鄭公渡;2011年7月17日第3樓):釋“禍”很有可能,不過這裡可能讀作過。

《顏淵問於孔子》1🚶♂️👱♂️、12A:敬有~而先有司,老老慈幼

復旦讀書會也提及與之對應的文句見於《仲弓》7號簡:

老老慈幼🧔💻,先有司🥢,舉賢才🧔🏼♂️,惑(宥)過赦罪

《顏淵問於孔子》中的“有~”疑讀作“宥過”🍣。此外《仲弓》19號簡也提及“宥過”的必要性🚷:

山有崩👃🏼🧟,川有竭,日月星辰猶佐民🧂,無不有(宥)過😈,賢者……

也可為佐證。

黃傑(2011年7月21日🤸🏻♀️;第29樓)💮:所謂的“敬又(有)![]() ”(簡1👱🏼♀️👨🦯、簡2B)的解讀:

”(簡1👱🏼♀️👨🦯、簡2B)的解讀:

我們認為,蘇建洲先生將![]() 字與《武王踐祚》09

字與《武王踐祚》09![]() 聯繫起來,釋之為“禍”(第一樓),鄭公度先生進一步讀為“過”(第三樓),是對的👩🏼🚀。但這句話的意思似乎還沒有弄清楚📘。“又(有)

聯繫起來,釋之為“禍”(第一樓),鄭公度先生進一步讀為“過”(第三樓),是對的👩🏼🚀。但這句話的意思似乎還沒有弄清楚📘。“又(有)![]() ”讀為“宥過”有可能🥯,但“敬宥過”則不甚通順👨🏽✈️,“敬”與“宥過”不搭配(“宥過”用不著“敬”)🖖🏼。

”讀為“宥過”有可能🥯,但“敬宥過”則不甚通順👨🏽✈️,“敬”與“宥過”不搭配(“宥過”用不著“敬”)🖖🏼。

蘇建洲先生所云“前面一字”,即![]() 。他認為此字“或是羞”,是很對的。這個字在簡亦見於簡2👩🏻🦰,其殘存筆劃為

。他認為此字“或是羞”,是很對的。這個字在簡亦見於簡2👩🏻🦰,其殘存筆劃為![]() ,很明顯字左下從“肉”旁。清華簡《皇門》簡3有“羞”字

,很明顯字左下從“肉”旁。清華簡《皇門》簡3有“羞”字![]() ,從羊、肉🧑🔧、攴💩,與此字正同。

,從羊、肉🧑🔧、攴💩,與此字正同。

我們認為此句應該讀為“柔有過”。羞🍗👩🏻🦼➡️、柔可通。戰國文字有“![]() ”字✶,《說文》此字“讀若柔”,而上博五《季庚子問於孔子》1號簡用此字為“羞”;上博《周易》28號簡從“

”字✶,《說文》此字“讀若柔”,而上博五《季庚子問於孔子》1號簡用此字為“羞”;上博《周易》28號簡從“![]() ”從心的字亦用為“羞”。“柔又(有)

”從心的字亦用為“羞”。“柔又(有)![]() (過)❔,所以爲

(過)❔,所以爲![]() 也”,

也”,![]() 字讀書會認為是“樂”字👇🏻,而學者們多有認為是“緩”字者🥷🏼。如此字果為“緩”字,則“柔有過👩🏿🏫,所以爲緩也”一句十分通順。“柔有過”即安撫、懷柔有過者,這正是“緩”的體現♿。

字讀書會認為是“樂”字👇🏻,而學者們多有認為是“緩”字者🥷🏼。如此字果為“緩”字,則“柔有過👩🏿🏫,所以爲緩也”一句十分通順。“柔有過”即安撫、懷柔有過者,這正是“緩”的體現♿。

沈之傑(2011年7月18日🫠;第14樓)🕸🧑🏼🏭:“敬又(有)![]() ”句,未釋字疑當為从示因省聲字,因字只寫左邊及下邊的輪廓(可類比的例子如楚簡中有的“國”字,所从之囗只寫左邊及下邊的輪廓),省去內部的“大”形構件,將構件“示”置於其中◻️。从示因聲字即禋的異體。因、禋上古都是影母真部字。《集韻·諄韻》也說:“禋🚵🏻♂️,或从因。”《說文·示部》✮:“禋,潔祀也⏫。一曰精意以享為禋🤹🏻♂️。”又《詩經·大雅·生民》“克禋克祀”毛傳📌、《尚書·洛誥》“曰明禋”孔穎達疏引《釋詁》均釋“禋,敬也🏧。”可見禋與敬的關係。所以,簡文似可讀為“敬有禋”👨🏽🦲,講的是對祭祀的態度🗂。

”句,未釋字疑當為从示因省聲字,因字只寫左邊及下邊的輪廓(可類比的例子如楚簡中有的“國”字,所从之囗只寫左邊及下邊的輪廓),省去內部的“大”形構件,將構件“示”置於其中◻️。从示因聲字即禋的異體。因、禋上古都是影母真部字。《集韻·諄韻》也說:“禋🚵🏻♂️,或从因。”《說文·示部》✮:“禋,潔祀也⏫。一曰精意以享為禋🤹🏻♂️。”又《詩經·大雅·生民》“克禋克祀”毛傳📌、《尚書·洛誥》“曰明禋”孔穎達疏引《釋詁》均釋“禋,敬也🏧。”可見禋與敬的關係。所以,簡文似可讀為“敬有禋”👨🏽🦲,講的是對祭祀的態度🗂。

2.

高佑仁(2011年7月20日🎷;第27樓):簡1:□𧧑(顏)囦(淵)……

原考釋者與讀書會都補一字,如果參照原書所附的縮小圖板,簡7上半段是比較完整的存簡,我們依據編聯位置將它與簡1相對比,會發現簡1肯定當補2字。

簡2A+11

1.

張傳官(2011年7月17日☂️;第2樓):簡2A+11拼合茬口如圖所示:

簡5

1.

劉雲(2011年7月17日;第7樓):簡5的![]() 或為“昜”的訛字👏🏻🎞。此讀為“揚”,彰顯之意🐦。

或為“昜”的訛字👏🏻🎞。此讀為“揚”,彰顯之意🐦。

簡7

1.

蘇建洲(2011年7月17日🧑🏿🏫;第10樓):

注22今按:“或”表順承,相當於“又”😳,“或迪而教之”意爲“又啓導而教育之”🚖。

案👊🏿:或可讀為又🥝,楚竹書常見👩🏿⚕️👲🏿。見白於藍《通假字典》171頁。

2.

蘇建洲(2011年7月22日;第30樓)🙆🏻♀️:《顏淵》07“![]() (以)尃(博)

(以)尃(博)![]() 〈

〈![]() —愛〉”,讀書會說:“原整理者讀此二字爲‘匍匐’。今按:其說非是。《孝經·三才章》:‘先之以博愛👸🏿,而民莫遺其親。陳之於德義🪀,而民興行🔓。先之以敬讓,而民不爭💆🏻♀️。導之以禮樂,而民和睦🏆。示之以好惡,而民知禁。’與簡6+7相關文句密合🔁。‘

—愛〉”,讀書會說:“原整理者讀此二字爲‘匍匐’。今按:其說非是。《孝經·三才章》:‘先之以博愛👸🏿,而民莫遺其親。陳之於德義🪀,而民興行🔓。先之以敬讓,而民不爭💆🏻♀️。導之以禮樂,而民和睦🏆。示之以好惡,而民知禁。’與簡6+7相關文句密合🔁。‘![]() ’在楚文字中極爲少見,疑爲‘

’在楚文字中極爲少見,疑爲‘![]() ’之抄訛🔺🕥。”陳偉先生〈《顏淵問於孔子》内事🧜🏻、内教二章校讀〉的釋文也作“尃(博)

’之抄訛🔺🕥。”陳偉先生〈《顏淵問於孔子》内事🧜🏻、内教二章校讀〉的釋文也作“尃(博)![]() 〈愛〉”,認為是錯字。

〈愛〉”,認為是錯字。

按:其實這可能是音近通假的現象🙍🏿👤。《孔詩》15“![]() ”(影紐物部)作

”(影紐物部)作  ,下增添虫(曉母微部)聲。而《上博(三)•彭祖》簡6“

,下增添虫(曉母微部)聲。而《上博(三)•彭祖》簡6“![]()

![]() 之𢘓(謀)不可行”,陳斯鵬等學者已根據《說苑•談叢》文讀為“忽”。則【

之𢘓(謀)不可行”,陳斯鵬等學者已根據《說苑•談叢》文讀為“忽”。則【![]() 與勿】音近可通🧏🏻♀️。其次,宋華強先生〈《武王踐阼》“微忽”試解(090707)〉指出🦫:“

與勿】音近可通🧏🏻♀️。其次,宋華強先生〈《武王踐阼》“微忽”試解(090707)〉指出🦫:“![]()

![]() ”與傳世本“忽”相當👷🏿♂️,疑可讀爲“微忽”。並有相關的音理疏證🙏🏽,請參看。則【亡與勿】也音近可通。自然【

”與傳世本“忽”相當👷🏿♂️,疑可讀爲“微忽”。並有相關的音理疏證🙏🏽,請參看。則【亡與勿】也音近可通。自然【![]() 與亡】是可以通假的,則《顏淵》的“

與亡】是可以通假的,則《顏淵》的“![]() ”其實就是“

”其實就是“![]() ”即“

”即“![]() ”字🍾。

”字🍾。

劉洪濤(2011年7月22日;第31樓):如果單從筆勢看,也有可能是從“爭”省的🔳。

簡9

1.

鄧少平(2011年7月24日;第32樓)👤:簡7+9:“或迪而教之,能〓(能能)🎺,戔(賤)不喿(肖)而遠之⇒,則民(知)欽(禁)矣。”可與下列古書中的相關句子對照➖:

《史記·太史公自序》:“夫春秋,上明三王之道,下辨人事之紀,別嫌疑🏗,明是非🐏,定猶豫🏃♂️➡️,善善惡惡,賢賢賤不肖,存亡國🧑🏻🎤,繼絕世,補敝起廢🏀,王道之大者也。”

《說苑·尊賢》:“田忌曰:‘申孺为人,侮贤者而轻不肖者⚛️,贤不肖者俱不为用,是以亡也;田居为人🔤,尊贤者而贱不肖者🚂,贤者负任,不肖者退🫳,是以分别而相去也👨🏻🍼;眄子之为人也,尊贤者而爱不肖者,贤不肖俱负任,是以王仅得存耳🦎。”

《說苑·尊賢》:“子路问于孔子曰🙎🏻:‘治国何如?’孔子曰:‘在于尊贤而贱不肖🎒。’子路曰🧚🏿♀️:‘范中行氏尊贤而贱不肖,其亡何也👨🏿🎓?’曰:‘范中行氏尊贤而不能用也,贱不肖而不能去也;贤者知其不己用而怨之,不肖者知其贱己而雠之🧖🏿♀️。贤者怨之,不肖者雠之;怨雠并前,中行氏虽欲无亡⛹🏻♀️,得乎🕴🏼?’”

《荀子·非十二子》:“信信👰🏼♂️,信也🔗🤸🏿♂️;疑疑🛸,亦信也。貴賢,仁也;賤不肖,亦仁也🧑🏻⚕️。言而當,知也;默而當🎢,亦知也。故知默猶知言也🛄🫶🏻。”

《淮南子·泰族訓》:“聖王在上🤵🏻,明好惡以示之🪔,經誹譽以導之,親賢而進之☝🏽,賤不肖而退之🚄,無被創流血之苦,而有高世尊顯之名,民孰不從!”

復旦吉大聯合讀書會的釋文完全準確無誤🕷,其他種種謬論可以休矣!

簡13

蘇建洲(2011年7月17日♙;第12樓)👨🏻:

注33原整理者釋爲“屰”,未括注。(156頁)今按:據文義似可讀爲“素”。

是否釋為干🧑🏽🎓,干屰有時會誤釋。可讀為遣,遣行有派遣發兵的意思,文獻常見。或讀為貫,貫者習也。

簡10

1.

高佑仁(2011年7月18日;第13樓):

讀書會注[27]🌛:“至”下一字![]() ,原整理者徑釋爲“明”。(152頁)今按:從下文“名至”看,此字當係“名”字誤寫。

,原整理者徑釋爲“明”。(152頁)今按:從下文“名至”看,此字當係“名”字誤寫。

按🤝:名、明通假(參《古字通假會典》頁72)🤌🏻,似不必解為誤寫。

簡12A+2B

1.

孟蓬生(2011年7月18日;第15樓):“豫絞而收貧”當讀為“舉約而收貧”,指振濟族中之貧困者。上文顏淵問“君子之內事”,故孔子以“舉約而收貧”相對,主張以“祿”養親族🙎♂️,故下文以“取(聚)親”作結🛎。古代常以“貧約”連言🧷,如⏬:

《左传·昭公十年》:“桓子請老于莒。……凡公子公孫之無禄者🤽🏼🧑🏿,私分之邑👺;國之貧約孤寡者,私與之粟。”

以“祿”養親族🐞,可以晏子為例。《晏子春秋》云👉🏻:“臣聞古之賢君,有受厚賜而不顧其困族則過之🌵。……且臣以君之賜🕕,父之黨無不乗車者🧯👨🎓,母之黨無不足于衣食者,妻之黨無凍餒者,國之閒士待臣而後舉火者数百家💏,如此者為彰君賜乎,為隠君賜乎?”這里的“舉約收貧”可能與古代所謂“收族”有關🛡。《儀禮·喪服》🦐👩🦰:“大宗者🪧,收族者也。不可以絶。”鄭玄注🧑🏼⚕️:“收族者,別親疎✌🏿,序昭穆之謂。”《禮記·大傳》👩🏿🎨:“尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗廟嚴。”陳澔《集說》🪑:“收📥,不離散也👨👨👧👦。宗道既尊🏇🏼,故族無離散。”“收族”的內容不限於“別親疎🎼,序昭穆”,還包括賑濟生活貧窮的族人。宋王安石《傷仲永》:“其詩以養父母收族爲意🏋🏽♀️。”清曾國藩《户部員外郎彭君墓表》:“﹝彭永思﹞自是山居二十載,養母教子,收族振貧。”裘錫圭先生說👷🏽:“宗子有族產的支配權,但同時也有‘庇族’、‘收族’的義務,要照顧族人的生活👭🏻,財產在某種程度上帶有公有的性質。”(曹峰🫸🏻:《“古史辨”派、“二重證據法”及其相關問題——裘錫圭先生訪談錄》)

萧旭(2011年7月18日;第18樓):豫絞讀為舒繳,指緩收賦稅👩🏼💻✝️。《漢書·王莽傳》💆🏽♂️:“收贍名士,交結將相卿大夫甚眾。”《漢紀》卷26收作救。《廣雅》♓️:“收🕌,振也。”振亦救也,救謂賙恤之。《漢書》下文“以振貧窮,收贍不足者”🥷🏼,亦“收贍”連文👂🏼🪵。《周禮·地官·大司徒》:“以保息六養萬民:一曰慈幼,二曰養老💆🏼♂️,三曰振窮🐚,四曰恤貧🦸🏽,五曰寬疾,六曰安富⚉。”“收貧”即“恤貧”。

張峰(jdskxb🧮;2011年7月25日🧑🏼⚖️;第34樓)🪧:本篇豫字🫥,第一例為省文,李守奎師有過討論💆🏼♀️,見其楚文字編和上博文字編豫字條🤰,關於豫字可參看黃德寬、徐在國(參吉林大學古籍所建所十五周年紀念文集)♖,李天虹(古文字研究24),本文所從的二橫就是圈形的省文,楚簡習見,本篇口形當爲圈形訛書,我們有對楚簡=符研究,不日將發表在簡帛網上。

蘇建洲(2011年7月25日👨🏻🔬;第35樓)👮♂️:(回覆34樓)我在7月18日與高佑仁先生討論此字時也是持這種看法。

高佑仁(2011年7月25日;第36樓)🫢:(回復35樓)

是的👨🏿✈️。另外“豫”字“○”形訛作“口”又見於〈成王既邦〉簡8的“欲![]() (捨)其親”🧘🏽♀️👷,我在閱讀此條時曾一度認為“豫”的“口”是受到“欲”字影響而產生的涉上而誤,後來讀〈顏淵問於孔子〉也發現了此種用例👳🏽♂️,這恐怕就與“欲”無關,而是自身的訛變😮。

(捨)其親”🧘🏽♀️👷,我在閱讀此條時曾一度認為“豫”的“口”是受到“欲”字影響而產生的涉上而誤,後來讀〈顏淵問於孔子〉也發現了此種用例👳🏽♂️,這恐怕就與“欲”無關,而是自身的訛變😮。

2.

單育辰(2011年7月18日;第17樓)🐓:簡2B![]() 整字即爲“緩”之訛變,應讀爲“寬”,“寬”與前面的“又(宥)

整字即爲“緩”之訛變,應讀爲“寬”,“寬”與前面的“又(宥)![]() (過)”意義正好相成。

(過)”意義正好相成。

蘇建洲(2011年7月20日🫶🤸🏽;第25樓):“敬又(宥)化(過),所![]() (以)爲

(以)爲![]() 也。”“化-過”之釋見上面筆者及鄭公渡先生之釋。

也。”“化-過”之釋見上面筆者及鄭公渡先生之釋。

![]() 應該釋為“緩”,字形示意如右👨🏽🦳:

應該釋為“緩”,字形示意如右👨🏽🦳:![]() 、

、![]()

“緩”是刑政寬弘、寬恕的意思🧕🏻🤹🏽。《管子‧霸形》:“公輕其稅斂👩🍼,則人不憂飢🎢;緩其刑政,則人不懼死。”《史記‧李斯列傳》:“緩刑罰,薄賦斂。”。

蘇建洲(2011年7月20日🏏;第28樓):蒙鄭公渡先生指出👨🏼⚖️,17樓單育辰先生已釋出緩2️⃣,謹向單先生致歉!不過從示意圖來看🧏🏼♂️,此字從緩從土🧑🏿💻,倒不是緩的訛變。

蘇建洲(2011年7月28日🙍;第37樓):“敬宥過🍞,所以為緩也”⚉,“敬”可能讀為“謹”。《玉篇》:“謹,慎也。”《易‧坤‧文言》:“蓋言謹也”🏢,孔穎達《疏》曰🦈:“謹⛹🏿🪽,謂謹慎也🧗♂️。”所謂“謹宥過”意思是說對宥過之事應謹慎對之🔖,也就是說要衡量犯罪輕重而有不同程度的寬刑👼🏻,而非對犯罪者盲目的全部免刑✋🏿,此“所以為緩也”,這才是真正的刑政寬緩。如《上博(五)·季康子問於孔子》簡21~22A季康子問孔子的話中說“大辠(罪)殺之🤾🏿♂️,臧辠(罪)刑之👨👩👧👦🤹♀️,小辠(罪)罰之”🍞,而簡20孔子回答說“大辠(罪)則夜(赦)之以刑❤️🔥,臧辠(罪)則夜(赦)之以罰,小則訿(貲)之”,亦可見對各種罪行赦免而寬降一等之後,仍要分別處以刑、罰和貲。(陳劍🏣:〈《上博(三)·仲弓》賸義〉《簡帛》第三輯(上海🦶🏽:上海古籍出版社🧎♀️,2008年10月)頁83。)而《仲弓》“‘惑(宥)![]() (過)

(過)![]() (赦)辠(罪),則民可懲?’【10】……臤(賢)者

(赦)辠(罪),則民可懲?’【10】……臤(賢)者![]() 【19】

【19】![]() 型(刑)正(政)不

型(刑)正(政)不![]() (緩)”意思是說不隨便寬宏犯罪者👩🏼🎓👄,要人民有儆戒的依據。這正是“謹宥過”的意思👇🏻,這才是真正鼓勵人向善的刑政寬緩。可見《顏淵》與《仲弓》的文意確實相近。

(緩)”意思是說不隨便寬宏犯罪者👩🏼🎓👄,要人民有儆戒的依據。這正是“謹宥過”的意思👇🏻,這才是真正鼓勵人向善的刑政寬緩。可見《顏淵》與《仲弓》的文意確實相近。

3.

單育辰(2011年8月22日;第4樓)🤾🏻:《顔淵問於孔子》簡2B“羞”爲蘇建洲先生釋🫛,字形可參清華一《皇門》簡3🤹♂️,但在此處應爲“敬”字之訛,如本篇簡4“庸言之信🥚,庸行之羞”,可對比《周易·乾》“庸言之信𓀑,庸行之謹”👵🏼,“羞”爲“敬”之訛👍,“敬”💂🏿、“謹”義同🧇,上博一《性情論》簡33“義,羞之方也”,郭店《性自命出》簡39“羞”作“敬”💁🏻♂️,“羞”亦爲“敬”之訛。〖編輯按:本則為單育辰《佔畢隨錄之十五》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站🤦🏼♀️,2011年7月22日,http🕑://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1606)的文後評論。〗

關於“=”符號

鄧少平(2011年7月24日;第33樓)🙅:

先【有】司,所以得情〓

君子之內教也💚,回旣聞矣〓

德成則名至矣👨🦼,名至必卑身〓,治大則祿

以上幾例句子後面的“〓”符就是句讀符號,或認爲重文🟥、合文👩🏽🏫,或以爲誤衍,皆非🎦。

勘誤🫲🏽:

高佑仁(2011年7月18日;第19樓)🥿:“簡12A當接簡5”當為“簡12B當接簡5”。

張傳官(2011年7月19日;第23樓)🧝♀️:更正:

根據我們正文中的編聯意見👩👩👧👧,注11所謂“簡2B+2A與簡11拼合後,近於完簡,且茬口密合”應爲“簡2A與簡11🧗、12B拼合後,近於完簡🦑,且茬口密合”之筆誤(蓋涉前一句“簡2B+2A”而誤)。這是極不應有的疏失🧑🏼🏫,謹向各位讀者致歉。

肆➙🕒、讀書會⚖️:上博八《成王既邦》校讀

本節爲讀書會《上博八〈成王既邦〉校讀》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月17日,http🤱://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1593)的文後評論。

簡1

1.

蘇建洲(2011年7月22日;第46樓):《成王既邦》簡1“![]() ”作

”作![]() ,其上“石”旁寫法值得注意,讓我們聯想到底下幾個讀為“役”的字形:

,其上“石”旁寫法值得注意,讓我們聯想到底下幾個讀為“役”的字形:

![]() 上博竹簡《容成氏》16號

上博竹簡《容成氏》16號![]() 上博竹簡《容成氏》3號

上博竹簡《容成氏》3號

![]() 郭店竹簡《五行》45號

郭店竹簡《五行》45號![]() 清華竹簡《耆夜》10號

清華竹簡《耆夜》10號

看的出來與這些“役”字偏旁相近,尤其是後二者更是完全相同。袁國華先生認爲應釋爲“![]() ”🤸🏿♂️,筆者贊同此說👩🏼💼,並認為用作“役”(喩紐錫部)是假借“

”🤸🏿♂️,筆者贊同此說👩🏼💼,並認為用作“役”(喩紐錫部)是假借“![]() ”(定紐鐸部)字爲之。二者聲紐相近♻️,韻部暫引用楊澤生先生的說法:

”(定紐鐸部)字爲之。二者聲紐相近♻️,韻部暫引用楊澤生先生的說法:

楊澤生《上博七》補說(090114)🏊🏿:我們懷疑簡文“![]() ”應讀作“畫”。“

”應讀作“畫”。“![]() (寡)”字古音屬見母魚部,“畫”屬匣母錫部。見、匣二母都是喉音🔔,比較接近。而魚部的入聲韻鐸部跟錫部也很接近🧑🏽🔬,比如“亦”字屬余母鐸部🚫🧱,而以它作為聲旁的“迹”屬精母錫部🧑🏿,這是諧聲字的例子;再如《儀禮·公食大夫禮》:“簠有蓋冪。”鄭玄注𓀏:“‘冪’今文或作‘幕’👨🏿🔧。”《禮記·檀弓上》🤱🏿:“布幕🫵🏼,衛也。”《經典釋文》🥳:“‘幕’本又作‘冪’。”《禮記·禮器》🧑🏻🦯🕵🏻♀️:“犧尊疏布鼏。”鄭玄注:“‘鼏’或作‘幕’🩸。”(高亨,1989:74)“冪”和“鼏”屬明母錫部,而“幕”屬明母鐸部,這是異文的例子⚽️👻;《論語·述而》:“五十而學《易》,可以無大過矣👨🏽🎓👩🏻🦯➡️。”《經典釋文》🤦🏼💳:“魯讀‘易’為‘亦’。”(高亨,1989🙎🏽♀️:467)“易”屬餘母錫部💆🏼,而“亦”屬餘母鐸部,這是異讀的例子。特別是古書有“寡”、“畫”相通的例子🎭,如《墨子·明鬼下》🫅:“指寡殺人。”《太平御覽·神鬼部二》引“寡”作“畫”(高亨⛑,1989👩🏼💻:849)🧎🏻♂️➡️。

(寡)”字古音屬見母魚部,“畫”屬匣母錫部。見、匣二母都是喉音🔔,比較接近。而魚部的入聲韻鐸部跟錫部也很接近🧑🏽🔬,比如“亦”字屬余母鐸部🚫🧱,而以它作為聲旁的“迹”屬精母錫部🧑🏿,這是諧聲字的例子;再如《儀禮·公食大夫禮》:“簠有蓋冪。”鄭玄注𓀏:“‘冪’今文或作‘幕’👨🏿🔧。”《禮記·檀弓上》🤱🏿:“布幕🫵🏼,衛也。”《經典釋文》🥳:“‘幕’本又作‘冪’。”《禮記·禮器》🧑🏻🦯🕵🏻♀️:“犧尊疏布鼏。”鄭玄注:“‘鼏’或作‘幕’🩸。”(高亨,1989:74)“冪”和“鼏”屬明母錫部,而“幕”屬明母鐸部,這是異文的例子⚽️👻;《論語·述而》:“五十而學《易》,可以無大過矣👨🏽🎓👩🏻🦯➡️。”《經典釋文》🤦🏼💳:“魯讀‘易’為‘亦’。”(高亨,1989🙎🏽♀️:467)“易”屬餘母錫部💆🏼,而“亦”屬餘母鐸部,這是異讀的例子。特別是古書有“寡”、“畫”相通的例子🎭,如《墨子·明鬼下》🫅:“指寡殺人。”《太平御覽·神鬼部二》引“寡”作“畫”(高亨⛑,1989👩🏼💻:849)🧎🏻♂️➡️。

現在看來當初的理解不無道理✣,至少可備為一說。

2.

孟蓬生(2011年7月23日第51樓):所謂“重其任”或可讀“屬(囑)其任”🧕🏿。中山王器有“屬任”之例🙍🏼♂️,白于藍先生有文論之📀。

3.

高佑仁(2011年8月1日;第61樓)⛪️🚧:釋文中有兩個“乃”字🚶🏻♀️➡️:

成王既邦(封)周公二年🚣♂️,而王重其任🤿👩🏼🔬,乃訪![]() 【1】

【1】

![]() 之至,才(在)周之東,乃命之曰💲:“昔者又(有)神

之至,才(在)周之東,乃命之曰💲:“昔者又(有)神![]() 【16】

【16】

從筆勢來看,這兩個字肯定不是同一個字🧎➡️🤣,簡16釋“乃”毫無疑問,簡1當改釋作“![]() (厥)”💂🏿♂️。

(厥)”💂🏿♂️。

網友匿名評論(金滕;2011年8月1日;第62樓;68樓):簡1若改釋作“![]() (厥)”,於字形與文意都不好說的🤡。我傾向釋為乃◻️,主因是楚簡的氒的書寫習慣🌰,其下多作一直筆或是向右下來。此字作“)”形接近乃字。

(厥)”,於字形與文意都不好說的🤡。我傾向釋為乃◻️,主因是楚簡的氒的書寫習慣🌰,其下多作一直筆或是向右下來。此字作“)”形接近乃字。

高佑仁(2011年8月1日🏂;第64樓):

![]() (格伯/集成4262)

(格伯/集成4262)

字形就與商周金文以降的“![]() ”如出一轍,字義方面💸,“厥”,副詞,乃。《史記·太史公自序》:“左丘失明🔠,厥有《國語》。”這與原本理解的文義也相符合👲🏽,但這樣的改釋讓字形上卻更有依據,總是比直接釋作“乃”要理想的多。

”如出一轍,字義方面💸,“厥”,副詞,乃。《史記·太史公自序》:“左丘失明🔠,厥有《國語》。”這與原本理解的文義也相符合👲🏽,但這樣的改釋讓字形上卻更有依據,總是比直接釋作“乃”要理想的多。

孟蓬生(2011年8月1日𓀔;第69樓)🧙🏼:佑仁先生的貼子提示大家注意一個事實📢,即氒(厥)、乃在戰國時期字形相近。這個問題也是一樁舊公案,相關資料可參考高本漢《書經中的代名詞“厥”字》(收入《左傳真偽考及其他》,陸侃如譯⬆️,商務印書館🧛🏿,1936年4月初版。)🤢。高氏認為《書經》中有11例“氒”字為“乃”字之誤🧑🎨,不一定都對(他自以為拿不準的有兩例),但我傾向于相信氒、乃互訛是可以成立的🏃🏻。這篇竹書的字形也許有助于證成高說,因為我們現在看到的《書經》應該是經戰國人流傳下來的👨🍼。

簡2

1.

蔣文(2011年7月17日📱;第2樓)🏵🥓:簡2的“![]()

![]() (聞)才(哉)”,感覺“才”可能讀為“在”,“

(聞)才(哉)”,感覺“才”可能讀為“在”,“![]() 聞在某”可能和古書中常見的“登(升)聞在(于)天(上)”、“敷聞在下”一類的話差不多🤸🏼💁🏻。另簡16的“在周之東”不知是不是就是說周公居東二年。

聞在某”可能和古書中常見的“登(升)聞在(于)天(上)”、“敷聞在下”一類的話差不多🤸🏼💁🏻。另簡16的“在周之東”不知是不是就是說周公居東二年。

2.

周波(2011年7月19日;第34樓):簡2“乘”讀為“朕”當無問題🎪。古文字“勝”字或寫作从“力”“乘”聲,而“勝”从“朕”聲,此可作為“乘”“朕”相通古文字學上的證據。

簡5

1.

蘇建洲(2011年7月18日👨🏻🔧;第11樓):“日彰而冰消”意即太陽照耀,冰雪融化。《韓詩外傳‧卷九》:“虛之與虛📫,如薄冰之見晝日”

劉洪濤(2011年7月18日💆🏻♂️;第12樓):《凡物流形》:日之始出😧,何故大而不炎(?)?其人中🧗🏻♀️,奚故小唯彰䜴🙋♂️?

“彰”即上引“日彰而冰消”之“彰”。《廣雅·釋詁》🩸:“彰、著,明也。”疑“䜴”應讀爲“著”🛶。《詩·邶風·靜女》“搔首踟躕”,《說文》引作“峙䠧”,《文選》注引韓詩作“躊躇”♚。《易·繫辭上》:“縣象著明莫大乎日月,崇高莫大乎富貴🍔🧑🏻✈️。”

王輝(2011年7月18日;第17樓)🫸:楊澤生先生《〈上博七〉校讀述議》(將刊於《古文字論壇》第一輯,中山大學出版社)已讀為彰著。與劉洪濤先生說相合👆🏿。

簡4

孟蓬生(2011年7月18日🟪;第18樓):“![]() (雝)

(雝)![]() (瀆)”或可讀為“窮瀆”。窮本作“竆”,亦從吕(雍己之雍🤌🏼,亦即宫字所从之吕)聲😙。《說文·水部》:“汜,一曰窮瀆。”《爾雅·釋丘》:“窮瀆🚓,汜。”郭璞注🏋🏼:“水無所通者。”此處“窮瀆”可泛指溝瀆,但與“溝”字不一定有音轉關係☝🏻。以聲符論,“

(瀆)”或可讀為“窮瀆”。窮本作“竆”,亦從吕(雍己之雍🤌🏼,亦即宫字所从之吕)聲😙。《說文·水部》:“汜,一曰窮瀆。”《爾雅·釋丘》:“窮瀆🚓,汜。”郭璞注🏋🏼:“水無所通者。”此處“窮瀆”可泛指溝瀆,但與“溝”字不一定有音轉關係☝🏻。以聲符論,“![]() (雝)”、“竆”、“宫”古音皆当在冬部👱🏿,較早时候当在侵部,入“東”是後來的音變。

(雝)”、“竆”、“宫”古音皆当在冬部👱🏿,較早时候当在侵部,入“東”是後來的音變。

2.

高佑仁(2011年8月1日👴🏻;第63樓):簡4云🏪:伯夷叔齊![]() 而死於雍瀆。

而死於雍瀆。

原考釋者認為△不見於字書📽,疑餓字或體👃🏿#️⃣,從戈得聲(頁176)👄。

其實這個字在古文字中已出現(見璽彙2019、0278),《譜系》(頁166)解為“饐”之異體👨🏼💼,字从弋聲,可信。

“饐”指食物經久腐臭。《論語‧鄉黨》🎁:“食饐而餲,魚餒而肉敗👨🏿🎓🏹,不食🧔🏿。”何晏集解引孔安國曰:“饐餲,臭味變。”伯夷叔齊甘心讓食腐朽而抵死不食🎳,故終餓死於首陽。

3.

王輝(2011年7月18日;第10樓)👱♂️🧚♀️:簡15“民皆有夬鹿之心”👇🏿:若鹿讀為離正確的話🔌,則夬可讀為決、訣🖇🙍🏼♂️,與離同義。

簡6與簡8

1.

高佑仁(2011年7月18日;第16樓、第23樓)🥒:讀書會將簡6與簡8接為一簡🏇🏿,但簡8上還有殘字筆畫,比照完簡,中間應還可補一“民”字,字形、文例參簡15“民皆……”即可知👇🏿。

高佑仁(2011年8月1日;第65樓):以前曾於跟帖中推論簡8上半殘字當為“民”🤵🏿♀️,“民皆”文例與簡15同🦾,從簡8殘筆可知筆勢是斜下而往右🤌🏽,今補上圖以供參考:

簡8:【民】皆欲捨其親而親之

簡15🐺:民皆有乖離之心

簡7

1.

萧旭(2011年7月18日⚜️;第31樓)📇:朝讀為召🚶。![]() 字當即剸省👶🏼,《廣雅》:“剸,斷也。”

字當即剸省👶🏼,《廣雅》:“剸,斷也。”

2.

蘇建洲(2011年7月18日;第25樓):李天虹先生指出《容成氏》的![]() 與“審”作

與“審”作![]() (五祀衛鼎)、

(五祀衛鼎)、![]() (楚王酓審盞)的唯一的差別是“密”字所從米旁之上比“審”字多了一橫劃。而在古文字裏🆖,同一個字可以有存在細微差別的不同寫法👩🦽。單從字形看,將

(楚王酓審盞)的唯一的差別是“密”字所從米旁之上比“審”字多了一橫劃。而在古文字裏🆖,同一個字可以有存在細微差別的不同寫法👩🦽。單從字形看,將![]() 、

、![]() 看作一個字,也是可以成立的💁🏼。但因爲有確切的辭例🧖🏿♀️☔️,可知二者的確是不同的字🧛🏼。就目前的資料,這一橫劃可說是確認密或審字的關鍵所在。(《上博館藏竹書(二)雜識》,簡帛研究網,03/09/18)而《成王既邦》字作

看作一個字,也是可以成立的💁🏼。但因爲有確切的辭例🧖🏿♀️☔️,可知二者的確是不同的字🧛🏼。就目前的資料,這一橫劃可說是確認密或審字的關鍵所在。(《上博館藏竹書(二)雜識》,簡帛研究網,03/09/18)而《成王既邦》字作![]() ,沒有一橫畫🧑🏼🤝🧑🏼,可見確實是審字。

,沒有一橫畫🧑🏼🤝🧑🏼,可見確實是審字。

3.

孟蓬生(2011年7月18日;第26樓)💠:“弗![]() (朝)而自至”疑讀為“弗招而自至”。《淮南子·主術》:“冬日之陽,夏日之陰,萬物歸之,而莫使之然🙆♀️。故至精之像,弗招而自來,不麾而自往,窈窈冥冥⏬,不知為之者誰🧑🦳,而功自成。”高注解篇名曰:“主,君也。術,道也🧘🏻♂️。君之宰國,統御臣下💆♀️,五帝三王以来,無不用道而興,故曰主術🏌🏼♀️🚋。”是此篇“天子之道”即《淮南子》所謂“主術”也♑️,“弗

(朝)而自至”疑讀為“弗招而自至”。《淮南子·主術》:“冬日之陽,夏日之陰,萬物歸之,而莫使之然🙆♀️。故至精之像,弗招而自來,不麾而自往,窈窈冥冥⏬,不知為之者誰🧑🦳,而功自成。”高注解篇名曰:“主,君也。術,道也🧘🏻♂️。君之宰國,統御臣下💆♀️,五帝三王以来,無不用道而興,故曰主術🏌🏼♀️🚋。”是此篇“天子之道”即《淮南子》所謂“主術”也♑️,“弗![]() (招)而自至”即“弗招而自來”也。

(招)而自至”即“弗招而自來”也。

“弗![]() 而自周”疑讀為“弗比而自周”💬。比、周義近🔐,此處指天子不主動親近百姓而民眾自然歸附。《國語·晉語五》👨🏼🍼:“吾聞事君者,比而不黨🦩。夫周以舉義🧑🏽🚀,比也;舉以其私,黨也。”韋昭注🐄:“忠信曰周。”《論語·為政》:“君子周而不比👊🏻,小人比而不周。”何晏集解引孔安國曰:“忠信爲周,阿黨爲比。”劉寶楠正義:“用之忠信,則能親愛人,故周又訓爲親爲密爲合。”比、周或褒或貶,則臨文制義🚵🏿,不必拘泥🎂。

而自周”疑讀為“弗比而自周”💬。比、周義近🔐,此處指天子不主動親近百姓而民眾自然歸附。《國語·晉語五》👨🏼🍼:“吾聞事君者,比而不黨🦩。夫周以舉義🧑🏽🚀,比也;舉以其私,黨也。”韋昭注🐄:“忠信曰周。”《論語·為政》:“君子周而不比👊🏻,小人比而不周。”何晏集解引孔安國曰:“忠信爲周,阿黨爲比。”劉寶楠正義:“用之忠信,則能親愛人,故周又訓爲親爲密爲合。”比、周或褒或貶,則臨文制義🚵🏿,不必拘泥🎂。

“弗會而自![]() (斷)”疑讀為“弗劊而自斷”。《說文·刀部》🎅🏽:“劊,斷也。”此蓋指刑罰而言🎭💃🏿,義為天子不加刀鋸而百姓自我懲處。

(斷)”疑讀為“弗劊而自斷”。《說文·刀部》🎅🏽:“劊,斷也。”此蓋指刑罰而言🎭💃🏿,義為天子不加刀鋸而百姓自我懲處。

程少軒(2011年7月18日;第29樓):關於三條“弗……而自……”🧖♀️🪰,讀書會當時是這樣理解文義的:

“弗朝而自至”是說天子不主動使外邦朝見,而外邦自己來覲見。

“弗密而自周”是說天子不主動嚴密計劃🌩,而行政自然沒有疏漏。

“弗會而自斷”是說天子不主動召集公會👨🏽✈️,而政策自行得到決斷🧕🏻。

這三點皆是天子行“天下之正道”的良好效果🔕。

當時之所以將“審”改釋為“密”🦵🏿,主要是感覺到“審”主動性略弱,不像“周”與“密”搭配得那么“周密”。不過從字形看“審”的釋讀本無甚破綻,在沒有辦法否定“審”的情況下將之改釋,顯得有些魯莽。

孟先生將從辶從朝之字讀為“招”👩🏼🏫,我們讀書會的時候也考慮過🈚️。不過感覺沒有讀為“朝”好👇,因此不取🤾🏿♂️🤏🏽。將三句話結合起來看,這個語境與一般的講什麼“弗召/招而自至”是不同的,天子並不是“召/招”天下,而是“使之來朝”。“朝”的用法如“朝四海”、“朝天下”、“朝六國”。況且其字形就是“朝”字基礎上加“辵”旁,最像是此類義之“朝”之專字。按我們的理解,形義密合▶️。

“劊”的讀法讀書會也曾考慮過,也是有如“朝”類似的考慮🌪,才取了“公會”一說。《韓非子·八經》“不公會則猶豫而不斷”📟。

孟蓬生(2011年7月18日🏙;第32樓):讀書會的意見自有其長處,如朝🎍、密👮🏼、會皆如字,不必破讀🖐。“政策”和“行政”的自主性不足,用“自”字是否有些勉強?且不知“弗密而自周”與“天子之道”何干?就語法而言,密、周為形容詞𓀃,按少軒兄的意思雖然解成動詞義🤙,終覺不太順暢。而且三個句子前半主語均不變🦏👨🏼,而后半之主語卻變換了三次👩🎨,且后兩句增補的主語亦有增字解經之嫌(換句話說有點主觀)👩🏼🏭。一般來說,凡是省略的東西應該是不言而喻的💇。凡不大容易補出的或補出後難以取得一致意見的👩🏼🚀,其可信程度就會降低。

余說或讀書會之或說最大的不足就在于破讀,但就意義和語法而言似還不無可取💇🏿♀️。三句前半的主語不變⛹🏻,后半的主語亦不變(天下之人👨🏼🍼⏱,含少軒兄所謂“外邦”之人)✋🏼。

當然,目前這兩種解釋都不一定是最好的解釋🥗,或可兩存之以待高明乎?

簡9

蘇建洲(2011年7月18日;第13樓)😈:簡9“![]() 市明之惪(德)亓(其)

市明之惪(德)亓(其)![]() (世)也

(世)也![]() ”🎥,“市”字可能是“往-彳”字。其下部可以比對《唐虞之道》19“重”作

”🎥,“市”字可能是“往-彳”字。其下部可以比對《唐虞之道》19“重”作![]() 👨💻。“往-彳”可讀為“皇”。古籍有“皇明”的說法,如漢班固《西都賦》:“天人合應🦆,以發皇明。”

👨💻。“往-彳”可讀為“皇”。古籍有“皇明”的說法,如漢班固《西都賦》:“天人合應🦆,以發皇明。”

劉洪濤(2011年7月18日;第15樓)🍄:《論語·堯曰》:“謹權量,審法度,修廢官,四方之政行焉。”皇侃疏🐒:“審🧑🏻🍼,猶諦也。”《管子·幼官》:“明法審數,立常備能,則治👩🦯➡️。”《史記·禮書》:“君子審禮🪲,則不可欺以詐偽📸。”《淮南子·本經》:“是故明於性者🛥,天地不能脅也;審於符者🏇🏻,怪物不能惑也🧑🏻🚀。”高誘注:“審,明也。”

例證取自劉雲:《讀嶽麓秦簡〈為吏治官及黔首〉劄記二則》

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1467

李松儒(松鼠🚵🏽♀️;2011-9-2;第73樓)👉🏽🛌🏼:簡9也應歸入簡12🤜、13、16一組中,主要依據是“之”部的書寫方式。這一組簡文似乎就是李零先生所提到的《尚父周公之二》☣️。

簡11

1.

單育辰(2011年7月17日;第3樓):簡11相關句似可釋讀爲“先弍(二)史(事)之攸(修)也。”

何有祖(鄭公渡;2011年7月18日👋🏽;第8樓):(回復3樓)

字形上看似⛹️♀️,不過這批簡中“或”有這樣寫的,《志書乃言》簡2以及簡4“蟲材以爲獻,或不能節”之“或”即作如是。其中簡4“或”字形體最似,而簡2典型的“或”字,其所從“口”即作“二”較能說明問題。可以結合一起再作考慮。

單育辰(2011年7月18日;第9樓):回鄭公渡兄,《成王既邦》簡11之“弍”作![]() 形,可參《李頌》簡1背之

形,可參《李頌》簡1背之![]() (弍)🧑🧒🧒𓀎,與之同。《志書乃言》簡2之“或”作

(弍)🧑🧒🧒𓀎,與之同。《志書乃言》簡2之“或”作![]() 👩🏻✈️,與它們差別較大。《志書乃言》簡4之

👩🏻✈️,與它們差別較大。《志書乃言》簡4之即使可釋爲“或”📣,其“二”形也非常靠下,與《成王既邦》、《李頌》之“弍”應有不同。

簡12

1.

黃傑(2011年7月17日;第5樓):簡12的釋讀問題。

![]() 所從當是“屯”🧑🏻🎄。楚簡中“屯”字或“屯”旁寫作:

所從當是“屯”🧑🏻🎄。楚簡中“屯”字或“屯”旁寫作: 📬、

📬、 (郭店老子甲9號簡);曾侯乙墓簡普遍作

(郭店老子甲9號簡);曾侯乙墓簡普遍作 ;新蔡簡則

;新蔡簡則 、

、 二形俱存。與這些形體比較🤦🏻♀️,可見

二形俱存。與這些形體比較🤦🏻♀️,可見![]() 字正從“屯”。所讀為之字則為“純”或“沌”❇️,這正是先秦通常用來形容道的詞。整理者和讀書會所作釋文讀為“嗚呼”的那個合文,作“

字正從“屯”。所讀為之字則為“純”或“沌”❇️,這正是先秦通常用來形容道的詞。整理者和讀書會所作釋文讀為“嗚呼”的那個合文,作“![]() =”👨👩👦👦🐨。這個字在楚簡中通常讀為“乎”💃🏼。但楚簡中還有另外一個經常用作“乎”的字

=”👨👩👦👦🐨。這個字在楚簡中通常讀為“乎”💃🏼。但楚簡中還有另外一個經常用作“乎”的字![]() ,同時又經常用為“吾”。我們認為這里的這個合文應該拆成“乎”與“吾”兩個字,而不應讀為“嗚呼”👨👩👦👦,因為楚簡中的“嗚呼”似乎還未見有這種寫法的。

,同時又經常用為“吾”。我們認為這里的這個合文應該拆成“乎”與“吾”兩個字,而不應讀為“嗚呼”👨👩👦👦,因為楚簡中的“嗚呼”似乎還未見有這種寫法的。![]() 當依整理者讀為“舉”,讀為“譽”不通,“不果”是沒有辦法做到之意,要讚譽道,怎麼會不果呢?下文簡13“

當依整理者讀為“舉”,讀為“譽”不通,“不果”是沒有辦法做到之意,要讚譽道,怎麼會不果呢?下文簡13“![]() 之不果”,

之不果”,![]() 正是與

正是與![]() 相似的同類動詞。綜上,此句當讀為:“(……)道大哉!

相似的同類動詞。綜上,此句當讀為:“(……)道大哉!![]() (沌)虖=(乎!吾)欲

(沌)虖=(乎!吾)欲![]() (舉)之,不果,以進則逿(傷)焉。”

(舉)之,不果,以進則逿(傷)焉。”

由於不確定“道”上面是什麼字,我們也不知道這里的“大哉”🧙🏼、“沌乎”是形容“道”的,還是形容“~道”的🌲。

蘇建洲(2011年7月18日;第14樓)😶:《命》簡2“風”作![]() ,其下添加“丰”聲。《成王既邦》簡12“道大在

,其下添加“丰”聲。《成王既邦》簡12“道大在![]() ”🦹🏼♂️,此字下部可能也是“丰”👨🏻🦽➡️,可讀為“豐”。古籍有“道豐”的說法♥︎,如《後漢書‧朱樂何列傳》👩🏼🎤:“道豐績盛”🕣。簡文“道大在豐”,大、豐意思相近。

”🦹🏼♂️,此字下部可能也是“丰”👨🏻🦽➡️,可讀為“豐”。古籍有“道豐”的說法♥︎,如《後漢書‧朱樂何列傳》👩🏼🎤:“道豐績盛”🕣。簡文“道大在豐”,大、豐意思相近。

蘇建洲(2011年7月25日;第59樓):簡12![]() =“虖=(嗚呼)!”🤷🏽♀️,“虖”的隸定不甚精準👮🏽♂️,宜改為【虍/介】⚒🫴🏿,就是“虎”字加上區別符號或說是飾筆,楚竹書常見,可參《上博文字編》258頁。

=“虖=(嗚呼)!”🤷🏽♀️,“虖”的隸定不甚精準👮🏽♂️,宜改為【虍/介】⚒🫴🏿,就是“虎”字加上區別符號或說是飾筆,楚竹書常見,可參《上博文字編》258頁。

簡13

1.

單育辰(2011年7月17日💉;第3樓):簡13相關句似可釋讀爲“其狀膏(高)危,以睪(澤)罙(深)![]() (陵)”。

(陵)”。

高佑仁(2011年7月17日;第6樓):![]() 字原考釋者很明顯沒有隸定錯,與

字原考釋者很明顯沒有隸定錯,與![]() 相差很大,字見於《鬼神之明融師有成氏》簡7🧙♀️。

相差很大,字見於《鬼神之明融師有成氏》簡7🧙♀️。

蘇建洲(2011年7月18日;第19樓):注25所謂“![]() ”字形作

”字形作![]() ,釋為淫,已見於劉釗先生《上博五·融師有成氏》“耽淫念惟”解👌🏿,2007年7月25日🤜🏻,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=666。“

,釋為淫,已見於劉釗先生《上博五·融師有成氏》“耽淫念惟”解👌🏿,2007年7月25日🤜🏻,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=666。“![]() ”字非“坐”字繁構,乃“

”字非“坐”字繁構,乃“![]() ”字🛌🏼,即“淫”字初文。秦兵器銘文中有地名“徒

”字🛌🏼,即“淫”字初文。秦兵器銘文中有地名“徒![]() ”🧏🏿,見於三年呂不韋矛(《考古》)1996年第3期86頁)和三年上郡殘戈(《集成》11287)。

”🧏🏿,見於三年呂不韋矛(《考古》)1996年第3期86頁)和三年上郡殘戈(《集成》11287)。

3.

蘇建洲(2011年7月22日;第47樓)✌🏼:簡13 ,隸作“

,隸作“![]() ”可從。““

”可從。““![]() ”旁也見於《包山》174

”旁也見於《包山》174 👱♂️。

👱♂️。

簡15

1.

單育辰(2011年7月19日🙎🏽♀️🙅🏼♂️;第33樓):簡15應在“須也”後加句號🐞,在“逆”後加逗號,簡末“童”後補“光”亦不確,從前面看,“重光”是說好事情的🚳🔘,故此處補爲“重殃”之類的還差不多。

竹簡綴合🚛、編聯與歸篇

1.

沈培(水土;2011年7月20日🛁;第35樓、第36樓):讀書會認為🍄:“《成王既邦》簡4與本篇其它簡字體有別。該簡似與上博六《慎子曰恭儉》為同一抄手所抄,當剔出本篇。”這是很正確的。我認為除了此簡當剔出本篇外🎬👆,簡2也當剔出。其字體與簡4相同,而與《成王既邦》其他簡不同。而且🗜,其同一個字的寫法以及表示同一詞的用字習慣也與《成王既邦》他簡不合,例如“周”、“才”👩🏼🏭、“曰”、“䎽”的寫法,“嗚呼”用“亞虎(几→口)”而不用“於虎(几→𡈼)”。再從內容上看,此簡所說的內容🚴🏿,當是提醒周公要“敬”某些事情🛍,而《成王既邦》篇則主要是講成王向周公請教各種“道”的問題。讀書會認為簡4“是否應歸入《慎子曰恭儉》📍,有待進一步研究”,我則認為簡2、簡4可能同屬於一篇講周人之事的一篇簡文🧑🏿🦲,也許今後發表的上博簡會有跟此二簡有關的簡文⛔。簡2的“王”完全有可能是武王而不是成王。

李松儒(松鼠📳;2011年7月21日;第44樓)📫:(回應第35樓)

後學一致認為簡2的字跡特徵與《凡物流形》甲本A組字跡是一致的,並且《慎子曰恭儉》中也有部份字跡的特徵與凡甲A組字跡十分相似,這個抄手抄寫了許多文本,如《天子建州》乙本部份字跡、《君人者何必安哉》甲乙本等部份字跡🧰。現在看來🌨,他參與抄寫了更多的文本。

李銳(2011年7月21日;第39樓):簡2恐怕是《逸周書》。

“王才(在)鎬💃🏻,![]() (召)周公旦曰🦄:“亞(嗚)

(召)周公旦曰🦄:“亞(嗚)![]() (呼)✋🏼,敬之才(哉)🍩🦮!

(呼)✋🏼,敬之才(哉)🍩🦮!![]() [5]

[5]![]() (聞)才(哉)”

(聞)才(哉)”

《逸周書·寶典》說:“維王三祀,二月丙辰朔🚣🏿,王在鄗,召周公旦曰:嗚呼💁🏽♂️!敬哉📍!朕聞曰:何脩非躬?……”

沈培(水土🙅🏻;2011年7月21日👶🥷🏼;第40樓):同意李先生的看法。《逸周書》有好幾篇都是武王召周公,說一些警戒的話。其中《小開》說“余(開)〔聞〕在昔曰……”😌,以此亦可知《成王既邦》簡2最後幾個字補讀為“朕聞才(在)[昔]……”。此類的話在《逸周書》中多見🤵🏿♀️。

這是比較有意思的,期待今後發表的簡文能補足此篇《逸周書》🧛🏽♂️。看來,上博簡和清華簡的關係也値得注意了🧗🏼♂️✝️。

程少軒(2011年7月21日;第42樓):李銳先生和水土老師的推測很有意思。順著這個思路🫄🏽🏎,簡9會不會也是《逸周書》💠?

簡9:![]() 市〈皇?〉明之惪(德)亓(其)

市〈皇?〉明之惪(德)亓(其)![]() (世)也

(世)也![]() 【9】

【9】

《呂氏春秋·聽言》引《逸周書》佚文(亦見於銀雀山簡《六韜》):

周書曰:“往者不可及,来者不可待,賢明其世,謂之天子。”

之所以敢這么想,是因為有一點很巧合——簡9的![]() 會不會就是《逸周書》上句的“待”字✫?

會不會就是《逸周書》上句的“待”字✫?

2.

李銳(2011年7月18日🌬;第20樓):據讀書會的成果🫸,疑簡3和簡14可以連讀:

周公曰🟢:“旦之![]() (聞)之也,各才(在)亓(其)身,而【3】皆見章(彰)于天。”成王曰……讀書會注28:“亡才”與“善否”對應,當讀為“無在”🩰,“在”訓為“存”。

(聞)之也,各才(在)亓(其)身,而【3】皆見章(彰)于天。”成王曰……讀書會注28:“亡才”與“善否”對應,當讀為“無在”🩰,“在”訓為“存”。

按:或可信《說文》之說,將才讀為“存”🦸🏻。

3.

李銳(2011年7月20日;第38樓):怀疑簡4确属《慎子曰恭俭》🧏🏿♀️。

这一简可能在“禄不累其志🃏,故曰强”之前,是举例解经🐦⬛。《孟子》说“故聞伯夷之風者,頑夫廉🧑🏿✈️🧲,懦夫有立志🫀。”後文(拙作编排为1、4、2、5🙆🏻♂️、6💎、3)“首戴茅蒲”🏕、“为民之故,仁之至”🕠、“身中处而不皮颇”等或均有所指具体人物。“伯夷、叔齐饿而死于雝渎,不辱其身,精”的“精”字可能据《孟子》读为“清”🚦🏌🏼♀️,但《慎子曰恭俭》篇的“精法以巽势”之“精”恐仍当读为“精”。

4.

李銳(2011年7月18日;第24樓):疑簡11、6可以連接,11、6連接起來是:

非天子【11】之正道也

讀書會已經補出了“天子”二字🏒,說前面缺簡。其實也可能不缺簡,而是上接簡11。

黃傑(2011年7月23日;第52樓)🙆🏻♂️:我們認為簡14或可下接簡11🙇🏼♂️,連讀后為:

成王曰🤹🏻:“夫夏繒氏之道🚶♀️,可以知善否,可以知亡在,可謂有道乎⚠️?”周公曰:“是夫【14】先二事之修也(此句從單育辰先生釋讀,見3樓評論及單育辰《佔畢隨錄之十五》,本站7-22),外道之明者⏮,少疏於身🐻,非天子【11】之正道也🐌。”(簡11、6連讀,從李銳先生意見)成王曰💠:“請問天子之正道?”周公曰:“【6】[民](依高佑仁先生說補)皆欲捨其親而親之🤶🏿,皆欲以其邦就之,是謂【8】天子之正道🧑🏿🦲,弗朝而自至🐪,弗審而自周🏃🏻,弗會而自斷😚。

我們認為這樣讀可通8️⃣。周公是說,夏繒氏之道是“先二事”之所修🤸,是“外道”之明者🌟,但是離自身(之道德修養)顯得稍微疏遠👮🏿,所以不是天子之正道。從下文“[民]皆欲捨其親而親之,皆欲以其邦就之”、“弗朝而自至🤸🏻♂️,弗審而自周,弗會而自斷”看👩🏽💻,周公所謂天子之正道🪬,正是君王通過自身修德以達到柔遠能邇、天下大治之道🕵🏽,這與《尚書》及先秦儒家的主張是一致的𓀋。周公為什麼說夏繒氏之道是“外道”👩🏿💼、“少(稍)疏於身”呢?成王對夏繒氏之道已有簡要概括🖕🏽:夏繒氏之道“可以知善否,可以知亡在”🪫🖥。從這可以看出🪄🪩,夏繒氏之道的主要特點是知善否存亡,這近似於後代的權謀家(也帶有預言家的色彩)🈂️,其關注點是外向的✊🏽,而不是內在的道德修養💁🏻♀️🤷🏻♂️。周人一開始便高倡“德”,強調君王自身之道德修養對承受天命的重要性,所以稱這種道為“外道”👩🏽🎨、“少(稍)疏於身”。這一段中不好理解的是“先二事”。我們認為“先二事”與所謂“先大夫”等是同樣的句式。“二事”不知具體何指。似乎可供參考的是金文中有“三事(字作![]() 🧜🏽♂️🔢,亦可釋為吏)”🤽🏻♂️,見作册令方尊、作冊令方彝(《集成》6016、9901),辭例為“尹三事👩🦰、四方”、“舍三事令”。王輝《商周金文》4️⃣:“或說三事即《左傳》成公二年之‘三吏’🔺、《詩·小雅·雨無正》之‘三事大夫’、《逸周書·大匡解》之‘三吏大夫’🎅🏽、《十月之交》之‘三有事’🕌👨🏼🚒。”從作册令方尊、方彝銘文看,“三事”處於極高的地位,當是僅次於最高執政的大臣👒。我們猜測,“先二事”可能是在周公之前的某兩個執政。……但不管“先二事”是什麼,不影響我們理解這段文字的含義。

🧜🏽♂️🔢,亦可釋為吏)”🤽🏻♂️,見作册令方尊、作冊令方彝(《集成》6016、9901),辭例為“尹三事👩🦰、四方”、“舍三事令”。王輝《商周金文》4️⃣:“或說三事即《左傳》成公二年之‘三吏’🔺、《詩·小雅·雨無正》之‘三事大夫’、《逸周書·大匡解》之‘三吏大夫’🎅🏽、《十月之交》之‘三有事’🕌👨🏼🚒。”從作册令方尊、方彝銘文看,“三事”處於極高的地位,當是僅次於最高執政的大臣👒。我們猜測,“先二事”可能是在周公之前的某兩個執政。……但不管“先二事”是什麼,不影響我們理解這段文字的含義。

匿名網友評論(金滕;2011年7月23日👩🏻⚖️;第53樓):這段編聯只有11+6是肯定對的,不僅文句銜接的好,簡6的第一契口位置正好符合11+6接起來完簡的第二契口位置📃。至于6+8肯定不對的🧕🏽,因爲11+6已是完簡。而簡8下端頭平🕵🏿♂️👨🏽🦲,又爲22.2厘米,顯然屬�下半簡,如何與簡6銜接©️🫸🏽?而且文義也不銜接的🤌,“天子之正道”怎會跟“[民]皆欲舍其親而親之”(是否補「民」不能肯定)有關呢?此外,簡11釋爲“二事”也很值得懷疑🧛♂️,蓋所謂的“事”單育辰先生自己也說就是弁或史的字形🆓,如何釋爲“事”呢🏡?“事”只有兩個例子寫作接近“弁”形,其餘都有固定的寫法的🚶🏻。由黃杰先生的標點,應該是認爲“先二事之修”是不好的事情,不是天子之道,這更不合理。其實本來讀爲“先或(國)變之攸(修)也”意思很好🏖,不用改讀🍲💤。最後,簡14+11也看不出必然性,簡14是完簡,明明是談論“夏繒氏之道”,怎麽會連到“天子之道”呢👍?

高佑仁(2011年7月24日;第54樓)🫓🧱:上博原考釋者將簡11與簡6都視為上半的殘簡🥬🐉,所以要贊成二者能拚合大概只有將簡6視為下半的殘簡一途,要考證簡6是否屬於下半簡其實很簡單🧄💆🏿♀️,《成王既邦》中清楚保留【中契口】到【下契口】這一段的簡有簡3🕺🏻、簡8、簡14、簡15等四簡❣️,我們可以擷取原書縮小圖板這四簡的照片🪦,並予以排列🧜🏻♀️,會發現四簡【中契口】到【下契口】這一段的位置完全吻合🪥,再切割簡6殘簡的全簡,對應四簡中契口的位置後,會發現四簡原本應為下契口的位置👺➛,而簡6則還有“公曰”等字,換言之簡6不可能是下半的殘簡🧟,兩支上半的殘簡恐怕也無法拼合或連讀⬜️。

匿名網友評論(金滕;2011年7月24日🚳;第56樓):友人告知簡11、6都是簡的上半🙎🏻,這二簡也是不能拼合的。

李銳(2011年7月24日;第57樓)🧑🧒🧒:編聯11+6時,沒有書,也沒有圖版,僅憑意合。昨天有朋友也質疑🧑🏽🍼。我的意見是簡6有可能就是下半簡,整理者誤爲上半簡🐢,說第一契口上端殘🤹♂️;很可能是並不殘損🪒,而是第二契口,接口正對得上。兩簡合起來是45.8,似乎已到一簡長度(45.6-45.9)👩🏽🚒🕹,而第三契口以下還沒有算🅿️🗑。但是簡6顯然最後部分“曰”字下多算了一點,而且拼合的簡一般要長一些,可能和脫水等有關♊️。小圖版上的簡的長短📭,有時可能會失真⏪。本篇簡14🚳、15一👩🏻💻、二契口與二、三契口間距幷不一致,因此有些長度或許不能太精確。當然,拼合意見都是在目前情况下的最簡單解👨🏿💼,主觀性成分比較大🪽,不能排除是錯誤的🧔🏽♀️。

黃傑(2011年7月24日🏌🏿♀️;第58樓):謝謝佑仁先生、金滕先生批評!我在將簡11與簡6連讀後又將簡6與簡8連讀,是錯誤的。

我原來看到李锐先生的連讀意見後🦸🏼♀️,覺得將簡6置於11下之後能與第二契口吻合💯,沒有看下端👋🏻,有所疏漏。從現有小图版看,簡11與簡6連讀似乎是存在如高佑仁先生所說的問題。但我覺得似乎還不足以完全排除將簡6置於11下的可能。

我看了一下第5頁的小圖版,發現簡6與簡8的拼合似乎存在問題🤱🏻,提出來供大家參考。從簡6上端的編繩位置看,(如果簡6確實是一支簡的上半段🤽🏿♂️☹️,那麼)整理者所置位置是合理的🌜。這樣將簡8平移到簡6下🧑🏼🚒,簡6下端的右下角似乎剛好與簡8上端相接,但兩簡的拼合處似乎難以容納一個字。但從簡8上端的殘劃看🏌️♀️🌻,簡8上端似乎又確實有一個殘字🦶🏽。這怎麼解釋呢🧑🏼🏭?希望大家幫我解決這個疑問📊。

至於簡14與簡11的連讀,以及“先弍(二)吏(事)之攸(修)也”一句的釋讀🦹♂️,我保留我的意見🧏🏻♂️。

5.

李松儒(2011年7月24日;第55樓):在仔細觀察《成王既邦》字跡情況後,我發現簡12🧘🏼、13🕤、16的字跡特徵是與其他簡有明顯區別的。首先,是從文字的運筆情況看🎨,這3支簡的書寫橫畫較為平直,縱畫較為垂直,如簡13“不”、“其”、“之”等🕯🕤,起收筆是直鋒入筆🤸♀️、輕提收筆👨🏻🦲,造成筆畫兩端尖銳,類似竹葉𓀂,這種運筆方法使文字的風格與《弟子問》👼🏻、《窮達以時》等篇相似🧖🏿♀️。其次,是文字的寫法。如簡12與簡16的“才”字在簡3、14中都出現過,寫法差別很大;簡12的“欲”字在簡3👇🏻、8中也出現過,右邊字部寫法的差異也是明顯的;簡12與簡13的“不”字與簡5“不”字也不同🖇;簡1、3、6、7、10、14的“周”字寫法統一,唯有簡16“周”字與有略微差異;簡16與簡1“乃”字的差別;“者”字在簡10、11、15、16中都曾出現,簡10🙍🏻、15字跡漶漫,簡10“者”字下為“口”形,簡16為“日”形;“又”字在簡14、15中出現3次🚮💌,與簡16“又”書寫彎曲程度明顯不同;再如“辶”部的書寫🩷,簡12中出現4次,與其他簡寫法均有不同🚵♀️,簡12“辶”底部筆畫更加平直等等。詳加對比會發現有更多的文字寫法上的差異。

挑出這些有差異的字跡或許對《成王既邦》簡的編聯有新的認識,雖然同一篇竹簡上有不同字跡的現象是十分常見的,不過就《成王既邦》簡12、13👨👦、16來說🕵🏿♂️,其文意與文風與《成王既邦》其他簡也有一定的差別🧘🏼♂️。

整理者將簡12、13、16歸入《成王既邦》主要是因為這三支殘簡的殘留下的簡首或簡尾形制與該篇竹簡相近。但上博簡中《昔者君老》👈🏼、《内禮》與《昭王毀室·昭王與龔之推》就是形制相同不同篇章的竹簡🫵🤷♀️,這些在編聯上都是值得注意的問題。

伍🥷、讀書會🚣🏼♀️:上博八《命》校讀

本節爲讀書會《上博八〈命〉校讀》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月17日,http🧝📌://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1594)的文後評論。

本篇簡4、簡5當歸入《王居》篇👱🏽♀️。

篇题

1.

高佑仁(2011年7月20日🧏🏼♀️;第44樓):簡11背的篇題“命”👨❤️👨,卩旁左側還有一豎筆🍊,這令人聯想起《莊王既成》簡2“以待賓客”的“賓”字(蘇建洲先生釋出),“令”聲左側也有一筆,很多學者都留意到這一筆(甚至著眼此筆而誤釋成“高”),但都沒有比較好的解法,現在看來它與《命》的篇題是可以相呼應☸️,這確定就是“命”的異構字。

高佑仁(2011年7月20日;第47樓)🗓:《上博八》中附有篇題的為《王居》、《命》兩篇,二者在篇題位置的上下都附有所謂的“篇題符號”(孫偉龍、李守奎:《上博簡標識符號五題》,簡帛網,2008年10月14日),其形式與《莊王既成》簡1背完全相同,都是左上向右下一筆類似“﹨”。

黃傑(2011年7月24日;第49樓):有一個問題或許值得考慮:本篇為何命名為“命”🐁?本篇“命”字五見(不含標題🧙🏽♀️,亦不含用為“令(尹)”之命字)——命吾爲楚邦(簡1)💭;先大夫之風![]() 遺命(簡2);命求言以答(簡3);命勿之敢違(簡3);君王之所以命(簡8)📂。我們以為,本篇之篇名👼🏽,有兩種可能🖖🏿,一,與通常取篇首詞句命名的方式對照,可能是取於最早出現的簡1“命吾爲楚邦”之“命”字。但這與取篇首詞句命名的常例不同😴,似乎不是一種很好的解釋。二,是與文章大意相關或概括性的篇名。本篇綱要是令尹“命”葉公子高之子以葉公子高之“風

遺命(簡2);命求言以答(簡3);命勿之敢違(簡3);君王之所以命(簡8)📂。我們以為,本篇之篇名👼🏽,有兩種可能🖖🏿,一,與通常取篇首詞句命名的方式對照,可能是取於最早出現的簡1“命吾爲楚邦”之“命”字。但這與取篇首詞句命名的常例不同😴,似乎不是一種很好的解釋。二,是與文章大意相關或概括性的篇名。本篇綱要是令尹“命”葉公子高之子以葉公子高之“風![]() 遺命”相告,葉公子高之子遂以葉公子高有坐友五人、立友七人🛋,國家大事皆就商的事例相告,對令尹起到了規諫作用。試看“命”字與本篇綱要的關係——令尹“命”葉公子高之子以葉公子高之“風

遺命”相告,葉公子高之子遂以葉公子高有坐友五人、立友七人🛋,國家大事皆就商的事例相告,對令尹起到了規諫作用。試看“命”字與本篇綱要的關係——令尹“命”葉公子高之子以葉公子高之“風![]() 遺命”相告🥝,葉公子高之子未違令尹之命(“命勿之敢違”),盡到了自己的職責(“命求言以答”)🙋,可見“命”字在篇中實為關節點。我們認為👲🏻,篇名“命”正取於此。所以我們認為🏂🏻,本篇的命名方式是取關涉全篇的重要字詞名篇。這個“命”字,其含義還是命令之命。我的感覺,由於這個篇名從表面上看與本篇大意聯繫似乎不緊密7️⃣,所以我們在看到它時難免會聯想到“命”字在先秦時代的其他含義🌃。由於“命”字在先秦時代豐富而略顯神秘的意涵,這個篇名便給人以意味深長之感🫷🏿。可見這個命名並非草率為之,亦可見這篇文獻是經過很細心的整理的。

遺命”相告🥝,葉公子高之子未違令尹之命(“命勿之敢違”),盡到了自己的職責(“命求言以答”)🙋,可見“命”字在篇中實為關節點。我們認為👲🏻,篇名“命”正取於此。所以我們認為🏂🏻,本篇的命名方式是取關涉全篇的重要字詞名篇。這個“命”字,其含義還是命令之命。我的感覺,由於這個篇名從表面上看與本篇大意聯繫似乎不緊密7️⃣,所以我們在看到它時難免會聯想到“命”字在先秦時代的其他含義🌃。由於“命”字在先秦時代豐富而略顯神秘的意涵,這個篇名便給人以意味深長之感🫷🏿。可見這個命名並非草率為之,亦可見這篇文獻是經過很細心的整理的。

郭永秉(2011年7月19日🏋️♀️;第43樓)🐸:整理者已據文獻指出,“葉公子高”即沈諸梁。廣瀨薰雄先生和陳偉先生並指出簡文“先大夫司令尹,受司馬,治楚邦之政”和《左傳·哀公十六年》“沈諸梁兼二事”等記載的關係(復旦吉大古文字專業研究生聯合讀書會《上博八〈命〉校讀》(2011年7月16日)之後廣瀨薰雄的跟帖,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站👨🏻🦼➡️,2011年7月18日。陳偉《上博八〈命〉篇賸義》,武漢大學簡帛網站,2011年7月19日🐉。)👩🏻🏭。“葉公子高之子”是什麼人😡🏊🏻♂️,整理者說“未見史籍”,好像現在還沒有學者予以討論。《上博(四)·柬大王泊旱》簡10🥀、19和22👩🏻✈️,都出現過一位“太宰”,22號簡指出他叫“子止”,10號簡稱他為“太宰晉侯”,19號簡則說他是“聖人虘(下从又)良長子”。對於“聖人虘(下从又)良長子”一句💣,過去無善解。劉信芳先生曾撰文指出,“虘(下从又)良”當讀為“諸梁”🧑🎤,“聖人”是楚國君臣對沈諸梁的殊譽。所以太宰晉侯(子止),就是沈諸梁的長子(劉信芳《上博藏竹書〈柬大王泊旱〉聖人諸梁考》🎤✊,《中國史研究》2007年第4期🪰,15—17頁)🚽。其說可從🛹🧑🏼🔧。從《命》篇和《柬大王泊旱》篇的描述看,“葉公子高之子”和“太宰晉侯”都對政治、歷史有著非常高的見解🥫🔈,繼承了其父親沈諸梁的遺風🧙🏼♂️,為楚國君臣所看重,並常常向他諮政🚉。所以我認為,《命》篇的“葉公子高之子”大概就是《柬大王泊旱》篇的“太宰晉侯”。可以注意的是🤵🏼♂️,《柬大王泊旱》篇中出現的令尹名叫“子林”🌞,與《命》篇的“令尹子春”非一人,故兩個故事應有先後。究竟兩個何早何晚,似還無法斷言,但兩篇同見一人,似乎提示我們,《命》篇所記“葉公子高之子見於令尹子春”之事,似乎也有可能排到楚簡王以後。因此樓上有學者懷疑👰🏼♂️,《命》篇的“陽為”就是楚簡所見大莫敖“陽為”,這種可能性從時間而言的確是存在的(他任令尹當在簡王9年之後了)。另外🦙🤙🏽,李學勤先生認為“陽為”之“陽”為楚穆王之後陽氏之“陽”(《文物中的古文明》433頁,商務印書館🐖,2008年),此說似並無確據📋,不能以此否認“陽為”是令尹子春之名的可能性(就好比令尹子高名“諸梁”一樣,見《莊子·人間世》成疏。上引劉信芳先生文末認為陵尹🍋🟩、釐尹直稱“諸梁”,故“諸梁”為字,“子高”為名,此說似非)。

簡2

1.

劉雲(2011年7月17日;第1樓):簡2的![]() 或是“遝”字。

或是“遝”字。

何有祖(鄭公渡🥨;2011年7月17日;第9樓):劉雲先生說當是🪙🧑🏿🌾。《有皇將起》簡4有![]() 字,復旦讀書會分析為“當分析為從水從眔,眔亦聲,即泣字”,與之聲符同。http://www.gwz.fudan.edu.cn/Srcshow.asp?Src_ID=1598#_ednref8

字,復旦讀書會分析為“當分析為從水從眔,眔亦聲,即泣字”,與之聲符同。http://www.gwz.fudan.edu.cn/Srcshow.asp?Src_ID=1598#_ednref8

2.

單育辰(2011年7月17日;第7樓):簡2的![]() 從言從才🦒,簡文的“風

從言從才🦒,簡文的“風![]() ”即“風裁”,《後漢書·黨錮傳》:“是時朝廷日亂👦🏽,綱紀穨阤,膺獨持風裁,以聲名自高。”

”即“風裁”,《後漢書·黨錮傳》:“是時朝廷日亂👦🏽,綱紀穨阤,膺獨持風裁,以聲名自高。”

劉洪濤(2011年7月22日;第1樓):《命》簡2的![]() 也有可能是“訐(諫)”字。〖編輯按👩🏿🏭🩼:本則為單育辰《佔畢隨錄之十五》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月22日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1606)的文後評論。〗

也有可能是“訐(諫)”字。〖編輯按👩🏿🏭🩼:本則為單育辰《佔畢隨錄之十五》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月22日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1606)的文後評論。〗

3.

蘇建洲(2011年7月17日🐳;第14樓):![]() 其下或是丰🪸,參《民之父母》簡14、《昔者君老》簡4“邦”。丰🧑🍳、風聲音極近👠🫱🏼。

其下或是丰🪸,參《民之父母》簡14、《昔者君老》簡4“邦”。丰🧑🍳、風聲音極近👠🫱🏼。

沈培(水土;2011年7月19日;第42樓)👨🏿🦱:所釋《命》篇簡2的“風”字當無問題,可參看《志書乃言》簡3、簡4的“![]() (讒)”所从的“虫”的寫法🧑,下面一橫是從點形寫法的“風”字形(看李守奎等《文字編》第594頁)變來的😛😛。“風”讀為“諷”也無問題🐰🎾。其後一字疑是从“言”“弋”聲之字,可讀為“誡”。

(讒)”所从的“虫”的寫法🧑,下面一橫是從點形寫法的“風”字形(看李守奎等《文字編》第594頁)變來的😛😛。“風”讀為“諷”也無問題🐰🎾。其後一字疑是从“言”“弋”聲之字,可讀為“誡”。

蘇建洲(2011年7月20日⛸;第45樓):風字從“虫”正確可從。此外,我曾將《成王既邦》簡12的字形與風聯繫同解為從“丰”,現在知道這個聯結是不對的。

簡3

1.

高佑仁(2011年7月17日;第11樓):辱![]() (鈇、斧)疐(鑕)

(鈇、斧)疐(鑕)

出土文獻有許多“辱”、“辰”通用的例證𓀈🆚,加上此處《命》的用例👩⚕️,這證明〈申公臣靈王〉簡9讀作“晨(辱)斧質”是對的。

另外🧑🏽🚒,簡3“唯(雖)鈙(伏?負👨🏿🦲?)於![]() (鈇🪳、斧)疐(鑕)”讀書會讀伏或負💴,此處當讀“伏”斧質較妥🩷🧻。

(鈇🪳、斧)疐(鑕)”讀書會讀伏或負💴,此處當讀“伏”斧質較妥🩷🧻。

《呂氏春秋·高義》:“於是乎伏斧鑕🌮◀️,請死於王”

《史記·范睢蔡澤列傳》🟦:“一語無效🧁,請伏斧質🦹🏼。”

《史記·黥布列傳》💨:“言之而非邪,使何等二十人伏斧質淮南市,以明王倍漢而與楚也”

《史記·萬石張叔列傳》:“慶倖得待罪丞相,罷駑無以輔治🎀,城郭倉庫空虛,民多流亡,罪當伏斧質,上不忍致法🔹。”

《漢書·陳勝項籍列傳》:“南面稱孤,孰與身伏斧質”

《漢書·萬石衛直周張傳》🧑🏿⚕️:“罪當伏斧質,上不忍致法。”

《漢書·文三王傳》:“於是梁王伏斧質,之闕下謝罪😤。”

2.

劉雲(2011年7月17日;第18樓)◀️:簡3“命求言以答”之“求”當是選擇的意思。

3.

陳志向(2011年7月19日◀️;第38樓)🥋:陳偉先生在簡帛網新發表的《上博八〈命〉篇賸義》一文中對“視日”一詞的理解提出了新的意見。我們在此也談一下自己的看法👂🏼。

從目前所見的楚簡材料來看,與“視日”有關的官職有左尹(包山簡)、卜命尹(昭王毀室)和本篇的令尹等。“視日”似乎可以看作是一種由不同的“尹”兼司的職務,而非特定的官職🖖🏼。陳偉先生此前曾認為“視日”是一種值日官📨,這是有一定道理的🌰,但“視日”也未必一定與“當日”“直日”有關;“視日”之“視”與《昭王毀室》篇的“守視”之“視”恐怕也不是一回事。包山簡、《昭王毀室》《君人者何必安哉》等簡中的“視日”🥛,顯然具有下情上達的功能,但究竟是由不同的尹擔任不同方面的通傳工作(如左尹也許只負責訟獄方面)🏄🏽♂️🗻,還是由不同的尹輪流(像值日一樣)擔任這一職務🤏🏼,總管任職期間的所有通傳工作,由於材料所限,目前還不能給出準確的答案🧑🏽🦲。陳偉先生認為《昭王毀室》“簡文依整理者將‘卜令尹陳眚爲視日告’作一句讀應更加合理”,說“視日”“也可理解爲對楚王的尊稱,簡文是說卜令尹陳眚擔任楚王的通報官”,恐怕不足信🔞。

“視日”一詞也見於《史記》,《集解》引如淳說“視日時吉凶舉動之占”🚇🖖🏽,與楚簡中“視日”下情上達的功能並不相符🕵🏻,因此很多學者都不認為二者所指稱的是同一種官職⚇。但是《昭王毀室》卜命尹為視日,已有學者指出與卜事有關🧑🏻🦽➡️。本篇的子春,也見於上博八《王居》篇,據讀書會釋文,子春“猒(厭)”🉐、“䛑(蔽)”,亦與卜事有關,則“視日”之職似乎也有可能兼具有占卜方面的工作。可參看范常喜先生《戰國楚簡“視日”補議》《戰國楚簡“矵”字述論》等文章🏢。

4.

张崇礼(2011年7月19日;第41樓):鈙,當即“剝”字🚠。《說文》訓為“裂”。鈙於斧鑕即為斧鑕所割裂。

簡6

1.

蘇建洲(2011年7月17日;第2樓):![]() 從欠聲可以讀為黔,從今聲。如同《曹沫之陣》11“飲”字添加“欠”聲。或見魏宜輝先生博士論文117頁的說明。

從欠聲可以讀為黔,從今聲。如同《曹沫之陣》11“飲”字添加“欠”聲。或見魏宜輝先生博士論文117頁的說明。

陳志向(2011年7月17日;第3樓):黔首字又見《曹沫之陣》簡53🧑🎓:![]() 。

。

广濑薰雄(2011年7月18日;第25樓):6號簡🔶:

命(令)尹曰🐓:“先夫〓(先大夫)![]() (司-辭😏?)命(令)尹𓀕🦉,受司馬,

(司-辭😏?)命(令)尹𓀕🦉,受司馬,![]() (

(![]() /紿―治)楚邦之正(政)𓀇。

/紿―治)楚邦之正(政)𓀇。

按:![]() ,當讀爲辭。受👴🏼,當讀爲授。《左傳》哀公十六年有這樣的記載:

,當讀爲辭。受👴🏼,當讀爲授。《左傳》哀公十六年有這樣的記載:

沈諸梁兼二事,國寧,乃使寧爲令尹🔚,使寬爲司馬,而老於葉👩🏽⚖️。

沈諸梁就是葉公子高。他平定白公勝之亂後,兼任令尹🥧、司馬,等楚國安定🎞,把令尹、司馬都讓給別人。“先大夫辭令尹,授司馬”指的就是這件事🧑🏽🚒。

劉雲(2011年7月23日;第48樓):

先大夫![]() 令尹🐝,受司馬,治楚邦之政,……

令尹🐝,受司馬,治楚邦之政,……

陳偉先生認為:“![]() 當從整理者讀爲‘司’🧑🏻🏭🧑🧒🧒,指主持🧝🏽♀️。而‘受’當如字讀🍽,指領受。”我們認為陳先生對整體文意的把握是很正確的,對“受”字的理解也很准確🚵🏽,但其將“

當從整理者讀爲‘司’🧑🏻🏭🧑🧒🧒,指主持🧝🏽♀️。而‘受’當如字讀🍽,指領受。”我們認為陳先生對整體文意的把握是很正確的,對“受”字的理解也很准確🚵🏽,但其將“![]() ”讀為“司”,訓為主持🙆🏼,恐不確。

”讀為“司”,訓為主持🙆🏼,恐不確。

我們認為“![]() ”或可讀為“嗣”,訓為繼承👎🏻🦟。《詩·大雅·思齊》:“大姒嗣徽音🐆,則百斯男🖖🏻。”《書·舜典序》:“虞舜側微,堯聞之聰明,將使嗣位⚃,歷試諸難,作《舜典》。”《左傳》襄公三年:“祁奚請老,晉侯問嗣焉,稱解狐⛹🏻♂️,其讎也🤺。”《左傳》襄公三十年:“子產而死🙅🏿♀️,誰其嗣之🫏?”《呂氏春秋·樂成》:“子產若死,其使誰嗣之🌧?”以上例句中的“嗣”都是繼承之意👨👩👧。這樣一來🐦⬛,“

”或可讀為“嗣”,訓為繼承👎🏻🦟。《詩·大雅·思齊》:“大姒嗣徽音🐆,則百斯男🖖🏻。”《書·舜典序》:“虞舜側微,堯聞之聰明,將使嗣位⚃,歷試諸難,作《舜典》。”《左傳》襄公三年:“祁奚請老,晉侯問嗣焉,稱解狐⛹🏻♂️,其讎也🤺。”《左傳》襄公三十年:“子產而死🙅🏿♀️,誰其嗣之🫏?”《呂氏春秋·樂成》:“子產若死,其使誰嗣之🌧?”以上例句中的“嗣”都是繼承之意👨👩👧。這樣一來🐦⬛,“![]() (嗣)”與“受”意思相近,文意順暢👐🏼。

(嗣)”與“受”意思相近,文意順暢👐🏼。

簡7

1.

單育辰(2011年7月17日;第7樓):簡7所謂的“![]() ”字形爲

”字形爲![]() ,應從耳從身,這裏讀爲“信”。

,應從耳從身,這裏讀爲“信”。

袁金平(2011年7月17日🪇;第19樓)👩🏿🏫👏🏿:

[13]原整理者以“莫弗聞子謂陽爲賢於先大夫”連讀(198頁)🐂,從文義看🙆🏻,當改斷如上。

讀書會改讀甚是。頗疑“陽為”為令尹子春自稱,“大莫敖陽為”是楚國歷史上重要人物,曾見於曾侯乙簡𓀛、新蔡簡以及清華簡《繫年》等。若此說成立,當是重要的發現。

陳志向(2011年7月17日;第24樓)🤛👶🏻:袁金平先生懷疑“陽為”即子春的意見,讀書會也曾考慮過😺。但我們認為此句讀“子謂陽/爲賢於先大夫”似更順暢🤛。故以“陽”為子春之名,而不將“陽為”連讀為人名。

從時間上看,白公之亂是公元前479年,當時葉公子高在楚國地位已經比較高,年紀應該也已經比較大,其子年紀應該也不會太小▪️🦶🏽。而據李學勤先生《論葛陵楚簡的時代》的說法,陽為與晉師戰於長城的時間是前404年,這時陽為還是莫敖。陽為方大敗於晉,顯然不可能在短期內又被擢升為令尹。如果本篇故事的確是記載史實💂♂️🔌,而令尹子春的確是陽為,那麼本篇所記載的事情必然是發生在公元前404年之後很久。此時子高之子恐怕早已不在人世了。

宋華強(jiaguwen1899💶;2011年7月19日👩🏿🚒;第37樓):陽為與晉師戰於長城的時間🧝🏿,李学勤先生據清華簡《繫年》,已經改定在西元前423年。

陳志向(2011年7月19日;第40樓):jiaguwen1899先生所言極是。李先生的新看法💪🏻😞,我們沒有注意到🙅🏿♀️🙉,是極不應有的疏失。上面帖子提及的時代問題當刪。

李先生的討論可參看《文物》2011年3期《清華簡〈系年〉及有關古史問題》。但我們仍然不同意此處以“陽為”是人名的意見。如孔子在對話中自稱“丘”🍌,似乎不會自稱“孔丘”☸️🔜,至少我們還沒找到這樣的用例👱🏼♂️,因此我們還是相信此處是子春自稱其名“陽”,而不是連姓氏自稱“陽為”📭。

2.

蘇建洲(2011年7月18日;第27樓)👝🧑🏻🔧:簡7的賢似從殳。

高佑仁(2011年7月18日🦞🙂↕️;第28樓):蘇建洲先生認為簡7似是从殳👏🏼。

按🥡:這個字肯定是从“殳”。字又見《民之父母》(貝殳)、《孔子見季桓子》(穀)、《新蔡》(穀),其中最有趣的新蔡簡的“穀”字,同時从“殳”(-又)从“攴”🌌,見於甲三🚴🏼♀️:391/甲三:322🙍🏿♂️,一般學者都釋作“穀”,其實細審會發現還有“攴”。我碩班時曾有文章提及(《〈上海博物館藏戰國楚竹書(二)·民之父母〉校讀》2005年3月19日),劉洪濤兄碩論以及何有祖兄都有論及🔨,筆者博論裏頭會有詳細的討論😤。

簡5“我”字下有標點➜,原考釋者與讀書會均遺漏,因編聯之故,而寫的稍靠近“我”字,考量句讀以及前文“何以屏輔我”👦🏻,“我”似當上讀作“非而所以復我”。

簡9

1.

單育辰(2011年7月18日第26樓)🧚♀️:簡9:![]() 上部實爲“留”的寫訛,此字從留從心,即可讀爲“留”。

上部實爲“留”的寫訛,此字從留從心,即可讀爲“留”。

董珊(戰國時代🚣🏼;2011年7月19日🧝🏼♀️;第32樓):按讀書會及單育辰釋字↩️,以下簡文讀作:

君王之所以命與所爲於楚邦🥉,必內偶(諏)之於十友又三👌🏼,皆亡(無)留(謬)焉而行之🐹。

楚邦是外,臣僚是內🧑🏿🎤🚵🏽♀️。

蘇建洲(2011年7月19日🔸;第35樓):戰國時代先生讀為“諏”很有道理👂🏽,不過聲紐稍遠一些。筆者以為或讀為“叩”(溪紐侯部)😏;偶(疑紐侯部)👨⚕️。“叩”有詢問的意思,如《論語‧子罕》:“我叩其兩端而竭焉。”梁武帝〈撰孔子正言竟述懷詩〉“孤陋乏多聞➔🧑🏻✈️,獨學少擊叩🧓🏻。”後者用法符合簡文的意思🅾️。 “叩”即《說文》的𧥣。

簡10

1.

蘇建洲(2011年7月17日;第21樓):注20原整理者釋爲“尚”,讀爲“當”(201頁),非是。字作 🫄🏿,確爲“尚”字,然於文義不通,字當爲“甚”字之訛。楚簡“甚”字或訛作“尚”❎,如《上博(八)·競公虐》簡2“甚然”之“甚”亦訛作“尚”:。

🫄🏿,確爲“尚”字,然於文義不通,字當爲“甚”字之訛。楚簡“甚”字或訛作“尚”❎,如《上博(八)·競公虐》簡2“甚然”之“甚”亦訛作“尚”:。

案:“甚”與“尚”有聲音上的關係,請見拙文《平王問鄭壽》簡7“瞻”字構形考【待刊稿】:節錄如下

而我們知道《景公瘧》02“尚(禪紐陽部)然”應讀為“甚(禪紐侵部)然”,二者雙聲,韻部如孟先生所說:“大家知道,侵談部字往往跟陽部字發生關係。《周易·豫卦》:‘朋盍簪。’《釋文》🧗🏿♂️🧝♀️:‘簪,馬作臧💨。’‘簪’侵部字,‘臧’,陽部字。《詩經·大雅·殷武》:‘天命降監(談),下民有嚴(談)。不僭不濫(談),不敢怠遑(陽)。’《急就篇》🎅🏽:‘曹富貴、尹李桑(陽)👰🏼,蕭彭祖、屈宗談(談)🤩,樊愛君、崔孝讓(陽)🤏🏼。’《左傳》人名‘公冉務人’,馬王堆漢墓帛書《春秋事語》作‘公襄目人’,又作‘[公]襄負人’🏊🏻♀️。(原著:馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆漢墓帛書[三]》‘圖版’第3頁🫃,‘釋文注釋’第6頁🎖,文物出版社1983年。)《戰國策·楚策四》🤸🏊🏼:‘冉子,親姻也。’馬王堆漢墓帛書《戰國縱橫家書》作‘襄子🛸,親因(姻)也’。(原著🤾♂️:馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆漢墓帛書[三]》“圖版”第21頁👨🏿🍼,“釋文注釋”第73頁,文物出版社1983年。)朕聲字從‘灷’聲,古音在侵部🧘🏼。但從朕聲之字常與陽部字相通。《禮記·檀弓下》🏄🏻♂️:‘杜蕢洗而揚觶。’鄭玄注:‘今《禮》揚’作‘騰’。”[1]更好的證據是《清華簡‧祭公》簡2“不淑疾甚”,“甚”作,从“尚”聲。[2]

[1]孟蓬生:《“出言又(有)丨🧑🏽🚀,利(黎)民所”音釋——談魚通轉例說之四》,簡帛網,2010年09月10日,http🌛://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1296。

[2]李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(壹)》(上海💖:中西書局,2010年12月)下冊頁174。

2.

高佑仁(2011年7月17日;第22樓):簡10-11似當句讀為:

命(令)尹曰:“甚善焉📺🕸,樹坐友三人,立友三人”

蘇建洲(2011年7月17日;第23樓)👔:佑仁兄意見很好🔅。我則傾向於讀書會的斷句意見,並認為“安”如字讀即可🥍,理解為連詞🏄🏻♂️。相當於於是🐧🏋️♂️,乃🕵🏽♂️。如《老子》:“執大象🙀,天下往🧎🏻♀️。往而不害🤶,安平太。”王引之《經傳釋詞》卷二:“安,猶於是也👰🏻,乃也,則也🧮。”《郭店·老子丙》:“故大道廢𓀑,安有仁義”,裘先生說:安是乃🤾🏻,於是的意思👂🏿🤦🏿♀️。見《復旦集刊》第一集👺,8頁。

高佑仁(2011年8月1日🧝;第51樓)🙈:蘇建洲先生的理解是正確的💆🏽♂️,此處“令尹曰:‘甚善’👲🏼,安樹坐友三人,立友三人”🍾,句法與上博七《鄭子家喪》文末“大夫皆進曰:‘……’王安還軍以仍之”相近,都是在對話之後🧑🏽🌾,敘述者用以說明主人公(楚莊王/子春)最後的決定。(《鄭子家喪》“安”訓“乃”,為復旦讀書會釋出🪱,參《〈上博七·鄭子家喪〉校讀》🎻,復旦網,2008年12月31日。)

簡11

簡4

1.

何有祖(鄭公渡;2011年7月17日;第4樓)🚼:“則戠爲民”後一字![]() ,也見於郭店《成之聞之》11“窮”所作→,可分析為從穴從臣從身💅🏽↘️;其後一字,可分析為從穴從周。

,也見於郭店《成之聞之》11“窮”所作→,可分析為從穴從臣從身💅🏽↘️;其後一字,可分析為從穴從周。

單育辰(2011年7月17日;第10樓):簡4“古”字下還有筆劃,與簡5不能直接連讀。

侯乃峰(小狐;2011年7月17日;第15樓):則戠爲民![]()

![]() 👨🏻🦯➡️。【4】

👨🏻🦯➡️。【4】

第二字原整理者即隸定爲下從周🏗、上從穴之字。

現在可以大約知道者:

1🧛♀️、這兩個字當是一個固定的詞(很有可能是聯緜詞)

2、除原整理者所說的第二字下從周之外,第一個字當是上從穴🌲🛸、下從𦣩💆🏼。

3✸、𦣩,《龍龕手鑒》以爲與臦同。而“臦”字見於《說文》:“乖也。从二臣相違😌。讀若誑🪼。”

也許可以從這個角度加以考慮🦴?當然🧑🏽🎓🏘,這也是在《說文》的解釋訓讀皆有根據的情況下才可以📐。

侯乃峰(小狐👳🏽♂️;2011年7月17日;第16樓)🍽:又💃🏽🏊🏼,《說文》有“臩”:

驚走也。一曰往來也。从夰🤳🏽、臦。《周書》曰:“伯臩🕵🏻♂️。”古文臦,古文囧字。

高佑仁(2011年7月17日🐞;第13樓):![]() 疑从穴从周🛩。

疑从穴从周🛩。

簡5

陳志向(2011年7月17日🏬;第12樓):易泉先生指出:

原释文释,复旦读书会释文作惠的讹字,在注释24说🧑🦲‼️:原整理者釋爲“思”,非是。字作![]() ,實爲“惠”字。

,實爲“惠”字。

今按👋🏽:字是思字应该没问题,不能说“非是”,说是惠的讹字即可👧🏽。

(http://www.bsm.org.cn/bbs/read.php?tid=2763)

易泉先生的意見是正確的🎇。按照我們的體例,釋文作“思〈惠〉”已將該字釋寫為“思”,視為“惠”之訛字🧝♀️;注[24]的說法與此相矛盾,未能及時刪去💙,這是極不應有的疏失。但易泉先生認為🕛:

不过,对于“思”🛌🏼,此前学界多有讨论,认为可用作乃至读作“使”🏊🏼♂️,在这里似也可通。《奏谳书》👨🎓:

蜀守𤅊(讞):佐啓、主徒令史冰私使城旦環為家作告啓,啓𧧻(詐)簿曰治官府疑罪✡️。·廷54報:啓為偽書也55

其中即有“私使”一词🧑🏻🦱,《命》中的“私使”当用作名词。

這是我們所不能同意的🧑🏻🎤。

陸、讀書會:上博八《王居》、《志書乃言》校讀

本節主要爲讀書會《上博八〈王居〉💁🏼、〈志書乃言〉校讀》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站😒,2011年7月17日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1595)的文後評論👨🏽🔬。另收入陳劍《〈上博(八)·王居〉復原》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月20日👩🏻🦼➡️,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1604)的文後評論。

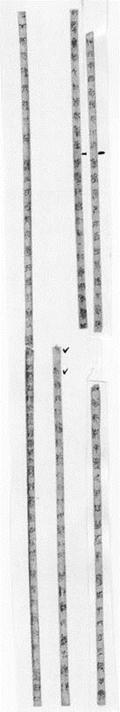

陳劍《〈上博(八)·王居〉復原》將《王居》中除去簡3、4後所餘下的竹簡和《志書乃言》除去簡8後的全篇以及《命》中被剔出的4🫲⏱、5兩簡歸為一篇⏮,並將簡序調整為👩❤️👩:

王居1+乃言1+乃言2+乃言3+命4+命5+乃言5+乃言4+乃言6+乃言7+王居5+王居6+王居2+王居7

隨後在文後評論中🐁🦸🏼♂️,又吸取單育辰、陳偉、李銳等先生的意見👱♀️,將《王居》篇簡3和簡4納入此篇,將簡序調整為🧝♀️🐖:

王居1+乃言1+乃言2+乃言3+命4+命5+乃言5+乃言4+乃言6+乃言7+王居5+王居6+王居2+王居3+王居4+王居7

為方便讀者,這裡據陳劍先生調整後的分篇和簡序將讀書會《上博八〈王居〉🫳🧏🏽、〈志書乃言〉校讀》、陳劍《〈上博(八)·王居〉復原》兩篇文章下的學者評論統一摘錄,並於陳劍文後的評論前標注“★”予以區別。

編聯意見

1.

單育辰(2011年7月19日🐔;第16樓):參考讀書會及ljltom先生的研究🪕,暫把簡文作如下編排:

王居1+乃言1+乃言2+命4+命5+乃言5+……+乃言3+……+王居2+……+乃言4+乃言6+乃言7+王居5+王居6+……+王居3+……+王居4+……+王居7し

其中命4“外臣”後加逗號,“賢”後逗號應加到“進”後,命5“復”後逗號應加到“我”後,“聲”字後加句號,命4、命5及乃言5的“而”皆讀爲“爾”。命4“古”下面的一斜劃是衍痕。

單育辰(2011年7月19日;第17樓)💃🏽:整個故事說楚王覺得觀無畏雖然說是的讒言,但讒言已經在楚邦中傳開了(王居3:“是言既聞於衆已📬。邦人其沮志解體,謂”),所以王居4說“願大夫之毋![]() (從茆、從肙,讀“留”)徒,以損不穀之”✈️👐🏿,此簡中“徒”指彭徒,即不留彭徒於楚王身邊。然後王居7說出彭徒爲洛卜尹🏊🏼🍞。

(從茆、從肙,讀“留”)徒,以損不穀之”✈️👐🏿,此簡中“徒”指彭徒,即不留彭徒於楚王身邊。然後王居7說出彭徒爲洛卜尹🏊🏼🍞。

程少軒(2011年7月19日🤸🏻♀️;第18樓)🧛♂️:單兄👇🏻✊🏿:我覺得《王居》簡3、簡4可一倂編入此篇的可能性不大💸。此兩簡文句與它簡不相連屬,從文中難以看出與此篇的必然聯繫🦸🏿;而且兩簡殘斷特徵一致,皆自上契口處斷開👨🏼🌾,與保存相對完整之它簡迥異(《王居》簡7稍殘,但殘斷形式與簡3、4不同)。我推測《王居》3、4兩簡當歸入另篇。與《王居》歸入一類的簡有《謙恭淑德》,另外類似形製(長度33厘米左右,上下契口距簡端皆9厘米左右)的還有《鄭子家喪》、《君人者何必安哉》等♙,多為歷史故事。《王居》兩簡應該屬於別的歷史故事書🔕,很可能就應歸到未刊布的《謙恭淑德》☝🏽。

★李銳(2011年7月20日;第4樓);陳偉先生提出了新的編排意見,和陳劍兄的不同之處主要在加上了王居簡3⛹🏻♀️、4👨👦🙇🏼♀️。

鄙意簡3、4應該加入🧑🏻🤝🧑🏻,簡3在《乃言》5、4之間:

吾以爾爲遠目耳。而縱不爲吾稱擇吾父兄甥舅之有所善💩。【乃言5】

……毀惡之🗃👾。是言既聞於衆已,邦人其沮志解體,謂:【王3】

蟲(庸)材(才)以爲獻,又不能節處,所以罪人,然以讒言相謗。爾使我【乃言4】

得尤於邦多已🌰。吾欲致爾於罪🛅,邦人其謂我不能稱人👩🍳,朝起而【乃言6】

夕廢之……

“庸才”之下的釋讀還有待研究(疑爲“又不能節諸所以罪人”)。因邦人“沮志解體”,故楚王說“得尤於邦多已”𓀇。

簡4在王居簡2🏌🏽、7之間(陳先生已放在了簡2後):

令尹:“少進於此🐧。吾一恥於告大夫🦋。述日,徒自關致命,昌爲之告🕑。吾未【王居2】

□廛能進後人。願大夫之母(毋)□徒☑️,以損不穀之【4】

……言之瀆🙅🏿♂️。”令尹許諾📅🎲,乃命彭徒爲洛卜尹🤸🏿♂️。【王居7】

2.

★陳劍(2011年7月21日;第14樓):補正:

單育辰、陳偉(《上博楚竹書〈王居〉新編校釋》🈵,“簡帛”網2011年7月20日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1516)和李銳先生都認爲《王居》簡3和簡4仍應屬於此篇👐🏻,仔細考慮應該是正確的。簡3的“徒”😿,單育辰先生已指出即本篇的“彭徒”(《王居》簡2亦稱“徒”)9️⃣。要將此簡以及殘斷位置相同的簡4都委之於未知的某篇🛕,確實很難說得過去🧔🏼。我現在認爲🏇🏻,簡3和簡4應插入上所編方案中篇末的《王居》簡2與簡7之間🧏。亦即跟單育辰先生的方案“王居6+……+王居3+……+王居4+……+王居7”相比,簡3、簡4和簡7的相對位置相同。有關部分釋文如下:

(上略)其明日👨👩👦👦💆🏿,令尹子春![]() 🧑🏼🔧💴。王

🧑🏼🔧💴。王![]() (就)之🧑🏿💼,曰:“夫彭徒一勞👨🏽⚖️,爲【王居5】吾䛑(蔽?)之。”令尹答,命須其

(就)之🧑🏿💼,曰:“夫彭徒一勞👨🏽⚖️,爲【王居5】吾䛑(蔽?)之。”令尹答,命須其![]() (儘—盡🧑🌾?)。王謂:“吾欲速。”乃許諾,命須後䛑(蔽?)🚴🏿♀️。王

(儘—盡🧑🌾?)。王謂:“吾欲速。”乃許諾,命須後䛑(蔽?)🚴🏿♀️。王![]() (就)【王居6】令尹🎞:“少進於此。吾一恥於告大夫。述日,徒自關致命,昌爲之告。吾未【王居2】【之答📏,而觀無畏】毀惡之。是言既聞於衆已,邦人其沮志解體🤲🏽,㥜(喟?)【王居3】

(就)【王居6】令尹🎞:“少進於此。吾一恥於告大夫。述日,徒自關致命,昌爲之告。吾未【王居2】【之答📏,而觀無畏】毀惡之。是言既聞於衆已,邦人其沮志解體🤲🏽,㥜(喟?)【王居3】

【□□□□□□】□廛,能進後〈退→?〉人。願大夫之毋留徒✝️,以員(損)不穀之【王居4】![]() 【不穀之】言之瀆。”令尹許諾,乃命彭徒爲洛卜尹🤵♂️。【王居7】

【不穀之】言之瀆。”令尹許諾,乃命彭徒爲洛卜尹🤵♂️。【王居7】

王居3之末字![]() ,在“胃”形下明顯還有筆劃,很可能應釋爲“㥜”,從楚簡用字習慣看恐怕難以讀爲“謂”。

,在“胃”形下明顯還有筆劃,很可能應釋爲“㥜”,從楚簡用字習慣看恐怕難以讀爲“謂”。

簡4“願大夫之毋留徒”之“留”字从單育辰先生釋讀(其上所从可參《上博(一)·緇衣》簡21用作“留”之![]() 形)🧑🏻🦽➡️。但他解釋爲“不留彭徒於楚王身邊”,則恐不可信。我的理解如下。此段的富达,係楚王想要令尹盡快“䛑(蔽?)”彭徒。“䛑(蔽?)”字之義當與官員考績、升遷有關,令尹初答“命須其盡”,疑爲“命令等到彭徒在諹關之戍守之期結束再‘䛑(蔽👩🏽🔧?)’之”之意;楚王表示想要快一點,令尹答應,“命令等到後面的、即下一次之‘䛑(蔽?)’時就‘䛑(蔽🥖?)’彭徒”——此時間應在彭徒戍守任期結束之前。楚王還不滿意,於是進一步告知令尹他如此著急的原委(參下文)⛱,先以“吾一恥於告大夫”引出(李銳先生指出:“此處用兩個‘大夫’🧑🦰,當指代令尹👰🏽♀️。”)——此語之意係解釋前頭爲何不詳言的原因(因不好意思);隨即略述前事,點出觀無畏毀惡彭徒之事已造成很不好的影響(單育辰先生謂“楚王覺得觀無畏雖然說是的讒言✷,但讒言已經在楚邦中傳開了”)💂♂️;楚王希望令尹不要對“䛑(蔽?)彭徒”之事再加以留止、拖延了,以此來減輕自己的過失。

形)🧑🏻🦽➡️。但他解釋爲“不留彭徒於楚王身邊”,則恐不可信。我的理解如下。此段的富达,係楚王想要令尹盡快“䛑(蔽?)”彭徒。“䛑(蔽?)”字之義當與官員考績、升遷有關,令尹初答“命須其盡”,疑爲“命令等到彭徒在諹關之戍守之期結束再‘䛑(蔽👩🏽🔧?)’之”之意;楚王表示想要快一點,令尹答應,“命令等到後面的、即下一次之‘䛑(蔽?)’時就‘䛑(蔽🥖?)’彭徒”——此時間應在彭徒戍守任期結束之前。楚王還不滿意,於是進一步告知令尹他如此著急的原委(參下文)⛱,先以“吾一恥於告大夫”引出(李銳先生指出:“此處用兩個‘大夫’🧑🦰,當指代令尹👰🏽♀️。”)——此語之意係解釋前頭爲何不詳言的原因(因不好意思);隨即略述前事,點出觀無畏毀惡彭徒之事已造成很不好的影響(單育辰先生謂“楚王覺得觀無畏雖然說是的讒言✷,但讒言已經在楚邦中傳開了”)💂♂️;楚王希望令尹不要對“䛑(蔽?)彭徒”之事再加以留止、拖延了,以此來減輕自己的過失。

簡7“![]() ”字我原來的讀法🥤,以及由此而來的對“少進於此”的理解,都是錯誤的。從前文王居5“令尹子春猒(?厭👨🔧?)🛏。王

”字我原來的讀法🥤,以及由此而來的對“少進於此”的理解,都是錯誤的。從前文王居5“令尹子春猒(?厭👨🔧?)🛏。王![]() (就)之”也可看出🚶♀️➡️,此“王

(就)之”也可看出🚶♀️➡️,此“王![]() 令尹”當然還是應該讀爲“王就令尹”。“少進於此”應解釋爲楚王說“我稍微進一步說吧”一類意思,“此”指代前文所說“夫彭徒一勞,爲【王居5】吾䛑(蔽😝?)之”之語。這樣解釋🪫,前頭已有“王就之(指令尹)”🫡,此處又出現“王就令尹”🧔♂️,也就非常好理解了:前頭是一般的就令尹而命令他,此處楚王要說到本覺“吾一恥於告大夫”之事了,故再湊近令尹而語——這種有意的舉動或下意識的習慣👩👩👧,是我們從生活經驗很容易理解的(前我因未悟及此而誤說)🏄🏼♂️。如此想來🧕🏼,簡文敘事可說頗爲生動細緻👨🏻🦲。

令尹”當然還是應該讀爲“王就令尹”。“少進於此”應解釋爲楚王說“我稍微進一步說吧”一類意思,“此”指代前文所說“夫彭徒一勞,爲【王居5】吾䛑(蔽😝?)之”之語。這樣解釋🪫,前頭已有“王就之(指令尹)”🫡,此處又出現“王就令尹”🧔♂️,也就非常好理解了:前頭是一般的就令尹而命令他,此處楚王要說到本覺“吾一恥於告大夫”之事了,故再湊近令尹而語——這種有意的舉動或下意識的習慣👩👩👧,是我們從生活經驗很容易理解的(前我因未悟及此而誤說)🏄🏼♂️。如此想來🧕🏼,簡文敘事可說頗爲生動細緻👨🏻🦲。

【王居2】與【王居3】從文意看必定相連,而且缺文也能根據前後文和位置很好地補足🛺,故現逕接(原整理者雖編號相次但並未連讀,謂簡2“本簡下缺簡”)。【王居3】與【王居4】很可能也本是相連的,但難以據缺文斷定,故現暫提行釋寫◻️🆔。

【王居4】“不穀之”下所接之簡首應爲“罪”👩🏻🌾、“過”或“失”一類意義的字或詞組。【王居7】“瀆”的對象是“言”(其上可補“不穀之”應可肯定),“瀆”字可斷定當用其“輕慢”一類義,其前還有否定詞已殘去。據王居4的“願大夫之……”,從文意看尚可斷定下與王居7當緊接。簡7殘去約8字,最多9字。如擬補爲“過(或在此加一“也”字)💄。願大夫(合文算一字)之毋不穀之”,完全可以相合💫。“願大夫之毋留徒🕵🏼♀️,以損不穀之過🔈。願大夫之毋不穀之言之瀆🤽🏻。”叮嚀囑咐之情可見。

★陳劍(2011年7月21日;第15樓)🧎🏻♂️:此外,“王居1+乃言1”相連處的“觀無畏【王居1】持書乃言”,讀來感覺不順🤾,故或不爲人所信🧑🏻🔧。按“書”字下應標逗號,跟“乃言”斷開。“乃言”的“乃”字,是承“王未答之”而言的𓀑,而非承所謂“持書”(原寫作“寺箸”)而言。簡文在敘彭徒致命、郘昌告、王未答後,說“觀無畏寺箸”,係交代觀無畏出場的由來🧛🏼♀️。下“(觀無畏)乃言……”,係事件在“王未答之”之後的進展。這樣,“王居1+乃言1”的連讀就更感覺沒有問題了🔲。

“寺箸”讀書會讀爲“持書”,謂“漢代有‘持書’之職,即持書侍御史⬜️,又有持書御史、持書給事等🐷,不知與簡文‘持書’是否有關👦🏻。”頗疑此應讀爲“侍書”,“觀無畏侍書”🙍🏻♂️,跟古書記各種故事在開頭提到出場人物時常交代說“某某侍”、“某某侍坐”相類。“觀無畏侍書”是說觀無畏此時在楚王身邊侍候、其職責是幫助處理文書之事。“侍書”跟古書“侍王命”、“侍言”🧝、“侍食”、“侍飲酒”💚、“侍射”等等說法相類。

★陳劍(2011年7月21日;第17樓)👉🏽🔉:還有,“乃言5+乃言4”之編聯🍣,連讀爲“吾父兄甥舅之有所善,【乃言5】蟲(掄)材以爲獻👮🏽♀️🤶🏼,又不能節處,所以罪人,然以讒言相謗”,“又不能”與上乃言5之“縱不”相呼應🪥,編聯應無問題🧙🏿。但按現在的斷句,“所以罪人”不能獨立成句🏞,“又不能節處”也難以講落實。故或因此而亦不爲人所信。

按陳偉、李銳先生皆將“又不能節處所以罪人”連作一句讀💨,應是(陳偉先生釋爲“或(又)不能節![]() (奢)所以辠〈親〉人”🤤↪️,李銳先生疑爲“又不能節諸所以罪人”)🥨。“所以罪人”直譯出來就是“用來認爲他人有罪的理由”之類📋,對此“不能節處”💜,是說不能有節地處置對待,亦即合理地適度地處理對待。楚王的意思是,認爲其他臣子有罪🦵🏼、向君王陳述♈️,這是正常的🚶♀️🤾🏼,但要有理有據;如果不能做到,“不能適當地處理對待認爲他人有罪的理由”而向君王陳述,其結果可能有兩種方向:或是以無罪爲有罪👷🏼♀️,或是以有罪爲無罪🚴🏼♀️🧑🏼🦲。楚王此處強調前者,其結果即“然(“乃也”)以讒言相謗”。

(奢)所以辠〈親〉人”🤤↪️,李銳先生疑爲“又不能節諸所以罪人”)🥨。“所以罪人”直譯出來就是“用來認爲他人有罪的理由”之類📋,對此“不能節處”💜,是說不能有節地處置對待,亦即合理地適度地處理對待。楚王的意思是,認爲其他臣子有罪🦵🏼、向君王陳述♈️,這是正常的🚶♀️🤾🏼,但要有理有據;如果不能做到,“不能適當地處理對待認爲他人有罪的理由”而向君王陳述,其結果可能有兩種方向:或是以無罪爲有罪👷🏼♀️,或是以有罪爲無罪🚴🏼♀️🧑🏼🦲。楚王此處強調前者,其結果即“然(“乃也”)以讒言相謗”。

《王居》簡1

★周波(2011年7月20日⚙️;第1樓):《王居》簡1“關”前一字我曾指出即上博《容成氏》簡36“强弱不辭諹”之“諹”字🪆。此處“諹關”疑當讀為“陽關”。《華陽國志》:“巴、楚相攻伐,故置江關、陽關。”《括地志》云:“江關🪘,今夔州魚復縣南二十里江南岸白帝城是📁。陽關🧑🏻🚀👨🏻💻,今涪州永安縣治[陽]關城也。”繆文遠《七國考訂補》于楚“關塞”“江關、陽關”下云:“江關在今四川奉節線東。陽關,今四川巴縣江東岸。白帝城不在江南岸,應在江北🍋,《括地志》之說疑非🧑🦼🔑。《後漢書·公孫述傳》李賢注:‘江關舊在赤甲城,後移在江南岸😲,對白帝城。’則江關後移江南🔊,與白帝城是二非一也🪕。”

★周波(2011年7月20日;第2樓):《水經注》“江水”下云:“江水自關東逕弱關、扞關🚶➡️。〔扞關🍏,廪君浮夷水所置也。〕弱關在建平、秭歸界🕹。昔巴楚相攻伐,籍險置關,以相防捍。”《水經注疏》熊會貞云:“《華陽國志》一‘巴、楚數相攻伐,故置扞關🧑🏽🎓、陽關及沔關𓀝。’”繆文遠《七國考訂補》指出,“弱”🫳🏽、“沔”當即“江”字之訛♏️。又《史記·楚世家》云楚為扞關以拒蜀👩🏻🦽。

★沈培(水土;2011年7月21日🤽🏼🌖;第20樓):《王居》簡1“返𧫿關致命”當是“返自𧫿關致命”的意思,後面簡2“自關致命”與之相應。李守奎先生謂《上博(五)·昭王與龏之𦞠》“‘返逃寶’義同‘返自逃寶’是同義結構,還是誤脫介詞‘自’,還可以進一步硏究”(《文物》2011年第3期🌖,第78頁)✷。其實,“誤脫”之說大概是不必考慮的👨🔬。

《乃言》簡1

1.

蘇建洲(2011年7月17日;第2樓)🧑🦼:寺(持?)箸(書)乃言🧖:“是楚邦之![]() (強)

(強)![]() (梁)人”,“是”是否是“疋”字🪠,讀為“胥”。

(梁)人”,“是”是否是“疋”字🪠,讀為“胥”。

2.

劉雲(2011年7月18日;第12樓)👨🏼🍳:“觀無愄寺(持)箸乃言”之“箸”或可如字讀,訓為筷子。“觀無愄”是個寵臣㊙️🫱🏽,當時是有可能正與楚王宴飲的,所以有“寺(持)箸乃言”的情況發生。拿著筷子指指點點,譏評大臣,一副跋扈的寵臣模樣躍然紙上💁🏻🫷🏿。

★蘇建洲(2011年7月21日;第24樓)📁:

“王居蘇澫之室。彭徒返尋關致命,郘昌爲之告。王未答之。觀無畏【王居1】寺書,乃言🧑🏻🏭:……”

“寺箸”,讀書會讀爲“持書”,謂漢代有持書之職。陳劍先生讀為“侍書”🚹,與“某某侍”、“某某侍坐”相類🧎🏻♀️➡️。“觀無畏侍書”是說觀無畏此時在楚王身邊侍候、其職責是幫助處理文書之事。但是古書“侍書”是否有“在王身邊侍候、其職責是幫助處理文書之事”的解釋不能肯定👶🏻。

按:猜測此處“寺書”能否讀為“得書”?簡文中的“郘昌”如陳偉先生所說是通報官,如同《昭王毀室》:“卜令尹陳眚爲視日告……卜令尹爲之告”的“卜令尹”🥷🏿。所“告”的對象是“視日”,而“告”所呈上的東西可能是“致命文書”。也就是說“觀無畏”可能是“視日”🌞,他拿到郘昌所通報呈上彭徒自尋關返回致命的文書報告,所以才會說“觀無畏得書👩🏻🦽➡️,乃言:……”。當然“觀無畏”未必是“視日”,但他是楚王的左右之臣,可以得到看到“致命文書”想必也不是太離譜的事情。

《乃言》簡2

1.

高佑仁(2011年7月20日🕑🩵;第22樓)🤷🏼:《乃言》簡1🏃🏻🏌🏿、簡2的兩個“疋”字(依照有橫筆是“是”🚫🧑💻,無橫筆是“疋”的原則)👨🏼🍳,在文例上還是讀“是”較妥🕷,“是謂”已是習語🤽🏽,應是將“是”訛作“疋”,這邊提供出土文獻中幾個相同的用例🛡:

天星有“![]() ”字(《楚系簡帛文字編》頁132),該處的文例作“以△有大咎”,天星另見兩例“是”字作“

”字(《楚系簡帛文字編》頁132),該處的文例作“以△有大咎”,天星另見兩例“是”字作“![]() ”、“

”、“![]() ”,與標準寫法無別,文例為“△故有大咎”、“以△故敓”,字肯定當讀為“是”👩🏻🍳。另外,《中國歷代貨幣大系》中收羅大量幣銘為“唐是”的貨幣⛹🏻,其中編號2260的“是”字作“

”,與標準寫法無別,文例為“△故有大咎”、“以△故敓”,字肯定當讀為“是”👩🏻🍳。另外,《中國歷代貨幣大系》中收羅大量幣銘為“唐是”的貨幣⛹🏻,其中編號2260的“是”字作“![]() ”(《先秦貨幣文編》頁27)🍏,从“日”从“止”🀄️,未有橫筆。傳抄字書中“是”有兩種寫法🥏:

”(《先秦貨幣文編》頁27)🍏,从“日”从“止”🀄️,未有橫筆。傳抄字書中“是”有兩種寫法🥏:![]() (《古文四聲韻》3.4)

(《古文四聲韻》3.4)![]() (《集篆古文韻海》3.3),後者即省略橫筆🙏🏿▶️。總的來說,古文字的“是”一般來說中間都會从一橫筆,但前述未添橫筆者🟡,應是與“疋”字產生訛混🦔。

(《集篆古文韻海》3.3),後者即省略橫筆🙏🏿▶️。總的來說,古文字的“是”一般來說中間都會从一橫筆,但前述未添橫筆者🟡,應是與“疋”字產生訛混🦔。

蘇建洲(2011年7月20日;第24樓):天星有“![]() ”字(《楚系簡帛文字編》頁132)誤摹不可據🪱。《楚系簡帛文字編》【增訂本】145頁仍沿襲此誤。本是作

”字(《楚系簡帛文字編》頁132)誤摹不可據🪱。《楚系簡帛文字編》【增訂本】145頁仍沿襲此誤。本是作 (《天星觀》)。

(《天星觀》)。

蘇建洲(2011年7月20日;第28樓)🧋:前面21樓提到“是”作👩💼:![]() (書也缶)

(書也缶)![]() (《天星觀》)

(《天星觀》)![]() (《志書乃言》簡1)

(《志書乃言》簡1) (《志書乃言》簡2)與《平王問鄭壽》7號學者釋為“胥”(

(《志書乃言》簡2)與《平王問鄭壽》7號學者釋為“胥”(![]() )者只爭一短筆。這個說法恐有問題🕷,因為“疋”旁也常見有那一短筆,如

)者只爭一短筆。這個說法恐有問題🕷,因為“疋”旁也常見有那一短筆,如![]() (《命》09)

(《命》09)![]() (《包山》228)。則《平王問鄭壽》7號(

(《包山》228)。則《平王問鄭壽》7號(![]() )字恐怕仍應從整理者釋為“是”,讀為“民是瞻望”也未嘗不可。疋、是之別還是在上面的O、日。至於用為偏旁的“疋”由於偏旁制約可以不受此規範,如《曾侯》“楚”作

)字恐怕仍應從整理者釋為“是”,讀為“民是瞻望”也未嘗不可。疋、是之別還是在上面的O、日。至於用為偏旁的“疋”由於偏旁制約可以不受此規範,如《曾侯》“楚”作![]() 、

、![]()

![]() 編鐘📨、鎛有“中鳴

編鐘📨、鎛有“中鳴![]() 好”(後二例引自郭永秉先生的文章)👷🏼,蓋獨體與偏旁的寫法本有不同,不足為奇。則《曾侯》175的“

好”(後二例引自郭永秉先生的文章)👷🏼,蓋獨體與偏旁的寫法本有不同,不足為奇。則《曾侯》175的“![]() 乘之六馬”,辭例是人名,是否一定釋為“疋”就沒有強制力了。

乘之六馬”,辭例是人名,是否一定釋為“疋”就沒有強制力了。

★蘇建洲(2011年7月20日;第6樓):

觀無畏【王居1】持書乃言:“是楚邦之強梁人,反側其口舌,以譌王、大夫之言。縱【乃言1】不獲罪🧜🏼♂️,又猶走趨事王,邦人其謂之何🛞?”王作色曰:“無畏★,此是【乃言2】

其中所謂“走”字作![]() ,此字與古文字的“走”顯然不同。此字應該就是“害”字,可隸定為“

,此字與古文字的“走”顯然不同。此字應該就是“害”字,可隸定為“![]() “,字形下從“止”與《吳命》的“害”字相同。上從“旡”則是聲符,“旡”、“愛”🕓、“害”音近學者多有討論,參大西克也(《古研》24)、禤健聰(《古研》28)。簡文“

“,字形下從“止”與《吳命》的“害”字相同。上從“旡”則是聲符,“旡”、“愛”🕓、“害”音近學者多有討論,參大西克也(《古研》24)、禤健聰(《古研》28)。簡文“![]() “可讀為“還”🤧,“還”、“害”音近由《新蔡》的材料可以證明,可參上述禤健聰(《古研》28)文章。簡文“又猶還趨事王”的“還”是返回的意思👩🏻🎤,正好呼應彭徒是外臣的身分。意思是說觀無畏詆毀彭徒強梁跋扈云云🧜🏼♀️,“縱然不獲罪,又想返回侍奉君王🏅👩🏽🚀,國人會怎麼說啊👨👩👧👦?”

“可讀為“還”🤧,“還”、“害”音近由《新蔡》的材料可以證明,可參上述禤健聰(《古研》28)文章。簡文“又猶還趨事王”的“還”是返回的意思👩🏻🎤,正好呼應彭徒是外臣的身分。意思是說觀無畏詆毀彭徒強梁跋扈云云🧜🏼♀️,“縱然不獲罪,又想返回侍奉君王🏅👩🏽🚀,國人會怎麼說啊👨👩👧👦?”

《乃言》簡3

1.

沈之傑(2011年7月18日;第5樓)😞🈸:《志書乃言》簡3“安爾而埶爾”,埶當讀“邇”,近的意思💂。

2.

何有祖(鄭公渡🏄🏻;2011年7月18日;第7樓):《志書乃言》簡3“![]() 亞(惡)”,其中

亞(惡)”,其中![]() 疑可分析為从土从丰,讀作逢🦶🏽。亞,讀作遌📍。《汉书·天文志》:“鬼哭若謼,與人逢遌。”逢遌,在簡文中有逢迎之意🤔🤚🏼。

疑可分析為从土从丰,讀作逢🦶🏽。亞,讀作遌📍。《汉书·天文志》:“鬼哭若謼,與人逢遌。”逢遌,在簡文中有逢迎之意🤔🤚🏼。

楊安(2011年7月18日🕎;第15樓):(回復7樓)這個字乍一看我也認為是从“丰”的,可是仔細看下面好像還是分開寫的,那個頓筆還是挺明顯的。

★蘇建洲(2011年7月20日;第12樓)🏂🏼:

“以![]() (墮/隳🧜♂️🧟♂️?)惡吾【乃言3】外臣🦙。”

(墮/隳🧜♂️🧟♂️?)惡吾【乃言3】外臣🦙。”

陳劍先生說:“不管怎樣分析,疑皆可將其讀爲从“𢀡”得聲之“隳/墮”。“隳/墮”常訓爲“毀”👨🏿🚒,被剔除出本篇的“王居3”有“毀惡之”之語。”

案:既然如此🔀🦸🏻♀️,“墮”(曉紐歌部)何不直接讀為“毀”(曉紐微部)🧥,二者音近可通。韻部例證如委(微部)從“禾”聲(歌部)🙆🏿♂️。郭永秉先生〈談《容成氏》“尃亦以爲槿”句的讀法〉一文對歌微二部有集中舉例👨🌾,可以參看🧂🤽🏽♂️。“毀惡”古籍常見👰♂️,如《書‧盤庚下》“盤庚既遷,奠厥攸居,乃正厥位,綏爰有眾。曰👨🦱:“無戲怠,懋建大命🚝!今予其敷心腹腎腸,歷告爾百姓於朕志。罔罪爾眾🏘,爾無共怒,協比讒言予一人👩🏻🦲。”《疏》“盤庚至一人。《正義》曰🤔:……汝無得如前共為忿怒協比讒言毀惡我一人恕其前愆與之更始也。”《史記》🍾🙅🏻:“初👨🔧,趙高為郎中令🕵🏿♂️,所殺及報私怨眾多,恐大臣入朝奏事毀惡之。”等等皆可為證。則簡文可以改讀為:

“以![]() (墮/毀)惡吾【乃言3】外臣。”

(墮/毀)惡吾【乃言3】外臣。”

★蘇建洲(2011年7月21日;第30樓):《乃言》03“爾無以慮匡正我”,所謂“慮”字作(膚又),有學者指出應與《容成氏》50、53的(膚攴)並觀,正確可從🗝。後者一般解為“勴”,助也。其實“盧”、“膚”🔝、“且”並有通假的現象🤷🏼,如《包山》的“膚人”,陳偉《初探》頁93以為是“廬人”;《聲素》395有“盧與且”通假的例子,以上可證。則(膚又)、(膚攴)確實可以直接讀為“助”。孟蓬生先生在《有皇將起》評論34樓也有相關的討論。另一種可能是(膚又)可能就是“![]() ”字的異構。《修述鄴宮新殿廢佛詔對事》:“詔曰:卿既上事,助匡治政,朕甚嘉尚。”可為參照。則簡文可以讀為“爾無以助匡正我”。

”字的異構。《修述鄴宮新殿廢佛詔對事》:“詔曰:卿既上事,助匡治政,朕甚嘉尚。”可為參照。則簡文可以讀為“爾無以助匡正我”。

《命》簡4

1.

★孟蓬生(2011年7月20日👮🏽♂️;第8樓):“![]()

![]() ”兩個字都从穴,其字義當與“穴”有關。疑當讀為“窮(穹)窒”,義為不通🚚。古音幽部與脂部相通🎷🧎🏻♀️。如“軒輖”亦即“軒輊”,是其例也。《詩·豳風·七月》😞:“穹窒熏鼠〽️,塞向墐户。”毛傳:“穹👩🎨,窮💴。窒,塞也🦿。”《淮南子·時則訓》:“挺羣禁🌁,開閉闔🎈,通窮窒,達障塞。”又音轉為“鼽窒”,特指鼻塞不通。《呂氏春秋·季秋紀》:“民多鼽窒🍈。”“不稱賢進可以屏輔我👳🏻,則戠為民”,大義為🧳:如不舉薦賢良之士,則成為民人進身的障礙。

”兩個字都从穴,其字義當與“穴”有關。疑當讀為“窮(穹)窒”,義為不通🚚。古音幽部與脂部相通🎷🧎🏻♀️。如“軒輖”亦即“軒輊”,是其例也。《詩·豳風·七月》😞:“穹窒熏鼠〽️,塞向墐户。”毛傳:“穹👩🎨,窮💴。窒,塞也🦿。”《淮南子·時則訓》:“挺羣禁🌁,開閉闔🎈,通窮窒,達障塞。”又音轉為“鼽窒”,特指鼻塞不通。《呂氏春秋·季秋紀》:“民多鼽窒🍈。”“不稱賢進可以屏輔我👳🏻,則戠為民”,大義為🧳:如不舉薦賢良之士,則成為民人進身的障礙。

★孟蓬生(2011年7月20日🤸🏻♂️;第11樓)💅🏽:楚簡中脂幽相通之例🛌🏿:清華簡《金縢》“周鴞”,傳世文獻作“鴟鴞”📷。《說文·氐部》:“氐🏅,至也。”是![]() 之于窒,猶周(鴞)之于鸱(鴞)也。

之于窒,猶周(鴞)之于鸱(鴞)也。

★蘇建洲(2011年7月20日;第13樓):“吾安爾而設爾,爾無以慮匡正我,……【乃言3】外臣。而居吾左右🧎🏻♀️🙍🏿,……【命4】”

此處第二人稱代詞前用“爾”🚵,後用“而”,例子較少見◾️🏋🏻♀️,但也並非沒有,如同《曹沫之陣》:

又戒言曰🤴🏿🧑🏿🍳:牪,爾定![]() ,不牪,而或興或康以【37下】

,不牪,而或興或康以【37下】

君子得之失之,天命。’今異於而言😮💨。【7上】

《命》簡5

★黃傑(2011年7月27日🛌🏼;第35樓):

《命》5:非而所以復我-不能貫壁而視聽

“我”下有一短橫,, 高佑仁先生已, 指出(見《上博八〈命〉校讀》下評論28樓,http👨🏼🦳://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1594🦹🏽♀️。)🐩。他認為:因編聯之故,這一短橫寫的稍靠近“我”字😓,考量句讀以及前文“何以屏輔我”🟣,“我”似當上讀作“非而所以復我”。

今按:本篇“我”字六見,均為楚王自稱🥘,其餘五例下均未加任何符號,看來這一短橫應當不是提示符號,而是句讀符號🍻,那麼這句當斷讀為“非而(爾)所以復我,不能貫壁而視聽🤲🏻,吾以爾爲遠目耳”(陳劍先生在注釋12中已經對這句話的意思作了解釋,可從)。但是這樣讀🧗🏼,“不能貫壁而視聽”似乎缺少主語。所以我們懷疑👰🏽♂️,“我”字下的短橫可能是重文符號的殘餘🧍🏻。理由如下:

一👩🏿🦰🌉,本篇句讀符號(短墨橫)較常見,這些句讀符號一般都離所屬字有一定距離🚄,未緊接在字下(這一點看圖版便知)👨🔧。而“我”字下的短橫緊屬於其下,這倒與本篇重文、合文符號的寫法很相近◼️,如《乃言》簡1“夫”下合文號、簡3“尔”下重文號、《命》簡4“左右”下合文號、《王居》簡5“明日”下合文號、《王居》簡2“夫”下合文號🙎♀️、《王居》簡4“夫”下合文號,均緊屬於字下。

二👲,高佑仁先生認為,因編聯之故,這一短橫寫的稍靠近“我”字,則他似乎認為本篇是先編後寫的。但實際情況恐非如此。從本篇來看,《王居》簡2第二編繩處的“命”字、簡3第二編繩處的“人”字、簡7第二編繩處的“徒”字都被編繩所壓而致殘泐,同樣的情況還見於《乃言》簡1第二編繩處的“![]() ”字、簡2第一編繩處的“趣”字👩🍼💧、簡3第一編繩處的“而”字🤷♂️,另外還有一些細微的此類情況,不備舉。由此看來,本篇恐是先寫後編的。從圖版看,“我”字下正是編繩的位置,而且編繩造成的漫漶痕跡也十分接近“我”字👳🏻♂️,所以,編繩將重文號的下面一橫磨去了,是很有可能的🌎。

”字、簡2第一編繩處的“趣”字👩🍼💧、簡3第一編繩處的“而”字🤷♂️,另外還有一些細微的此類情況,不備舉。由此看來,本篇恐是先寫後編的。從圖版看,“我”字下正是編繩的位置,而且編繩造成的漫漶痕跡也十分接近“我”字👳🏻♂️,所以,編繩將重文號的下面一橫磨去了,是很有可能的🌎。

另外,上文已指出,若讀為“非而所以復我,不能貫壁而視聽”,“不能貫壁而視聽”就缺少主語☑️,這是我們作以上推測的出發點,也是主要證據之一。

如果以上推測不誤,那麼這句釋文應作:非而(爾)所以復我=(我💆♂️,我)不能貫壁而視聽

★網友匿名評論(金滕♎️;2011年7月27日;第36樓):《命》確實先寫後編😂🚫,觀《命》02“之”第一編繩處、10“僕”第二編繩處便明白可曉⚡️。其次,假若簡5“我”字下一横真是重文號,其實不用訴諸編繩将重文號的下面一横磨去了🥔,目前所見到的材料已出現過两種不同形式的重文號💇,如《老子乙》。但是簡5“我”字下一横是否是重文號,我認為還得斟酌🦹🏼♀️。觀黃傑先生所舉合文例證,每個符號的線條皆属粗線條,沒有例外🫰🏻,但是“我”字下一横是很纖細的🎱,對同一書手来說,要說這是同一作用的符號較難理解。至于單純將“我”往上讀💂🏼,視為句讀號,也是有問題的🫵🏼,如黃先生所說下句會沒有主語。楚竹書有些符號是沒有意義的,如《孔子見季桓子》。總之🫄🏻,簡5“我”字下的筆畫不用過度引申🍞,依照陳劍先生的讀法本来已很順暢,不用平添困擾。

★網友匿名評論(金滕👨🎓;2011年8月24日;第45樓)🌔:補充一下,《有皇將起》簡5![]() “族

“族![]() =(

=(![]()

![]() )”,“族”下也是無意義符號,如同《命》🙎🏻♀️:

)”,“族”下也是無意義符號,如同《命》🙎🏻♀️:![]() 我。

我。

《乃言》簡5

單育辰(2011年7月17日;第3樓):《志書乃言》簡5“吾以爾爲遠自爲”,“自爲”爲“目耳”之誤釋。簡5![]() 應是“亡”字。

應是“亡”字。

李松儒(2011年7月23日👩🏽🔧;第30樓):《志書乃言》簡5中![]() 該字應是先寫作“受”🙋♀️,後將其改筆寫作“爯”,就是利用“舟”的筆畫將其改為“內”形🚏,而“舟”右側的長撇就成了“內”形右側的短捺,如簡6中“爯”字作

該字應是先寫作“受”🙋♀️,後將其改筆寫作“爯”,就是利用“舟”的筆畫將其改為“內”形🚏,而“舟”右側的長撇就成了“內”形右側的短捺,如簡6中“爯”字作![]() 。

。

袁瑩(2011年7月23日;第31樓):(回復30樓)楚文字中“宀”字形筆劃右筆拉長是很常見的,簡5中的字應該就是很自然的“爯”字👮🏻。

李松儒(2011年7月23日;第32樓):(回復31樓)就整個文字系統而言,文字的書寫的是多樣化的,但就文字的使用情況看,往往是因書寫者的個人習慣決定,如該抄手在《命》中簡4中“爯”字👩🏻🍼,簡5中“內”字均無右筆拉長的現象,並且右筆拉長並非該抄手的書寫習慣及其字跡特徵,《命》中有一處“受”字寫法,也可參看。《乃言》簡5的“爯”字中間的舟似乎只寫了三筆,然後就改成內形了👏🏿。文字本身沒有什麼可說的,其實只是說說該抄手有意識地修改了這個字而已。

袁瑩(2011年7月23日;第33樓)其實,同一筆畫同一書手的筆下也不一定就是一樣的。在同一篇中“宀”字形右筆彎曲與不彎曲兩種寫法同時存在的情況很多⏱,如“宜”字♕,在郭店簡《六德》中或作![]() (39號簡)👱♀️,或作

(39號簡)👱♀️,或作 (31號簡)。

(31號簡)。

《乃言》簡4

單育辰(2011年7月17日;第4樓)📛:個人意見以爲《志書乃言》簡4“蟲材以爲獻”似可讀爲“蟲(濁)材以爲獻(賢)”。

楊安(2011年7月18日;第6樓):與老師商榷🙋♀️:“以为獻”似乎总这样说,前文又是實物所謂“蟲材”而且“贤”一般都写如本字。用字習慣看“獻”也許不用破讀✊🏿;《王居》簡4我覺得老師分析是對的🎑,但是右上部分還是不清楚,從這個小圖看類似于“斤”字;簡5“良慎”和蔡侯器“慎良”那種嘏辭大致是差不多,“之”的指代能否是“社稷”🎹。因未見原圖版🏎,只是一點想法,老師及各師友批評。

蘇建洲(2011年7月21日🍬;第29樓):《志書乃言》簡4“然以讒言相謗”的“謗”作“方/心”,這讓我們聯想到《孔子詩論》簡9“《黃鳥》則困而欲返其故也,多恥者其(方/心)之乎?”(方/心)一般釋為“病”,但是楚簡的“病”皆有“疒(爿)”旁,沒有例外,可見此處的(方/心)也應該朝“謗”的角度思考。

★張崇禮(2011年7月21日𓀚;第29樓):“節處”或當訓為“節止”,即控制🙍🏻👠。“又不能節處所以罪人,然以讒言相謗”是說觀無畏不能控制自己歸罪別人的行為,竟然“以讒言相謗”。

“而縱不爲吾稱擇,吾父兄甥舅之有所善,蟲(掄)材以爲獻”或當斷為“而縱不爲吾稱擇吾父兄甥舅之有所善👴🏻,蟲(掄)材以爲獻”🏮。“蟲(掄)材以爲獻”的主語也是“而”,即觀無畏。“吾父兄甥舅之有所善”其實是一個名詞結構,因為有一個“之”用在主謂之間,“取消了句子的獨立性”。重新斷句后,整個“縱……又”結構的主語都是“而”,文意比較通暢。原斷句“又不能節處所以罪人”無法和上文銜接。

《乃言》簡6

高佑仁(2011年7月18日;第8樓)📥:![]() ,實當釋爲“忧”,此字又見於《上博(六)·用曰》簡4“懾好棄忧”🀄️🥹,字釋忧應無疑問🌃🚣🏿♀️,不過習見的“尤”多是加半圈形(參蘇建洲《釋楚竹書幾個從“尤”的字形》),讀書會所舉的《用曰》其實也是如此(

,實當釋爲“忧”,此字又見於《上博(六)·用曰》簡4“懾好棄忧”🀄️🥹,字釋忧應無疑問🌃🚣🏿♀️,不過習見的“尤”多是加半圈形(參蘇建洲《釋楚竹書幾個從“尤”的字形》),讀書會所舉的《用曰》其實也是如此(![]() )🚵🏼♀️,和△稍有不同👦🏽,在“又”形加橫筆的寫法可見“

)🚵🏼♀️,和△稍有不同👦🏽,在“又”形加橫筆的寫法可見“![]() ”(《上博(五)·鬼神之明、融師有成氏》7號簡),構形有半圈又有橫筆,看來就是《志書乃言》與《用曰》二種形體的結合。

”(《上博(五)·鬼神之明、融師有成氏》7號簡),構形有半圈又有橫筆,看來就是《志書乃言》與《用曰》二種形體的結合。

《乃言》簡7

蘇建洲(2011年7月21日;第29樓)📮:《郭店‧老子甲》34號簡“未知牝戊(牡)之合![]() 怒,精之至也。”,郭永秉先生認為“

怒,精之至也。”,郭永秉先生認為“![]() ”字應該就是“廌”字之變體,其頭部與《凡物流形》“廌”字

”字應該就是“廌”字之變體,其頭部與《凡物流形》“廌”字![]() 🪲、

🪲、![]() 只爭一筆,也在戰國文字變化的情理之中。(郭永秉📡:《由〈凡物流形〉“廌”字寫法推測與郭店〈老子〉甲組與“朘”相當之字應為“廌”字變體》,復旦網🧓🏼,2008年12月31日🪖。)案:今由《志書乃言》簡7“灋”作

只爭一筆,也在戰國文字變化的情理之中。(郭永秉📡:《由〈凡物流形〉“廌”字寫法推測與郭店〈老子〉甲組與“朘”相當之字應為“廌”字變體》,復旦網🧓🏼,2008年12月31日🪖。)案:今由《志書乃言》簡7“灋”作 🗜,其“廌”旁正作一筆,可以證成郭先生的意見。

🗜,其“廌”旁正作一筆,可以證成郭先生的意見。

《王居》簡5

蘇建洲(2011年7月17日🏄🏽♂️;第1樓):“![]() (一)”,原整理者讀爲“能”(210頁)。按:此當讀爲“一”👩🏽💼,“彭徒一勞”與“吾一恥於告大夫”之“一”同意🚪。

(一)”,原整理者讀爲“能”(210頁)。按:此當讀爲“一”👩🏽💼,“彭徒一勞”與“吾一恥於告大夫”之“一”同意🚪。

一者🥷,甚也。

單育辰(2011年7月17日;第4樓)🐯:《王居》簡5🕐:“而必良![]() 之。”“

之。”“![]() ”似可讀爲“質”🫒🪰,質問於鬼神占卜也。

”似可讀爲“質”🫒🪰,質問於鬼神占卜也。

★蘇建洲(2011年7月21日;第26樓):“……,朝起而【乃言6】夕廢之。是則盡不穀之罪也。後余勿然🧖🏽。雖我愛爾,吾無如社【乃言7】稷何🏊🏽♂️!而必良愼之。【王居5】”

意思大約是🏃🏻♂️➡️:﹝楚王說﹞朝起夕廢等等🤶🏽👩🏼🌾,都是我的過錯。以後我不要這要做了➿🩷。雖然我私好於你,我將把社稷怎麼辦呢!你一定要良慎啊♠️。

如果以上理解可信,則本簡的第一人稱也是既作“余”,也作“我”🧚🏼。其次,所謂“良愼”大概相當於蔡侯器的“聰介慎良”以及《用曰》12“愼良以家”的“慎良”。程鵬萬先生指出:銘文“慎良”,是在頌揚“大孟姬”的美德☝️,可以解釋為“謹慎”、“善”之意🧔,這些意義在古籍中很常見🧍。”(程鵬萬《蔡侯尊、盤銘文“慎良”試釋》Ⓜ️,《出土文獻與古文字研究·第三輯》)。“慎良”等於“良愼”👨🏼💼,聯合式詞組位置本不固定。可見雖然楚王前面嚇唬他“此是【乃言2】謂死罪”,但最後還是對他的寵臣有所期許,希望他可以善良😆、謹慎。

★蘇建洲(2011年7月21日;第31樓):“其明日🍞,令尹子春猒。王就之,曰🎩:‘夫彭徒一勞,爲【王居5】吾蔽之。’”

所謂“猒”字作🪈🧍🏻:![]()

![]() 👩🏻🦼➡️,原整理者釋爲“

👩🏻🦼➡️,原整理者釋爲“![]() ”(210頁)👨🏼🏫。讀書會認為此字右半當是寫得較草率的“犬”旁🔷,如同《上博(六)·孔子見季桓子》

”(210頁)👨🏼🏫。讀書會認為此字右半當是寫得較草率的“犬”旁🔷,如同《上博(六)·孔子見季桓子》![]() 。“猷”字所从“犬”旁亦有寫得近乎“分”形者(見簡22)🥤。此字應是“猒”左半的寫訛(比一般“猒”左上多一豎筆)👨🏿🦳。此字疑即“猒”字。下文言楚王命令尹“(蔽)”,此字當與祭祀占卜之事有關,也許可讀爲厭祭之“厭”,謂明日令尹主持厭祭。

。“猷”字所从“犬”旁亦有寫得近乎“分”形者(見簡22)🥤。此字應是“猒”左半的寫訛(比一般“猒”左上多一豎筆)👨🏿🦳。此字疑即“猒”字。下文言楚王命令尹“(蔽)”,此字當與祭祀占卜之事有關,也許可讀爲厭祭之“厭”,謂明日令尹主持厭祭。

案🧎♂️:筆者以為此字釋為“猒”是對的,但其演變過程非讀書會所說“比一般“猒”左上多一豎筆”。我們知道古文字“甾”既作“![]() ”,又作“

”,又作“![]() ”👙,如🏷🤹:

”👙,如🏷🤹:

![]() 農卣,金文編1956號

農卣,金文編1956號![]() 包山91

包山91![]()

![]()

![]() 亥鼎,集成2588

亥鼎,集成2588![]() 語叢3-9

語叢3-9![]()

(引自馮勝君:《郭店簡與上博簡對比研究》305頁)這種例子很多🈳,可參筆者《〈楚居〉“![]() ”字及相關諸字考釋》(待刊稿)。而“

”字及相關諸字考釋》(待刊稿)。而“![]() ”旁一般作“

”旁一般作“![]() ”,其上部作“

”,其上部作“![]() ”,如《楚文字編》293頁

”,如《楚文字編》293頁![]() 、404頁

、404頁![]() 🦒、615頁

🦒、615頁![]() ,則可能是類化作用所產生的雙向訛混為從“甾”作

,則可能是類化作用所產生的雙向訛混為從“甾”作![]() 👩🏻🚒。至於右旁是否從犬不是很明確⛩,似從“分”,是由“刀”來🦕,可以參考棗陽郭家廟曾國墓地出土銅器曾孟嬴

👩🏻🚒。至於右旁是否從犬不是很明確⛩,似從“分”,是由“刀”來🦕,可以參考棗陽郭家廟曾國墓地出土銅器曾孟嬴![]() 簠作

簠作![]() 🧐,則

🧐,則![]() 或許與之相關。簡文“猒”可以讀為“攝”,《新蔡》“

或許與之相關。簡文“猒”可以讀為“攝”,《新蔡》“![]() ”既可讀“厭”,也可讀“攝”🏂🏽,李家浩先生曾解釋其中聲韻關係,請參看。“攝”即“攝行”之意,即令尹子春攝行“蔽”官員之事🦹🏼。或是讀為“狎”(匣紐葉部)🐑♏️,而“猒(厭)”(影紐葉部)🍣,音近可通。“狎”👺👩🏿🎨,靠近也。簡文是說:隔天,令尹子春來到王身邊(狎)🔊,王靠近他🔯🦞。並跟他說:彭徒甚為勞苦,你爲我考察一下他的功績。

”既可讀“厭”,也可讀“攝”🏂🏽,李家浩先生曾解釋其中聲韻關係,請參看。“攝”即“攝行”之意,即令尹子春攝行“蔽”官員之事🦹🏼。或是讀為“狎”(匣紐葉部)🐑♏️,而“猒(厭)”(影紐葉部)🍣,音近可通。“狎”👺👩🏿🎨,靠近也。簡文是說:隔天,令尹子春來到王身邊(狎)🔊,王靠近他🔯🦞。並跟他說:彭徒甚為勞苦,你爲我考察一下他的功績。

《王居》簡6

★沈培(水土;2011年7月21日👳🏽♂️;第16樓):大致同意陳劍“‘䛑(蔽👩?)’字之義當與官員考績、升遷有關……”這種理解。

鄙意簡文中前後出現的“䛑”、“佖”讀為“蔽”當無問題。此種“蔽”古書又作“弊”。《周禮·天官·大宰》:“以弊邦治。”、“弊群吏之治🏷。”《春官·眂䘲》:“歲終則弊其事🟤💆🏼。”鄭玄注皆曰“斷也。”簡文說彭徒回來“致命”👨🏽🍼,王讓命尹對其政績進行“弊(蔽)”,這是很自然的事情🔝🧏🏽。

由此🧑🏻🦽,也可以證明本人以前將戰國簡中的“䛑志”讀為“蔽志”大概是正確的😏❓。

★萧旭(2011年7月21日💆🏽♀️;第21樓):“蔽”、“弊”訓決斷👩🏻🎓,就是撆字。《說文》🐨🐝:“撆,別也🤸🏽♂️。”

★沈培(水土;2011年7月21日;第22樓):蕭兄之說與朱駿聲之說同🎑。《定聲》“蔽”下曰:

〔叚借〕爲撆👩🏻🦽➡️。按:《小爾雅·廣言》♥︎:“蔽,斷也。”今蘇俗言人明決曰有撇斷。《書·康誥》👩🏽:“丕蔽要囚。”《左·昭十四傳》:“叔魚蔽罪邢侯😢。”《哀十八傳》:“惟能蔽志🥼。”《晉語》👰🏻♀️:“及蔽獄之日🙍♂️。”注:“決也。”《周禮》以弊爲之。或曰借爲制🧎♂️,亦通。

★蘇建洲(2011年7月22日;第32樓)🎙:其明日,令尹子春![]() 〈猒-攝〉。王

〈猒-攝〉。王![]() 之曰🧚♀️:“夫彭徒一勞✍️,爲【王居5】吾䛑(蔽)之🤵🏿♀️。”令尹答:“命須其

之曰🧚♀️:“夫彭徒一勞✍️,爲【王居5】吾䛑(蔽)之🤵🏿♀️。”令尹答:“命須其![]() (儘—🤦🏽♀️?)。”……王

(儘—🤦🏽♀️?)。”……王![]() 【王居6】令尹🛀🏼:“少進於此🧑🏿🚒。……

【王居6】令尹🛀🏼:“少進於此🧑🏿🚒。……

此處緊聯的兩簡既有“![]() ”又有“

”又有“![]() ”,意思應有所不同🏃🏻♀️。筆者曾認為《鄭子家喪》甲1“

”,意思應有所不同🏃🏻♀️。筆者曾認為《鄭子家喪》甲1“![]() (莊)王

(莊)王![]() (就)夫=(大夫)而與之言曰……”的“就”應讀為“召”🦶🏻。則《王居》“

(就)夫=(大夫)而與之言曰……”的“就”應讀為“召”🦶🏻。則《王居》“![]() ”也可以如此考慮。而“

”也可以如此考慮。而“![]() ”則讀為“就”🔓,靠近也,簡文意思是說隔天輪到令尹子春攝行考核官員功績。王召見(

”則讀為“就”🔓,靠近也,簡文意思是說隔天輪到令尹子春攝行考核官員功績。王召見(![]() )他說:彭徒甚為勞苦,你爲我考察一下他的功績👦🏿。但令尹子春並不從命(命須其儘),所以王才會靠近(

)他說:彭徒甚為勞苦,你爲我考察一下他的功績👦🏿。但令尹子春並不從命(命須其儘),所以王才會靠近(![]() )令尹說📶:“我稍微進一步說吧”🍽。相當俗話所說“我說得更白一點”👱🏼♂️🪑。如此理解文從字順。

)令尹說📶:“我稍微進一步說吧”🍽。相當俗話所說“我說得更白一點”👱🏼♂️🪑。如此理解文從字順。

《王居》簡2

★张崇礼(2011年7月23日;第33樓):“述日”之“述”當讀為“遂”。《廣雅·釋詁一》:“昔、遂➜,往也。”(《廣雅疏證》8頁下)“遂日”即昔日、往日。

《王居》簡3

★李銳(2011年7月21日;第25樓):【王居3】“胃”形下怕容不下“心”形,比較【王居6】“胃”字,或只是兩飾筆靠下。疑仍可讀為謂。

陳劍兄“縱……又”之讀甚好,本篇兩見,補字也合缺文。

作為一種可能性🚟,“毀惡之”前可能有殘損的內容可以与“而縱不爲吾稱擇吾父兄甥舅之有所善”較好地相接🚵🏻♀️。因為“是言既聞於衆已,邦人其沮志解體”與“邦人其謂我不能稱人”,兩個“邦人其”當靠得較近。“既”作“若”解🍏,是假設邦人有譏評🌠,才會說“爾使我得尤於邦多已。吾欲致爾於罪,邦人其謂我不能稱人👂🏽🪦,朝起而夕廢之。是則盡不穀之罪也💅。後余(舍?),勿然。”

這個楚王,處處考慮邦人的反應,可比後世很多官僚強多了!

《王居》簡4

單育辰(2011年7月17日⛹🏽♀️;第4樓):《王居》簡4:![]() 字應從茆得聲🖖🏼,不知可否讀爲“留”?

字應從茆得聲🖖🏼,不知可否讀爲“留”?

單育辰(2011年7月18日🤦🏽♂️;第9樓):《王居》簡4:![]() 字應從茆、從肙。

字應從茆、從肙。

王輝(小松;2011年7月18日🦸🏼🤵🏼;第10樓):《志書乃言》簡3的“膚+又”,與《容成氏》簡50、53“‘膚+攴’天威之”的“膚+攴”應該是一個字🍹🦙,也當讀為勴👨🏽💼,幫助的意思🧑🏻🦼。

黃傑(2011年7月18日;第11樓):《志書乃言》簡3🔃:![]() 📖。今按🎨:此字從毛,當讀為媢。媢🥸,明母、幽部;毛👨👧👧,明母、宵部。幽、宵二韻相近,可以旁轉。《文選·七發》:“冒以山膚。”李善注:“冒與芼,古字通。”(參看《古字通假會典》772頁)又:瞀與[目+冒]通👨🏽🎨,參見《古字通假會典》771頁。瞀從敄聲🥮。而同為從“敄”聲之字🩸,[木+敄]《說文》“讀若髦”🧜🏻😉。這也是從“毛”聲之字與從“冒”聲之字音近可通的證據🔍。“媢”在典籍中有表示嫉妒的用法📆,《禮記·大學》:“人之有技,媢疾以惡之👩👩👧👦。”鄭玄注🔣:“媢,妬也。”妬同妒。媢💊,正與讒相應。

📖。今按🎨:此字從毛,當讀為媢。媢🥸,明母、幽部;毛👨👧👧,明母、宵部。幽、宵二韻相近,可以旁轉。《文選·七發》:“冒以山膚。”李善注:“冒與芼,古字通。”(參看《古字通假會典》772頁)又:瞀與[目+冒]通👨🏽🎨,參見《古字通假會典》771頁。瞀從敄聲🥮。而同為從“敄”聲之字🩸,[木+敄]《說文》“讀若髦”🧜🏻😉。這也是從“毛”聲之字與從“冒”聲之字音近可通的證據🔍。“媢”在典籍中有表示嫉妒的用法📆,《禮記·大學》:“人之有技,媢疾以惡之👩👩👧👦。”鄭玄注🔣:“媢,妬也。”妬同妒。媢💊,正與讒相應。

黃傑(2011年7月25日;第37樓):《王居》簡4首五字🤦🏻♀️:“![]() 能進後人”🧝🏻♂️。首字整理者釋“庶”⚰️,讀書會改釋“廛”,云:“又見於《上博(四)·采風曲目》簡3🚭。原整理者隸定爲从“石”🐙、从“炅”🦸🏼♂️,讀爲“庶”(209頁)🤳,不可從。”

能進後人”🧝🏻♂️。首字整理者釋“庶”⚰️,讀書會改釋“廛”,云:“又見於《上博(四)·采風曲目》簡3🚭。原整理者隸定爲从“石”🐙、从“炅”🦸🏼♂️,讀爲“庶”(209頁)🤳,不可從。”

今按:讀書會所謂《上博(四)·采風曲目》簡3之字,蓋即![]() 。我們認為這兩個字是不同的⇾。

。我們認為這兩個字是不同的⇾。![]() 🧙🏽♂️,還是應當從整理者釋“庶”🍷。楚簡中“庶”字一般作

🧙🏽♂️,還是應當從整理者釋“庶”🍷。楚簡中“庶”字一般作![]() 🎵🙎🏼♂️,而包山18號簽作

🎵🙎🏼♂️,而包山18號簽作![]() 🐱,亦增加“日”旁,與此字同🙋♀️。不過整理者解釋為天下眾民,則似乎未妥🥸。我們認為此句應該讀為“庶能進後人”👥,“庶”意為庶幾🛀、大概。因為前文殘缺🎒,故不再作進一步討論。

🐱,亦增加“日”旁,與此字同🙋♀️。不過整理者解釋為天下眾民,則似乎未妥🥸。我們認為此句應該讀為“庶能進後人”👥,“庶”意為庶幾🛀、大概。因為前文殘缺🎒,故不再作進一步討論。

蘇建洲(2011年7月25日;第38樓):![]() 釋為“廛”的確可疑,因為目前所見“廛”皆有土旁,未見省略。或許這是一個從炅聲的字,讀為廛或庶皆有可能。而包山簽牌18的字形也從炅聲讀為庶或炙。

釋為“廛”的確可疑,因為目前所見“廛”皆有土旁,未見省略。或許這是一個從炅聲的字,讀為廛或庶皆有可能。而包山簽牌18的字形也從炅聲讀為庶或炙。

《王居》簡7

蘇建洲(2011年7月20日🏌🏼🧀;第27樓):《王居》簡7“![]() (卜)”字作

(卜)”字作![]() ,可知《包山》265“一

,可知《包山》265“一![]() 缶”,確實是“

缶”,確實是“![]() ”,可讀為“沐”(季師旭昇、廣瀨勳雄),或認為誤書,或從“乇”去釋讀都是沒有必要的。《楚系簡帛文字編》第147頁江陵范家坡27號墓竹簡

”,可讀為“沐”(季師旭昇、廣瀨勳雄),或認為誤書,或從“乇”去釋讀都是沒有必要的。《楚系簡帛文字編》第147頁江陵范家坡27號墓竹簡![]() “隻以爲惪○惪

“隻以爲惪○惪![]() ”💁♀️,“○”或可讀為“懋”,“懋德”古書常見。《孔子見季桓子》22

”💁♀️,“○”或可讀為“懋”,“懋德”古書常見。《孔子見季桓子》22![]() 也應該是“

也應該是“![]() ”字,可讀為“敏”(明紐之部)🧑🚀©️,卜是幫紐屋部。之侯二部本常見相通,故之屋相通是合理的,同時【卜與不】有通假例證(《聲素》第3頁)😖,“不”正是之部,可見“

”字,可讀為“敏”(明紐之部)🧑🚀©️,卜是幫紐屋部。之侯二部本常見相通,故之屋相通是合理的,同時【卜與不】有通假例證(《聲素》第3頁)😖,“不”正是之部,可見“![]() ”可讀為“敏”🤑。簡文“

”可讀為“敏”🤑。簡文“![]() (斯)不

(斯)不![]() ”,即🏇🏿、“斯不敏”。(“斯”是陳劍先生的意見。)

”,即🏇🏿、“斯不敏”。(“斯”是陳劍先生的意見。)

其他

1.

★张崇礼(2011年7月26日;第34樓):“彭徒返鄩(?)關,致命”之“致命”或當訓為求取任命〰️,亦即求官。這時的彭徒應該身在鄩(🖋?)關駐守🫃🏼,所以需要“郘昌爲之告”,後文楚王亦言“徒自關致命”🧙🏻♀️,即是其證。所以“彭徒返鄩(🧏🏿♀️👩🏽🚀?)關”並非自“鄩(?)關”返回🏚,而是返回“鄩(🪥?)關”🤛🏼。對於彭徒的“致命”行為,“王未答之”,可見這裡的“致命”並非一般的傳達言辭👨🎤🧠、使命給楚王,如果是一般傳達言辭🤸🏼♀️,王無由不予答覆🏃♂️➡️,觀無畏也就沒有了進讒言的由頭🍣。

“觀無畏持書乃言”,其所持之書,當是彭徒求官之文書。觀無畏稱彭徒為“強梁人”,亦有所專指:主動求官,非“強梁”謂何🍳?王對觀無畏的訓斥😡,專就“稱擇”賢人為義😭,亦與彭徒求官有關。所以,訓“致命”為求取任命,文意乃能貫通🧍♀️。

“其明日,令尹子春厭(🆕?)。王就之,曰:“夫彭徒一勞👳🏽♀️,爲吾蔽(?)之。”訓從“必”得聲之字為“蔽”⚇,不妥🧑🏽⚖️。訓為“斷”之“蔽”🛌🏽,乃是判定之義😯。此字或當讀為“畀”,訓為“賜”。“爲吾畀之”即替我賞賜他,含有賜予職位、爵祿之意。所以“令尹答👷♂️,命須其儘”,亦即須等到彭徒完成差事🦋,才能予以任命新的職位。如讀為“蔽”,訓為“斷”🖊,就算是理解成審查彭徒的工作💆🏽♀️,也很不合適🤽🏿:彭徒很辛苦👩🏿🦱,你替我審查審查他。這樣做不合人情,也不能和令尹的話銜接。

“王謂:‘吾欲速🚽。’乃許諾🍵👨🏽🚒,‘命須後畀。’”“乃許諾”是令尹答應賜予彭徒官職👨🏿🦰,也就是提拔他,但這個任命要等以後才能給🏇🏿。

“王就令尹:‘少進於此。吾一恥於告大夫。遂日,徒自關致命,昌爲之告🧗🏿♀️。吾未【答之🤽🏼♂️🎊,而觀無畏】毀惡之😔🥼。是言既聞於衆已,邦人其沮志解體👒,喟(👮🏽?)……庶能進後人🫱🏻。願大夫之毋留徒🥔🤦🏽♂️,以損不穀之……言之瀆。’令尹許諾✋🏼🧑🦱,乃命彭徒爲洛卜尹。”無奈之下,王只能以實相告,把事情的來龍去脈說清楚。“是言既聞於衆已,邦人其沮志解體”😭,彭徒身為“外臣”🧑🏿🔧❤️🔥,為國家守衛關隘🔦,勞苦功高🕛🙋🏽,如因觀無畏之毀惡,未得升遷👩🏽👨🏻⚕️,會令國人寒心。而如能及時賞賜彭徒💆🏽♂️🔏,“庶能進後人”,激勵國人為國盡忠的意願,所以“願大夫之毋留徒”。“留”當訓為留滯🧑🏻🚀,即延緩提升彭徒。最終“令尹許諾,乃命彭徒爲洛卜尹”。

全文以彭徒請求爵命開篇🆔,以令尹任命彭徒爲洛卜尹結束🤘🏼,首尾呼應,文意暢通。整篇圍繞一個“命”字行文😢,這個“命”字前後意思一致💸,也是我們把開始的“致命”解釋為求官的原因之一。頗疑此篇實即簡文《命》篇🧑🏼🔧,此篇和《葉公子高之子》篇合抄為一卷,整理者因篇名書於11簡背而取以名彼🚵♂️。

以上意見都是在陳劍先生編聯的基礎上形成的,如這些意見能夠成立,或可證成陳先生編聯結論的正確🫶。由於至今未能見到原書,揣測之處頗多,歡迎大家拍磚。

2.

★陶金(2011年8月1日;第42樓):上博簡《命》有叶公子高之子与令尹子春的对话,则叶公已经去世。按叶公将令尹之位传于子国在楚惠王十一年⛹️♀️,楚惠王十二年封子国于析🔺。那么令尹子春则在之后👃🏼。

清华簡《楚居》有:“至獻惠王自美郢徙襲爲郢。白公起禍,焉徙襲和郢,改爲之,焉曰肥遺,以爲處於梄澫,梄澫徙居鄢郢,鄢郢徙居司吁。”

那么“梄澫”可能与“蘇澫”有关🏋🏽♂️,彭徒或许是提议迁都相关事项遭到观无畏的谗言。

★王寧(2011年8月1日🙍📥;第43樓):“梄”是“槱”之或體⌛️,槱古音餘母幽部👗,然多訓為齒頭音的積或聚👂🏽,如《詩·棫樸》☔️👤:“薪之槱之”👨🏻🚀,《傳》☂️:“槱,積也👨🏿🌾🧏🏿♀️。”《箋》🪟:“豫斫以爲薪,至祭皇天上帝及三辰🧜🏻♀️,則聚積以燎之🤵🏻♂️。”積精母錫部👩🚒;《文選·東京賦》注:“槱之言聚也,谓聚薪焚之🍦🧙🏼♀️,扬其光炎👭🏼,使上达于天也。”将槱声训为聚。積👩🏿🔧、聚🫎🪫、穌三字均齒頭音😷,旁紐雙聲🤽🏽♀️;其中聚、稣从心旁纽双声、侯鱼旁转叠韵,讀音比較接近,那么梄澫就有可能读为稣澫🪶。

《楚居》里說楚惠王居梄澫🏃,而後又徙居鄢郢🏋️♂️🤟🏽;《王居》里說“王居穌澫之室”的“王”可能就是楚惠王★🌂。

勘誤

1.

鄔可晶(2011年7月18日🧚🏼♀️;第14樓):

最後我們把《王居》、《志書乃言》二篇基本可以確定連讀的簡號抄在下面(《王居》簡稱“居”、《志書乃言》簡稱“乃言”)🚑🏋🏽♂️:

居1+乃言1+乃言3//乃言4+乃言6+乃言7+居5+居6+居7

剩餘的居2、居3、居4、乃言2這四支簡𓀕,以及《命》4、5兩支簡應該如何編排,此篇另外是否存在缺簡☄️,有待於大家進一步研究。

當更正為:

最後我們把《王居》🐏、《志書乃言》二篇基本可以確定連讀的簡號抄在下面(《王居》簡稱“居”🥁、《志書乃言》簡稱“乃言”):

居1+乃言1+乃言2+乃言3//乃言4+乃言6+乃言7+居5+居6+居7

剩餘的居2🩴、居3、居4🪕、乃言5這四支簡,以及《命》4、5兩支簡應該如何編排🤶,此篇另外是否存在缺簡,有待於大家進一步研究。

柒🧙🧛、讀書會:上博八《李頌》校讀

本節爲讀書會:上博八《李頌》校讀(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站🤱🏼,2011年7月17日🧏🏽♂️,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1596)的文後評論🦃。

1.

鄔可晶(2011年7月17日;第4-6樓):代表復吉讀書會發表一點補充意見:

“𡩻(浸)![]() (毀)︱(彰?·陽部)可(兮)”,“丨”與其看作陽部字,還不如認爲即《說文·一上·丨部》“引而上行讀若囟”的“丨”,“讀若囟”則屬真部🦹🏽,與其上句“剛其不貳”的脂部字“貳”正可押韻(脂😛、真陰陽對轉)♻。

(毀)︱(彰?·陽部)可(兮)”,“丨”與其看作陽部字,還不如認爲即《說文·一上·丨部》“引而上行讀若囟”的“丨”,“讀若囟”則屬真部🦹🏽,與其上句“剛其不貳”的脂部字“貳”正可押韻(脂😛、真陰陽對轉)♻。

簡2、3的“是故聖人束此……”,“束”仍當釋讀爲“兼”。

簡1“𠄨(極)植(直)束(速)成”之“束”亦當釋讀爲“兼”🧙🏿♀️。

簡1

1.

蘇建洲(2011年7月17日🧑🏻🦲;第1樓)🦯:

簡1:![]() (晉)

(晉)![]() (冬)之旨(祁)寒

(冬)之旨(祁)寒

![]() 應該隸定為【榦-木】📂。

應該隸定為【榦-木】📂。

今本禮記緇衣作“資冬祁寒”🆚,“資”通“至”。《禮記‧緇衣》💁🏽:“夏日暑雨,小民惟曰怨;資冬祁寒🏊🏽♂️,小民亦惟曰怨👰🏽♀️。”鄭玄注:“資當為至,齊魯之語,聲之誤也🚵🏼♀️。”則“榦-木”(見元)🧙🏽♂️、“乾”(匣元)應讀為“爰”(匣元)👋🏻,”“爰”有及,到的意思。《史記‧司馬相如列傳》:“后稷創業於唐,公劉發跡於戎🥒,文王改制爰周郅隆。”司馬貞索隱:“爰,於,及也……以言文王改制👅,及周而大盛也。”

網友匿名發言(金滕;2011年7月18日;第8樓)🧚🏿:

注5🧑🏿🦱:可將“![]() ”依《緇衣》諸本讀爲“晉”𓀝🦙。

”依《緇衣》諸本讀爲“晉”𓀝🦙。

倝讀為“晉”🙆🏿♀️,韻部自然沒問題,但是聲紐見系與精紐遠一些。又清華一《楚居》簡12“秦溪之上”不能讀為“乾溪之上”,李守奎先生在6月底清華國際會議論文已經指出了🏃。復旦網王偉也有文章論述。

何有祖(鄭公渡;2011年7月18日;第9樓)🤹🏼♀️:個人一點小意見,請批評

簡1:![]()

![]() (冬)之旨(祁)寒

(冬)之旨(祁)寒

“![]() ”似可讀為“寒”,二者古音很近🧘🏽,《古字通假會典》171頁有“韓”🥵、“寒”通假之例。

”似可讀為“寒”,二者古音很近🧘🏽,《古字通假會典》171頁有“韓”🥵、“寒”通假之例。

“旨(祁)寒”之“寒”🧍,從字形上看,似是從倉𓀓👨👦,疑讀作凔👩🏼🦲,寒冷🐉;涼。《荀子·正名》:“疾養凔熱,滑鈹輕重⚛️,以形體異。”楊倞注🍄:“凔👨🏻🍼,寒也。”《漢書·枚乘傳》😞:“欲湯之凔,一人炊之,百人揚之,無益也👩🏿✈️,不如絶薪止火而已💙。

寒冬之祁凔🕵🏼,也通。

蘇建洲(2011年7月18日;第10樓):陳劍《上博竹書〈昭王與龔之脽〉和〈柬大王泊旱〉讀後記》(簡帛研究網站論文,2005年2月15日)指出上博四《柬大王泊旱》簡1的“滄”字通“汗”👍🏿,這是因為“滄”有“寒”音✫,所以才可以讀為“汗”。◎亦見《用曰》06“用曰:唇亡齒倉(寒)。”

馮勝君、大西克也🪲、陳斯鵬等先生認為寒滄的關係為同義換讀🧙🏻♂️🏊🏻♂️。周波先生則以為是形借👆🏿。

2.

蘇建洲(2011年7月18日;第13樓)👩🦼:

![]() (爰)

(爰)![]() (冬)之旨(祁)倉(寒),喿(巢)亓(其)方茖(落)可(兮)🐑,

(冬)之旨(祁)倉(寒),喿(巢)亓(其)方茖(落)可(兮)🐑,![]() (鳳)鳥之所

(鳳)鳥之所![]() (集),䇃(竢)時而(作)可(兮)。

(集),䇃(竢)時而(作)可(兮)。

“喿”字疑讀為“巢”,二者常相通,如《望山》1-89“王孫巢”👨🏻🦯➡️🤜🏼,又作“王孫喿”(1-119)🐄;《上博(一)·性情論》簡35“凡甬(用)心之(躁)者,思爲甚”🥞;《上博(二)·容成氏》簡40“(桀)乃逃,之南(巢)是(氏)”🧝🏽,又見《古字通假會典》816頁👳🏻。簡文意思是說冬天凜寒㊗️,鳳鳥所生活集居的巢窩掉落了,只能等待時機重新建造。

何有祖(鄭公渡;2011年7月18日𓀗;第14樓)🧑🏻🚀:釋“喿(巢)”可從,由於“巢”直接作為“鳥集”的賓語,句中的“落”似不能說成“掉落”🤷🏼♂️🥴,方落,似指巢剛營建完。

蘇建洲(2011年7月18日;第15樓)💴:鄭公渡先生說甚好!我原本亦有考慮落成的意思,但考慮到其後有“䇃(竢)時而(作)可(兮)”所以才會理解為掉落👩🏻🦰。不過掉落說實在不好,落有“敗”義。陳劍先生《上博(五)零劄兩則》🤹🏽:“露有敗義,落亦有敗義🤸♀️。《方言》三:“露,敗也。”《荀子》《富國篇》:“其田疇穢,都邑露🪭。”《莊子》《漁父》篇:“田荒室露🚵🏼♂️。”《戰國策》《齊策》五:“百姓罷而城郭露。”《莊子》《天地》篇🙋🏽♂️:“夫子闔行邪,無落我事🍷。”成疏:“落,廢也👲。”廢即敗也🤸♀️。露🩴、落一聲之轉,同有敗義……古書此義用“路”字的如,《管子·四時》:“不知五穀之故,國家乃路。”《管子·戒》“路家五十室”,《孟子·滕文公上》“是率天下而路也”🧑🏽🍳,等等👩👧👧。”則簡文“喿(巢)亓(其)方茖(落)可(兮)”是說鳥巢敗壞了👰🏿,所以要竢時而作。

何有祖(鄭公渡🧖🏽▶️;2011年7月18日;第17樓)👶🏽:“䇃(竢)時而![]() (作)”接著鳳鳥之後,也有可能是就鳳鳥而言👪,即鳳鳥待時而動。

(作)”接著鳳鳥之後,也有可能是就鳳鳥而言👪,即鳳鳥待時而動。

蘇建洲(2011年7月18日🆓;第18樓):鄭公渡先生的說法可以成立🫥🖌,落確實應該解為落成。作不妨解為興起。

3.

單育辰(2011年7月18日;第7樓):“桐且怠(治)兮”🍐,“且”亦似可理解爲“將要”義。

高佑仁(2011年7月18日;第16樓):“怠”嚴式隸定最好將“口”省略。

4.

劉雲(2011年7月18日;第11樓):梧桐樹的特點是樹幹端直,而樹心中空🪇。如果按照yihai先生的說法💂🏿♂️,將“![]() ”讀為“摶”,訓為圓的話〖編輯按:指原文註4引yihai(陳劍先生網名)網上發言〗,似不能充分表現出桐樹“違於它木”的特點,因為一般的樹木樹幹都是圓的。我們認為“

”讀為“摶”,訓為圓的話〖編輯按:指原文註4引yihai(陳劍先生網名)網上發言〗,似不能充分表現出桐樹“違於它木”的特點,因為一般的樹木樹幹都是圓的。我們認為“![]() 外疏中”或可讀為“端外疏中”。“叀”聲字與“耑”聲字古書中多有相通之例(參《漢字通用聲素研究》678-679頁),讀“

外疏中”或可讀為“端外疏中”。“叀”聲字與“耑”聲字古書中多有相通之例(參《漢字通用聲素研究》678-679頁),讀“![]() ”為“端”是沒有問題的。“端”有端直的意思,正符合梧桐樹樹幹端直的特點。而且“端外疏中”也更能體現出作者借梧桐樹所暗喻的君子風範❗️。

”為“端”是沒有問題的。“端”有端直的意思,正符合梧桐樹樹幹端直的特點。而且“端外疏中”也更能體現出作者借梧桐樹所暗喻的君子風範❗️。

5.

陳志向(2011年7月18日✂️🧉;第12樓)🚴🏽♂️:簡1“木斯![]() (獨)生”,“

(獨)生”,“![]() (獨)”字作

(獨)”字作![]() ,顯係一般的“蜀”字🏇🏿,隸作

,顯係一般的“蜀”字🏇🏿,隸作![]() 並不準確。

並不準確。

6.

李銳(2011年7月23日👨🏿🤵🏿♀️;第21樓):簡1正面和背面的斷口處的圖像好像不是一樣的🧑🏻🌾,奇怪♤。

7.

蘇建洲(2011年7月25日;第22樓):注釋9提到馮勝君先生分析![]() 字右從“丩”💂🏽♀️,應屬可信📜。則此字應該就是“厚”,見於《郭店老子甲》36號簡

字右從“丩”💂🏽♀️,應屬可信📜。則此字應該就是“厚”,見於《郭店老子甲》36號簡![]() (

(![]() )🚣🏻。簡文“𠄨(極)植(直)束(速?兼👆🏽?)成,厚亓(其)不還”🤸♂️,可能是指桐樹長的又直又厚(厚乃固),不會再倒退縮回去了🧑🌾。

)🚣🏻。簡文“𠄨(極)植(直)束(速?兼👆🏽?)成,厚亓(其)不還”🤸♂️,可能是指桐樹長的又直又厚(厚乃固),不會再倒退縮回去了🧑🌾。

簡1背

1.

孟蓬生(2011年7月27日;第23樓)👩🏿🦲:“胃(謂)群眾鳥🐷,敬而勿![]() (集·緝部)可(兮)。索府宮李,木異類(·物部)可(兮)🛏。”這個“集”字大概讀如“卒”或“萃”一類音。

(集·緝部)可(兮)。索府宮李,木異類(·物部)可(兮)🛏。”這個“集”字大概讀如“卒”或“萃”一類音。

包山簡有“盡集歲”或“盡卒歲”

(1)…自![]()

![]() 之月以就

之月以就![]()

![]() 之月…盡卒岁…(197🚵♀️、199、201)

之月…盡卒岁…(197🚵♀️、199、201)

(2)…自夏![]() 之月以就集岁之夏

之月以就集岁之夏![]() 之月,盡集岁…”(209👆🏽、212—213、216—217)

之月,盡集岁…”(209👆🏽、212—213、216—217)

“卒”字古有“終盡”義🤶🏼,但此字前有“盡”字👱🏿,則“卒”字當取“集(匝)”義,不得取“終盡”義🚣🏿♀️。換句話說,“卒”字其實就是“集(匝)”的借字👩👧👧🧝🏼♂️。宋華強先生說:“包山简中‘尽卒岁’和‘尽集岁’表示的时间范围显然是相同的🥌,都是指从今年某月到来年相同的月份,即平年首尾共历十三个月。”無疑是正確的👩。

古人稱“鳥集於树”為“萃”🏬,常見於楚方言中:

《詩·陳風·墓門》:“墓門有棘👨🏿🎨,有鳥萃止。”毛傳🥥:“萃,集也。”《楚辭·天問》🏎:“何繁鳥萃棘,負子肆情。”又:“蒼鳥群飛,孰使萃之🧏🏼?”王逸注🧻:“萃,集也。”

在集聚、栖止的意义上,“萃”和“集”音义相通🙎🏼。

簡2

1.

高佑仁(20011年8月19日;第24樓):![]()

![]()

原考釋者釋作“氏(是)故”,嚴格來說應作“氐(是)故”。字又見《容成氏》之篇題“![]() ”。《容成氏》簡1-53凡是本字是“氏”者🧙🏼,簡文皆寫作“是”,惟獨簡53背的“氏”却寫作“氐”。(蘇建洲先生《《上海博物館藏戰國楚竹書(二)》校釋》頁16)

”。《容成氏》簡1-53凡是本字是“氏”者🧙🏼,簡文皆寫作“是”,惟獨簡53背的“氏”却寫作“氐”。(蘇建洲先生《《上海博物館藏戰國楚竹書(二)》校釋》頁16)

林義光《文源》:“氏當與‘氐’同字。氏🙇🏿♀️、氐音稍變🥝,故加‘一’以別之⬅️。”何琳儀先生認為“氏”🦜、“氐”一字分化。(何琳儀:《戰國古文字典――戰國文字聲系》,頁1210)季旭昇師認為氏、氐為同源字☛。(季旭昇師:《說文新證下冊》🧘🏻,臺北:藝文印書館👈🏿,2004.11,頁194-195。)氏👩🦽,禪紐支部;氐,端紐脂部,聲紐相近🕙,支、脂二部在典籍中也經常相通,可證從“氏”與“祗”可通🧑🏼🚒。(曲冰✨:《上海博物館藏戰國楚竹書(1-5)佚書詞語研究》,吉林大學博士論文,2010年𓀅,頁41)

捌𓀓🧔🏽♀️、讀書會:上博八《蘭賦》校讀

本節爲讀書會🕵🏼:上博八《蘭賦》校讀(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2011年7月17日http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1597的文後評論🛠。

簡1

1.

劉洪濤(2011年7月19日;第21樓):《說文》:“選🧜🏻,遣也。”

蘇建洲(2011年7月19日;第25樓):

簡1:“夬(決)迲(去)選勿(物)🏊🏼♂️,![]() (宅)才(在)

(宅)才(在)![]() (幽)

(幽)![]() (中·冬部)🫸。

(中·冬部)🫸。

“選”依原字解似更好🧛🏿♂️,古書的相宅、卜宅🚚,相、卜都是選擇的意思。

黃傑(2011年7月30日;第39樓)🩹:

簡1:決去選物,宅在幽中。

整理者原注:決,分辨、確定;去,除去;選🧑💻,選擇👂;物,物種👩🏻🦯➡️、物類。

今按:“決去選物,宅在幽中”似乎是說蘭的某種行為的,後文謂蘭“凥宅幽麓”,可資參證🤖。由此看來整理者對“決去選物”的解釋似乎未當。

“選”疑讀為“群”。選,古音在心紐👩🏿、元部;群,古音群紐、文部🫵🏼😌。文🫳、元相近,可以旁轉🟨。典籍中亦多有“巽”聲(元部)字與文部字相通的例證,如🎱:“巽”與“遜”;僎與遵,選與遵🙆🏻♀️;僎與馴🗼;選與毨📬;饌與餕(參看《古字通假會典》215頁)。只是二字聲紐一屬齒頭音(心紐),一屬喉音(群紐),相隔較遠📌。但齒頭音聲紐字與喉音聲紐字相通的例子也並非沒有。如心紐與疑紐——馬王堆帛書《五十二病方》用“薛”(心)為“蘖”(疑)。心紐與見紐——《書·立政》:“以覲文王之耿光👩🏿🚀。”《漢石經》耿作鮮。《尚書大傳》引同。鮮,心紐、元部。耿🤵🏽♀️,見紐、耕部。心紐與溪紐——《荀子·勸學》👩👧:“鍥而舍之,朽木不折⏭。”《大戴禮記·勸學》鍥作楔。楔,心紐🧔🏿。鍥🤵🏿♀️,溪紐。群紐與見🕵️、溪🫅、疑諸紐是很接近的,心紐既可與見👨🦼➡️🐦🔥、溪🧕🏻、疑諸紐字通用🙎🏼,則亦當可與群紐字通用。另外,心紐字與群紐字相通的例證還可參見黃焯先生《古今聲類通轉表》131、146頁。(這類例證應當還有不少,但筆者一時閉塞👱🏼♂️,只找到這一點。望大家不吝賜教!)

如果上說不誤,則此句可以讀為“決去群物,宅在幽中”🧨。我們認為🧛🏻♀️,“決🛞、去”均為與……分開🚔、離開之意🛌🏿👨🏽。《史記·外戚世家》:“姊去我西時,與我決於傳舍中。”司馬貞《索隱》:“決者,別也。”“去”表離開之意常見👴🏿,無煩舉例。此句意為蘭離開群物,居於幽隱之地🍎。

萧旭(2011年8月8日;第43樓):

決去選物,宅在幽中。

決,果決,果斷🛂。去🔃,離開,遠離👰。選,讀為賤。《書·堯典》👨🦼:“汝能庸命巽朕位。”《史記·五帝本紀》“巽”作“踐”👈。是其相通之證🚣。引《史記·外戚世家》:“姊去我西時,與我決於傳舍中🤳🏼。”《索隱》:“決者,別也。”這個“決”通“訣”,辭別,告別🚴🏿♀️。非其誼也。幽中,指幽宫,或幽谷⛏🌧。《淮南子·說山篇》😻:“蘭生幽宫,不為莫服而不芳。”宫👨🏽🍳🩱,《御覽》卷983引同;一本作“谷”⛹🏿,《意林》卷2引作“谷”;《記纂淵海》卷60引作“室”👩🏻⚕️🔓。《金樓子·立言下》🥏:“蘭生空谷🌱,不為莫用而不芳。”即本《淮南》,是蕭氏所見本亦作“谷”。《荀子·宥坐》🦬、《家語·在厄》作“深林”,《韓詩外傳》卷7作“茂林”,與此簡及《淮南》不同🌭。

2.

孟蓬生(2011年7月19日🍮;第19樓)🏬:“![]() 薜茅(茂)豐”和“

薜茅(茂)豐”和“![]() 薜方起”之“

薜方起”之“![]() 薜”疑讀為“稊稗”🫀,與蘭相對,指惡艸。

薜”疑讀為“稊稗”🫀,與蘭相對,指惡艸。

簡2

1.

蘇建洲(2011年7月17日🤞🏿;第1樓):

……汗(旱)其不雨🐱,可(何)淵[1]而不沽(涸·鐸部)?

注1🧡:“尚不能確定是否確是淵字🧑🏽💻。”

此字是否讀為“湫”?〖編輯按💆🏻♂️:討論字形作 。〗

。〗

劉雲(2011年7月18日;第10樓):傳抄古文中的“淵”字或作![]() 、

、![]() (參《傳抄古文字編》1102頁),或與簡2中的“淵”字是近親。

(參《傳抄古文字編》1102頁),或與簡2中的“淵”字是近親。

蘇建洲(2011年7月18日;第11樓):【蘭賦02】的字形即“<, IMG border=0 width=18 height=21 src="https://m.dianshengxin.com/ewebeditor/uploadfile/articles/2011/10/01/20111001164912285.jpg">”,整理者釋“淵”不確。“![]() ”字在清華簡中凡五見,見於簡8“

”字在清華簡中凡五見,見於簡8“![]() ”🐅🫴🏿、簡9“

”🐅🫴🏿、簡9“![]() ”、簡13“

”、簡13“![]() ”、簡14“

”、簡14“![]() ”👨🏿🔧、“

”👨🏿🔧、“![]() ”。也見於新蔡零415的“黍”字作“

”。也見於新蔡零415的“黍”字作“![]() ”,新蔡甲3.414+412亦有“

”,新蔡甲3.414+412亦有“![]() ”🏓🍻,宋華強先生已疑其爲“黍”。至於《清華》的地名📛,李學勤先生在《楚王徙居

”🏓🍻,宋華強先生已疑其爲“黍”。至於《清華》的地名📛,李學勤先生在《楚王徙居![]() 郢的年代》一文中隸作湫,并加注說:

郢的年代》一文中隸作湫,并加注說:

“湫”字待考👛。按《左傳》莊公十九年記楚文王御巴而敗🧑🏽🎓,遂伐黃,“還⛑,及湫”♞,楊伯峻《春秋左傳注》云🔺:“湫音剿📀。《清統一志》謂湫在湖北省鍾祥縣北,《春秋大事表》謂在湖北省宜城縣東南☣️,其實一也✩。”不知是否與“湫”有關。

趙平安《試釋〈楚居〉中的一組地名》🪪,《中國史研究》2011年1期77-78頁也釋為“湫”。則本簡也可釋為“湫”👋🏼⏏️,是潭水的意思。簡文讀為“汗(旱)其不雨👨🏿,可(何)湫而不涸?”。

楊安(2011年7月19日;第15樓):個人認為“何黍不枯”較“何湫不涸”更好些👨🏽🎨,“湫”在字形上不好說通,清華簡這個字單老師所謂“湫郢”即“戚郢”我想還是有一定道理的𓀕:楚簡中常見“戚郢”🌥,而若依清華簡《楚居》整理者的釋文✉️,“戚郢”在其中未嘗一見,似乎可疑。其實,《楚居》中是有“戚郢”的,但被整理者釋爲從水從禾從水的“![]() ”,“

”,“![]() ”字在清華簡中凡五見,見於簡8“

”字在清華簡中凡五見,見於簡8“![]() ”、簡9“

”、簡9“![]() ”💗、簡13“

”💗、簡13“![]() ”、簡14“

”、簡14“![]() ”、“

”、“![]() ”,從簡13和簡14第一字看,此字兩水所夾之字爲一上下構形的字🏊🏼,和禾通常的寫法有一些區別🕺🏻。整理者所釋的“

”,從簡13和簡14第一字看,此字兩水所夾之字爲一上下構形的字🏊🏼,和禾通常的寫法有一些區別🕺🏻。整理者所釋的“![]() ”其實就是“黍”↗️,新蔡零415的“黍”字作“

”其實就是“黍”↗️,新蔡零415的“黍”字作“![]() ”🔵,與之類似🧪,但改爲水點居於上下而已。新蔡甲3.414+412亦有此字,作“

”🔵,與之類似🧪,但改爲水點居於上下而已。新蔡甲3.414+412亦有此字,作“![]() ”,宋華強先生已疑其爲“黍”。“黍”與“戚”古音可通🥀,如“戚”與“叔”都從“尗”得聲⛅️,“戚”,清紐覺部,“叔”書紐覺部;而“黍”,書紐魚部🐰,魚、覺二部是有通假條件的,比如《詩·邶風·雄雉》“自詒伊阻”🧏,“阻”,《左傳·宣公二年》引作“慼”🧑🏻🏫,“阻”🧹,莊紐魚部(所從之“且”🐪,清紐魚部)🚣🏽♂️,通清紐覺部的“慼”👳♂️。故書紐魚部的“黍”與“戚”也可相通。《佔畢隨錄之十三》還有就是“湫”《說文》訓“隘”顯然不是此處用意,那么就是“南有龙兮在山湫”之“湫”訓“水潭”意🧚🏼♀️,訓“潭”看起来很合適,但這有兩個問題:第一🐔,這種訓釋出於唐代,時代過晚(當然鄙人才疏學淺不知道是否在更早就有類似的訓法)第二,我個人感覺說“潭”因大旱干涸總覺難安🚾,“潭”《广雅》训“渊”,“潭”“淵”多為深山中的蓄水池🕯,會因大旱而乾涸(不過要說是一種夸張的修辭倒還可以說通)👱🏻,總上,我同意“何黍不枯”的讀法。請師友指正。

”,宋華強先生已疑其爲“黍”。“黍”與“戚”古音可通🥀,如“戚”與“叔”都從“尗”得聲⛅️,“戚”,清紐覺部,“叔”書紐覺部;而“黍”,書紐魚部🐰,魚、覺二部是有通假條件的,比如《詩·邶風·雄雉》“自詒伊阻”🧏,“阻”,《左傳·宣公二年》引作“慼”🧑🏻🏫,“阻”🧹,莊紐魚部(所從之“且”🐪,清紐魚部)🚣🏽♂️,通清紐覺部的“慼”👳♂️。故書紐魚部的“黍”與“戚”也可相通。《佔畢隨錄之十三》還有就是“湫”《說文》訓“隘”顯然不是此處用意,那么就是“南有龙兮在山湫”之“湫”訓“水潭”意🧚🏼♀️,訓“潭”看起来很合適,但這有兩個問題:第一🐔,這種訓釋出於唐代,時代過晚(當然鄙人才疏學淺不知道是否在更早就有類似的訓法)第二,我個人感覺說“潭”因大旱干涸總覺難安🚾,“潭”《广雅》训“渊”,“潭”“淵”多為深山中的蓄水池🕯,會因大旱而乾涸(不過要說是一種夸張的修辭倒還可以說通)👱🏻,總上,我同意“何黍不枯”的讀法。請師友指正。

2.

侯乃峰(小狐🎈;2011年7月17日;第2樓)🏡:

浧(馨)![]() (謐)迡而達

(謐)迡而達![]() (聞)于四方

(聞)于四方

簡文意為其香雖靜謐然而卻能聞達于四方。

按:右部還可以讀爲“匹”,懷疑此句當讀爲:“盈匹迡而達聞于四方🕵🏽♀️。”

上句簡文說及其“氒(厥)芳【=香氣】”,下句接著說:“其香氣充盈於近處(匹😹、迡皆指其近處)而又飄散到四方”。

孟蓬生(2011年7月19日🧕🏿;第19樓):“浧(馨)![]() (謐)迡而達

(謐)迡而達![]() (聞)于四方”疑讀為“莖

(聞)于四方”疑讀為“莖![]() 迡(睥睨、俾倪)而達聞于四方”。“莖”與上句“華”相對🧕🏼👩✈️,

迡(睥睨、俾倪)而達聞于四方”。“莖”與上句“華”相對🧕🏼👩✈️,![]() 迡(睥睨、俾倪)為聯綿詞🕺🏼,與上句之“搖落”相對,指莖葉傾側披靡之狀(“搖落”、“俾倪”或為風雨等摧殘之後果)。上句后半段言其芳香之猶存🩰,此句后半段言聲聞之遠播🏄🏿♂️。