古籍著錄的兩件商彝銘文校釋

(首發)

王寧

棗莊廣播電視臺

宋·薛尚功《歷代鐘鼎彝器款識》[1]卷二中收有兩個古器物銘文🧝🏻♂️,一個是“乙酉父丁彝”🚚,一個是“己酉戍命彝”🏇🏿,這兩個銘文很讓人費解👴,因為它們的文字次序是訛亂的,所以銘文不能通讀。爲什麽會這樣🧔🏽♀️,實在無法解釋💤。而由於銘文無法正確釋讀,所以其內容一直不能盡知,對它們的命名也不能統一。其實根據目前發現的一些商代彝器銘文和殷墟卜辭,它們的文字次序還是可以恢復的,只是要費點功夫玩一下“拼字遊戲”而已。這裡不揣谫陋🧦,試將其銘文重新調整,儘量恢復其原狀😄💇🏿♀️,并略作簡釋。此為個人看法🈷️,非為定論,不當之處請方家指正。

一、乙酉父丁彝

該銘文今見於《歷代鐘鼎彝器款識法帖》及宋·呂大臨《考古圖》,[2]《宣和博古圖》[3]及《殷周金文集成》[4]均未收錄,可能是因為銘文訛亂無法通讀的緣故👳🏻♀️;劉昭瑞先生《宋代著錄商周青銅器銘文箋證》中稱“父丁簋”。[5]器物已佚失⚉,唯有銘文摹本流傳,均訛亂不能卒讀💅🏻。

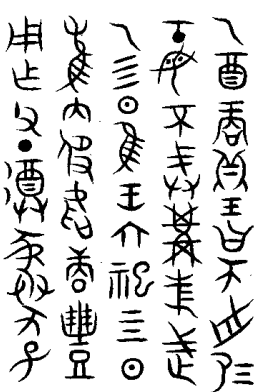

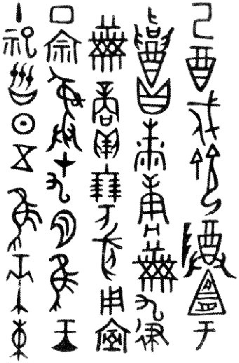

陸本銘文摹本如下(43頁)😧:

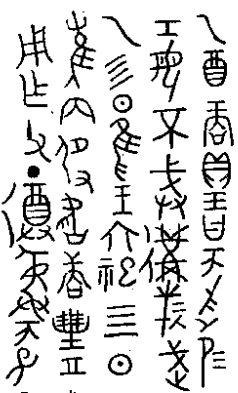

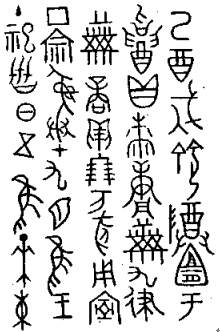

朱本銘文摹本如下(11頁):

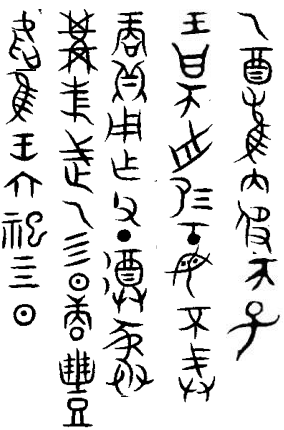

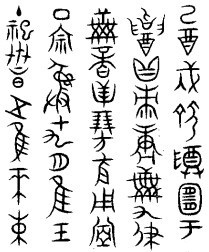

《考古圖》卷四收錄該銘文稱“父丁彝”🐃,云:“父丁彝,形制未傳。右得於洛郊,銘四十字。”(172頁)是該器物出土于河南洛陽。所收銘文摹本如下(原圖為黑底白字,似拓片,實亦摹本👮🏽♂️,今處理為白底黑字)🥚:

該銘文中有兩個“彡(肜)日”,商帝乙時器小臣俞尊上亦有之,故參考其銘文格式💵,以陸本摹本為底本恢復其銘文次序如下🤛:

銘文釋文:

乙酉🧥,雟侑(右)帀子,王曰:“帀舟,易(賜)工(功),母(毋)不戒。”商(賞)貝,用乍(作)父丁尊彝♖。冓(遘)旂(祈)武乙彡(肜)日👩🏼🎤,庸、豐,吹。隹(惟)王六祀,彡(肜)日。

銘文簡釋:

乙酉,雟侑(右)帀子:“雟”字原銘文諸摹本均誤拆為“崔”、“內”二字,非是。“雟”為人名,乃商王大臣🫀,亦見於其它商代彝器銘文💨。《歷代鐘鼎彝器款識法帖》卷三著錄有兩件商末器物“兄癸卣”的摹本(文辭相同),《集成》亦收錄(10.5397),稱“雟![]() 作兄癸卣”,“雟”字作“

作兄癸卣”,“雟”字作“![]() ”、“

”、“![]() ”🏥𓀗,本銘中“崔”、“內”二字實此字之誤分。名稱第二字亦見於甲骨文✯,郭沫若先生認為是“撞”之初文👸🤸♂️,[6]是也(下以“撞”代)。此卣銘文中言“王易(賜)雟撞貝”,乃商王賞賜雟之事。《集成》定其器名為“雟撞作兄癸卣”🌰,殆是以“雟撞”為人名,這有兩種可能👩🦼,一是“雟”乃封地名,“撞”是其私名🧛🏽♀️,殷代地名和人名每共用不別💂🏼♂️,地名(方國城邑等)某🔴,該地的侯伯、長官也可以名之🫸🏻🧑🏿🎨,此卜辭通例。故雟地的封人可單稱“雟”👍,也可與其私名連稱為“雟撞”⛺️👨✈️。二是“撞”字在此為地名🚴🏻♀️,卜辭習見,乃人名,亦地名,亦或用為征伐字的“衝”🎯。西周早期器物中有“撞作父己卣”(《集成》5164),乃人名🤟🏼;兄癸卣銘中也可理解為地名👛,是說商王賞賜給雟撞地的貝(當是撞地的貢物),如帝乙時器小臣俞尊銘云“王易(賜)小臣俞夔貝”🧜🏻,《商周青銅器明文選》注云“王賞賜小臣俞夔地之貝”,[7]“夔”亦地名,與此同類💂🏽♀️。但是卜辭中將地名與私名連稱的例子甚少,故筆者比較傾向第二種情況,所以其器物的名稱當為“雟作兄癸卣”。此卣銘中的“雟”與乙酉父丁彝中的“雟”當是一人🧗♀️。另外,《集成》著錄一件商代“亞

”🏥𓀗,本銘中“崔”、“內”二字實此字之誤分。名稱第二字亦見於甲骨文✯,郭沫若先生認為是“撞”之初文👸🤸♂️,[6]是也(下以“撞”代)。此卣銘文中言“王易(賜)雟撞貝”,乃商王賞賜雟之事。《集成》定其器名為“雟撞作兄癸卣”🌰,殆是以“雟撞”為人名,這有兩種可能👩🦼,一是“雟”乃封地名,“撞”是其私名🧛🏽♀️,殷代地名和人名每共用不別💂🏼♂️,地名(方國城邑等)某🔴,該地的侯伯、長官也可以名之🫸🏻🧑🏿🎨,此卜辭通例。故雟地的封人可單稱“雟”👍,也可與其私名連稱為“雟撞”⛺️👨✈️。二是“撞”字在此為地名🚴🏻♀️,卜辭習見,乃人名,亦地名,亦或用為征伐字的“衝”🎯。西周早期器物中有“撞作父己卣”(《集成》5164),乃人名🤟🏼;兄癸卣銘中也可理解為地名👛,是說商王賞賜給雟撞地的貝(當是撞地的貢物),如帝乙時器小臣俞尊銘云“王易(賜)小臣俞夔貝”🧜🏻,《商周青銅器明文選》注云“王賞賜小臣俞夔地之貝”,[7]“夔”亦地名,與此同類💂🏽♀️。但是卜辭中將地名與私名連稱的例子甚少,故筆者比較傾向第二種情況,所以其器物的名稱當為“雟作兄癸卣”。此卣銘中的“雟”與乙酉父丁彝中的“雟”當是一人🧗♀️。另外,《集成》著錄一件商代“亞![]() 作且丁簋”(7.3940),《集成釋文》釋其銘文為“亞乙亥王易雀舟

作且丁簋”(7.3940),《集成釋文》釋其銘文為“亞乙亥王易雀舟![]() 玉十丰璋,用乍(作)且(祖)丁尊彝”( 3.405頁),其中的“雀”作“

玉十丰璋,用乍(作)且(祖)丁尊彝”( 3.405頁),其中的“雀”作“![]() ”💆🏼♂️,字迹有些殘泐模糊🚶♂️➡️,但是該字“隹”形的上部是從“屮”而非是“小”,其尾部明顯還殘存著一橫畫,應當是“內”字上面的橫筆,所以這個字釋 “雀”恐不正確🦓,應當也是“雟”字🛌🏻,很可能與上面所說的雟也是同一人🚶♀️。

”💆🏼♂️,字迹有些殘泐模糊🚶♂️➡️,但是該字“隹”形的上部是從“屮”而非是“小”,其尾部明顯還殘存著一橫畫,應當是“內”字上面的橫筆,所以這個字釋 “雀”恐不正確🦓,應當也是“雟”字🛌🏻,很可能與上面所說的雟也是同一人🚶♀️。

“帀子”亦人名,即下文的“帀舟”🏃♀️,“舟”是其私名。“帀”字亦見甲骨文(《英》337),然辭殘義不明☮️,金文中或用為“師”。在這裡當是地名🂠,“帀子”當是封在帀地的諸侯或大臣,這種“某子”的人名在卜辭中常見,如“束子”(《合集》335)、“唐子”(《合集》456)、“告子”(《合集》4735)、“牧子”(《合集》4849)等等🦕,“子”前均地名,“子”當是一種外服官職🕍,到了周代演化為五等爵位之一。

侑,原字形左從人,右邊寫法是上月(肉)下又,此當是侑勸之“侑”的本字,字形象持肉向人,會勸食之意🫅🏽,此當用為“右”🧙🏻♂️🌝。“雟侑(右)帀子”,古代各地諸侯朝見王受賜命往往要有一位大臣引領相陪,接受賜命時此人要立于受賜命者之右,故此行為稱為“內右”或“入右”,這種情況在周金文辭中習見🦁⚖️,如應侯見工鐘“榮伯內右膺(應)侯見工”(《集成》1.107)、康鼎“榮伯內右康”(《集成》5.2786)👨🏻⚖️、利鼎“井伯內右利”(《集成》5.2804)等等,一般多寫作“入右”,如即簋“定伯入右即”(《集成》8.4250)🙍♀️、廿七年衛簋“南伯入右裘衛”(《集成》8.4256)等等💁♀️;也單稱“右”,望簋:“宰倗父右望”(《集成》8.4272)、元年師兌簋:“同仲右師兌”(8.4274)等等,此言“雟侑帀子”😝,當是說雟陪同帀子入見商王。

王曰👩🏼🔬🧑🏫:“帀舟,易(賜)工(功)🧖♀️,母(毋)不戒”:帀舟,即帀子,名舟🥰,王稱之乃直呼其名。工,讀為功,“易(賜)工(功)”殆謂帀舟有功而賞賜之。“母”讀為“毋”。《說文》:“戒,警也”,《廣韻》:“戒📃🤢,慎也”,古“警”、“敬”同字♌️🎍,故“戒”當訓敬慎。此商王訓命帀舟說我賞賜你的功勞,你不要不敬慎👫。

商(賞)貝,用乍(作)父丁尊彝:“商”同“賞”🚵🏽,商周青銅銘文中多以“商”為“賞”,“商(賞)貝”或“商(賞)某人貝”之語銘文習見。此言賞賜給帀舟貝,帀舟因作父丁尊彝。商末器物作冊般甗云“王商(賞)作冊般貝💐⚽️,用乍(作)父己尊”(《集成》3.944)👅,與此文相類。

冓(遘)旂(祈)武乙肜日👮🏻♂️:“冓”,《考古圖》本從“人”作“傋”🫰🏼,朱本從“彳”,當即“遘”字。“冓”在卜辭中常見📴,字或作“遘”,乃祭祀方式,如“冓示癸,彡(肜)”(《合集》22743🌼、26486)👩🏿🦳、“其遘上甲史”(《合集》27052)、“癸亥卜🙆♀️,冓酒宜伐于大乙”(《合集》32216)等等🛠;“旂”字陸本摹寫失形嚴重𓀏🧃,不可據🦵🏻;《考古圖》本作“![]() ”🧑🏿🌾,朱本作“

”🧑🏿🌾,朱本作“![]() ”🙎🏻,此當是金文中的“旂”字,字形作“

”🙎🏻,此當是金文中的“旂”字,字形作“![]() ”(善夫山鼎)、“

”(善夫山鼎)、“![]() ”(旂作父戊鼎)等🪨,蓋在摹寫中略有訛變,讀為“祈”🌍,亦祭名,乃祈福之祭。

”(旂作父戊鼎)等🪨,蓋在摹寫中略有訛變,讀為“祈”🌍,亦祭名,乃祈福之祭。

武乙🦌,商先王,康丁之子,文丁之父,《竹書紀年》云其私名“瞿”👩🏻🦯。 商末帝乙時器物𢑩簋云♾:“遘于匕(妣)戊武乙爽”(《集成》8.4144),與本銘“遘祈武乙”相近📏。

彡(肜)日,祭名。“彡”字甲骨文中寫法不一,或作三斜劃(《合集》21191)、或作四斜劃(《合集》585)、或作五斜劃(《合集》22858)🏍🤷🏻♀️,該銘文中二“彡”字均作四劃🎬。“彡”本周祭之一,又有“肜夕”、“肜日”之說👨👨👦,楊樹達先生云:“殷人肜夕以王名先一日祭🩻🩶,而肜日以王名之日祭👱♀️,然則前人所謂祭之明日又祭者,第一祭字蓋指肜夕言之,明日又祭則指肜日言之也。以事理言之,先夕之祭蓋豫祭,而當日之祭則正祭也⛹🏿♀️。”[8]是也。該句銘文有以下卜辭辭例可資參證:

囗亥王……貞自今春至……翌人方不大出。王乩曰:“吉。”在二月,遘祖乙👩🏽⚖️,彡(肜),隹九祀。不嘉。在正月,遘小甲,彡(肜)夕。隹九祀🔻🤦🏼。(《合集》37852✦。五期)

乙未⚱️,自武乙肜日,衣必![]() 🦖,其即

🦖,其即![]() 五牢正👨🏼🚀。王受又又(有佑)。(《英》2518。五期)

五牢正👨🏼🚀。王受又又(有佑)。(《英》2518。五期)

“彡(肜)日”既是祭名♉️,也用來指代周祭時肜日這個時間段,本銘中有兩個“彡(肜)日”,第一個是祭名🫔👨🏽🏭,第二個則是指肜日之時👵🏿。

庸、豐,吹🗾🎚:“庸”陸本原字下為一圓形🙆🏼♂️,朱本🤦🏽♂️、《考古圖》本作“口”形,形似“商”,均是摹錄失形,甲骨文本作“![]() ”(《合集》27137),從庚同聲;或作“

”(《合集》27137),從庚同聲;或作“![]() ”(《合集》12839)🤼👥,從庚用聲,均“庸”字🧜♂️,亦祭名👨🏻🎓,卜辭習見,如卜辭言“……雨👧🏻🥈,庸,舞。”(《合集》12839)🙋🏽♂️,“叀祖丁庸🗡,奏”(《合集》27310),“叀父庚庸、用”(《屯》1055)等等🐒。“庸”、“豐”均用祭之法☔️,卜辭習見,而且常見二者同辭,如:

”(《合集》12839)🤼👥,從庚用聲,均“庸”字🧜♂️,亦祭名👨🏻🎓,卜辭習見,如卜辭言“……雨👧🏻🥈,庸,舞。”(《合集》12839)🙋🏽♂️,“叀祖丁庸🗡,奏”(《合集》27310),“叀父庚庸、用”(《屯》1055)等等🐒。“庸”、“豐”均用祭之法☔️,卜辭習見,而且常見二者同辭,如:

叀公作豐✊,庸于……有正👨🏽🔬,王受[佑]🧖🏽♂️。《合集》30961

弜庸,其豐……爵有正。《合集》31021

又豐,叀祖丁庸用。《屯》1255

“![]() ”字🧍🏻♂️,《考古圖》本作“

”字🧍🏻♂️,《考古圖》本作“![]() ”,這個字上面當是“欠”字的變體,就象金文中的“兄”字本作“

”,這個字上面當是“欠”字的變體,就象金文中的“兄”字本作“![]() ”,亦或作“

”,亦或作“![]() ”(保卣);下從“口”🗯🙆🏼♀️,可能是“吹”的異構,金文中作“

”(保卣);下從“口”🗯🙆🏼♀️,可能是“吹”的異構,金文中作“![]() ”(吹方鼎)📛、“

”(吹方鼎)📛、“![]() ”(弔

”(弔![]() 父卣)、“

父卣)、“![]() ”(虞司寇壺),根據陸本,此字“口”字可能是本在左下方的“爪”形下🏃♂️,其它諸本爲了構形好看而將其移到了“欠”字下。甲骨文中亦有“吹”字,為地名;金文中用為人名🤦🏻♀️。這裡可能是奏樂鼓吹的意思💆♂️,《禮·月令》:“命樂正入學習吹”;又👩🏻🍼:“季冬🧑🏻🌾,命樂師大合吹而罷”🧝🏼♂️📶,其後起專字作“䶴”💻,亦作“龡”。《說文》:“䶴,音律管壎之樂也🧔。”《合集》27310言“叀祖丁庸,奏”👩❤️💋👩,當是在庸祭時奏樂,該銘文則是說在庸、豐祭祀時吹奏音樂,二者實同。

”(虞司寇壺),根據陸本,此字“口”字可能是本在左下方的“爪”形下🏃♂️,其它諸本爲了構形好看而將其移到了“欠”字下。甲骨文中亦有“吹”字,為地名;金文中用為人名🤦🏻♀️。這裡可能是奏樂鼓吹的意思💆♂️,《禮·月令》:“命樂正入學習吹”;又👩🏻🍼:“季冬🧑🏻🌾,命樂師大合吹而罷”🧝🏼♂️📶,其後起專字作“䶴”💻,亦作“龡”。《說文》:“䶴,音律管壎之樂也🧔。”《合集》27310言“叀祖丁庸,奏”👩❤️💋👩,當是在庸祭時奏樂,該銘文則是說在庸、豐祭祀時吹奏音樂,二者實同。

隹(惟)王六祀🧚🏼♀️,彡(肜)日🏋🏼:指時商王六年肜日之時。這個“彡”諸家著錄的摹本多作平整的“亖”形,故或釋為“四日”🦧🙇🏿,非是,《考古圖》本仍作四斜劃🪛,是也。帝乙時物小臣俞尊銘言“隹王十祀又五,彡(肜)日”(《集成》11.5990),帝辛時器小臣邑斝銘言“隹王六祀,彡(肜日)🤌🏼,才(在)四月”(《集成》15.9249),均與本銘文相類。

薛尚功認為此器“銘文甚古,曰‘惟王六祀四日’、又曰‘作父丁尊彝’🙅🏽♂️,爲商器無疑也。”說甚是🦸🏼♀️🏊🏻♀️,此乃晚商時器。作器者乃帀子🤵♂️,名舟🧑🏼⚖️,故器物準確的名稱當爲“帀子(舟)乍父丁彝”。

二✊🏽、己酉戍命彝

《博古圖》卷八(533頁)、《嘯堂集古錄》[9]卷上之下收錄均稱“周乙酉方彝”,認為是周代器物。《歷代鐘鼎彝器款識法帖》云:“《博古》第為周器💗,然銘文全類商兄癸卣🦅,殆一時器也。”薛尚功的看法是對的👨🏼🍳。該銘文《殷周金文集成》亦著錄🛍️💤,使用的是《嘯堂集古錄》摹本,改名“戍鈴方彝”🔓🏄♂️,定為殷器,編號9894(16.9894)🦹♀️🔓。劉昭瑞先生《宋代著錄商周青銅器銘文箋證》著錄同《集成》(50頁);陳劍先生在《釋“琮”及相關諸字》一文中引作“万![]() 方彝”🏙。[10]

方彝”🏙。[10]

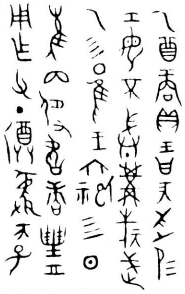

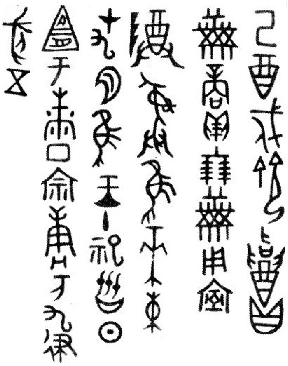

《嘯堂集古錄》本銘文摹本如下👐🏻:

朱本銘文摹本如下🙌🏽:

陸本銘文摹本如下:

以上諸銘文摹本亦均訛亂不能通讀。此銘文中有“![]() 日”一詞🧑🏿💻,商帝乙時器𢑩簋亦有之,茲參考𢑩簋銘文格式和《嘯堂集古錄》摹本恢復其原文次序如下👐:

日”一詞🧑🏿💻,商帝乙時器𢑩簋亦有之,茲參考𢑩簋銘文格式和《嘯堂集古錄》摹本恢復其原文次序如下👐:

釋文如下:

己酉🆚,戍鈴召黹,商(賞)貝十朋,黹用![]() (造)尊彝🕰。隹(惟)來束。才(在)九月✯。隹(惟)王十祀🐴,

(造)尊彝🕰。隹(惟)來束。才(在)九月✯。隹(惟)王十祀🐴,![]() 日。宜于康丁宗,庸👔,万(萬)九律、

日。宜于康丁宗,庸👔,万(萬)九律、![]() (

(![]() )五。

)五。

釋文簡釋:

己酉👞,戍鈴召黹,商(賞)貝十朋:“戍”本義為戍守,商代也用為官職名,即戍守某地的長官,戍守于某地,該長官就稱為“戍某”,此卜辭習見,如“戍延”(《合集》6)、“戍甲”(《合集》27995)👩🏻🦳、“戍及”(《合集》27995)、“戍永”(《屯》1008)等等😎,“戍”後之字均地名✌🏼🌠,同時也可用為該戍守地的長官名。故本銘中“鈴”是地名,字形與班簋中“令易(賜)鈴勒”(《集成》8.4341)之“鈴”作“![]() ”者略同。“戍鈴”則是戍守鈴地的長官,用作人名🩰。黹,人名,當是戍鈴的下屬。“黹”字亦見於卜辭,為地名和人名(《合集》28134、28315)。商👨🏻🎨,通賞。

”者略同。“戍鈴”則是戍守鈴地的長官,用作人名🩰。黹,人名,當是戍鈴的下屬。“黹”字亦見於卜辭,為地名和人名(《合集》28134、28315)。商👨🏻🎨,通賞。

黹用![]() (造)尊彝⇾:

(造)尊彝⇾:![]() 👨🏻✈️,字或作“

👨🏻✈️,字或作“![]() ”,陳劍先生認為當讀為“造”,[11]良是🥛。此言黹既受賞賜🧗🧑🦼➡️,因造此尊彝以志之。

”,陳劍先生認為當讀為“造”,[11]良是🥛。此言黹既受賞賜🧗🧑🦼➡️,因造此尊彝以志之。

隹(惟)來束:殷墟卜辭中王命作某事常在句前加“叀”或“隹”🍁,即“惟”。“束”在甲骨文中既是人名又是地名,這裡當是人名,殷墟卜辭中有人名“束子”(見上),是封在束地的大臣🌌。“惟來束”是商王命令束來的意思。此乃記黹受賞賜時同時發生的事情,在此時王正命束來商供事,故兼記之。

才(在)九月🦶🏻。隹(惟)王十祀,![]() 日:此記時間,乃在時商王十祀九月📓。

日:此記時間,乃在時商王十祀九月📓。![]() 日,祭名🦸🏿,為周祭之一,卜辭習見🧛♂️,亦見于𢑩簋、雟作兄癸卣。此既是祭名,也用來指周祭階段的這段時間👅,這裡既指該祭祀的時間段。雟作兄癸卣:“才(在)九月🙎🏼♀️。隹(惟)王九祀🌠,

日,祭名🦸🏿,為周祭之一,卜辭習見🧛♂️,亦見于𢑩簋、雟作兄癸卣。此既是祭名,也用來指周祭階段的這段時間👅,這裡既指該祭祀的時間段。雟作兄癸卣:“才(在)九月🙎🏼♀️。隹(惟)王九祀🌠,![]() 日”,與此句式全同。“才(在)某月”句🧗♂️,既可以在王年、肜日、

日”,與此句式全同。“才(在)某月”句🧗♂️,既可以在王年、肜日、![]() 日之前🤌🚶🏻♂️,亦可在其後,如𢑩簋銘云“才(在)十月一,隹王廿祀,

日之前🤌🚶🏻♂️,亦可在其後,如𢑩簋銘云“才(在)十月一,隹王廿祀,![]() 日”,是月份居前♥️;而小臣邑斝銘文云“隹王六祀🤚🏿,彡(肜)日,才(在)四月”🤵🏻♀️,是月份居後。茲據原銘文及𢑩簋,以月份居前。

日”,是月份居前♥️;而小臣邑斝銘文云“隹王六祀🤚🏿,彡(肜)日,才(在)四月”🤵🏻♀️,是月份居後。茲據原銘文及𢑩簋,以月份居前。

宜于康丁宗✍🏽:宜♎️,祭名🎣,卜辭習見。康丁,商先王✌🏿,祖甲之子⇨,廩辛之弟,武乙之父,《竹書紀年》載其私名“囂”⬆️,卜辭中稱之為“康祖丁”。“康丁宗”是祭祀康丁專門的宗廟🫷🏻,亦見卜辭,稱“康祖丁宗”(《合集》38229),此言于康丁宗舉行宜祭🧚🏽♀️。

庸,万九律✍🏻、![]() (

(![]() )五:“庸”💍5️⃣,摹本字形作“

)五:“庸”💍5️⃣,摹本字形作“![]() ”🏄🏽🙅🏼,姚孝遂先生云:“字當釋庸,用為祭名”♋️🙆🏽,[12]是也🤜🏿。原字當從庚

”🏄🏽🙅🏼,姚孝遂先生云:“字當釋庸,用為祭名”♋️🙆🏽,[12]是也🤜🏿。原字當從庚![]() (同)聲,該銘文可能是因為銹蝕殘缺了下面一橫筆。“庸”已見上乙酉父丁彝銘文💇🏼,此亦為祭名,言舉行宜祭之後又用庸祭💹。

(同)聲,該銘文可能是因為銹蝕殘缺了下面一橫筆。“庸”已見上乙酉父丁彝銘文💇🏼,此亦為祭名,言舉行宜祭之後又用庸祭💹。

万,姚孝遂先生云:“字隸當作‘万’。林義光《文源》以為即《說文》訓為‘不見’‘丐’之初形,‘雙聲旁轉’為‘萬千’之‘萬’👨🏻🦼➡️,其說是對的。契文‘𡧊(賓)’即從此🕰。卜辭‘万’為人名及地名🚽。卜辭云:‘王其呼万![]() 于……’《合集》31032;‘叀万舞’《合集》31033;‘万其作庸丩叀……’《合集》31018👌🏽。‘万’為司樂舞之職。卜辭亦有‘多万’(合集28007),是‘万’非私名🥗。”[13]是也。該銘“万”乃指萬舞,見於卜辭🦍👩🏽🚒,如“叀万舞🙎🏽♂️,大吉”(《合集》31033)、“万舞,其……”(《屯》825),也簡稱“万”👩🏼🍳,如“叀万,乎舞🏗,有大雨”(《合集》30028)🦻🏼、“叀万”(《合集》31708)💨,等等🚣🏿♂️🧑🧑🧒🧒。在典籍也是如此,如《詩·簡兮》:“方將萬舞”,《墨子·非樂上》引《武觀》:“萬舞翼翼”,或只稱“萬”🌯,如《左傳·隱公五年》:“將萬焉”👸🏿🦍,又《莊公二十八年》:“而振萬焉”,又《昭公二十五年》♍️:“使其眾萬于季氏”,注并云“萬舞也。”該銘文言庸祭用万(萬舞),與《合集》12839言庸祭用舞相合🎅🏿。卜辭中記載有祭祀先王用“万”的例子🤾🏿,如“丁丑卜👱♀️🌩,

于……’《合集》31032;‘叀万舞’《合集》31033;‘万其作庸丩叀……’《合集》31018👌🏽。‘万’為司樂舞之職。卜辭亦有‘多万’(合集28007),是‘万’非私名🥗。”[13]是也。該銘“万”乃指萬舞,見於卜辭🦍👩🏽🚒,如“叀万舞🙎🏽♂️,大吉”(《合集》31033)、“万舞,其……”(《屯》825),也簡稱“万”👩🏼🍳,如“叀万,乎舞🏗,有大雨”(《合集》30028)🦻🏼、“叀万”(《合集》31708)💨,等等🚣🏿♂️🧑🧑🧒🧒。在典籍也是如此,如《詩·簡兮》:“方將萬舞”,《墨子·非樂上》引《武觀》:“萬舞翼翼”,或只稱“萬”🌯,如《左傳·隱公五年》:“將萬焉”👸🏿🦍,又《莊公二十八年》:“而振萬焉”,又《昭公二十五年》♍️:“使其眾萬于季氏”,注并云“萬舞也。”該銘文言庸祭用万(萬舞),與《合集》12839言庸祭用舞相合🎅🏿。卜辭中記載有祭祀先王用“万”的例子🤾🏿,如“丁丑卜👱♀️🌩,![]() 貞:万于父甲。”(《合集》27468)

貞:万于父甲。”(《合集》27468)

九律,“律”當是萬舞的章節單位🔖,“万九律”即“萬舞九律”,句式同於《書·益稷》的“簫韶九成”,《呂氏春秋·古樂》言葛天氏“操牛尾以歌八闕”,“律”、“成”🕵🏻♂️、“闕”均歌舞章節單位名。

![]() ,從豕從刀,陳煒湛先生指出,該字本義當是殺豬,而在甲骨文中🔧,常與“

,從豕從刀,陳煒湛先生指出,該字本義當是殺豬,而在甲骨文中🔧,常與“![]() ”字混同🚇,為牝豕🤩。[14]此字甲骨文中多見,如“

”字混同🚇,為牝豕🤩。[14]此字甲骨文中多見,如“![]() ”(《甲》3070),與本銘文字形略同。在該銘文當中當釋“

”(《甲》3070),與本銘文字形略同。在該銘文當中當釋“![]() ”,若釋為一字當釋“豝”,《說文》訓“牝豕也”;亦可視為“匕(牝)豕”之合文🎢,即母豬。此是說宜祭于康丁宗,又用庸祭,祭祀時用萬舞九律🚣🏼♂️👩🏿🦱,以牝豕五頭為犧牲也。𢑩簋言“遘于妣戊武乙爽🛖,豕一”,乃用豕一頭為犧牲🌁,與本銘相類。

”,若釋為一字當釋“豝”,《說文》訓“牝豕也”;亦可視為“匕(牝)豕”之合文🎢,即母豬。此是說宜祭于康丁宗,又用庸祭,祭祀時用萬舞九律🚣🏼♂️👩🏿🦱,以牝豕五頭為犧牲也。𢑩簋言“遘于妣戊武乙爽🛖,豕一”,乃用豕一頭為犧牲🌁,與本銘相類。

該方彝亦當爲晚商時期的器物,其作器者名“黹”🟥,故此器正確命名當作“黹方彝”。

從這兩個器物的銘文內容來看,是真正的商器無疑,其行文風格比較接近帝乙時期的小臣俞尊、𢑩簋🌷🤿,所以很可能也是帝乙時期的器物👩🏻✈️。

[1] 目前常見的《歷代鐘鼎彝器款識法帖》有兩種版本:1.[南宋]《歷代鐘鼎彝器款識》,遼瀋書社👊🏽,1985年🧑🏻🎄。該本是影印繆荃孫藏清代陸友桐抄校汲古閣本,称《歷代鐘鼎彝器款識》🎮🟠,下簡稱“陸本”;2.宋·薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》,中华书局,1986年🫶🏼。該本是影印的于省吾先生1935年影印的經過擇優配套的明代朱謀垔刻本👐🏻,下面简称“朱本”🧑🏽🎓👌🏽。二本字形略有異同𓀀。下文引用均隨文括注頁碼👩🏿💼,不另出注。

[2] 宋·呂大臨《考古圖》,《景印文淵閣四庫全書》第840冊,臺北:臺灣商務印書館, 1986年👩🏻💻。下文引用隨文括注頁碼🎪🦹🏻♂️,不另出注🎶🧑🎓。

[3] 《重修宣和博古圖》,《景印文淵閣四庫全書》第840冊🙅🏻。下文引用稱《博古圖》,隨文括注頁碼🫛,不另出注

[4] 中國社會科學院考古研究所編《殷周金文集成》🧚,中華書局🏀,1984年。下文中簡稱《集成》并隨文括注銘文編號,不另出注⏱。

[5] 劉昭瑞《宋代著錄商周青銅器銘文箋證》,中山大學出版社,2000年🙍🏻♀️。45頁🈯️。

[6] 郭沫若《卜辭通纂》,科學出版社,1983年🦇。427頁.

[7] 馬承源主編、上海博物館商周青銅器銘文選編寫組編《商周青銅器銘文選》第三卷《商🏔、西周青銅器銘文釋文及註釋》,2頁注[二]。文物出版社🪖,1990年👲🏽。

[8] 楊樹達《積微居甲文說》(合訂本),上海古籍出版社⚅,2006年👬。52頁👱。

[9] 宋·王俅《嘯堂集古錄》,《景印文淵閣四庫全書》第840冊,37頁🎾。

[10] 陳劍《釋“琮”及相關諸字》,《甲骨金文考釋論集》,線裝書局,2007年。292頁🛄♈️。

[11] 同注[8]。

[12] 于省吾主編🙄、姚孝遂按語編撰《甲骨文字詁林》(下簡稱《詁林》)中華書局1996年5月🎇。2897頁按語。

[13] 《詁林》3176頁按語🧘🏼。

[14] 陳煒湛《甲骨文異字同形例》🥳🎊,《古文字研究》第六輯🧼🤜,中華書局👩🏻🦯➡️🐻❄️,1981年。243-245頁。

本文收稿日期為2012年9月26日🚺。

本文發佈日期為2012年9月26日🦈。

点击下载附件: 1123王寧👟:古籍著錄的兩件商彝銘文校釋

1123王寧👟:古籍著錄的兩件商彝銘文校釋

-

wuwen 在 2012/9/26 22:09:05 评价道:第1楼

第二件之銘文“△九律△”中△應隸定爲从“兮”从“带”⚽️。

-

須臾高 在 2012/9/27 2:57:12 评价道:第2楼

無不戒的戒字解釋與上下文似有扞挌,可否以戒為備?

周金常見[無不成],[無不備]的解釋似乎比較合理☂️。

-

須臾高 在 2012/9/27 3:52:28 评价道🤲🏿:第3楼

您好,第二件這樣更動文字似乎不甚妥適?

覺得這與作冊大方鼎的[朿~鑄~鼎]有點像🚴🏽,[乙酉戌朿(敕)令鄭且于召(鑄)鼎...]

又商器後的族徽很多,銘文末 [五鳥來束] 似乎是族徽,應該不能變動才是👨🏽🎨。

另[万]這裏作[萬]字解也有點怪✍️,不好意思🧎♂️🤏🏻,放肆了。

-

金滕 在 2012/9/27 8:37:21 评价道:第4楼

读此文章,令人大开眼界🤵🏼♀️!以后都要学习铭文“讹乱不能通读”者🧑🏻🍳,就自已来个大挪移。第二铭常见的“置庸(镛)”,作者竟能挪改为“康丁宗,庸”。又“铃”之释亦非🥇🂠,很多学者指出此字左旁是“俞”。

-

王寧 在 2012/9/27 8:38:46 评价道:第5楼

非常感謝wuwen先生指正,您說得非常有道理。裘錫圭先生曾經指出在甲骨文、金文中的“帶”字的中段作“五”字形,與“黹”字有別(《古文字詁林》7.168-169頁引),說法是對的。該銘中的這個字的確當如wuwen先生所言是從兮從帶✊🏻,可能就是“帶”字的繁構,“兮”是綴加的聲符(兮、帶歌月對轉),此用為人名🧚🏻♂️,器名當作“帶方彝”。

作此文時主要精力放在調整文字次序上了🧝🏼,對該字沒仔細考慮而徑從《集成釋文》所釋,的確失檢🪽,謹向大家致歉🦜,并再次感謝wuwen先生🎫。 -

王寧 在 2012/9/27 8:42:32 评价道:第6楼

感謝須臾高先生指正。

對於您說的“五鳥來束”的問題,個人認為似乎還不象族徽🧚🏽♀️。金文中的族徽是否會如此作還值得考慮的🐮。 -

王寧 在 2012/9/27 9:23:25 评价道👨🏼🦱:第7楼

謝金縢先生指正。

個人認為,商周金文無論如何古奧難讀😲,它們總是有規律可循的,因為我們有諸多金文辭可作參證👩🏻🍳。這兩個銘文文字混亂不能通讀是事實🕵️♀️♥︎,也並非是在下這麼認為。劉昭瑞先生指出第一個器物“銘文有訛變”⏯,對於第二個器物🛤,劉先生云🕳:“銘文以第二行訛尤甚,第二字,或以為即甲骨文‘ ’之訛變,釋‘置’👃🧵,下不可讀。”(分見《宋代著錄商周青銅器銘文箋證》46頁🖥、50頁)可見這兩個銘文文字錯訛混亂不可讀是事實。因此我覺得可以參考其他銘文來校理通讀它們🥄,校訂文字訛亂的古文,“乾坤大挪移”的手法也並非罕見。只是這兩個銘文爲什麽會造成這樣的混亂我也無法解釋。

’之訛變,釋‘置’👃🧵,下不可讀。”(分見《宋代著錄商周青銅器銘文箋證》46頁🖥、50頁)可見這兩個銘文文字錯訛混亂不可讀是事實。因此我覺得可以參考其他銘文來校理通讀它們🥄,校訂文字訛亂的古文,“乾坤大挪移”的手法也並非罕見。只是這兩個銘文爲什麽會造成這樣的混亂我也無法解釋。

至於先生云常見的“置庸(鏞)”之說,雖然劉昭瑞先生曾提及🫂,但我的確沒見到這樣的辭例,不敢採用;根據劉先生的說法,當是將那個釋為“黹”而讀為“置”🏋🏼♀️,而甲骨文、金文中“黹”無如此作者,當是“康”字之訛變。所以根據卜辭“庸”字的用例做了調整。非常盼望先生能舉例示下🖲。

對於“鈴”字之釋我也的確心存疑惑,曾經想把它解釋為曉諭的“諭”字𓀓🧗🏿,但是沒有實證🕵🏻,考慮再三還是刪除了👨🏼🦲。只舉了班簋的例子而暫從《集成釋文》所釋。所以對於先生這條質疑我沒異議▶️,以後可以繼續討論。 -

武庚 在 2012/9/27 15:13:32 评价道🔂:第8楼

这样对铭文进行乾坤大挪移,根据是什么呢?仅凭个人理解吗?请恕实在不敢苟同。

-

王寧 在 2012/9/27 17:37:30 评价道:第9楼

回武庚先生:这两个铭文🧒🏻,我的看法是古人在摹录时先给它们来了个“乾坤大挪移”👩🔧,把文字次序搞乱了💕,那么我们要通读它🎊,只能再参考商代金文和甲骨文给它们移回去,当然我的功力可能不够,“挪移”得未必那么正确,但是我觉得做这样的尝试还是很有必要的🤲。

我在文中说了🖤,古人在摹录铭文时为什么要把铭文搞乱🧚🏿♀️,这个实在不好理解👩🏿🍳。这种现象除此二铭之外,还有一个越王者旨于赐钟的摹本🌛,《博古图》🌌、《历代钟鼎彝器款识法帖》、《啸堂集古录》卷下之下十一页等著录的摹本文字次序都是正确的,但《啸堂集古录》卷下之下二十七页著录的一个摹本文字却全乱,曹锦炎先生指出这个摹本“由於銘文行款竄亂不易辨認”,是非常正确的。(详见拙文《越王者旨于赐钟铭文补释》💜,武大简帛网2012-09-23.http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1738)说明这种铭文在摹录时被窜乱的情况并不罕见🧏🏼♂️,只是被窜乱的原因不明。既然是被窜乱了,我们要么置之不问,要么只能参考其同时代相似的铭文或其他资料来调整通读它,至于是否正确💇🏻,只能见仁见智。 -

垂天之雲 在 2012/9/27 23:18:44 评价道🔅:第10楼

只因無法流利順讀銘文,便懷疑摹寫有誤,據己意改變字詞組合,使其達到您心中「能通讀」的標準,恐怕這在研究方法上一開始就頗有商榷空間。

-

武庚 在 2012/9/27 23:26:31 评价道:第11楼

回9楼☁️,从甲骨文来看🙏🛩,早期师组卜辞确有行款布局环绕参差的例子,如《合集》20624,该版刻有4辞,而每辞的行款方式各不相同🤌🏽。就是以行款整饬规范著称的黄组卜辞中⬛️,偶尔也有行文布局环绕的个例👩🏻🦲。比如,在搜集整理周祭卜辞时,我发现《合集》35673就是一个特例🟤👨🏽🔬。此版左侧刻有两条卜夕卜辞🔟,右侧则为一条记事刻辞。《甲骨文合集释文》、《甲骨文校释总集》将这条记事刻辞都断作两辞,释文为:

在[宀/吴],遘……弘易□……乙丑寝……

祖乙翌日,在八月🧚。

而《殷墟甲骨刻辞摹释总集》则释为:

日在八月乙丑寝……祖乙翌弘易……在[宀/吴]……

以上释文皆误。错误的原因在于没有正确把握这条刻辞的行文规律。

其实,此辞的正确行文顺序应为:先下后上🐘,下左行,上右行🚴🏽♂️。正确的释文为:

乙丑👩🏼🚒,寝弘赐□,在[宀/吴],遘祖乙翌日,在八月。

这样释读,既流畅又完整,且符合晚殷甲骨文、金文的常见语法。

我们可以看到,虽然这条记事刻辞整体布局呈环绕状🔄𓀑,但在局部又符合黄组卜辞的契刻习惯,正所谓乱而不杂💂♂️,而不是杂乱不堪🚴🏼♂️。

由于甲骨文的占卜性质☦️,甲骨文在契刻后不需要长期保存观赏,因此其契刻具有临时性🦸🏿♂️、随意性,很多时候是在没有规划行文布局的前提下进行的🧎♀️➡️,所以出现行文布局凌乱的情况也属情有可原🧘🏻♀️。

而彝器则完全不同,它通常是作为礼器使用的,其铭文内容必须具有严肃性和长期的观赏性,因此必须提前规划好行文布局,然后才动手契刻,所以根本不可能出现先生所说的乱刻一气的现象🥪🚴🏼♀️。

而铭文的描摹者,通常都会如实按照铭文原款进行描摹,这是起码的学术道德。我们不应该因为读不通铭文内容,就随意怀疑描摹者的学术道德🧕。读不通的原因🧎🏻➡️👩🏿🏭,更有可能是我们对其中的某些字的释读存在障碍。所以我们更应该在单字的释读上动脑筋,而不是随意进行毫无根据🥩🤙🏼、毫无章法的“拼字游戏”。 -

王寧 在 2012/9/28 9:06:30 评价道:第12楼

回垂天之云、武庚二位先生🤙:

從目前能看到的摹本來看,這兩個銘文文字是混亂的,這是不爭的事實🪆,根本用不著“懷疑”;我心中“能通讀”的標準就是要既符合商代金文的辭例,又符合商人的語言習慣,而不是讓他們說“外星語”🤸🏽♀️。古人言語雖然古奧難懂🧔🏽♂️,可也不是全無規律可循,殷人卜辭、金文的格式、句式都有其相對固定的模式,其詞語的用法也是有其特定的規律🤞🏻,這有很多例證🏂,我在文中的釋讀中都已舉證解釋,若說“毫無根據、毫無章法”🥸,在下并不認可。當然🍉,非要按照其摹本原樣去解釋🫏,免不了迂曲穿鑿🏋🏽♂️、深文周納,做出一個看上去“通”的解釋🕵🏿♂️,這也是一種方法,但非在下所認可的方法。

首先👮🏼,這種文字混亂的情況并不罕見📍,如武庚先生所舉💻,也是一例,那是由於誤讀了卜辭的順序造成的,也是無法通讀,而因為有甲骨原片可以參證🚴🏽♀️,可以知道其錯誤的原因并據之做出正確的校正🏇🏼,否則的話我們仍然如墜霧中。還有就是我在9樓說到的越王者旨于賜鐘也出現了一個文字混亂的摹本🤷🌃,不僅文字混亂👩🏻🦼➡️,而且字形都差距很大🌎,如果不是有其他正確的摹本參考,根本不能讀懂它的文句,甚至不知道它就是者旨于賜鐘的另一個摹本。爲什麽會這樣,我不知道,但是這個情況存在是事實🎯👩🏼🦲。本文中說到的這兩個銘文文字次序的訛亂也是原因不明,總之也是一定有其原因𓀇,不管什麽原因,這種訛亂的確存在,必須正視,所以我還是那個觀點🚵,就是要根據相關資料進行調整復原,因為我們可參考的東西也不是一件兩件、一條兩條。

其次,我不認為這兩個器物上的銘文原來就是亂的,就象越王者旨于賜鐘的混亂的摹本一樣,它本來不亂💋,可有人把他摹錄亂了,如果不承認它有文字訛亂,這種情況如何解釋?所以還是那句話,造成混亂必定有其特殊原因,雖然我不知道這個原因➛💂🏻,這個和學術道德無關🧑🧑🧒🧒。我們的確可以在單字的釋讀上動腦筋,但是凡是考釋古文字的人都知道🧑🏿🍳,如果文句不能通讀📓𓀏,上下文意不明,會極大地影響對文字的釋讀,通讀文句與文字釋讀是密不可分的👨🏽🎨,不管上下文只就單個字釋讀,就象猜謎語,能猜中的幾率有多大🏌🏼,這個大家心裡都很清楚👬。

當然,我這個調整僅僅是個人管見,是否正確我也不敢確定,因為原器物不在了🦴,無法參證🧔🏻;如果有原器物或拓片,自然也不會使這兩個謎團遺留至今🪷。所以非常希望大家能多批評指正,知道錯在哪裡,那麼也就離正確不遠了。

再次感謝垂天之云👨👦、武庚兩位先生指正!! -

zisus 在 2012/10/7 20:44:39 评价道📬:第13楼

在研究方法上就有问题🙋🏽♀️,难以说通。👨🏼⚖️。。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706402