谈新公布的牛距骨刻辞

刘钊

富达平台

内容摘要:本文通过对新公布的兽骨刻辞中“![]() ”字的考释⛩,认为该字很可能即“距骨”之“距”的本字🚚,而该兽骨实际上就是牛距骨,同时对该兽骨刻辞的文意进行了训解🧑🦽。在此基础上,本文对1936年殷墟出土的牛距骨刻辞加以考释,总结了这两块牛距骨刻辞的一些共同特征。最后🐮👩🏻🎓,本文结合如今盛行在北方(尤其是东北地区)与藏族习俗中的“嘎拉哈”和“歘嘎拉哈”习俗以及考古发掘出土的各类质地的距骨🍉,推测两块商代牛距骨可能用作博具或游戏用具。

”字的考释⛩,认为该字很可能即“距骨”之“距”的本字🚚,而该兽骨实际上就是牛距骨,同时对该兽骨刻辞的文意进行了训解🧑🦽。在此基础上,本文对1936年殷墟出土的牛距骨刻辞加以考释,总结了这两块牛距骨刻辞的一些共同特征。最后🐮👩🏻🎓,本文结合如今盛行在北方(尤其是东北地区)与藏族习俗中的“嘎拉哈”和“歘嘎拉哈”习俗以及考古发掘出土的各类质地的距骨🍉,推测两块商代牛距骨可能用作博具或游戏用具。

关 键 词:![]() 、牛距骨🔓、博具、游戏用具

、牛距骨🔓、博具、游戏用具

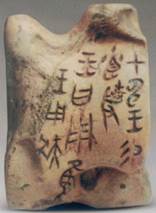

宋镇豪先生的新著《商代社会生活与礼俗》(《商代史》卷七)一书2010年10月由中国社会科学出版社出版🧑🏻🦰。[1]该书书前彩图19(图一)披露了一件新公布的兽骨刻辞。宋先生称之为“新出绿松石镶嵌刻辞髆骨”。

(图一)

2011年11月出版的《甲骨文与殷商史》新二辑中焦智勤先生的《殷墟甲骨拾遗·续六》一文,[2]也公布了这一资料🛠,并附有该刻辞正面、反面和侧面的照片以及正面的拓片👦🏿。其侧面和反面照片图二。[3]

(图二)

对于该兽骨上的文字,宋镇豪先生和焦智勤先生分别作有如下的释文🏄🏻:

甲申🧮,王易(赐)小臣![]() ,王曰:用。隹王用

,王曰:用。隹王用![]() 。(宋释)

。(宋释)

甲申,王赐小臣![]() 🤸🏽。王曰:用🪩。隹王用

🤸🏽。王曰:用🪩。隹王用![]() 🙋🏽♀️。(焦释)

🙋🏽♀️。(焦释)

宋著《商代社会生活与礼俗》一书625页对此兽骨有考释,他说:

第四例记事刻辞刻于一坚实沉甸甸的整治光溜的大关节窝上,记商王赐小臣用“![]() ”,字从夫亦声🫵,当读如髆若膊,《说文》:“髆,肩甲也,从骨尃声👐🏼。”也可能是膊的初文,《释名·释形体》:“膝头曰膊;膊🛤🫡,团也,因形团而名之也🧑🏽🍼。”“

”,字从夫亦声🫵,当读如髆若膊,《说文》:“髆,肩甲也,从骨尃声👐🏼。”也可能是膊的初文,《释名·释形体》:“膝头曰膊;膊🛤🫡,团也,因形团而名之也🧑🏽🍼。”“![]() ”盖指此异兽之大髆骨关节部位而言💃🏼。

”盖指此异兽之大髆骨关节部位而言💃🏼。

焦文中也介绍并分析说🐬:

此为兽骨祭祀刻辞(疑犀牛骨),字体类似殷金文🧑🏻🦽➡️,字口中镶嵌有绿松石,甚罕见🤌🏿。

我对宋🌑、焦二先生所作释文及考释,主要是对宋先生的释文和考释有一些不同意见,并在此基础上做了一些分析和推论,现在写出来供大家参考,并求正于学术界🤜🏽。

首先,宋先生的释文将用为小臣名字的“![]() ”字隶定为“

”字隶定为“![]() ”并不合适,因为该字虽然从“丮”没有问题,但是却并不从“弋”。所谓的“弋”字还是以是“丰”字的可能性更大(所从之“丰”字部位的骨面似乎有挤压𓀃,变得有些扁平)👩🏼💻🧏♀️。焦先生的释文对该字用原形表示🏕,未加以隶定,但是对原形摹写不准,笔画有遗漏,致使“丮”形两手所捧的部分变得类似“屮”形,丢掉了下边的另一个“屮”。该字所从的“又”旁是依附在人身体上的,而古文字中从人旁的字有时会缀加上一个“又”旁,反映的很可能只是这个字繁简的不同😾,对该字的音义并无影响🌹。如甲骨文

”并不合适,因为该字虽然从“丮”没有问题,但是却并不从“弋”。所谓的“弋”字还是以是“丰”字的可能性更大(所从之“丰”字部位的骨面似乎有挤压𓀃,变得有些扁平)👩🏼💻🧏♀️。焦先生的释文对该字用原形表示🏕,未加以隶定,但是对原形摹写不准,笔画有遗漏,致使“丮”形两手所捧的部分变得类似“屮”形,丢掉了下边的另一个“屮”。该字所从的“又”旁是依附在人身体上的,而古文字中从人旁的字有时会缀加上一个“又”旁,反映的很可能只是这个字繁简的不同😾,对该字的音义并无影响🌹。如甲骨文![]() 字作“

字作“![]() ”(《甲骨文合集补编》10290),又从人作“

”(《甲骨文合集补编》10290),又从人作“![]() ”(《甲骨文合集补编》8734)即是。金文“奉”字从“廾”从“丰”(“丰”旁同时兼声符)[4]作“

”(《甲骨文合集补编》8734)即是。金文“奉”字从“廾”从“丰”(“丰”旁同时兼声符)[4]作“![]() ”🎍🦹♀️,像双手捧物形。古文字中从“廾”与从“丮”在用为表意偏旁时可以通用,如“对”字既可以从“廾”作“

”🎍🦹♀️,像双手捧物形。古文字中从“廾”与从“丮”在用为表意偏旁时可以通用,如“对”字既可以从“廾”作“![]() ”(燮簋),又可以从“丮”作“

”(燮簋),又可以从“丮”作“![]() ”(柞钟)可证。所以既然“

”(柞钟)可证。所以既然“![]() ”字从“丮”从“丰”🙎🏽,我们更倾向于将其视为“奉”字的一种繁复的写法从而暂释为“奉”♜。

”字从“丮”从“丰”🙎🏽,我们更倾向于将其视为“奉”字的一种繁复的写法从而暂释为“奉”♜。

其次💈,宋先生文中考释部分除了分析“![]() ”字字形时说“字从夫亦声”的“亦”字令人不解外,引《释名·释形体》的文字也有一处疏忽,就是《释名·释形体》训为“膝头”的是“膞”字,并不是“膊”字。《释名·释形体》说💇🏿:“膝头曰膞🥔。膞,團也🥨,因形團而名之也。”正因为说的是“膞”字,后边才声训说“因形團而名之也📒。”“膞”、“團”皆从“專”声,所以才用“團”来声训“膞”。既然《释名·释形体》训为“膝头”的是“膞”字而不是“膊”字,则“

”字字形时说“字从夫亦声”的“亦”字令人不解外,引《释名·释形体》的文字也有一处疏忽,就是《释名·释形体》训为“膝头”的是“膞”字,并不是“膊”字。《释名·释形体》说💇🏿:“膝头曰膞🥔。膞,團也🥨,因形團而名之也。”正因为说的是“膞”字,后边才声训说“因形團而名之也📒。”“膞”、“團”皆从“專”声,所以才用“團”来声训“膞”。既然《释名·释形体》训为“膝头”的是“膞”字而不是“膊”字,则“![]() ”字读为“膞”就是不可能的了🔫。因为从“夫”声的字可以与从“尃”声的字相通🐀,但是与从“專”声的字却决不可通。

”字读为“膞”就是不可能的了🔫。因为从“夫”声的字可以与从“尃”声的字相通🐀,但是与从“專”声的字却决不可通。

该兽骨上的刻辞说的是什么意思呢?“甲申👩🏼🏫🦎,王易(赐)小臣奉。王曰🫰🏻:‘用👨🏿🚀。’隹(唯)王用![]() 🫳。”其意为“甲申日🧔🏻♂️🌍,王赏赐小臣奉。王说:‘(赐给你)使用👨🏼🍳。’这是王使用的

🫳。”其意为“甲申日🧔🏻♂️🌍,王赏赐小臣奉。王说:‘(赐给你)使用👨🏼🍳。’这是王使用的![]() 。”这是以王和小臣奉之外第三者的口气说的话👩🦼➡️,“唯王用

。”这是以王和小臣奉之外第三者的口气说的话👩🦼➡️,“唯王用![]() ”是对“王曰:‘用’”的补充说明🤸🏼♀️。文中的“

”是对“王曰:‘用’”的补充说明🤸🏼♀️。文中的“![]() ”就是王赏赐给小臣奉的物品,而这个“

”就是王赏赐给小臣奉的物品,而这个“![]() ”是王使用过的💂♀️🦊。换句话说,就是王将自己使用过的“

”是王使用过的💂♀️🦊。换句话说,就是王将自己使用过的“![]() ”赏给了小臣奉使用🌼。该刻辞所记之“

”赏给了小臣奉使用🌼。该刻辞所记之“![]() ”与该刻辞所依附之物所指相同👩🏽,这个“

”与该刻辞所依附之物所指相同👩🏽,这个“![]() ”很明显就是指这块兽骨。

”很明显就是指这块兽骨。

那么这块兽骨到底是什么动物的哪一块骨头呢🦡?

其实这一兽骨既不是髆骨(即肩胛骨),也不是膞字所指的膝头骨,它应该就是距骨。

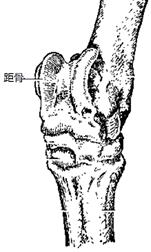

1936年殷墟第十三次发掘时,曾在安阳小屯村北地第六号殷墟灰坑的南井(YH0006南井)出土过与上揭兽骨非常近似的一块牛的左距骨(astragalus)(图三)⛓。

(图三)

关于这块牛距骨☪️,高去寻先生曾在《殷墟出土的牛距骨》一文中有过如下的介绍和描述:[5]

出土的部位在坑穴以内深4·80公尺的填积土里面,土层未经过后世的扰动破坏,同出的还有殷代的兽骨陶片等等。这块距骨保存的情形相当完好。它的上下两端歧出的凸骨面💢,都已经过人工锯去一截🪕,变成了平面,可以使它直立着,内外两面的边缘地方,也曾经过稍微的锯平🙈,其余的地方则仍是保存着原有骨面的情形。经过这样锯制过的牛距骨,在殷墟还有几块被我们发现过,只是它们的上面没有刻着文字。或许因地下的埋藏,曾接近了铜质氧化物的关系,这块距骨的表面上有的地方存有被染上的绿色。它现在的形体:

外面长度(A——A1) 69.00mm

内面长度(B——B1) 73.00mm

宽度 55.00mm

它的刻辞🙀,被刻在“后下面”的一片小凸面上,第一行末一字的右下角🤸🏿♀️,伸入了骨骼原有的一个小凹穴里面。刻辞是由上而下行,由右而左的分行排列,与殷代一般铜器铭文🧱,兽骨刻辞的情形相同👨👩👧。文字的刻笔有的比较深些🧑🏻🎓,有的则仅是一刀所刻成因而比较浅些。刻笔内原都涂有朱砂🤘🏿,现在较浅的地方已经一部份失去了鲜红的颜色。

这块骨头是牛距骨,是经过古生物学家杨锺健先生鉴定后得出的结论🈵。仅从形状上比较来看,便不难认定本文揭示的新公布的兽骨无疑也是距骨,而且极有可能就是牛距骨。至于这个牛到底属于什么牛🧑🏼⚕️,是不是如焦所推测的是“犀牛”,则还需经过古生物学的进一步检验和鉴定。

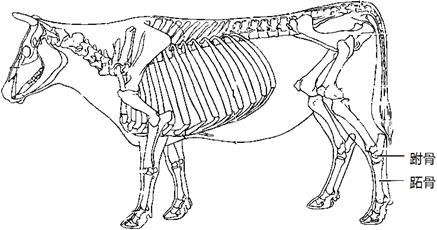

据家畜解剖学知识,家畜的后肢骨有一部分称之为“跗骨”(Ossatarsi),由数块短骨构成,位于小腿骨与跖骨之间🤟🏽。各种家畜数目不同🤹🏻♂️,一般分为3列🙎♀️。近列有2块🔮,内侧的为胫跗骨,又称距骨(Talus);外侧的为腓跗骨📎,又称跟骨(Calcaneus)。牛的跗骨有5块,近列为距骨和跟骨(图四)。

(图四)

“![]() ”字既然是指牛距骨,那么它应该读为什么字呢?我们认为可以从两条线索来考虑。首先🤚,上边说过家畜的距骨又可称之为“胫跗骨”🫅🏿,而字书中“跗”字又有异体写作“趺”,从“夫”得声,与“

”字既然是指牛距骨,那么它应该读为什么字呢?我们认为可以从两条线索来考虑。首先🤚,上边说过家畜的距骨又可称之为“胫跗骨”🫅🏿,而字书中“跗”字又有异体写作“趺”,从“夫”得声,与“![]() ”字从“骨”从“夫”声所从的声符相同🪺,所以“

”字从“骨”从“夫”声所从的声符相同🪺,所以“![]() ”字读为“跗(趺)”似乎正合适。但是在古代汉语中“跗”字早期皆训为“足背”,足背与距骨部位相距较远🦒,而距骨何时开始称之为“胫跗骨”的又是一个无法证明的问题,所以这一读法似乎行不通。

”字读为“跗(趺)”似乎正合适。但是在古代汉语中“跗”字早期皆训为“足背”,足背与距骨部位相距较远🦒,而距骨何时开始称之为“胫跗骨”的又是一个无法证明的问题,所以这一读法似乎行不通。

其次🫃🏿,“![]() ”字能否直接读为“距”呢?古音“夫”在帮纽鱼部,“巨”在群纽鱼部,两者韵部相同,中古都是合口三等字🎷,虽然看去声纽似乎远隔🕥,但是在上古音中,有不少唇音与牙音相通的例子🤲🏽,譬如明纽与晓纽的相通就是大家熟知的现象。唇牙相通,有的学者将其归为方言变异或古今变异的原因。[6]在传世典籍与古文字中都有唇牙相通的证明🔗,如李家浩先生在《读〈郭店楚墓竹简〉琐议》[7]一文中指出的如下几个例子:

”字能否直接读为“距”呢?古音“夫”在帮纽鱼部,“巨”在群纽鱼部,两者韵部相同,中古都是合口三等字🎷,虽然看去声纽似乎远隔🕥,但是在上古音中,有不少唇音与牙音相通的例子🤲🏽,譬如明纽与晓纽的相通就是大家熟知的现象。唇牙相通,有的学者将其归为方言变异或古今变异的原因。[6]在传世典籍与古文字中都有唇牙相通的证明🔗,如李家浩先生在《读〈郭店楚墓竹简〉琐议》[7]一文中指出的如下几个例子:

1、《仪礼·士相见礼》:“士相见之礼,挚……夏用腒”🤹🏿♀️,《白虎通·瑞贽》引“腒”作“脯”🫰🏽;

2👨🏼🦰、《左传》哀公十一年“胡簋之事🧑🏽🚒🛂,则尝学之矣”📷,《孔子家语·正论》引此事,“胡”作“簠”⚛️;

3、《郭店楚简·穷达以时》的“河![]() ”读为“河浦”;

”读为“河浦”;

4、铜器铭文里有一个用为姓氏字的“![]() ”(衍簋),字从“夫”从“古”,此二旁皆声🥧🌃,读为“胡”;

”(衍簋),字从“夫”从“古”,此二旁皆声🥧🌃,读为“胡”;

5🍼、《郭店楚简·穷达以时》的“告故”, 裘锡圭先生指出应读为“造父”。

以上这些都是确定无疑的唇牙音相通的例子。

古文字资料中可以证明唇音与牙音相通的例子,还可以补充三个:

1🤷🏿♀️、金文中读为“胡”的“![]() ”字以“夫”为声符。古音“胡”在匣纽鱼部📥,“夫”在帮纽鱼部;

”字以“夫”为声符。古音“胡”在匣纽鱼部📥,“夫”在帮纽鱼部;

2、金文“更”字作“![]() ”,从二丙从攴𓀘。所从之“丙”为声符。古音“更”在见纽阳部,“丙”在帮纽阳部⚁🧔♀️。

”,从二丙从攴𓀘。所从之“丙”为声符。古音“更”在见纽阳部,“丙”在帮纽阳部⚁🧔♀️。

3💇🏼♀️、金文申鼎和![]() 叔之仲子平钟的“

叔之仲子平钟的“![]() ”🪛、

”🪛、![]() 侯簋的“

侯簋的“![]() ”以及“

”以及“![]() 邦”齐刀币的“

邦”齐刀币的“![]() ”都读为“莒”。古音“莒”在见纽鱼部💛,“肤”在帮纽鱼部。

”都读为“莒”。古音“莒”在见纽鱼部💛,“肤”在帮纽鱼部。

古文字资料中也有可以证明“夫”、“巨”相通的例证🤱🏽,如![]() 父簋的“

父簋的“![]() ”字除了从“夫”声外,还累加了一个“巨”声作“

”字除了从“夫”声外,还累加了一个“巨”声作“![]() ”🧖🏼♂️,说明“夫”与“巨”声音相近💃🏼,因此才可以共同作为“

”🧖🏼♂️,说明“夫”与“巨”声音相近💃🏼,因此才可以共同作为“![]() ”的声符🚶🏻♀️➡️。金文“矩”字作“

”的声符🚶🏻♀️➡️。金文“矩”字作“![]() ”,像人手持“矩”形,后经“变形音化”🪠,将像人形的“大”字音化为“夫”作“

”,像人手持“矩”形,后经“变形音化”🪠,将像人形的“大”字音化为“夫”作“![]() ”;金文𩰤字作“

”;金文𩰤字作“![]() ”,所从之“矩”字也变形音化为从“夫”。金文𩰤字既可以写作“

”,所从之“矩”字也变形音化为从“夫”。金文𩰤字既可以写作“![]() ”,又可以写作“

”,又可以写作“![]() ”,“夫”和“巨”分别作为𩰤字的声符,也说明了“夫”和“巨”声音相近𓀚👮🏻。以上所举古文字中唇音与牙音相通的例子,除“更”字外其韵部都是鱼部😪,这是一个非常值得注意的现象。这样看来,“

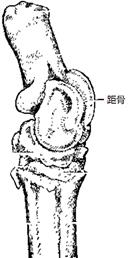

”,“夫”和“巨”分别作为𩰤字的声符,也说明了“夫”和“巨”声音相近𓀚👮🏻。以上所举古文字中唇音与牙音相通的例子,除“更”字外其韵部都是鱼部😪,这是一个非常值得注意的现象。这样看来,“![]() ”字读为距骨的“距”应该是最合适的了。不过也存在一个问题,就是在古代汉语中“距”是指鸡或雉大跖骨上端的一个距突(图五)

”字读为距骨的“距”应该是最合适的了。不过也存在一个问题,就是在古代汉语中“距”是指鸡或雉大跖骨上端的一个距突(图五)

(图五)

并不是指后来家畜解剖学上的“距骨”的位置。当然距骨位于胫骨和大跖骨之间,而鸡的距突位于大跖骨的上端🧚🏿♂️,与后世解剖学上的距骨的位置非常近🌄📬,所以古人将其混同,或是分类不细💘,统而称之的可能还是存在的。因此,将这块兽骨上的“![]() ”字读为“距骨”的“距”,看来还是有成立的可能的😱。

”字读为“距骨”的“距”,看来还是有成立的可能的😱。

“![]() ”字从“骨”字初文,从“夫”声👩🏼🦳,可能就是“距骨”之“距”的本字♠︎。

”字从“骨”字初文,从“夫”声👩🏼🦳,可能就是“距骨”之“距”的本字♠︎。

陈剑先生看过本文初稿后🎧,认为“![]() ”字在刻辞中更像是一个表“器物名”之字,而不一定非得是某一具体骨骼之专名。字从“骨”为义符表示质地(盖此类物常以骨制)也是完全可以的。他甚至怀疑“

”字在刻辞中更像是一个表“器物名”之字,而不一定非得是某一具体骨骼之专名。字从“骨”为义符表示质地(盖此类物常以骨制)也是完全可以的。他甚至怀疑“![]() ”能否与“博弈”之“博”或后世“樗蒲”之“蒲”有关,即推测用此类距骨制成之博具最初就是称为“

”能否与“博弈”之“博”或后世“樗蒲”之“蒲”有关,即推测用此类距骨制成之博具最初就是称为“![]() ”的,后来才演变为“博”。董珊先生在给笔者的来信中也有类似的意见🧑🏿🏫,他认为“

”的,后来才演变为“博”。董珊先生在给笔者的来信中也有类似的意见🧑🏿🏫,他认为“![]() ”就可以直接读为“博”,指这块牛距骨是作为博具,即类似后世的“骰子”来使用的🛑。

”就可以直接读为“博”,指这块牛距骨是作为博具,即类似后世的“骰子”来使用的🛑。

这是一个很有意思的思路,其可能性不能完全排除。

其实骨骼专名和博具或游戏用具之名是完全可以合二而一的,即如下文将要谈到的北方十分流行的“歘嘎拉哈”游戏中的“嘎拉哈”,本为称距骨之名😠,但同时也就是指游戏用具之名🧔🏻,所以从这个角度考虑🏌🏼♂️,将牛距骨称为“距”,而实际上是指博具或游戏用具之名似乎也并不矛盾🛋🚳。

当然👚,我们还不能完全排除“![]() ”字还可以读为另外我们所不知道的什么字🫴🏽,或是当时“距骨”还有另外没有流传下来的专有之名的可能🚗,因此将“

”字还可以读为另外我们所不知道的什么字🫴🏽,或是当时“距骨”还有另外没有流传下来的专有之名的可能🚗,因此将“![]() ”读为“距骨”之“距”⚱️👨👧👦,仍然有待进一步证明。

”读为“距骨”之“距”⚱️👨👧👦,仍然有待进一步证明。

下面我们对前边提到过的1936年出土的那块牛距骨上的刻辞做些考释👩🦽➡️。

该刻辞说:

王曰🖖🏼: ![]() 大乙

大乙![]() 于白菉(麓),

于白菉(麓),![]() 宰丰🧋。

宰丰🧋。

其中“![]() ”字和“

”字和“![]() ”字陈剑先生在《甲骨文旧释“

”字陈剑先生在《甲骨文旧释“![]() ”之字及相关诸字新释》一文中曾同时论证过🍝,现将其相关考释转引如下:[8]

”之字及相关诸字新释》一文中曾同时论证过🍝,现将其相关考释转引如下:[8]

殷墟甲骨文“![]() ∕

∕![]() ”和“

”和“![]() ”字多与祭祀有关🏄🏼。《合集》307“

”字多与祭祀有关🏄🏼。《合集》307“![]() 羌百”⚜️,《合集》308“

羌百”⚜️,《合集》308“![]() 百羌”🧚🏼,“

百羌”🧚🏼,“ ![]() ”作为用牲法⛽️🕖,可能即其字形所表现的“分割牲体”之义👊。《殷契佚存》427雕花骨柶记事刻辞:“辛巳,王

”作为用牲法⛽️🕖,可能即其字形所表现的“分割牲体”之义👊。《殷契佚存》427雕花骨柶记事刻辞:“辛巳,王![]() 武丁

武丁![]() (其中“隹”形原倒写,下同)

(其中“隹”形原倒写,下同)![]() 彔(麓)🌹🧙🏼♀️,获白兕🐥。丁酉

彔(麓)🌹🧙🏼♀️,获白兕🐥。丁酉![]() 🧟♀️。”《合集》35501记事刻辞云:“王曰

🧟♀️。”《合集》35501记事刻辞云:“王曰![]() 大乙

大乙![]() 于白菉(麓)”;《合集》27456“

于白菉(麓)”;《合集》27456“![]() 父甲

父甲![]() ”两见,《合集》32547“

”两见,《合集》32547“![]() 祖乙

祖乙![]() ”两见⛽️,《合集》35657亦有“

”两见⛽️,《合集》35657亦有“![]() 祖乙

祖乙![]() ”,《屯南》647云:“

”,《屯南》647云:“![]() 毓父丁

毓父丁![]() ”。卜辞或贞卜“取唐

”。卜辞或贞卜“取唐![]() ”、“取祖乙

”、“取祖乙![]() ”(看《类纂》第664页“

”(看《类纂》第664页“![]() ”字下“取

”字下“取![]() ”条)➰,上举“

”条)➰,上举“![]() 某某

某某![]() ”与之结构相同👸🏽,当即“为对某人的

”与之结构相同👸🏽,当即“为对某人的![]() 祭而举行或进行‘

祭而举行或进行‘![]() ’”之意🙇🏼♂️。《屯南》1128:“己巳贞:其

’”之意🙇🏼♂️。《屯南》1128:“己巳贞:其![]() 祖乙,眔父丁🌤。○弜眔父丁🔰,

祖乙,眔父丁🌤。○弜眔父丁🔰,![]() 。”当理解为将对祖乙举行

。”当理解为将对祖乙举行![]() 祭🚵🏻,贞卜是否对父丁也一并举行,或是不要对父丁举行

祭🚵🏻,贞卜是否对父丁也一并举行,或是不要对父丁举行![]() 祭🙆♀️,但为对祖乙的

祭🙆♀️,但为对祖乙的![]() 祭而举行或进行“

祭而举行或进行“![]() ”。“

”。“![]() ”字虽尚不能确释👯,但其当为以田猎所得、战争所俘获的禽兽向祖先献祭💆🏻♀️,这一点是可以肯定的。“

”字虽尚不能确释👯,但其当为以田猎所得、战争所俘获的禽兽向祖先献祭💆🏻♀️,这一点是可以肯定的。“![]() 某某

某某![]() ”的祭祀,可能也跟将所献祭的牺牲加以分解有关。卜辞有“生

”的祭祀,可能也跟将所献祭的牺牲加以分解有关。卜辞有“生![]() ”之贞(看《类纂》第664页“

”之贞(看《类纂》第664页“![]() ”字下“生

”字下“生![]() ”条)🚈,如“生

”条)🚈,如“生![]() 自唐”(《合集》1332)、“生

自唐”(《合集》1332)、“生![]() 于唐”(《合集》1977)🆓、“祖乙其生

于唐”(《合集》1977)🆓、“祖乙其生![]() ”(《合集》32545)等,应即将田猎所得、战争所俘获的禽兽活着献祭之意,似可与“

”(《合集》32545)等,应即将田猎所得、战争所俘获的禽兽活着献祭之意,似可与“![]() 某某

某某![]() ”相印证。

”相印证。

我认为其对“![]() ”和“

”和“![]() ”两字的解释都正确可从。

”两字的解释都正确可从。

“![]() ”字在甲骨文中既可以用为动词指“用田猎或战争俘获的禽兽向祖先献祭”,同时又可以作为名词,指“通过田猎或战争俘获来向祖先献祭的禽兽”🚍。这与甲骨文中“伐”既可以作为动词指杀牲的方法👰,同时又可以作为名词指用“伐”的方法所杀之牲是一样的道理。因此“

”字在甲骨文中既可以用为动词指“用田猎或战争俘获的禽兽向祖先献祭”,同时又可以作为名词,指“通过田猎或战争俘获来向祖先献祭的禽兽”🚍。这与甲骨文中“伐”既可以作为动词指杀牲的方法👰,同时又可以作为名词指用“伐”的方法所杀之牲是一样的道理。因此“![]() 某某

某某![]() ”这样的辞例,就可以理解为“分割向某某献祭的牲体”👩🏫。所以“

”这样的辞例,就可以理解为“分割向某某献祭的牲体”👩🏫。所以“![]() 大乙

大乙![]() 于白菉(麓)”就是“在白山之麓分割向大乙献祭的牲体”的意思🛺。

于白菉(麓)”就是“在白山之麓分割向大乙献祭的牲体”的意思🛺。

“![]() 宰丰”的“

宰丰”的“![]() ”字旧或隶定为“

”字旧或隶定为“![]() ”,体现了与“

”,体现了与“![]() ”字不同的部件切分。综合来看,切分为“

”字不同的部件切分。综合来看,切分为“![]() ”要比切分为“

”要比切分为“![]() ”合理。“

”合理。“![]() ”字见于《玉篇》和《集韵》,皆训为“肉”,按之卜辞无法讲通。我怀疑“

”字见于《玉篇》和《集韵》,皆训为“肉”,按之卜辞无法讲通。我怀疑“![]() ”在此应读为“膰”。古音“反”在帮纽元部,“番”在并纽元部,声皆为唇音,韵部相同,于音可通。《汉书·谷永传》:“反除白罪。”颜注🙋🏻:“反读曰幡🂠。”《汉书·张安世》传:“何以知其不反水浆邪?”颜注:“反读曰翻。”皆是“反”🫣🥐、“番”可通之证。当然此“

”在此应读为“膰”。古音“反”在帮纽元部,“番”在并纽元部,声皆为唇音,韵部相同,于音可通。《汉书·谷永传》:“反除白罪。”颜注🙋🏻:“反读曰幡🂠。”《汉书·张安世》传:“何以知其不反水浆邪?”颜注:“反读曰翻。”皆是“反”🫣🥐、“番”可通之证。当然此“![]() ”字也有可能就是“膰”字的早期写法,其训为“肉”也很可能与“膰”训为“祭肉”有着沿袭的关系。

”字也有可能就是“膰”字的早期写法,其训为“肉”也很可能与“膰”训为“祭肉”有着沿袭的关系。

“膰”是古代用于祭祀之肉👵🏿,也即祭余之肉。《左传》成公十三年🙇🏽:“国之大事🎄,在祀与戎🖕🏻。祀有执膰👩🦼➡️,戎有受脤,神之大节也🏛。”杜预注:“膰𓀋,祭肉。”在古代汉语中祭肉称“膰”,将祭肉赐人也称“膰”,《左传》僖公二十四年:“郑伯将享之🫰🏻,问礼于皇武子💂🏿。对曰:‘宋,先代之后也🍑,于周为客,天子有事膰焉🚍,有丧拜焉。’”杜预注:“有事🗃,祭宗庙也。膰,祭肉👩🦱。尊之,故赐以祭胙。”杨伯峻《春秋左传注》👨🎨:“此膰字用为动词🧑🦱,致胙也。”在古代汉语中🍊,还有一个比“膰”字使用更为普遍的同义词“胙”。《史纪·周本纪》“三十五年,致文武胙于秦惠王。”裴骃《集解》说:“胙🕯,膰肉也。”古代将祭肉称为“祭胙”💇♀️、“胙肉”®️、“胙余”🤌🏿、“余胙”,把天子将祭肉分赐臣下称为“分胙”🧑🏼🦲、“散胙”、“致胙”🧜🏿、“赐胙”、“胙侑”🫴🏼,由此“胙”字又引申出“赐”意,如封赐土地称为“胙土”🤸🏿♀️。古人认为将祭肉献于祖先神祇👅,来自祖先神祇的福佑就会依附于胙肉上🕠,祭后分赐胙肉🔗🙇🏼♀️,就相当于同时将福佑分给了大家🛝,由此“胙”又引申出“福禄”之意,所以在古代汉语中“胙肉”又称为“福胙”,“禄胙”也就是“福禄”的意思。《春秋》定公十四年:“天王使石尚来归脤。”孔颖达疏:“《周礼·大宗伯》云🧔🏼♂️:‘以脤膰之礼🤹🏻♂️,亲兄弟之国’🧑🏽💻,《大行人》云‘归脤以交诸侯之福’🥈,是以祭肉赐诸侯⚠️💿,与之共福也💇🏼♂️。”表达的就是这一观念🛑🤷♂️。

所以“王曰:![]() 大乙

大乙![]() 于白菉(麓),

于白菉(麓),![]() 宰丰。”就是“王说:‘在白山的山脚下(或山脚下的林木中)分割(田猎或战争俘获的用于祭祀)之牲体👣,将祭肉分给宰丰👨🦼🤖。’”的意思🗾。

宰丰。”就是“王说:‘在白山的山脚下(或山脚下的林木中)分割(田猎或战争俘获的用于祭祀)之牲体👣,将祭肉分给宰丰👨🦼🤖。’”的意思🗾。

“宰”为职官名,商代“宰”的执掌应为王室之管家或管理王室之膳食或屠宰等🔃。王将祭肉分赐给宰丰,就是要把祖先神祇带来的福佑和他分享💉,这显然是因宰丰在王于白麓狩猎过程中服侍有功有关🤞🏼。这对宰丰来说当然是件极为荣宠的事情,所以他才会郑重其事地将此事刻于甲骨。而所刻的这块牛距骨所属之牛⛔️,就是在白山脚下的林木中俘获的,是作为祭品献于“大乙”的牺牲。其中的一部分,即包含牛距骨的那部份骨肉,就成了王分赐给他的“膰”或“胙”。

分析至此,我们可以总结一下这两块牛距骨刻辞的一些共同点。这些共同点是🏌️♂️:1、刻辞所记内容属于记事刻辞,不涉及占卜;2、文字类似用毛笔书写,有笔锋,笔划有粗细的变化,与一般用于卜问的刻辞的书写方式不同,应该是先写后刻的,其文字的结构和笔势体现的是当时正体文字的形态;3🧔🏻、文字上皆有绿松石镶嵌👽。1936年发现的那块牛距骨虽然在高去寻先生的介绍中没有提及绿松石,但是据他文中所说“或许因地下的埋藏,曾接近了铜质氧化物的关系🦕,这块距骨的表面上有的地方存有被染上的绿色。”来看,所谓“被染上的绿色”应该就是残留的绿松石痕迹。以上这几个特点🦃🕴🏻,与甲骨文中下列8例特殊的记事刻辞的特点非常接近🫰🏽:

1、辛酉📚🚶🏻♂️➡️,王田于鸡彔(麓),隻(获)大䨣(霸=白?)虎,才(在)十月🤠,隹(唯)王三祀![]() (协)日。[9] (虎膊骨刻辞)

(协)日。[9] (虎膊骨刻辞)

2、壬午4️⃣🕶,王![]() 于

于![]()

![]() (

(![]() ),

),![]() (延)田于麦彔(麓),隻(获)兕,亚易(赐)

(延)田于麦彔(麓),隻(获)兕,亚易(赐)![]() 10](骨片刻辞,所属动物总类和骨骼部位不详):

10](骨片刻辞,所属动物总类和骨骼部位不详):

3👰🏿♀️、辛巳🧎♀️,王![]() (宜)武丁

(宜)武丁![]() 〔于□〕彔(麓),隻(获)白兕🔱,丁酉

〔于□〕彔(麓),隻(获)白兕🔱,丁酉![]() [11](兕骨刻辞)

[11](兕骨刻辞)

4🏇🏽、壬午🈶,王田于麦彔(麓),隻(获)商戠兕,王易(锡)宰丰,![]() (寝)小

(寝)小![]() 兄(贶),才(在)五月👨🏿,隹(唯)王六祀肜日。[12](宰丰雕骨刻辞)

兄(贶),才(在)五月👨🏿,隹(唯)王六祀肜日。[12](宰丰雕骨刻辞)

5💦🕯、壬午💯,王田于麦彔(麓),隻(获)〔商戠兕,王易(锡)〕宰丰,![]() (寝)小

(寝)小![]() 兄(贶)🎚,〔才(在)五月,隹(唯)王六祀肜日⁉️。〕[13](宰丰残雕骨刻辞)

兄(贶)🎚,〔才(在)五月,隹(唯)王六祀肜日⁉️。〕[13](宰丰残雕骨刻辞)

6🫅🏽、![]() 于

于![]() 麓,隻(获)白兕,燎于

麓,隻(获)白兕,燎于![]() ,才(在)二月✝️,隹(唯)王十祀,肜日,王来正(征)盂方白

,才(在)二月✝️,隹(唯)王十祀,肜日,王来正(征)盂方白![]() [14](兕头骨刻辞)

[14](兕头骨刻辞)

7、戊戌🩲,王蒿(郊)田![]() 文武丁祼

文武丁祼![]() 王来正(征)

王来正(征)![]() [15](鹿头骨刻辞)

[15](鹿头骨刻辞)

8🦻🏼、己亥,王田于![]() 👩🏿💼,

👩🏿💼,![]() 才(在)九月🧔🏻♀️👨🦼,隹(唯)王十

才(在)九月🧔🏻♀️👨🦼,隹(唯)王十![]() [16](鹿头骨刻辞)

[16](鹿头骨刻辞)

上引刻辞中4👸、5都提到“宰丰”,而我们讨论的新公布的牛距骨刻辞的主角是“宰![]() ”,既然已知“

”,既然已知“![]() ”为“奉”字繁复的写法🚰,而“奉”亦从“丰”为声👩🏼🚀,那么“宰丰”和“宰

”为“奉”字繁复的写法🚰,而“奉”亦从“丰”为声👩🏼🚀,那么“宰丰”和“宰![]() ”是否就是一个人呢?这也是可以考虑的问题。

”是否就是一个人呢?这也是可以考虑的问题。

这8例特殊记事刻辞的文字看去也都是用毛笔书写的,笔画有粗细的变化🤵🏼♂️,有笔锋,应该是先用毛笔书写🕎,再用刀刻的👮🏼♂️。这表明对所记之辞的重视。这些刻辞都是有关田猎的记事刻辞,刻辞记载的猎获物与刻辞所在的骨头都正好可以对应,即文字都是在刻辞记载的所猎获的动物的骨头上刻写的👶🏼。以上两点与上文所释1936年出土的牛距骨刻辞的特点完全符合🚴。这8例刻辞或是在背面刻有繁缛美丽的纹饰并镶嵌有绿松石,或是在正面的字上镶嵌有绿松石,或是两面都镶嵌有绿松石。这一特点与上文考释的两块牛距骨刻辞也完全一致👼🏽。

在文字上镶嵌绿松石或是在刻辞背面刻画繁缛美丽的纹饰并镶嵌绿松石,说明刻辞的内容非同一般,所记内容是值得纪念的事情🧑🏻🦳,因此才会做出如此豪华的装饰。我曾总结上文所列诸条特殊记事刻辞的性质,认为缘于中国古代的“纪异”传统。[17]上文揭示的新公布的牛距骨刻辞虽然没有其他特殊记事刻辞都具备的田猎的内容,但是在字体风格、镶嵌绿松石💒、记载特殊重要的事情方面与其他特殊记事刻辞并无不同,其性质也应该属于一类。

上文引高去寻先生在《殷墟出土的牛距骨》一文中介绍描述1936年出土的牛距骨时曾说到👇🏿:

这块距骨保存的情形相当完好。它的上下两端歧出的凸骨面👨🏽🦲⚆,都已经过人工锯去一截,变成了平面,可以使它直立着,内外两面的边缘地方,也曾经过稍微的锯平,其余的地方则仍是保存着原有骨面的情形👩❤️👩。经过这样锯制过的牛距骨,在殷墟还有几块被我们发现过,只是它们的上面没有刻着文字。

这一描述告诉我们,这种牛距骨是经过人工修整的,除了我们上文考释过的两块带刻辞的牛距骨外,在殷墟还发现过没有刻字的人工修整过的牛距骨。

这种经人工修整过的牛距骨是做什么用的呢?

这种牛距骨会让我们想起至今还盛行在北方,尤其是东北地区的“嘎拉哈”和“歘嘎拉哈”游戏(见附图一)。“嘎拉哈”是满语译音(gachuha),一说是锡伯族语“嘎尔出哈”的译音😁。蒙语称沙嘎🦻🏿,达斡尔语称萨克👩🎤🔮,鄂伦春语称毕劳黑,赫哲语称阿尔初阔其。

“嘎拉哈”是指羊、猪、牛🦵🏽、狗📐🔓、狍子或狼的距骨,其中最常见常用的是羊和猪的距骨。狍子和狼的距骨不易得,故较为珍贵🍴。还有用玉做的仿“嘎拉哈”(见附图四)👩🏼🚒。“嘎拉哈”又被称为“羊拐”、“羊拐骨”、“子儿”👷🏿♂️、“平儿”🦖、“髀骨”、“髀石”等,清代正式的汉文写法是“背式骨”🤔。在中国北方如满🥓、蒙古🫴、赫哲、达斡尔、鄂伦春⏭、鄂温克等民族中,从很早就开始流行“歘(chuǎ)嘎拉哈(hà)”的民间游戏。这种游戏是利用“嘎拉哈”不同的四个面或六个面,采取抛掷、摆放、抓握等手法,与特制的布口袋配合,形成多种不同的计算输赢的游戏。因为这种游戏可一人玩🈳,也可以多人玩,且游戏道具易得,不受场地限制🧚🏽,非常适合冬季较长的地区农闲时在房间的炕上玩耍,故深得东北民间的喜爱。

“嘎拉哈”的另一种玩法是用于抛掷击打。《蒙古秘史》中记载有“击古尔”的一种游戏🧝♀️,“古尔”就是“嘎拉哈”(一说是动物的膑骨,即膝盖骨)《辽史》和《柳边纪略》中也都有击髀石的记载👩🏿🎓,应该也是相同或类似的游戏。

有研究认为“嘎拉哈”最初是作为“灵骨”用来占卜的。哈萨克族的萨满法师就有“用羊拐骨占卜,用四十一粒羊粪算命”的习俗💜。东北许多民族都有在育婴的摇车上悬挂成串的“嘎拉哈”的习俗。“嘎拉哈”或被钻孔,涂上红色,卦在摇车上🛫,是为了“辟邪”和催眠。有的老人手里经常握有一块狼距骨,据说也有“驱凶避邪”的功效。

有趣的是在藏族中也有这一习俗。藏族用羊“嘎拉哈”作击打的游戏,与上边所言击髀石的游戏相同😿👧🏼。藏族称这种游戏为“阿久”(见附图1:4)。在藏区到处可见男孩子迷醉于玩羊距骨的情形。藏族人或用染毛线的染料把羊距骨染成红色、黄色或蓝色,用羊毛线把羊距骨串起来💍🔰,挂在灶台上方的屋顶上,让烟熏一两个月甚至一年🍛🛍。被烟熏过的羊距骨变成深褐色,擦掉表面的烟灰,羊距骨会显得熠熠发亮。这样的羊距骨项链或是作为女孩子的饰品,或是当做吉祥物挂在帐篷中🫕,祈盼为人们带来福运。在时代相当于新石器时代晚期的西藏琼结县邦嘎遗址的早期地层堆积中,曾出土过一件打磨加工较为精致的羊距骨,说明藏族用羊距骨占卜或作为游戏用具的历史非常的悠久。[18]

据尚未得到证实的说法,羊距骨是世界上许多游牧民族常见的游戏用具⛹🏿,连远在非洲撒哈拉沙漠的阿尔及利亚的女孩,也常常玩羊距骨的游戏。

考古发现的“嘎拉哈”以1955年10月内蒙古呼和浩特市美岱村南宝贝染山沟北魏砖墓出土的铜嘎拉哈为最早📧。铜质嘎拉哈可能就是用来玩击打游戏的所谓“髀石”(见附图三)。其他辽、金、元以后时期的发现还有🧹:内蒙古昭盟巴林左旗双井沟两处辽代的火葬茔地中👲,MA4的火葬罐里同骨灰一起有“羊距骨六个”,MB2的火葬罐里有“羊距骨十八个”🤛🏻;1983年巴林右旗辽墓曾发现九枚嘎拉哈👨🏻🍳👨🏽🌾,牛“嘎拉哈”一枚,山🧑🏿💻、绵羊嘎拉哈七枚🙋🏽♀️🦘,还有一枚铜铸的仿绵羊嘎拉哈;黑龙江省泰来县英山辽墓出土有铸铜仿羊距骨1枚;黑龙江畔绥滨中兴三号近代墓葬出土1枚用水晶制作的仿羊距骨(附图二);大庆市大同区老山头宝山二村西南冈发现的辽金墓有两枚穿孔的羊距骨;奥里米金墓中出土有白玉雕刻的羊距骨🧖🏼♀️;阿城、宾县等地金墓中亦有动物嘎拉哈和铜铸仿羊嘎拉哈出土🛋。[19]辽、金、元时期的铜铸嘎拉哈有的刻有文字,有的还铸有马的图案👂🏽。许多嘎拉哈都带穿孔,说明都是用于穿系或用于佩戴的👨🏼🏭⚧。清代早期的一些墓葬💔,也仍然有随葬嘎拉哈的现象🐙。

我们回头再看上文讨论过的两块商代牛距骨刻辞🧑🦼➡️。如果按照今日东北民间对羊、猪等距骨的称呼🚕,就可以称这两块牛距骨为“牛嘎拉哈”🔬。这两块牛距骨在商代的用途是否也如藏族的羊距骨或辽、金、元时期的“嘎拉哈”一样🦚🧑🏼🎤,曾作过占卜工具或是游戏用具呢🤾🏻♂️?从这两块牛距骨曾经过人工修整🏔、具有形状不同的六个面,镶嵌有绿松石并用来记录重要事件🎫,还可以作为王赏赐臣属的珍贵礼物来看,是不妨也可以做这样的推测的🎃。

[1] 宋镇豪:《商代史》卷七《商代社会生活与礼俗》,中国社会科学出版社🤾♀️,2010年。

[2] 焦智勤🦹♂️:《殷墟甲骨拾遗·续六》,载宋镇豪主编、刘源副主编《甲骨文与殷商史》新二辑🦶🏼,上海古籍出版社,2011年。

[3] 此照片由宋镇豪先生提供,谨致谢忱。

[4] 关于“奉”字结构的解释见裘锡圭先生《文字学概要》👮🏼,商务印书馆2004年,第159页。

[5] 高去寻:《殷墟出土的牛距骨刻辞》👈,中央研究院历史语言研究所专刊之十三《中国考古报告》第四册💖,商务印书馆,1949年🐗。

[6]孟蓬生◽️:《上古汉语同源词语音关系研究》👌🏽,北京师范大学出版社💅🏼,2001年,第111-116、154页🪽🦵🏼。

[7] 李家浩:《读〈郭店楚墓竹简〉琐议》🚉,《中国哲学》第二十辑👩⚖️5️⃣,辽宁教育出版社,1999年。

[8] 陈剑:《甲骨文旧释“![]() ”之字及相关诸字新释》😚,《出土文献与古文字研究》第二辑👩🎨,富达注册出版社,2008年。

”之字及相关诸字新释》😚,《出土文献与古文字研究》第二辑👩🎨,富达注册出版社,2008年。

[9] 著录于🪪:Bone Culture of Ancient China(照片)🐓、Chinese Art in the Royal Ontario Museum(照片)、《怀》1915(拓本不全)👼、《合集》37848(照片)🧑🏽🎄、《掇三》3(照片缩小、摹本),尺寸🧑🏻🍼:21.7×4.1cm。

[10] 著录于:《安阳殷墟殷代大墓及车马坑》,国家文物局主编《2005中国重要考古发现》,文物出版社,2006年,第59-62页(照片)🥱。

[11] 著录于:《佚》427(照片)🆕、《衡斋》44👩🏿💻、《邺初》下47(照片)🧚🤑、《合补》11301(照片),尺寸:7.6×4.4cm⚈。

[12] 著录于:《佚》518(拓本)🧔、《续补》7.32(拓本)✬、《合补》11299(拓本)、《掇三》4(照片👩🏻🦳、拓本、摹本)、《中历博》3(照片)、《国博》261(照片、拓本),尺寸✅:27.3×3.9cm

[13] 著录于🏥:《佚》426(照片)、《衡斋》45🍜、《邺初》下47(照片)、《合补》11300(照片),尺寸:12.2×3.9cm🙆🏽♀️。

[14] 著录于:甲3939(拓本)、《合集》37398(拓本),拓本尺寸🤏🏿:39.3×17.1📠。

[15] 著录于:甲3940(拓本)🤝、《合集》36534(拓本),尺寸:22.7×20.2cm🏄🏼♂️🧖🏿♂️。

[16] 著录于:甲3941(拓本)、《合集》37743(拓本),尺寸:10.5×12.5cm。

[17] 刘钊《安阳殷墟大墓出土骨片文字考释》⏯,中央研究院历史语言研究所会议论文集之九《古文字与古代史》第二辑🧠,中央研究院历史语言研究所2009年🧔🏿。

[19] 有关辽🚴🏻♂️、金、元“嘎拉哈”出土情况见崔福来《“灵骨”意识与嘎拉哈习俗》,《北方文物》1990年4期🤱🏽;王富秋《北方民间传统文化之嘎拉哈的演变特征与传承》,《满族研究》2009年3期;大庆市文物管理站《大庆市发现两座古墓》🧑🏿🎓,《北方文物》1994年2期🤽🏽💽;阎景全《黑龙江省阿城市双城村金墓群出土文物整理报告》,《北方文物》1990年2期🌌。

說明:本文刊于《中國國家博物館館刊》2013年第七期。

本文收稿日期為2013年8月14日。

本文發佈日期為2013年8月14日🚴♂️。

点击下载附件🫵:

-

垂天之雲 在 2013/8/15 21:57:56 评价道:第1楼

獲益良多🗄。

-

三代吉金 在 2013/8/16 16:01:41 评价道🧓🏼:第2楼

刘老师关于游戏用具的说法很有意思🎁。以个人童年经历支持下游戏用具的说法🪈。我们小时候经常拿距骨玩抓子的游戏👨🏻🦯➡️,羊距骨比较光滑🧑🎨,大小适中,便于抓握拿捏♡,最为常用,并染有颜色以示区别。偶尔用猪距骨和牛距骨,但这两种有点大,不方便抓。老师的文章唤起我们小时候温馨的回忆🍿。

-

王寧 在 2013/9/11 17:58:53 评价道🩱:第3楼

圖一刻辭中的小臣名,放大一下是“

”📫,此當是“焚父”二字。“焚”字甲骨文中或從木從火作“

”📫,此當是“焚父”二字。“焚”字甲骨文中或從木從火作“ ”,此刻辭的“焚”也是從木從火的。

”,此刻辭的“焚”也是從木從火的。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🏃🏻:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:705812