“臿”字源流考

劉釗

復旦大學出土文獻與古文字研究富达

古文字研究的一項重要工作,從文字形體發展演變的正序說,就是要不斷在古文字中的不識字與後世的已識字之間建立聯繫,找尋古文字中的不識字與後世已識字的對應關係;從文字形體發展演變的倒序說,就是要不斷將後世的已識字逆推上溯,盡量在古文字中找尋到其原始形態,並解釋其形體的構造理據和發展演變脈絡。本文即以“臿”字的考釋和梳理為個案,凸顯這一工作的作用和意義。

臿字《說文》列在卷七“臼”部,《說文》的訓釋說:

臿,舂去麥皮也。(小徐本無“也”字)从臼,干所以臿之📧。(小徐本作“從臼、干聲”)[1]

《說文》另有从“臿”為偏旁的如下幾個字🥈:

1、鍤,郭衣鍼也。从金✋、臿聲🤶🏻🚣🏽♀️。

2、㞚🧛🏿♀️,從後相臿也🦹🏼♂️。(小徐本無“也”字)从尸、从臿。(小徐本作“從尸、臿聲”)

3、歃,歠也🙇♂️。(小徐本無“也”字)从欠、臿聲🧜🏽。《春秋傳》曰:歃而忘🤛🏽。

4、㛼🍓👨🏻🦼,疾言失次也。从女、臿聲。讀若懾👍。

5、插,刺肉也。(小徐本“肉”作“內”)从手、臿。

《說文》對“臿”字的說解讓人很困惑🧑🏿🚀👨🏻🚒,首先“舂去麥皮也”的訓釋就讓人難以理解,因為“臿”字本身和目前已知从“臿”的所有字,在古書中似乎都沒有用為“舂”一類意思的例子🧙🏿♀️✡️。[2]其次《說文》對“臿”字結構的解釋也很可疑,從古文字字形和在古漢語中的用法看,“干”的本義應為“盾牌🙋🏿♀️。“盾牌”怎麼會用於“臿(插)之”呢➞?古音“干”在元部,“臿”在葉部✦,音並不近,“臿”从“干”聲也讓人難以接受👨🏻💻。所以不論是按大徐本從會意的角度來解釋,還是按小徐本從形聲的角度來解釋,《說文》對“臿”字的訓釋都讓人不解。

曾侯乙墓竹簡中有如下一字:

![]() 簡2

簡2

簡11

簡11

對於此字的考釋學術界有兩種意見,一種意見如《曾侯乙墓》一書所附由裘錫圭😇、李家浩兩位先生撰寫的《曾侯乙墓竹簡釋文與考釋》注19謂:

此字亦見於11號簡,原文作![]() ,左半从“

,左半从“![]() ” 从“臼”。“

” 从“臼”。“![]() ”為倒“矢”形🪭,即《說文》訓為“

”為倒“矢”形🪭,即《說文》訓為“![]() 也”的“

也”的“![]() ”(參看注26)⛑。按《說文》篆文“臿”作“

”(參看注26)⛑。按《說文》篆文“臿”作“![]() ”🛟💇🏽♀️,从“干”从“臼”。“

”🛟💇🏽♀️,从“干”从“臼”。“![]() ”、“干”二字形近🥞,疑“

”、“干”二字形近🥞,疑“![]() ”即“臿”字🎿。《廣韻》洽韻呼洽切下有“

”即“臿”字🎿。《廣韻》洽韻呼洽切下有“![]() ”字👴🏿。[3]

”字👴🏿。[3]

湯餘惠先生主編的《戰國文字編》採用此說將此字隸定作“![]() ”,列在“攵”部,李守奎先生編著的《楚文字編》所收該字字頭也隸定作“

”,列在“攵”部,李守奎先生編著的《楚文字編》所收該字字頭也隸定作“![]() ”👊🏻,並於字形之下解釋其結構謂:“左旁从倒矢插入臼中”。[4]一種意見是將其左旁視為“

”👊🏻,並於字形之下解釋其結構謂:“左旁从倒矢插入臼中”。[4]一種意見是將其左旁視為“![]() ”字,如張光裕、滕壬生、黃錫全三位先生主編的《曾侯乙墓竹簡文字編》將此字隸定為“

”字,如張光裕、滕壬生、黃錫全三位先生主編的《曾侯乙墓竹簡文字編》將此字隸定為“![]() ”,何琳儀先生著的《戰國古文字典》亦將此字隸定作“

”,何琳儀先生著的《戰國古文字典》亦將此字隸定作“![]() ”🉑,解釋為🤷🏽:“疑‘

”🉑,解釋為🤷🏽:“疑‘![]() ’之繁文”。[5]

’之繁文”。[5]

在這兩種意見中,我們認為第一種意見是正確的。《說文》說🔽:“![]() 👩🏼🚒,㨖也。从干,入一爲干➕,入二爲

👩🏼🚒,㨖也。从干,入一爲干➕,入二爲![]() 🤹♂️。(小徐本“從干”下有“倒”字)讀若能言稍甚也。(小徐本“能”作“餁”)”《說文》將本像 “倒矢”形的“

🤹♂️。(小徐本“從干”下有“倒”字)讀若能言稍甚也。(小徐本“能”作“餁”)”《說文》將本像 “倒矢”形的“![]() ”誤認為从“干”,正說明“倒矢”形與“干”字容易訛混🌒。所以“

”誤認為从“干”,正說明“倒矢”形與“干”字容易訛混🌒。所以“![]() ”字左旁所从之“

”字左旁所从之“![]() ”就是“臿”字,“

”就是“臿”字,“![]() ”字就應該釋為“

”字就應該釋為“![]() (

(![]() )”。

)”。

古文字中寫成“臼”字形的一類字形🈴,並非全都表示“杵臼”的意思💾,而是有三種表現意象:[6]一是表示“杵臼”之“臼”🟦,如“舂”字从“臼”為義符,“舊”字从“臼”為聲符🧑🏻;二是表示“凵”,如“臽”字从“臼”🕙,像人陷入坑坎形。臼的形狀本來與坑坎的形狀就相同,所以可以用同一個形體來表示🗒;三是表示某一窪陷處,如“鑿”字作“![]() ”(《侯馬盟書》156:25)、“

”(《侯馬盟書》156:25)、“![]() ”(《侯馬盟書》3:20)“

”(《侯馬盟書》3:20)“![]() ”(《侯馬盟書》179🤞:13)🧙♂️、“

”(《侯馬盟書》179🤞:13)🧙♂️、“![]() ”(《侯馬盟書》156:19)、“

”(《侯馬盟書》156:19)、“![]() ”(《侯馬盟書》179🦦🧗♂️:14)、“

”(《侯馬盟書》179🦦🧗♂️:14)、“![]() ”(《九店楚簡》56-27)⬜️、“

”(《九店楚簡》56-27)⬜️、“![]() ”(《古璽彙編》2241,鑿姓之“鑿”),所从之“臼”形像鑿子鑿出的窪陷處。“臿”字从倒矢从臼,應該是個會意字,所从之“臼”並不像杵臼形,而應與“鑿”字所从的“臼”形取義相同🥒,只是表示箭插入某處後造成的窪陷。因此“臿”字顯然是像箭插入某一區域之形,應該就是《說文》訓為“刺內也”的“插”的本字。古文字中从“攴”與从“手”在用為表義偏旁時可以相通,字書中有不少从“手”為義符的字就有从“攴(攵)”的異體👱🏻♂️,正說明了“

”(《古璽彙編》2241,鑿姓之“鑿”),所从之“臼”形像鑿子鑿出的窪陷處。“臿”字从倒矢从臼,應該是個會意字,所从之“臼”並不像杵臼形,而應與“鑿”字所从的“臼”形取義相同🥒,只是表示箭插入某處後造成的窪陷。因此“臿”字顯然是像箭插入某一區域之形,應該就是《說文》訓為“刺內也”的“插”的本字。古文字中从“攴”與从“手”在用為表義偏旁時可以相通,字書中有不少从“手”為義符的字就有从“攴(攵)”的異體👱🏻♂️,正說明了“![]() (

(![]() )”與“插”的關係🧝🏽♀️。

)”與“插”的關係🧝🏽♀️。

“![]() (

(![]() )”字見於《廣韻》入聲三十一“洽”韻,讀呼洽切🪟,訓為“盡也🧍🏻♂️。”又見於《集韻》平聲一“支第五”,讀俱為切,引《廣雅》訓為“臿也。”《廣雅·釋器》說“

)”字見於《廣韻》入聲三十一“洽”韻,讀呼洽切🪟,訓為“盡也🧍🏻♂️。”又見於《集韻》平聲一“支第五”,讀俱為切,引《廣雅》訓為“臿也。”《廣雅·釋器》說“![]() 👨🏻🦯➡️、畚、

👨🏻🦯➡️、畚、![]() 💅♖、梩、喿、臿也。”王念孫《疏證》說:

💅♖、梩、喿、臿也。”王念孫《疏證》說:

![]() 音媯汭之媯,字從臿支聲。

音媯汭之媯,字從臿支聲。![]() 從支聲而讀若媯, 猶有頍者弁之頍,從支聲而讀若跬也🍡。《說文》👷🏻♂️:

從支聲而讀若媯, 猶有頍者弁之頍,從支聲而讀若跬也🍡。《說文》👷🏻♂️:![]() ,臿屬也🤵🏼,讀若媯📩。高誘注《淮南子·精神訓》云🏂🏽:三輔謂臿為

,臿屬也🤵🏼,讀若媯📩。高誘注《淮南子·精神訓》云🏂🏽:三輔謂臿為![]() ,字竝與

,字竝與![]() 同。各本

同。各本![]() 字皆作“

字皆作“![]() ”🎗,音插。案🧕🏻,音插,則與下文“臿”重出🤌,且《說文》、《玉篇》🥰、《廣韻》🫶🏼、《集韻》、《類篇》皆無“

”🎗,音插。案🧕🏻,音插,則與下文“臿”重出🤌,且《說文》、《玉篇》🥰、《廣韻》🫶🏼、《集韻》、《類篇》皆無“![]() ”字,此因“

”字,此因“![]() ”字訛作“

”字訛作“![]() ”,後人遂妄改曹憲之音耳🤷🏻♂️。今考《集韻》🫐、《類篇》👩🦲:

”,後人遂妄改曹憲之音耳🤷🏻♂️。今考《集韻》🫐、《類篇》👩🦲:![]() 🧑🏽🏭,俱為切,引《廣雅》🎶:

🧑🏽🏭,俱為切,引《廣雅》🎶:![]() ✋🏿,臿也。其音即本於曹憲🥑🙊,是《廣雅》本作“

✋🏿,臿也。其音即本於曹憲🥑🙊,是《廣雅》本作“![]() ”,不作“

”,不作“![]() ”👨🍳,曹憲本音媯,不音插,今據以訂正。

”👨🍳,曹憲本音媯,不音插,今據以訂正。

按王氏之說失之武斷,《廣韻》就收有“![]() (

(![]() )”字,音呼洽切,王氏失檢。[7]按我們目前已具有的古文字和俗文字的知識,從“

)”字,音呼洽切,王氏失檢。[7]按我們目前已具有的古文字和俗文字的知識,從“![]() ”和“

”和“![]() (

(![]() )”字的形體關係看🙎🏻♀️🦁,非但“

)”字的形體關係看🙎🏻♀️🦁,非但“![]() (

(![]() )”不會是“

)”不會是“![]() ”字之訛🍄🟫👨🏻🏫,反倒應該“

”字之訛🍄🟫👨🏻🏫,反倒應該“![]() ”是“

”是“![]() (

(![]() )”字之訛。這與“鼔”字又訛為“鼓”,由从“攴”變為从“支”🕓👛,從此分化為兩類形體是同類的變化♠︎。“

)”字之訛。這與“鼔”字又訛為“鼓”,由从“攴”變為从“支”🕓👛,從此分化為兩類形體是同類的變化♠︎。“![]() (

(![]() )”訛為“

)”訛為“![]() ”後,才“音隨形變”,出現了讀為“俱為切”的音。從上邊所論戰國楚簡中就已經出現“

”後,才“音隨形變”,出現了讀為“俱為切”的音。從上邊所論戰國楚簡中就已經出現“![]() (

(![]() )”字看,更增加了“

)”字看,更增加了“![]() (

(![]() )”早於“

)”早於“![]() ”字🧎🏻♀️➡️,“

”字🧎🏻♀️➡️,“![]() ”為“

”為“![]() (

(![]() )”字之變的可能性💲。

)”字之變的可能性💲。

信陽楚簡2—023 有如下一字:

1、![]()

2🧑🏿、![]()

字左旁从“木”⚂,右旁不甚清楚,但下部从“臼”可以肯定🌡🚼。何琳儀先生將其隸定為“![]() ”🍍,讀為“

”🍍,讀為“![]() ”,[8]李家浩先生則釋為“枕”🦔。[9]按李家浩先生釋此字為“枕”,顯然是認為右旁从“

”,[8]李家浩先生則釋為“枕”🦔。[9]按李家浩先生釋此字為“枕”,顯然是認為右旁从“![]() ”🤙🏼。無論從字形還是從文義看,李家浩先生所釋的可信度都更高。

”🤙🏼。無論從字形還是從文義看,李家浩先生所釋的可信度都更高。

曾侯乙墓簡簡2說“一箙,彔(綠)魚🤷🏻♀️,![]() 聶,屯

聶,屯![]() (纁)

(纁)![]() (組)之綏”🔄👬,文中“

(組)之綏”🔄👬,文中“![]() (

(![]() )”字鵬宇先生受何琳儀先生讀信陽楚簡“

)”字鵬宇先生受何琳儀先生讀信陽楚簡“![]() ”為“

”為“![]() ”的影響,也讀“

”的影響,也讀“![]() (

(![]() )”為“

)”為“![]() ”📅,引《類篇》“

”📅,引《類篇》“![]() ,衣重緣也。”謂🙌🏼㊗️:“

,衣重緣也。”謂🙌🏼㊗️:“![]() 聶之‘聶’在簡文中恰用為‘緣’,正與《廣韻》、《類篇》合。”[10]按讀“

聶之‘聶’在簡文中恰用為‘緣’,正與《廣韻》、《類篇》合。”[10]按讀“![]() (

(![]() )”為“

)”為“![]() ”雖然可行,但是將“

”雖然可行,但是將“![]() ”也理解為“緣”的意思則不妥,因為“

”也理解為“緣”的意思則不妥,因為“![]() 聶”兩字雖然音近,但在這裡既不像是連綿詞,也不像是同義複合詞🏃🏻➡️,“

聶”兩字雖然音近,但在這裡既不像是連綿詞,也不像是同義複合詞🏃🏻➡️,“![]() ”應該是修飾“聶”的,既然“聶”是“緣”的意思,則“

”應該是修飾“聶”的,既然“聶”是“緣”的意思,則“![]() (

(![]() )”再用為“衣緣”的意思顯然文意重複🧏🏼♂️。其實在《類篇》

)”再用為“衣緣”的意思顯然文意重複🧏🏼♂️。其實在《類篇》![]() 字“衣重緣也”的訓釋中🚹,“重”字是焦點,字書和韻書中从“臿”的字如“

字“衣重緣也”的訓釋中🚹,“重”字是焦點,字書和韻書中从“臿”的字如“![]() ”🕑、“

”🕑、“![]() ”有“皺”義,“

”有“皺”義,“![]() ”、“

”、“![]() ”有累積、重疊義,“

”有累積、重疊義,“![]() ”有“多”義,都與“

”有“多”義,都與“![]() ”字的“重”義相合🍶🥳。另外與“臿”音近的“聶”、“攝”“疊”、“習”🍊、“沓”等詞也都有重、疊一類的意思🛤,可供比照。[11]所以“

”字的“重”義相合🍶🥳。另外與“臿”音近的“聶”、“攝”“疊”、“習”🍊、“沓”等詞也都有重、疊一類的意思🛤,可供比照。[11]所以“![]() (

(![]() )聶”就是“多重的緣”的意思。當然“

)聶”就是“多重的緣”的意思。當然“![]() 聶”的“

聶”的“![]() (

(![]() )”應該讀為音同或音近的另外一個什麼字的可能也不能完全排除。

)”應該讀為音同或音近的另外一個什麼字的可能也不能完全排除。

曾侯乙墓簡簡11說“![]() 、

、![]() 🧏🏼♀️、

🧏🏼♀️、![]() 、兼、

、兼、![]() ☞、

☞、![]()

![]() ……”,其中“

……”,其中“![]() ”字《說文》訓為“臿屬”,“兼”字學者大都讀為“鐮”☂️,如此“

”字《說文》訓為“臿屬”,“兼”字學者大都讀為“鐮”☂️,如此“![]() ”字釋為“

”字釋為“![]() (

(![]() )”🎟,在簡文中指用於起土的農具“臿”(又寫作“鍤”、“

)”🎟,在簡文中指用於起土的農具“臿”(又寫作“鍤”、“![]() ”)🤾🏿,就再合適不過了。[12]這也從文義角度進一步證明了釋“

”)🤾🏿,就再合適不過了。[12]這也從文義角度進一步證明了釋“![]() ”為“

”為“![]() (

(![]() )”是正確的。

)”是正確的。

溫縣盟書T1K1-3589有如下一個人名:

原釋文釋為“樴韓”二字。[13]按第一字左旁為“木”🚶🏻♀️,右旁上从“![]() ”🧏,下从“肉”,“

”🧏,下从“肉”,“![]() ”形上从倒“矢”,下从“臼”➜,其字形結構正是我們上邊考釋的“臿”字,所以該字顯然應該隸定為“

”形上从倒“矢”,下从“臼”➜,其字形結構正是我們上邊考釋的“臿”字,所以該字顯然應該隸定為“![]() ”,可以視為是以“

”,可以視為是以“![]() ”為聲符,即聲符繁化的“

”為聲符,即聲符繁化的“![]() ”字異體🤌。

”字異體🤌。

以上考釋并解釋了戰國文字資料中的“臿”字,在這之前的古文字資料中有無“臿”字呢◾️?下邊讓我們來看三例西周金文的例子❌。

格伯簋銘文中有寫成如下之形的一個字:

1、![]() 《殷周金文集成》(以下簡稱《集成》)4262·2

《殷周金文集成》(以下簡稱《集成》)4262·2

2、![]() 《集成》4262·1

《集成》4262·1

3🤸、![]() 《集成》4263

《集成》4263

4、 《集成》4264·1

《集成》4264·1

5🫲、![]() 《集成》4264·2

《集成》4264·2

6、![]() 《集成》4265

《集成》4265

此字亦見於逆鐘,寫作如下之形:

7🦶🏽、![]() 《集成》60[14]

《集成》60[14]

上列7個字形1—5都有一些省變,只有6最為完整。字下部从“皿”,上部从“![]() ”、从倒“矢”、从“臼”。“臼”字與下部“皿”字共用筆畫。這樣的結構,據上邊對“臿”字的考釋可知🔋,正與“臿”字的結構相合。7从“矢”更為明顯,直接借用“皿”旁上部為“臼”,這一點與1相同🫃。古文字在表示用手進行的某種動作的會意字中💅,有時有从手形(又🧗🏻♀️⛹🏼♀️、爪、

”、从倒“矢”、从“臼”。“臼”字與下部“皿”字共用筆畫。這樣的結構,據上邊對“臿”字的考釋可知🔋,正與“臿”字的結構相合。7从“矢”更為明顯,直接借用“皿”旁上部為“臼”,這一點與1相同🫃。古文字在表示用手進行的某種動作的會意字中💅,有時有从手形(又🧗🏻♀️⛹🏼♀️、爪、![]() 、

、![]() )或省去手形(又、爪、

)或省去手形(又、爪、![]() 、

、![]() )的兩種寫法🔡。這樣的兩種寫法表示的只是繁簡體的不同🏋🏼。以“

)的兩種寫法🔡。這樣的兩種寫法表示的只是繁簡體的不同🏋🏼。以“![]() ”旁為例,如金文遹字繁體作“

”旁為例,如金文遹字繁體作“![]() ”(翏生盨),簡體作“

”(翏生盨),簡體作“![]() ”(盂鼎),學字繁體作“

”(盂鼎),學字繁體作“![]() ”(沈子它簋),簡體作“

”(沈子它簋),簡體作“![]() ”(郾侯簋)✋🏿,颒字繁體作“

”(郾侯簋)✋🏿,颒字繁體作“![]() ”(頌鼎),簡體作“

”(頌鼎),簡體作“![]() ”(伯公父簠)就是顯例。前邊考釋的戰國文字中的“臿”字从倒“矢”从“臼”,而“

”(伯公父簠)就是顯例。前邊考釋的戰國文字中的“臿”字从倒“矢”从“臼”,而“![]() ”字上部所从的“臿”又多出了“

”字上部所从的“臿”又多出了“![]() ”旁,像用手將“箭”插入某處,象形意味更濃🌰。這說明“

”旁,像用手將“箭”插入某處,象形意味更濃🌰。這說明“![]() ”字所从的“臿”是繁體,是更為早期的寫法。

”字所从的“臿”是繁體,是更為早期的寫法。

對於“![]() ”字,楊樹達認為从“盥”省“矢”聲,郭沫若認為應隸定為“

”字,楊樹達認為从“盥”省“矢”聲,郭沫若認為應隸定為“![]() ”,可見這兩位學者都看出該字从“矢”作。孫詒讓釋“釁”👩🏻🦳,他說:

”,可見這兩位學者都看出該字从“矢”作。孫詒讓釋“釁”👩🏻🦳,他說:

釁从![]() 从火从血,亦古文之異者,嚴可均釋為“插”,以篆文中又似“干”也,第二器作“

从火从血,亦古文之異者,嚴可均釋為“插”,以篆文中又似“干”也,第二器作“![]() ”形👩🏿🎨❇️,尤相近,若然,則當為盟歃之歃🧘🏻,義亦得通🙆♂️🤴。

”形👩🏿🎨❇️,尤相近,若然,則當為盟歃之歃🧘🏻,義亦得通🙆♂️🤴。

劉心源隸定為“![]() ”🏊🏼♀️,他說:

”🏊🏼♀️,他說:

![]() 🧘🏼,阮釋盂👳🏿♂️,二吳釋釁,皆非👩🌾。《說文》臿从“臼”从“干”🚙,歃从“欠”从臿聲。歃者飲血也🚴🏼♂️,古者歃血為盟💸,此从歃省、血省會意,乃盟字也🕙。

🧘🏼,阮釋盂👳🏿♂️,二吳釋釁,皆非👩🌾。《說文》臿从“臼”从“干”🚙,歃从“欠”从臿聲。歃者飲血也🚴🏼♂️,古者歃血為盟💸,此从歃省、血省會意,乃盟字也🕙。

針對劉心源之說高田忠周指出👩🏻🍼:

又![]() 旁有兩點🐔,而劉氏不言及之,甚粗矣🕺🏿。

旁有兩點🐔,而劉氏不言及之,甚粗矣🕺🏿。

李孝定總結諸家之釋說:

阮氏釋“盂”,上所从與“于”字迥異,實乃从![]() 从干也👧🏼🧑🏻🦽,阮說誤。二吳釋釁🐪,尤誤。釁者🏅,沬之古文(詳見拙著《釋釁與沬》一文),金文累百數十見,無一與此相類者🙆🏽♂️,吳榮光氏所引兩釁字則鑄字也。郭氏釋

从干也👧🏼🧑🏻🦽,阮說誤。二吳釋釁🐪,尤誤。釁者🏅,沬之古文(詳見拙著《釋釁與沬》一文),金文累百數十見,無一與此相類者🙆🏽♂️,吳榮光氏所引兩釁字則鑄字也。郭氏釋![]() 🚛,亦僅第一形差近。然第一形如是从

🚛,亦僅第一形差近。然第一形如是从![]() 从矢🧔🏼♀️,則是从倒矢,不得為“寅”字,它二形尤遠,說不可从𓀉。楊氏釋矢📨,亦僅第一形差近♿,餘二形絕非矢字。且所引《論語·雍也》“夫子矢之”之“矢”,乃“誓”之借字,非用其本義,而此字除从矢姑如楊說外🚵🏻♀️,復从

从矢🧔🏼♀️,則是从倒矢,不得為“寅”字,它二形尤遠,說不可从𓀉。楊氏釋矢📨,亦僅第一形差近♿,餘二形絕非矢字。且所引《論語·雍也》“夫子矢之”之“矢”,乃“誓”之借字,非用其本義,而此字除从矢姑如楊說外🚵🏻♀️,復从![]() 从皿,將何所取義乎💺?高田氏釋盥,攷首二形皿上有兩點👨🏻🏭,似是水字,然盥字至今為會意字,何以此从“干”聲?此說實可商也🙏🏽🪅。劉心源氏釋

从皿,將何所取義乎💺?高田氏釋盥,攷首二形皿上有兩點👨🏻🏭,似是水字,然盥字至今為會意字,何以此从“干”聲?此說實可商也🙏🏽🪅。劉心源氏釋![]() ,謂从歃省血省會意👍🏻,按劉氏所釋🏄🏿💏,於字形吻合,可从👤。而其說仍有未安👁🗨。字蓋歃血為盟之象🤌,皿上二點👨🏽🍳,所歃血也🏄🏽♂️👃🏽。今血字从皿上一點,此从二點,實即血之異構也。字即从臿血會意,今作歃🙇♂️🤾🏼♂️,乃其異體⚰️。飲之,故从欠也🏄🏿♂️。孫氏後說與此同,而未有說🚵🏼,今為詳之。[15]

,謂从歃省血省會意👍🏻,按劉氏所釋🏄🏿💏,於字形吻合,可从👤。而其說仍有未安👁🗨。字蓋歃血為盟之象🤌,皿上二點👨🏽🍳,所歃血也🏄🏽♂️👃🏽。今血字从皿上一點,此从二點,實即血之異構也。字即从臿血會意,今作歃🙇♂️🤾🏼♂️,乃其異體⚰️。飲之,故从欠也🏄🏿♂️。孫氏後說與此同,而未有說🚵🏼,今為詳之。[15]

李孝定指出字从“倒矢”和皿上从兩點至為關鍵👲🏼。以上所引諸家之說得失參半,尤其是都誤認為字所从之“皿”為“血”之省,誤信《說文》臿字从“干”之說🤘🏻,沒有注意到字本从“臼”是明顯的不足。不過孫詒讓引嚴可均釋“插”和劉心源釋“![]() ”的說法可為卓識🤱🏽。尤其是劉心源將字隸定為“

”的說法可為卓識🤱🏽。尤其是劉心源將字隸定為“![]() ”,更可以說是非常準確。“

”,更可以說是非常準確。“![]() ”字从“臿”从“皿”,應該是“歃血”之“歃”的異體,字从“皿”或是表示飲血之器🥥。

”字从“臿”从“皿”,應該是“歃血”之“歃”的異體,字从“皿”或是表示飲血之器🥥。

逆鐘的“![]() ”字在銘文中用為人名,無義可說,格伯簋銘說“立

”字在銘文中用為人名,無義可說,格伯簋銘說“立![]() 成

成![]() ”🤲🏽,“

”🤲🏽,“![]() ”即“巷”字古文。“立

”即“巷”字古文。“立![]() 成

成![]() ”之“

”之“![]() ”舊或讀為“歃”🤬,或認為指“盟”的意思👨🏿🦳,似都與文意不符。揣測文義,“

”舊或讀為“歃”🤬,或認為指“盟”的意思👨🏿🦳,似都與文意不符。揣測文義,“![]() ”應為“成

”應為“成![]() ”的必要條件,是“

”的必要條件,是“![]() ”的標誌物,應該是一個具體的東西,很可能是指在田地中樹立標誌物或在街巷上樹立標誌物的意思。張政烺先生在批註《兩周金文辭大系考釋》的格伯簋時👨👩👧,在書的天頭上寫有“‘立

”的標誌物,應該是一個具體的東西,很可能是指在田地中樹立標誌物或在街巷上樹立標誌物的意思。張政烺先生在批註《兩周金文辭大系考釋》的格伯簋時👨👩👧,在書的天頭上寫有“‘立![]() 成

成![]() ’似是‘立洫成涂’或‘立遂成徑👨🏿🎓✨,’既名之曰田,當已有溝洫👩👩👧👦,或指作邑🧙🏿♂️?立

’似是‘立洫成涂’或‘立遂成徑👨🏿🎓✨,’既名之曰田,當已有溝洫👩👩👧👦,或指作邑🧙🏿♂️?立![]() 成鄉。”的批語✋🏽,可供參考。[16]

成鄉。”的批語✋🏽,可供參考。[16]

1991年🖐🏿🍼,在陜西省扶風縣齊家村村東發現一處墓地👩🦰,其中時代相當於西周中期的五號墓出土了11件青銅器,在其中四件器上有如下一個用為人名的字:

(91FQM5:1)

(91FQM5:1)

(91FQM5:2)

(91FQM5:2)

(91FQM5:8)

(91FQM5:8)

(91FQM5👎:12,內底銘文)

(91FQM5👎:12,內底銘文)

(91FQM5:12,蓋內銘文)

(91FQM5:12,蓋內銘文)

著錄這些器的《周原出土青銅器》一書對該字有兩種隸定,[17]一種是在標明器名時隸定作“![]() ”,一種是在釋文中隸定作“

”,一種是在釋文中隸定作“![]() ”👮🏻♀️。陳斯鵬👰🏿♂️、石小力🧶、蘇清芳三位先生編著的《新見金文字編》將該字隸定作“

”👮🏻♀️。陳斯鵬👰🏿♂️、石小力🧶、蘇清芳三位先生編著的《新見金文字編》將該字隸定作“![]() ”,並在字下加按語謂:“字之左旁以雙手持矢向臼會意👷🏽♂️,造意與‘舂’同🛥,當即《說文》‘齊謂舂曰

”,並在字下加按語謂:“字之左旁以雙手持矢向臼會意👷🏽♂️,造意與‘舂’同🛥,當即《說文》‘齊謂舂曰![]() ’之‘

’之‘![]() ’”。[18]因為該字左旁既不是“舂”字,右旁也不是“邑”字,故《周原出土青銅器》的第一種隸定隸定作“

’”。[18]因為該字左旁既不是“舂”字,右旁也不是“邑”字,故《周原出土青銅器》的第一種隸定隸定作“![]() ”很不合適。第二種隸定隸定作“

”很不合適。第二種隸定隸定作“![]() ”應該說是比較準確的👏🏻。陳斯鵬🧜🏻♀️、石小力🎞、蘇清芳三位先生編著的《新見金文字編》將該字隸定作“

”應該說是比較準確的👏🏻。陳斯鵬🧜🏻♀️、石小力🎞、蘇清芳三位先生編著的《新見金文字編》將該字隸定作“![]() ”🏋🏿,以“

”🏋🏿,以“![]() ”為“

”為“![]() ”字⤴️,與張光裕、滕壬生、黃錫全三位先生主編的《曾侯乙墓竹簡文字編》將“

”字⤴️,與張光裕、滕壬生、黃錫全三位先生主編的《曾侯乙墓竹簡文字編》將“![]() ”字隸定為“

”字隸定為“![]() ”、何琳儀先生著的《戰國古文字典》亦將“

”、何琳儀先生著的《戰國古文字典》亦將“![]() ”字隸定作“

”字隸定作“![]() ”並解釋為“

”並解釋為“![]() 之繁文”其誤相同。

之繁文”其誤相同。

這個字左旁所从之“![]() ”⚙️、“

”⚙️、“![]() ”像兩手持箭插入某一區域之形🟦🏊🏿♀️,與上邊所論的格伯簋銘文中的“

”像兩手持箭插入某一區域之形🟦🏊🏿♀️,與上邊所論的格伯簋銘文中的“![]() ”字上部所从之“

”字上部所从之“![]() ”即“臿”字結構完全相同,顯然也應該釋為“臿”🤷🏿♀️。“

”即“臿”字結構完全相同,顯然也應該釋為“臿”🤷🏿♀️。“![]() ”字从“臿”从“卩”,應該隸定作“

”字从“臿”从“卩”,應該隸定作“![]() ”。“

”。“![]() ”字不見於傳世字書。

”字不見於傳世字書。

![]() 比盨銘文中有一個用作邑名的字寫作如下之形:[19]

比盨銘文中有一個用作邑名的字寫作如下之形:[19]

《集成》4466

《集成》4466

字从“倒矢”🚵🏽♀️,从“臼”👩🏿🦲,从“欠”👨🏭🧑🏿🚀,郭沫若隸定作“![]() ”,[20]李孝定指出字从“臼”不从“心”,應該隸定為“

”,[20]李孝定指出字从“臼”不从“心”,應該隸定為“![]() ”。[21]上海博物館商周青銅器銘文選編寫組編的《商周青銅器銘文選》和張亞初先生編著的《殷周金文集成引得》等書都將該字釋為“歃”,從以上對“臿”字結構的分析來看,這一隸釋無疑是正確的。“

”。[21]上海博物館商周青銅器銘文選編寫組編的《商周青銅器銘文選》和張亞初先生編著的《殷周金文集成引得》等書都將該字釋為“歃”,從以上對“臿”字結構的分析來看,這一隸釋無疑是正確的。“![]() ”(歃)字所从之“

”(歃)字所从之“![]() ”和“

”和“![]() ”形相比,已經省去了所从之“

”形相比,已經省去了所从之“![]() ”,應該算是“臿”字的簡體💇🏼♂️。

”,應該算是“臿”字的簡體💇🏼♂️。

用為農具義的“臿”字在漢代寫作:

![]() 馬王堆帛書《戰國縱橫家書》54行“負籠操臿”

馬王堆帛書《戰國縱橫家書》54行“負籠操臿”

因為“臿”為木柄金屬頭,故在漢簡中又从“木”或“金”為義符寫作如下之形(1—12从“木”,12—16从“金”):

1♌️、![]() 《居延漢簡甲乙編》19.11

《居延漢簡甲乙編》19.11

2、![]() 《居延漢簡甲乙編》47.4

《居延漢簡甲乙編》47.4

3、![]() 《居延漢簡甲乙編》47.5

《居延漢簡甲乙編》47.5

4、![]() 《居延漢簡甲乙編》85.4

《居延漢簡甲乙編》85.4

5、![]() 《居延漢簡甲乙編》214.17A

《居延漢簡甲乙編》214.17A

6、![]() 《居延漢簡甲乙編》227.61

《居延漢簡甲乙編》227.61

7🙂🧘🏻♂️、![]() 《居延漢簡甲乙編》312.17

《居延漢簡甲乙編》312.17

8👷🏽♀️、![]() 《居延漢簡甲乙編》515.44

《居延漢簡甲乙編》515.44

9➾🌏、![]() 《居延漢簡甲乙編》522.20

《居延漢簡甲乙編》522.20

10、![]() 《肩水金關漢簡》73EJT1:142A

《肩水金關漢簡》73EJT1:142A

11、![]() 《江陵鳳凰山西漢簡牘》八號墓簡71

《江陵鳳凰山西漢簡牘》八號墓簡71

12、![]() 《肩水金關漢簡》73EJT1:271

《肩水金關漢簡》73EJT1:271

13、![]() 《居延漢簡甲乙編》85.23

《居延漢簡甲乙編》85.23

14、![]() 《肩水金關漢簡》303.6+303.1

《肩水金關漢簡》303.6+303.1

15🏍、![]() 《肩水金關漢簡》512.14

《肩水金關漢簡》512.14

16、![]() 《江陵鳳凰山西漢簡牘》167號墓簡15

《江陵鳳凰山西漢簡牘》167號墓簡15

其中2、5所從之“臿”上部已經訛成了“干”,而其他大部分形體上部都訛成了類似“止”形,使“臿”字整體看上去像是“齒”字。其中10所從之“臿”❤️,又寫得與戰國文字中的“匘”字很接近。最後一個形體16的照片不甚清楚⏳♎️,“鍤”字右旁的“臿”更是模糊🧖🏻♀️。《江陵鳳凰山西漢簡牘》一書中的摹本作“![]() ”,[22]裘錫圭先生《漢簡零拾》一文的第十八“鍤”條摹作“

”,[22]裘錫圭先生《漢簡零拾》一文的第十八“鍤”條摹作“![]() ”🦔。[23]細審照片,該字右旁下部寫得類似“甲”字,這很可能是一種變形音化👰♂️🧔🏻,即將“臿”字下部音化成从“甲”聲🤸。古音“臿”在清紐葉部、“甲”在見紐葉部🧝🏽,韻部相同,中古皆為開口二等字🧲,聲母亦有相通之例,如“僉”在清紐🧟,但从“僉”得聲的“劍”、“檢”等字就都在見紐。這與同在葉部的“夾”字在見紐🕵🏼,而從“夾”得聲的“浹”字和“

”🦔。[23]細審照片,該字右旁下部寫得類似“甲”字,這很可能是一種變形音化👰♂️🧔🏻,即將“臿”字下部音化成从“甲”聲🤸。古音“臿”在清紐葉部、“甲”在見紐葉部🧝🏽,韻部相同,中古皆為開口二等字🧲,聲母亦有相通之例,如“僉”在清紐🧟,但从“僉”得聲的“劍”、“檢”等字就都在見紐。這與同在葉部的“夾”字在見紐🕵🏼,而從“夾”得聲的“浹”字和“![]() ”字卻在精紐的情況類似。字書中“

”字卻在精紐的情況類似。字書中“![]() ”可用為“閘”👩🏿🍼,《廣韻·洽韻》:“

”可用為“閘”👩🏿🍼,《廣韻·洽韻》:“![]() ,下

,下![]() ,閉城門也。”《集韻·洽韻》🫁:“

,閉城門也。”《集韻·洽韻》🫁:“![]() 🤘🏿,閉城門具👩🏻🚀,一曰以版有所蔽👩🦼➡️。”清朱駿聲《說文通訓定聲·謙部》🛼♥️:“閘💁🏽,字亦作

🤘🏿,閉城門具👩🏻🚀,一曰以版有所蔽👩🦼➡️。”清朱駿聲《說文通訓定聲·謙部》🛼♥️:“閘💁🏽,字亦作![]() 。”從中也可以看出“臿”與“甲”兩字聲音上的關係。後世字書中从“臿”的字大都有寫成“

。”從中也可以看出“臿”與“甲”兩字聲音上的關係。後世字書中从“臿”的字大都有寫成“![]() ”形的俗體,如“

”形的俗體,如“![]() ”又作“

”又作“![]() ”,“

”,“![]() ”又作“

”又作“![]() ”💂🏻♂️,“插”又作“

”💂🏻♂️,“插”又作“![]() ”,敦煌S.328《伍子胥變文》插字作“

”,敦煌S.328《伍子胥變文》插字作“![]() ”🍠,敦煌P.3906《碎金》插字作“

”🍠,敦煌P.3906《碎金》插字作“![]() ”,都是明顯的例子,應該就是這種變形音化現象的孑遺。

”,都是明顯的例子,應該就是這種變形音化現象的孑遺。

徐在國先生編的《傳抄古文字編》引《集篆古文韻海》有如下“臿”字和從“臿”的字🤼♂️:

臿🕵🏼♂️:![]() (《海》5·38)

(《海》5·38)![]() (《海》5·39)

(《海》5·39)

![]() :

:![]() (《海》5·38)

(《海》5·38)

![]() 🔘:

🔘:![]() (《海》5·39)

(《海》5·39)

![]() :

:![]() (《海》5·39)

(《海》5·39)

歃:![]() (《海》5·39)

(《海》5·39)![]() (《海》5·39)

(《海》5·39)

![]() 🏞🚣🏽♀️:

🏞🚣🏽♀️:![]() (《海》5·39)

(《海》5·39)

插🧑💻:![]() (《海》5·37)

(《海》5·37)

其中除“![]() ”形應有錯訛不可解釋外,“臿”字共有兩種寫法,一種還是寫成从“干”从“臼”作“

”形應有錯訛不可解釋外,“臿”字共有兩種寫法,一種還是寫成从“干”从“臼”作“![]() ”,一種是所从的“臼”形有些變形,寫成“

”,一種是所从的“臼”形有些變形,寫成“![]() ”。後一種寫法應該是在“

”。後一種寫法應該是在“![]() ”形基礎上演變出的一種俗體。後世的楷書字形中也是這兩種寫法共存,如“

”形基礎上演變出的一種俗體。後世的楷書字形中也是這兩種寫法共存,如“![]() ”又作“

”又作“![]() ”👨🎓,“

”👨🎓,“![]() ”又作“

”又作“![]() ”,“

”,“![]() ”又作“

”又作“![]() ”🧛🏼🦹♀️,“

”🧛🏼🦹♀️,“![]() ”又作“

”又作“![]() ”🖖,“

”🖖,“![]() ”又作“

”又作“![]() ”,“

”,“![]() ”又作“

”又作“![]() ”🔸💆🏼,“插”又作“

”🔸💆🏼,“插”又作“![]() ”等皆是。俗體寫法中又可以分為稍有差別的兩種,一種是寫作“

”等皆是。俗體寫法中又可以分為稍有差別的兩種,一種是寫作“![]() ”形☎,一種是寫作“

”形☎,一種是寫作“![]() ”形🏃🏻♂️。從文字形體的發展演變看,第二種寫法的“

”形🏃🏻♂️。從文字形體的發展演變看,第二種寫法的“![]() ”形無疑應該是在第一種寫法“

”形無疑應該是在第一種寫法“![]() ”形基礎上的進一步訛變。

”形基礎上的進一步訛變。

“臿”字俗體“![]() ”形又可被錯寫成“

”形又可被錯寫成“![]() ”和“

”和“![]() ”🧝🏻,“

”🧝🏻,“![]() ”是在“

”是在“![]() ”形基礎上的進一步訛誤。《漢語大字典》收有“

”形基礎上的進一步訛誤。《漢語大字典》收有“![]() ”字,張涌泉先生指出“

”字,張涌泉先生指出“![]() ”乃“

”乃“![]() ”字傳刻之誤。《中華字海》既已收載“

”字傳刻之誤。《中華字海》既已收載“![]() ”字👫🏼,又收載原書本不存在的“

”字👫🏼,又收載原書本不存在的“![]() ”,當係抄襲《漢語大字典》之謬🧧。其說極是。[24]

”,當係抄襲《漢語大字典》之謬🧧。其說極是。[24]

《字彙補》阜部收有“![]() ”字💦,謂:“倉夾切,音妾,山崖也。《南齊書·張融傳》:‘幽崖

”字💦,謂:“倉夾切,音妾,山崖也。《南齊書·張融傳》:‘幽崖![]()

![]() ’。”《康熙字典》說:“按

’。”《康熙字典》說:“按![]() 字諸書皆不載👱🏼♂️🧑🏽💼,止見於《南齊書》,注音倉夾反🙅🏻,大約崖岫峻狹之意。《字彙補》訓作山崖✈️,非。”

字諸書皆不載👱🏼♂️🧑🏽💼,止見於《南齊書》,注音倉夾反🙅🏻,大約崖岫峻狹之意。《字彙補》訓作山崖✈️,非。”

從以上對“臿”字俗體的分析可知👦🏼,“![]() ”字右旁所从之“

”字右旁所从之“![]() ”明顯就是“臿”字,可歷代字書卻沒有保留下來“

”明顯就是“臿”字,可歷代字書卻沒有保留下來“![]() ”字🧝🏽,只有《字彙補》收有“

”字🧝🏽,只有《字彙補》收有“![]() ”字,“

”字,“![]() ”應該是“

”應該是“![]() ”的俗體,字書有“

”的俗體,字書有“![]() ”無“

”無“![]() ”,顯然是出於遺漏。因此上引《南齊書》的“

”,顯然是出於遺漏。因此上引《南齊書》的“![]()

![]() ”也就是“

”也就是“![]()

![]() ”🧖🏿♀️。

”🧖🏿♀️。

《集韻》有“![]()

![]() ”一詞🧎🏻➡️,《集韻·緝韻》:“

”一詞🧎🏻➡️,《集韻·緝韻》:“![]() 👩❤️💋👨,

👩❤️💋👨,![]()

![]() ,陜也🛌。”《說文·女部》:“

,陜也🛌。”《說文·女部》:“![]() ,疾言失次也。从女🛶📷、臿聲。讀若懾💹💆♀️。”又《集韻·洽韻》:“插,攝也。”從這兩條材料可知“臿”、“聶”音近可通(“臿”上古葉部🏊🏼♂️,《廣韻》洽韻,“聶”上古葉部,《廣韻》葉韻)🙍🏽♀️🏃🏻♀️,由此可以明白《集韻》的“

,疾言失次也。从女🛶📷、臿聲。讀若懾💹💆♀️。”又《集韻·洽韻》:“插,攝也。”從這兩條材料可知“臿”、“聶”音近可通(“臿”上古葉部🏊🏼♂️,《廣韻》洽韻,“聶”上古葉部,《廣韻》葉韻)🙍🏽♀️🏃🏻♀️,由此可以明白《集韻》的“![]()

![]() ”一詞與《南齊書》的“

”一詞與《南齊書》的“![]()

![]() (

(![]() )”一詞乃一詞之異寫💂🏿。《漢語大詞典》“

)”一詞乃一詞之異寫💂🏿。《漢語大詞典》“![]() ”字下列有“

”字下列有“![]()

![]() ”🌙、“

”🌙、“![]()

![]() ”二詞,分於兩個義項之下〰️,無疑應加以合併。

”二詞,分於兩個義項之下〰️,無疑應加以合併。

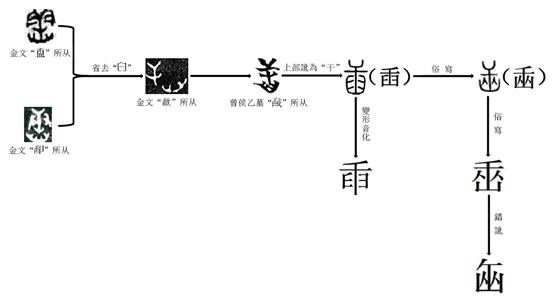

下邊將以上通過考證得出的“臿”字的字形演變源流圖示如下:

附記🫂:本文初稿曾給張小艷、梁春勝、白于藍🤷🏼♂️、鄔可晶⚜️、謝明文、張傳官、任攀諸同仁看過🙇🏼♂️,蒙諸位提供資料☆,指正錯誤,使筆者受益多多,在此一併致以衷心的感謝。

本文原刊於中國古文字研究會、中山大學古文字研究所編《古文字研究》(第三十輯)(中華書局⏮,2014)第592-600頁。

[1] 本文所引《說文》,皆採用施謝捷先生的《說文解字》精校版電子文本𓀂,但個別字的斷句與其有不同🤹🏽♂️。

[2] 《說文》對“臿”字的訓釋🕤,懷疑與對“![]() ”字的訓釋一樣,並不是釋義,而是釋形的。因“臿”、“

”字的訓釋一樣,並不是釋義,而是釋形的。因“臿”、“![]() ”的構型都與“舂”字類似(皆作上下結構,都从“臼”),故“臿”🛗、“

”的構型都與“舂”字類似(皆作上下結構,都从“臼”),故“臿”🛗、“![]() ”的訓釋都有“舂”的意思。我們懷疑這是《說文》本於類推的猜測。古文字中从“倒矢”形的字,所从之“倒矢”後世或訛為“屰”,如古文字“幸”字从“犬”从“倒矢”作“

”的訓釋都有“舂”的意思。我們懷疑這是《說文》本於類推的猜測。古文字中从“倒矢”形的字,所从之“倒矢”後世或訛為“屰”,如古文字“幸”字从“犬”从“倒矢”作“![]() ”(上博簡《昭王毀室》簡3,陳劍釋)😰,《說文》作“

”(上博簡《昭王毀室》簡3,陳劍釋)😰,《說文》作“![]() (幸)”👨🏽🔧,“倒矢”形已訛為“屰”。由此可以推測“

(幸)”👨🏽🔧,“倒矢”形已訛為“屰”。由此可以推測“![]() ”字上部所从的“屰”也有可能是“倒矢”之訛,“

”字上部所从的“屰”也有可能是“倒矢”之訛,“![]() ”字就是“臿”字之變。

”字就是“臿”字之變。

[3] 湖北省博物館編《曾侯乙墓》503頁,文物出版社1989年。

[4] 李守奎編著《楚文字編》205頁🧘🏿♂️,華東師範大學出版社2003年。

[5] 何琳儀著《戰國古文字典》514頁,中華書局1998年🧓🏼。

[6] 除此三種意象外,古文字中的“齒”字亦可訛變為“臼”。此點蒙白于藍先生提示👨🏽🦱。

[7] 梁春勝🏭、張小艷在給筆者的信中指出:“表‘盡’、音呼洽切的‘![]() (

(![]() )’字🏵,P.2011《刊謬補闕切韻》、P.2015《大唐刊謬補闕切韻》皆作‘

)’字🏵,P.2011《刊謬補闕切韻》、P.2015《大唐刊謬補闕切韻》皆作‘![]() ’,乃其俗體;而北京故宫博物院藏王仁昫《刊謬補闕切韻》本作‘

’,乃其俗體;而北京故宫博物院藏王仁昫《刊謬補闕切韻》本作‘![]() ’(《唐五代韻書集存》上册522頁),此字又見於《篆隸萬象名義》179頁下,作‘

’(《唐五代韻書集存》上册522頁),此字又見於《篆隸萬象名義》179頁下,作‘![]() ’。龍宇純《唐寫全本王仁昫刊謬補闕切韻校箋》(香港中文大學1979年版)懷疑其字爲‘

’。龍宇純《唐寫全本王仁昫刊謬補闕切韻校箋》(香港中文大學1979年版)懷疑其字爲‘![]() ’,反切‘火洽反’爲‘大冷反’之譌🎼。(詳參《敦煌經部文獻合集》第6冊第3300頁注[四二四三])。”按從此字作“

’,反切‘火洽反’爲‘大冷反’之譌🎼。(詳參《敦煌經部文獻合集》第6冊第3300頁注[四二四三])。”按從此字作“![]() ”、“

”、“![]() ”、“

”、“![]() ”🤶🏿,音呼洽切來看💝,形音密合(臿、夾音近🐕🦺,作“

”🤶🏿,音呼洽切來看💝,形音密合(臿、夾音近🐕🦺,作“![]() ”是變換聲符或是變形音化),不大可能是另一字的訛混,反倒是訓為“盡”的解釋有可能是錯訛或混入。因“

”是變換聲符或是變形音化),不大可能是另一字的訛混,反倒是訓為“盡”的解釋有可能是錯訛或混入。因“![]() ”、“

”、“![]() ”、“

”、“![]() ”諸形與“

”諸形與“![]() ”形的差別不小,訛混的可能性不大🚭,而說到反切‘火洽反’爲‘大冷反’之譌,我們認為兩個字都錯的幾率也很小🙇🏽♂️,故龍宇純先生認為“

”形的差別不小,訛混的可能性不大🚭,而說到反切‘火洽反’爲‘大冷反’之譌,我們認為兩個字都錯的幾率也很小🙇🏽♂️,故龍宇純先生認為“![]() ”、“

”、“![]() ”、“

”、“![]() ”為“

”為“![]() ”字之訛➛🧑🏿🍳,“火洽反”爲“大冷反”之訛的推測值得懷疑🕰。

”字之訛➛🧑🏿🍳,“火洽反”爲“大冷反”之訛的推測值得懷疑🕰。

[8] 何琳儀著《戰國古文字典》1437頁🏇🏼,中華書局1998年。

[9] 李家浩《信陽楚簡中的“杮枳”》,《簡帛研究》第二輯,法律出版社1996年👩🏻🔧,1—11頁👩🏼🚀。

[10] 鵬宇《曾侯乙墓竹簡文字集釋箋證》32頁🤹🧗🏿♀️,華東師範大學碩士論文(指導教師:劉志基),2010年👰🏻♀️。

[11] 與“臿”音近的幾個字蒙鄔可晶先生提示🌆。

[12] 參見蕭聖中《曾侯乙墓竹簡釋文補正及車馬制度研究》62—63頁的相關引述,科學出版社2011年🤹🏽♂️。

[13] 此條材料尚未正式公佈,蒙郝本性先生和魏克彬先生惠允提前使用,謹此致謝。

[14] 此條材料蒙謝明文先生提示。

[15] 以上有關“![]() ”字的考釋轉引自李孝定🦸🏽♀️、周法高、張日昇編著《金文詁林附錄》1735—1739頁,香港中文大學出版社1977年。

”字的考釋轉引自李孝定🦸🏽♀️、周法高、張日昇編著《金文詁林附錄》1735—1739頁,香港中文大學出版社1977年。

[16] 張政烺著、朱鳳瀚等整理《張政烺批註<兩周金文辭大系考釋>》圖版上編193頁,中華書局2011年。

[17] 曹瑋主編《周原出土青銅器》👍🏼,巴蜀書社2005年。

[18] 陳斯鵬➿、石小力、蘇清芳編著《新見金文字編》282頁,福建人民出版社2012年。

[19] 此一字形資料蒙謝明文先生提示。

[20] 郭沫若《兩周金文辭大系圖錄考釋》124頁,日本求文堂1935年👎🏿。

[21] 李孝定🤳🤹♀️、周法高、張日昇編著《金文詁林附錄》2583頁,香港中文大學出版社1977年。

[22] 湖北省考古研究所編《江陵鳳凰山西漢簡牘》157頁,中華書局2013年。

[23] 裘錫圭著《裘錫圭學術文集》第二卷91頁,復旦大學出版社2012年。

点击下载附件♐️:

-

海天 在 2014/10/20 17:11:54 评价道🤴🏼🧎🏻➡️:第1楼

劉老師所揭示的溫縣盟書兩字應讀為「

也」,即人名之後加「也」,參拙文〈《清華大學藏戰國竹簡(貳)‧系年》考釋七則〉中第六則關於「雍也」的論述(第七屆中國文字學年會,(長春:吉林大學主辦,2013年9月21-22日)。溫縣盟書「也」的寫法就是見於侯馬盟書與中山王器的「

也」,即人名之後加「也」,參拙文〈《清華大學藏戰國竹簡(貳)‧系年》考釋七則〉中第六則關於「雍也」的論述(第七屆中國文字學年會,(長春:吉林大學主辦,2013年9月21-22日)。溫縣盟書「也」的寫法就是見於侯馬盟書與中山王器的「 」字,吳振武先生釋為彤沙之沙初文,只是形體稍有變形🤖🥪。這種字形也見於張光裕先生在《紀念何琳儀先生誕辰七十周年古文字論文集》中所介紹的「錯金攻吾王光劍」的「也」字,魏宜輝✪、李守奎先生已指出是「

」字,吳振武先生釋為彤沙之沙初文,只是形體稍有變形🤖🥪。這種字形也見於張光裕先生在《紀念何琳儀先生誕辰七十周年古文字論文集》中所介紹的「錯金攻吾王光劍」的「也」字,魏宜輝✪、李守奎先生已指出是「 」字(見李守奎〈清華簡《繫年》“也”字用法與攻吾王光劍🏌🏽♂️、欒書缶的釋讀〉《古研》30,頁376)。這樣可以說明這把劍應該是真的,造偽者不會知道有如此特殊的「也」字寫法。 ,

」字(見李守奎〈清華簡《繫年》“也”字用法與攻吾王光劍🏌🏽♂️、欒書缶的釋讀〉《古研》30,頁376)。這樣可以說明這把劍應該是真的,造偽者不會知道有如此特殊的「也」字寫法。 , -

天齊 在 2014/11/19 6:11:02 评价道👩🦯:第2楼

散氏盤上的有個字,過去說是“眉”字🐂,裘錫圭、李學勤先生說應該是“履”字🙅🏼♂️。我人在德國🕠,想查閱這些先生的文章不便。近日發郵件給天津師大劉傳賓先生🤵🏽,他說收不到。我只好把我的意見寫在這裡,請專家指教🔔🧚🏽♂️。我曾作《徹法新解》,在我的小冊子《古史新解》一書裡有,也在中科院報和濟南大學學報上發表過。我的意思是徹法是作田法。學長裘錫圭有考證“徹田為糧”的“糧”字的文章🏊🏿♀️,我很贊同。但是,徹法不是孟子說的十一稅♥️,那是孟子想當然🚶🏻♀️➡️。因為我認為西周有作田的徹法🧑🏿💼,所以,我懷疑散氏盤等西周青銅器上的“履”字,會不會是“徹”字⏬,是指徹田🦠。履田的說法有點勉強❔。一是沒有文獻為證,二是不合整篇文字所說的情況✯,不像現場還要以步測地🪪。而徹田的說法,《詩經》中是很多的。至少是一種為田的方法👨🏽✈️。後來作爰田🙍🏻♀️,就是改變了作田法🙍🏿♚。我有《作爰田新解》一文,也在上述小書和雜誌上。我對古文字是門外漢,就是古史也成了業餘🩰,問題如果提得可笑請諒解。我現在熱心研究的是現實📊,是毛主義😆,可在網上查閱。我是母校66年畢業生,後在山東大學和海德堡大學任教,退休後專職德國萊茵學院院長👩🦱,從事中德文化交流工作,為祖國出點力👨🏿。我的郵箱是xiangguanqi@aliyun.com

項觀奇 2014年11月18日於馬克思的家鄉紅思屢克 -

天齊 在 2014/11/19 6:13:57 评价道👩🏻🦼:第3楼

劉釗教授如能指教,我深表感謝。項觀奇11🫳🏽。18

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编👨🏿💼:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706422