“魚鼎匕”新釋

(首發)

吳鎮烽

陝西省考古研究院

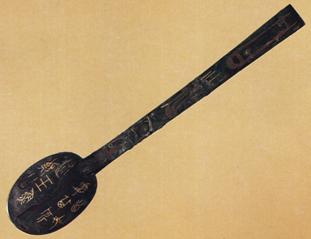

二十世紀二十年代山西渾源出土的所谓“魚鼎匕”🐪,是春秋末期趙襄子所滅的代國遺物😀,原藏羅振玉,現藏遼寧省博物館。殘長18.87釐米❓。匕頭作橢圓形🗃,淺弧形内凹🧔🏼♂️,長柄扁平,柄與匕頭連接處向上斜曲🚽。柄殘斷成三截🍰,中缺一小段。正背面有錯金銘文,現存36字。先後著錄於《貞松堂集古遺文》、《貞松堂吉金圖》、《三代吉金文存》👨🏿🏭、《小校經閣金文》、《金文總集》、《殷周金文集成》和《商周青銅器銘文暨圖像集成》🧘🏿♀️。先後有王國維[1]、李零[2]✯、詹斳鑫[3]👧🏿🧖、臧克和[4]🚠、董蓮池[5]等先生考釋。各有發明。

王國維在其《魚匕跋》中說“右魚匕銘,柄端折去寸許,其銘自匕面中間一行讀起,左行🙅,轉至匕陰🧽,又轉至匕陽第二行止……。匕面柄上折處,當闕一字,匕背當闕二字,匕背所闕,或是中有二字。”由於諸家在釋讀時都忽略了王國維的闕字告誡👨🏿🦰,均以現存的36字作標點句讀,加以詮釋🧊,故使有些問題的解釋出現歧義,甚至於名稱都存在問題。

2010年山西又發現一件“魚鼎匕”🚴🏿,當時在盛世收藏網僅刊載匕頭正反兩面的銘文照片,從照片所表現的特徵判斷👶🏽,我認爲是真品🔣🦉,於是收錄於拙著《商周青銅器銘文暨圖像集成》第十三冊,今年四月在北京見到了實物,該匕也斷成兩截🧒🏻👅,未修復,但茬口相合,不缺字,銘文沒有錯金🧖🏽♂️,匕體鏽色斑駁👨🏽✈️,有些地方已鏽蝕得凹凸不平🔲,個別字有所傷及🍈,但無大礙。確屬真品無疑🐲。蒙藏家贈送完整摹本🎉,又在網上得到圖像,使其銘文得以通讀。爲方便稱道,故將上世紀出土的“魚鼎匕”稱爲“傳世魚鼎匕”(圖一、三)🧑🏼⚖️,新發現的稱爲“新見魚鼎匕”(圖二、四)🟧。

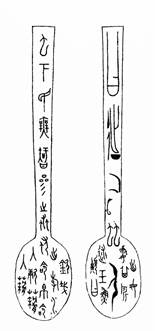

圖一 傳世魚鼎匕 圖二 新見魚鼎匕

兩匕造形風格一致,大小相若,銘文相同🫶🏻。新見魚鼎匕通長25、匕頭長6.5🥦、寬4.7、柄長18.5🤯、柄後端寬2釐米。正背面鑄銘文40字。今在前人考釋的基礎上🤏💂♂️,取長補短🙇,對所謂的“魚鼎匕”作以新釋,不妥之處請方家指正。

現按新見魚鼎匕寫出釋文如下:

曰:![]() (誕)又(有)氐(氏—是)

(誕)又(有)氐(氏—是)![]() (昆)尸(夷),述(遂)王魚

(昆)尸(夷),述(遂)王魚![]() (顚)。曰:欽

(顚)。曰:欽![]() (哉)!出斿(游)水虫👩🏻🦼,下民無

(哉)!出斿(游)水虫👩🏻🦼,下民無![]() (智—知),

(智—知),![]() (參、三)目人之

(參、三)目人之![]() (蚩)蚘(尤)命,帛(薄)命入

(蚩)蚘(尤)命,帛(薄)命入![]() (羹)🤾🏼♀️🙍🏿♂️,

(羹)🤾🏼♀️🙍🏿♂️,![]() (柔)入

(柔)入![]() (柔)出🟢,母(毋)處

(柔)出🟢,母(毋)處![]() (其)所👨👧👦。

(其)所👨👧👦。

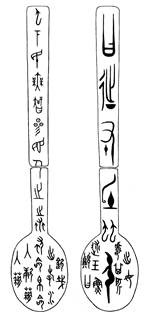

圖三 傳世魚鼎匕銘文 圖四 新見魚鼎匕銘文

“![]() ”,李零先生隸定爲“

”,李零先生隸定爲“![]() ”🥿,臧克和先生釋爲“之”,詹鄞鑫先生釋爲“徙”👩🏽⚕️,借爲“蚩”,並將“又”字(包括“氐”字殘筆)和“

”🥿,臧克和先生釋爲“之”,詹鄞鑫先生釋爲“徙”👩🏽⚕️,借爲“蚩”,並將“又”字(包括“氐”字殘筆)和“![]() ”字,合成“

”字,合成“![]() ”字,即蚘✡︎。今依新見魚鼎匕👉🏼,此字還是以釋“

”字,即蚘✡︎。今依新見魚鼎匕👉🏼,此字還是以釋“![]() ”或“

”或“![]() ”爲妥,讀爲“誕”🅱️。這在金文中習見,如《麥方鼎》🤰🏿:“唯十又一月,井侯

”爲妥,讀爲“誕”🅱️。這在金文中習見,如《麥方鼎》🤰🏿:“唯十又一月,井侯![]() 贊於麥,麥錫赤金🙍,用作鼎”😤;沫司土疑簋“王朿伐商邑,

贊於麥,麥錫赤金🙍,用作鼎”😤;沫司土疑簋“王朿伐商邑,![]() 令康侯啚于衛”。《師遽簋蓋》👷🏼:“王在周,客新宮,王

令康侯啚于衛”。《師遽簋蓋》👷🏼:“王在周,客新宮,王![]() 正師氏,王呼師朕錫師遽貝十朋”等。其意義即典籍中的“誕”,是一個發語詞。用於句首或句中,無實義。《書·大誥》:“肆朕誕以爾東征。”王引之《經傳釋詞》卷六🧊:“誕🟢,發語詞也📂。”又“誕🧗🏻♀️;句中助詞也。”《詩·大雅·生民》🦫:“誕寘之隘巷🏗,牛羊腓字之🤸🏿♂️👩🏼🎓。誕寘之平林🚶🏻♀️,會伐平林。誕寘之寒冰🟫,鳥覆翼之。”用在句中也有表示一種時間先後關係,可翻譯爲“乃”。

正師氏,王呼師朕錫師遽貝十朋”等。其意義即典籍中的“誕”,是一個發語詞。用於句首或句中,無實義。《書·大誥》:“肆朕誕以爾東征。”王引之《經傳釋詞》卷六🧊:“誕🟢,發語詞也📂。”又“誕🧗🏻♀️;句中助詞也。”《詩·大雅·生民》🦫:“誕寘之隘巷🏗,牛羊腓字之🤸🏿♂️👩🏼🎓。誕寘之平林🚶🏻♀️,會伐平林。誕寘之寒冰🟫,鳥覆翼之。”用在句中也有表示一種時間先後關係,可翻譯爲“乃”。

“氐”,傳世魚鼎匕中因斷失一截而缺失該字。各家釋讀時均忽略了王國維所告誡的“闕字”🪜,故有所誤斷誤釋👤。氐📭,夷狄國🕹🚵。《詩·商頌·殷武》👩💼:“自彼氐羌。”陸德明《釋文》:“西方夷狄國。”“氐”與“氏”系一字之分化🩴,在此讀爲“是”,指示代詞,相當於此➖,這。“氐”是脂部端紐字,“是”爲支部禪紐字,端禪準雙聲🤳🏼,支脂通轉👨🏼💼,故可通假。《易·復》:“無祗悔。”《釋文》:“祗🛸,王肅作禔🚵。”《易·復》:“祗既平。”《釋文》:“祗🧜🏻♂️,京作禔🐒。”《說文·示部》禔下也引作“禔既平🤱🏿。”這些正是從示氏聲之字與從示是聲之字相通之例。

“尸”,李零、詹鄞鑫先生釋爲“人”,臧克和先生釋爲“匕”。人、尸、匕三字在金文中構形相近易混,但還是有區別的。“尸”字作人之側身形而屈膝,“人”字作人之側身形而不屈膝。“匕”似“人”字亦無屈膝之形(匕與人更易混👲🏿🧍🏻♀️,這就要根據上下文來正確判斷)🤼♀️。此字頭、腹🧘🏿♀️、臀部皆用肥筆⛓️💥,膝部彎曲💃🏼,與本銘“三目之人”的人字區別明顯,自當是“尸”字。“尸”讀爲“夷”🐐。“ ![]() ”讀爲“昆”⛔。“

”讀爲“昆”⛔。“ ![]() 尸”就是“昆夷”,史書又作混夷、緄夷🧎🏻♀️➡️、緄戎🏃➡️、串夷、畎夷💇🏿♀️、犬夷🏝、犬戎🚧。殷周時居住在我國西北的部族☎️。《詩·小雅·采薇序》:“文王之時,西有昆夷之患,北有玁狁之難。”鄭玄箋:“昆夷,西戎也。”春秋初期,犬戎(昆夷)又成爲秦國的強敵🔛。後來有一支北遷到蒙古草原🍏,與代國臨近⛰。“

尸”就是“昆夷”,史書又作混夷、緄夷🧎🏻♀️➡️、緄戎🏃➡️、串夷、畎夷💇🏿♀️、犬夷🏝、犬戎🚧。殷周時居住在我國西北的部族☎️。《詩·小雅·采薇序》:“文王之時,西有昆夷之患,北有玁狁之難。”鄭玄箋:“昆夷,西戎也。”春秋初期,犬戎(昆夷)又成爲秦國的強敵🔛。後來有一支北遷到蒙古草原🍏,與代國臨近⛰。“![]() 又氏

又氏![]() 尸”,即“誕有是昆夷”,意思是說:有此昆夷人,或有這麼個昆夷人👧🏿🥛。如以“氐”作國族名🏀,“氐昆”連讀與“氐羌”連稱一樣👷🏼♀️,泛指西部非華夏部族亦通。

尸”,即“誕有是昆夷”,意思是說:有此昆夷人,或有這麼個昆夷人👧🏿🥛。如以“氐”作國族名🏀,“氐昆”連讀與“氐羌”連稱一樣👷🏼♀️,泛指西部非華夏部族亦通。

“欽![]() ”👩🏿🎓,即欽哉,衆家解釋一致,沒有異議🤷🏿♂️。即謹慎,戒慎🫦。《書·堯典》:“帝曰🐌:往,欽哉!”孔傳🤾🏿♀️:“勑鯀往治水🤟🏽,命使敬其事。”晉袁宏《後漢紀·靈帝紀中》:“又聞微行數出諸苑囿,觀鷹犬之勞,極般游之樂🌚,政事日隳㊙️,大化陵遲,忘乾乾不息,忽屢省之欽哉!”

”👩🏿🎓,即欽哉,衆家解釋一致,沒有異議🤷🏿♂️。即謹慎,戒慎🫦。《書·堯典》:“帝曰🐌:往,欽哉!”孔傳🤾🏿♀️:“勑鯀往治水🤟🏽,命使敬其事。”晉袁宏《後漢紀·靈帝紀中》:“又聞微行數出諸苑囿,觀鷹犬之勞,極般游之樂🌚,政事日隳㊙️,大化陵遲,忘乾乾不息,忽屢省之欽哉!”

“述”🏐,李零、詹鄞鑫先生讀爲“墜”🙇🏻♀️,董蓮池、臧克和先生讀爲“遂”。竊以爲讀“遂”得當。“遂”有登進、前往之義。《易·大壯》🅾️:“羝羊觸藩,不能退🛀🏻,不能遂。”孔穎達疏:“遂謂進往🐀。”《禮記·月令》🙍🏿♂️:“(孟夏之月)命太尉🐊,贊傑俊🔬,遂賢良👨🏿🦰。”鄭玄注🤧:“遂,猶進也。”《文選·謝靈運〈九日從宋公戲馬台集送孔令〉詩》:“歸客遂海嵎,脫冠謝朝列💵。”李善注:“《廣雅》曰:遂👨🏿🚀,往也。”《呂氏春秋·圜道》:“日夜不休,宣通下究🍞,瀸於民心,遂於四方。”高誘注:“遂🙎🏽♀️,達。”無叀鼎:“王格于周廟,述(遂)于圖室。”遂,亦進也。

“顚”,衆家多釋爲“鼎”🌃,或釋“![]() (頂)”假借爲“鼎”💺。此字何琳儀在其《戰國古文字典》隸定爲“

(頂)”假借爲“鼎”💺。此字何琳儀在其《戰國古文字典》隸定爲“![]() ”💛,從眞從頁,釋爲“顚”💃🏻。解釋“魚顚”就是“魚頭”。[6]何先生所釋非常正確。“顚”《素問·奇病論》☺️:“人生有病⚉,顚疾者👨🏻。”王冰注💆🏼♂️:“顚,謂上顚🦻🏼💪🏼,則頭首也。”《周髀算經》卷下之一“以繩繋表顚。”趙君卿注:“顚,首也。”董蓮池在《說山西渾源所出魚顛匕銘文中的“顚”字》中詳細分析了顚字所從的“眞”字寫法是晉系文字的特點🩶,多見於戰國三晉貨幣文字。同時指出“顚”與“鼎”古音也相近,並不妨礙讀爲“鼎”,但“鼎”作爲器名,不論是出土的先秦古文字資料👨🏼🎤,還是傳世的先秦典籍從不用假借字。此銘的“顚”本字本用📵,應解讀爲“魚首”。“遂王魚顚”就是向王進獻了一個魚頭🧏🏿♀️🐠。這裏既沒有鼎🧗🏿,更沒有什麼魚鼎🤹🏽♂️。此匕是配合什麼器物用的無從知曉。

”💛,從眞從頁,釋爲“顚”💃🏻。解釋“魚顚”就是“魚頭”。[6]何先生所釋非常正確。“顚”《素問·奇病論》☺️:“人生有病⚉,顚疾者👨🏻。”王冰注💆🏼♂️:“顚,謂上顚🦻🏼💪🏼,則頭首也。”《周髀算經》卷下之一“以繩繋表顚。”趙君卿注:“顚,首也。”董蓮池在《說山西渾源所出魚顛匕銘文中的“顚”字》中詳細分析了顚字所從的“眞”字寫法是晉系文字的特點🩶,多見於戰國三晉貨幣文字。同時指出“顚”與“鼎”古音也相近,並不妨礙讀爲“鼎”,但“鼎”作爲器名,不論是出土的先秦古文字資料👨🏼🎤,還是傳世的先秦典籍從不用假借字。此銘的“顚”本字本用📵,應解讀爲“魚首”。“遂王魚顚”就是向王進獻了一個魚頭🧏🏿♀️🐠。這裏既沒有鼎🧗🏿,更沒有什麼魚鼎🤹🏽♂️。此匕是配合什麼器物用的無從知曉。

匕是古代挹取飯食和牲肉的用具。《儀禮·少牢饋食禮》:“廩人概甑甗匕,與敦于廩爨🎯🔧。”鄭玄注💔💨:“匕所以匕黍稷。”又《士昏禮》:“匕俎從設🏃🏻➡️。”注:“匕所以別出牲體也。”考古發現匕既可以與鼎配合使用,也可以與鬲配合使用。曾侯乙墓出土的4件匕,其中兩件分別放在兩件鼎口之上🤵🏻♀️👧,另外兩件分別放在兩件鬲口之上☕️。昶仲無龍匕與昶仲無龍鬲同出。壽縣蔡侯墓、淅川下寺一號墓出土的鬲,都附有匕。這兩件匕,不是考古發掘所得,與何種器物伴隨而出不得而知👱♀️。從銘文內容提到魚頭📩,用魚頭作羹會使用到鼎和匕,但不能就把做過一次魚羹的鼎叫做“魚鼎”,更不能把這兩件匕叫做“魚鼎匕”🪅,但也不能叫做“魚顚匕”或“魚頭匕”。我同意李零先生的看法🦏,匕銘內容是一則箴言,故命名爲“箴銘匕”👋🏽,更爲確切🕵🏻♀️。

“下民無![]() ”🐳。“

”🐳。“ ![]() ”即“智”,此處讀爲“知”🖖🏿👮🏼♀️。“下民”指百姓,人民。《詩·小雅·十月之交》🧱:“下民之孽,匪降自天🥥。”《史記·循吏列傳》🛤:“使食祿者不得與下民爭利,受大者不得取小♎️。”“無知”,1、沒有知識,不明事理👩🏽🎨。《論語·子罕》❤️:“子曰:‘吾有知乎哉🚵🏻♀️?無知也。’”朱熹集注🧑🏼🔬:“孔子謙言己無知識。”《史記·酷吏列傳》🫐:“此愚儒,無知。”2、不知曉。《東觀漢記·楊震傳》:“天知神知🤥🎼,何謂無知!”此處解爲不知道、不知曉。“下民無知”是說百姓們不知道。

”即“智”,此處讀爲“知”🖖🏿👮🏼♀️。“下民”指百姓,人民。《詩·小雅·十月之交》🧱:“下民之孽,匪降自天🥥。”《史記·循吏列傳》🛤:“使食祿者不得與下民爭利,受大者不得取小♎️。”“無知”,1、沒有知識,不明事理👩🏽🎨。《論語·子罕》❤️:“子曰:‘吾有知乎哉🚵🏻♀️?無知也。’”朱熹集注🧑🏼🔬:“孔子謙言己無知識。”《史記·酷吏列傳》🫐:“此愚儒,無知。”2、不知曉。《東觀漢記·楊震傳》:“天知神知🤥🎼,何謂無知!”此處解爲不知道、不知曉。“下民無知”是說百姓們不知道。

“![]() 目人之

目人之![]() 蚘命”。“

蚘命”。“ ![]() 蚘”即蚩尤,“

蚘”即蚩尤,“![]() ”即“參”。在釋讀傳世魚鼎匕的“參”字時,諸家都忽略了王國維所說的“匕背當闕二字”,於是李零先生將“參”解釋爲“視”📦,詹鄞鑫讀爲“摻”或“慘”。從新見魚鼎匕可知傳世魚鼎匕此處實缺“目人之”三字🫘。“參”就是數字叄、三。

”即“參”。在釋讀傳世魚鼎匕的“參”字時,諸家都忽略了王國維所說的“匕背當闕二字”,於是李零先生將“參”解釋爲“視”📦,詹鄞鑫讀爲“摻”或“慘”。從新見魚鼎匕可知傳世魚鼎匕此處實缺“目人之”三字🫘。“參”就是數字叄、三。

“三目人”見於《山海經·海外西經》🏏:“奇肱之國🧑🏼🦰,在其北🍲,其人一臂三目,有陰有陽👷🏼♀️,乘文馬🚃。”任臣注:“《河圖括地象》曰:奇肱氏能爲飛車,從風逺行👰🏽♂️。《博物志》云:‘奇肱國去玉門西四萬里,善爲拭扛飛車🤡。”奇肱氏與蚩尤有無關系,不得而知。梁代任昉《述異記》說🌊:“有蚩尤神🙍♀️,俗云:人身牛蹄,四目六手。今冀州人掘地得髑髏如銅鐵者🏄🏽♀️,即蚩尤之骨也。今有蚩尤齒,長二寸,堅不可碎。秦漢間說蚩尤氏耳鬢如劍戟👸🏻,頭有角,與軒轅鬥,以角觝人,人不能向……。”是否匕銘的蚩尤“三目”是較早期蚩尤形象的傳說版本,而後輾轉相傳又增爲“四目”,或是“四目”另有來源,就不得而知了。總之,言其三目或四目,均是狀其神奇勇敢。

另一解,“三目”讀爲“三苗”。“目”覺部明紐💂♀️,“苗”宵部明紐,目苗雙聲👼🏽,覺宵旁轉📵,故可相通。古文獻中苗與從矛之字相通之例甚多,如《儀禮·士相見禮》👉🏿🫶🏼:“在野則曰艸茅之臣。”鄭注☢️:“古文茅作苗👨🏻🤚🏽。”《後漢書·張衡傳》🚺:“旌瞀以之。”李注:“爰旌瞀🩰,餓人也,一作爰精目。《列子》曰東方有人焉🐗,曰爰精目。”《呂氏春秋·介立》:“東方有土焉,曰爰旌目。”所以,“苗”假借“目”爲之是沒有問題的。“三目人之蚩尤”是說三苗國首領蚩尤🤶🏿。蚩尤與三苗國關係密切,傳說蚩尤本九黎族首領↗️,以金作兵器,與黃帝戰於涿鹿,敗後被殺於魚首,其族南遷🧍🏻,世謂之三苗,所以銘稱蚩尤爲三苗之人。《山海經·海外南經》:“三苖國在赤水東其爲人相隨,一曰三毛國🚣🏼。”注:“昔堯以天下讓舜,三苖之君非之,帝殺之👙。有苖之民叛入南海,爲三苖國⚗️。”

“帛命入![]() ”,“帛”各家讀爲“薄”,“

”,“帛”各家讀爲“薄”,“ ![]() ”讀爲“羹”,可從👩🏼🔧。“薄命”,命運不好,福分差🫶🏽。

”讀爲“羹”,可從👩🏼🔧。“薄命”,命運不好,福分差🫶🏽。

“![]() 入

入![]() 出”🌾。“

出”🌾。“ ![]() ”字李零先生隸定爲從艸從汆從骨,讀爲“忽”✊🏿🦻。詹鄞鑫先生隸定爲從艸從入下木從骨👰🏻🕧,亦讀爲“忽”。其隸定似有可商的餘地。何琳儀《戰國古文字典》將此字隸定爲“

”字李零先生隸定爲從艸從汆從骨,讀爲“忽”✊🏿🦻。詹鄞鑫先生隸定爲從艸從入下木從骨👰🏻🕧,亦讀爲“忽”。其隸定似有可商的餘地。何琳儀《戰國古文字典》將此字隸定爲“![]() ”,從艸從柔從骨是對的。所從的柔字寫法與《璽彙》3420的“柔”字,以及《璽彙》3285和3308的“

”,從艸從柔從骨是對的。所從的柔字寫法與《璽彙》3420的“柔”字,以及《璽彙》3285和3308的“![]() ”,《璽彙》2432的“

”,《璽彙》2432的“![]() ”[7]👃🏽,信陽楚簡2.082.14的“渘”字所從之“柔”完全相同🔻🧗🏿。此字讀爲柔👍,浸漬,潤澤之義。《禮記·內則》:“擣珍🚟,取牛羊麋鹿麕之肉,必脄,每物與牛若一⛪️,捶反側之,去其餌,孰出之,去其皽,柔其肉。”鄭玄注:“柔之爲汁和也。”《國語·鄭語》:“祝融亦能昭顯天地之光明,以生柔嘉材者也。”韋昭注:“柔,潤也。”《淮南子·說山訓》✊🏻:“厲利劍者,必以柔砥。”高誘注🧏🏿:“柔,濡。”“柔入柔出”,與《禮記·內則》的“柔其肉”相同,是說柔來柔去,使之融和爲羹。

”[7]👃🏽,信陽楚簡2.082.14的“渘”字所從之“柔”完全相同🔻🧗🏿。此字讀爲柔👍,浸漬,潤澤之義。《禮記·內則》:“擣珍🚟,取牛羊麋鹿麕之肉,必脄,每物與牛若一⛪️,捶反側之,去其餌,孰出之,去其皽,柔其肉。”鄭玄注:“柔之爲汁和也。”《國語·鄭語》:“祝融亦能昭顯天地之光明,以生柔嘉材者也。”韋昭注:“柔,潤也。”《淮南子·說山訓》✊🏻:“厲利劍者,必以柔砥。”高誘注🧏🏿:“柔,濡。”“柔入柔出”,與《禮記·內則》的“柔其肉”相同,是說柔來柔去,使之融和爲羹。

“母處![]() 所”。“母”通毋。“毋”是戒告之語🙆🏻♀️,即不要🧡🎮。詹鄞鑫引《孟子·萬章上》💆♂️:“昔者有饋生魚於鄭子産🧖🏽,子産使校人畜之池。校人烹之反命曰:始舎之🍯,圉圉焉🔜,少則洋洋焉,攸然而逝。子産曰:得其所哉,得其所哉。”“得其所”就是獲得它的合適處所👳♀️🤯,“毋處其所”就是不要處在這樣的場所(指魚頭入羹受煎熬)。“

所”。“母”通毋。“毋”是戒告之語🙆🏻♀️,即不要🧡🎮。詹鄞鑫引《孟子·萬章上》💆♂️:“昔者有饋生魚於鄭子産🧖🏽,子産使校人畜之池。校人烹之反命曰:始舎之🍯,圉圉焉🔜,少則洋洋焉,攸然而逝。子産曰:得其所哉,得其所哉。”“得其所”就是獲得它的合適處所👳♀️🤯,“毋處其所”就是不要處在這樣的場所(指魚頭入羹受煎熬)。“![]() ”🧑🏽🦳,箕字古文👌🏿,今作“其”,用作代詞🧏🏿。

”🧑🏽🦳,箕字古文👌🏿,今作“其”,用作代詞🧏🏿。

綜上所述,匕銘的內容是一則有感而發的告誡性箴言銘。事由起於有人進獻魚頭,使王有感而發,聯想到蚩尤死於魚首,於是警誡自己,謹慎處事,不要像蚩尤和魚首一樣,落個悲慘下場。

銘文可語譯爲:有這麼個昆夷人🤌🏽,進獻給王一個魚頭。王告誡說💇♂️:要警惕啊,你這四處游蕩的水中之物都被斬首,百姓們不知道三苗人的首領蚩尤(葬身魚首)的命運📨,命薄的魚頭投入羹湯,柔來柔去受煎熬☃️,可不要落到這步田地。

2014年5月1日定稿

[1]王國維💂🏼♂️:《魚匕跋》👩🏼🏭🤽🏼♀️,《觀堂集林》😈,中華書局,1959年。

[2]李零:《魚鼎匕新證:〈十六經〉中的蚩尤醢》,《李零自選集》76頁,廣西師範大學出版社,1998年🪧。

[3]詹鄞鑫:《魚鼎匕考釋》,《中國文字研究》總第2輯👨👩👧👧,華東師範大學中國文字研究與應用富达主辦。

[4]臧克和:《〈魚鼎匕〉銘文有關器名性質新釋》,《考古與文物》2004年5期。

[5]董蓮池🤘🏻:《說山西渾源所出魚顛匕銘文中的“顛”字》,《山西大學學報(哲學社會科學版)》,2012年1期🏄🏻♀️。

[6]何琳儀:《戰國古文字典》1115頁,中華書局,1998年🤹🏼。

[7] 羅福頤主編🏟:《古璽彙編》,文物出版社🫱,1981年。

本文收稿日期為2014年11月23日。

本文發佈日期為2014年11月24日。

点击下载附件:

-

虞人 在 2014/11/24 15:11:35 评价道🚴🏽♂️⏫:第1楼

何琳仪先生在《中国史研究》上有专文讨论匕铭,似乎也是读作“昆夷”。

-

ee 在 2014/11/24 16:10:54 评价道:第2楼

感谢吴镇烽先生,使我们终于看到了几年前就在网上流传的另一件鱼鼎匕。不过吴先生说:“由於諸家在釋讀時都忽略了王國維的闕字告誡🐝🐳,均以現存的36字作標點句讀🚵🏼👦🏼,加以詮釋,故使有些問題的解釋出現歧義,甚至於名稱都存在問題。”这个提法大概不确🤸🏽♀️,如郭沫若、罗福颐等均据王国维说认为此匕有阙文🫳🏿,不过他们认为是阙文的位置在匕首👍🏽。

另外单育辰、李松儒在2011年3月“《罗振玉学术论著集》出版座谈会”(长春)发表过论文《谈罗振玉旧藏的一件羹匕》(有纸质论文集)👨🏻🦽,已经说到:

首先🫲,“

□

□ □匕”大家多連讀作“

□匕”大家多連讀作“ 又(有)䖵匕”,這是不正確的,詹鄞鑫指出:從字符所占空間位置看,舊所釋的“又䖵”不是兩字而是一字🚾,應改釋爲“

又(有)䖵匕”,這是不正確的,詹鄞鑫指出:從字符所占空間位置看,舊所釋的“又䖵”不是兩字而是一字🚾,應改釋爲“ ”(詹氏把“又”改釋爲“尤”)。[1]陳劍贊成詹說。[2]沈之傑在一篇未刊稿中指出⛔:其實“䖵”形上面還有一極明顯的“土”形🐧,《貞松堂集古遺文》所收錄的摹本和《三代吉金文存》收錄的摹刻本皆漏摹。但從《殷周金文集成》所收錄的拓本(980A)及《中國青銅器全集》第8卷二書所收的彩照[3]來看,“土”形十分明顯。沈先生認爲舊釋的“又䖵”兩字應改釋爲“

”(詹氏把“又”改釋爲“尤”)。[1]陳劍贊成詹說。[2]沈之傑在一篇未刊稿中指出⛔:其實“䖵”形上面還有一極明顯的“土”形🐧,《貞松堂集古遺文》所收錄的摹本和《三代吉金文存》收錄的摹刻本皆漏摹。但從《殷周金文集成》所收錄的拓本(980A)及《中國青銅器全集》第8卷二書所收的彩照[3]來看,“土”形十分明顯。沈先生認爲舊釋的“又䖵”兩字應改釋爲“ ”🤨🔠,不過他說🙋♀️,釋“

”🤨🔠,不過他說🙋♀️,釋“ ”的前提是:“匕柄在此處(辰按,指“

”的前提是:“匕柄在此處(辰按,指“ ”字🎫,下同)完整無損或者雖然斷裂但不缺損”✭;他又提到👁:“或者此處前後竟非連續的兩段,而是後經拼接連在一起的🙅🏼♂️,當中可能有脫文。”[4]我們認爲後說是正確的。

”字🎫,下同)完整無損或者雖然斷裂但不缺損”✭;他又提到👁:“或者此處前後竟非連續的兩段,而是後經拼接連在一起的🙅🏼♂️,當中可能有脫文。”[4]我們認爲後說是正確的。

(《中國青銅器全集》第8卷彩照)

上引羅振玉《貞松堂集古遺文》言“此匕……表裏文字乃均可辨🙇,惜上截損佚🙆♀️👩🏼🦰。”其後引王國維說:“右魚匕銘🪔,柄端折去寸許。其銘自匕面中間一行讀起,左行轉至匕陰,又轉至匕陽第二行止。……匕面柄上折處當闕一字,匕背當闕二字,匕背所闕或是‘中有’二字。其銘四字為句👩🏻🦽➡️,唯一句五字🧙♂️。”[5]最早經手《魚鼎匕》的兩位學者都認爲匕柄文字有缺佚之處。但他們所說的“上截損佚”、“匕面柄上折處當闕一字🙆🏿,匕背當闕二字”在什麽地方,都未說清楚🚣🏼♀️。後來有不少學者認爲他們所說的損佚之處在匕的最上端🥺,[6]但我們反復查看匕最上端,實無殘損迹象🐧🤽🏼。我們認爲他們說的缺佚之處可能是🤷♂️:匕柄正面“

目前《魚鼎匕》器柄最清晰的照片是《貞松堂吉金圖》所公佈者🫳🏼,從此照片上看,“ ”形之上缺一個大字,相應的,匕柄反面“

”形之上缺一個大字,相應的,匕柄反面“ ”形之上缺兩個小字🏄🏼。

”形之上缺兩個小字🏄🏼。 ”形之上的斷裂痕非常明顯(亦可參看《集成》980C摹刻本相應之處),並且柄上半部與下半部的碴口不能密合: …………………………………

”形之上的斷裂痕非常明顯(亦可參看《集成》980C摹刻本相應之處),並且柄上半部與下半部的碴口不能密合: …………………………………

[1] 詹鄞鑫:《〈魚鼎匕〉考釋》,《中國文字研究》第二輯,廣西教育出版社,2001年10月,第175-179頁。

[2] 陳劍🥷🏽:《釋造》,《出土文獻與古文字研究》第一輯,復旦大學出版社,2006年12月🥞,第90頁▶️。

[3] 中國青銅器全集編輯委員會:《中國青銅器全集》第8卷·東周(二),文物出版社🏌️♀️,1995年12月,第137頁👉。辰按,据我们所知,《魚鼎匕》彩照最早公佈於中國美術全集編輯委員會編📡:《中國美術全集·工藝美術編·青銅器》,文物出版社,1985年7月,第65頁,此圖要比《中國青銅器全集》第8卷公佈者清晰一些⚡️🕵🏽♀️。

[4] 沈之傑:《試論“魚鼎匕”首句大字銘文的幾個問題》,未刊。

[5] 此跋又收入王國維:《魚匕跋》,《觀堂別集》,《觀堂集林(附別集)》👩🏼⚕️🏃,中華書局,1961年6月📠,第1210-1211頁。

[6] 如郭沫若🙇🏽♂️:《魚鼎匕》,《金文韻讀補遺》,《郭沫若全集·考古編》第五卷🥅,科學出版社👦🍇,2002年10月,第313-314(原145-146)頁。羅福頤👩🏽👷🏿♂️:《三代吉金文存釋文》,香港👩🏿🏫:問學社,1983年3月🖱,第844頁💃🏿。容庚:《商周彝器通考》🩳,上海人民出版社8️⃣,2008年8月,第286頁。另,據王國維所言“‘參之蛕螝’🔞,謂虫與二物性本不同,下民以此三者爲相似也。”其把“參”與“之”(即“

”之誤分誤釋)連讀,則又似乎不認爲折斷處在匕柄反面“參”與“

”之誤分誤釋)連讀,則又似乎不認爲折斷處在匕柄反面“參”與“ ”之間,(《貞松堂集古遺文》中之摹本與釋文亦看不出此點,但摹本與釋文皆羅福頤參與,並不等於羅振玉意見)這大概是王氏一時疏忽,不能引以爲證。

”之間,(《貞松堂集古遺文》中之摹本與釋文亦看不出此點,但摹本與釋文皆羅福頤參與,並不等於羅振玉意見)這大概是王氏一時疏忽,不能引以爲證。文中并据辽博所藏鱼鼎匕原物以证成其说𓀛,其文对“ 述玉魚

”也有与一般观点不同的意见⛹🏿。

”也有与一般观点不同的意见⛹🏿。另外此匕的第三个字吴先生仍释文“又”👠,可能不确,此字应是“寸”字𓀅,即三晋常见的从“金”从“寸”的省文,应读为“铸”。

, -

王寧 在 2014/11/24 17:37:06 评价道:第3楼

參考ee先生的說法,開頭一句似應是“曰造鑄𧐏(蚳)匕”,“蚳匕”當是匕名🟣。

-

薛后生 在 2014/11/25 21:51:11 评价道:第4楼

借此贴改正一下后生在董珊先生《隨州文峰塔M1出土三種曾侯與編鐘銘文考釋》文下41楼的认识错误:

王宁先生告诉后生所谓“柔入柔出”的“柔”应该读为忽😜,李零等先生读为“忽”是正确的,其字右边不是”柔“,而应该是”信阳长台关2号墓2组8号简“词例为”二📍?盘“中?字右部所从⛱,后生认为李家浩先生释为”浍“,读为”沬”是比较可信的🧑🏻🦯,后生当时想着右边可能是“彙”字(右边不是正宗的会字所从)🧑🏼🧘🏻♂️,但是由于没有字形依据🧑🏽🚒,才改为“概”🧔🏽♂️。所谓“柔”字应该是从骨得声的字,可以读为忽。

反过来,如果按照吴先生的看法👶🏻,我们也可以选择把此字读为“滑”𓀍👵🏿,因为我们知道”滑“和”柔“在周礼及注中都有很明显的词义联系,在这个层面上选择读为”柔“或者”滑“其实都是具有同等效力。 -

薛后生 在 2014/11/27 18:58:33 评价道:第5楼

改正上楼👨💻;

王宁先生告知后生🍷,白于蓝先生曾将相关字形与《郭店楚简》用为“由”“繇”字联系🤦🏼♂️。其说至确🕵🏻。后生曾经将《郭店楚简》中的字释为“抽穗”的“抽”字,也即抽條字。王宁先生释为“由+乙蘖”的“由”(尚书盘庚用由蘖)(待刊),其实可以合观,后生把从水之字读为“涤”🐟,王宁先生认为应该读“澡”🛀,澡义为洗手,先秦习见。鱼颠匕此字王宁先生释为“胄胤“的”胄“,从艹从骨从(由+乙)得声🐤,即象意👨👩👧👦,又形声,读为”攸“🤠,攸🤽♀️🌦?攸?🙋🏽♂️,诗经有之。期待王宁先生将此字讲清楚。 -

薛后生 在 2014/11/27 19:35:43 评价道🚣♂️:第6楼

上楼“由+乙”改为”㽕”

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706360