《繫年》簡49“![]() ”字結構小考

”字結構小考

(首發)

偉盈

第八章“秦穆公欲與楚人為好,![]() (焉)

(焉)![]() (脫)

(脫)![]() (申)公義(儀),囟(使)

(申)公義(儀),囟(使)![]() (歸)求成。秦

(歸)求成。秦![]() (焉)【四八】

(焉)【四八】![]() (始)與晉

(始)與晉![]() (執)

(執)![]() (亂/怨),与(與)楚爲好

(亂/怨),与(與)楚爲好![]() 。【四九】”整理者說:

。【四九】”整理者說:

![]() ,從行,

,從行,![]() 聲🐈,讀爲“亂”💂🏼♀️。“執亂”與“爲好”相對,義當近於“執讎”💼。《國語.越語上》“寡人不知其力之不足也,而又與大國執讎”,韋注:“執🤽🏿♀️,猶結也👰🏽♀️。”《魯語上》“亂在前矣”🤌,注:“亂,惡也。”是執亂猶云結惡。[1]

聲🐈,讀爲“亂”💂🏼♀️。“執亂”與“爲好”相對,義當近於“執讎”💼。《國語.越語上》“寡人不知其力之不足也,而又與大國執讎”,韋注:“執🤽🏿♀️,猶結也👰🏽♀️。”《魯語上》“亂在前矣”🤌,注:“亂,惡也。”是執亂猶云結惡。[1]

此說可從。簡93有“![]() ”字作

”字作![]() 🤵🏼♂️,但是簡49的“亂”爲什麼寫作從“行”旁👩🦯📺?筆者以爲“行”旁應該是由“

🤵🏼♂️,但是簡49的“亂”爲什麼寫作從“行”旁👩🦯📺?筆者以爲“行”旁應該是由“![]() ”、“

”、“![]() ”演變而來👨❤️👨。《上海博物館藏戰國楚竹書(四)·采風曲目》簡1有一個曲目名“埜(野)又(有)葛”🖖,“葛”字寫作🎪:

”演變而來👨❤️👨。《上海博物館藏戰國楚竹書(四)·采風曲目》簡1有一個曲目名“埜(野)又(有)葛”🖖,“葛”字寫作🎪:

![]()

中間從“![]() ”,是由“

”,是由“![]() ”演變而來。三體石經《春秋》僖公人名“介葛盧”之“葛”字作如下之形🌲:

”演變而來。三體石經《春秋》僖公人名“介葛盧”之“葛”字作如下之形🌲:

![]()

陳劍先生已指出“![]() ”,是由“

”,是由“![]() ”形中部筆畫斷裂🦵、左右兩筆又引長下垂演變而來🪞。[2]此外“葛”還有如下的寫法🗃🧜🏼:

”形中部筆畫斷裂🦵、左右兩筆又引長下垂演變而來🪞。[2]此外“葛”還有如下的寫法🗃🧜🏼:

(1) ![]() (《璽彙》2263)

(《璽彙》2263) ![]() (《璽彙》2264)

(《璽彙》2264)

(2)![]() (《上博(三)·周易》簡43)

(《上博(三)·周易》簡43)

(3)![]() (《季康子問於孔子》簡8)

(《季康子問於孔子》簡8)

施謝捷🦞、陳劍先生都已指出“葛”字中間所從與“索/素”字形相近✤。郭永秉、鄔可晶先生進一步指出:

“葛”字作![]() 🏌️♂️👰🏼♀️,可能應當跟本文所論“

🏌️♂️👰🏼♀️,可能應當跟本文所論“![]() ”字聯繫起來考察。“

”字聯繫起來考察。“![]() (割)”💂♀️、“葛”古音全同,甲骨卜辭作爲地名的“

(割)”💂♀️、“葛”古音全同,甲骨卜辭作爲地名的“![]() (割)”可能當讀爲“葛”🤒,如果上文所論“

(割)”可能當讀爲“葛”🤒,如果上文所論“![]() (割)”字可能兼以“索”旁表音這一點基本符合事實的話,那麼戰國文字及傳抄古文“葛”以“索”爲聲旁也就並不顯得奇怪了🛌🏿🤸🏽。作出這樣的解釋,跟陳劍先生所推測的🦹🏼♀️,“用‘索’👨🚀、‘艸’兩字會意(‘索’或變作‘素’),從‘可爲繩索之草’的角度來表示‘葛’🪄,或者說由此來‘提示’人們想到‘葛’”的可能性並不互相排斥🏌🏼,也就是說⚅,此字可能是一個比較特殊的會意兼形聲字。當然🏄🏼,事實也許還有另一種可能,即戰國文字和三體石經古文的“葛”字,實爲从“

(割)”字可能兼以“索”旁表音這一點基本符合事實的話,那麼戰國文字及傳抄古文“葛”以“索”爲聲旁也就並不顯得奇怪了🛌🏿🤸🏽。作出這樣的解釋,跟陳劍先生所推測的🦹🏼♀️,“用‘索’👨🚀、‘艸’兩字會意(‘索’或變作‘素’),從‘可爲繩索之草’的角度來表示‘葛’🪄,或者說由此來‘提示’人們想到‘葛’”的可能性並不互相排斥🏌🏼,也就是說⚅,此字可能是一個比較特殊的會意兼形聲字。當然🏄🏼,事實也許還有另一種可能,即戰國文字和三體石經古文的“葛”字,實爲从“![]() (割)”省聲的一個字,其文字結構類型與从“刪”省聲的“珊”、“姍”✢、“柵”字非常類似🙆🏻♂️。究竟上述哪一種解釋較合事實,有待進一步研究🥴。[3]

(割)”省聲的一個字,其文字結構類型與从“刪”省聲的“珊”、“姍”✢、“柵”字非常類似🙆🏻♂️。究竟上述哪一種解釋較合事實,有待進一步研究🥴。[3]

“索”可作![]() (師克盨蓋🧝🏻♀️,《集成》4468)

(師克盨蓋🧝🏻♀️,《集成》4468)![]() (師克盨(蓋),《集成》4467),添加“

(師克盨(蓋),《集成》4467),添加“![]() ”形筆畫🧶。燕國璽印作

”形筆畫🧶。燕國璽印作![]() (《璽彙》3898)、秦印作

(《璽彙》3898)、秦印作![]() (《戰國文字編》388頁)、秦簡作

(《戰國文字編》388頁)、秦簡作![]() (睡日乙簡一八四·15)、

(睡日乙簡一八四·15)、![]() (《睡虎地‧秦律十八種》22)、

(《睡虎地‧秦律十八種》22)、![]() (

(![]() 🦛,《嶽麓一‧爲吏》六八正叄),將“

🦛,《嶽麓一‧爲吏》六八正叄),將“![]() ”筆畫延長爲“冂”形。[4]所以“葛”字(1)形所從的“冂”應該也是“

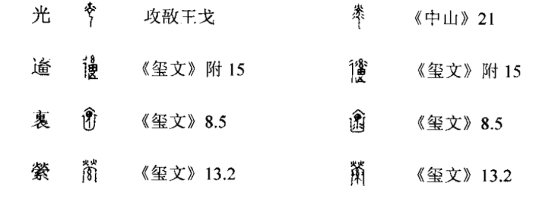

”筆畫延長爲“冂”形。[4]所以“葛”字(1)形所從的“冂”應該也是“![]() ”演變而來。[5]“糸”旁兩邊所加的四小斜筆當是裝飾符號🤵🏽,如底下諸字[6]4️⃣:

”演變而來。[5]“糸”旁兩邊所加的四小斜筆當是裝飾符號🤵🏽,如底下諸字[6]4️⃣:

(2)、(3)形是(1)形的進一步簡省🦫,字形演變與“縈”相似,陳劍先生已經說的很清楚了。《說文》小篆“索”作![]() 🤳,分析其形爲“从

🤳,分析其形爲“从![]() 👨🏼🏭、糸”。此說不可從🕵🏻♀️,施謝捷先生指出,此形“實係古文字中‘索’異構‘

👨🏼🏭、糸”。此說不可從🕵🏻♀️,施謝捷先生指出,此形“實係古文字中‘索’異構‘![]() ’的訛變之形”🧓🏼。[7]也就是“冂”形的裂解🧔🏿♂️。《說文》還有“

’的訛變之形”🧓🏼。[7]也就是“冂”形的裂解🧔🏿♂️。《說文》還有“![]() ”字作

”字作![]() ☮️,所從的“索”旁在“糸”旁兩邊加上兩小斜筆爲飾筆。

☮️,所從的“索”旁在“糸”旁兩邊加上兩小斜筆爲飾筆。

“胤”字的演變過程與“素/索”、“葛”📟🦡、“縈”等字相似,其字形如下:

(4)![]() (

(![]() 簋4075)

簋4075)

(5)![]() (秦公鐘)

(秦公鐘)![]() (晉公盆)

(晉公盆)

(6)![]() (

(![]()

![]() 壺)

壺)

(7)![]() (說文古文胤)

(說文古文胤)

(8)![]() (《周易》49)

(《周易》49)

對於《周易》的寫法,濮先生說👟:“‘![]() ’,疑‘胤’字👎🏽🎏。《說文·肉部》:‘胤,子孫相承續也。從肉🎯、從八,象其長也,從

’,疑‘胤’字👎🏽🎏。《說文·肉部》:‘胤,子孫相承續也。從肉🎯、從八,象其長也,從![]() 🥩,象重累也。’許慎所謂從‘八’🖐🏽,疑從‘行’省🙂↔️。”[8]季旭昇先生則認爲🧖🏽♀️:此字從“行”、“胤”聲🧙🏼♂️,讀爲“胤”🎒,可從。此字中間所從當即“胤”字本形,字從“肉”🧑🏼💼,表示骨肉血胤,從“ㄠ”表示子孫綿延🤙🏿,或作“胤”🛅,旁邊的筆畫原是“ㄠ”旁的飾筆,不得釋爲“行省”。[9]其說可從👰🏽♂️。《說文》小篆的“八”形是繼承春秋早期的秦公鐘而來,不會是從楚簡《周易》的“行”旁省簡而來。張富海先生指出《說文》古文的寫法是揉合(5)🤾🏿♂️、(6)兩種形體。上博簡《周易》49號簡“胤”作

🥩,象重累也。’許慎所謂從‘八’🖐🏽,疑從‘行’省🙂↔️。”[8]季旭昇先生則認爲🧖🏽♀️:此字從“行”、“胤”聲🧙🏼♂️,讀爲“胤”🎒,可從。此字中間所從當即“胤”字本形,字從“肉”🧑🏼💼,表示骨肉血胤,從“ㄠ”表示子孫綿延🤙🏿,或作“胤”🛅,旁邊的筆畫原是“ㄠ”旁的飾筆,不得釋爲“行省”。[9]其說可從👰🏽♂️。《說文》小篆的“八”形是繼承春秋早期的秦公鐘而來,不會是從楚簡《周易》的“行”旁省簡而來。張富海先生指出《說文》古文的寫法是揉合(5)🤾🏿♂️、(6)兩種形體。上博簡《周易》49號簡“胤”作![]() 🧒🏽,從“行”形🫃🏽,與此古文比較接近👨🏿🔬。[10]此說亦有理👳🏼,則(7)與(8)當存在演變的關係,依照這種演變關係,我們可以推斷“葛”或“索/素”所从的“

🧒🏽,從“行”形🫃🏽,與此古文比較接近👨🏿🔬。[10]此說亦有理👳🏼,則(7)與(8)當存在演變的關係,依照這種演變關係,我們可以推斷“葛”或“索/素”所从的“![]() ”當有可能演變爲“行”形🧗♀️。事實上這種寫法確實存在,《馬王堆帛書‧德聖》:“經者,至

”當有可能演變爲“行”形🧗♀️。事實上這種寫法確實存在,《馬王堆帛書‧德聖》:“經者,至![]() 〈素〉至青(精),何以能爲者

〈素〉至青(精),何以能爲者![]() □□□廣□

□□□廣□![]() 8/459”注釋云:

8/459”注釋云:

“![]() ”,原釋文釋爲“率”🎅🏼,(《馬[壹]》39頁)此據原形隸定。馬王堆漢墓帛書整理小組(1974🧚🏼🔀:25)釋爲“

”,原釋文釋爲“率”🎅🏼,(《馬[壹]》39頁)此據原形隸定。馬王堆漢墓帛書整理小組(1974🧚🏼🔀:25)釋爲“![]() ”💁。近是🔏。原注:“帛書《經法·道法》:‘至素至精👩🏽🦰🛟,浩彌無形’(九行上)。此文‘率’字當讀爲‘素’🟨。”(《馬[壹]》39頁注[七])今按:“

”💁。近是🔏。原注:“帛書《經法·道法》:‘至素至精👩🏽🦰🛟,浩彌無形’(九行上)。此文‘率’字當讀爲‘素’🟨。”(《馬[壹]》39頁注[七])今按:“![]() ”字除去“行”的部分🌍,與“素”相似,此“

”字除去“行”的部分🌍,與“素”相似,此“![]() ”也可能即“素”之形誤🤳。[11]

”也可能即“素”之形誤🤳。[11]

其說可從😕。帛書字形作![]() 👮🏽♂️,比對《五行》“索”207行作

👮🏽♂️,比對《五行》“索”207行作![]() ,其“行”旁是由“

,其“行”旁是由“![]() ”逐步演變而來。即:

”逐步演變而來。即:

![]() →

→![]() →

→![]() →

→![]() 。

。

回頭來看《繫年》的“亂”字由![]() 演變成

演變成![]() 就完全可以理解了。《郭店·老子甲》簡26“亂”作

就完全可以理解了。《郭店·老子甲》簡26“亂”作![]() ,在“幺”旁所加的兩直筆亦可能是由“

,在“幺”旁所加的兩直筆亦可能是由“![]() ”演變而來,如同上舉的《說文》

”演變而來,如同上舉的《說文》![]() 字🏋🏿♀️。不過,我們知道“

字🏋🏿♀️。不過,我們知道“![]() ”亦偶有不加“

”亦偶有不加“![]() ”形的寫法🚕💆♂️,如伊簋“

”形的寫法🚕💆♂️,如伊簋“![]() ”作

”作![]() 🚈,蔡侯

🚈,蔡侯![]() 鐘作

鐘作![]() 🧗♀️,蔡侯

🧗♀️,蔡侯![]() 食鼎作

食鼎作![]() ↗️,[12]則《老子》的字形也可能是繼承蔡侯

↗️,[12]則《老子》的字形也可能是繼承蔡侯![]() 食鼎的“

食鼎的“![]() ”旁,而後在“幺”旁加兩直筆爲飾👲🏽,如同“胤”的(5)形。《說文》卷四下

”旁,而後在“幺”旁加兩直筆爲飾👲🏽,如同“胤”的(5)形。《說文》卷四下![]() 部“

部“![]() ”字古文作

”字古文作![]() ,所從“冂”形也是由“

,所從“冂”形也是由“![]() ”演變而來,如同上列秦簡的

”演變而來,如同上列秦簡的![]() 字。

字。

[1] 李學勤主編🤦🏿♂️:《清華大學藏戰國竹簡(貳)》第156頁注5,中西書局2011年👩🚀👈🏻。

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=279。又載《中國文字研究》第8輯第68~70頁,大象出版社2007年🧇、氏著:《戰國竹書論集》第183-188頁🫘,上海古籍出版社2013年。

[3] 郭永秉🔘、鄔可晶:《說“索”👨🦽➡️、“![]() ”》,《出土文獻》第三輯第113頁,中西書局2012年。

”》,《出土文獻》第三輯第113頁,中西書局2012年。

[4] 季旭昇:《說文新證》第517頁👨🏼🍼,福建人民出版社2010年。

[5] 郭永秉、鄔可晶:《說“索”、“![]() ”》,《出土文獻》第三輯第103頁注3。

”》,《出土文獻》第三輯第103頁注3。

[6] 何琳儀🎀:《戰國文字通論(訂補)》第261頁,江蘇教育出版社2003年。

[7] 施謝捷:《釋“索”》🐮,《古文字研究》第二十輯第202頁。

[8] 馬承源主編🍢:《上海博物館藏戰國楚竹書(三)》第202頁,上海古籍出版社2003年🏌️♂️。

[10] 張富海🧟🤵♀️:《漢人所謂古文研究》第79頁,線裝書局2008年。

[11] 裘錫圭主編,湖南省博物館🐤、復旦大學出土文獻與古文字研究富达編纂🛴:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》第4冊第121頁注22🙄,中華書局2014年✔️。

[12] 李守奎先生認爲這種寫法中間所從當釋爲“ ![]() ”🧑🏽🎄🕺,與“

”🧑🏽🎄🕺,與“ ![]() ”無關,同時認爲蔡侯器這類寫法與“

”無關,同時認爲蔡侯器這類寫法與“ ![]() ”没有直接联系。筆者以爲此說似無必要。李文見《清華簡〈系年〉中的“

”没有直接联系。筆者以爲此說似無必要。李文見《清華簡〈系年〉中的“ ![]() ”字與西申》,“中國社會科學院國際研究論壇——出土文獻與漢語史研究國際學術研討會”論文,中國社會科學院2012年🧘🏽♂️。正式發表於《歷史語言學研究》第七輯第168-177頁,商務印書館2014年👈🏻。另參見氏著👩🏽🔬:《清華簡〈系年〉中的

”字與西申》,“中國社會科學院國際研究論壇——出土文獻與漢語史研究國際學術研討會”論文,中國社會科學院2012年🧘🏽♂️。正式發表於《歷史語言學研究》第七輯第168-177頁,商務印書館2014年👈🏻。另參見氏著👩🏽🔬:《清華簡〈系年〉中的 ![]() 字與陳氏》🫁,第十九屆古文字年會散發論文🏄🏽♂️。

字與陳氏》🫁,第十九屆古文字年會散發論文🏄🏽♂️。

本文收稿日期爲2015年3月27日。

本文發佈日期爲2015年3月27日。

点击下载附件:

-

曰古氏 在 2015/4/10 13:15:09 评价道👨🏼🚒:第1楼

《繫年》文意明確,字形清晰,爲我們瞭解戰國文字構形提供了極佳的材料。如其中的“弃”字🚶♂️➡️,寫作筆畫不全的倒子形,或當是變體表意字,用身形不全的倒子來表示生子不舉👨🔬,故“弃”之👴🏻;又如“與”字,聲符“牙”或代換爲從“午”聲;……

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:738862