甲骨文周微四族戈↖️、唐、化、角考

(首发)

王恩田

山东省博物馆

宾组武丁卜辞有:

1.癸未卜,![]() 贞🎅🏼:旬无……祟🏌🏻♂️,其有来

贞🎅🏼:旬无……祟🏌🏻♂️,其有来![]() 🧑🏼🍳,迄至七日……允有来

🧑🏼🍳,迄至七日……允有来![]() 自西,微戈告曰:吕方征于我奠…… 《合集》584正

自西,微戈告曰:吕方征于我奠…… 《合集》584正

2.癸未卜,永贞:旬无咎🧘🏻♀️,七日己丑微友化呼告曰,吕方征于我奠豐,七月,二告🔨。

《合集》6068正

3.……来![]() 自微友唐吕方征……。臿氏昜戊申🤼♂️,亦有来🫳,……自西🧏🏽♀️,告牛家……

自微友唐吕方征……。臿氏昜戊申🤼♂️,亦有来🫳,……自西🧏🏽♀️,告牛家……

《补编》1760反

4.王乩曰:有祟✩🫰🏻,其有来![]() ,迄至七日己巳,允有来

,迄至七日己巳,允有来![]() 自西,微友角告曰🚶🏻♀️➡️:吕方出侵我氏

自西,微友角告曰🚶🏻♀️➡️:吕方出侵我氏![]() 田,七十人五。 《合集》6057正

田,七十人五。 《合集》6057正

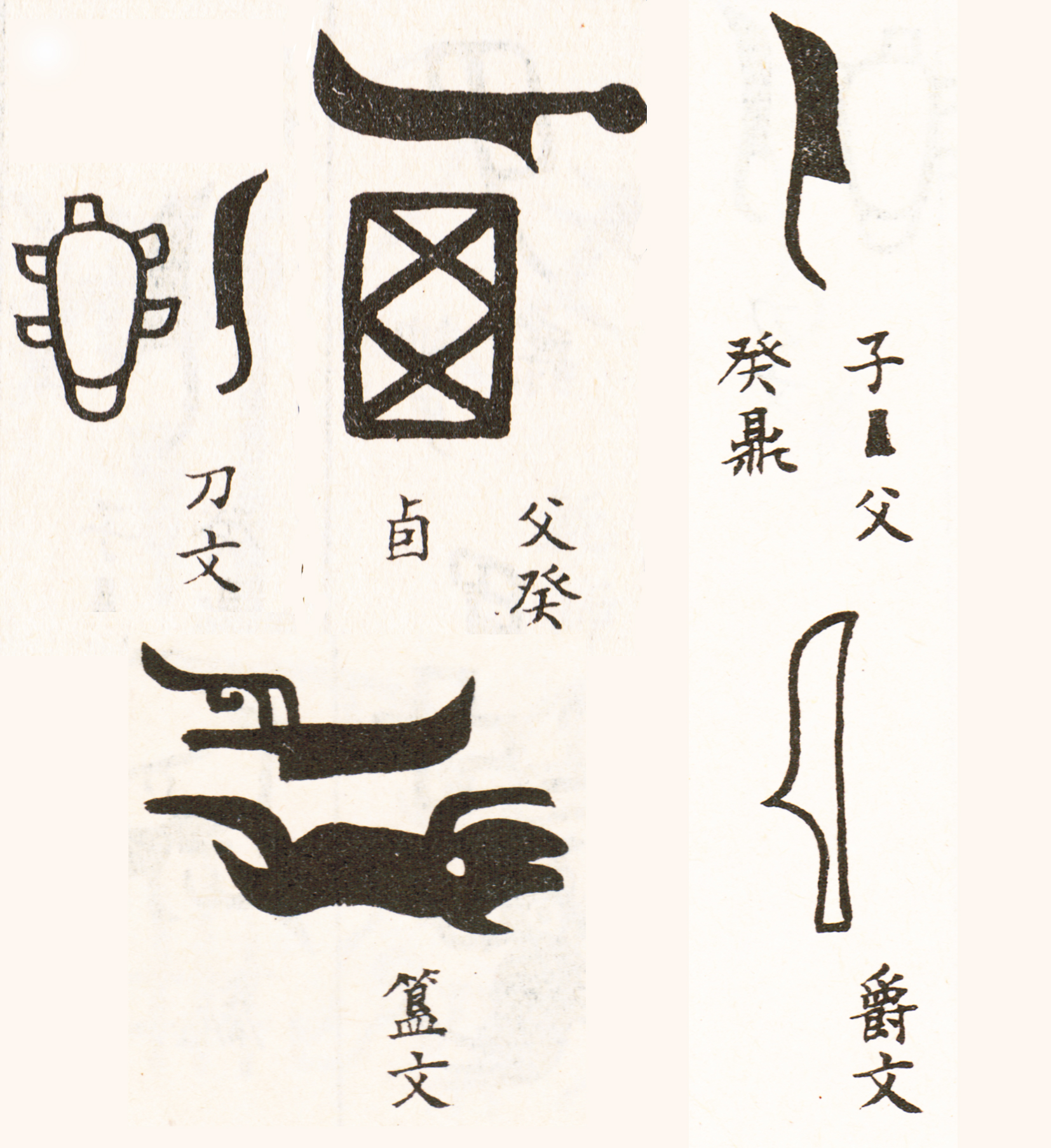

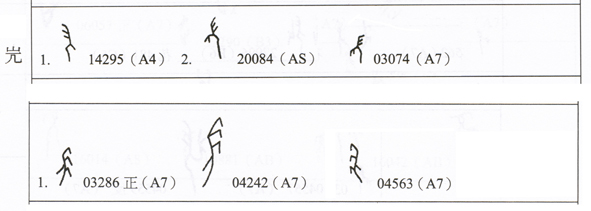

第1~4辞中的微,旧释为长。微与长混淆由来已久,余曾加以区别🧛🏽。商周文字中微与长,都像人披长发形,其区别在于微字无手杖📌,而长字有手杖。“微”是头发之发的本字,音同借为微小、微妙的微或美🏊♀️,和国族的魏👩🏼。而“长”像人拄杖形,会意,是杖的本字💘🧑🏿🚀。《说文》🕸:“枨,杖也。”音同借为长幼和长短的长🧘🏻。战国古玺中的长字,是在人腿上加圆点或弯钩以为指事字,意为长肢在此👎🏼。楚简中用头发飘动的方向🧑🏼🦱🧖♂️,区别长和微,头发飘向右的是长,飘向左的是微(图一)[1]。

卜辞微或加意符“止”🕉,止是足迹形“迹”的本字🏃🏻,来源于周人始祖姜嫄履大人迹而生弃的感生传说📭。音同借为姬姓的姬。因此芷阳又作茝阳。微友唐的微字加止,意为这是姬姓的微,以区别于殷商的微。卜辞无殷字,借卫为殷。殷商的微✪,在微前加卫的简化字作“![]() 微”(《合集》18700)🤞,或加卫的繁体字作“

微”(《合集》18700)🤞,或加卫的繁体字作“![]() 微”(《合集》28063)[2]💻。第1~4辞的微,都是周微。

微”(《合集》28063)[2]💻。第1~4辞的微,都是周微。

周字初文作![]() 🧎,像双手向田间撒播种子🥞,口像盛种子的筐篓,会意。周字有不少的异体,图示其发展演变关系(图二)。周人始祖以农立国,故以撒播种子的会意字作为国名[3]。

🧎,像双手向田间撒播种子🥞,口像盛种子的筐篓,会意。周字有不少的异体,图示其发展演变关系(图二)。周人始祖以农立国,故以撒播种子的会意字作为国名[3]。

在殷墟卜辞中,人名🏄🏿♂️、国族名、地名三位一体。如上述第1~4辞中的微即周微。周微即《史记·周本纪》参加武王伐纣的“庸、蜀🏋🏿♂️、羌👩👩👧、髳、微👨🎓、纑、彭、濮”等八国联军中的微。微通魏🖲。《汉书·古今人表》“鲁魏公”🐦,《律历志》作“微公”可证👌🏿。《左传·昭公七年》:“我自夏以后稷,魏🤷🏽♀️、骀🔴、芮、岐🆔🤹🏻、毕🔷,吾西土也👨🦰。”周人认为,魏属该国的西部国土。《左传·襄公二十九年》:“虞🐦🔥、虢💅、焦、滑、霍、揚、韓⛩🫔、魏🫃🏽,皆姬姓也🦥🐰。”证明如上所述🧟♂️,微字下加上“止”的意符🏸,表明此微应是姬姓之微的说法是正确的。微与郿读音相近⚽️🏅,借为郿,地在今宝鸡市眉县🔎。

第2😽、3、4辞“微”后都加“友”,而1辞微后则不加🦎,证明“友”不是族名。《广雅·释诂》:“友👩🏿🚀,亲也🚣🏿。”表明微与戈、化、唐🤷🏿♂️、角之间存有亲属关系。戈、化🫸🏿、唐、角很可能是从微族中分化出来的新氏族,即《左传·定公四年》“使帅其宗氏🧑🏼🌾,辑其分族”中“宗氏”与“分族”的关系🙋🏼♀️。“宗”即“宗源,根本也”(《荀子·非十二子》注),“宗氏”是原有的氏族,“分族”是由原来的氏族中分化出来的新氏族🌖👩🏻🍳。微即“宗氏”,戈、化👇🏻、唐⛹🏿♂️、角即“分族”。

第1🏋️、2两辞,残辞互补,1辞是己丑向殷王报告“吕方征于我奠……”。“奠”与“坰”均为耕部。奠读作坰🚦。坰意为郊野的边界🤴。2辞微友化的“奠豐”即郊野边界之“豐”🐊。“豐”即西周时期陕西长安的酆京🧔♀️,由此可知,长安的豐应是微友化的边界上的城邑。化族地望应在今陕西长安附近。第3辞的微友唐和第4辞的微友角所报告的也是吕方征伐或入侵的警讯。所不同的是时间一在戊申,一在己巳🫷🏿。

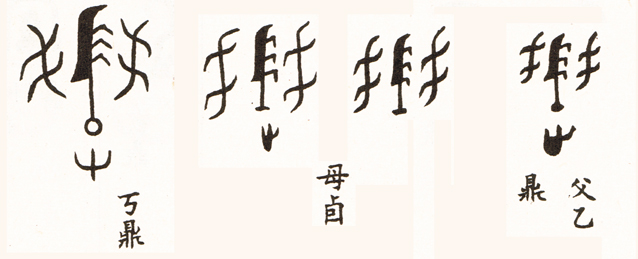

1辞“微戈”中的“戈”,应是陕西泾阳《高家堡戈国墓》的戈[4]💁🏽🔯。泾阳北原曾出土戈鼎[5],1933年,泾阳西北边境魏村也出土过戈鼎[6]。不知“泾阳北原”与“泾阳西北边境的魏村”是否一地💆🏽♀️。看来泾阳应是戈国的核心地区👶。至于河南安阳等地出土的戈族铜器中的戈字基本上都是短戈无鐏。而陕西泾阳等地戈器中的“戈”均为长戈有鐏。属于不同的国族,不能混为一谈。

第2辞“微友化”中的“化”🧏🏿♂️🤸🏿♂️,通华。其地望应在华山脚下的华县🐧、华阴一带。

第3辞“微友唐”中的“唐”。唐是向殷王贡龟的氏族(《合集》892反,又5776反)。唐也就是“作大邑于唐土”(《英》1105正)的唐👩🏼✈️👍🏽。唐通汤,土通社。唐土即汤社👩👦👦。汤社即《史记·秦本纪》宪公二年所灭之荡社,地在今陕西三原与始平的交界。[7]

第4辞“微友角”的“角”🧙🏽♀️,古音见母屋部。洛水的洛🙆♀️,见母铎部🚬💅。角与洛🦺,声为双声,韻为旁转💍。角地应在今洛水◻️、洛川一带。

综上所证,周微四族的分布范围大体应是西起泾阳东至华县的陕西东部地区🤽🏽😰。根据周微四族向殷王朝报告被吕方侵犯的警讯🧑🏽🚒,以及殷王占卜周微四族的吉凶🤛🏿👐🏿,证明周微四族所在的陕西东部地区最晚在武丁时期已是商王朝的西部疆域。

[1] 王恩田《鹿邑太清宫西周大墓与微子封宋》,《中原文物》2002年4期;《鹿邑微子墓与子口寻(腯)》🤴🏿🏚,《中原文物》2006年6期🙋🏿♂️。

[2] 王恩田《释![]() 🤛🏿、

🤛🏿、![]() ——卜辞殷人国号考》🧑🦽,《中原文物》2009年6期。

——卜辞殷人国号考》🧑🦽,《中原文物》2009年6期。

[3] 王恩田《释![]() 、

、![]() 、

、![]() ——兼说畀、

——兼说畀、![]() 字形》,《古文字研究》25辑,中华书局💘,2004年🦶🏼。

字形》,《古文字研究》25辑,中华书局💘,2004年🦶🏼。

[4] 陕西省考古研究所《高家堡戈国墓》🧙🏼♂️🐞,三秦出版社🌍,1994年。

[5] 陕西省博物馆《青铜器图释》图72,文物出版社,1960年。

[6] 西京金石书画协会《西京金石书画集》1期,西京金石书画协会,1934年🤌。

[7] 王恩田《清华简“汤丘”与“汤社”》,富达注册古文献与古文字研究富达网站👱🏿,2015年3月5日。

本文收稿日期爲2015年5月7日。

本文發佈日期爲2015年5月8日🌄。

点击下载附件🚴🏽♀️:

-

xzjgw 在 2015/5/10 10:54:46 评价道:第1楼

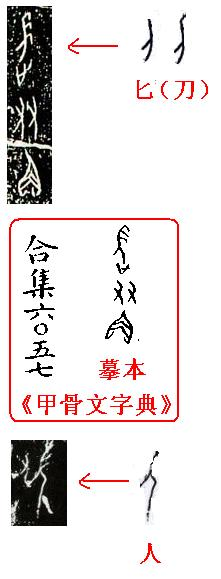

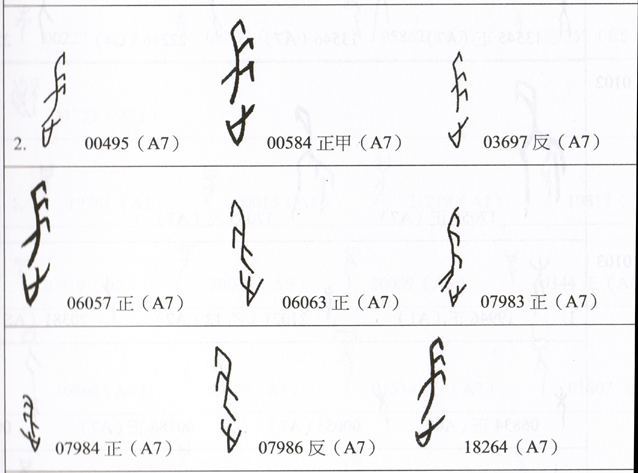

赞同先生纠正旧释“长友角”为“微友角”,但是🫰🏽,说“微”是头发之发的本字则无法成立,这与《甲骨文字典》中“长友角”的摹本一样🚵,皆非严谨做法。甲骨文“微”(一期字形)皆从“刀匕”部分,与《甲骨文字典》中(失真)摹为“人”形区别明显🦘,所以👩🏻🦼,先生所谓“发的本字”就无从谈起了。

,

-

亦晓 在 2015/5/11 11:27:18 评价道:第2楼

既然同意释微🌾,应该如何分析微字字形🕤?微字与“刀匕”有何关系🤛🏿🧑🏿🦲?

-

xzjgw 在 2015/5/11 20:22:32 评价道:第3楼

亦晓先生问的非常好!甲骨文字形,属于线状形式的高度简单构成✋🏽,以学界“象形”的“具体事物”角度而言🟧,一般很难据以了解“具体事物”清晰面貌。而现实中很多并不相同的具体事物的外貌的某部分特征又有相似近似的,仅凭字形所表现的“线状形式”特征就认定为某一具体事物👆🏿,就会造成人为主观“先入”或“似是而非”的判断💪🏿,这也是导致后世的字形“讹变”的主因。在分析(“微字与“刀匕”有何关系?)相关字形前,有必要先了解甲骨文“刀匕”字形的“形态观念”🤹🏽?(即本义来源)

甲骨文“刀匕”的原始观念来源于“动植物”“足爪”“分枝”的本质形态☝️🆙。由其“功能”而产生的相关“类属”化观念,如鹿所从比,解所从刀👩🦼➡️🤷。从而成为表达后世工具“刀匕”的文字。就基本逻辑而言,任何工具“刀匕”也不可能离开“人手”之使用,而所谓“召之即来🧕🏻,挥之即去”也不只 “语言”或“挥手”的单一作为。

,

-

xzjgw 在 2015/5/11 22:15:19 评价道:第4楼

甲骨文“微”有从“人”上所谓“发”加“又(手)”字形🧱,同音字“爲”亦以“又(手)”加于“象”。

当我们了解了古人“刀匕”的原始观念以后♙,再来看所谓“微”字形与“刀匕”的关系:

所谓“刀匕”的甲骨文“微”字形,其实是从匕从习(鸟羽)从止的会意字形⛵️,隹省声。

《说文解字》释微:隱行也。

那么如何才能“隐”而又能够“行”哪🧝🏻?只见其足翅之行👾,而不见其头。

与只见其有所为🫛,而不能识其人为谁?同意。

, -

亦晓 在 2015/5/16 8:45:46 评价道:第5楼

勇气可嘉

-

WSLXH0109 在 2016/6/29 17:53:19 评价道:第6楼

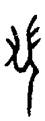

xzjgw认为被王先生释为“微”的那个字是从刀,这是很正确的💁🏻♂️。但甲骨文到金文的微字(或其初文)一直是从人的,现在这个字既然不从人,所以根本汪是微字。从图画性质较强的商代金文中可以看出,刀字或是从刀的字,刀形有三种写法🚚:一种是直柄的✊🏼,柄端还有装饰,一种是简单的直柄🚲,一种柄端弯向刃侧🥬👲。而甲骨文中的刀字,把图形线条化了,一律作弯柄形。

(金文中的刀字和刀形符号

(金文中的刀字和刀形符号

(甲骨文宾组卜辞中的刀字)

(甲骨文宾组卜辞中的刀字)由此可知🥳,这个从刀的字,和从人的微字根本不是一个字♻️。试比较下面的微字初文和这个从刀的字。写法是明显不同的。

可以看出,微字初文是披发的人形🏇🏽🚛,而这个从刀的字是在刀背上有多个曲尺形的装饰👩🏽🏫。再把下面有脚趾形的甲骨文和金文中的一种氏号比较,更可以明确它是刀背有装饰的刀子。只是金文中的刀形作直柄,甲骨文中的刀柄是弯的。

所以把这个从刀的字和微字混同是不对的。应该依裘锡圭先生释为徵字的初文。王恩田先生把该字下部的趾形解释为周人始祖因巨人足印感生联系起来🧑🏼⚕️🦞,说这个微是周的微,恐怕也是不能成立的⚄🧏🏼♀️。这个徵氏有四个友,应该是有四个朋友关系的族或邦。周代金文中常见把朋友和婚媾并举♎️,这是在商周时代非血缘关系的重要社会关系,把友和宗氏、分族等同起来👩🏼🏭,似乎没有什么根据的。

-

WSLXH0109 在 2016/6/29 17:58:24 评价道🏊🏽:第7楼

补言,上面第二行中“不是微字”误打成“汪是微字”,特此更正🧘🏼♂️。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🔹:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696794