肩水金關漢簡“元始六年(居攝元年)磿日”的最終復原

(首發)

程少軒

復旦大學出土文獻與古文字研究富达

《肩水金關漢簡(伍)》[1]收錄的曆書零簡中,有一些與我們根據《肩水金關漢簡(貳)》[2]所刊曆書簡復原的“元始六年(居攝元年)磿日”[3]存在密切關係。故草就此文,對我們此前的研究工作作一些補充。

編號為73EJT4H的簡牘出自“第4號探方灰坑”[4]😨🛴,其中有五支曆書簡🖖🍎:

廿九日:戊午、戊子、丁巳🚴🏻、丁亥、丙辰、丙戌、乙卯🫲🏽、乙酉、甲寅、甲申👣、癸丑🌽、癸未🏊🏻♀️。73EJT4H:16+18

……戊午💆🏽♂️🧑🏽🦱、丁巳、丙辰🧑🏽、乙卯、甲寅、甲申73EJT4H:1

……己丑、己未、戊子建🏊🏻♂️、戊午73EJT4H:29

……丙申🗣、丙寅73EJT4H:47

……己巳🧑🏼🚀、戊戌、戊辰73EJT4H:28

可推得簡73EJT4H:16+18正月大朔庚寅,前十一個月無連大,無閏。查《三千五百年曆日天象》[5],當定年為孺子嬰居攝元年(公元6年)。

簡73EJT4H:1形式特殊♚,除最末甲寅、甲申相距正常的一格外,戊午👷🏿♀️、丁巳、丙辰、乙卯、甲寅之間間距皆為兩格。參照73EJT4H:16+18👨🏼🎤👩🏽🍳,該簡字體、形製完全一致👩🏻🦲,可知為孺子嬰居攝元年(公元6年)的“卅日”簡,所以二💗、四、六、八👨🏼🦱、十這五個小月沒有書寫三十日干支。該年十一月、十二月連大,因此十二月卅日寫有干支“甲申”🥪。該簡可補全文字如下(“立冬”之曆注原釋文無😌,兩字隱約可見,據全部曆書復原方案補出,詳見後文)👒:

【卅日🚨:己未】、 、戊午、 📀、丁巳💃🏽、 、丙辰👦🏽、 🗓、乙卯立冬、 🧑🎨、甲寅👩🏻🔬、甲申。73EJT4H:1

根據字體和形製判斷,73EJT4H:29、73EJT4H:47🦹🏼♀️、73EJT4H:28三簡亦屬於同一部曆書,可推算並補全文字如下(曆注的復原詳見後文)🏂🏽:

【四日🏯:癸巳、癸亥👻、壬辰建、壬戌👱🏻♀️、辛卯、辛酉、庚寅末伏、庚申🧑🏼💻、】己丑、己未、戊子建🚰、戊午❤️。73EJT4H:29

【十二日:辛丑💇🏼🌺、辛未、庚子、庚午🤖、己亥、己巳、戊戌🕗、戊辰、丁酉🦹🏽♂️、丁卯、】丙申、丙寅。73EJT4H:47

【十四日🙍🏽:癸卯、癸酉🧙🏼♂️👩🏻🎤、壬寅👩🏼🔧、壬申👩🏽🦲、辛丑、辛未、庚子↩️、庚午秋分、己亥🧏♀️🦶、】己巳、戊戌🤰🏼📘、戊辰♣️。73EJT4H:28

此外,簡73EJC:459為採集簡🪜,與以上五支簡來源不同🫸🏼,但字體、形製完全相同👼🏼:

……辛丑👱🏽、辛未🐦🔥、庚子、庚午中伏🧜🏼♂️、己亥🧞♂️、己巳👵🏻、戊戌、戊辰💒、丁酉、丁卯73EJC:459

經推算,該簡也合於居攝元年(公元6年)的條件:

【十三日:壬寅、壬申、】辛丑、辛未🙎🏿♀️、庚子、庚午中伏、己亥、己巳、戊戌🧑🏻🦲、戊辰、丁酉、丁卯🤠。73EJC:459

六月庚午中伏🍠🥷🏽,中伏為當年夏至後第四庚日。漢簡伏日資料混亂,例如元光元年中伏為夏至後第三庚日,永光五年則為第五庚日,地節元年更在第六庚日。許名瑲先生推斷〰️,至少在成帝鴻嘉元年(公元前20年)之後👌,伏日注曆應當已經形成曆例,以夏至後三庚為初伏,四庚為中伏,立秋後初庚為末伏。[6]這條材料繼續支持許先生的觀點。

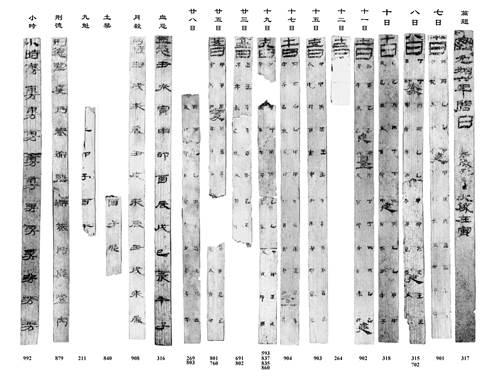

在此前的研究中,我們曾在肩水金關第23號探方所出簡牘中輯出一部殘剩約三分之一的“元始六年(居攝元年)磿日”(如下圖)[7]。這篇論文的初稿曾呈請劉樂賢先生指正🤷🏽♂️。劉樂賢先生告訴我,他考慮過將《肩水金關漢簡(一)》中第9號探方的73EJT9:282也編綴進去,但“簡的長度略有差異🏊🏽♀️🧖🏼,且不清楚兩個探方之間的關係,故不敢遽斷。”[8]

“元始六年(居攝元年)磿日”舊復原圖

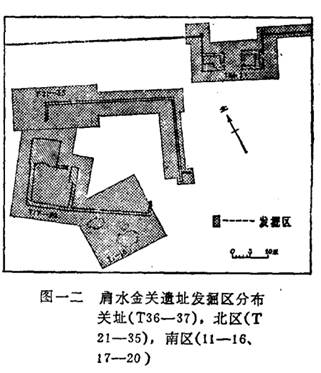

現已公佈的考古發掘報告,只披露了T11—T37二十七個探方的位置(如下圖)[9],第9號探方🥥、第4號探方灰坑的位置信息並未公佈🤾🏽♀️。由於沒有查到第9號探方與第23號探方的位置關係,加之當時肩水金關漢簡已發表資料中尚沒有不同探方之間簡牘可以編聯拼綴的例證,所以我們沒有將73EJT9:282收入“元始六年(居攝元年)磿日”。

肩水金關遺址T11—T37位置圖

現在,綜合第4號探方灰坑🐳、第9號探方所出以及採集所得共七支簡的情況來看,它們很有可能與第23號探方的那些簡屬於同一部曆書🕵🏽。這些簡的形製基本相同[10]✋🏿,而且從字體判斷🤦🏽♂️,無論是擡頭的日期、每一欄的干支日還是關乎建除🤽🏻♀️、八節等的曆注,都是同一風格。我們在此前的研究中推測,這份曆書中的曆注“建”,書寫在每月第一個建日的干支下🏋️♂️。若然,則十一月初四戊子日下當寫有“建”。73EJT4H:29是新找到的“四日”簡,十一月戊子日下正寫有“建”字👨🏼🍳。而且,這些簡編入同一部曆書後🧑🏿💼,位置錯開,很多日期緊挨著,卻完全沒有出現重疊。特別是73EJT23:264與73EJT4H:47,同為“十二日”簡❤️🔥,73EJT23:264為簡上端,73EJT4H:47為簡下端📆🍉。這些跡象,很難用偶然的巧合來解釋。

此外,第4號探方灰坑還出土一枚“往亡”神煞殘簡😆:

往亡🤷:寅🛻、巳、申……73EJT4H:17

該簡字體、形製也與“元始六年(居攝元年)磿日”相同👩🚀。在此前的研究中我們已經指出,“元始六年(居攝元年)磿日”中除了日期簡外,還編有一組神煞簡,目前所見第23號探方出土的有血忌、月殺🕵🏽、刑德、小時等🧑🏻🍳。另有兩枚殘去擡頭的神煞殘簡,其中一枚剩“酉、子、辰”三字。原來我們將這支殘簡的神煞按放馬灘簡《日書》乙種暫擬名為“土禁”:

【土禁*:寅⏪🥣、巳、申、亥、卯、午🚕、】酉🙇🏼♀️、子、辰、【未、戌、丑】。73EJT23:840

現在看來,73EJT4H:17和73EJT23:840應屬於同一支簡:

往亡:寅、巳👎🏻、申、【亥、卯、午⛹️♂️、】酉🔄🧜🏼、子🧖🏼♀️、辰、【未、戌、丑】。73EJT4H:17+73EJT23:840

該神煞被稱為“往亡”,但與文獻所見“往亡”完全不同[11]。“元始六年(居攝元年)磿日”中的神煞簡多兩兩相配🌎,如“血忌”配“月殺”、“刑”配“德”©️、“大時”配“小時”等👶,我們過去據馬王堆帛書《出行占》所見神煞🐇,將另一枚與73EJT23:840相配的神煞殘簡73EJT23:211擬定名為“九魁”,或許也與事實不合。文獻中與“往亡”相配的常常是“歸死”,73EJT23:211的神煞完全有可能是這一類名字🤵🏼♀️。

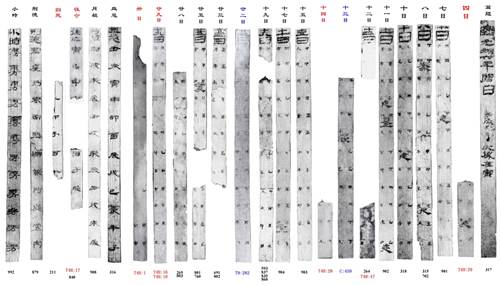

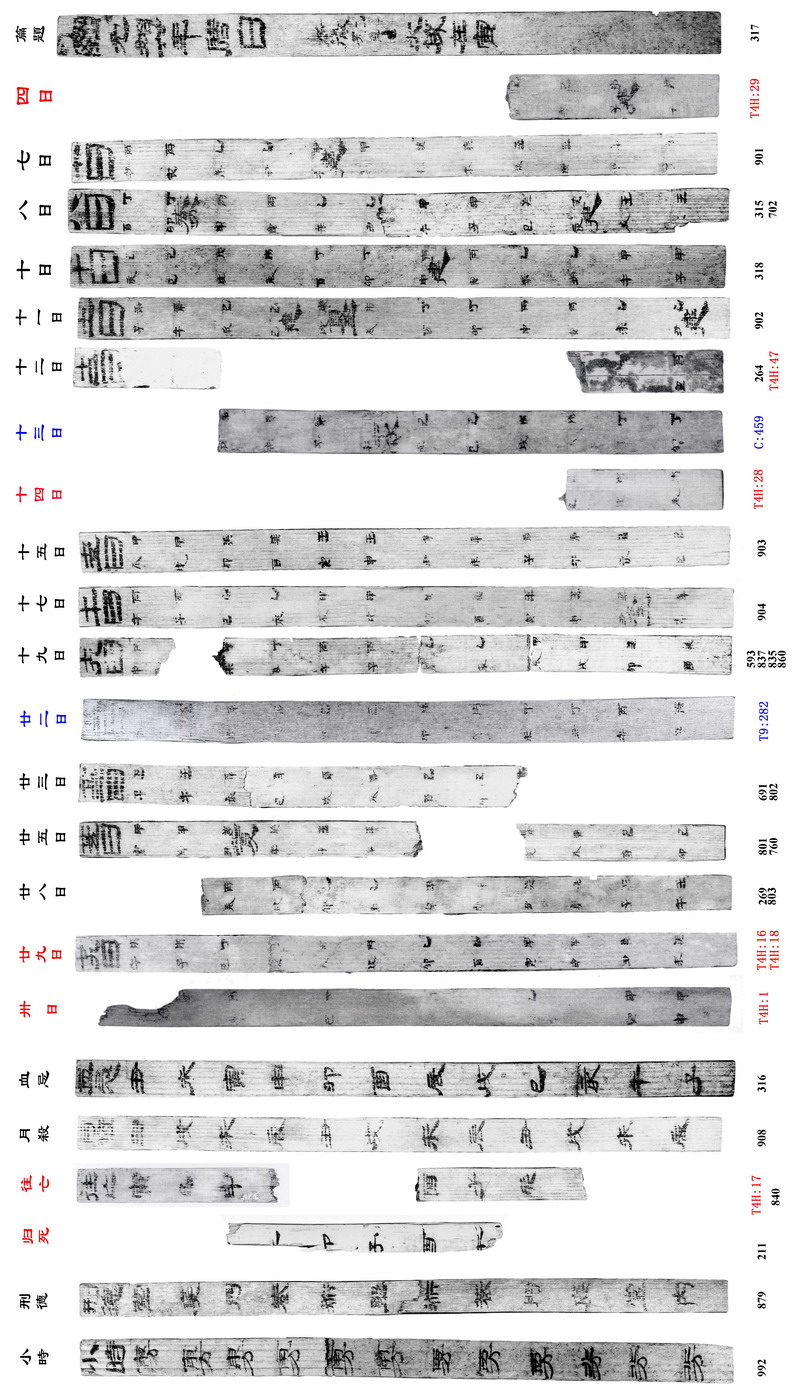

跨越五冊《肩水金關漢簡》🙌🏼,我們找齊了“元始六年(居攝元年)磿日”的全部殘剩木簡,在2014年發表方案的基礎上,製成最終復原圖如下⛲️👷🏽♀️。雖然新補出的簡尚不能百分百肯定屬於這部曆書,但根據種種跡象,我們對這一復原仍充滿信心。希望今後能公佈更多的肩水金關漢簡發掘信息,印證我們的觀點。

附1.“元始六年(居攝元年)磿日”最終復原圖

*紅色字體者為據第4號探方灰坑簡新補出內容,藍色字體者為據第九號探方及採集簡新補出內容🧑🏿🌾。

附2.“元始六年(居攝元年)磿日”最終復原表

|

簡文 |

簡號 |

||||||||||||

|

※元始六年磿日 居攝元年●大歲在寅 |

73EJT23:317 |

||||||||||||

|

一月大 |

二月小 |

三月大 |

四月小 |

五月大 |

六月小 |

七月大 |

八月小 |

九月大 |

十月小 |

十一月大 |

十二月大 |

||

|

一日 |

庚寅 建 |

庚申 |

己丑 |

己未 |

戊子 |

戊午 |

丁亥 |

丁巳 |

丙戌 建 |

丙辰 |

乙酉 |

乙卯 |

|

|

二日 |

辛卯 |

辛酉 |

庚寅 |

庚申 |

己丑 |

己未 建 |

戊子 |

戊午 |

丁亥 |

丁巳 |

丙戌 |

丙辰 |

|

|

三日 |

壬辰 |

壬戌 |

辛卯 |

辛酉 |

庚寅 |

庚申初伏 |

己丑 |

己未 |

戊子 |

戊午 |

丁亥 |

丁巳 |

|

|

四日 |

癸巳 |

癸亥 |

壬辰 建 |

壬戌 |

辛卯 |

辛酉 |

庚寅末伏 |

庚申 |

己丑 |

己未 |

戊子 建 |

戊午 |

73EJT4H:29 |

|

五日 |

甲午 |

甲子 |

癸巳 |

癸亥 |

壬辰 |

壬戌 |

辛卯 |

辛酉 建 |

庚寅 |

庚申 |

己丑 |

己未 |

|

|

六日 |

乙未 |

乙丑 |

甲午 |

甲子 |

癸巳 |

癸亥 |

壬辰 |

壬戌 |

辛卯 |

辛酉 |

庚寅 |

庚申 |

|

|

七日 |

丙申 |

丙寅 |

乙未 |

乙丑 |

甲午 建 |

甲子 |

癸巳 |

癸亥 |

壬辰 |

壬戌 |

辛卯 |

辛酉 |

73EJT23:901 |

|

八日 |

丁酉 |

丁卯 春分 |

丙申 |

丙寅 |

乙未 |

乙丑 |

甲午 |

甲子 |

癸巳 |

癸亥 建 |

壬辰 |

壬戌 |

73EJT23:315+702 |

|

九日 |

戊戌 |

戊辰 |

丁酉 |

丁卯 |

丙申 |

丙寅 |

乙未 |

乙丑 |

甲午 |

甲子 |

癸巳 |

癸亥 |

|

|

十日 |

己亥 |

己巳 |

戊戌 |

戊辰 |

丁酉 |

丁卯 |

丙申 建 |

丙寅 |

乙未 |

乙丑 |

甲午 |

甲子 |

73EJT23:318 |

|

十一日 |

庚子 |

庚午 |

己亥 |

己巳 建 |

戊戌 夏至 |

戊辰 |

丁酉 |

丁卯 |

丙申 |

丙寅 |

乙未 |

乙丑 建 |

73EJT23:902 |

|

十二日 |

辛丑 |

辛未 |

庚子 |

庚午 |

己亥 |

己巳 |

戊戌 |

戊辰 |

丁酉 |

丁卯 |

丙申 |

丙寅 |

73EJT23:264+73EJT4H:47 |

|

十三日 |

壬寅 |

壬申 |

辛丑 |

辛未 |

庚子 |

庚午中伏 |

己亥 |

己巳 |

戊戌 |

戊辰 |

丁酉 |

丁卯 |

73EJC:459 |

|

十四日 |

癸卯 |

癸酉 |

壬寅 |

壬申 |

辛丑 |

辛未 |

庚子 |

庚午 秋分 |

己亥 |

己巳 |

戊戌 |

戊辰 |

73EJT4H:28 |

|

十五日 |

甲辰 |

甲戌 |

癸卯 |

癸酉 |

壬寅 |

壬申 |

辛丑 |

辛未 |

庚子 |

庚午 |

己亥 |

己巳 |

73EJT23:903 |

|

十六日 |

乙巳 |

乙亥 |

甲辰 |

甲戌 |

癸卯 |

癸酉 |

壬寅 |

壬申 |

辛丑 |

辛未 |

庚子 |

庚午 |

|

|

十七日 |

丙午 |

丙子 |

乙巳 |

乙亥 |

甲辰 |

甲戌 |

癸卯 |

癸酉 |

壬寅 |

壬申 |

辛丑 冬至 |

辛未 |

73EJT23:904 |

|

十八日 |

丁未 |

丁丑 |

丙午 |

丙子 |

乙巳 |

乙亥 |

甲辰 |

甲戌 |

癸卯 |

癸酉 |

壬寅 |

壬申 |

|

|

十九日 |

戊申 |

戊寅 |

丁未 |

丁丑 |

丙午 |

丙子 |

乙巳 |

乙亥 |

甲辰 |

甲戌 |

癸卯 |

癸酉 |

73EJT23:593+837+835+860 |

|

廿日 |

己酉 |

己卯 |

戊申 |

戊寅 |

丁未 |

丁丑 |

丙午 |

丙子 |

乙巳 |

乙亥 |

甲辰 |

甲戌 |

|

|

廿一日 |

庚戌 |

庚辰 |

己酉 |

己卯 |

戊申 |

戊寅 |

丁未 |

丁丑 |

丙午 |

丙子 |

乙巳 |

乙亥 |

|

|

廿二日 |

辛亥 |

辛巳 |

庚戌 |

庚辰 |

己酉 |

己卯 |

戊申 |

戊寅 |

丁未 |

丁丑 |

丙午 |

丙子 |

73EJT9:282 |

|

廿三日 |

壬子 |

壬午 |

辛亥 |

辛巳 |

庚戌 |

庚辰 |

己酉 |

己卯 |

戊申 |

戊寅 |

丁未 |

丁丑 |

73EJT23:691+802 |

|

廿四日 |

癸丑 |

癸未 |

壬子 |

壬午 |

辛亥 |

辛巳 |

庚戌 |

庚辰 |

己酉 |

己卯 |

戊申 |

戊寅 |

|

|

廿五日 |

甲寅 |

甲申 |

癸丑 立夏 |

癸未 |

壬子 |

壬午 |

辛亥 |

辛巳 |

庚戌 |

庚辰 |

己酉 |

己卯 |

73EJT23:801+760 |

|

廿六日 |

乙卯 |

乙酉 |

甲寅 |

甲申 |

癸丑 |

癸未 |

壬子 |

壬午 |

辛亥 |

辛巳 |

庚戌 |

庚辰 |

|

|

廿七日 |

丙辰 |

丙戌 |

乙卯 |

乙酉 |

甲寅 |

甲申 立秋 |

癸丑 |

癸未 |

壬子 |

壬午 |

辛亥 |

辛巳 |

|

|

廿八日 |

丁巳 |

丁亥 |

丙辰 |

丙戌 |

乙卯 |

乙酉 |

甲寅 |

甲申 |

癸丑 |

癸未 |

壬子 |

壬午 |

73EJT23:269+803 |

|

廿九日 |

戊午 |

戊子 |

丁巳 |

丁亥 |

丙辰 |

丙戌 |

乙卯 |

乙酉 |

甲寅 |

甲申 |

癸丑 |

癸未 |

73EJT4H:16+18 |

|

卅日 |

己未 |

戊午 |

丁巳 |

丙辰 |

乙卯 立冬 |

|

甲寅 |

甲申 |

73EJT4H:1 |

||||

|

血忌 |

丑 |

未 |

寅 |

申 |

卯 |

酉 |

辰 |

戌 |

巳 |

亥 |

午 |

子 |

73EJT23:316 |

|

月殺 |

丑 |

戌 |

未 |

辰 |

丑 |

戌 |

未 |

辰 |

丑 |

戌 |

未 |

辰 |

73EJT23:908 |

|

往亡 |

寅 |

巳 |

申 |

亥 |

卯 |

午 |

酉 |

子 |

辰 |

未 |

戌 |

丑 |

73EJT4H:17+73EJT23:840 |

|

歸死* |

辰 |

丑 |

戌 |

未 |

卯 |

子 |

酉 |

午 |

寅 |

亥 |

,

申 |

巳 |

73EJT23:211 |

|

刑德 |

堂 |

庭 |

門 |

巷 |

術 |

野 |

術 |

巷 |

門 |

庭 |

堂 |

內 |

73EJT23:879 |

|

|

術 |

巷 |

門 |

庭 |

堂 |

內 |

堂 |

庭 |

門 |

巷 |

術 |

野 |

|

|

小時 |

東方 |

東方 |

東方 |

南方 |

南方 |

南方 |

西方 |

西方 |

西方 |

北方 |

北方 |

北方 |

73EJT23:992 |

|

大時 |

東方 |

北方 |

西方 |

南方 |

東方 |

北方 |

西方 |

南方 |

東方 |

北方 |

西方 |

南方 |

|

(說明:該表據《肩水金關漢簡“元始六年(居攝元年)”磿日復原》附表補充修訂而成,表中所補“三伏”曆注據夏至後三庚初伏、四庚中伏、立秋後初庚末伏方案。加*者原方案擬為“九魁”,現改擬為“歸死”。)

附3.《肩水金關漢簡(伍)》其餘方術類零簡一覽

|

編號 |

釋文 |

說明 |

|

73EJF3:176 |

亖日:丙申、乙丑建😖📵、乙未、乙丑🦖、甲午、甲子、癸巳建👮🏼、癸亥🫦、壬辰🚺、壬戌秋分、辛卯、辛酉、庚寅。 |

兩簡屬於同一部新莽天鳳三年(公元16年)曆書。 |

|

73EJF3:453 |

【一】日:癸巳、壬戌、壬辰、壬戌🎳、辛卯🥸🔖、辛酉、庚寅、庚申、【己丑、己未、戊子、戊午、丁亥。】 |

|

|

73EJF3:494 |

廿一日💇🏿:丙午、乙亥、乙巳、乙亥😈、甲辰💆🏽、甲戌👩🏻🔬🦫、【癸卯🚴♀️💃🏽、癸酉、壬寅、壬申、辛丑👨👨👦👦、辛未。】 |

新莽始建國四年(公元12年)曆書🕖。 |

|

72EJC:12 |

十九日🧑🤝🧑:癸未、癸丑春分💂🏻♂️、壬午🚸、壬子⏸、辛巳、辛亥、庚辰後伏🤾、庚戌、己卯、己酉、戊寅👩🏿🏭、戊申。 |

兩簡屬同一部漢成帝建始元年(公元前32年)曆書😪。 |

|

72EJC:195 |

【廿八日:壬辰、壬戌、辛卯、辛酉🦴🙋🏻♂️、庚寅、庚申🔸、己丑、己未、戊子、】戊午、丁亥冬至、丁巳👨👨👦。 |

|

|

73EJD:220 |

……壬戌、辛卯…… |

曆書簡殘損嚴重無法定年。 |

|

72EJC:168 |

……丙辰🦻🏻、丙戌…… |

曆書簡殘損嚴重無法定年。 |

|

72EJC:228+264 |

……庚子⚈、己巳、己亥🫡🖱、戊辰、戊戌💀、丁卯…… |

曆書簡殘損嚴重無法定年。 |

|

72EJC:229 |

廿五日🪣:□戌…… |

曆書簡殘損嚴重無法定年🫸🏿。 |

|

72EJC:269 |

……庚申中伏、庚寅、己未…… |

曆書簡殘損嚴重無法定年。 |

|

73EJF3:447A |

【甲晝治大吉🦆,夜治小吉;乙晝治神後🍌,夜治傳送;丙晝治徵明,夜治魁(或從魁);丁晝治勝光(或勝先),夜治功曹;】戊晝治大吉🦈,夜治小吉;己晝治神後,夜治傳送;庚晝治徵明🦿,夜治魁(或從魁)🙎🏻;辛晝治勝光(或勝先)⛹🏼♂️,夜治功曹;壬晝【治太乙🧙🏿♀️,夜治太衝;癸晝治太乙,夜治太衝。】 |

天干治十二月將。 |

|

73EJD:286A |

……東方🧑🏼✈️、東方…… |

“小時”殘簡。 |

|

73EJC:600 |

·小時者,大(太)一之在<左—佐>將也。常在角=(角🪬,角)者🧑🏻,蒼龍也👯。故行戰舉百事👨🏻🏫,欲在<左>小時而吉🐄🪚。小時常主斗毄(擊)😿🫠,逆之大敗。 |

“小時”解說。 |

|

73EJD:263 |

惡:南方…… |

疑似數術簡。 |

|

73EJF2:47A |

地黃七分、朮□分👱♀️、乾薑(👩🏽🔬🙃?)四分👩🏽🔧☣️、……黃葵六分⬆️、人參六分🖱、石膏(👨🏽✈️?)三分。·凡十物,白 |

藥方。 |

2016年8月27日草稿

小文撰寫過程中,曾就肩水金關漢簡探方位置關係的問題請教廣瀨薰雄先生🈂️🌆。感謝廣瀨先生的指點和幫助👩👩👦!

[1] 甘肅簡牘博物館、甘肅省文物考古研究所、甘肅省博物館🏃♀️➡️、中國文化遺產研究院古文獻研究室、中國社會科學院簡帛研究富达編:《肩水金關漢簡(伍)》✌🏽,中西書局,2016年8月🐏。

[2] 甘肅簡牘保護研究富达、甘肅省文物考古研究所、甘肅省博物館、中國文化遺産研究院古文獻研究室、中國社會科學院簡帛研究富达→:《肩水金關漢簡(貳)》🫴🏽🏊🏻,中西書局🔞,2013年2月🙍🏻♂️。

[3] 程少軒👮🏻:《肩水金關漢簡“元始六年(居攝元年)”磿日復原》,《出土文獻》第5輯🚍,中西書局,2014年10月,第274-284頁。

[4] 《肩水金關漢簡(伍)》“前言”📜。

[5] 張培瑜:《三千五百年曆日天象》,大象出版社🀄️,1997年。本文查閱曆日皆據此書🦴,後文不再一一出注。

[6] 許名瑲:《敦煌漢簡2263〈永始四年曆日〉復原》,《出土文獻》第7輯👨👦,中西書局,2015年10月,第227-236頁。

[7] 程少軒:《肩水金關漢簡“元始六年(居攝元年)”磿日復原》,《出土文獻》第5輯🚙🚵🏿,中西書局,2014年10月,第274-284頁。

[8] 劉樂賢先生2013年4月16日電子郵件。

[9] 甘肅居延考古隊:《居延漢代遺址的發掘和新出土的簡冊文物》,《文物》1978年第1期。

[10] 劉樂賢先生在前引郵件中指出73EJT9:282比其它簡略長一些。細審圖版,該簡較之已經編入曆書的其它木簡💾𓀑,變形更嚴重一些☕️。如果將該簡圖版略縮小一些,字號⏬、簡寬、簡長及欄線位置等與其它曆書簡基本一致。其實73EJT23:211也存在同樣的問題,將簡略縮小後形製吻合🧔🏿👨🏿🎨。頗疑在拍攝和出版過程中,個別圖片縮放比例略有差別。當然🤲🏽,不可否認的是🙇🏽♂️,儘管我們此次將73EJT9:282收入復原簡冊之中,但該簡屬於“元始六年(居攝元年)磿日”的可能性,要比其它竹簡小不少🤏🏽。

[11] 晏昌貴先生在《敦煌具注曆日中的“往亡”》(《魏晉南北朝隋唐史資料》第19輯♻️,武漢大學文科學報編輯部,2002年)一文中曾梳理文獻所見“往亡”神煞,總結出A、B、C三種類型🛍🤽♀️。肩水金關漢簡的“往亡”與舊所見形式完全不同,這再次讓人體會到秦漢數術的複雜多變。

本文收稿日期為2016年8月27日🤰🏼。

本文發佈日期為2016年8月27日。

点击下载附件🦵🏿:

-

一上示三王 在 2016/8/27 23:32:27 评价道:第1楼

感謝管理員代為發佈👩🎨!復原圖不太清楚💬🪪,上一個稍清晰一點的供大家參考。

-

一上示三王 在 2016/8/28 22:07:22 评价道:第2楼

補記🦹🏼♀️:

昨日率爾操觚,未徹查文獻📩,致使討論“往亡”時犯下低級錯誤,十分慚愧!簡73EJT4H:17+73EJT23:840中所見依地支日運行的“往亡”,雖不見於先秦秦漢出土數術文獻,但在後世文獻如《云笈七籤》👩🏽🏭、《四時纂要》中不乏其例。唐宋時期依數字日運行的“往亡”(又稱“氣往亡”)和依地支日運行的“往亡”并存🎭👩🏿🎤。劉樂賢先生《睡虎地秦簡〈日書〉中的“往亡”與“歸忌”》(《簡帛研究》第2輯,改寫後以《往亡考》為題收入《簡帛數術文獻探論》)一文中已詳加論證。我們說“肩水金關漢簡的往亡與舊所見形式完全不同”是錯誤的。幸得劉樂賢先生來函指正🏟,謹向劉先生致謝!肩水金關漢簡這則“往亡”的意義,正如劉樂賢先生來函所言:這說明在西漢末年已經有以地支日表示的“往亡”日了,而以往要到唐宋時期的傳世文獻中才能看到這樣的“往亡”日🧑🏿🦲。

另外,小文將與“往亡”配對的神煞擬名由“九魁”改為“歸死”,仔細想來似無必要。睡虎地秦簡《日書》、馬王堆帛書《出行占》、《居延新簡》等出土文獻中有“歸死”🏮,運行與肩水金關簡文不同。反而是馬王堆帛書《出行占》所見“九魁”運行與簡文一致✍🏽👊🏽,且亦為選擇出行宜忌而設🫙。

小文若要坐實結論🕘,尚須論證肩水金關漢簡不同探方所出簡牘存在可綴合的例子。在已有肩水金關漢簡綴合研究中,涉及不同組別之間簡牘綴合的只有如下幾例🥽:

一、73EJT21👨🏽🏫🙅🏻♂️:323+73EJT23🫧:174💻,田炳炳《肩水金關漢簡綴合兩則》(簡帛網,2014年9月1日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2066)🛣🐆。此例文氣雖接❌☹️,但圖版似不能密合,且T21與T23數字相近,可能原本就十分靠近🕢,恐非強證。

二、73EJF3:338+201+205A+73EJT7:148,雷海龍《肩水金關漢簡綴合一則》(簡帛網,2016年8月25日🍠🥒,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2616)。該綴合是房屋遺址所出簡牘與探方所出簡牘之間的綴合👧🏿。

三🫸🏼、T31:44+T30:55,《肩水金關漢簡(叁)》收錄。此例承廣瀨薰雄先生來函賜告👍🏿🌥。廣瀨先生同時指出,T30和T31應該是相鄰的兩個探方,恐怕不能算是強證。

四💁、此外,涉及不同探方間曆書零簡關係的還有何茂活《肩水金關漢簡(叁)曆譜簡零綴》(復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2015年12月9日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2675)👍🏼。

甘露二年磿日……73EJT27:71

……壬申🐰、辛丑🧑🎤🌤、辛未……73EJT29:67

廿日:庚戌🧖🏼♂️、己卯🐈、己酉……73EJT29:69

何茂活先生認為以上三簡出自同一曆譜6️⃣。但他自己也已指出🎀:

綴合也存在不甚安妥之處……題首簡的文字風格與其他二者稍有差異,題首簡文字書寫工整緊湊🧑🏻⚕️,而另二簡則嫌草率散漫🫧🙆🏽。

總之,目前綴合出的肩水金關漢簡,皆無法作為本文結論的強力輔證。相對而言🎅🏻,例二雷海龍先生的綴合對證明我們的觀點更具價值👶🏽。廣瀨先生在信中也說👩🏼🙋🏽♀️,雖然不知道F3和T7的位置關係(T4與F3也有可能是同一個地方或很相近)🉑,但這個例子似乎可以作為“不同探方之間簡牘可以編聯拼綴的例證”。現在學界拼綴漢簡🧑🏿⚖️,重點著眼於同一探方內部殘簡的綴合。或許我們的研究能引起學界對不同探方之間綴合可能性的關注。期待今後能找到小文所亟需的👨🏼🏫、編號遠隔之探方間簡牘綴合的例證👨🦯👚。

-

一上示三王 在 2016/11/13 0:29:33 评价道:第3楼

先秦史研究室刊載林宏明先生《漢簡試綴第二則》一文👖,綴合《肩水金關漢簡(壹)》73EJT7:147+《肩水金關漢簡(伍)》73EJF3:66+381。

此亦不同組別之間簡牘綴合之例🧏🏼,与上舉雷海龍先生綴合之例性質相同🕺🏿🤾🏽,皆為7號探方與3號房屋所出簡牘綴合🚕。

據此可斷定7號探方與3號房屋關係密切💆🏽♀️。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量💇:696814