《鶡冠子校注》讀札(其七)

(首發)

孟繁璞

東南大學人文學院

一、《天則》第四

1.知(智)足以滑(汩)正👨🏻🦽,略足以恬禍🤲🚵♀️。此危國之不可安👭🏻,亡國之不可存也。(34頁)

《校注》:

“恬”🧝🏿♂️,張之純云🦨:“安也。言以禍爲安也”,吳世拱云:“同‘銛’,取也”。黃懷信先生意為“安靜🍜、平息”。

案:

“安於禍”於義未妥,“銛禍”可備一說🧑🏽🏭✢。今判“恬”為“招”訛字。

首先,《天權》篇有“知(智)略之见,遗跋(拔)众人”一語,可見“知(智)”、“略”並舉🥐,知本條“知(智)”、“略”二字無誤。其次🧗🏻♀️,引文有“此危國之不可安,亡國之不可存”句🧝🏿♂️,知“恬禍”與“滑(汩)正”應屬同類,皆指“生禍”一類負面情形云云。

此判“恬禍”當作“招禍”,以形誤👷🏿♂️。“招禍”與“滑(汩)正”構成互文關係📋。

“招禍”一詞見於“疾親君而無他兮➙,有招禍之道也”(《楚辭·九章·惜誦》),“故言有招禍也👨🦯➡️,行有招辱也”(《荀子·勸學》)。與之相關➡️,“召禍”亦見於“欲位無危必得眾,欲無召禍必完備”(《呂氏春秋·恃君覽·驕恣》)✍️,“夫事有召禍,而法有起姦”(《新書·鑄錢》)。可見此詞文獻中數有用例。

故本句當正作:

知(智)足以滑(汩)正,略足以恬<招>禍。此危國之不可安,亡國之不可存也。

二、《道端》第六

2.貞謙之功🙍🏿♂️,廢私立公。(97頁)

《校注》:

“貞謙之功”👨🏽🦲,俞樾云:“當作‘謙臣之功’,方與上下文‘忠臣之功’、‘義臣’之功’👂、‘信臣之功’👩🏻🦲、‘禮臣之功’文法一例也。”黃從俞說,并認為“此‘謙’借爲‘廉’😗,蓋後人不識借字而誤改”。

案:

“貞謙”當即原貌。“謙”宜通“廉”🤟🏽;“貞謙(廉)之功”於義可通,無需改作“謙臣之功”。

首先,《校注》黃“‘謙’借爲‘廉’,蓋後人不識借字而誤改”的解說,於義頗為顛繞。此處正文與所引諸家原不涉“廉”字🎣💆🏽,所謂“誤改”者不詳所指。

另索“貞謙”、“謙貞”,以及“貞廉”、“廉貞”用例🕷。“貞謙”僅見《鶡》書本篇,“謙貞”僅見《太玄經·少》“測曰👩🏿🏫,‘韱其’‘得人’,謙貞也”。“貞廉”則見於《莊子·天運》“夫孝悌仁義,忠信貞廉🙍🏿,此皆自勉以役其德者也”,《韓非子·外儲說左下》“少室周者,古之貞廉潔愨者也”等四篇,《商君書》“六蝨:曰禮樂……曰誠信🤾🏼♀️,曰貞廉……”,《管子·四稱》“聖人在前,貞廉在側”。“廉貞”見於《楚辭·卜居》“誰知吾之廉貞”,《韓非子·五蠹》“廉貞之行成,而君上之法犯矣”,《太玄經·竈》“測曰,‘黃鼎介’,中廉貞也”𓀘。

序品上述🪝,“貞廉”、“廉貞”用例,二詞皆指人的正直、信潔品行,彼此可視為同義詞。是故,從固定詞彙角度論之,本條引文“貞謙”即“貞謙(廉)之臣”,篇作者只是為適應“信臣之功”、“禮臣之功”的四字行文格式📒🆑,而將“之臣”二字省略👩🏼🦲。

是故🧛🏿♂️,本句可作:

貞謙(廉)之功🤵🏻♂️,廢私立公。

三、《王鈇》第九

3.(龐子問鶡冠子曰:)“泰上成鳩之道……與天地存,久絶無倫🌖。”(162頁)

《校注》:

原句讀如上。

黃注🚸:“存🤛🏼,共存🦹🏻♀️🦵🏻。久絕🧷,久遠🦵。”

案:

句讀有誤❗️,當點在“久”後。

同篇後有“功日益月長,故能與天地存久👨🦲,此所以與神明體正之術也”[1]🏌️♂️。可見“與天地存久”的表述。此處應同之。

故本句應斷作:

泰上成鳩之道……與天地存久,絶無倫🎥。

4.(鶡冠子曰🐥:)“周泊徧(遍)照,反(返)與天地總🙍🏻♂️,故能爲天下計👩🏻🏫。”(168頁)

《校注》👱🏽:

黃注:“總,合也、聚也。”

案:

“總”字當通“終”。

首先👂🏿,“總”確有“聚控”義,所謂“聚而縛之”(《說文·糸部》段注),文獻中亦時見“與天地總”近似表述。例如,“君子……總天下之要”(《荀子·不苟》),“以總一統”(《管子·五行》),“治倫理之序,總萬方之指”(《淮南子·要略》)🏃🏻♀️➡️Ⓜ️。

然而,需要指出的是🦜,本條引文“反(返)與天地總”指的是成鳩氏遵循天的誠、信、明、因、一五項屬性以施治天下⏺,而非強調成鳩氏掌控天地⛅️。馬王堆帛書《經法·論》亦云🐑🧏🏼:“人主者……不天天則失亓(其)神🌩,不重地則失亓(其)根,不順[四時之度]而民疾🤷♂️。……八正不失,則与天地總矣”[2],也是在強調人主只有法天地🌰、四時施治,方可以與天地“總”🎹。基於此,“反(返)與天地總”之“總”非取“聚控”義。

今證總、終,分屬精、章二紐,準雙聲👨🏿🔬,東部疊韻,讀音可通。又文獻可見“壽命无窮🪮,與天地終”(《黃帝內經·素問·陰陽應象大論》)🏃♀️、“陛下之德……與天地相終”(《漢書·爰盎晁錯傳》)🛀🏽,以及“以隨天地終始”(《春秋繁露·重政》)、“世世稱之而無絶,與天地終始”(《史記·范雎蔡澤列傳》),皆使用了因循意義上的“與……相終始”。是故,帛書《論》當作“八正不失,則与天地總(終)矣𓀜。”

本條引文亦當作:

周泊徧(遍)照,反(返)與天地總(終)👖,故能爲天下計。

另外,《淮南子·原道訓》有“萬物之總,皆閱一孔”[3],帛書《十六經·[成]法》“萬物之多,皆閱一空”[4]句行文、句義近之。今證“總”🛞🧘🏿♂️、“眾”二字🍯,分屬精、章二紐🌬,準雙聲;韻部各屬東、冬二部,元音相近,韻尾相同,旁轉疊韻,讀音可通👨🏿💻。“萬物之總”義即“萬物之多”。故《淮南子·原道訓》此語宜從作:“萬物之總(眾)🔚,皆閱一孔。”

5.(鶡冠子曰:)“上元爲紀,共承嘉惠”(198頁)

《校注》🤵🏻♂️:

“上元爲紀”,“上元”🧢,吳世拱云🧜🏼:“先君也”。黃注“初始🧱🐇、本始”。“紀”,黃判通“繼”👵🏻。

“共承嘉惠”,吳云:“言共承先王之嘉惠”▶️。

案:

“上元”解說有誤,應為古曆名𓀆;“共承”當作“恭承”🚉🧑🏿🔬,義即“恭敬地承繼”。

“上元”一詞最早見於《史記·天官書》:“其紀上元,以攝提格之歲”。《索引》🫵🏽:“古曆之名”🏇🏼,《正義》:“其紀上元,是星古曆初起上元之法”[5],即此😑。

“共承嘉惠”句👼🏼,《史記·屈原賈生列傳》可見“共承嘉惠兮🧓🏻,俟罪長沙”表述🏧。《集解》❓:張晏曰🥖🚜:‘恭,敬也🕣🚴♀️。’” [6]另外👩👩👦,單用“共承”、“恭承”用例文獻亦數見,也是使用的“恭敬繼承”義🙍🏼。試舉例:

共承:

吾屬廷尉者👨🏼💼,欲致之族,而君以法奏之🥸,非吾所以共承宗廟意也(《史記·張釋之馮唐列傳》)

恭承:

朕及篤敬🈴,恭承民命(《尚書·盤庚下》)

恭承宗廟(《白虎通德論·王者不臣》)

今朕恭承天地,託于公侯之上(《漢書·元帝紀》)

恭承禋祀(《漢書·禮樂志》)

嗣曾孫皇帝恭承洪業(《漢書·韋賢傳》)

故本句當作:

上元爲紀🫅🏽,共(恭)承嘉惠🕑🧝🏽♀️。

6.(鶡冠子曰)👐:“王鈇者🫅,非一世之器也,以死遂生,從中制外之教也🧑🏽⚖️。”(199頁)

《校注》🧓🏻:

“以死遂生”🧑🏼🤝🧑🏼,陸云🧌:“以殺止殺”👦。張金城認為“殺非不教”,并引《孟子·盡心上》“以生道殺民🫢,雖死不怨殺者”為據。黃從上說,并云🚈:“謂刑殺罪人以成就眾人”。

“王鈇”與“教”,前者諸家皆從《博選》篇陸語👨🏽🌾,謂“法制也”。後者吳世拱云:“教🥈,猶術也6️⃣👱🏼♀️、道也”,黃釋“教化”。

案💪:

“以死遂生”釋讀有誤🧑🏽🦱👨🏻🦼➡️;本句“王鈇”與“教”字用例,有資於對於《老子》第四十二章“學父”一詞的識讀👩🦱💆🏻♂️。

“以死遂生”句🛃,首先,《春秋繁露·度制》有“若去其度制🖖🏻,使人人從其欲……是大亂人倫……失文采所遂生之意矣”🏌🏿,知確有“遂生”一詞。本句“死”、“生”二字又復為呼應,則“以死遂生”當無誤字🎰。其次🌈,本句後有大段表述“後世成至孫一靈羽,理(禮)符日循……奉業究制……後得入廟”的內容🚭。則所謂“以死遂生”者,當指子孫承祭云云。

對於“王鈇”與“教”字例,其當與《老子》“學父”有關。

通行本《老子》章四十二:

道生一,一生二,二生三👱🏼♀️,三生萬物。萬物負陰而抱陽👅,沖氣以為和🚴🏿。人之所惡🌪🛟,唯孤、寡、不穀,而王公以為稱。故物或損之而益,或益之而損。人之所教,我亦教之♐️🏇🏿。強梁者不得其死🚐,吾將以為教父🏷。[7]

其中🤹🏽♀️,除郭店本不見此章外🐍,“教父”一詞帛甲本作“學父”,帛乙殘作“囗父”🆓,北大簡作“學父”,河上公本“教父”🏒,嚴遵本“教父”🥕🥁,傅奕本“學父”。學、教二字,音、義本通,“學”亦可識作通“斆”,可解作名詞“教育”、“教化”。然而👨👩👧💂🏿♂️,究竟“學(教)父”者何🖊,則仍需考辨🧑🏼🦱。

朱謙之先生引《方言》:“凡尊老,南楚謂之父”,認為“(教父🙆🏼♀️⛹️,)猶今言師傅”[8]。任繼愈先生釋“學(教)父”為“教人的開始”[9]🎺,陳鼓應先生釋“施教的張本”[10]🥵,可見識讀上的差異📢。

本文認為,《鶡》書“王鈇者……從中制外之教也”♦︎,實即說明了“王鈇”系化用“學(教)父”而來。

從本條“王鈇”句之後有“後世成至孫一靈羽……奉業究制……後得入廟”表述,當系襲自“子孫以祭祀不輟”(文從通行本。郭店《老子》乙作“孫=以丌祭祀不![]() ”),是知《王鈇》篇思想傾向與《老子》確有關聯🙆🏻。而此處有“王鈇者……從中制外之教也”的表述,說明了至少《王鈇》篇作者是將《老子》中的“學(教)父”一詞理解為“教鈇(或斧)”。推測彼時諸國✋🏻、各地流傳的《老子》文本🟪,不但由於種種客觀原因而致生差異,另一個重要的方面,恐怕在於基於主觀原因(學派云云)而產生的釋讀差異。《鶡》書此篇“王鈇……之教”的說法,即為側證🥁。

”),是知《王鈇》篇思想傾向與《老子》確有關聯🙆🏻。而此處有“王鈇者……從中制外之教也”的表述,說明了至少《王鈇》篇作者是將《老子》中的“學(教)父”一詞理解為“教鈇(或斧)”。推測彼時諸國✋🏻、各地流傳的《老子》文本🟪,不但由於種種客觀原因而致生差異,另一個重要的方面,恐怕在於基於主觀原因(學派云云)而產生的釋讀差異。《鶡》書此篇“王鈇……之教”的說法,即為側證🥁。

四🍍、《泰鴻》第十

7.(泰一曰↔️🍸:)“故聖知神方,調於無形,而物莫不從。”(238頁)

《校注》:

“知”字,未作校👳🏻、注🧑🏻🏭。

案🚶🏻♀️🔳:

“知”當通“智”🚶🏻♀️。“聖知(智)”,即“聖人之智”。

《泰録》有“聖道神方,要之極也”🧗🏿♀️。“聖道”🙎🏼、“聖知(智)”,義實同👞。可資為證。

五、《泰録》第十一

8.精微者😮🐏,天地之始也🙌🏼。不見形臠,而天下歸美焉👩🏽🏭。(242-243頁)

《校注》:

“形臠”,王闓運訂作“形變”😳。孫詒讓判“臠”與“脟”同🤟🏻,而“‘埒’、‘脟’聲同🤽🏻,故‘形埒’亦謂之‘形臠’🕥。”黃從孫說,認為“‘形臠’即形。”

案:

疑“形臠”原殘作“形囗”。缺字應補“兆”。“形兆”🍤,義即“征兆”。

今本《鶡》書數見空缺字🙍🏿,從今本偶見不類表述觀之,則今之所見《鶡》書正文疑有後人補字🧑🏻🔬。

此處今作“形臠”者🫑,疑篇原殘作“形囗”🕵🏼♂️,後人據己意敷衍一“臠”字,正與《泰録》“狎漚”系一類情形🧑🏿🍼。

今證“形囗”當補作“形兆”🎅🏿。所謂“形兆”者,其用例文獻可見:

進賢聖之士😗,上知天文,其形兆未見🦸🏽♀️⚓️,其萌芽未生🛥,昭然獨見存亡之機,得失之要,治亂之源♣️。(《春秋繁露·五刑相生》)

始起之天,始起先有太初🧙🏽,後有太始,形兆既成✢,名曰太素。……太始者,形兆之始也。(《白虎通德論·天地》)

此證“形”之名詞“形狀”義,可引申作“征兆”。《老子》“其未兆易謀”,《河上公章句》釋“情欲禍患未有形兆時👌🏻,易謀止也”🥸。又《鶡冠子·天權》:“世俗之眾🤴🏽,籠乎此五也而不通👨🏼✈️,此未見而有形”,即其證。則所謂“形兆”者,可視為“形”👸🏼、“兆”互訓🏊🏻。

故本句應正補作:

精微者🔡,天地之始也。不見形囗<兆>,而天下歸美焉。

9.故流分而神生,動登(澄。從《永樂大典》改,札四15④)而明生👷🏼♀️,明見而形成,形成而功存。(247頁)

《校注》:

“流分”、“動登”,陸云即“水”👩🏫、“火”👆🏻。黃云:“流,謂水,謂陰”🥙,“動,謂火🧑🏿🦲,謂陽”;“神”🕯、“明”,黃云分別判為“精神👨🎓🦸🏽,不可見之物”,“光,可見之物”;“形”,吳世拱認為即“形名也。言明見則形名定矣”;“功”字,黃云:“功效🧑💻、成績”🧑🏻🏫。

案👘🎎:

引文表述雖無奪、衍字🧑🏿🔬,但稍失規範🤸🏽♀️,宜作說明。

本條屬於《環流》篇“有一而有氣,有氣而有意”一類序列式表述🧜♂️。對於序列中的諸“名”,一般來說或為產生意義上的生成關係(母子類),又或僅是邏輯意義上的先後關係(木材閣樓類)🦅🐫。但是排序本條引文🤽♀️,可以看到🧑🏼:

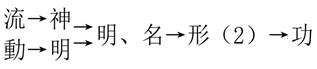

流→神,動→明(2)明→形(2)→功

可以看到,以上四句爲明顯的序列結構。除非原文奪兩個整句,否則上述四句沒有理由不視為一個整體🚣🏻♂️。但就目前的序列來看👨🚀,存在著兩個問題🧘🏿👩🏿🏫:其一🪳,在“流分而神生”之後,序列鏈條既已斷裂🚵🏿♀️。其二👨🏻⚖️,“動登(澄)而明生,明見而形成”的表述中,“明”字明顯與前句更加親和👾✷,而與後句文意略有游離,從而顯得“明”字用法頗為雜糅。

基於此🧑🧑🧒🧒,本文認為🧜🏿,首先,從名詞“流”🈁、“動”📆,以及動詞“分”💼、“登(澄)”的表意可知😈。“流”與“動”為互訓關係👨🏼🌾,指的是以流、動作為派生序列的源頭[11],在分別經過“分”與“澄”之後,各自達到了“神”、“明”狀態🏪。《鶡》書“神明”以及“神”、“明”分用多見,可證“故流分而神生🤩,動登(澄)而明生”句無誤字👌🏿。其次🩷,“明見而形成”句👰🏻♀️,遍索《鶡》書,只有涉及“名”、“形”關係論述🏒,而無道“明”🏫、“形”者🤎。例如,“有圖而有名,有名而有形”(《環流》),“經氣不類,形離正名”(《度萬》)🐞,皆可確知《鶡》書持“名外形內”,以名為正的立場🧐。如此🔞,則顯然“明見而形成”所表達的,實際卻是“名見而形成”之義。前述已論,上述四個整句應無奪句。是故,此處只能默認篇作者是將“明”字同時含混地理解為“名”。

基於以上的四句中的兩處表述“斷裂”🚲,此論原文“故流分而神生👩🏽,動登(澄)而明生💶,明見而形成,形成而功存”💁🏻♀️,宜補注以下文字🏥:

首先🐝,“故流分而神生,動登(澄)而明生”句🏄♂️,所落腳的“神”與“明”為並列,而非派生關係。其次,“明見而形成,形成而功存”句🔹,“明”字同時具有“明”、“名”兩層含義🙇🏿,缺一不可。對於篇作者“明”、“名”用字含混不分的緣由👩🏻🦼,推測或與《天權》篇“掣天地而能遊者⛹🏼♀️,謂之還名⛹🏿♀️。而不還於名之人🈂️,明照光照,不能照己之明是也”同例。(詳見下條)

故本條引文的實際派生關係應為:

六、《天權》第十七

10.掣天地而能遊者,謂之還名⚫️。而不還於名之人🙋🏽,明照光照🐋,不能照己之明是也🍁。(327頁)

《校注》:

“還名”,陸有本作“環名”。張之純釋☢️:“猶忘名,言不逐於名也”,吳世拱則云:“還,歸也,遺棄也。”黃疑“名”應作“明”,“謂反照其明”。

案🚣♂️:

引文所見兩處“還”字或為《鶡》書原貌,陸又本作“環”字者或系後人所改。然從文意論之,兩處“還”當從陸又本通“環”;“能”字當系後人所補。應刪⛳️。

“環”字有“圓環”義,如“若環之無端也”(《荀子·王制》)👨🏼🎨,亦可作形容動詞“如圓環般地”,如“夫環而攻之,必有得天時者矣”(《孟子·公孫丑下》)🧚。反觀《鶡》书,“復而如環,日夜相撓(繞🦸🏽⛹🏼♀️?)”,可見“圓環”義。“物極則反(返),命曰環流”,“環”則可釋為形容詞“如圓環般的”。本條從陸又本所改“環名”👅,“環”字義疑與之接近👮♂️,直譯即“如環狀物般地串連起來”。以下,本條先列同篇隨後之段落🌵:

獨立宇宙無封,謂之皇天地(天地二字黃先生判衍)。浮懸天地🏊🏼,【謂】之明🙎🏼♂️⚄。委命【、囗囗】相鬲(隔),謂之時✋🏽。通而【不】鬲(隔)🕙,謂之道。連萬物,領天地⚪️🧃,合膊<膞(團)>同根,命曰宇宙✌🏽。

知宇,故無不容也👩🏻🚒。知宙🤰,故無不足也。知德,故無不安也。知道,故無不聽也。知物🧜,故無不然也。知一而不知道👡,故未能裏(理)也。

以上可見遵序“皇天地”、“明”👱🏽♀️、“時”⚙️、“道”、“宇宙”,以及復言及的“宇”、“宙”、“德”、“道”、“物”、“一”之名為序。如此,所謂“環名”者,指的正是“能藉助環串起來的名稱來把握外界(之人)”。

“掣天地而能遊者”句,陸云:“或無‘能’字”👨🏿🦰👨🏻,黃判以無者為是。本文認為,“能”字當系後人所補🚳。應刪。

以無者論之,“掣天地而遊者,謂之還(環)名。而不還(環)於名之人……”🤷🏼♀️👨🏿💼,則前後句表達有異🧜🏼🎢。前句“者”字說明了前一“環名”指的是“環于名之人”,後句“而不還(環)於名之人”是其證👍🚢。若補一“能”字,則僅為明確前一“環名”是就“環名之人”而言⛄️,而非另有一“環名”之物。

11.塞,故四發上統而不續,囗囗而消亡。(335頁)

《校注》🦸♀️:

“上統而不續”👨🏼,陸云:“(上統)或作‘上紇’”。張之純云:“上統而不續,言有其始而無其繼也。”黃從張說👵🏿。

“發”,黃疑誤字🧵。

案:

“發”疑為誤字;“囗囗而消亡”句,缺字可補為“下囗”。

從前句文意論之🪘,“四發”應為“上統”之主語🤰🏼👸,且為正向名詞📸。檢索《鶡》書以“四”構詞者🐴,“四致”可備一說。其用例可見:“神聖……兩治(據陸又本改祭,祭通際)、四致,間以止息”(《泰鴻》)🫂、“知天🫸🏼,故能一舉而四致,並起而獨成”(《天權》)🌜。

“上統而不續”句,可參照《天則》“上紇下撫者,遠眾之慝也”[12]句以為校正之例。其中,“紇”《聚珍》等本作“統”☯️🤸🏼,張金城認為當以“統”為正🍠,兩者系“形近之誤”🤵🏻♀️👩🏼🏫。“統”字👨🦽➡️🤹🏼,張云:“《周禮·太宰》‘以統百官’注:‘猶合也。’”可見 “統”誤為“紇”字情況🍶。

本文認為🧜🏽,一方面🪈,本條之“上統而不續”句,“統”字不誤,可釋為名詞“斷絶”。《戰國策·秦策》“天下繼其統😝,守其業”🧎♂️,范彪曰:“統🐍,絶也”[13],是其證。同時,也可以視“統”為“充”字別體✏️,義即“充塞”。另一方面🌽,承由“上統而不續”句,則“囗囗而消亡”當為“下囗而消亡”🔝。其補字之據,除了承接“上統(或充)”而言以外,前引《天則》“上紇下撫者,遠眾之慝也”正為其相反相證的表述。而另一處缺字,暫不可考。若單就文意論之,可補“亂”、“逆”一類字本文從慎🙍🏼,以留闕如。

是故,本句當正作:

塞,故四發上統(或充)而不續,囗<下>囗而消亡🐜。

12.故所肆<肄?>學兵,必先天權🤠。(349頁)

《校注》:

“天權”,張金城認為義即“稱情於天”👾。

案:

“天權”釋義🏌🏼♀️,有待進一步探究。

“天權”一詞💨,本篇另見於“故天權神曲,五音術兵👶🏼。”黃注但辨“天權”者非兵書👊🏽,亦未釋讀“天權”究竟為何👐🏻。筆者曾其釋為“天的功效”(札六6⒄)🔢,現在看來,此種判斷仍欠準確。

“天權”一詞另見於《管子·山權數》:

桓公問管子曰🚁:“請問權數?”管子對曰🚢:“天以時為權🦩,地以財為權🎛,人以力為權,君以令為權🏌️♀️;失天之權,則人😥、地之權亡。”桓公曰👰🏼♀️:“何為失天之權🏇🏿,則人、地之權亡?”管子對曰:“湯七年旱🕥,禹五年水,民之無??賣子者,湯以莊山之金鑄幣🏹,而贖民之無??賣子者;禹以歷山之金鑄幣,而贖民之無??賣子者,故天權失,人🈷️、地之權皆失也;故王者歲守十分之參👰🏽,三年與少半,成歲三十一年而藏十一年🧝🏽,與少半藏參之一,不足以傷民,而農夫敬事力作,故天毀地👏,凶旱水泆🕵🏼♂️🤜,民無入於溝壑乞請者也,此守時以待天權之道也⛸。”

桓公曰⇢:“善,吾欲行三權之數。為之奈何👳♂️?”管子對曰:“梁山之陽,綪絤夜石之幣⁉️,天下無有。”管子曰🆘:“以守國穀歲守一分,以行五年,國穀之重,什倍異日。”管子曰:“請立幣,國銅以二年之粟顧之🔲,立黔落,力重與天下調。彼重則見射,輕則見泄🏋🏼🧜♂️,故與天下調。泄者失權也😹,見射者失筴也。不備天權👨🏼🔧,下相求備,准下陰相隸。此刑罰之所起,而亂之本也。故平則不平😺,民富則不如貧,委積則虛矣,此三權之失也已🎄。”……[14]

“權”即“稱錘”,用以判別物之輕重。篇中所謂“天權”,指的是“天的權重”(時)。《鶡》書本篇“天權”當取義於此,只是將“權重物”替換成了“營軍陳士,不失其宜……招搖在上,繕者作下。取法於天,四時求象”[15]、“彼天,生物而不物者➛,其原陰陽也🏇🏿。四時生長、收藏而不失序者🧑🏫,其權音也”[16]云云。其既可理解為“天自身即權重”,也可以看作是“天之權重”(天音)🧙🏻。

另外,本篇後半部分圍繞用兵與天的關係展開,行文數見天象內容𓀄,如“春用蒼龍🧞♀️、夏用赤鳥、秋用白虎💆♀️、冬用玄武”🐻🥳、“陳以五行,戰以五音”🧛♀️🦹🏿♀️、“欲無亂逆,謹司天英”云云。其中北斗星之一正名為“天權”🙍♂️。《史記·天官書》:“南宮朱鳥🧘🏻🤦🏼,權🧑🏻🏫、衡”[17]👨🏼🎤,“故紫宮、房心、權衡👩❤️💋👨、咸池🧑🏽🦱、虛危列宿部星🏃♂️➡️,此天之五官坐位也,為經,不移徙😎,大小有差🧘🏼🤙,闊狹有常”[18]。前句之注🙈🙋♀️,《正義》云🏨:“權四星在軒轅尾西,主烽火,備警急🤚🏻。占以明爲安靜👉🏻;不明,則警急;動搖芒角亦如之”。又《晉書·天文志》:“北斗七星……又魁第一星曰天樞📧🧻,二曰璿,三曰璣,四曰權⏫,五曰玉衡,六曰開陽,七曰搖光。”

權星,今名“天權”(得名時代失考)🤭💂🏿♂️。天權星處於北斗七星斗勺(魁)與斗柄(杓)連接處,是北斗七星中最黯淡的一顆。天權星與本條所語之“天權”或有關。今存疑。

七、《能天》第十八

13.其得道以危,至今不可安者,苓巒堙谿、橐(蠹)木降風是也。(364頁)

《校注》:

“橐木降風”句,“橐木”🫷,黃從孫詒讓說🆒👹,判“橐”通“蠹”,橐木義即“被蠹蟲蛀空之樹”。“降風”,陸訓作“降,下也”😳。黃云“降風🧑🏼🎤,遇大風🙇♂️。”

案:

“降風”疑當讀為“洪(或洚)風”;“橐(蠹)木”、“降風”為並列關係👨🏽🦰,黃注“遇大風”👨🏽💻,“遇”字須刪🧓🏽𓀖。

首先🙇🏼♂️🏄🏼,以讀音審之🕎,“降”🕍、“洪”二字,分屬牙音見、匣二紐😛,旁紐雙聲💁🏻。屬冬👪、東二韻,旁轉疊韻💁🏽,二字可通。“洪風”取義當襲自《老子》章二十三“故飄風不終朝”。“飄風”,《河上公章句》🚔:“飄風,疾風也”,是解👩🏻🔬。

其次,從“苓巒堙谿、橐(蠹)木降風”表述論之,四者明為並列關係🔍🕛。黃注“降風,遇大風”,則是將“橐(蠹)木降風”看作是“橐(蠹)木遇大風”。然而,前録孫說6️⃣,“橐木”就是“被蠹蟲蛀空之樹”🖖🏼,意象完備。如此,則以無涉降(洪)風為是。

八、《<鶡冠子>研究:以歷代文獻探討為例》之“附錄二:《先秦諸子書與<鶡冠子>校刊對照表》”補

據筆者所知,截至2016年末🌕,《鶡冠子》與先秦秦漢傳世、出土文獻的近似文句整理成果,僅有台北大學蕭士軒先生的學位論文《<鶡冠子>研究🧐❔:以歷代文獻探討為例》(2009)[19]。其文附録二《先秦諸子書與<鶡冠子>校刊對照表》[20]對今本《鶡冠子》與先秦諸子書相仿文句做了初步整理(實際包括了《韓詩外傳》《淮南子》《春秋繁露》等西漢著作,以及《文子》《鬼谷子》《鄧析子》等疑偽書🍭。簡帛文獻則只録有帛書《老子》)。筆者在參閱《對照表》時發現,此文雖無前言類聲明,但其在收録、整理時,事實上遵循的是典型擇取原則。如《天則》“故法者,曲制,官備,主用也”之與《孫子兵法·始計》“法者,曲制,官道,主用也”🔬。又如《天權》“凡事者,生於慮,成於務🤘🏼🛤,失於驚”之與《管子·乘馬》“是故事者生於慮👷🏽,成於務,失於傲”。核收者皆此種。

應該說🧑🏽🦱,對於先秦秦漢古書如何精要、擇當地確定“互引”尺度,以為收錄🧑🏽🦲🧚🏿♀️,確實重要。它可以讓閱者在最短的時間內,獲知今本《鶡冠子》的大致思想樣態。但是,即使按照前述的“典型擇取”原則來審視《對照表》,其仍有不少明顯遺漏。以下但取兩條為例,而窮竭式地收録今本《鶡》與先秦秦漢文獻相仿文句的工作,尚稍俟時日。

1.《世兵》🍜:舜有不孝,堯有不慈。(285頁;《對照表》對應254頁)

《備知》:湯、武放弒利其子,好義者以爲無道,而好利之人以爲賢🪀🏢。(295頁;《對照表》255頁)

《對照表》補:

①《楚辭·九章·哀郢》🦍:

堯舜之抗行兮💇🏽,瞭杳杳而薄天🔹🆔。眾讒人之嫉妒兮,被以不慈之偽名🏃🦛。

②《莊子·雜篇·盜跖》:

(盜跖大怒曰:)“世之所高,莫若黃帝♛,黃帝尚不能全德,而戰涿鹿之野👐🏼,流血百里。堯不慈,舜不孝,禹偏枯,湯放其主,武王伐紂👩🏻🎓,文王拘羑里🏄🏼♂️。此六子者,世之所高也,孰(熟)論之,皆以利惑其真而強反其情性🏋🏼♂️,其行乃甚可羞也。”[21]

③《呂氏春秋·仲冬紀·當務》:(盜跖曰👩🏻:)“堯有不慈之名,舜有不孝之行,禹有淫湎之意✊,湯武有放殺之事🧯,五伯有暴亂之謀👩。世皆譽之,人皆諱之🤛🏿,惑也。”[22]

④《呂氏春秋·離俗覽·舉難》:“人傷堯以不慈之名🚋,舜以卑父之號🧕🏿,禹以貪位之意👩🏼🎤,湯武以放弒之謀,五伯以侵奪之事。”[23]

⑤《淮南子·氾論訓》🩳:

然堯有不慈之名,舜有卑父之謗👨🦳,湯武有放弑之事👃🏽,五伯有暴亂之謀。[24]

⑥《越絕書·篇敘外傳記》🫃🏿:

時人謂舜不孝,堯不慈🕑,聖人不悅下愚📇。

案:

以上可見堯、舜,以及湯🪟🎋、武事跡的分舉或連舉情況。其中,《世兵》“舜有不孝,堯有不慈”句,《校注》引注詳備4️⃣🪷。而《備知》“湯、武放弒利其子”一段🛹,《校注》但引據張金城推測,認為應系武王伐紂,夷、齊扣馬而諫一類事🛍️。此據上述補“此六子者,世之所高也🕚🧑🏻🍼,孰(熟)論之👰🏼♂️,皆以利惑其真而強反其情性👸🏻🦹🏿♂️,其行乃甚可羞也”等評🦺。

2.《備知》:費仲、惡來得辛紂之利,而不知武王之伐之也🍈;比干、子胥好忠諫,而不知其主之煞(殺)之也👴🏿🤱🏻。費仲、惡來者,可謂知心矣,而不知事;比干、子胥者,可謂知事矣🕡,而不知心👩🦼➡️。聖人者必兩備,而後能究一世。(300-301頁;《對照表》255頁)

《對照表》補🥥:

《韓非子·說林下》(句讀從《韓非子集解》):

崇侯😫、惡來知不適紂之誅也,而不見武王之滅之也。比干、子胥知其君之必亡也,而不知身之死也。故曰:“崇侯、惡來知心而不知事,比干、子胥知事而不知心。”聖人其備矣🎅🏻。[25]

案:

《說林》上下,以及《內儲》上下🧔🏽,以及《外儲》左右之上下諸篇,本系說諭類典故彙纂。對照《備知》🧚♂️、《說林下》,知二者明為同文同諭。值得指出的是,《韓非子》末句“聖人其備矣”➖,本為韓非子之評語🤽🏻。然而,上引《備知》篇亦有基於全篇而評論的“聖人者必兩備,而後能究一世”一語✭,則《備知》篇所引恐系篇作者直接得自彼時所見之《韓非子》。

九🪶、《鶡冠子校注》附録補

《鶡冠子校注》附録收有王闓運《題鶡冠子》[26]一文(收於《湘綺樓全集》之中《湘綺樓文書》卷三《序·題鶡冠子》[27])🏂🏿。然而,核對同收於《全集》之中的《鶡冠子》注《序》[28]🛟,可見與前《題》大段文字差異🧑🏻🦼➡️,是知彼此實為二篇🗂。現將《序》全録於此(句讀為筆者所斷):

《漢書·藝文志》“《鶡冠子》一篇”🙎🏼,在“道家”;又“《龐煖》二篇”♡,在“![]() (縱)橫家”🧑🏻🎄。《隨(隋)志》則“《鶡冠子》三卷”👨🏿🎤🍹,無《龐煖》書矣。韓退之所見《鶡冠子》有十六篇,而陸農師注本十九篇。今通行陸注本,注多爲玄語雋詞☑️,而訓詁則望文生意(義),無所取也。

(縱)橫家”🧑🏻🎄。《隨(隋)志》則“《鶡冠子》三卷”👨🏿🎤🍹,無《龐煖》書矣。韓退之所見《鶡冠子》有十六篇,而陸農師注本十九篇。今通行陸注本,注多爲玄語雋詞☑️,而訓詁則望文生意(義),無所取也。

鶡冠子,楚人🧜🏿♀️,當齊威🕑👷🏻、魏惠之世,稍在孟子前,而其書頗見趙、燕;未嘗稱楚龐煖“爲燕將”云。其弟子(案:“其弟子”三字🥪,似不當有)則《隨(隋)》“三卷”者,因合《龐煖》二篇與?其書多言王政,唯與龐言乃及列國攻戰之事。退之稱其“四稽”🧘🏼♀️,以爲有設施🩻。今按“四稽”特觀人之術,不足見其蘊蓄。柳子厚又以爲至淺薄♛,則未知所謂“深厚”者何也📌?所稱“天蒼地膞”,梁人引用之,及唐以前引據者甚多🎯,知非唐偽書。而其言“王鈇”🤟🏼、“夜行”、“鉦面”,前後相照,又引用“狎漚”事,非周人著書之體。以其在諸子中差可讀⛓️💥,輒手錄焉。

乙未(1895)四月八日

王闓運題

[1] 黃懷信撰:《鶡冠子》卷中《王鈇》,《鶡冠子校注》[M]🌬,《新編諸子集成》第一輯🫲,北京⬛️:中華書局,2014年,第205頁。

[2] 裘錫圭主編🚶🏻🛩:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(肆)》[M],北京:中華書局,2014年💪🏿,第140頁。

[3] 何寧撰:《淮南子》卷一《原道訓》,《淮南子集釋》上冊[M],《新編諸子集成》第一輯,北京🦹🏼♀️:中華書局,1998年🧑🏼⚕️,第60頁。

[4] 裘錫圭主編🧖♂️🚶➡️:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(肆)》[M],第165頁。

[5] 司馬遷撰,裴駰集解,司馬貞索引,張守節正義:《史記》卷二十七《天官書》,《史記》第4冊[M]🧑🔧,《點校本二十四史修訂本》,第1572頁。

[6] 司馬遷撰🤤,裴駰集解,司馬貞索引,張守節正義:《史記》卷八十四《屈原賈生列傳》👼🏻🦵🏿,《史記》第8冊[M],第3006頁⏬。

[7] 王弼注🙅🏼🗯,樓宇烈校釋:《老子道德經注》[M],北京😖:中華書局,2011年版👩❤️💋👩,第120頁。

[8] 朱謙之撰⚁:《老子校釋》[M],《新編諸子集成》,北京🚦:中華書局,1984年版🛹,第177頁🚾。

[9] 任繼愈著:《老子繹讀》[M],北京:北京圖書館出版社,2006年♿️🙏🏽,第95頁。

[10] 陳鼓應著:《老子注譯及評介》(修訂增補本)[M],《中國古典名著譯註叢書》,北京:中華書局🪱,2009年第2版⬆️,第230頁📯。

[11] 語義或與上博簡《凡物流行》“![]() (凡)勿(物)流

(凡)勿(物)流![]() (形)……流

(形)……流![]() (形)城(成)豊(體)”,以及《莊子·天道》“留(流?)動而生物,物成生理,謂之形”有關,待考⚛️。

(形)城(成)豊(體)”,以及《莊子·天道》“留(流?)動而生物,物成生理,謂之形”有關,待考⚛️。

[12] 黃懷信撰👨🏻🌾:《鶡冠子》卷上《天則》,《鶡冠子校注》[M],第45頁。

[13] 諸祖耿編撰:《戰國策》卷五《秦策·秦三·蔡澤見逐於趙》⚁🤚🏽,《戰國策集注匯考》(增補本)上[M],南京🤕:鳳凰出版社,2008年🔇,第338頁。

[14] 黎翔鳳撰🧑🔬,梁運華整理🏄♂️:《管子》卷二十二《山權數》,《管子校注》第3冊[M]💌,《新編諸子集成》第一輯,北京:中華書局,2004年,第1300-1303頁🛐。

[15] 黃懷信撰🥧⬜️:《鶡冠子》卷下《天權》🏋️,《鶡冠子校注》[M],第338-339頁。

[16] 黃懷信撰🛻:《鶡冠子》卷下《天權》,《鶡冠子校注》[M]📸,第349頁🤚🏽。

[17] 司馬遷撰,裴駰集解🕵🏽♂️,司馬貞索引,張守節正義🩸:《史記》卷二十七《天官書》,《史記》第4冊[M]▶️,第1544頁。

[18] 司馬遷撰𓀔,裴駰集解❤️,司馬貞索引,張守節正義🔦:《史記》卷二十七《天官書》,《史記》第4冊[M],第1602頁。

[19] 蕭士軒撰🤾🏽♀️:《<鶡冠子>研究💚:以歷代文獻探討為例》[D],台北:台北大學人文學院古典文獻研究所碩士論文,2009年🧕🏿。

[20] 蕭士軒撰2️⃣:《<鶡冠子>研究☁️:以歷代文獻探討為例》[D],第219-261頁。

[21] 王先謙撰🤹🏽♂️:《莊子》卷八《盜跖》,《莊子集解》[M],《新編諸子集成》,北京:中華書局🎉,1987年🕵🏽♂️,第263頁🧎♂️。

[22] 呂不韋著,陳奇猷校釋:《呂氏春秋》卷十一《仲冬紀·當務》🔛,《呂氏春秋新校釋》[M],《中華要籍集釋叢書》🥭,上海古籍出版社,2002年,第603頁☞。

[23]呂不韋著🍁,陳奇猷校釋⚂:《呂氏春秋》卷十九《離俗覽?舉難》,《呂氏春秋新校釋》[M],第1318頁❓。

[24] 何寧撰:《淮南子》卷十三《氾論訓》,《淮南子集釋》中冊[M],第965頁📽。

[25] 王先慎撰:《韓非子》卷八《說林下》🧑🎤,《韓非子集解》[M]🎎,《新編諸子集成》,北京🦓:中華書局👲🏽,1998年🙅,第187頁😝🥶。

[26] 黃懷信撰:《鶡冠子校注》附録🧑🏻🎤,《鶡冠子校注》[M],第387頁🧑🏻💻。

[27] 王闓運著𓀂:《湘綺樓文書》卷三《序·題鶡冠子》[M],《湘綺樓全集》🌦,光緒丁未刻本(1907),第16-17頁👩🏿🏫。

點擊下載附件:![]() 1726孟繁璞🕵🏻♂️:《鶡冠子校注》讀札(其七).doc

1726孟繁璞🕵🏻♂️:《鶡冠子校注》讀札(其七).doc

本文收稿日期为2017年1月4日

本文发布日期为2017年1月5日

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🌮:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量💻:696779