出土文獻所見“以謚爲族”的楚王族

——附說《左傳》“諸侯以字爲謚因以爲族”的讀法

(首發)

董珊

北京大學考古文博學院

[内容提要]本文從傳世文獻所見格式為“族稱+之+名”的人名出發🚭🐦,主要討論了出土文獻中形式作“謚(王)+之+名”的11個楚國人名,又對常見的格式作“謚+名”的一般楚人名略加梳理,進而指出了“以謚爲族”的9個楚王族,並對東周時代這類家族的情況作了簡單介紹和評述🧑🏿🦱👨🦯。最後附論《左傳》“諸侯以字爲謚因以爲族”的讀法🕞,認爲杜預“諸侯以字”的斷句是正確的。本文所論🖌💉,對於出土資料的解讀以及周代家族形態的探討,有一定的參考價值。

[關鍵詞]謚法、出土文獻👵🏿、族氏、楚國、家族、東周

一

在傳世先秦文獻中,有一些在族氏和名字之間加結構助詞“之”的人名。在《左傳》中,虞有“宮之奇”(僖2)⚒;鄭有“佚之狐”、“燭之武”(僖30);晉有“介之推”(僖24);齊有“石之紛如”(莊8)、“上之登”(襄23)、“燭庸之越”(襄23)、“申鮮虞之傳摯”(襄23)、“夏之禦寇”(襄23)〽️;楚有“耿之不比”(莊28)、“文之無畏”(文10)👨⚕️、“潘尪之黨“(成16)🛢;虢有“舟之僑”(閔2)🛺;蔡有“文之鍇”(哀4)🕜;魯有“孟之側”(哀11);周有“庾皮之過”(昭12年)👠。

在這些人名中🤾🏿♂️,大家都會比較熟悉介之推🤵🏼♂️🤜🏻。介之推在《史記·晉世家》又稱“介子推”、“介推”。《左傳》僖公24年杜預注“介推🤟🏿,文公微臣。之😗,語助。”

《左傳》成公16年杜注解釋“潘尪之黨”說:“黨,潘尪之子”🏃➡️,陸德明《經典釋文》🏃♀️:“之黨,一本作潘尪之子黨。案🆎,注云:黨👨👧👏🏻,潘尪之子也。則傳文不得有子字,古本此及襄二十三年申鮮虞之傳摯🐻❄️,皆無子字⚔️。”襄23年杜注又云:“傳摯❤️,申鮮虞之子”。據此,這兩例結構都是“父名+之+子名”。又昭12年的“庾皮之過”👳🏻,今傳本皆作“殺獻太子之傅庾皮之子過”,杜預注稱此人爲“庾過”,又注云:“過⛹🏽♀️,劉獻公太子之傅”,俞樾根據上述二例及杜注指出:“‘子’字衍文⛹️♀️,本作‘庾皮之過’。……後人不達古人稱謂之例⏏️,而妄加之👩🏫🗓。”尋繹傳注,杜注所據版本當無“子”字🅱️,俞說自確。[1]與此同例的還有“燭庸之越”😵🤑。“燭庸”是先秦常見人名🧃🧑🦯➡️,如吳公子燭庸🗄,見《左傳》昭公二十七年、昭公三十年及《史記·吳太伯世家》,《淮南子·氾論》有薛燭庸🏄🏻🤸🏻。所以“越”這個人應是某個名“燭庸”之人的子孫後代。這四個人名“之”字前面成分都是人名🛌🏼,作用是標明此人的族屬,所以“之”後皆無“子”🦪、“孫”之類的親屬稱謂🚙。

遍檢《左傳》🧑🏽🏫,此類人名共計以上16例🆙💇🏿♀️。其他先秦文獻中🏕,也看到下面的12例。《論語·雍也》記魯人“孟之反”♥︎,即《左傳》哀公11年的“孟之側”,杜注:“之側,孟氏族也,字反🐖。”《禮記·射義》記載孔子弟子名“公罔之裘”,陸德明《釋文》🙆♀️:“公罔🚴🏽♂️,人姓也,又作罔🥭。之裘,裘💁🏻♂️,名也👩🏻🦽。之,語助。”據鄭樵《通志略·卷二十七·氏族略第三》,“公罔”是以字爲氏的複姓。又《史記·孔子世家》記孔門弟子有“顏之僕字叔”🫥、“施之常字子恆”,“施之常”《新唐書·卷十五·志第五·禮樂五》稱“施常”,齊人,以魯惠公之子公子尾字施父之字爲氏,說亦見《氏族略》。《孟子·離婁下》提到的兩個衛國人名“庾公之斯”與“尹公之他”,即見於《左傳》襄公十四年的“尹公佗”與“庾公差”。此外,《國語·晉語九》有晉臣“胥之昧”,即《左傳》成公十七年之“胥童”[2]。《戰國策·齊策三》“孟嘗君奉夏侯章”章有齊人名“董之繁菁” [3]。《呂氏春秋》《仲春紀·當染》、《孟夏紀·尊師》兩見吳大夫名“文之儀”。《戰國策·魏策二》“梁王魏嬰觴諸侯于范臺”章提到晉文公得美女名“南之威”,又稱“南威”[4]。《莊子·齊物論》有“驪之姬”即“驪姬”🦋。《呂氏春秋·貴直論·直諫》“丹之姬”即《漢書·谷永傳》所提到的“丹姬”。最後三例女子名,結構爲“族氏+之+姓”🥪。

上述28例都是春秋、戰國時代人名[5],“之”字前的成分是族氏,助詞“之”常可以省略🫷🏽🔗。後世讀先秦古書,習慣於省略助詞“之”的人名格式,但對古書中不太常見的這種加了“之”的格式有時會感到陌生。從上擧這些在族氏與名字之間加“之”的例子出發🅱️,可以幫助我們正確理解一些出土文獻(主要是楚文字材料)中有關人名的特殊文例。下面打算先討論這些特殊文例,進而檢討“以謚爲族”的楚王族以及相關問題,最後來討論《左傳》隱公8年“諸侯以字爲謚因以爲族”句的理解🤾🏼。

二

1✧🤶🏼、龔王之卯、龔之脽

《上海博物館藏戰國楚竹書(四)·昭王與龔之脽》[6]篇中的主要人物名“龔之脽”,因他是生活在楚共王熊審之後的楚國貴族,而楚共王之謚號“共”即“恭”古文字皆作“龔”,所以此人的名字“龔之脽”應分析爲:以楚共王之謚法“龔”爲其族🔛,“之”爲結構助詞🧑🏻💻🏇🏼,“脽”是他的名字。

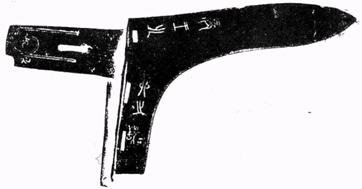

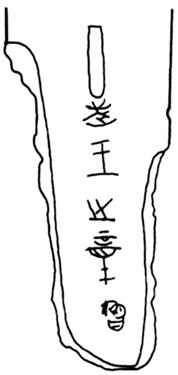

韓自強先生編著的《阜陽·亳州出土文物文字篇》(非正式出版物,2004年5月🪖,阜陽)中,著錄在第217號的一件春秋晚期楚戈銘文爲(圖一):

龔王之卯之造戈。[7]

圖1:龔王之卯戈

“造戈”兩字原作合文,有合文號。若把“龔王之卯”跟“龔之脽”相比較,就知道“龔王之卯”是楚共王族人,名爲“卯”,他跟“龔之脽”同族,只是族稱格式的繁♿️👩🏽🏫、簡不同。

2、臧王之墨、臧之無咎

包山楚簡第8簡(釋文用寬式)🤵🏼♀️:

鄢命大莫囂屈昜爲命邦人納其弱典臧王之墨以納其臣之弱典……。[8]

原整理者斷句爲:“鄢命大莫囂屈昜爲命,邦人納其弱典,臧王之墨🧇,以納其臣之弱典🧝🏿♂️。”陳偉先生則斷句爲“鄢命大莫囂屈昜爲命邦人納其弱典🎿。臧王之墨以納其臣之弱典👩🏻💻:……。”[9]陳先生的斷句是對的🧑🎄。但從陳先生的論述來看,他把“臧王之墨以”看作一個人名,作“內其臣之溺典”的主語🚴🏻,[10]仍待商榷。

我認爲用作主語的人名是“臧王之墨”🧑🏻🔬,“以”字是個引導動作施行原因的介詞,所引介的原因是“焉命大莫囂屈昜之命”,在句中承前文而省略了🧑🚀。這種省略,與後文將談到的楚滕公銅量、郾客銅量銘文中的“以”字後省略“王命”類同。

在出土文獻中,與傳世文獻中謚法“莊”字相當的字,常常使用通假字“臧”[11],例如,《上海博物館藏戰國楚竹書(四)·曹沫之陳》中的“魯臧公”即魯莊公。因此,包山楚簡“臧王之墨”的“臧王”就是指楚莊王熊侶,名爲“墨”的這個人是楚莊王的族人,所以在他的名字前面冠以楚莊王之謚作爲族稱♈️。

前兩年在漢龍網上看到一件私人收藏的春秋楚戈照片,戈胡上有四字銘文💬:“臧之無佫(咎)[12]”(圖2)🙆♀️。“臧之無咎”是器主🥠,其族稱“臧”也應源自楚莊王的謚號而省略“王”字。

![]()

圖2🏋🏽:臧之無咎戈

3、競坪王之定⚆、競之上

1973年🪧,湖北當陽季家湖楚城遺址1號臺基出土一件所謂“秦王鐘”,有12字銘文(圖3):

秦王卑(俾)命(令)競(景)坪(平)王之定救秦戎。[13]

鐘銘起於鉦部,終於左鼓。簡訊認爲:“這件鐘只是一套編鐘中的一個🪔👧,所以銘文不全。它的時代爲春秋中晚期至戰國早期”🥖👩🎓。我認爲銘文的語義是完整的,不存在還有銘文鑄於其他鐘上情況🎅。類似的情況,還有信陽楚墓出土的“荊曆鐘”銘🦸♂️🛬:“隹(唯)![]() (荊)

(荊)![]() (曆)屈

(曆)屈![]() 🍻,晉人救戎於楚競(境)。”(《殷周金文集成》00038,以下簡稱“《集成》”)其語義也完整🔇。[14]關於這件秦王鐘的製作年代🚐,我認爲僅從銘文稱“秦王”來看🧑🦽➡️,就不可能早于秦稱王之年(秦惠文王13年稱王,一般認爲相當於公元前325年)。[15]秦王鐘與荊曆鐘年代相近🚴🏼,都屬於戰國中期,此時楚國通行以大事紀年法,因此我覺得這兩件鐘銘的性質,可能是以事紀年,只不過常見的以事紀年文字中的“之歲”二字被省略了🔼。

🍻,晉人救戎於楚競(境)。”(《殷周金文集成》00038,以下簡稱“《集成》”)其語義也完整🔇。[14]關於這件秦王鐘的製作年代🚐,我認爲僅從銘文稱“秦王”來看🧑🦽➡️,就不可能早于秦稱王之年(秦惠文王13年稱王,一般認爲相當於公元前325年)。[15]秦王鐘與荊曆鐘年代相近🚴🏼,都屬於戰國中期,此時楚國通行以大事紀年法,因此我覺得這兩件鐘銘的性質,可能是以事紀年,只不過常見的以事紀年文字中的“之歲”二字被省略了🔼。

秦王鐘銘文經過黃錫全和劉森淼、李零等諸位先生的研究,現在已經可以確認“競坪王”讀“景平王”,即楚平王,“競坪”是楚平王的雙字謚法,楚三大族“屈”、“昭”、“景”之“景”氏即取楚景平王謚法的前一字爲族稱🤚🏻。據此,楚文字材料裏用作族氏的“競”字都當讀爲文獻中的謚字“景”🕡。[16]這是近年楚王族研究的一項重要發現。

但是,從前的研究者常將鐘銘“競坪王之定”的“之”字看作動詞,訓“之”爲“往”,認爲這5個字的意思是𓀎👨🏿💼:“景平王去往‘定’這個地方”。[17]這是不對的😗。我認爲,“景平王之定”與前述“龔王之卯”👩🚒、“臧王之墨”文例相同,所不同的是稱楚平王的雙字謚法爲“競坪王”,所以,“景平王之定”也應是個人名,“景平王”是指“定” 的氏族,這個人是楚景平王的後代📓。

照這麽想來,秦王鐘銘的語法結構可以分析得比較簡單:“景平王之定”是一個兼語,它既作“卑(俾)命(令)”的賓語🤽🏿♀️,又作“救秦戎”的主語。

“景平王之定”這個人可能是曾入秦爲臣的楚人🐙💤。《史記·商君列傳》記載商鞅因景監見秦孝公,《索隱》🎹:“景姓,楚之族也⛈。”景監是入秦爲臣的楚人,正與“景平王之定”的情況相類🦸🏻♀️。“景平王之定”既可能是秦臣🧩,因此秦王能夠命令他去救秦戎🫅🏼。“秦戎”詞見《管子·小匡》“(齊桓公)西服流沙西虞🔑,而秦戎始從”🛌🏿,就是指秦人,有貶義。秦王鐘是楚器,在銘文中使用“秦戎”這個帶有貶義的詞來稱呼秦人📨,並不奇怪💟。

上海博物館近年入藏一件楚滕公量(又稱“大市量”)🍚,銘文爲(圖4):

滕公卲(昭)者果![]() (蹠)秦之歲,夏

(蹠)秦之歲,夏![]() 之月辛未之日,攻(工)差(佐)競之

之月辛未之日,攻(工)差(佐)競之![]() (上)以爲大市鑄政(征)顏=(雁首)。[18]

(上)以爲大市鑄政(征)顏=(雁首)。[18]

銘文中工佐名“競之上”,稱氏方式也與“龔之脽”🚝🔒、“臧之無咎”相同。“以”字下省略“王命”👨🏻,戰國楚郾客銅量(《集成》10373)銘文有“羅莫敖臧帀(?)、連敖屈上以命攻(工)尹穆丙……”,“以”字下亦省略“王命”二字。這兩例省略都是前無所承,而本文後面將要談到的夕陽坡竹簡則不省🤏,彼此可以參覈💦。此外,滕公量銘的“政(征)”字,原發表者誤釋爲“武”,今改正。“政(征)”謂此量用來在大市上徵收市稅。

圖3:秦王鐘(《集成》00037)

圖4:大市量(滕公量)(董珊對照原器摹本)

4👩🍳、卲王之諻、卲之良、卲王之![]()

傳世“卲(昭)王之諻”器有兩簋、一鼎(《集成》03634、03635、02288,見圖5🫎、6、7)🖍,是作器者相同的三件楚器。張政烺先生《昭王之諻鼎及簋銘考證》[19]認爲,“諻”讀爲“媓”,《方言·卷六》🏸:“南楚瀑洭之間母謂之媓”,《廣雅·釋親》👰🏼😅:“媓,母也”,因此張先生認爲“昭王之諻(媓)”即楚昭王之母✅✍️,也就是楚平王之夫人。又解釋這種特殊稱呼說⇨🚵🏻♀️:“夫死從子🙆,禮所當然🤡;母以子貴⏸,固爲通義。”張先生的這個講法由於有古方言的根據🫱🏿,所以有很多人接受🧗🫒,影響很大。

但是從張先生引用傳世文獻中談到“楚王之母”或“昭王之母”的語境看👁,“楚王之母”或“昭王之母”都是他稱,不是昭王之母的正式自稱🍊。況且張先生的解釋也不合乎先秦正式稱呼國君夫人的禮制。在先秦時代🫰🏽,若國君先死,則國君夫人的正式稱呼前面一般要加其夫君謚法;國君夫人死後若不另外制謚,則仍與國君同謚[20]。例如,曾姬無卹壺(《集成》9710🅾️、9711)作於楚宣王26年,据范常喜先生的解释🦹🏽♂️,此器是为已过世的楚聲王夫人所作,[21]铭文中稱她为“聖(聲)桓之夫人曾姬”,在年代屬於楚懷王時的包山楚簡中🤜🏼,也稱她爲“聖(聲)夫人”(簡084🌓、179)👩🏼🦳。包山簡中又稱早已不在世的楚共王夫人爲“龔(共)夫人”(簡041、048、188),情況與“聖夫人”相同。據此🖕🏿👨👨👧👦,若楚昭王之母作器自稱或他人爲楚昭王之母作器🤽🏼🙍🏻♂️,則理應在姓名之前冠其夫君楚景平王之謚號“景平”👫🏻,或單稱“景”或“平”,都無不可,如漢劉向《列女傳·卷四·貞順傳》就稱楚昭王之母爲“楚平伯贏”💆🏽♂️。又包山簡132有“秦競夫人”🧑🏼🦱,應該理解为“来自秦国的楚景平王夫人”,《楚世家》記載“平王二年使費無忌如秦為太子建娶婦,婦好👩🎤,來🌦,未至👐🏻,無忌先歸🧟♀️,說平王曰🤹♂️:‘秦女好🈵,可自娶🙋🏼🧗🏿♂️,為太子更求。’平王聼之,卒自娶秦女🧑🏽🦰,生熊珍🙍♂️。”熊珍即楚昭王。由此來看,楚平王夫人👩🏿🚀、楚昭王之母應稱“秦競夫人”或“楚平伯贏”🖱𓀜。像張政烺先生那樣解釋“昭王之諻”三器爲楚昭王之母自作器而冠其子謚,不合于古代婦女的正式稱謂方式。

我認爲🐤,“昭王之諻”應與上舉“龔王之卯”、“臧王之墨”文例相同,“諻”即作器者私名,他屬於昭王之族。

新蔡葛陵楚墓出土一對骨質弓帽(N:260、261)🥰🚴🏽♂️,其中一件上面刻有四字“卲之良之”[22](圖8),也包含本文所討論的人名格式✤🛃。“卲之良”是人名🌗,第二個“之”字下省略器名。[23]“之”字下省略器名的文例♡🚍,見湖北麻城李家灣70號墓發現的一件銅鼎銘文,鼎蓋銘“楚![]() 之石沱”,器腹內壁僅刻“楚

之石沱”,器腹內壁僅刻“楚![]() 之”。[24]“

之”。[24]“![]() ”是人名,“石沱”或作“

”是人名,“石沱”或作“![]()

![]() ”🚜,是東周時代南方流行的一種圜底深腹有蓋鼎的器物自名[25]⛹️♂️。與蓋銘比較,麻城銅鼎的器腹銘文應是在“之”下省略器名“石沱”,這跟葛陵楚墓出土的弓帽銘文的省略相同[26]。

”🚜,是東周時代南方流行的一種圜底深腹有蓋鼎的器物自名[25]⛹️♂️。與蓋銘比較,麻城銅鼎的器腹銘文應是在“之”下省略器名“石沱”,這跟葛陵楚墓出土的弓帽銘文的省略相同[26]。

“卲之良”應即曾侯乙簡、包山簡🛳、新蔡簡都出現過的的文平夜君子良❕,此人即見於《左傳》哀公十七年的“子良”,他是楚昭王之子,楚惠王之弟。子良是始封平夜君,所以他的器物能在其後代平夜君成的墓中出土[27]🪞。

圖5:昭王之諻簋1(《集成》03634)

圖6🚶♀️:昭王之諻簋2(《集成》03635)

圖7🏌🏻♂️🧑🏻🎨:昭王之諻鼎銘(《集成》02288)

圖8🧛♀️:新蔡葛陵楚墓弓帽(N:260)

1983年冬發掘的湖南夕陽坡2號墓中,出土了兩支竹簡👳🏼♀️,[28]内容是一份頒賜歲祿的文書,釋文如下:

越湧君![]() 將其衆以歸楚之嵗,

將其衆以歸楚之嵗,![]() (荊)

(荊)![]() (尸)之月🐟,己丑之日,王居於椒郢之遊宮🦶,士尹卲王之

(尸)之月🐟,己丑之日,王居於椒郢之遊宮🦶,士尹卲王之![]() 與

與![]() 折(哲)王之愄☎️、俈(造)

折(哲)王之愄☎️、俈(造)![]() (卜)尹郘逯以王命賜舒方御歲愲(祿)🏄🏻。

(卜)尹郘逯以王命賜舒方御歲愲(祿)🏄🏻。

簡文中的兩個官名,“士尹”見包山楚簡122“士尹紬慎”👇、185“五師士尹宜咎”🕵️♀️;“俈![]() (卜)尹”亦見於包山楚簡016“新俈

(卜)尹”亦見於包山楚簡016“新俈![]() 尹丹”👨🏻🦼、166“俈

尹丹”👨🏻🦼、166“俈![]() 尹嵒甬”。由此可以證明上面的標點不誤。

尹嵒甬”。由此可以證明上面的標點不誤。

官名“士尹”下面的“卲王之![]() 與

與![]() 折(哲)王之愄”是並列的兩個人名,此二人爲正📨、副“士尹”🕌🧑🏼🚀,人名結構均與我們上面討論的“龔王之卯”、“競平才王之定”相同。

折(哲)王之愄”是並列的兩個人名,此二人爲正📨、副“士尹”🕌🧑🏼🚀,人名結構均與我們上面討論的“龔王之卯”、“競平才王之定”相同。

“卲王之![]() ”之“卲”原簡作:

”之“卲”原簡作:

![]()

![]()

![]()

![]()

原簡此字部分筆劃有所磨損,尤其右側磨損得利害👐🏽。與同一簡中的“![]() ”形相比較即可認出是“卲”字✡️。[29]“卲王之

”形相比較即可認出是“卲”字✡️。[29]“卲王之![]() ”是楚昭王之族名為“

”是楚昭王之族名為“![]() ”的人➾👨🎓,與“卲王之諻”同例🏕。

”的人➾👨🎓,與“卲王之諻”同例🏕。

5、![]() 折(哲)王之愄

折(哲)王之愄

夕陽坡簡的“![]() 折王之愄”應是指楚悼王之族名為“愄”者。在出土文獻中,楚悼王之族的人物已有發現🫴。望山1號墓竹簡記載墓主名字爲“

折王之愄”應是指楚悼王之族名為“愄”者。在出土文獻中,楚悼王之族的人物已有發現🫴。望山1號墓竹簡記載墓主名字爲“![]() 固”🚧,同墓簡文記載受祭禱的最後一位楚王爲“

固”🚧,同墓簡文記載受祭禱的最後一位楚王爲“![]() 王”👎,研究者已經指出“

王”👎,研究者已經指出“![]() 王”即楚悼王熊疑(前405~前385年在位)👭,墓主“

王”即楚悼王熊疑(前405~前385年在位)👭,墓主“![]() 固”即其後代。[30]因爲揭示了這個與傳世文獻不同的用字習慣,可以推知鄂君啓節(《集成》12110~12113)銘文中的集尹“

固”即其後代。[30]因爲揭示了這個與傳世文獻不同的用字習慣,可以推知鄂君啓節(《集成》12110~12113)銘文中的集尹“![]()

![]() ”、包山楚簡所見的楚大司馬“

”、包山楚簡所見的楚大司馬“![]()

![]() ”(包山簡226🥅、249等簡,267簡作“

”(包山簡226🥅、249等簡,267簡作“![]()

![]() ”👨🏽,包山牘作“

”👨🏽,包山牘作“![]()

![]() ”,此人在《戰國策》中作“卓滑”、“淖滑”、《史記·甘茂列傳》做“召滑”、《韓非子·内儲說下》作“邵滑”)、以及《戰國策》楚將“淖齒”(《史記·田單列傳》集解引徐廣曰“多作‘悼齒’”、《呂氏春秋·正名》作“卓齒”😈、)都屬楚悼王之族🤞🏼。[31]由此可見,楚文字中的“

”,此人在《戰國策》中作“卓滑”、“淖滑”、《史記·甘茂列傳》做“召滑”、《韓非子·内儲說下》作“邵滑”)、以及《戰國策》楚將“淖齒”(《史記·田單列傳》集解引徐廣曰“多作‘悼齒’”、《呂氏春秋·正名》作“卓齒”😈、)都屬楚悼王之族🤞🏼。[31]由此可見,楚文字中的“![]() ”字多應讀為謚法之“悼”。

”字多應讀為謚法之“悼”。

“折”應讀為“哲”Ⓜ️。“哲”字不見於《逸周書·謚法》。關於此字的意義🏇🏻,有兩种可能的解釋,分説如下。

1、傳世及出土文獻所見楚王常有多字謚法,例如楚平王稱“競(景)平王”、楚惠王稱“獻惠王”(見新蔡葛陵楚簡等🫐🤦🏽、《墨子·貴義》)🏄🏽、楚聲王稱“聲桓王”等。《史記·周本紀》之《正義》、《集解》引皇甫謐《帝王世紀》,稱周考王為“考哲王”。“折(哲)”或可能是文獻失載的楚悼王謚法第二字🦸♂️,先秦謚字也許本有“哲”字,但文獻失載。楚簡中稱楚簡王為“柬(簡)大王”,我曾以爲“大”可讀為謚法之“厲”,“![]() 折(哲)王”之“哲”如果也是謚法🏄🏽♀️,可以類比。[32]

折(哲)王”之“哲”如果也是謚法🏄🏽♀️,可以類比。[32]

2、先秦古書常見稱先代賢君為“哲王”,例如“殷先哲王”🧝🏿、“古先哲王”💁🏼♂️,詞屢見於《書·康誥》、《酒誥》🔬、《召誥》以及《詩·大雅·下武》等篇。注疏訓“哲王”為“智王”🙎🏻,“哲王”或“大王”都是對先王的尊美之稱。

权衡这两种解释的利弊👩❤️👨,後一種説法大概更加平實一些。

關於夕陽坡竹簡的年代🦏,李學勤先生已經指出,其用於紀年之事件“越湧君贏將其衆以歸楚”乃是見於《戰國策·楚策一》以及《史記·甘茂列傳》記載的楚納句章之事,並進一步推定此事所紀之年為楚懷王二十二年(前307年),次年楚滅越🧑🏻🎓。[33]楚悼王之後,經歷肃王熊臧(前385~375年)、宣王熊良夫(前375~346年)🧔🏻♂️、威王熊商(相🫎,前346~326年)🚴🏽♀️,至楚懷王。本文考證夕陽坡竹簡已見到楚悼王稱謚法⛑,與李先生對竹簡年代的看法不矛盾。

順便可以談到望山一號楚墓的一條殘簡💁🏼♂️:

![]() 折(哲)王各戠牛🛏,饋之🅾️;

折(哲)王各戠牛🛏,饋之🅾️;![]() 禱先君東

禱先君東![]() (宅)公戠牛饋□

(宅)公戠牛饋□![]() 1-112號

1-112號

《望山楚簡》注釋[89]曾猜測“![]() 哲王”為“肅哲王”之殘,此或即指楚肅王🦼。我們若參考上擧夕陽坡簡以及望山1-110號簡:“

哲王”為“肅哲王”之殘,此或即指楚肅王🦼。我們若參考上擧夕陽坡簡以及望山1-110號簡:“![]() 聖(聲)王、

聖(聲)王、![]() (悼)王🏌️🌡、東

(悼)王🏌️🌡、東![]() (宅)公各戠牛,饋祭之。”便知道1-112號簡排在“東宅公”前的“

(宅)公各戠牛,饋祭之。”便知道1-112號簡排在“東宅公”前的“![]() 折(哲)王”應是“

折(哲)王”應是“![]() (悼)折(哲)王”之殘。

(悼)折(哲)王”之殘。

6、武王之童胡

傳世及出土有四件“武王戈”,形制、銘文相同🎹。除舊著錄一件之外,其餘三件均爲湖南出土。銘文爲(圖9👩👦、10):

武王之童![]() (胡)[34]

(胡)[34]

圖9✂️:《殷周金文集成》著錄的三件武王戈銘文摹本(董珊摹)

圖10湖南懷化出土武王之童胡戈

(選自《文物》1998年5期93頁圖三)

四件戈都是戰國楚式戈,長胡四穿、戈內三面,銘文字體也屬楚。釋文中的“胡”字原寫法從“夫”、從“害”🕟,[35]“夫”與“害”皆聲符👬🏻。[36]

從前解釋此戈銘,多認爲“武王”不會是指春秋早期的楚武王。例如金則恭先生認爲:“以往據‘武王’二字,將它定爲春秋楚王之器Ⓜ️,但該戈在形制上與春秋時期和戰國早期的戈有較大距離,……應屬戰國中期爲宜。這樣戈上的‘武王’不可能是楚武王🪓,而有可能是秦武王🤸🏼♀️。”[37]因爲戰國時代無謚法爲“武”的楚王,所以也有學者認爲“武王”可能是某個楚地蠻夷的君長的自稱。這兩種看法都是不對的🦵🏿。我認爲,因爲此戈爲楚戈🩰,所以“武王”只能指楚武王,“武王之童胡”與上述諸例相類🚶🏻♂️➡️,應解釋爲一個人名🥚,此人是楚武王之族人👨🏻🎤👩🏼⚕️,他生活在戰國中期,名字爲“童胡” [38]🥈。因爲他是個貴族🛌,有自己的徒屬,所以需要較多的戈。戈銘只寫器主的名字,前文已擧的“臧之無咎”戈也是如此❤️🔥。

以上11例楚人名,結構都作“謚(王)+之+人名”,與傳世文獻所見“族氏+之+人名”的結構相同😵,可證明“之”前面的成分“謚(王)”的性質是以謚法爲族稱。在傳世文獻中還有一例此類人名,附記於下。[39]

7、文之無畏

《左傳》中的楚臣“文之無畏”🖍,即《左傳》宣公十四年之“申舟”,此人在《淮南子·主術》🎀、《呂氏春秋·恃君覽·行論》稱“文無畏”🖐🏻。《潛夫論·志氏姓》:“楚大夫申無畏者🐬,又氏文氏👩🏿🔬。”清梁履繩《左通補釋》引萬氏《氏族略》云:“申舟稱文之無畏❇️,疑是文族,楚文王之後也。”又云:“案:文蓋以謚爲氏者🫷🏽,申,其食邑♥️;舟🚵🏽♂️🧑🏽💻,字也;之,語辭。”梁履繩引用的“萬氏《氏族略》”不知是什麽書🫄🏿,但說文之無畏是楚文王之後,則應可信[40]。

三

一般認爲楚國從春秋早期楚武王熊通開始稱王並始有謚法👆🏿。在早期文獻中🙅🏼♂️,楚君蚡冒或稱“楚厲王”🙆🏼♀️,有可能是追謚。[41]在傳世或出土文獻中所見的以謚法爲族稱的楚王族人名,更常見的形式是族稱與名字之間不加“之”字🌾。我們對這類人名不陌生☝️。下面擇要説明🚧。

分別源自楚景平王🤟、楚昭王的景🆙、昭二族,是戰國時代顯赫的楚國大貴族🥾🧑🏼🌾,人物衆多。這兩族人物的名字,格式如“景差”、“昭雎”之類的🥞,已有李零先生所撰《三閭大夫考——兼論楚國公族的興衰》從傳世文獻、出土古文字資料兩方面都做了比較全面地鈎稽。[42]這裡不再重複。

傳世文獻記載中的楚莊王族裔有莊蹻。《史記·西南夷列傳》說楚威王時開滇的楚將莊蹻是“故楚莊王之苗裔也”。[43]《通志略·氏族略》“以謚爲氏”說“莊氏出於楚莊王”。傳世及出土文獻有不少“莊”或“臧”氏人名,但因史無明文🫠,他們不一定都是楚莊王族裔。

《通志略·氏族略》“楚成王之後爲成王氏。”並舉漢郎中名“成王弼”🤕。

還應該提出來討論的是懷氏。《漢書•高帝紀下》九年十一月:“徙齊🛕🌵、楚大族昭氏、屈氏♠︎、景氏👨🏿🦱、懷氏、田氏五姓關中。”對於“懷氏”,《通志略》說是曾封禪泰山的“無懷氏”之後。這很可疑,因爲現有史料看不到戰國齊有懷氏。懷氏既與昭、屈、景氏並列,最有可能是楚懷王之族。誌此備考。

相對於文獻中常見的這類簡省格式,上面所討論的可以說是繁式。這些繁式應該都可以簡化而省略“之”字。我們今天讀文獻已經習慣了簡式,對於繁式的人名就難免因爲陌生而發生誤讀了🙊。

應當強調指出的是,雖然“族”與“氏”義近而有時通用𓀋,但嚴格説來,“族”比“氏”大,以上楚國人名中“之”字前的成分都是族稱,但並不一定都是氏稱。《左傳》常見同一人而多種稱謂方式👩💼,其中就有稱族與稱氏相異的情況。就像上面已經談到的“文之無畏”又稱“申無畏”那樣,各王族或者另以采邑爲氏稱🛅。馬驌《繹史·世系圖·楚世系二十》指出:“屈氏出自武王🤽🏽♀️,陽氏出自穆王💇🏻♂️,沈氏、囊氏出自莊王。”[44]屈氏、沈氏與申氏都是以邑爲氏🦪;或者以先祖之字爲氏,例如囊氏來源於楚莊王子子囊;或者像景氏、昭氏💁🏼♀️,就以族稱爲氏稱。這些例子裏👀,申氏之人可以族稱另稱“文之某”,屈氏或者也可以變稱“武王之某”🫄🏽,沈氏、囊氏也應該都因爲屬莊王之族而變稱作“莊王之某”,但這種“文”🕜、“武”、“莊”都是族稱而不是氏稱,與“昭”🥬、“景”以族爲氏的情況不同。

綜括上述,上面按照名字裏是否有助詞“之”爲綫索,分兩類考察了以楚王謚法爲族稱的楚王族。兩類合計,有:武、文🦽、成👴🏻🗓、莊(臧)、共(龔)、景平(競坪、競)、昭(卲)🧑🏿🍼、悼(![]() 折)𓀆、懷,共9族🙂↕️。[45]

折)𓀆、懷,共9族🙂↕️。[45]

四

這種以謚法為族稱的集團,在周王朝和各諸侯國家都比較多見。謝維揚先生在他著作的《周代家庭形態》一書中,稱之爲“由某個周王或某個諸侯的後裔組成的近緣氏集團”🤘🏿,並對此做了詳細的列舉和很好的討論。[46]他列舉文獻中所提到的比較著名的這類近緣氏集團,計有🔐:

1、周王朝的文族、武族、惠族(甘氏)🧺🛟、襄族、靈、景之族;

2🫛、魯國的三桓之族(孟孫氏,亦稱“仲孫氏”🤳🏿、叔孫氏、季孫氏);

3、宋國的戴族(華氏🧎♀️、樂氏、皇氏、老氏)、武族、宣族、穆族、莊族(仲氏)、桓族(魚氏、蕩氏👬、鱗氏、向氏)、平族(邊氏)和元族🤯;

4、晉國的桓族(韓氏)🫶🏻、莊族(富氏、游氏);

5、鄭國的穆族(良氏🚙、游氏🧑🏼🦱、國氏、罕氏、駟氏🛂、印氏、豐氏💡🤴🏼,以上《左傳》襄公26年稱“鄭七穆”;孔氏、羽氏✍🏿、公子子然和公子志)🟪;

6🧛🏼♀️、楚國的若敖族(鬬氏🚙、成氏)。

此外,還宜補充:

7、齊國的惠族(《左傳》昭公十年“齊惠欒高皆耆酒。”杜預注:“欒、高二氏,皆出惠公。”昭公3年稱“二惠”)。

以上所列,除了楚國若敖族以外,其餘都是以謚法為族🙌🕍,族下或分若干氏。本文所論以謚為族的楚九族,與謝先生所論的這類近緣氏集 團的表現形式正好相同👩❤️👨,可補文獻對楚國在這方面記載的不足🐛🥫。[47]

謝維揚先生指出🪨:

周代貴族十分看重同出于某一周王或某一諸侯的血緣淵源聯係。他們雖屬於不同的同氏集團,但往往與出自同一周王或諸侯的近緣氏親屬在政治上和軍事上長期協同行動👡,形成一些具有特殊利益的集團👋🏼。儘管作爲不同的同氏集團,他們之間亦有矛盾和鬥爭,但作爲同一個近緣氏的集團✋🏿,他們常常是生死與共。這是周代社會、政治生活的重要現象。

謝先生的所言極是。[48]我認爲,這種“以謚為族”的族内之所以休戚相關♦︎,其根本原因正在于同族之内需要共同來祭祀同一先祖,以祭祀爲富达形成了同族在社會生活中的種種共同利益⛸。有關問題🦹🏼,仍需另文再論。

五

根據上述以謚法爲族名的討論,我們來重新審視一下史學界流行的所謂“以字爲謚🤹🏼,因以爲族”的説法。

凡討論氏族起源的學者,無不引用《左傳》隱公八年所記衆仲的一段話🧎➡️:

無駭卒。羽父請謚與族🧑🏼🏫。公問族於衆仲。衆仲對曰👨🏽🔧:“天子建德🌚,因生以賜姓🔊,胙之土而命之氏🐕。諸侯以字爲謚因以爲族。官有世功🕑,則有官族。邑亦如之。”公命以字爲展氏🧑🏻🦯➡️。

上引文中“諸侯以字爲謚因以爲族”未加標點。對這10個字,古今學者有三種不同的理解。下面分別來説。

1🚵🏻♂️、杜預的理解:“諸侯以字(爲氏)。爲謚,因以爲族。”

根據杜預注《左傳》,“諸侯位卑☝🏿,不得賜姓⛳️,故其臣因氏其王父字👨🏼🍳🤦🏻♂️。或便即先人之謚稱以爲族。諸侯之子稱公子🧑🏽✈️,公子之子稱公孫✊🏽。公孫之子以王父字爲氏。無駭🈂️,公子展之孫,故爲展氏。”[49]孔穎達《正義》➛:“杜意‘諸侯以字’☺️,言賜先人字爲族也。‘爲謚,因以爲族’🟧,謂賜族雖以先人之字,或用先人所爲之謚🫏,因將爲族🎃👧。”

由此可見,杜預的斷句當爲👰🏻♀️:“諸侯以字;爲謚🧃,因以爲族”🪳。這裡面有一處省略:“諸侯以字”之後當上承前文“胙之土而命之氏”的“命之氏”🧩👩🚀、下繼後文“因以爲族”的“爲族”和“公命以字爲展氏”的“爲……氏”而省略了“命氏”👐🏼、“爲族”之類的話🧝♀️🤝。《左傳》桓公六年申繻答魯桓公問命名,說“不以國,不以官🐛,不以山川,不以隱疾,不以畜牲,不以器幣📿。”也是在具體語境下省略“命名”二字🧙🏿。可見,此類省略是很常見的。

隋董穆墓誌🙍🏻♂️🪡:“天子建德🦹🏼♂️,因生賜[姓],其後或以謚爲族,或以字爲氏🕵🏻♂️。”[50]此語前半段亦本自《左傳》,其理解與杜預注相同🙆🏼♂️🧚♀️。

2、鄭玄的理解之一💋:諸侯以字爲謚,因以爲族🕜。

這種講法主要見於兩處古注。

《儀禮·少牢饋食禮》“用薦歲事于皇祖伯某”👩🏿🍳,鄭玄注曰:“伯某,且字也[51]。大夫或因字爲謚。《春秋傳》曰:‘魯無駭卒,請謚與族,公命之爲展氏’是也。”賈公彥《疏》發揮鄭義🦸:“大夫或因字爲謚者,謂因二十冠而字爲謚。知者,以某且字者,觀功明德。若五十字🏒,人人皆有,非功德之事。故知取二十字爲謚也。《春秋》者,案隱八年《左氏傳》云🧑🏻💼:無駭卒🌞👏🏽。羽父請謚與族。公問族於衆仲。衆仲對曰♖:天子建德👨🏫,因生以賜姓,胙之土而命之氏♔。諸侯以字爲謚,因以爲族。公命以字爲展氏。彼無駭之祖,公子展以展爲謚,在《春秋》前,其孫無駭取以爲族。故公命爲展氏👮🏽♂️🧒🏿。若然,無駭賜族不賜謚🥴。引之者🗞,大夫有因字爲謚,証伯某🏣,某或且字有謚者🚶🏻♀️,即某爲謚也。”

《禮記·檀弓上》“魯哀公誄孔丘曰🧙🏼:天不遺耆老😭,莫相予位焉🧜🏼♀️。嗚呼哀哉!尼父💆🏻♂️!” 鄭玄注云𓀜:“誄其行以爲謚也。莫,無也;相,佐也🍕。言孔子死👳♂️😳,無佐助我處位者。尼父💁🏼,因且字以爲之謚☂️。”孔穎達《正義》:“尼父🧝🏼♂️,尼則謚也。父且字甫,是丈夫之美稱✭,稱字而呼之尼父也。”[52]

這種講法影響最大👨🏻🚒,今人引用此段📲,多棄杜注而用鄭玄此說🤹🏽。

3👵🏿、鄭玄的理解之二:諸侯以字爲〈謚〉(氏),因以爲族⛹🏻♀️。

《史記·五帝本紀》“棄爲周🙍🏻♂️,姓姬氏”,南朝宋裴駰《史記集解》引鄭玄《駮許慎五經異義》所引《春秋左傳》👼:“無駭卒。羽父請謚與族🧑🏽。公問族於衆仲👃🏻。衆仲對曰:天子建德👃🏿,因生以賜姓,胙之土而命之氏🗣🚠。諸侯以字爲氏,因以爲族。官有世功,則有官族。邑亦如之⏮🛜。公命以字爲展氏🧛🏿♀️。”可見,此處所見鄭玄引《左傳》作“諸侯以字爲氏,因以爲族。”⤴️。

顧炎武《左傳杜解補正》:“陸氏按(引者按:指明代陸粲《左傳附注》):鄭康成駮許叔重五經異義引此傳文云:諸侯以字爲氏🙇🏼♂️。今作謚者,傳寫誤也。”[53]由此可見,陸🚴🏽♀️、顧二氏支持這種改字的講法👋。據楊伯峻《春秋左傳注》🤸🏻♀️,“朱熹以至石韞玉《讀左卮言》、張聰咸《左傳杜解辨證》悉主此說。”[54]此說雖見今人引用,但不如第二說那麽多見🚣🏿♀️。[55]

現在來概括並評判一下這三種講法🧔🏻♂️。第一種講法的解釋方法可謂“增字解經”,解釋結果是:存在以字爲氏、以謚爲族兩種命氏方法。第二種講法,可稱爲“改句(改變句讀)解經”,強調以謚法爲族,但抹煞了以字爲氏,同時又產生“以字爲謚”的新説。第三種講法🧑🏽🎓,可謂建立在第二種講法的句讀上的“改字解經”,強調以字爲氏,但抹煞了以謚爲族👂🏽😹。[56]

從先秦史的研究我們知道,以字爲氏是極爲普遍的情況🟥,《通志卷二十七·氏族略》分國列舉大量以字爲氏的例子,“公命以字爲展氏”亦是明證。以謚法爲族也相當常見🏄🏻♂️,[57]這也見於《通志·氏族略》✍🏽,我們上文對以謚法爲族的楚王族的考察🦙,也可證明。由此看來,《左傳》杜預注所說的兩種命氏方法都于史有據,且能夠包含另外兩種説法中命名族或氏的方法👱🏻🕛。《左傳》隱公八年眾仲的話👨✈️,正是要全面概括當時命氏與族的方法➔,因此🛷,杜注雖然涉嫌“增字解經”,但不違古,且能全面🌑,因此是合適的👨🏻🦰🥓。第二說、第三說的解釋結果都只有一種命氏與族的方法,都有不夠全面的缺點🧑🏻🌾。這種缺點是不容忽視的。

楊伯峻《春秋左傳注》從語文上批評第三說:“但以字爲氏,因以爲族🤵🏻,兩句不嫌重複乎?故不取。”根據我們前文所言氏、族在某些語境下要有分別來看,這並不是第三說的毛病[58]🍘。第三說的問題只是語義不周全,但並不會引起歧義🔙。第二說就不同了。此說在語義不周之外,還帶來所謂“以字爲謚”的説法。此乃謬說,但學者傳譌已久👨🏻🔬,屢見引文作“諸侯以字爲謚🎤,因以爲族”。因此亟需討論。

謚法的概念,本是死後因謚主生前功德所評定的稱號[59]。而字是生前所定的稱號👩🏼🔧😉。制定謚法,是與謚主在死後受到祭祀相關的周禮。古貴族死後🏃♂️,其子孫臨祭諱祖之名🙎🏿,若無謚法,祭祀時沿用生前之字稱之;或者死後議定謚法,祭祀時以謚法稱之🌛。從《左傳》看,這兩種情況在春秋前期並存。古人重視祭祀🍙,有謚則有族,有謚法意味著此人死後必能夠得到子孫祭祀。因此,謚法是貴族身份的一種表現🤦🏽♀️,此禮最早僅用於周王及少數大貴族,至春秋時逐漸下替🔽,一般貴族也多以得到謚法做爲家族榮譽,但仍並非人人可得😿。所以🔋,雖然死後既可稱字又可稱謚🧑🔧,雖然字與謚法功能有相似之處,但究其來源,則性質不同🎱。從《逸周書·謚法》之類的記載就可以看出,謚法用字被限制在一定的範圍內,而名字之字的用字範圍則很大。據上述可知👩🏼🚀✡️,嚴格意義上的謚法應是死後所制👩🏿🦳,不會是來自於生時之字。這樣看來🏌🏿,二者制定的時間有別,用字有別,也含有等級尊卑之別,不能等同。

《春秋》桓公2年記孔父之死:“宋督弑其君與夷及其大夫孔父”,《穀梁傳》釋曰🤦🏽♂️:“孔,氏🤷🏽;父💱,字謚也。或曰不稱其名🚬,蓋爲祖諱也,孔子故宋也。”按此說誤。孔父即孔父嘉,名嘉字孔。《穀梁傳》所見“字謚”的提法,與鄭玄謂孔子謚曰“尼父”,都曾被學者引用來支持“以字爲謚”之說。殊不知此二例均爲晚期濫用“謚”的概念,從“死後所稱”這一點上擴大了“謚”的含義💇🏽♀️🍒,將死後稱字的情況也包括進去🧛🏻♂️。但先秦時代💂🏿,至少晚至絕大多數先秦文獻寫定的時代✋🏻,“謚”字並無此種涵義。因此,據“謚”字早期詞義來看,可以斷定:晚期“以字爲謚”的解釋乃是一種不合早期情況的誤解,並不能成立。

鄭玄的“以字爲謚”說,原本只是因錯誤的斷句導致的誤解而已,但在後世學者中這一誤解被繼續發揚,用來作爲文獻依據去支持另一學説,即王國維🧑🏽🦲、徐中舒、郭沫若等學者所倡導的西周銅器斷代原則“時王生稱謚法”說[60]🧟♂️。我認爲“生稱謚法”說與“以字爲謚”說同是偽問題👞⚀,近年已有學者討論此說之誤🂠,請參看[61]👨🏻🦰。這裡不再贅述。

結論

本文所論述各節要點如下🤦🏽:

1👩🏻🚀、遍檢古籍中“某之某”類的人名,總結其例🧝🏽♂️。

2、據上述文例🤷♀️,討論出土文献、传世文献資料所見“某之某”或“某王之某”格式的龔、臧🪫、競(競坪)🪓、卲、![]() 🏊🏼♀️、文、武共七族十二個楚人名💘,指出其均爲楚王族人↔️。

🏊🏼♀️、文、武共七族十二個楚人名💘,指出其均爲楚王族人↔️。

3、討論一般格式的楚王族人名,分屬六族:昭🧙🏼♂️、景、莊、成、懷,合併與前論所重複,計得以謚法爲族的9個楚王族。

4、引謝維揚先生所論,簡述此種“以謚為族”之族在東周各諸侯國的情況及其歷史作用。

5▫️、討論“諸侯以字爲謚因以爲族”的讀法👩🎨,以杜預注爲正解⚈🏃。且駁斥“以字爲謚”的謬説。

限於見聞👩❤️👨,以上所論或有疏失掛漏🤵♂️,乃至謬誤之處,敬請讀者教正。

2005-3-4屬稿

2007-1-8修改

[附记一] 2007年9月28日🙌🏼🌂,我在上海復旦大學富达平台以本文為題做報告,承蒙陳劍先生指教🪓:

1🚵、滕公量之人名“卲(昭)者果”與《上博五·季康子問於孔子》簡6人名“孟者𣅔(側)”,兩“者”字均為虛詞,作用與“之”相類。 “滕公卲(昭)者果”即“昭果”,與“孟者𣅔”即“孟之側”、“孟之反”同。“某之某”意为某族氏“的”某人▫️,“某者某”意为某族氏“的人”某人🤦🏻♂️。[62]又西周中期九年衛鼎銘文(集成02831)“眉敖者膚卓吏(使)視[63]于王”,因“眉敖”是一個小方國君長(見於![]() 伯簋🅾️,《集成》04331),所以“眉敖者膚卓”是“眉敖-者-膚卓”🐦⬛。春秋金文臺[64]君鉦鋮(《集成》2.243)中的人名“許者俞”也是許氏之人名為俞。由此可見“某之某”或可以變稱作“某者某”。

伯簋🅾️,《集成》04331),所以“眉敖者膚卓”是“眉敖-者-膚卓”🐦⬛。春秋金文臺[64]君鉦鋮(《集成》2.243)中的人名“許者俞”也是許氏之人名為俞。由此可見“某之某”或可以變稱作“某者某”。

關於這一點,可以參看本文注釋2所引楊樹達:《古書疑義舉例續補》卷一之二“人姓名之間加助字例”中的 “孟施舍”與“鱄設諸”兩例。

2、春秋金文中做“某之某”的例子:

《上海博物館集刊》第十期刊登了春秋(中期偏早)伯遊父諸器🧘♂️🐻❄️,其中伯遊父卮銘:“唯正月初吉丁亥黃季之白(伯)遊父乍(作)其……”👨🏽⚖️,伯遊父![]() 🏀:“唯五月初吉丁亥黃季氏白(伯)馬頸君遊父乍(作)其……”,對比兩件伯遊父壺、一件伯遊父盤均云“馬頸君伯遊父”,可知伯遊父

🏀:“唯五月初吉丁亥黃季氏白(伯)馬頸君遊父乍(作)其……”,對比兩件伯遊父壺、一件伯遊父盤均云“馬頸君伯遊父”,可知伯遊父![]() “白(伯)”字誤倒在上,當作“黃季氏馬頸君白(伯)遊父”,與“黃季之白(伯)遊父”正可對照🤾🏽。

“白(伯)”字誤倒在上,當作“黃季氏馬頸君白(伯)遊父”,與“黃季之白(伯)遊父”正可對照🤾🏽。

在已見著錄的春秋金文中🧙🏽♂️,又有“鼄(邾)弔(叔)之白(伯)□□”鐘((《集成》1.087)🛗😝、“邦季之伯歸夷”鼎((《集成》5.2644、2645)👱🏽♀️🦊、“魯正弔(叔)之![]() ”盤(《集成》16.10124)、“淳于公之臺豫”戈(《集成》17.11124、11125)。這些器主之名,都作“某之某”的格式。

”盤(《集成》16.10124)、“淳于公之臺豫”戈(《集成》17.11124、11125)。這些器主之名,都作“某之某”的格式。

陳劍先生所指出的這些例子⤴️,可歸納為,“某叔(季)之伯某”*️⃣,作器者都是某個小宗的家族長。這種稱名方式對探討先秦家族制度很有裨益⭐️。詳見另文。

[附記二] 2007年十一長假歸來🫅🏽,讀到韓自強先生《新見六件齊、楚銘文兵器》(《中國歷史文物》2007年第5期)一文,其中公佈兩件有銘文的楚兵器,一件是“臧王之楚用![]() ”雙援戟,另一件是“卲之瘠夫之行戈” (17頁,圖五;16頁,圖四)。器主自稱都與本文所討論人名的格式相同,“楚”、“瘠夫”分別屬于楚莊王、楚昭王之族。這可以給本文所論再增添兩個例子🙋。

”雙援戟,另一件是“卲之瘠夫之行戈” (17頁,圖五;16頁,圖四)。器主自稱都與本文所討論人名的格式相同,“楚”、“瘠夫”分別屬于楚莊王、楚昭王之族。這可以給本文所論再增添兩個例子🙋。

2008-1-14再改並附記

[1] 說見俞樾:《古書疑義舉例》卷三第二十九“稱謂例”🦻🏿,見中華書局《古書疑義舉例五種》49頁🛑,1956年版⚉。竹添光鴻《左氏會箋》及楊伯峻《春秋左傳注》(修訂本)皆不明乎此而反以杜注爲誤🚁,楊說見其書1335頁📷🚻,中華書局🧍♂️,1990年版。

[2] 參看王引之:《經義述聞·卷二十二·春秋名字解詁上》“晉胥童字之昧”條,江蘇古籍出版社,1985年🚣🏻♂️,二十三頁右。

[3] 諸祖耿《戰國策集注彙考》上冊572頁:“姚宏注:菁,曾作青🧔🏽♀️。鮑彪曰:董之繁菁,齊人。黃丕烈曰🤽🏿:繁,鮑本作蘩♡。”江蘇古籍出版社👆🏽,1985年👳🏼♂️。

[4] “威”應是姓,疑讀爲金文中的女姓“媿”🥷🏼,即分唐叔虞以“懷姓九宗”之“懷”👆🧑🏻🦼。參看陳公柔:《說媿氏即懷姓九宗》,《古文字研究》第16輯✩,211~217頁,中華書局🧑🏽⚕️,1989年。

[5] 明陳士元《孟子雜記》(《四庫全書·經部·四書類》)卷三“孟施 舍、宮之奇”條曾討論這類人名,說“施🤚🙏🏼、之皆助語辭也”,並舉17例加以説明。又見陳士元《名疑》(《四庫全書·子部·類書》)卷二🈯️。楊樹達⛹🏽♂️:《古書疑義舉例續補》卷一之二“人姓名之間加助字例”也指出:《孟子·公孫丑上》:“孟施舍”,趙注云“孟🙇🏿,姓;舍📬,名。施🐚,發音也。施舍自言其名🤜,則但曰舍。” 《左傳》昭20年👩🏼⚖️:“鱄設諸”,即《史記·伍子胥傳》之勇士“專諸”。故杜注云“鱄諸,勇士”。見《古書疑義舉例五種》186頁。

[6] 馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(四)》,上海古籍出版社🙏🏼,2004年12月。

[7] 此戈亦見韓朝、劉海洋《新見楚國銘文兵器》一文介紹𓀄,《南方文物》2004年4期,42~44頁。

[8] 湖北省荊沙鐵路考古隊《包山楚簡》,文物出版社🔡,1991年。

[9] 陳偉:《包山楚簡初探》,113頁、130頁以及釋文221頁均引此簡文🧔🏻✂️,武漢大學出版社🌞,1996年。又見陳偉👷🏽♀️:《關於包山楚簡中的“弱典”》一文引用4️⃣,刊於《簡帛研究》二〇〇二,上冊,14~18頁👩🏼✈️,廣西師範大學出版社,2001年9月。

[10] 陳偉:《包山楚簡初探》113頁:“這裡提到的……3人,均爲臧王之墨以之臣。”115頁又說𓀕:“臧王之墨以一人至少擁有4個奴隸⛴。”可見陳偉先生把“臧王之墨以”五字當作一個人名看💁🏼。

[11] 古文字材料中,謚法之“莊”字有時或者寫作“![]() ”🦸🏽,見宋

”🦸🏽,見宋![]() (莊)公之孫

(莊)公之孫![]() 亥鼎(《殷周金文集成》02588)📖。

亥鼎(《殷周金文集成》02588)📖。

[12] “咎”字之釋,承施謝捷先生面告。這種寫作“佫”的“咎”字,亦見趙國璽印“佫(咎)郎左司馬”(《古璽彙編》0049)、“佫(咎)郎將行”(《珍秦齋古印展官璽》第3號)🙅🏿🕵🏿、及戰國兵器十一年佫(咎-臯)茖(落)守令少曲夜戈(《考古》1991年第5期414頁圖2)➿🧘♀️、上佫(咎-臯)茖(落)戈(《考古》2005年6期95頁,圖1👫🏻、2)等。

[13] 荊門地區博物館:《湖北枝江出土一件銅鐘》,《文物》1974年6期86頁;湖北省博物館👨🏼🍼:《當陽季家湖楚城》,《文物》1980年10期35頁🧀,圖像見圖版三:4;《殷周金文集成》00037。

[14] 黃錫全👨🏼🎓、劉森淼先生也有這種看法,見二位先生合作的:《“救秦戎”鐘銘新解》,《江漢考古》1992年1期。該文又見于黃錫全先生論文集《古文字論叢》251~260頁,臺北藝文印書館™️,1999年10月。

[15] 李零先生在《楚國銅器銘文編年匯釋》中已經有這種看法,見《古文字研究》第十三輯379頁,中華書局🧖🏼♂️,1986年。

http://***********/wssf/liling1-01.htm ,此文又刊于《文史》第54期🤸🏼♀️,中華書局®️,2001年,11~24頁🤏🏽。

[17] 其他各種理解🧛🏽,請參看注15引黃、劉二位先生文章中的綜述。

[18] 唐友波:《大市量淺議》,《古文字研究》第二十二輯,中華書局,2000年,129~132頁🫵🏼。

[19]《歷史語言研究所集刊》8本3分☝🏻,371~378頁。又見《張政烺文史論集》66~74頁,中華書局,2004年4月🚵。

[20] 詳參《左傳》隱公元年“孟子卒”句的杜注孔疏👥。《春秋》自魯桓公夫人文姜以下的魯公夫人,多不從夫謚而別爲謚。根據李學勤先生的解釋,齊侯壺銘(或稱洹子孟姜壺💘,《集成》9729、9730)的“洹子孟姜”是魯桓公夫人“文姜”,她在魯桓公死後稱“洹(桓)子孟姜”☠️👨🏿🍳,但孟姜死後,另制謚法稱“文姜”👨🦱,未從夫謚。參看李學勤:《齊侯壺的年代與史事》,《中華文史論叢》2006年2期(總第二十八期)🫣,上海古籍出版社,2006年。

[21] 范常喜:《“曾姬無卹壺”器名補說》,《南方文物》2007年第1期🍩🎸,84-85頁👩⚖️。從前對曾姬無卹壺的各種說法都有些不準確💮,我在看到范先生文章之前亦據舊說立論,今據范文改🤦🏼♀️。

[22] 河南省文物考古研究所:《新蔡葛陵楚墓》,大象出版社,2003年。126頁圖七五,19;彩版二二,1左🏠、2右;圖版四五,6右🗼。

[23] 此物為弓弩兩端承弦構件😗,傳世及出土有銅質⏪、骨角質的,有三件青銅質的自名為“距末”,(《集成》11915、《新收》1882🌩、1380),此物乃《詩·小雅·采薇》“魚服象弭”之“弭”,鄭玄注:“弓反末彆也,以象骨爲之”😗,《爾雅·釋器》“弓無緣者謂之弭”,郝義行《疏》:“弭是弓末之名,非即弓名。弭之言已也、止也,言弓體於此止已也🏀。”“距末”之“距”(歫)與“弭”同訓為“止”🦦,“距末”當為弓末異名💆🏽。此物頗有異名,《采薇》鄭玄注稱“彆”,漢簡稱“燕”,《廣雅》作“![]() ”,或稱“彇”🎛,《釋名》作“簫”,可以參看裘錫圭:《漢簡零拾》之十六👰🏽:“弩弓各部位的名稱” ,《古文字論集》600-602頁,中華書局🧯,1992年。

”,或稱“彇”🎛,《釋名》作“簫”,可以參看裘錫圭:《漢簡零拾》之十六👰🏽:“弩弓各部位的名稱” ,《古文字論集》600-602頁,中華書局🧯,1992年。

[24] 《湖北麻城李家灣春秋楚墓》,《考古》2000年第5期,26頁,圖八,1、2。

[25] 見《集成》02624📨、02622👩🏽🏫、02551🧝🏼♀️、02668。參看趙平安:《金文“![]()

![]() ”解——兼及它的異構》,《中山大學學報》1990年4期107~108頁🧑🏻🏭;張世超《“

”解——兼及它的異構》,《中山大學學報》1990年4期107~108頁🧑🏻🏭;張世超《“![]()

![]() ”、“橐駝”考》,《江漢考古》1992年2期🧜♀️,63~64頁🚟👨🏽🏫。此二文所論不一定對👇🏻,俟另文再考。

”、“橐駝”考》,《江漢考古》1992年2期🧜♀️,63~64頁🚟👨🏽🏫。此二文所論不一定對👇🏻,俟另文再考。

[26] “某人之”結構很類似現代漢語口語中“我的👨🔧。”或“你的。”之類的省略結構。在傳世文獻中沒有這種省略方式🤽🏼♂️,但在器物題銘中有⚓️,是因爲器物本身爲省略提供了語境。

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=344#_edn2 🚕,可以參看。另外,包山楚簡祭禱文書中的祭禱對象“兄弟無後者”中有人名“卲良”(227號簡),此人是卲![]() 的同輩兄弟,與“卲之良”(平夜文君子良)只是偶然同名,但並不同輩,並無關涉🩸。

的同輩兄弟,與“卲之良”(平夜文君子良)只是偶然同名,但並不同輩,並無關涉🩸。

[28] 楊啓乾:《常德市德山夕陽坡二號楚墓竹簡初探》🍒,1985年5月油印本(附摹本),又刊於湖北省楚史研究會編:《楚史與楚文化研究》🎷,第336-349頁,《求索》雜誌社🛜,1987年。摹本又見劉彬徽:《常德夕陽坡楚簡考釋》,“紀念徐中書先生誕辰一百周年暨國際漢語古文字學研討會”(1998年)論文,收入同作者🧑🏼🤝🧑🏼🤑:《早期文明與楚文化研究》,第215-218頁㊗️,岳麓書社,2001年👨🏿🎓。竹簡照片見每日新聞社🧛🏽♂️、每日書道會編輯發行:《古代中國の文字と至寶(湖南省出土古代文物展)》👃🏻🪢,2004年9月7日——10月24日サントリ—美術館展覽圖錄,67頁第34號👹。

[29] 我原來將此字誤釋為“![]() ”讀為“楚穆王”之“穆”。後承陳劍先生協助辨認,此當為“卲”之殘字。

”讀為“楚穆王”之“穆”。後承陳劍先生協助辨認,此當為“卲”之殘字。

[30]湖北省文物考古研究所☁️、北京大學中文系編:《望山楚簡》1號墓竹簡87頁考釋[六]、90頁考釋[二四],中華書局,1995年🧔🏼。

[31] 作爲謚法的“悼”,出土文獻或用“召”字🧏🏿♂️。《春秋事語•衛獻公出亡章》中的“寧召子”,即《左傳》之“甯悼子”🧗🏿♀️。望山1號墓墓主名“![]() 固”🧕🏿🧝🏻♀️,竹簡釋文及摹本有一例作“卲固”(19號簡),劉洪濤先生向我指出,此摹本不可信👵🏼,商承祚《戰國楚簡彙編》中的摹本有心旁殘劃,則此仍是“

固”🧕🏿🧝🏻♀️,竹簡釋文及摹本有一例作“卲固”(19號簡),劉洪濤先生向我指出,此摹本不可信👵🏼,商承祚《戰國楚簡彙編》中的摹本有心旁殘劃,則此仍是“![]() ”字。

”字。

[32] 《尚書·臯陶謨》“知人則哲,能官人。”楚悼王任用吳起變法,似是謚為“哲”的原因🕵🏿♂️。

[33] 李學勤:《越涌君![]() 將其衆以歸楚之嵗考》,《古文字研究》第311-313頁,中華書局,2004年。

將其衆以歸楚之嵗考》,《古文字研究》第311-313頁,中華書局,2004年。

[34] 見《集成》11102、11103✌🏽、11104🩼。又向開旺:《湖南懷化出土一件“武王”銅戈》,《文物》1998年5期93頁圖三𓀊。據説湖南漢壽縣也出土了一件。

[35] 字亦見四版《金文編》卷十1700號🦻🏿,709頁,中華書局,1985年⁉️;滕壬生:《楚系簡帛文字編》789頁,湖北教育出版社,1995年🧑🏼⚕️;李守奎:《楚文字編》597頁,華東師大出版社☎,2003年。

[36] 參看大西克也:《論古文字資料中的“害”字及其讀音問題》,《古文字研究》第二十四輯💆🏽,中華書局,2002年👌🏿,303~306頁。

[37] 轉引自向開旺👫:《湖南懷化出土一件“武王”銅戈》🧓🏻。

[38] 人名“童胡”目前僅此一例。其取名方式🥞,或者是“敦狐(胡)”、“破胡”、“擊胡”、“伐胡”之類🧑🍳;或者讀爲“東胡”🧎➡️,乃粵人🤹🏼、魯人之類🫄🏽。誌此備考。

[39] 同類的人名材料還有:1、在漢龍網上見到私人收藏的一件春秋晉戈銘“羞之良用戈”;2、古越閣舊藏晉公戈銘文“隹(唯)四年六月初吉丁亥👮🏿♀️,晉公乍(作)歲之禜(🧒🏽?)車戈三百”🔯。“羞之良”與“歲之禜(?)”都應解釋為“氏之某”格式的人名。上述出土資料雖然大多數屬楚,但春秋戰國晉地資料也有2例🙅🏼♂️。文獻所見諸例的地域或國別分佈也很廣😲🫸。所以看不出這種加“之”字的姓名有什麽地域性。

[40] 梁履繩《左通補釋》卷九,收入《清經解續編》卷二百七十八。參看楊伯峻:《春秋左傳注》(修訂本)578頁。

[41] 梁玉繩《史記志疑》卷二十二:“韓子《和氏篇》謂🐻❄️:‘厲王薨💂🏿♀️,武王即位’,《外儲說左上》亦稱:‘楚厲王’,《楚辭》東方朔《七諫》云:‘遇厲♙、武之不察,羌兩足以畢斮😘🫘。’是蚡冒謚厲王矣。”中華書局👩🏿🔧🦍,1981年點校本,1008頁。

[42] 李零先生此文所用包山楚簡中的姓氏材料🥏,主要參考了許全勝的《包山楚簡姓氏譜》👰🏻♀️👶🏼。李文發表之後新見的例子,又有“競(景)建”(上博簡五《鮑叔牙與隰朋之諫》簡1背)。

[43]劉信芳先生《〈包山楚簡〉中的幾支楚公族試析》(《江漢論壇》1995年1期)一文曾論及包山楚簡中的楚公族十二氏🐶,其中與我們這裡討論“以謚法爲氏的楚王族”有關的📩,有景氏10人、臧氏14人、 莊(![]() )氏5人🚨。劉先生認爲楚國臧氏或由楚肅王熊臧之孫受封而得氏,而(

)氏5人🚨。劉先生認爲楚國臧氏或由楚肅王熊臧之孫受封而得氏,而(![]() )莊氏是楚莊王之後。我認爲,由“臧王之墨”可以確定臧氏應有楚莊王之後。而“

)莊氏是楚莊王之後。我認爲,由“臧王之墨”可以確定臧氏應有楚莊王之後。而“![]() ”與“莊”雖可以通假,但這種用字不同,或許暗示“

”與“莊”雖可以通假,但這種用字不同,或許暗示“![]() ”與“臧”並非同族。

”與“臧”並非同族。

[44] 王利器整理本,中華書局,2002年版,第一冊,35頁。

[45] 在楚武王之前的楚公不用謚法🙆🏼,我們看到一些東周時代以楚先公之名作族名的楚公族人物。1、熊麗之族人🧑🏿🎓:包山簡有酓(熊)鹿![]() (簡179)、酓(熊)鹿

(簡179)、酓(熊)鹿![]() (佢)(簡181、190)、根據簡246“

(佢)(簡181、190)、根據簡246“![]() 禱荆王,自酓(熊)鹿(麗)以就武王🙇🏿,五牛、五豕”🤥,何琳儀先生《楚王熊麗考》已指出熊鹿即楚先公熊麗,見《中國史研究》2000年第4期,13~16頁。2、熊相之族人:《左傳》宣12年有熊相宜僚、昭25年有熊相禖、《通志·氏族略》等姓氏書記載楚懷王時將軍熊相祁、楚威王時人熊相季;包山簡人名有酓(熊)相

禱荆王,自酓(熊)鹿(麗)以就武王🙇🏿,五牛、五豕”🤥,何琳儀先生《楚王熊麗考》已指出熊鹿即楚先公熊麗,見《中國史研究》2000年第4期,13~16頁。2、熊相之族人:《左傳》宣12年有熊相宜僚、昭25年有熊相禖、《通志·氏族略》等姓氏書記載楚懷王時將軍熊相祁、楚威王時人熊相季;包山簡人名有酓(熊)相![]() (簡85)👩🏼🦰、酓(熊)相

(簡85)👩🏼🦰、酓(熊)相![]() (簡171)🧑🌾、酓(熊)相

(簡171)🧑🌾、酓(熊)相![]() (簡196);另外,漢陽陵陪葬墓亦出土過一枚姓氏為“熊相”的漢私印🪣。“熊相”很可能指西周晚期的楚公熊霜𓀌🤙🏿。3、酓(熊)

(簡196);另外,漢陽陵陪葬墓亦出土過一枚姓氏為“熊相”的漢私印🪣。“熊相”很可能指西周晚期的楚公熊霜𓀌🤙🏿。3、酓(熊)![]() 适(包山簡185),第二字似從“彗”字上半,若是,此字可以釋爲“雪”💋,此人很可能是熊霜之弟仲雪之族人;4👏🏼、《左傳》桓6年有“熊率且比”,也應是楚公族,但不知屬於那位楚公。另外,若敖之族有闘氏與成氏,薳(蒍)氏出自蚡冒,或据《國語·鄭語》說,薳氏更早到季紃(熊徇)以前🏌️♀️🌁。參看馬驌《驛史·世系圖·楚世系》之圖序。楚武王之下的某些楚王,史書曾明言其沒有後代,也就沒有王族👮🏼。《史記·楚世家》記楚康王子郟敖,而郟敖二子幕(或作莫)及平夏均被殺,楚靈王太子祿亦被殺,所以楚共王五子只有楚平王之子孫延續楚嗣🏃♀️。至於其它沒看到的楚公族或王族,原因不詳,或有待發現與考證👩🦯。

适(包山簡185),第二字似從“彗”字上半,若是,此字可以釋爲“雪”💋,此人很可能是熊霜之弟仲雪之族人;4👏🏼、《左傳》桓6年有“熊率且比”,也應是楚公族,但不知屬於那位楚公。另外,若敖之族有闘氏與成氏,薳(蒍)氏出自蚡冒,或据《國語·鄭語》說,薳氏更早到季紃(熊徇)以前🏌️♀️🌁。參看馬驌《驛史·世系圖·楚世系》之圖序。楚武王之下的某些楚王,史書曾明言其沒有後代,也就沒有王族👮🏼。《史記·楚世家》記楚康王子郟敖,而郟敖二子幕(或作莫)及平夏均被殺,楚靈王太子祿亦被殺,所以楚共王五子只有楚平王之子孫延續楚嗣🏃♀️。至於其它沒看到的楚公族或王族,原因不詳,或有待發現與考證👩🦯。

[46] 謝維揚:《周代家庭形態》,第六章“近緣氏集團(世系集團之三)”之第二節“由某個周王或某個諸侯的後裔組成的近緣氏集團”,黑龍江人民出版社,2005年1月版,227~235頁🏌🏻♂️。

[47] 但本文所擧楚國諸例多屬於春秋末期和戰國時代,普遍略晚一些。考慮到楚國在春秋早期始用謚法🤱🏿✹,便不難理解了🦼。

[48] 至此🙍🏼♀️,或者有讀者想把謝先生所謂的這類“近緣氏集團”的概念🪂,等同于“族”的概念。但古籍中“族”的用法比較複雜,謝維揚先生曾指出“族”的兩种用法🏌🏽💝,一是“同氏集團可以稱作族”🎎,另一是指同姓集團(見《周代家庭形態》149頁)。又謂🧑🏽🎓:“就本意來説,氏是就名號而言♣️,族是就領有名號的人而言。”(150頁)謝先生還指出,“室、家、族👩🏽🔧、宗這四個概念在先秦文獻中的含義都不是完全固定的🥵。它們都既可以指較大的血緣集團🙋♀️👩🦼➡️,也可以指較小的血緣集 團🏯。”(144頁)對於各種家族組織,謝先生有一套比較完善的定義👨💻,請讀者參看。本文的討論因爲只涉及到家族組織的兩個層次👴🏽,因此在行文中,用“族”或“族稱”來指稱比“氏”或“氏稱”大的那個層次,偶用“族氏”一詞,是不太能肯定其為族或氏。請讀者注意。

[49] 今人或因句讀“以字爲謚”,誤以爲“展”是“無駭”本人之字。見楊希枚《左傳“因生以賜姓”解與“無駭卒”故事的分析》👣,載氏著《先秦文化史論集》74~105頁💁🏻💅🏽,中國社會科學出版社,1995年8月👩🏻🦯。

[50] 董穆墓誌見趙萬里《漢魏南北朝墓誌集釋》第五冊😿,圖版四四一🙆🏿🕵️,科學出版社🧰,1956年。

[51]此當理解爲“‘伯某’之‘某’🧑🏼🍳,且字也。”“且字”,古人二十歲冠禮時所取的表德之字。五十嵗時以“伯”或“仲”加在且字之前,形成“伯某”👽、“仲某”之類的稱呼,稱爲“正字”。《禮記正義·雜記上第二十二》“《檀弓》云:五十以伯仲🪷,是正字也;二十之時曰某甫🤷🏻👚,是且字,言且爲之立字。”《說文解字》“且,薦也”段玉裁注:“凡言藉當曰薦。……且,古音俎🤨,所以承藉進物者也。引申之,凡有藉之詞皆曰且。……凡經注言且字者十有一🫶🏼,……古表德之字謂之且字,……蓋古二十而冠,只云某甫,五十以後伯仲某甫者,所以藉伯仲也🧑🏻🦱。……經注之且字🕵🏼♀️😿,非許書則不能憭也。”

[52] 《左傳》哀公十六年講魯哀公誄孔丘:“尼父!無自律😟!”,孔穎達《正義》指出,孔子舊無謚法,並說:“鄭玄《禮注》(引者按:指《禮記·檀弓上》鄭注)云🈹:‘尼父,因且字以爲之謚☝🏼。’謂謚孔子爲尼父。鄭玄錯讀《左傳》,云以字爲謚,遂復妄爲此解。”可見,孔穎達在《禮記正義》中,大概是因爲“疏不破注”的注疏原則💢🚵🏻,知其誤而不駁。但在《左傳正義》中則明確指出鄭玄之誤。所以,“疏不破注”這個原則還有個例外🚣🏿:此處之疏可以破彼處之注。

[53] 顧炎武:《左傳杜解補正》,《皇清經解卷一》,學海堂本,第三面。

[54] 《春秋左傳注》第一冊,62頁。

[55] 謝維揚:《周代家族形態》150頁引顧炎武《杜解補正》同意此說,黑龍江人民出版社,2005年版。

[56] 鄭玄兩說互相矛盾,或許是前後觀點有改變👱🏼👩✈️,也可能是“以字爲氏”爲傳鈔之誤。其究竟如何🚬🏂🏽,難以討論清楚👩🏿✈️。但“以字爲氏”之說鈔誤的可能性大。

[57] 《左氏會箋》第一卷82頁👨🏽🎤:“莊十二年傳🧩:戴🌃、武、宣、穆🚵🏼、莊之族。注:宋五公之子孫。二十三年傳:晉桓👨🏼🦰、莊之族🤡。注👩🏼🚒:桓叔🧑🏻🦼➡️、莊伯之子孫。文七年傳🧘🏿♂️:穆🗾、襄之族,注:穆公、襄公之子孫🌓。昭三十一年:景、靈之族👨🏿✈️,注:景王😾、靈王之子孫。”

[58] “氏”的詞義傾向于稱號,“族”的詞義傾向于人群集團。某些語境下“氏”、“族”不能混同。

[59]《左傳》昭公20年:“衛侯賜北宮喜謚曰貞子,賜析朱鉏謚曰成子,而以齊氏之墓與之。”此乃因二人助衛侯返國有功🥋,所以生時即以此功德評定賜謚🗯,有預防死後無謚或惡謚之目的🌇。這是對死後賜謚禮制的破壞🐦👳🏿♂️,不能作爲討論的根據。

[60] 王、徐、郭說參看杜勇、沈長雲🏃➡️👉🏻:《金文斷代方法探微》4~5頁👳🏽♂️🪵,人民出版社👆🏿🙌🏻,2002年7月。另參看楊希枚:《論久被忽略的〈左傳〉諸侯以字爲謚之制——兼論生稱謚問題》,刊於《中國史研究》1987年4期;後來楊先生又發揮後一義,成《論周初諸王之生稱謚》,刊于《殷都學刊》1988年3期🧎🏻♀️➡️。此二文並收入其著《先秦文化史論集》中,中國社會科學出版社🌂,1995年8月。

[61] 見上注杜勇、沈長雲書第一章“時王生稱說與銅器斷代”👨🏼⚖️,3~37頁。

[63] 此字釋讀,根據裘錫圭先生🤜🏼:《甲骨文中的見與視》⚠️🤵🏽,臺灣師範大學國文系、中央研究院歷史語言研究所編:《甲骨文發現一百周年學術研討會論文集》,文史哲出版社🚶♂️,1998年,5月👍🏿🫰🏼,4頁㊙️。

[64] 此字原稱爲“喬君鉦鋮”,所謂“喬”字上部原從“之”聲,應視爲聲符💠,此字應釋為“臺”👨🏼⚖️。 臣衛父辛尊(《集成》5987)“在新臺”之“臺”字從“京”、“之”聲👬🏻,也應釋為“臺”。

本文收稿日期為2008年2月16日

本文發佈日期為2008年2月17日

-

llaogui 在 2008/2/17 0:20:28 评价道:第1楼

陽陵出漢「熊相勝胡」印搨本翻轉圖。

-

月下听泉 在 2008/2/17 12:31:42 评价道🧙🏼♀️:第2楼

《文物》2008年第1期张光裕《新见楚式青铜器器铭试释》已将董先生在富达演讲时提及的那件有“贰日”🪡、“竞之定”等文字的器物发表,大作发表时似可对其真伪等问题作一说明。

-

原田每每 在 2008/2/18 14:54:36 评价道:第3楼

前人有關“諸侯以字爲謚因以爲族”句讀的討論🤛🏿,除了楊注中提及的幾家外🧑🦯𓀕,武億《經讀考異》(見《清經解》🚴♂️,鳳凰出版社,2005年,第5冊🤦🏿♂️,第6117頁)裏也有所及🏹,觀點與“鄭玄的理解之一”同,并且武億稱0️⃣:“哀十六年孔氏疏云鄭元錯讀左傳👶🏿,云‘以字為謚’,愚有辨🧑🏻✈️,詳在《三禮補正》內👈。”武氏《三禮補正》一直未能讀到,不知詳辨作何🥼👰🏼♂️,不知對“疏不破注”問題是否也有探討。

-

秉太一者 在 2008/2/19 15:22:45 评价道🖐🏼:第4楼

董先生此文注【64】云:

此字原稱爲“喬君鉦鋮”🧔🏿♂️,所謂“喬”字上部原從“之”聲👩🏿,應視爲聲符,此字應釋為“臺”😊☕️。

据我所知,此“喬”原字形上部实从“止”,又古文字中“屮”🤛🏻、“止”👩🏼🌾、“又”作为部件常见相混,

因此董先生将此字释为“臺”恐怕不妥。

-

八索九丘 在 2008/4/17 14:19:21 评价道:第5楼

李学勤先生在《文物》08年2期,对景之定的问题也有很详细的论述。可资参考

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址👨🦳:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706257

0074出土文獻所見“以謚為族”的楚王族.doc

0074出土文獻所見“以謚為族”的楚王族.doc