異簋銘文尋證

(首發)

新亭客

2015年12月🥍,曹錦炎在香港舉辦的“饒宗頤先生百歲華誕國際學術研討會”上著文披露“異好簋”銘文的兩張照片。同月稍晚✒️🫘,吳鎮烽在復旦大學“出土文獻與古文字研究富达”网站刊佈這件青銅器的一張器形照片🥏、兩張銘文照片及對曹文的《補正》💂♀️,改稱“異好盂”🗿;爲方便境內讀者閱覽,還轉錄了曹文的要點和所附照片[1]🐑。

吳文“圖三 異好盂器形照片”

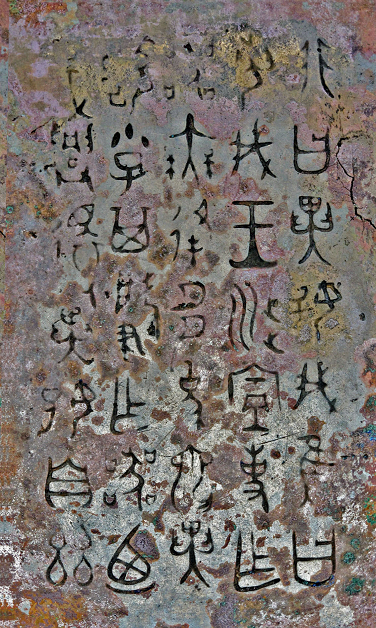

“異好盂”銘文鑄在器內底部🍃🫁,分5行©️,每行7字🤽🏼🐬,共計35字,合文![]() (小子)分拆後得36字🧥。各行首字的筆劃間有缺損🌤,周圍分佈着較多氣孔,大概是內壁到內底轉折處範鑄不精造成的🌨。

(小子)分拆後得36字🧥。各行首字的筆劃間有缺損🌤,周圍分佈着較多氣孔,大概是內壁到內底轉折處範鑄不精造成的🌨。

吳文“圖五 銘文照片之二”

在繹讀銘文前,先就“異好盂”的定名和斷代談一點看法。

異字在這篇銘文中出現三次,其中兩次後接好🍸,不過兩好字都有實義↕️,義爲休賜、孝享🏥,假若把異好當作人名🏃➡️,相關句子便無法讀通。再從另一處的“異 (

(![]() ?)

?)![]() (小子),

(小子),![]() (其)

(其)![]() (肈)乍(作)器”看,作器者只能是異或異

(肈)乍(作)器”看,作器者只能是異或異![]() ✨。

✨。![]() 字殘斷變形,曹錦炎釋爲好🤰🏽;吳鎮烽認爲該字右邊从頁📻🧑🏽💼,左邊肯定不是子👳🏻💿;董珊懷疑讀作稽;張崇禮說其右旁是“視”[2];小札拟隸定爲

字殘斷變形,曹錦炎釋爲好🤰🏽;吳鎮烽認爲該字右邊从頁📻🧑🏽💼,左邊肯定不是子👳🏻💿;董珊懷疑讀作稽;張崇禮說其右旁是“視”[2];小札拟隸定爲![]() 💇🏿♀️🏕,訓就任,說詳下文。無論怎樣,這個殘字確定不是好🎨,作器者爲異好的可能性就應當排除。

💇🏿♀️🏕,訓就任,說詳下文。無論怎樣,這個殘字確定不是好🎨,作器者爲異好的可能性就應當排除。

商周青銅器中有一類盂形簋,器形仿盂,大小如簋。盂形簋與盂的區別在於簋小而盂大,自名爲“簋”、“盂簋”的體形小,自名爲“盂”的體形大,見陳夢家🖕🏼、朱鳳瀚的論述[3]🧘🏿♀️,近年發現的🔷、有自名的相關器物仍無例外🥔。據吳文介紹,“異好盂”“通高17、口徑22.5釐米”𓀁👨👩👧👧,體形偏小,是典型的盂形簋👩🏿🦲。

此器的作器者名叫異,器類屬於簋,當稱作異簋。

關於異簋的年代,吳文通過對器形、紋飾的分析推定爲西周早期前段🕯,“以成王世的可能性最大👼🏿,最晚不超過康王早期”,是一家之言。異簋銘文佈局井然,縱橫皆成行列,各行字數相等,各列字數也相等🍚,目前所知,這種風格的器銘最早出現在西周康❗️、昭王世🏏🦹。與武、成王世的器銘相比,異簋銘文的書法也顯出一些變化,中肥筆減少🧎🕺🏼,波磔有所收斂🥅,字構趨於勻稱,這些因素是斷代研究須要綜合考量的🕺。

異簋銘文體裁奇特👧🧒,意涵豐富,對於認識西周早期的社會和文化具有多重價值👨🏻🦳。下面將全銘按原行款寫出,依次進行釋證🔚。

非曰異好我隹曰

![]() 我王

我王![]()

![]() 事乍

事乍

器無![]() 多爲它異

多爲它異

![]()

![]()

![]()

![]() 乍器廼

乍器廼

![]() 興

興![]() 異好自

異好自![]()

“非曰……👨🏼💼,隹(惟)曰……”是一個並列判斷複句𓀂,非、隹(惟)分別表示否定判斷、排他性的肯定判斷。“非……,惟……”多見於《詩》🦒、《書》,如《尙書·盤庚》:“非予自荒兹德🧗🏼♂️,惟汝含德🤘🏼,不惕予一人。”《多士》:“非我小國敢弋殷命🦔,惟天不畀🙋🏻♀️。”非、惟又通作匪、維,如《詩經·小雅·雨無正》:“匪舌是出,維躬是瘁。”《小雅·巧言》:“匪其止共🫷,維王之邛。”殷墟甲骨刻辭中已出現了這樣的句式🧑🦲,例如“翡(非)![]() ,隹(惟)

,隹(惟)![]() (若)”【《合集》11.33698】[4],又如“子祝曰:

(若)”【《合集》11.33698】[4],又如“子祝曰:![]() (毓)且(祖)!非曰云兕正🛀🏽🔼,且(祖)!隹(惟)曰彔

(毓)且(祖)!非曰云兕正🛀🏽🔼,且(祖)!隹(惟)曰彔![]() 不又

不又![]() ”【《花東》161】[5],後一例係祝禱記錄🦠,其中的“非曰……,隹(惟)曰……”與異簋銘文相同🙏🏿。

”【《花東》161】[5],後一例係祝禱記錄🦠,其中的“非曰……,隹(惟)曰……”與異簋銘文相同🙏🏿。

惟字有時兼表判斷和願望,如《尙書·召誥》🤾🏻♂️:“我非敢勤,惟恭奉幣,用供王能,祈天永命。”《呂刑》🦸🏻♀️:“非訖于威,惟訖于富👩🦱。”這兩處惟義爲只是期望,《方言》卷一:“惟,凡思也。”“願,欲思也😡。”《說文·心部》:“想,冀思也。”惟是廣義的思🦻🏽,所以也能表示願望和希冀。班簋銘🧅:“班非![]() (敢)

(敢)![]() (卬)🙎🏻♂️,隹(惟)乍(作)卲(昭)考爽(喪)

(卬)🙎🏻♂️,隹(惟)乍(作)卲(昭)考爽(喪)![]() (諡)曰大政”【《集成》8.4341】[6],班的先父毛伯位列公卿,據《周禮》反映的賜諡制度,卿大夫的喪諡須請命於王[7]🧑🏿🦱👨🏿🎨,因此“隹(惟)乍(作)……”不是班自行爲毛伯作諡🎅,而是請求作諡的意思。

(諡)曰大政”【《集成》8.4341】[6],班的先父毛伯位列公卿,據《周禮》反映的賜諡制度,卿大夫的喪諡須請命於王[7]🧑🏿🦱👨🏿🎨,因此“隹(惟)乍(作)……”不是班自行爲毛伯作諡🎅,而是請求作諡的意思。

曰字是虛詞😆,參見《經傳釋詞》[8]。虛詞曰具有增強意願語氣的作用,如《小雅·采薇》“曰歸曰歸”🙇🏻、《大雅·緜》“曰止曰時”。《緜》詩追述公亶父卜居岐周的史事👨🏼🦰,“曰止曰時”相當於占卜命辭🦼,強調了定居於岐的願望⛹🏼♂️。(案:兩周占卜一般只正向卜問,正如夏含夷所說✉️,命辭內容即占卜者“心所希望”[9]。)《尙書·洛誥》:“予惟曰庶有事”,《君奭》🚙:“予惟曰襄我二人❣️,汝(毋)有合(闔)哉(在)言”📑,孫詒讓把“惟……”釋爲“惟望……”[10]👰🏽♀️;曰接在惟的後面🕵🏼♀️,強調殷切期望。

按照以上理解🧚🏿♀️,“非曰……🪬,隹(惟)曰……”並非兩人的對話或某人的訓話,非字不是人名,“我隹(惟)曰”也不能連讀。這兩句話意爲“不是想要……,只是想要……”,帶有濃厚的祝禱意味♛。

“異”,作器者自稱其名。

“好”義爲休賜👨🏼🎤,用作名詞❄️。《墨子·尙同》:“先王之書《術(說)令(命)》之道曰:‘惟口出好興戎’”👳🏼♂️,清華簡《傅說之命(中)》:“隹(惟)口起戎出好’”【簡6】[11]🪐。商書《說命》漢代已亡佚,晚出古文《尙書》將“惟口出好興戎”羼入《大禹謨》篇🫏,孔傳:“好謂賞善”🗾。

《尙書·洪範》🐫:“無有作好,遵王之道。無有作惡,遵王之路。”所謂“作好”指大臣私自賞賜屬下以擴大個人影響,《呂氏春秋·貴公》節引《洪範》此文,高誘注:“好,私好👨🏻⚖️,鬻公平於曲惠也。”《韓非子·有度》意引《洪範》:“臣毋或作威🔱,毋或作利,從王之指。無或作惡👩🦲🧑🏻✈️,從王之路”,和原文“作好”對應的是“作利”,太田方說:“利者,慶賞賜與也🕰。”[12]《小雅·小明》🥝:“靖共爾位🤽🏿,正直是與。……靖共爾位,好是正直💿。”與💁🏽、好對文,鄭玄箋🤌🏿:“好猶與也♠︎。”

好表示休賜的例子在後世仍有所見。《左傳·昭公七年》🫅🏼:“楚子享公于新臺,使長鬣者相,好以大屈。”孔穎達疏:“《魯連書》曰🧑💻:‘楚子享魯侯於章華之臺🤛,與大曲之弓。’”《史記·魯周公世家》:“楚靈王就章華臺,召昭公,昭公往賀,賜昭公寶器。”好🧝🏻、與🔬、賜同義。

《周禮·天官·大宰》:“九曰好用之式”🎸,《大府》:“幣餘之賦以待賜予”👩💼,鄭玄注:“賜予即好用也→。”《玉府》:“凡王之好賜😞,共其貨賄。”好💪、賜同義連文👩💻。《內小臣》:“后有好事于四方,則使往。有好令於卿大夫,則亦如之。”孫詒讓疏🧏🏿♂️:“好事,恩澤之事,與《大宰》好用、《內饔》好賜義略同”,“好令,亦恩澤之命。”[13]

“我”讀誐,訓稱譽👩🦲。《說文·言部》🧑🏽⚕️:“誐,嘉善也🧗🏼♂️。从言♣︎,我聲。《詩》曰🏋🏽♂️:‘誐以溢我’。”誐以溢者🏰,誐而溢也,今本《周頌·維天之命》作“假以溢我”,毛傳:“假,嘉。”鄭玄箋:“溢,盈溢之言也。”俄、誐等讀我聲的字有從一側舉高的含義,《說文·我部》🙅🏽♀️:“我,傾頓也。”《小雅·賓之初筵》:“側弁之俄”,鄭玄箋:“俄,傾貌。”《大雅·棫樸》:“奉璋峨峨”,《廣雅·釋訓》:“峨峨,高也。”

我聲和卬聲同爲疑紐🐻,分屬歌韻🧎🏻➡️、陽韻,關係密切🕤,《詩》、《書》中多次出現卬、我相通的例子🧑🏿🦲。《文選·羽獵賦》:“俄軒冕”,李善注:“韋昭曰💃🏿:‘俄,卬也🤴🏻。’”《漢書·揚雄傳》顏師古注:“俄俄⛑️😻,陳舉之皃。”班簋😶🌫️👷🏿♀️、曶鼎有 、

、![]() 字【《集成》8.4341🧚🏻♀️、5.2838】🍹🏀,當隸定爲

字【《集成》8.4341🧚🏻♀️、5.2838】🍹🏀,當隸定爲![]() ,卬旁的寫法與毛公鼎、曾伯

,卬旁的寫法與毛公鼎、曾伯![]() 簠的

簠的 🌕、

🌕、 【《集成》5.2841🫃、9.4632】相同。班簋:“班非

【《集成》5.2841🫃、9.4632】相同。班簋:“班非![]() (敢)

(敢)![]() (卬)”👼🏻,

(卬)”👼🏻,![]() (卬)訓稱譽,《廣雅·釋詁一》:“揚、卬🙆🏽、偁,舉也👵。”舉和譽音、義相關,《論語·衛靈公》:“誰毀誰譽”,邢昺疏:“譽謂稱揚。”班不敢稱譽先父與下文請諡相呼應。(案:曶鼎🐿:“曶

(卬)訓稱譽,《廣雅·釋詁一》:“揚、卬🙆🏽、偁,舉也👵。”舉和譽音、義相關,《論語·衛靈公》:“誰毀誰譽”,邢昺疏:“譽謂稱揚。”班不敢稱譽先父與下文請諡相呼應。(案:曶鼎🐿:“曶![]() (卬)匡卅秭”,意思是曶罰取匡30秭禾⚁。

(卬)匡卅秭”,意思是曶罰取匡30秭禾⚁。![]() (卬)訓舉,舉義爲用力舉起,轉義爲強取,如《周禮·地官·質人》👮🏿♀️🫱🏼:“犯禁者,舉而罰之”,《司關》:“舉其貨🪥,罰其人”。曶鼎載,東宮判令匡歸還曶10秭禾並處罰10秭👩🏼🦱,如果拖延到來年償還🥖,總共須付40秭。判令最終得到執行👩🏻💻😶🌫️,罰取的30秭加上原數歸還的10秭正好40秭。曾伯

(卬)訓舉,舉義爲用力舉起,轉義爲強取,如《周禮·地官·質人》👮🏿♀️🫱🏼:“犯禁者,舉而罰之”,《司關》:“舉其貨🪥,罰其人”。曶鼎載,東宮判令匡歸還曶10秭禾並處罰10秭👩🏼🦱,如果拖延到來年償還🥖,總共須付40秭。判令最終得到執行👩🏻💻😶🌫️,罰取的30秭加上原數歸還的10秭正好40秭。曾伯![]() 簠:“卬燮

簠:“卬燮![]() (繁)湯(陽)”,卬訓舉,表示攻取,《荀子·議兵》💗:“秦師至而鄢郢舉”👵🏻,楊倞注🥊:“舉謂舉而取之🏋🏻♂️。”)

(繁)湯(陽)”,卬訓舉,表示攻取,《荀子·議兵》💗:“秦師至而鄢郢舉”👵🏻,楊倞注🥊:“舉謂舉而取之🏋🏻♂️。”)

“異好我(誐)”賓語提前、謂語後置🧙🏼♂️🧚🏻♂️,以便押韻,把倒裝句恢復爲普通語序即是“異我(誐)好”💤。“非曰異我(誐)好”意爲不是異想要宣揚(得到的)恩賜🔹。異從周王那裡得到了什麼恩賜🎸,簋銘後面將會說到。(案:異簋銘文通篇用韻🏟🙇🏼♀️,小札《祝禱和韻律·宗法和皇極——異簋銘文及相關問題散論》拟另作說明😥。以下簡稱《散論》。)

“![]() (若)”,聽從。

(若)”,聽從。![]() 是若、諾的古體,若增口旁,諾疊加言旁,會意應諾。《大雅·烝民》:“天子是若”,鄭玄釋若爲“順從”🤠,這個倒裝句復原後即“若天子”,與“

是若、諾的古體,若增口旁,諾疊加言旁,會意應諾。《大雅·烝民》:“天子是若”,鄭玄釋若爲“順從”🤠,這個倒裝句復原後即“若天子”,與“![]() (若)我王”接近。

(若)我王”接近。

“我王”指我們周家周邦的王。小札《岐山周公廟卜甲“王斯妹克奔逸于廟”的觀察和思考》曾談到🔨:“殷墟卜辭的我用指我們,是‘集合的名詞’[14],西周早期的我字大多仍表示複數[15],《尙書·大誥》‘用寧王遺我大寶龜’的我與‘我家’、‘我周邦’的我相同,與‘爾多邦’、‘爾多士’的爾相對,我、爾都是複數💇🏼♂️。我指我們周家後人,《大雅·民勞》🏌🏻♂️💁🏽:‘柔遠能邇,以定我王。’鄭玄箋:‘當以此定我周家爲王之功。言我者🔏,同姓親也。’商周之際通常以宗族爲單位區分我——我們🧅、爾——你們,驗諸典籍、金文🦹🏽♂️🤬,大率如此。”[16]異稱周王爲“我王”,很可能和周王同宗🤷🏽。

“隹(惟)曰![]() (若)我王”意爲只是想要聽從我王。

(若)我王”意爲只是想要聽從我王。

“ ”[

”[ ]🛜,隸古定爲

]🛜,隸古定爲![]() 💑。曹文釋涉;董文認爲兩止皆爲左足,且在川的同一側,不會是涉👮🏻♀️,而可能是頻字的右(左🚣?)半,《說文》頻字从涉🤾♀️,是瀕的異體🚭。類似的意見以前都曾有學者提出過🍵,效卣、效尊銘的

💑。曹文釋涉;董文認爲兩止皆爲左足,且在川的同一側,不會是涉👮🏻♀️,而可能是頻字的右(左🚣?)半,《說文》頻字从涉🤾♀️,是瀕的異體🚭。類似的意見以前都曾有學者提出過🍵,效卣、效尊銘的 💹、

💹、 【《集成》10.5433.1、11.6009】與

【《集成》10.5433.1、11.6009】與 是同一個字⟹,容庚《金文編》將其列入瀕字條,附注“省頁”[17];也有學者釋讀爲涉🧝🏿♀️、從、巡、卑[18]🐕,其中,釋涉說至今仍然有較大影響😗。

是同一個字⟹,容庚《金文編》將其列入瀕字條,附注“省頁”[17];也有學者釋讀爲涉🧝🏿♀️、從、巡、卑[18]🐕,其中,釋涉說至今仍然有較大影響😗。![]() 🚒🤵🏼♂️、涉二字本不同形,郭沫若早先已注意到這一點[19]🏊🏿♀️,涉字甲金文作

🚒🤵🏼♂️、涉二字本不同形,郭沫若早先已注意到這一點[19]🏊🏿♀️,涉字甲金文作 、

、 、

、 、

、 【《合集》3.5231、10.31983⛓️💥、《集成》8.4265、16.10176】🔬🐢,左止🗄、右止跨越川水,會意徒步涉水過河,造字初誼與

【《合集》3.5231、10.31983⛓️💥、《集成》8.4265、16.10176】🔬🐢,左止🗄、右止跨越川水,會意徒步涉水過河,造字初誼與![]() 不同🤽🏻♀️。

不同🤽🏻♀️。![]() (瀕)字《汗簡》古文、《說文》小篆作

(瀕)字《汗簡》古文、《說文》小篆作 、

、 [20],左半部分與涉相混,《說文》根據小篆說

[20],左半部分與涉相混,《說文》根據小篆說![]() 从涉,不可信。(案:涉字戰國楚簡作

从涉,不可信。(案:涉字戰國楚簡作 、

、![]() [

[![]() ]【郭店簡《老子》甲本簡8、上博簡《容成氏》簡51】[21]👊🏽,二止不再區分左右;《說文》小篆、篆文作

]【郭店簡《老子》甲本簡8、上博簡《容成氏》簡51】[21]👊🏽,二止不再區分左右;《說文》小篆、篆文作 、

、 [22],二止雖分左右,但被歸併到一處,又都表現出與

[22],二止雖分左右,但被歸併到一處,又都表現出與![]() 相混的傾向。)

相混的傾向。)

![]() 字的二止並非雙足,含義各有不同🐙:一、止象足趾,《儀禮·士昏禮》:“北止”🧏🏼♀️,鄭玄注🍥:“止⚠,足也↙️。古文止作趾。”二、止又可訓止步👩🏻🔬,如《尙書·牧誓》:“不愆于六步、七步,乃止”。

字的二止並非雙足,含義各有不同🐙:一、止象足趾,《儀禮·士昏禮》:“北止”🧏🏼♀️,鄭玄注🍥:“止⚠,足也↙️。古文止作趾。”二、止又可訓止步👩🏻🔬,如《尙書·牧誓》:“不愆于六步、七步,乃止”。![]() 从川、从止(止步)、止(足),會意止足於河濱,應是瀕的本字,《說文·

从川、从止(止步)、止(足),會意止足於河濱,應是瀕的本字,《說文·![]() 部》🗝:“

部》🗝:“![]() (瀕🚴🏼♂️、頻),水厓𓀙。人所賔附🤾🏿,頻蹙不前而止。”許君的訓釋糅合了瀕的名詞、動詞義及頻的動詞義🦀,如今看來🧌,瀕首先是動詞🤏🏼🧎➡️,義爲瀕臨👸,名詞化後表示水涯🎩,與濱字音、義相同。

(瀕🚴🏼♂️、頻),水厓𓀙。人所賔附🤾🏿,頻蹙不前而止。”許君的訓釋糅合了瀕的名詞、動詞義及頻的動詞義🦀,如今看來🧌,瀕首先是動詞🤏🏼🧎➡️,義爲瀕臨👸,名詞化後表示水涯🎩,與濱字音、義相同。

“![]() (瀕)”可讀別。瀕、濱與讀半聲、分聲的字相通[23],而別字與半、判🍼🚴🏿♂️、八🦫、分等是一組同源字,初義爲劈開物體、分成兩半☞,《說文·半部》:“半,物中分也。从八、牛💆🏽♂️。”《亏部》👨🎤:“平……从亏↗️、从八。八,分也。”《八部》🙅🏽♂️:“八,別也。象分別相背之形👨🏿⚖️。”“分,別也。从八、刀”“

(瀕)”可讀別。瀕、濱與讀半聲、分聲的字相通[23],而別字與半、判🍼🚴🏿♂️、八🦫、分等是一組同源字,初義爲劈開物體、分成兩半☞,《說文·半部》:“半,物中分也。从八、牛💆🏽♂️。”《亏部》👨🎤:“平……从亏↗️、从八。八,分也。”《八部》🙅🏽♂️:“八,別也。象分別相背之形👨🏿⚖️。”“分,別也。从八、刀”“![]() (案🔤:古文別),分也🦷。从重八𓀊🕵🏿♂️。八🫷,別也🔮,亦聲🟧。”《冎部》:“別,分解也。”段玉裁以爲《說文》以別釋八是“以雙聲疉韵說其義”[24],別、八、分互訓都應這樣理解。瀕與半、分相通,自然可與別相通。《說文·頻部》的顰是瀕的分化字,《冎部》的

(案🔤:古文別),分也🦷。从重八𓀊🕵🏿♂️。八🫷,別也🔮,亦聲🟧。”《冎部》:“別,分解也。”段玉裁以爲《說文》以別釋八是“以雙聲疉韵說其義”[24],別、八、分互訓都應這樣理解。瀕與半、分相通,自然可與別相通。《說文·頻部》的顰是瀕的分化字,《冎部》的![]() 是別的異體,顰、

是別的異體,顰、![]() 都以卑爲聲,是瀕、別相通的另一證💶🔑。

都以卑爲聲,是瀕、別相通的另一證💶🔑。

效卣銘🙇♀️👴🏽:“王易(賜)公貝![]() (五十朋)🛴,公易(賜)

(五十朋)🛴,公易(賜)![]() (厥)

(厥)![]() (瀕)子效王休貝

(瀕)子效王休貝![]() (廿朋)。”

(廿朋)。”![]() (瀕)當讀別👈🏼,“

(瀕)當讀別👈🏼,“![]() (瀕)子”即文獻中的別子,《禮記·喪服小記》:“別子爲祖,繼別爲宗,繼禰者爲小宗。”小宗從大宗中分蘖而出👦🏿🤥,小宗的首位小子——小宗宗長稱作別子,別子與分子、支子取義相近⛹🏿♂️。公和效乃是子和別子、大宗宗長和小宗宗長的關係,小子

(瀕)子”即文獻中的別子,《禮記·喪服小記》:“別子爲祖,繼別爲宗,繼禰者爲小宗。”小宗從大宗中分蘖而出👦🏿🤥,小宗的首位小子——小宗宗長稱作別子,別子與分子、支子取義相近⛹🏿♂️。公和效乃是子和別子、大宗宗長和小宗宗長的關係,小子![]() 鼎:“子易(賜)

鼎:“子易(賜)![]() (小子)

(小子)![]() 王商(賞)貝”【《集成》5.2648】🧡,楊樹達說:“此與(效卣)‘公易氒涉子效王休貝’句例同”[25]🌁。白川静對效卣銘所反映的社會關係作過如下分析9️⃣:“在以父子同產🙋🏽♀️、官職世襲爲原則的社會裡,一般不應有父子間的贈與”🧏🏽,“假若父子間存在分賜的情況,除了別子分宗,似乎不能作其他的解釋。”[26]

王商(賞)貝”【《集成》5.2648】🧡,楊樹達說:“此與(效卣)‘公易氒涉子效王休貝’句例同”[25]🌁。白川静對效卣銘所反映的社會關係作過如下分析9️⃣:“在以父子同產🙋🏽♀️、官職世襲爲原則的社會裡,一般不應有父子間的贈與”🧏🏽,“假若父子間存在分賜的情況,除了別子分宗,似乎不能作其他的解釋。”[26]

“![]() ”从宀👱🏻♂️、

”从宀👱🏻♂️、![]() (琮)聲,讀宗。陳劍考證,

(琮)聲,讀宗。陳劍考證,![]() 是琮的表意初文,省作

是琮的表意初文,省作![]() ;

;![]() 可讀崇🙍🏻♂️,文王玉環刻辭的“我眔唐人弘戔

可讀崇🙍🏻♂️,文王玉環刻辭的“我眔唐人弘戔![]() 人”即《詩經》等盛稱的文王伐崇[27]。《容成氏》有一段文王服九邦的故事,宗爲九邦之一👨🏽🦳,李零指出宗即崇國[28]🧑🏻🤝🧑🏻👼🏿。甲金文的宗字大多表宗廟👨❤️💋👨,個別表宗族✦😮;異簋的

人”即《詩經》等盛稱的文王伐崇[27]。《容成氏》有一段文王服九邦的故事,宗爲九邦之一👨🏽🦳,李零指出宗即崇國[28]🧑🏻🤝🧑🏻👼🏿。甲金文的宗字大多表宗廟👨❤️💋👨,個別表宗族✦😮;異簋的![]() (宗)兼表宗族🆗、宗廟,是初次見到。

(宗)兼表宗族🆗、宗廟,是初次見到。

“事”讀爲使,如召圜器:“休王自?事(使)賞畢土”,![]() 攸从鼎:“虢旅廼事(使)攸衛牧誓曰”【《集成》16.10360🌼、5.2818】,《說文·人部》:“使🍉,伶(令)也🚨。”

攸从鼎:“虢旅廼事(使)攸衛牧誓曰”【《集成》16.10360🌼、5.2818】,《說文·人部》:“使🍉,伶(令)也🚨。”

“乍(作)器”,製作祭器🪷。西周金文習見作某器用以孝享一類的套語,這些器無疑都是宗廟祭器👩❤️👩。異簋銘文末句爲“異好自![]() (兹)”🤹🏽♂️,好讀如孝🎼,可見異簋的性質也屬於祭器🪤。

(兹)”🤹🏽♂️,好讀如孝🎼,可見異簋的性質也屬於祭器🪤。

異是“事(使)乍(作)器”的被使令者,聯繫前文看👨🏼💼😰,使令者不外是周王。《周禮·春官·大宗伯》🍲:“壹命受職🤾🏼♂️,再命受服🕦,三命受位🏋🏿♀️,四命受器”✋🏻,商周時期的祭器大多由宗族自作,很少由官方製作並以王命授予,因此“受器”一般應當理解爲祭器製作權的授受,“事(使)乍(作)器”是周王授命作祭器的一個實例,可與禮法互相發明。

“![]() (別)

(別)![]() (宗)事(使)乍(作)器”即“事(使)

(宗)事(使)乍(作)器”即“事(使)![]() (別)

(別)![]() (宗)乍(作)器”,意爲(周王)授命分立小宗並且製作祭器,爲求各句節律整齊🎡👨🏽✈️,此句的語序做了相應調整。西周金文通常在結尾部分表述作器的目的,異簋銘文兩次出現“乍(作)器”,後一處合乎常例🤷,而前一處強調別宗、作器出自周王之命,別有指趣🐜。通觀全銘,異獲得的“好”應是周王對其別宗以及作器的恩准🧘🏻♂️。(案:關於異簋銘文的韻律和相關宗法問題👩🏻🎨,《散論》將進一步探討。)

(宗)乍(作)器”,意爲(周王)授命分立小宗並且製作祭器,爲求各句節律整齊🎡👨🏽✈️,此句的語序做了相應調整。西周金文通常在結尾部分表述作器的目的,異簋銘文兩次出現“乍(作)器”,後一處合乎常例🤷,而前一處強調別宗、作器出自周王之命,別有指趣🐜。通觀全銘,異獲得的“好”應是周王對其別宗以及作器的恩准🧘🏻♂️。(案:關於異簋銘文的韻律和相關宗法問題👩🏻🎨,《散論》將進一步探討。)

“無![]() (逢)”,莫要碰到。無、毋相通🚵🏽💃🏽,《禮記·曲禮上》:“毋不敬”🏃🏻♂️,陸德明《釋文》:“毋音無,《說文》云:‘止之詞。’”“古人云毋,猶今人言莫也🧑🚀。”祝禱語“無……”表示祈望不要發生某事🐽,如《國語·周語上》引佚書《湯誓》:“余一人有罪,無以萬夫”,《尙書·金縢》:“無墜天之降寶命🎶,我先王亦永有依歸”。

(逢)”,莫要碰到。無、毋相通🚵🏽💃🏽,《禮記·曲禮上》:“毋不敬”🏃🏻♂️,陸德明《釋文》:“毋音無,《說文》云:‘止之詞。’”“古人云毋,猶今人言莫也🧑🚀。”祝禱語“無……”表示祈望不要發生某事🐽,如《國語·周語上》引佚書《湯誓》:“余一人有罪,無以萬夫”,《尙書·金縢》:“無墜天之降寶命🎶,我先王亦永有依歸”。![]() 🧜🏽♂️,古逢字🤳,从彳意同从辵,《爾雅·釋詁》:“逢♤🙍🏿,遇也。”

🧜🏽♂️,古逢字🤳,从彳意同从辵,《爾雅·釋詁》:“逢♤🙍🏿,遇也。”

“多”讀諸🪟,義爲各個👰🏿,是總括之詞🤹♀️。多字端紐魚韻👮♀️,諸字章紐歌韻,端、章鄰紐,魚◻️、歌通轉,古音相近🦹🏼♀️。都、堵等从者得聲👱🏽♂️,仍與多字同紐👨🏿🏫。《說文·奢部》奢字條收錄了籒文奓,《詛楚文》👮:“宣奓(奢)競從(縱)”[29]🌖,奢、奓分別以者、多爲聲🍈。

商代常用多字表示各個;西周時多🧝♂️、者(諸)都有使用,使用頻率隨着時間推移此消彼長;東周以降一般使用者(諸)表示各個。在這個意義上,多和諸是古今字,殷墟卜辭和《詩》𓀅、《書》中的多侯、多邦、多臣、多士🫷🏽、多子等實即諸侯、……諸子🤏🏿。此前有學者留意到多🫲🏿、諸含義相當[30],但未涉獵音韻問題;近年虞萬里提出,“殷民族的‘多’(即端系音)爲周民族的‘者’(即章知系音)所替代”[31],多和諸是否源自不同的民族方言姑且不論,兩者的嬗遞關係確實存在🎣。

“爲它”意近爲害,用作名詞性短語時指爲害的鬼怪🧑🏿🍼。它是蛇的初文,《說文·它部》⌨️:“它🤵🏿♀️🍮,虫也。从虫而長,象冤曲垂尾形👮。上古艸居患它,故相問🤥:無它乎🏃♀️➡️🧎♂️➡️?蛇,它或从虫👩🏽🏫。”古人習用“爲+毒蛇猛獸”或“爲+毒蛇猛獸的侵害動作”組合表達爲害的意思😭,如爲它🔄、爲虺🚵🏽、爲蜴🧽、爲鬼、爲蜮🪠、爲厲、爲虐💅🕵🏼♂️、爲虞🎎、爲害🛥。(案:虺🍑、蜴和蜮都是有毒性的爬行動物💆🙇。夔是一種山中怪獸,章太炎說:“鬼、夔同音,當本一物🎼🧖。”嚙

”[34]☠️。)《國語·吳語》:“申胥諫曰🙎🏼♂️:‘……夫越王好信以愛民,四方歸之⚖️,年谷時熟,日長炎炎,及吾猶可以戰也。爲虺弗摧🤍,爲蛇將若何🐋?’吳王曰🧛🏼♂️:‘大夫奚隆於越,越曾足以爲大虞乎🔋?’”爲虺指較小的危害;爲蛇即爲它🚷,危害更大👩❤️👩👍;爲大虞與爲它程度相當。爲害、爲它、爲虞和無害、無它、無虞等都是“古之成語”⛓️💥。

“無![]() (逢)多(諸)爲它(蛇)”意思是莫要碰到各種爲害的鬼怪👨🏻⚕️。《左傳·宣公三年》有“螭魅罔兩,莫能逢之”一語⛹🏽♀️,語意相仿👨🏻🌥。

(逢)多(諸)爲它(蛇)”意思是莫要碰到各種爲害的鬼怪👨🏻⚕️。《左傳·宣公三年》有“螭魅罔兩,莫能逢之”一語⛹🏽♀️,語意相仿👨🏻🌥。

“ ”[

”[ ]字失範走形,自下而上向外傾斜,擬復原爲

]字失範走形,自下而上向外傾斜,擬復原爲 。此字筆劃殘缺🫎,左半似食🌮,右半似丮,疑爲

。此字筆劃殘缺🫎,左半似食🌮,右半似丮,疑爲![]() 字,是

字,是![]() 的異體🏌🏽♀️,省才。金文

的異體🏌🏽♀️,省才。金文![]() 作

作 🪩🚵♂️、

🪩🚵♂️、 💁🏻、

💁🏻、 、

、![]() 🪪,

🪪,![]() 作

作 【《集成》5.2830、8.4327、8.4330、8.4342、9.4627】🧙🏽,可資對比。《說文·丮部》🎉:“

【《集成》5.2830、8.4327、8.4330、8.4342、9.4627】🧙🏽,可資對比。《說文·丮部》🎉:“![]() ,設飪也🏊🏽♀️。从丮、从食,才聲。讀若載。”《廣雅·釋詁四》🤹🏼:“飢(

,設飪也🏊🏽♀️。从丮、从食,才聲。讀若載。”《廣雅·釋詁四》🤹🏼:“飢(![]() ),詞。”語氣詞

),詞。”語氣詞![]() 通哉(案👩🏼🔧:王念孫等認爲飢是

通哉(案👩🏼🔧:王念孫等認爲飢是![]() 之訛[35])。

之訛[35])。

“![]() ”本義是把食品盛載到器皿中,載本義是乘車、運載,引申爲承接、任事。如《尙書·堯典》:“有能奮庸,熙帝之載,使宅百揆🤞🏽,亮采惠疇🧓🏽?”載表示委任的職事。《大雅·大明》👷🏿♀️👆🏽:“天監在下👵🏻,有命既集📌,文王初載🧍🏻,天作之合。”載表示就任職事📓。師訇簋銘:“妥(綏)立余小子😾👨🏿⚕️,

”本義是把食品盛載到器皿中,載本義是乘車、運載,引申爲承接、任事。如《尙書·堯典》:“有能奮庸,熙帝之載,使宅百揆🤞🏽,亮采惠疇🧓🏽?”載表示委任的職事。《大雅·大明》👷🏿♀️👆🏽:“天監在下👵🏻,有命既集📌,文王初載🧍🏻,天作之合。”載表示就任職事📓。師訇簋銘:“妥(綏)立余小子😾👨🏿⚕️,![]() 乃事”【《集成》8.4342】,于省吾注:“《荀子·榮辱》👺:‘使人載其事’,(楊倞)注:‘載💃🏿🛀,行也,任之也👨🏻🍼。’”[36]

乃事”【《集成》8.4342】,于省吾注:“《荀子·榮辱》👺:‘使人載其事’,(楊倞)注:‘載💃🏿🛀,行也,任之也👨🏻🍼。’”[36]

“![]() (小子)”✋,小宗宗長🧙🏼♀️。子是宗長之稱,《尙書·洛誥》:“予旦以多子越御事篤前人成烈”🤾🏼♂️,曾運乾注:“多子,大小各宗也。”[37]殷墟卜辭屢見“子+人名”🧑🏽🎤,林澐認爲子是父權家族世襲首腦的尊稱,和《禮記》的“宗子”有淵源關係[38]。與此相應,小子常用以表示小宗宗長,《尙書·酒誥》:“文王誥教小子”🏌🏽♀️,曾運乾注:“小子,蓋同姓小宗也😗。”[39]裘錫圭認爲,甲金文表示特定身份的小子是小宗宗子[40]👩🦼➡️。

(小子)”✋,小宗宗長🧙🏼♀️。子是宗長之稱,《尙書·洛誥》:“予旦以多子越御事篤前人成烈”🤾🏼♂️,曾運乾注:“多子,大小各宗也。”[37]殷墟卜辭屢見“子+人名”🧑🏽🎤,林澐認爲子是父權家族世襲首腦的尊稱,和《禮記》的“宗子”有淵源關係[38]。與此相應,小子常用以表示小宗宗長,《尙書·酒誥》:“文王誥教小子”🏌🏽♀️,曾運乾注:“小子,蓋同姓小宗也😗。”[39]裘錫圭認爲,甲金文表示特定身份的小子是小宗宗子[40]👩🦼➡️。

“異![]()

![]() (小子)”意爲異就任小宗宗長的職事。

(小子)”意爲異就任小宗宗長的職事。

“![]() (其)

(其)![]() (肈)”訓肈始。金文“

(肈)”訓肈始。金文“![]() 肈”的

肈”的![]() 過去學界討論不多,肈被釋爲始🌙👨🚒、兆、敏、謀或虛詞[41],意見很不一致。下面從兩字的初形、本義入手再做考察🚵🏽。

過去學界討論不多,肈被釋爲始🌙👨🚒、兆、敏、謀或虛詞[41],意見很不一致。下面從兩字的初形、本義入手再做考察🚵🏽。

《說文·箕部》:“ ,簸也。从竹;

,簸也。从竹;![]() ,象形👨🏽🔧;下其👰,丌也🫃。……

,象形👨🏽🔧;下其👰,丌也🫃。…… ,古文箕省🦹🏻♀️。……

,古文箕省🦹🏻♀️。…… ☮️,籀文箕🏯🤸🏼♂️。”[42]出土文字顯示🚣🏻♂️,商周時期的

☮️,籀文箕🏯🤸🏼♂️。”[42]出土文字顯示🚣🏻♂️,商周時期的![]() 作

作 🧝🏽♂️、

🧝🏽♂️、 、

、 ,異體作

,異體作 、

、 、

、 👇🏻、

👇🏻、 🥥、

🥥、 [

[ ]【《合集》3.5834、12.38121、《集成》5.2829💼、10.5414.2、5.2721、5.2743、6.3573、16.10164】👩🏻🚀,出現時間均早於戰國古文,不是由箕省變而來的。

]【《合集》3.5834、12.38121、《集成》5.2829💼、10.5414.2、5.2721、5.2743、6.3573、16.10164】👩🏻🚀,出現時間均早於戰國古文,不是由箕省變而來的。

![]() 、

、![]() 等下邊的橫畫、丌是表示基阯的義符,並非飾筆🪔。《說文》箕字👩🏿🦰、奠字條中都有“下其,丌也”1️⃣,即對丌旁的詮釋,“下其”當讀作“下基”,《說文·丌部》:“丌,下基也。”《止部》🧕🏻:“止🔸,下基也📶。”是其證。(案:奠🚱、典、臀等字的古體均从丌或橫畫,取義相同🧑🏿🍳🧜🏿♂️。如臀字的小篆作

等下邊的橫畫、丌是表示基阯的義符,並非飾筆🪔。《說文》箕字👩🏿🦰、奠字條中都有“下其,丌也”1️⃣,即對丌旁的詮釋,“下其”當讀作“下基”,《說文·丌部》:“丌,下基也。”《止部》🧕🏻:“止🔸,下基也📶。”是其證。(案:奠🚱、典、臀等字的古體均从丌或橫畫,取義相同🧑🏿🍳🧜🏿♂️。如臀字的小篆作![]() ,《說文·尸部》🥳:“

,《說文·尸部》🥳:“ ,髀也。从尸,下丌🧑🏻🍼,居几。

,髀也。从尸,下丌🧑🏻🍼,居几。 🧑🏿🎓🏋🏿,

🧑🏿🎓🏋🏿,![]() 或从肉、隼。”段玉裁說:“

或从肉、隼。”段玉裁說:“![]() 者🧎➡️,人之下基🪥。”[43]

者🧎➡️,人之下基🪥。”[43]![]() 🤝、脽爲一字,《說文·肉部》:“脽🅾️,

🤝、脽爲一字,《說文·肉部》:“脽🅾️,![]() 也👩⚕️。”脽的下邊增一橫畫則是

也👩⚕️。”脽的下邊增一橫畫則是![]() 。小篆形有變異🏦,金文、楚簡的臀(殿)字本作

。小篆形有變異🏦,金文、楚簡的臀(殿)字本作 (

(![]() )、

)、 、

、 (

(![]() -

-![]() )🥾、

)🥾、 🕛、

🕛、 😮、

😮、 [

[ ]【《集錄》489、《集成》8.4313.1、4.1975🧑🏼⚕️、8.4210.2🧝🏿♂️、4.2517、《曾侯乙墓》簡13】[44],後四例分别添附了橫畫或丌旁。)“下基”和簸箕不相干⭕️,從字構推求,

]【《集錄》489、《集成》8.4313.1、4.1975🧑🏼⚕️、8.4210.2🧝🏿♂️、4.2517、《曾侯乙墓》簡13】[44],後四例分别添附了橫畫或丌旁。)“下基”和簸箕不相干⭕️,從字構推求,![]() 、

、![]() 等的本義應該就是基。春秋晚期的子璋鐘銘偶見从土的

等的本義應該就是基。春秋晚期的子璋鐘銘偶見从土的![]() 字【《集成》1.115.1】,不過直至漢代💆,今文《尙書》依然把基寫作

字【《集成》1.115.1】,不過直至漢代💆,今文《尙書》依然把基寫作![]() ,《立政》:“受此丕丕基”,熹平石經作“受兹??

,《立政》:“受此丕丕基”,熹平石經作“受兹??![]() ”[45]。

”[45]。

在漢字構形的演變中🗽,一些象形字在引入新的義符後生成形聲字,本形在形聲字中充當聲符,例如![]() →若🔎🤸🏼、它→蛇🧝🏽、

→若🔎🤸🏼、它→蛇🧝🏽、![]() →肈🤽🏼🏋🏻。

→肈🤽🏼🏋🏻。![]() 和

和![]() 、

、![]() 等的關係即屬此類,盠駒尊🤦🏼:“王

等的關係即屬此類,盠駒尊🤦🏼:“王![]() (倗)

(倗)![]() (下)不(丕)

(下)不(丕)![]() (其),則萬年保我萬宗”,盠方彝:“天子不叚不(丕)

(其),則萬年保我萬宗”,盠方彝:“天子不叚不(丕)![]() (其)🧗🏻,萬年保我萬邦”【《集成》11.6011.2、16.9900.2】,郭沫若聯繫《立政》篇指出:“‘不其’者,‘丕基’也。”[46]不

(其)🧗🏻,萬年保我萬邦”【《集成》11.6011.2、16.9900.2】,郭沫若聯繫《立政》篇指出:“‘不其’者,‘丕基’也。”[46]不![]() →?

→?![]() →丕基構成一組古今字🦴,演變脈絡是清楚的👨🏻🦯➡️⛷。

→丕基構成一組古今字🦴,演變脈絡是清楚的👨🏻🦯➡️⛷。

如是基字初文,它的構形就不能單純視作簸箕。大膽推想💂🏿♂️,

如是基字初文,它的構形就不能單純視作簸箕。大膽推想💂🏿♂️,![]() 很像牆基的橫截面,上面兩短橫表示地面,中斷處是開挖牆基的位置,下面的“?”、“又”表示夯土。

很像牆基的橫截面,上面兩短橫表示地面,中斷處是開挖牆基的位置,下面的“?”、“又”表示夯土。![]() 的異體作

的異體作 、

、 【《合集》3.6572、3.6574】,疑是用杵、硪夯築牆基之形💆🏽。(案💎:簸箕之

【《合集》3.6572、3.6574】,疑是用杵、硪夯築牆基之形💆🏽。(案💎:簸箕之![]() 和牆基之

和牆基之![]() 形🌏、音都十分接近,大概很早的時候就混爲一體了。商代金文的簸箕之

形🌏、音都十分接近,大概很早的時候就混爲一體了。商代金文的簸箕之![]() 作

作 🚜、

🚜、 、

、 、

、 【《集成》10.5012.1🤳🏻、12.6949➛🟰、10.4817.1、13.7831】,象箕或雙手持箕🤲,兩端沒有兩橫;

【《集成》10.5012.1🤳🏻、12.6949➛🟰、10.4817.1、13.7831】,象箕或雙手持箕🤲,兩端沒有兩橫; 、

、 【《集成》10.5015🤳、10.5294.1】則是牆基和簸箕的混合型,雙手被兩橫“吞併”🧙🏻♀️,夯土與簸箕的篾條類化爲一🧚🏼。)

【《集成》10.5015🤳、10.5294.1】則是牆基和簸箕的混合型,雙手被兩橫“吞併”🧙🏻♀️,夯土與簸箕的篾條類化爲一🧚🏼。)

牆基或夯築牆基引申爲起始🦹🏼♂️,《說文·土部》:“基🙆🏼♀️,牆始也🧗。”《爾雅·釋詁》👨🏿🦱:“基👨🏿🔧,始也。”邢昺疏:“《說文》云🤽🏿♀️:‘牆始築也。’”

其肈作、肈其作、肈作、其作是金文套語,前三種爲人熟知,後一種學者也曾點出[47],但未受到太多重視🙋🏼♂️。金文屢見“![]() 乍”、“

乍”、“![]() 乍”、“

乍”、“![]() 乍”🚵🏻♀️、“

乍”🚵🏻♀️、“![]() 乍(其作)”【《集成》4.2189⛈、5.2557、5.2723、6.3573、12.6515➔⏬、14.9091】,和“肈乍(作)”的意思一樣🌸,表明其系字能單獨表示起始。?鐘:“王肈遹省文、武堇(勤)彊(疆)土”,大盂鼎🧑🏼🦲:“我

乍(其作)”【《集成》4.2189⛈、5.2557、5.2723、6.3573、12.6515➔⏬、14.9091】,和“肈乍(作)”的意思一樣🌸,表明其系字能單獨表示起始。?鐘:“王肈遹省文、武堇(勤)彊(疆)土”,大盂鼎🧑🏼🦲:“我![]() (其)遹省先王受民📍、受彊(疆)土”【《集成》1.260.1、5.2837】,

(其)遹省先王受民📍、受彊(疆)土”【《集成》1.260.1、5.2837】,![]() (其)與肈同義😕。

(其)與肈同義😕。

![]() 是肈的繁構,又+戈表示以手持戈🙌🏿🩴。傳世典籍多作肇😴,《周頌·維清》:“肇禋”,毛傳:“肇🚇,始。”《尙書·洛誥》:“王肇稱殷禮”♦︎,孔傳釋“肇稱”爲“始舉”。聿當是表示開始的義符,《說文·戶部》:“肁🤨,始開也🪣。从戶,从聿📡。”徐鉉注:“聿者,始也。”(案:朱鳳瀚認同大徐說,進而提出“聿可訓自, 而自含有始義”[48]🧝🏼。)聿通律👨🏼💻、

是肈的繁構,又+戈表示以手持戈🙌🏿🩴。傳世典籍多作肇😴,《周頌·維清》:“肇禋”,毛傳:“肇🚇,始。”《尙書·洛誥》:“王肇稱殷禮”♦︎,孔傳釋“肇稱”爲“始舉”。聿當是表示開始的義符,《說文·戶部》:“肁🤨,始開也🪣。从戶,从聿📡。”徐鉉注:“聿者,始也。”(案:朱鳳瀚認同大徐說,進而提出“聿可訓自, 而自含有始義”[48]🧝🏼。)聿通律👨🏼💻、![]() ,《方言》卷十二6️⃣🙂↕️:“律🛐,始也👷🏽。”《廣雅·釋詁一》:“

,《方言》卷十二6️⃣🙂↕️:“律🛐,始也👷🏽。”《廣雅·釋詁一》:“![]() ,始也🦥。”

,始也🦥。”

西周金文的![]() 、

、![]() 、肈、

、肈、![]() 🚛、肇、肁等一字異書,用法沒有差別。

🚛、肇、肁等一字異書,用法沒有差別。![]() 、

、![]() 始見殷墟甲骨文,作

始見殷墟甲骨文,作 🦹🏿♀️、

🦹🏿♀️、 、

、 、

、 【《合集》2.3589反、6.19483、7.21541🐞、7.21623】,其他各體是其增繁🧑🏽🎄、變異。

【《合集》2.3589反、6.19483、7.21541🐞、7.21623】,其他各體是其增繁🧑🏽🎄、變異。![]() 和

和![]() 未添加聿旁,但本身具有開始的含義,如“隹(惟)多匕(妣)

未添加聿旁,但本身具有開始的含義,如“隹(惟)多匕(妣)![]() (肈)王疾”,“隹(惟)帝

(肈)王疾”,“隹(惟)帝![]() (肈)王疾”【《合集》2.2521正甲👼🏽、5.14222正丙】,

(肈)王疾”【《合集》2.2521正甲👼🏽、5.14222正丙】,![]() 即肈事的肈🙆🏼♂️👓,表示開始導致。又如“

即肈事的肈🙆🏼♂️👓,表示開始導致。又如“![]() (肈)旁射

(肈)旁射![]() (三百)”,“

(三百)”,“![]() (肈)馬(左)、又(右)、中人

(肈)馬(左)、又(右)、中人![]() (三百)”【《合集》3.5776正🧑🏿、3.5825】,

(三百)”【《合集》3.5776正🧑🏿、3.5825】,![]() 即肈創的肈🛗,表示開始編列。再如“岳

即肈創的肈🛗,表示開始編列。再如“岳![]() (肈)我雨”【《合集》5.14487】👳🏽♀️,

(肈)我雨”【《合集》5.14487】👳🏽♀️,![]() 即肈造的肈,表示開始帶來。

即肈造的肈,表示開始帶來。

![]() 和肈系字緣何訓始,似乎還沒有好的解釋。丁山認爲

和肈系字緣何訓始,似乎還沒有好的解釋。丁山認爲![]() 是肈字的初文🎂,“肈上所从之

是肈字的初文🎂,“肈上所从之![]() ,猶是甲骨文

,猶是甲骨文![]() 字正寫,象以戈破戶形。”[49]釋

字正寫,象以戈破戶形。”[49]釋![]() 爲肈可信👐🏿,不過戶形之說可疑。

爲肈可信👐🏿,不過戶形之說可疑。![]() 🍏、

🍏、![]() 有的好像从戶🍇,但大多數不从戶。金文肈系字的寫法多變🚶♂️,有的似从戶,也有很多不从戶🔉,如

有的好像从戶🍇,但大多數不从戶。金文肈系字的寫法多變🚶♂️,有的似从戶,也有很多不从戶🔉,如 、

、 💇🏽🐤、

💇🏽🐤、 👨🏽🔧、

👨🏽🔧、 、

、 、

、 、

、 、

、 【《集成》4.2346、4.2410👨🏽🎨、7.3827🪷、7.4041、7.4047🟰、8.4261👨🏻🔬🙆🏿♂️、8.4313.1🤌🏽🏄♀️、8.4329】🪽。方稚松新近提出💁🏽♂️,

【《集成》4.2346、4.2410👨🏽🎨、7.3827🪷、7.4041、7.4047🟰、8.4261👨🏻🔬🙆🏿♂️、8.4313.1🤌🏽🏄♀️、8.4329】🪽。方稚松新近提出💁🏽♂️,![]() 从

从![]() ♐️、

♐️、![]() 🖌👨🏽🎓,與

🖌👨🏽🎓,與![]() 、

、![]() (戎)等字所从一致🙁,應爲盾牌之類🌶;《說文》訓肇爲擊,从戈(或攴)、从盾的

(戎)等字所从一致🙁,應爲盾牌之類🌶;《說文》訓肇爲擊,从戈(或攴)、从盾的![]() 是肇的初文[50]。方稚松對

是肇的初文[50]。方稚松對![]() 、

、![]() 的辨析不落窠臼𓀉🏌🏼,但他認爲卜辭中

的辨析不落窠臼𓀉🏌🏼,但他認爲卜辭中![]() 的用法與擊🤵🏿♂️、始銜接不上,金文肇可能用作虛詞🙆♂️,這等於把卜辭🎅🏻、金文和早期文獻的同一個字分割解釋🧚🏼♂️,方法和結論都不能令人贊同🧚🏽。

的用法與擊🤵🏿♂️、始銜接不上,金文肇可能用作虛詞🙆♂️,這等於把卜辭🎅🏻、金文和早期文獻的同一個字分割解釋🧚🏼♂️,方法和結論都不能令人贊同🧚🏽。

所謂戶形的確是干盾之形。商代金文有一個武士執干持戈的圖形文字𓀜: 、

、 、

、 🧎♀️、

🧎♀️、 、

、 ↪️、

↪️、 、

、 【《集成》4.1533⛹🏿、6.2921⛏、6.3222🤰🏿、10.5145.2、11.5601🫳、11.6221♍️、12.7076】,羅振玉以爲

【《集成》4.1533⛹🏿、6.2921⛏、6.3222🤰🏿、10.5145.2、11.5601🫳、11.6221♍️、12.7076】,羅振玉以爲![]() 、

、![]() 等“皆象形盾字”[51],郭沫若說:“形雖爲盾🥎,而字則當讀干”[52]。以類推之,該圖形文字中的

等“皆象形盾字”[51],郭沫若說:“形雖爲盾🥎,而字則當讀干”[52]。以類推之,該圖形文字中的![]() 、

、![]() 🧖🏽、

🧖🏽、![]() 、

、![]() 也是干,這些干或作正視圖或作側視圖,有的連帶畫出

也是干,這些干或作正視圖或作側視圖,有的連帶畫出![]() ——盾握及握盾的手形。金文肈系字裡類似爿、口、日、目、舟💀、戶的偏旁都能在其中找到各自的原型🛣,它們大多是干🧑🏻、

——盾握及握盾的手形。金文肈系字裡類似爿、口、日、目、舟💀、戶的偏旁都能在其中找到各自的原型🛣,它們大多是干🧑🏻、![]() 和手的合體,可一併視作干。戰國水陸攻戰紋鑑多處出現執干圖,例如

和手的合體,可一併視作干。戰國水陸攻戰紋鑑多處出現執干圖,例如 🧊、

🧊、 📌、

📌、 【《山彪鎮與琉璃閣》圖10、圖11】[53],干與

【《山彪鎮與琉璃閣》圖10、圖11】[53],干與![]() 、手相接👨🏿💼,作一體觀則很像舟🖊👸🏿、戶🖖,可作參考。

、手相接👨🏿💼,作一體觀則很像舟🖊👸🏿、戶🖖,可作參考。

![]() 字从戈◼️、从干⤴️,戈和干的組合有一個不能忽略的特點,即戈頭往往切入或穿過干表,象揮戈擊穿盾牌。金文肈系字很多仍沿襲了這種寫法🫥🙌🏿,如

字从戈◼️、从干⤴️,戈和干的組合有一個不能忽略的特點,即戈頭往往切入或穿過干表,象揮戈擊穿盾牌。金文肈系字很多仍沿襲了這種寫法🫥🙌🏿,如 、

、 、

、 ⚰️、

⚰️、 、

、 【《集成》5.2599、4.2375🍨、6.3695、4.2076、8.4242】。擊穿引申爲開闢🌦、肈始,如《尙書·堯典》🕕:“肇十有二州”,《酒誥》:“肇國在西土”。肈系字的引申路徑與初、刅二字很相似🐓,初本義是剪開✥,引申爲初始,《說文·刀部》:“初,始也。从刀,从衣。裁衣之始也。”刅本義是劈開草萊[54],引申爲創始,《說文·刅部》🐇:“刅👷🙅,傷也。从刃,从一。創🈂️,或从刀,倉聲🤸⇾。”《丼部》:“刱,造法刱業也。从井,刅聲🧑🏻🚀。讀若創🍍。”刅🚜、刱後來被形聲字創取代,《廣雅·釋詁一》:“創,始也🍈👨👩👧👧。”(案:《說文》分肇、肁👰♂️、肈爲三字,《攴部》:“肇👨🏼💼,擊也。”此訓接近本義📁🏬,但穿破的涵義已丟失。《戶部》:“肁,始開也。”《戈部》:“肈,上諱。”這兩條字訓取引申義🙎🏻♂️,《後漢書·和帝紀》:“孝和皇帝諱肈”,李賢注:“伏矦《古今注》曰:‘肈之字曰始’”,名和字相關♓️。)

【《集成》5.2599、4.2375🍨、6.3695、4.2076、8.4242】。擊穿引申爲開闢🌦、肈始,如《尙書·堯典》🕕:“肇十有二州”,《酒誥》:“肇國在西土”。肈系字的引申路徑與初、刅二字很相似🐓,初本義是剪開✥,引申爲初始,《說文·刀部》:“初,始也。从刀,从衣。裁衣之始也。”刅本義是劈開草萊[54],引申爲創始,《說文·刅部》🐇:“刅👷🙅,傷也。从刃,从一。創🈂️,或从刀,倉聲🤸⇾。”《丼部》:“刱,造法刱業也。从井,刅聲🧑🏻🚀。讀若創🍍。”刅🚜、刱後來被形聲字創取代,《廣雅·釋詁一》:“創,始也🍈👨👩👧👧。”(案:《說文》分肇、肁👰♂️、肈爲三字,《攴部》:“肇👨🏼💼,擊也。”此訓接近本義📁🏬,但穿破的涵義已丟失。《戶部》:“肁,始開也。”《戈部》:“肈,上諱。”這兩條字訓取引申義🙎🏻♂️,《後漢書·和帝紀》:“孝和皇帝諱肈”,李賢注:“伏矦《古今注》曰:‘肈之字曰始’”,名和字相關♓️。)

“![]() (其)

(其)![]() (肈)乍(作)器”意爲初次製作祭器。此舉是宗子首度主辦祭祀的環節之一,在宗法社會,祭祀的肈始標誌着新宗誕生或新一代宗子莅任,具有重要的象徵意義😔。(案:郭沫若、白川静、朱鳳瀚曾論及“肈作”的社會學涵義🫄🏻,見《散論》的述評。)

(肈)乍(作)器”意爲初次製作祭器。此舉是宗子首度主辦祭祀的環節之一,在宗法社會,祭祀的肈始標誌着新宗誕生或新一代宗子莅任,具有重要的象徵意義😔。(案:郭沫若、白川静、朱鳳瀚曾論及“肈作”的社會學涵義🫄🏻,見《散論》的述評。)

“廼”訓將🏏。金文廼、乃二字的用法有一定差別,傳世典籍中的迺和乃多通用。《尙書·盤庚中》8️⃣:“乃有不吉不迪,顛越不恭😁,暫遇奸宄💑,我乃劓殄滅之”👳♂️,前一個乃字表示假若,後一個乃字表示將會。《左傳·昭公元年》:“余命而子曰虞⏸,將與之唐”🖖🏻,《史記·鄭世家》引作“余命而子曰虞🦿,乃與之唐”✂️,太史公所見《傳》文如此。

“ ”🪁,曹文識作我字🕵🏽♂️,吳文說“現存筆畫似戈”,董文認爲“是柲字初文,讀爲必”🧋🌝。從字形🤟🏽、文意兩方面推勘,這個字當是从

”🪁,曹文識作我字🕵🏽♂️,吳文說“現存筆畫似戈”,董文認爲“是柲字初文,讀爲必”🧋🌝。從字形🤟🏽、文意兩方面推勘,這個字當是从![]() 、从八的

、从八的![]() (必)🧛🏽♀️🪩,試摹爲

(必)🧛🏽♀️🪩,試摹爲![]() ,八旁的鑄痕極淺,用虛線描出。

,八旁的鑄痕極淺,用虛線描出。

殷墟甲骨文的![]() 、

、![]() 、必作

、必作 🙍🏻♂️、

🙍🏻♂️、 、

、 🥏🧏♀️、

🥏🧏♀️、 、

、 【《合集》8.23602、12.36593✪、12.36604🚴🏽♀️、12.36632、8.23046】(案:第2~4例的

【《合集》8.23602、12.36593✪、12.36604🚴🏽♀️、12.36632、8.23046】(案:第2~4例的![]() 👩⚖️、

👩⚖️、![]() 、必等用作偏旁)🔗,見郭沫若🔫、裘錫圭的考釋[55]🫱🏻。从八的必字當時已出現,如第5例🪨。西周金文的必字作

、必等用作偏旁)🔗,見郭沫若🔫、裘錫圭的考釋[55]🫱🏻。从八的必字當時已出現,如第5例🪨。西周金文的必字作 、

、 👇🏻、

👇🏻、 【《集成》5.2814🧑💻、8.4216.2⚂☝🏼、16.10170】,均从八🐔。

【《集成》5.2814🧑💻、8.4216.2⚂☝🏼、16.10170】,均从八🐔。

![]() (

(![]() )的上部多出一“橫筆”,這種寫法見於殷墟甲骨,周原甲骨的

)的上部多出一“橫筆”,這種寫法見於殷墟甲骨,周原甲骨的 [

[ ]【《周原》H31:4】[56]亦作此形🧖🏿♀️。

]【《周原》H31:4】[56]亦作此形🧖🏿♀️。![]() 旁似戈而非戈🕺🏽,“橫筆”係由圓圈🍿、圓點演變而來,不是戈頭的象形。裘錫圭說:甲骨文的“

旁似戈而非戈🕺🏽,“橫筆”係由圓圈🍿、圓點演變而來,不是戈頭的象形。裘錫圭說:甲骨文的“![]() 🙂↕️、

🙂↕️、![]() 𓀕、

𓀕、![]() 當是

當是![]() 字加指示符號的繁體🪿,在象柲形的筆劃上加似點或圈以指明‘柲’的字義,跟‘肱’的初文

字加指示符號的繁體🪿,在象柲形的筆劃上加似點或圈以指明‘柲’的字義,跟‘肱’的初文![]() (厷)在象手臂的筆劃上加圈以指明‘肱’的字義是同類的現象。”他在另一部著作中說🤌:厷“加在象臂的部分的‘○’既可以認爲是起指示作用的🐲,也可以認爲是象手臂的橫斷面的👦🏽。”[57]

(厷)在象手臂的筆劃上加圈以指明‘肱’的字義是同類的現象。”他在另一部著作中說🤌:厷“加在象臂的部分的‘○’既可以認爲是起指示作用的🐲,也可以認爲是象手臂的橫斷面的👦🏽。”[57]![]() 和厷有共同點🫱🏽,都是細長的圓柱體,因此“橫斷面”說適用於

和厷有共同點🫱🏽,都是細長的圓柱體,因此“橫斷面”說適用於![]() 🙎🏿。

🙎🏿。

“廼![]() (必)”同於傳世典籍的“乃必”,意爲必將。《國語·越語上》:“有帶甲五千人,將以致死🙇🏽♀️,乃必有偶,是以帶甲萬人以事君也”,這段話的大意是越國將士必將拼死抵抗🏄。

(必)”同於傳世典籍的“乃必”,意爲必將。《國語·越語上》:“有帶甲五千人,將以致死🙇🏽♀️,乃必有偶,是以帶甲萬人以事君也”,這段話的大意是越國將士必將拼死抵抗🏄。

“興”指宗族興旺。《小雅·天保》✯:“天保定爾,以莫不興🧑🦰。如山如阜,如岡如陵。如川之方至,以莫不增🦸🏼♂️🧑🦯➡️。”鄭玄箋:“興,盛也🤾🏿♀️。”高亨認爲“這是一首給貴族祝福的詩”[58]⛺️,照此理解,“莫不興”🙇🏻♀️、“莫不增”當是祝願宗族興旺的嘏辭。

“ ”[

”[![]() ],曹文隸定爲

],曹文隸定爲![]() ,釋還,說“興還”意爲“起身回去”。董文認爲還可訓作顧,“‘還異好自兹’意思是祝願(君長)從此眷顧異好”⏯。网友“水墨翰林”說:“‘還’可通作‘遠’,訓久遠”,“‘廼必興還異好自茲’存在倒裝,正常語序應為‘異好自茲廼必興還’,即異好(或異好之子孫後代)從此必定會興盛久遠🧚🏻。”[59]從局部看,讀“還”爲遠、釋“興還”爲興盛久遠很順適✦。

,釋還,說“興還”意爲“起身回去”。董文認爲還可訓作顧,“‘還異好自兹’意思是祝願(君長)從此眷顧異好”⏯。网友“水墨翰林”說:“‘還’可通作‘遠’,訓久遠”,“‘廼必興還異好自茲’存在倒裝,正常語序應為‘異好自茲廼必興還’,即異好(或異好之子孫後代)從此必定會興盛久遠🧚🏻。”[59]從局部看,讀“還”爲遠、釋“興還”爲興盛久遠很順適✦。

“![]() ”从彳🧑🏻🦯➡️、从目👲🏻,

”从彳🧑🏻🦯➡️、从目👲🏻,![]() (袁)聲🔥。殷墟卜辭中有

(袁)聲🔥。殷墟卜辭中有 💆🏽、

💆🏽、 字【《合集》9.28705🧝🏼、《屯南》3759】[60]🧍🏻,裘錫圭隸定爲

字【《合集》9.28705🧝🏼、《屯南》3759】[60]🧍🏻,裘錫圭隸定爲![]() ,釋遠🥾,指出

,釋遠🥾,指出![]() 以

以![]() 聲⛴,

聲⛴,![]() 是袁(擐)的表意初文;袁和睘古音極近,睘字西周金文寫作

是袁(擐)的表意初文;袁和睘古音極近,睘字西周金文寫作 🔻、

🔻、![]() 、

、 等【《集成》6.3677、7.3763🌦👨🏻🏭、10.5326.2】,聲符即

等【《集成》6.3677、7.3763🌦👨🏻🏭、10.5326.2】,聲符即![]() ;睘小篆作瞏👨,以袁爲聲[61]。值得注意的是,

;睘小篆作瞏👨,以袁爲聲[61]。值得注意的是,![]() 和

和![]() 不僅形、音相近👩🎓,義併相通🗽,

不僅形、音相近👩🎓,義併相通🗽,![]() 从彳,會意遠行;

从彳,會意遠行;![]() 从彳、目,會意遠行並省視,亦即巡視。

从彳、目,會意遠行並省視,亦即巡視。![]() 在殷墟卜辭中尙未發現🙆🏼,有可能是

在殷墟卜辭中尙未發現🙆🏼,有可能是![]() 的後起分化字。

的後起分化字。

![]() 讀遠🈲,訓久遠。《小雅·鴛鴦》👲🏻:“君子萬年,宜其遐福👨👨👦👦。”鄭玄箋:“遐👘,遠也。遠💨,猶久也。”

讀遠🈲,訓久遠。《小雅·鴛鴦》👲🏻:“君子萬年,宜其遐福👨👨👦👦。”鄭玄箋:“遐👘,遠也。遠💨,猶久也。”

“廼![]() (必)興

(必)興![]() (遠)”意爲(宗族)必將興旺久遠,這句祝禱辭是針對別宗以後、異任小子的小宗而言的。《尙書·多士》🍖:“今爾惟時宅爾邑,繼爾居,爾厥有幹、有年于兹洛💅🏻,爾小子乃興🏂🏼。”曾運乾注🚶🏻:“大宗既往,小宗乃興💁🏿♂️。所謂‘宗以族得民’也。周遷殷民🛟,皆以族相從。”[62]關於“有年”,孔傳釋爲“有豐年”,孔穎達疏引王肅云:“有長久年”,對照異簋銘文,可知王說爲長,“異

(遠)”意爲(宗族)必將興旺久遠,這句祝禱辭是針對別宗以後、異任小子的小宗而言的。《尙書·多士》🍖:“今爾惟時宅爾邑,繼爾居,爾厥有幹、有年于兹洛💅🏻,爾小子乃興🏂🏼。”曾運乾注🚶🏻:“大宗既往,小宗乃興💁🏿♂️。所謂‘宗以族得民’也。周遷殷民🛟,皆以族相從。”[62]關於“有年”,孔傳釋爲“有豐年”,孔穎達疏引王肅云:“有長久年”,對照異簋銘文,可知王說爲長,“異![]()

![]() (小子)🤦🏽,……廼

(小子)🤦🏽,……廼![]() (必)興

(必)興![]() (遠)”與“爾厥有幹、有年于兹洛,爾小子乃興”正可互相印證。

(遠)”與“爾厥有幹、有年于兹洛,爾小子乃興”正可互相印證。

“異好自![]() (兹)”的好字讀如孝享的孝㊙️。《釋名·釋言語》👨🏿💻:“孝,好也⚀。”馬瑞辰指出🤽🏽♀️,孝、好同義基於兩字聲訓相通[63]。乖伯簋:“用好宗

(兹)”的好字讀如孝享的孝㊙️。《釋名·釋言語》👨🏿💻:“孝,好也⚀。”馬瑞辰指出🤽🏽♀️,孝、好同義基於兩字聲訓相通[63]。乖伯簋:“用好宗![]() (廟),亯(享)夙夕◀️,好

(廟),亯(享)夙夕◀️,好![]() (朋)友雩(越)百者(諸)

(朋)友雩(越)百者(諸)![]() (婚)遘(媾)”【《集成》8.4331】,郭沫若說:“兩‘好’字均當讀爲孝,……于宗廟固可言孝,於朋友、婚媾亦可言孝。殳季良父壺言‘用亯孝于兄弟、婚媾🐔、諸老’,正其明証🐻❄️。”[64]楊樹達認爲:“好宗廟之好,疑當假爲孝,古孝好二字同音也⬜️,孝宗廟猶言孝於先人耳。好朋友粵百諸婚媾🪪🤸🏼♀️,此好字則宴好之義耳👸。”[65]叔卣💆🏻👧🏻:“女(汝)好

(婚)遘(媾)”【《集成》8.4331】,郭沫若說:“兩‘好’字均當讀爲孝,……于宗廟固可言孝,於朋友、婚媾亦可言孝。殳季良父壺言‘用亯孝于兄弟、婚媾🐔、諸老’,正其明証🐻❄️。”[64]楊樹達認爲:“好宗廟之好,疑當假爲孝,古孝好二字同音也⬜️,孝宗廟猶言孝於先人耳。好朋友粵百諸婚媾🪪🤸🏼♀️,此好字則宴好之義耳👸。”[65]叔卣💆🏻👧🏻:“女(汝)好![]() (友)”[66]👃🏻,董珊讀好爲孝[67]。(案:好與休、孝、羞是一組音🙅、義相近的字,互相通用,因此“非曰異好我(誐)”👨🏻⚖️、“異好自

(友)”[66]👃🏻,董珊讀好爲孝[67]。(案:好與休、孝、羞是一組音🙅、義相近的字,互相通用,因此“非曰異好我(誐)”👨🏻⚖️、“異好自![]() (兹)”的兩個好分別讀爲休賜的休、孝享的孝或讀如本字應該都可以🫵。關於好和休🌤、羞的關係,參見《散論》的分析👎🏻。)

(兹)”的兩個好分別讀爲休賜的休、孝享的孝或讀如本字應該都可以🫵。關於好和休🌤、羞的關係,參見《散論》的分析👎🏻。)

好訓孝享🕵🏽♂️。《逸周書·諡法》:“協時肇享曰孝。”《周頌·載見》☝🏻:“以孝以享,以介眉壽。”馬瑞辰說:“‘以孝以享’猶《潛》詩‘以享以祀’,皆二字同義☹️📬,合言之則曰孝享👊🏽🈺,《天保》詩‘是用孝享’猶《閟宮》詩‘享祀不忒’也🥱👱🏼♂️。”[68]

“自![]() (兹)”,從此🙆♀️🙋🏿。《邶風·日月》:“出自東方”💆🏽♀️,《大雅·緜》🔮:“築室于兹”🤵🏼,鄭玄箋🎎:“自,從也。”“兹,此也。”商周文字經常把表示動作起點的“自……”置於動詞之後,例如《逸周書·世俘》:“武王降自車”🔴,德方鼎🍚🧘🏼♀️:“

(兹)”,從此🙆♀️🙋🏿。《邶風·日月》:“出自東方”💆🏽♀️,《大雅·緜》🔮:“築室于兹”🤵🏼,鄭玄箋🎎:“自,從也。”“兹,此也。”商周文字經常把表示動作起點的“自……”置於動詞之後,例如《逸周書·世俘》:“武王降自車”🔴,德方鼎🍚🧘🏼♀️:“![]() 珷(武王)福自蒿(郊)”【《集成》5.2661】,“異好自

珷(武王)福自蒿(郊)”【《集成》5.2661】,“異好自![]() (兹)”的語序也是如此。

(兹)”的語序也是如此。

爲協調韻律👊🏼,簋銘把“異好自![]() (兹)”安排在“廼

(兹)”安排在“廼![]() (必)興

(必)興![]() (遠)”後面👱♂️🦓,而這一句在文意上是順接“

(遠)”後面👱♂️🦓,而這一句在文意上是順接“![]() (其)

(其)![]() (肈)乍(作)器”的,

(肈)乍(作)器”的,![]() (兹)代稱前文的器。者

(兹)代稱前文的器。者![]() 鐘:“光之于聿(肆),女(汝)其用

鐘:“光之于聿(肆),女(汝)其用![]() (兹)。”【《集成》1.123.1、1.123.2】

(兹)。”【《集成》1.123.1、1.123.2】![]() (兹)代稱聿(肆)——編鐘一肆💇🏽♀️。以上兩銘的

(兹)代稱聿(肆)——編鐘一肆💇🏽♀️。以上兩銘的![]() (兹)用法類同。

(兹)用法類同。

“異好自![]() (兹)”意爲異從這件(或這套)祭器開始孝享🐷。

(兹)”意爲異從這件(或這套)祭器開始孝享🐷。

異簋銘文至此已經大體上釋證完畢🏊🏽♀️,現將全銘用今字謄寫出來並句讀🫅🏿、分段(案:![]() 、

、![]() 二字如今已不通行,用通假字宗、載代替):

二字如今已不通行,用通假字宗、載代替):

非曰異好我🦍,隹曰若我王🤷。

瀕宗事乍器✋🏿,無逢多爲它。

異載小子,其肈乍器🏌🏿♂️。

廼必興遠,異好自兹。

[1] 吳鎮烽.《異好簋銘文小考》補正[J/OL].復旦大學出土文獻與古文字研究富达,2015-12-22.http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2691.

[2] 董珊.異好簋銘小箋[J/OL].復旦大學出土文獻與古文字研究富达,2015-12-23.http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2695.

張崇禮.異好簋銘文考釋[J/OL]. 復旦大學出土文獻與古文字研究富达,2015-12-27.http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2702.

[3] 陳夢家.西周銅器斷代[M].北京:中華書局,2004.49.原載:考古學報(第10冊).北京:科學出版社,1955.

朱鳳瀚.古代中國青銅器[M].天津:南開大學出版社,1995.140.

[4] 中國社會科學院歷史研究所.甲骨文合集[M].北京:中華書局,1978-1982.

[5] 中國社會科學院考古研究所.殷墟花園莊東地甲骨[M].昆明:雲南人民出版社,2003.

[6] 中國社會科學院考古研究所.殷周金文集成[M].北京:中華書局,1984-1994.

[7] 孫詒讓.周禮正義[M].卷51.北京:中華書局,1987.2094-2097,2102-2103.

[8] 王引之.經傳釋詞[M].重刻本,1819(嘉慶24年).卷2:1-6.影印版.上海:上海古籍出版社,2001.續修四庫全書,第195冊:543-545.

[9] (美)夏含夷(Edward L. Shaughnessy).試論周原卜辭甶字——兼論周代貞卜之性質[C].夏含夷.古史異觀.上海:上海古籍出版社,2005.93-98.原載:古文字研究(第17輯).中華書局,1989.

(美)夏含夷.再論周原卜辭甶字與周代卜筮性質諸問題[C].夏含夷.興與象:中國古代文化史論集.上海:上海古籍出版社,2012.57-85.

[10] 孫詒讓.尙書駢枝[M].孫詒讓.大戴禮記斠補(外三種).濟南:齊魯書社,1988.44-45.

[11] 清華大學出土文獻研究與保護富达.清華大學藏戰國竹簡(叁)[M].上海:中西書局,2012.

[12] (日)太田方.韓非子翼毳[M].轉引自:陳啓天.韓非子校釋.上海:中華書局,1940.292-293.

[13] 孫詒讓.周禮正義[M].卷14.北京:中華書局,1987.539.

[14] 陳夢家.殷虛卜辭綜述[M].北京:中華書局,1988.94-97.

[15] 張玉金.西周漢語第一人稱代詞稱數問題研究[J].華南師範大學學報(社會科學版),2005(6):72-79,106.

[16] 新亭.岐山周公廟卜甲“王斯妹克奔逸于廟”的觀察和思考(修订稿).未刊.原載:復旦大學出土文獻與古文字研究富达,2014-4-26.

[17] 容庚(張振林,馬國權摹補).金文編[M].北京:中華書局,1985.742.

[18] 周法高,等.金文詁林[M].香港:香港中文大學,1975.卷1:86-90(總6370-6374).

方勇.甲骨文中的“瀕”字及相關問題[J].殷都學刊,2008(1):17-19,22.

[19] 郭沫若.周公簋釋文[C].郭沫若.金文叢考.改編本,北京:人民出版社,1954.307.

[20] 郭忠恕.汗簡[M].常熟:馮己蒼抄本,1645(順治2年).卷下1:61.影印版.上海:商務印書館,1934.

許慎.說文解字[M].宋刻本,卷11下:1.影印版.上海:商務印書館,1919-1922.

[21] 荆門市博物館.郭店楚墓竹簡[M].北京:文物出版社,1998.

馬承源,李零,等.上海博物館藏戰國楚竹書(二)[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[22] 許慎.說文解字[M].宋刻本,卷11下:1.影印版.上海:商務印書館,1919-1922.

[23] 高亨(董治安整理).古字通假會典[M].濟南:齊魯書社,1989.101-107.

[24] 段玉裁.說文解字注[M].經韻樓刻本,1815(嘉慶20年).卷2上:1.影印版(改補圈點).上海:上海古籍出版社,1981.48.

[25] 楊樹達.效卣跋[C].楊樹達.積微居金文說.北京:中國科學院,1952.104.

[26] (日)白川静.金文通釈[M].京都:白鶴美術館,1968.卷2:99.

[27] 陳劍.釋“琮”及相關諸字[C].陳劍.甲骨金文考釋論集.北京:線裝書局,2007.273-316.

[28] 李零.《容成氏》釋文考釋[C].上海博物館藏戰國楚竹書(二).上海:上海古籍出版社,2002.287.

[29] 詛楚文·湫淵[Z].“元至正中吳刊本”.影印版.郭沫若.石鼓文研究/詛楚文考釋.北京:科學出版社,1982.315-316.

[30] 李孝定.甲骨文字集釋[M].臺北:中央研究院歷史語言研究所,1970.2287-2288.

王慎行.卜辭所見羌人考[C].王慎行.古文字與殷周文明.西安:陝西人民教育出版社,1992.131.原載:中原文物,1991(1).

[31] 虞萬里.由甲骨刻辭多字結構說到多諸之音義及其民族與時地[C].虞萬里.榆枋齋學術論集.南京:江蘇古籍出版社,2001.481.原載:中國文字研究(第2輯).南寧:广西教育出版社,2001.

[32] 章太炎.文始[M].章太炎全集.上海:上海人民出版社,2014.卷7:224.

[33] 羅振玉.增訂殷虛書契考釋[M].東方學會,1927.卷中:3.影印版.羅振玉.殷虛書契考釋三種.北京:中華書局,2006.389.

[34] 裘錫圭.釋“![]() ”[C].裘錫圭.古文字論集.北京:中華書局,1992.11-16.原載:古文字學論集(初編).香港:香港中文大學中國文化研究所吳多泰中國語文研究富达,1983.

”[C].裘錫圭.古文字論集.北京:中華書局,1992.11-16.原載:古文字學論集(初編).香港:香港中文大學中國文化研究所吳多泰中國語文研究富达,1983.

[35] 王念孫.廣雅疏證[M].家刻本,1796(嘉慶元年).卷4下:7.影印版(句讀改補).北京:中華書局,1983.125.

[36] 于省吾.雙劍誃吉金文選[M].北平:大業印刷局,1932.卷上3:5.影印版.北京:中華書局,1998.178.

[37] 曾運乾.尙書正讀[M].北京:中華書局,1964.210.

[38] 林澐.從武丁時代的幾種“子卜辭”試論商代的家族形態[C].林澐學術文集.北京:中國大百科全書出版社,1998,46-59.原載:古文字研究(第1輯).北京:中華書局,1979.

[39] 曾運乾.尙書正讀[M].北京:中華書局,1964.173.

[40] 裘錫圭.關於商代的宗族組織與貴族和平民兩個階級的初步研究[C].裘錫圭.古代文史研究新探.南京:江蘇古籍出版社,1992.296-342.原載:文史(第17輯).北京:中華書局,1983.

[41] 劉心源.奇觚室吉金文述[M].自刻本,1902(光緒28年).卷1:9-10.影印版.北京:線裝書局,2005.金文文獻集成,第13冊:145-146.

(日)高田忠周.古籀篇[M].東京:說文樓,1925,卷26:7-9.影印版.北京:線裝書局,2005.金文文獻集成,第32冊:27-28.

丁山.殷商氏族方國志[M].丁山.甲骨文所見氏族及其制度.北京:中華書局,1988.126-127.

楊樹達.肇爲語首詞證[C].楊樹達.積微居小學述林.北京:中華書局,1983.242.

[42] 許慎.說文解字[M].宋刻本,卷5上:4.影印版.上海:商務印書館,1919-1922.

[43] 許慎.說文解字[M].宋刻本,卷8上:11.影印版.上海:商務印書館,1919-1922.

段玉裁.說文解字注[M].經韻樓刻本,1815(嘉慶20年).卷8上:71.影印版(改補圈點).上海:上海古籍出版社,1981.400.

[44] 劉雨,盧岩.近出殷周金文集録[M].北京:中華書局.2002.

劉釗.談史密簋銘文中的“![]() ”字[C].劉釗.古文字考釋叢稿.長沙:嶽麓書社,2005.101-105.原載:考古,1995(5).

”字[C].劉釗.古文字考釋叢稿.長沙:嶽麓書社,2005.101-105.原載:考古,1995(5).

湖北省博物館.曾侯乙墓[M].北京:文物出版社,1989.

[45] 洪適.隸釋[M].明萬曆刊本,卷14:3.影印版.上海:商務印書館,1935.

[46] 郭沫若.盠器銘考釋[C].郭沫若全集(考古編第6卷)·金文叢考補錄.北京:科學出版社,2002.130.原載:考古學報,1957(2).

[47] 吳闓生.吉金文録[M].卷1.轉引自:周法高,等.金文詁林.香港:香港中文大學,1975.卷12:465-467(總6959-6961).

[48] 朱鳳瀚.論周金文中“肇”字的字義[J].北京師範大學學報(人文社會科學版),2000(2):20-22.

[49] 丁山.殷商氏族方國志[M].丁山.甲骨文所見氏族及其制度.北京:中華書局,1988.126.

[50] 方稚松.殷墟甲骨文五種記事刻辭研究[M].北京:线装书局,2009.60-61.

[51].羅振玉.小臣宅彝跋[C].羅振玉.遼居乙稿.1931.25-26.影印版.北京:線裝書局,2005.金文文獻集成,第24冊:475.

[52].郭沫若.釋干鹵[C].郭沫若.金文叢考.改編本,北京:人民出版社,1954.188-200.

[53] 郭寶鈞.山彪鎮與琉璃閣[M].北京:科學出版社,1959.

殷周文字釋樷[M].北京:中華書局,1962.120-121.

[55] 郭沫若.釋弋[C].郭沫若.金文叢考.改編本,北京:人民出版社,1954.228.

裘錫圭.釋“柲”[C].裘錫圭.古文字論集.北京:中華書局,1992.17-34.原載:古文字研究(第3輯).北京:中華書局,1980.

[56] 曹瑋(張明惠攝影).周原甲骨文[M].北京:世界圖書出版公司北京公司,2002.

[57] 裘錫圭.文字學概要[M].北京:商務印書館,1988.121.

[58] 高亨.詩經今注[M].北京:清華大學出版社,2004.270.

[59] 水墨翰林.“董珊《異好簋銘小箋》”跟貼.第2樓.復旦大學出土文獻與古文字研究富达,2015-12-27.http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2695.

中國社會科學院考古研究所.小屯南地甲骨[M].北京:中華書局,1983.

[61] 裘錫圭.釋殷墟甲骨文裏的“遠”“![]() ”(邇)及有關諸字[C].裘錫圭.古文字論集.北京:中華書局,1992.1-10.原載:古文字研究(第12輯).北京:中華書局,1985.

”(邇)及有關諸字[C].裘錫圭.古文字論集.北京:中華書局,1992.1-10.原載:古文字研究(第12輯).北京:中華書局,1985.

[62] 曾運乾.尙書正讀[M].北京:中華書局,1964.219.

[63] 馬瑞辰.毛詩傳箋通釋[M].卷4.北京:中華書局,1989.114.

[64] 郭沫若.兩周金文辭大系圖彔考釋[M].增訂版,北京:科學出版社,1957.考釋:148.

[65] 楊樹達.![]() 伯

伯![]() 跋[C].楊樹達.積微居金文說.北京:中國科學院,1952.94.

跋[C].楊樹達.積微居金文說.北京:中國科學院,1952.94.

[66] 朱鳳瀚.![]() 器與魯國早期歷史[C].圖一:13, 圖三.朱鳳瀚,等.新出金文與西周歷史.上海:上海古籍出版社,2011.7,15.

器與魯國早期歷史[C].圖一:13, 圖三.朱鳳瀚,等.新出金文與西周歷史.上海:上海古籍出版社,2011.7,15.

[67] 董珊.新見魯叔四器銘文考釋[J/OL].復旦大學出土文獻與古文字研究富达,2011-8-3.http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1611.

[68] 馬瑞辰.毛詩傳箋通釋[M].卷29.北京:中華書局,1989.1085-1086.

本文收稿日期为2017年12月12日

本文发布日期为2017年12月13日

点击下载附件👨🏻🔬: 1884新亭客:異簋銘文尋證.doc

下载次数:92

-

井蛙 在 2017/12/14 19:44:27 评价道:第1楼

第四行首字左旁似爲雝(隹+吕)?

又所列“殿”字字形中《集成》4210衛簋之字應爲“睗”,非“殿”✊🏿,銘文中位於賞賜物品赤巿、鋚勒前,讀爲“錫”。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696782