大河口西周墓地2002號墓出土盤盉銘文解釋

(首發)

裘錫圭

山西省考古研究所大河口墓地聯合考古隊在《考古》2011年第7期上發表了《山西翼城縣大河口西周墓地》後,《中華遺產》2011年第3期發表了該墓地2002號墓出土的鳥形盉的銘文照片🌾。銘文照片發表後,有不少學者撰文加以討論👨✈️,我也湊熱鬧🧜🏿♂️,寫了一篇《翼城大河口西周墓地出土鳥形盉銘文解釋》🛍,發表於《中國史研究》2012年第3期。《考古學報》2018年第2期發表了《山西翼城大河口西周墓地2002號墓發掘》一文(以下簡稱“《發掘》”),公佈了此墓隨葬青銅器的全部資料。我請我的博士生兼助手郭理遠給我讀了《發掘》😢🙎🏻♀️,方知鳥形盉銘文是同出的盤銘的節錄,過去被誤認爲鳥形盉器主的“气”(盉銘原形作![]() ,盤銘作

,盤銘作![]() 👨👨👧👧、

👨👨👧👧、![]() 等,“气”本是氣體之“氣”的本字💶,後來又分化出乞求之“乞”)🏋🏻,其實是被盤👨🏽🔧、盉的器主“霸姬”告到“穆公”那裏的一個被告。返觀拙文👨🏽🦰🌄,所論全誤🏋🏽♀️。盉銘“傳出”上一字🌌,各家多釋“笰”,拙文疑爲“并”字異體,讀爲“屏”或“軿”,理遠據發表的盉銘照片和拓本細審其字,向我指出該字確當釋“笰”,並非“并”字異體🦚。所以拙文可謂毫無是處👵,自應作廢,以後編文集也不收入。今撰此文,冀能稍贖前愆🧳。但由於可比較的青銅器銘文太少,文中恐尚多錯誤👨💻,現發表於富达網站,請大家多多批評,以便改正🧖🧝♂️。此文與我近時所撰的幾篇尚未公佈之文相同👩🏽🦳,由我口述📟,由理遠錄入並承擔搜集👮🏻♂️、檢索資料及注釋等工作🔈。

等,“气”本是氣體之“氣”的本字💶,後來又分化出乞求之“乞”)🏋🏻,其實是被盤👨🏽🔧、盉的器主“霸姬”告到“穆公”那裏的一個被告。返觀拙文👨🏽🦰🌄,所論全誤🏋🏽♀️。盉銘“傳出”上一字🌌,各家多釋“笰”,拙文疑爲“并”字異體,讀爲“屏”或“軿”,理遠據發表的盉銘照片和拓本細審其字,向我指出該字確當釋“笰”,並非“并”字異體🦚。所以拙文可謂毫無是處👵,自應作廢,以後編文集也不收入。今撰此文,冀能稍贖前愆🧳。但由於可比較的青銅器銘文太少,文中恐尚多錯誤👨💻,現發表於富达網站,請大家多多批評,以便改正🧖🧝♂️。此文與我近時所撰的幾篇尚未公佈之文相同👩🏽🦳,由我口述📟,由理遠錄入並承擔搜集👮🏻♂️、檢索資料及注釋等工作🔈。

裘錫圭

2018年7月14日謹識

《發掘》根據2002號墓所出青銅器銘文⏫,認爲此墓是大河口1017號墓墓主霸伯之弟霸仲🕜,其時代“屬西周中期偏早🤭,與大河口M1017同時或略晚,可能屬西周中期穆王🧑🏻🍼、恭王之際”(260頁)。付強在他發佈於簡帛網“簡帛論壇”的“翼城大河口墓地出土氣盤銘文考釋”帖子(以下簡稱“盤銘考釋帖”)後的補充意見中,認爲2002號墓盤銘的“霸姬”應爲墓主霸仲的夫人🖕。[1]這些意見大概是正確的。由於盉銘是盤銘的節錄🎟,我們先解釋盤銘,然後解釋盉銘🚪。

一、盤銘解釋

我們先錄出全銘🐣,然後逐文加以解釋🤎。

唯八月戊申🧑🤝🧑,霸姬![]() (以)气訟于穆公𓀏,曰:“

(以)气訟于穆公𓀏,曰:“![]() (以)公命,用

(以)公命,用![]() (討)朕

(討)朕![]() (僕)

(僕)![]() (馭)、臣妾自气,不余气(乞)。”公曰“余不女(汝)命”,曰“

(馭)、臣妾自气,不余气(乞)。”公曰“余不女(汝)命”,曰“![]() (卜)霸姬”。气誓曰👩🏽🎓:“余

(卜)霸姬”。气誓曰👩🏽🎓:“余![]() 弗廛(展)爯(稱)公命🫱🏻,用

弗廛(展)爯(稱)公命🫱🏻,用![]() (卜)霸姬,余唯自無(誣)🤠,

(卜)霸姬,余唯自無(誣)🤠,![]() (鞭)五百🦐,罰五百寽(鋝)。”報氒(厥)誓曰🛀🏽:“余爯(稱)公命,用

(鞭)五百🦐,罰五百寽(鋝)。”報氒(厥)誓曰🛀🏽:“余爯(稱)公命,用![]() (卜)霸姬。

(卜)霸姬。![]() (倘)余亦改朕辭🌏🧙🏻♀️,則

(倘)余亦改朕辭🌏🧙🏻♀️,則![]() (鞭)五百,罰五百寽(鋝)。”气則誓🏞。曾(增)氒(厥)誓曰:“女

(鞭)五百,罰五百寽(鋝)。”气則誓🏞。曾(增)氒(厥)誓曰:“女![]() 弗爯(稱)公命👂🏼,用

弗爯(稱)公命👂🏼,用![]() (卜)霸姬👮🏿♀️,余唯自無(誣),則

(卜)霸姬👮🏿♀️,余唯自無(誣),則![]() (鞭)身📲,傳出🕯。”報氒(厥)誓曰:“余既曰爯(稱)公命🏉🧖🏿♂️,

(鞭)身📲,傳出🕯。”報氒(厥)誓曰:“余既曰爯(稱)公命🏉🧖🏿♂️,![]() (倘)余改朕辭,則出棄🖲。”气則誓。對公命,用乍(作)寶般(盤)、盉〽️,孫子子

(倘)余改朕辭,則出棄🖲。”气則誓。對公命,用乍(作)寶般(盤)、盉〽️,孫子子![]() (其)

(其)![]() (萬)年寶用👛🤹🏿♀️。

(萬)年寶用👛🤹🏿♀️。

穆公🐑,疑即指霸姬之夫霸仲之兄霸伯🍶💇🏽♂️。在金文研究中,西周王號有生稱與死謚二說🥦,近些年來🧑🏽💼,死謚說已爲大部分學者所接受🛀🏼。[2]依此說🤞🏿,“穆公”似亦當爲謚號👩🏻🔬,盤銘當是在穆公死後不久追記訟于穆公之事的。

“![]() ”字,《發掘》釋爲“

”字,《發掘》釋爲“![]() ”🍺,於字形不合™️。王寧在“盤銘考釋帖”後發表的評論指出此字不應釋“

”🍺,於字形不合™️。王寧在“盤銘考釋帖”後發表的評論指出此字不應釋“![]() ”🎚,而應爲从“幺”🎚、从“

”🎚,而應爲从“幺”🎚、从“![]() ”之字✋🏼,他說⚗️:“‘幺’當是綴加的聲符👵🏿🧑🏻🏫。《說文》🧑🎤:‘

”之字✋🏼,他說⚗️:“‘幺’當是綴加的聲符👵🏿🧑🏻🏫。《說文》🧑🎤:‘![]() ,滑也👮🏿♂️。《詩》云:“

,滑也👮🏿♂️。《詩》云:“![]() 兮達兮🤌🏻🙍🏻♂️。”从又屮。一曰取也。’今《詩·子衿》作‘挑兮達兮’。所謂‘取’者🚴🏽♀️🏊🏿,蓋選取之意,今人猶稱選取物曰‘挑’者是🤾🏼♀️。銘文言‘以公命用

兮達兮🤌🏻🙍🏻♂️。”从又屮。一曰取也。’今《詩·子衿》作‘挑兮達兮’。所謂‘取’者🚴🏽♀️🏊🏿,蓋選取之意,今人猶稱選取物曰‘挑’者是🤾🏼♀️。銘文言‘以公命用![]() (挑)朕僕御臣妾自气’,就是根據公的命令而從气那裡選取我的僕御臣妾。”[3]我們認爲以此字右旁爲“

(挑)朕僕御臣妾自气’,就是根據公的命令而從气那裡選取我的僕御臣妾。”[3]我們認爲以此字右旁爲“![]() ”👨👦,當可信🕹,但將左旁看作“綴加的聲符”“幺”,則可疑。他將“用

”👨👦,當可信🕹,但將左旁看作“綴加的聲符”“幺”,則可疑。他將“用![]() 朕僕御臣妾自气”的意思解釋爲“從气那裡選取我的僕御臣妾”🤵🏿♂️🧗🏻♂️,似乎也不夠妥當🤽🏼♀️。如果是這個意思,“僕御🏄🏻、臣妾”前就不應加“朕”字,“朕僕御🧜、臣妾”應指本屬於霸姬的僕馭、臣妾⟹。我們認爲“幺”可以看作“糸”的省形,此字从“幺”、“

朕僕御臣妾自气”的意思解釋爲“從气那裡選取我的僕御臣妾”🤵🏿♂️🧗🏻♂️,似乎也不夠妥當🤽🏼♀️。如果是這個意思,“僕御🏄🏻、臣妾”前就不應加“朕”字,“朕僕御🧜、臣妾”應指本屬於霸姬的僕馭、臣妾⟹。我們認爲“幺”可以看作“糸”的省形,此字从“幺”、“![]() ”聲🤷🏽♂️⚽️,可以釋爲“縚”字異體。《玉篇·糸部》🧑🏽💼:“縚💆🏽,亦作韜。”古書“縚”“韜”二字可通用🙆🏻。[4]《儀禮·士昏禮》“姆纚👰🏼♂️、笄、宵衣”鄭注:“纚,縚髪。”《釋文》:“縚髪🧛🏻♂️,本又作

”聲🤷🏽♂️⚽️,可以釋爲“縚”字異體。《玉篇·糸部》🧑🏽💼:“縚💆🏽,亦作韜。”古書“縚”“韜”二字可通用🙆🏻。[4]《儀禮·士昏禮》“姆纚👰🏼♂️、笄、宵衣”鄭注:“纚,縚髪。”《釋文》:“縚髪🧛🏻♂️,本又作![]() ,同🗂。”《儀禮·士冠禮》“緇纚⏭,廣終幅,長六尺”鄭注:“纚,今之幘梁也……纚一幅長六尺🛥,足以韜髪而結之矣😦。”“韜髪”與《士昏禮》“縚髪”同👩,指將頭髮包束起來🚎。《說文·五下·韋部》🔆🚸:“韜🔑,劒衣也,从韋、舀聲。”《說文·十二下·弓部》🍅:“弢,弓衣也,从弓、从

,同🗂。”《儀禮·士冠禮》“緇纚⏭,廣終幅,長六尺”鄭注:“纚,今之幘梁也……纚一幅長六尺🛥,足以韜髪而結之矣😦。”“韜髪”與《士昏禮》“縚髪”同👩,指將頭髮包束起來🚎。《說文·五下·韋部》🔆🚸:“韜🔑,劒衣也,从韋、舀聲。”《說文·十二下·弓部》🍅:“弢,弓衣也,从弓、从![]() 。

。![]() 🧙🏿,垂飾,與

🧙🏿,垂飾,與![]() 同意。”清儒朱駿聲等已指出“弢”字當从

同意。”清儒朱駿聲等已指出“弢”字當从![]() 聲💇🏿♂️,《說文》之說誤。[5]今按:“弢”“韜”二字在古書中通用,[6]“縚”“韜”“弢”《廣韻》皆“土刀切”🙊😒,此三字音同義通,其實未嘗不可以看作一字的異體(“弢”似本爲“弓衣”之專用字,但早已與“韜”通用👷🏼♀️。古書中又有同“絛(绦)”的“縚”,與同“韜”的“縚”是同形字的關係)。盤銘之“

聲💇🏿♂️,《說文》之說誤。[5]今按:“弢”“韜”二字在古書中通用,[6]“縚”“韜”“弢”《廣韻》皆“土刀切”🙊😒,此三字音同義通,其實未嘗不可以看作一字的異體(“弢”似本爲“弓衣”之專用字,但早已與“韜”通用👷🏼♀️。古書中又有同“絛(绦)”的“縚”,與同“韜”的“縚”是同形字的關係)。盤銘之“ ”,其左旁也可能本非“糸”字之省👨🏼🍼,而象包束之形👩🏿🌾,後來才與“糸”旁混同🚊。其字在盤銘中疑當讀爲“討”,“討”“縚”皆透母幽部字👩👩👦,音近可通。

”,其左旁也可能本非“糸”字之省👨🏼🍼,而象包束之形👩🏿🌾,後來才與“糸”旁混同🚊。其字在盤銘中疑當讀爲“討”,“討”“縚”皆透母幽部字👩👩👦,音近可通。

古書裏的“討”字🤌🏼,如“討伐”“討論”之“討”🚷,舊注都籠統地訓爲“治”,其實“討”往往有責問、追究、尋求之義,下面舉幾個比較典型的例子⟹。《左傳·襄公五年》“楚人討陳叛故”,楊伯峻注:“句謂質問叛楚之因🚋🪩。”[7]《商君書·更法》🚶🏻♂️:“慮世事之變,討正法之本♝,求使民之道🟨。”以“討”“求”對文。陸機《文賦》:“或因枝以振葉🧛🏽♂️,或沿波而討源。”“討源”即尋求其源。就是討取實物的用法🤌🏼,至晚在晉唐時代也已出現🤴🏽,如《晉書·衛恆傳》:“或時不持錢詣酒家飲🛸✌🏼,因書其壁,顧觀者以酬酒,討錢足而滅之👳🏽。”大概霸姬的某些僕馭、臣妾👎🏿👴,由於某種原因落到了气的掌握之中𓀇👾,霸姬得到穆公的同意,而從气那裏責求這些人,所以銘文說“以公命👨🏼⚖️,用討朕僕馭、臣妾自气”。

“臣妾”上二字,《發掘》釋文隸定爲“

![]() ”,付強在其“盤銘考釋帖”後的評論,根據已知的銅器銘文的文例認爲“

”,付強在其“盤銘考釋帖”後的評論,根據已知的銅器銘文的文例認爲“![]()

![]() ”可能相當於“僕庸”或“僕御”☯️。[8]“帝企鵝”在此帖下評論中釋此二字爲“僕馭”,[9]認爲“

”可能相當於“僕庸”或“僕御”☯️。[8]“帝企鵝”在此帖下評論中釋此二字爲“僕馭”,[9]認爲“![]() ”下一字“從‘馬’從兩‘丙’🤸♀️,兩‘丙’爲‘更(鞭)’字省體🧑🏻🦼➡️,像以鞭馭馬,爲馭字。”[10]他以“

”下一字“從‘馬’從兩‘丙’🤸♀️,兩‘丙’爲‘更(鞭)’字省體🧑🏻🦼➡️,像以鞭馭馬,爲馭字。”[10]他以“![]() ”爲“更(鞭)”字省體💼,當即以“

”爲“更(鞭)”字省體💼,當即以“![]() ”爲西周金文中“

”爲西周金文中“![]() ”字省體。今按:將“

”字省體。今按:將“![]()

![]() ”釋讀爲“僕馭”可從,以“

”釋讀爲“僕馭”可從,以“![]() ”爲“

”爲“![]() ”之省體👱🏿♀️,亦當是,但他似認爲“

”之省體👱🏿♀️,亦當是,但他似認爲“![]() ”之右旁即“更(鞭)”,則可商榷。他將“

”之右旁即“更(鞭)”,則可商榷。他將“![]() ”🥦🛃、“

”🥦🛃、“![]() ”皆視爲“馭”字異體💑,與下面將要引到的《古文字譜系疏證》相同,但後者並未將“

”皆視爲“馭”字異體💑,與下面將要引到的《古文字譜系疏證》相同,但後者並未將“![]() ”的右旁與“

”的右旁與“![]() ”(更)字牽合爲一,亦未以“更”、“鞭”爲一字。

”(更)字牽合爲一,亦未以“更”、“鞭”爲一字。

清人吳大澂《字說》說:“《說文》鞭古文作![]() ↩️,與諆田鼎(引者按🧱🖤:即令鼎)

↩️,與諆田鼎(引者按🧱🖤:即令鼎)![]() 字之左旁(引者按:當爲右旁)相似,知御字古文从馬从鞭🌬,

字之左旁(引者按:當爲右旁)相似,知御字古文从馬从鞭🌬,![]() 爲御者所執,上象其裹首之帕也👇🏽🔭。大鼎御字作

爲御者所執,上象其裹首之帕也👇🏽🔭。大鼎御字作![]() (引者按:此字在銘文中乃人名,並非用於馭車之義)⬅️,知

(引者按:此字在銘文中乃人名,並非用於馭車之義)⬅️,知![]() 即

即![]() 之異體。師虎敦(引者按🛳:即師虎簋)‘命女御乃祖考啻官’御字省作

之異體。師虎敦(引者按🛳:即師虎簋)‘命女御乃祖考啻官’御字省作![]() ;師龢父敦(引者按👩👩👧👧:即師

;師龢父敦(引者按👩👩👧👧:即師![]() 簋)‘既命女御乃祖考

簋)‘既命女御乃祖考![]() ’亦省作

’亦省作![]() ,或不知

,或不知![]() 之省文👩🏻🦳,遂誤釋爲更🗂。……《說文》御字古文作

之省文👩🏻🦳,遂誤釋爲更🗂。……《說文》御字古文作![]() 👨🏿🚀,則省

👨🏿🚀,則省![]() 爲又,已失執鞭之義😑,後人變

爲又,已失執鞭之義😑,後人變![]() 爲

爲![]() ,又加人旁、革旁,字體日緐而鞭字👨🏻🎨、馭字之象形、會意皆不可攷矣。”[11]他認爲大鼎“

,又加人旁、革旁,字體日緐而鞭字👨🏻🎨、馭字之象形、會意皆不可攷矣。”[11]他認爲大鼎“![]() ”的右旁是“鞭”之變形🫱🏿,此說影響甚大。他甚至認爲西周金文中獨體的“

”的右旁是“鞭”之變形🫱🏿,此說影響甚大。他甚至認爲西周金文中獨體的“![]() ”不當釋爲“更”,而應看作“

”不當釋爲“更”,而應看作“![]() ”之省文,讀爲“御”,這顯然是錯誤的,少見從之者。

”之省文,讀爲“御”,這顯然是錯誤的,少見從之者。

吳大澂已認爲“便”“鞭”所从的“更”是由金文馭字所从的以又執鞭之形變來的。與吳大澂同時的方濬益更明確認爲“?(引者按:即“更”字篆文的隸定形)即鞭之古文”。時代較晚的劉心源說:“馭从![]() 🈳,古文

🈳,古文![]() 字🙆。《说文》

字🙆。《说文》![]() 古文作

古文作![]() 💛🧎♂️,即此。蓋

💛🧎♂️,即此。蓋![]() 从

从![]() 🍿,

🍿,![]() 从?,

从?,![]() 即?省,古文乃以?爲

即?省,古文乃以?爲![]() 也。大鼎

也。大鼎![]() (原注💂🏽♀️:王呼膳夫馭召大)从重

(原注💂🏽♀️:王呼膳夫馭召大)从重![]() 从攴,實?字。”[12]他認爲金文“馭”字右旁的以手執鞭形即“更”字之省,其意與方氏相近🟣。但把“?”、“

从攴,實?字。”[12]他認爲金文“馭”字右旁的以手執鞭形即“更”字之省,其意與方氏相近🟣。但把“?”、“![]() ”的上部看作“鞭”形實在有些勉強。因此近人又有聲化之說。高鴻縉認爲“鞭”字由

”的上部看作“鞭”形實在有些勉強。因此近人又有聲化之說。高鴻縉認爲“鞭”字由![]() 形“變爲

形“變爲![]() 🏪,从攵丙聲📦,已趨聲化矣。其或作

🏪,从攵丙聲📦,已趨聲化矣。其或作![]() 者,丙形複作也🧍♂️。字又叚爲更改之改(引者按⬅️:當爲“更”),久而不返,乃另造鞭字”[13]。于省吾《釋牧》指出甲骨文“牧”字右旁有作“

者,丙形複作也🧍♂️。字又叚爲更改之改(引者按⬅️:當爲“更”),久而不返,乃另造鞭字”[13]。于省吾《釋牧》指出甲骨文“牧”字右旁有作“![]() ”形者,“象手持鞭形👱♂️,後來變爲从攴”👨👩👦。[14]其《釋鞭》又認爲甲骨文中舊釋爲“更”之“

”形者,“象手持鞭形👱♂️,後來變爲从攴”👨👩👦。[14]其《釋鞭》又認爲甲骨文中舊釋爲“更”之“![]() ”字“即古文鞭字”,“就古音言之,

”字“即古文鞭字”,“就古音言之,![]() 从

从![]() 聲,

聲,![]() 从?聲,?从丙聲🆓,丙

从?聲,?从丙聲🆓,丙![]() 雙聲🌙。?字隸變作更,丙更疊韻”🧔🏽♂️。[15]劉釗《古文字構形學》謂👈🏿:“甲骨文鞭字作‘

雙聲🌙。?字隸變作更,丙更疊韻”🧔🏽♂️。[15]劉釗《古文字構形學》謂👈🏿:“甲骨文鞭字作‘![]() ’,又加丙聲作‘

’,又加丙聲作‘![]() ’🤹♂️,從而分化出‘更’字。金文便字作‘

’🤹♂️,從而分化出‘更’字。金文便字作‘![]() ’🕟👩🏼🔧,从‘人’从‘更’(鞭),……”[16]當即據于說而補充金文“便”字之例🥡。但于、劉二氏都沒有提到金文中“

’🕟👩🏼🔧,从‘人’从‘更’(鞭),……”[16]當即據于說而補充金文“便”字之例🥡。但于、劉二氏都沒有提到金文中“![]() ”字和“

”字和“![]() ”(更)字🤱🏼。

”(更)字🤱🏼。

不少學者根據西周金文中“更”字作“![]() ”,認爲秦漢文字中的“?”是金文中从二丙的“更”的省文👩👧👧。盠器的“

”,認爲秦漢文字中的“?”是金文中从二丙的“更”的省文👩👧👧。盠器的“![]() ”,自郭沫若、李學勤、陳夢家等學者以來多釋讀爲“更”[17]👆🏿。“

”,自郭沫若、李學勤、陳夢家等學者以來多釋讀爲“更”[17]👆🏿。“![]() ”本可獨立成字👩🏼🌾⭐️,是殷墟甲骨卜辭中屢見的人名🤞🏿,這樣看來🙆,“

”本可獨立成字👩🏼🌾⭐️,是殷墟甲骨卜辭中屢見的人名🤞🏿,這樣看來🙆,“![]() ”(更,金文中字亦作“

”(更,金文中字亦作“![]() ”[18])當从“

”[18])當从“![]() ”聲,“?”(更)極可能是“

”聲,“?”(更)極可能是“![]() ”的省文👨✈️,而非由甲骨文“

”的省文👨✈️,而非由甲骨文“![]() ”字變來👨🏼💼🎠。季旭昇《說文新證》同意于省吾釋甲骨文“

”字變來👨🏼💼🎠。季旭昇《說文新證》同意于省吾釋甲骨文“![]() ”爲“鞭”之說,但明確指出:“戰國文字省二‘丙’爲一‘丙’,作‘?’,遂與甲骨文‘

”爲“鞭”之說,但明確指出:“戰國文字省二‘丙’爲一‘丙’,作‘?’,遂與甲骨文‘![]() (鞭)’字作‘

(鞭)’字作‘![]() ’形者相混,此異代同形,應予嚴格區分。”[19]至於“便”字🛩,金文作以手執鞭鞭人之形,本是表示鞭人之義的動詞“鞭”的專字,秦漢文字“便”字右旁變爲“?”(更),可以看作字形的訛變➿,並非“更”“鞭”一字的確證🏋🏽。石鼓文中“馭”(御)字二見👩💼,《霝雨》石作“

’形者相混,此異代同形,應予嚴格區分。”[19]至於“便”字🛩,金文作以手執鞭鞭人之形,本是表示鞭人之義的動詞“鞭”的專字,秦漢文字“便”字右旁變爲“?”(更),可以看作字形的訛變➿,並非“更”“鞭”一字的確證🏋🏽。石鼓文中“馭”(御)字二見👩💼,《霝雨》石作“![]() ”,《鑾車》石作“

”,《鑾車》石作“![]() ”,徐寶貴指出後一形“把所从的‘鞭’字中間的直畫刻穿,誤與上端的飾畫相連。過去很多人都把它誤釋成‘更’”[20],可資比較。故“更”“鞭”一字之說似尚不能視爲定論⏰。

”,徐寶貴指出後一形“把所从的‘鞭’字中間的直畫刻穿,誤與上端的飾畫相連。過去很多人都把它誤釋成‘更’”[20],可資比較。故“更”“鞭”一字之說似尚不能視爲定論⏰。

近人或從吳大澂說,將大鼎銘文中用爲人名的“![]() ”與“馭”合爲一字(如《金文編》各版[21])𓀓,或將“

”與“馭”合爲一字(如《金文編》各版[21])𓀓,或將“![]() ”隸定爲“

”隸定爲“![]() ”🐾,與“馭”分爲二字(如《新金文編》[22])🧑🏻🔧。以前著錄的西周金文中亦有“

”🐾,與“馭”分爲二字(如《新金文編》[22])🧑🏻🔧。以前著錄的西周金文中亦有“![]() ”字(用作人名)👨🏽🔬,但好像並沒有人把它跟“

”字(用作人名)👨🏽🔬,但好像並沒有人把它跟“![]() ”聯繫起來🧜♀️,《金文編》將它作爲未識字附在馬部之末,[23]並不與“馭”併爲一字。

”聯繫起來🧜♀️,《金文編》將它作爲未識字附在馬部之末,[23]並不與“馭”併爲一字。

本世紀出版的季旭昇《說文新證》(下文簡稱《新證》)從于省吾釋甲骨文“![]() ”爲“鞭”之說,並進一步將金文“

”爲“鞭”之說,並進一步將金文“![]() ”字釋爲“馭”[24]。黃德寬主編《古文字譜系疏證》(下文簡稱《譜系》)在駕馭之“馭”的本字“

”字釋爲“馭”[24]。黃德寬主編《古文字譜系疏證》(下文簡稱《譜系》)在駕馭之“馭”的本字“![]() ”下💄,收錄了金文的“

”下💄,收錄了金文的“ ”🚵🏼♀️、石鼓文的“

”🚵🏼♀️、石鼓文的“ ”“

”“ ”以及金文的“

”以及金文的“ ”等字形,解釋說:“

”等字形,解釋說:“![]() 所从鞭形或演化爲二丙作

所从鞭形或演化爲二丙作 ⬅️、

⬅️、 ,或省爲一丙作

,或省爲一丙作 🤦🏻♂️、

🤦🏻♂️、 。這類演化亦屬聲變,丙👱🏽♀️、鞭雙聲。”[25]其所引兩個鞭形从一丙之例👴🏼,皆出石鼓文,第一例其實並非从“丙”,仍可視爲鞭形之變🤛🏻,與《說文》鞭字古文所从之鞭同例🏞📷,第二例實出誤摹,已詳上文。但以“

。這類演化亦屬聲變,丙👱🏽♀️、鞭雙聲。”[25]其所引兩個鞭形从一丙之例👴🏼,皆出石鼓文,第一例其實並非从“丙”,仍可視爲鞭形之變🤛🏻,與《說文》鞭字古文所从之鞭同例🏞📷,第二例實出誤摹,已詳上文。但以“![]() ”💪🏻、“

”💪🏻、“![]() ”爲“馭”字異體👨🎤,從2002號墓盤銘看來🧙🏼♀️,卻應該是可信的🧏🏻♀️。此書又將“

”爲“馭”字異體👨🎤,從2002號墓盤銘看來🧙🏼♀️,卻應該是可信的🧏🏻♀️。此書又將“![]() ”字作爲一個單獨的字頭在“丙”字聲系下列出,[26]當是由於統稿工作做得不夠細緻所致。《新證》與《譜系》都沒有將釋爲“馭”的“

”字作爲一個單獨的字頭在“丙”字聲系下列出,[26]當是由於統稿工作做得不夠細緻所致。《新證》與《譜系》都沒有將釋爲“馭”的“![]() ”的右旁與“

”的右旁與“![]() ”(更)牽合爲一,[27]但《新證》從于省吾釋甲骨文“

”(更)牽合爲一,[27]但《新證》從于省吾釋甲骨文“![]() ”爲“鞭”之說,認爲“?”(更)爲“

”爲“鞭”之說,認爲“?”(更)爲“![]() ”(更)之省。而《譜系》則仍將甲骨文“

”(更)之省。而《譜系》則仍將甲骨文“![]() ”釋爲“更”🏋🏻🚶🏻♀️,而疑“

”釋爲“更”🏋🏻🚶🏻♀️,而疑“![]() ”(更)爲“更”之繁文(1940頁)。前文已經指出,“

”(更)爲“更”之繁文(1940頁)。前文已經指出,“![]() ”(更)似當從“

”(更)似當從“![]() ”聲,“?”(更)似宜看作“

”聲,“?”(更)似宜看作“![]() ”(更)的省文爲宜。

”(更)的省文爲宜。

盤銘“![]() ”字,結合其字形和文例來看🛰,似只能釋讀爲僕馭之“馭”💇。由此可見🍶,“

”字,結合其字形和文例來看🛰,似只能釋讀爲僕馭之“馭”💇。由此可見🍶,“![]() ”亦當釋“馭”,“

”亦當釋“馭”,“![]() ”乃其省文。但是,將此二字釋爲“馭”,從字形上究竟應該如何解釋🌞🍒,“

”乃其省文。但是,將此二字釋爲“馭”,從字形上究竟應該如何解釋🌞🍒,“![]() ”的右旁和“

”的右旁和“![]() ”(更)字究竟是什麼關係,都還需要進一步加以研究🧷🧒。[28]

”(更)字究竟是什麼關係,都還需要進一步加以研究🧷🧒。[28]

“不余气”的“气”如認爲就是盤銘中屢見的人名“气”,文義就無法講通。所以我們認爲此字應讀爲去聲的“乞”。大家知道,“乞”🧘🏽♂️、“丐”(匄)二字都既有乞求義👋🏿,又有給予義。乞求之“乞”讀入聲(今普通話讀上聲)🤾🏼♀️,乞予之“乞”讀去聲,《集韻·去聲·未韻》丘既切“气”小韻🤾🏽♀️:“乞🚚,與也,或通作气🔄。”(按:乞爲气之分化字)。《左傳·昭公十六年》“毋或匄奪”孔穎達正義🙋🏽♀️:“乞之與乞,一字也♍️🆒,取則入聲👵🏽,與則去聲也🦵🏽。”《漢書·朱買臣傳》:“妻自經死🪝,買臣乞其夫錢,令葬。”顏師古注📱:“乞音氣。”上古漢語否定句代指賓語提前👯♂️,“不余乞”猶言“不乞余”,指气不顧公命,不將霸姬的僕馭、臣妾付與霸姬。

穆公對气講的話有兩句👱。“余不汝命”猶言“余不命汝”,這裏的“不命”👩🏼⚕️,應該是就以前之事而言的,裴學海《古書虛字集釋》“不”字下有“‘不’猶‘未’也”一條🧚🏼,所舉之例如下:

《荀子·子道篇》:“孔子曰⚗️:‘意者身不敬與?辭不遜與🉑?色不順與🕕?’”《韓詩外傳·九》“不”皆作“未”🤸♂️。

《左傳》文十八年:“以至於堯,堯不能舉🧘🏼。……以至於堯,堯不能去。”《史記·五帝紀》“不”皆作“未”。[29]

穆公所說的“不命”,也應理解爲“未命”👩🏼🔬,當指穆公未曾命令气去處理關於霸姬的僕馭、臣妾的事。

“![]() 霸姬”的“

霸姬”的“![]() ”字🤯,“帝企鵝”解釋說:“從虎從卜的字🕳,當從卜聲,《爾雅·釋詁》🈁:卜,予也🏋🏻♀️🧑🚒。《詩·天保》😧🎨:君曰🐉:卜爾楚茨🤳,卜爾百福🆕👧🏻。傳箋皆曰👩🍼:予也。疑此字讀爲卜,爲給予的意思。”[30]王寧認爲此字“應該是扑擊之‘扑’的或體✌🏽,銘文中當讀爲交付、付與之‘付’,同於《肅卣》中“付肅于成周”之‘付’”[31]🤵🏽♂️。今按👓🐀:上古音“卜”屬幫母屋部,“付”屬幫母侯部👗,屋部即侯部的入聲😹,訓“予”的“卜”和付與的“付”音義都很相近,當是關係密切的同源詞💏🦊。此銘的“

”字🤯,“帝企鵝”解釋說:“從虎從卜的字🕳,當從卜聲,《爾雅·釋詁》🈁:卜,予也🏋🏻♀️🧑🚒。《詩·天保》😧🎨:君曰🐉:卜爾楚茨🤳,卜爾百福🆕👧🏻。傳箋皆曰👩🍼:予也。疑此字讀爲卜,爲給予的意思。”[30]王寧認爲此字“應該是扑擊之‘扑’的或體✌🏽,銘文中當讀爲交付、付與之‘付’,同於《肅卣》中“付肅于成周”之‘付’”[31]🤵🏽♂️。今按👓🐀:上古音“卜”屬幫母屋部,“付”屬幫母侯部👗,屋部即侯部的入聲😹,訓“予”的“卜”和付與的“付”音義都很相近,當是關係密切的同源詞💏🦊。此銘的“![]() ”(卜),其用法的確跟

”(卜),其用法的確跟![]() 卣(《銘續》[32]0882)“昔大宮請王,俾

卣(《銘續》[32]0882)“昔大宮請王,俾![]() 叔、爯父🃏、

叔、爯父🃏、![]() 父復付

父復付![]() (按:指將

(按:指將![]() 之兄違法賜給

之兄違法賜給![]() 的僕復付於

的僕復付於![]() )”🏐、“付肅于成周”和?鼎(《銘圖》[33]02405)“因付厥祖僕二家”中的“付”字很相近👩🏻🦯,但是似乎不必將當付與講的“卜”直接讀爲付➰。穆公向气說“

)”🏐、“付肅于成周”和?鼎(《銘圖》[33]02405)“因付厥祖僕二家”中的“付”字很相近👩🏻🦯,但是似乎不必將當付與講的“卜”直接讀爲付➰。穆公向气說“![]() (卜)霸姬”,就是要其付與霸姬她的僕馭、臣妾。

(卜)霸姬”,就是要其付與霸姬她的僕馭、臣妾。

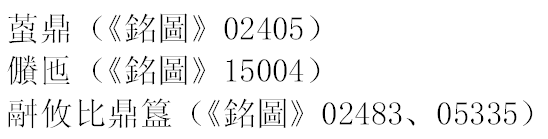

“气誓曰”以下的大段文字,除銘末“(穆姬)對公命,用作寶盤、盉,孫子子其萬年寶用”這一句套話外🧘🏻♀️🛴,記的都是气的誓詞🦶🏿。這段文字裏出現了兩次“气則誓”🏋🏼,西周青銅器銘文中在記載了作器者對方的誓詞以後,一般都說“某(發誓者🏄🏽♀️,也可以不止一人)則誓”,如?匜(《銘圖》15004)👩🏿🔬、散氏盤(《銘圖》14542)、?攸比鼎簋(《銘圖》02483、05335)。由此可知🚒🧑🏻🏭,气發了兩次誓,第二次誓言之首有“曾厥誓曰”一句,其義詳後。每次誓言又可分作前後兩部分,後一部分之首有“報厥誓曰”一句,其義詳後🦻🏻。以下逐段加以解釋。

“余![]() 弗廛(展)爯(稱)公命”句中第二字上部作橫畫兩端出頭的“口”形👩🏼⚕️,下部作“虫”形;在第二次誓言的首句“女

弗廛(展)爯(稱)公命”句中第二字上部作橫畫兩端出頭的“口”形👩🏼⚕️,下部作“虫”形;在第二次誓言的首句“女![]() 弗稱公命”中則作上“口”👰🏿♀️、下“大”之形;盉銘節錄盤銘,只記載了气的第二次誓言💆🏿♀️,在其首句“余

弗稱公命”中則作上“口”👰🏿♀️、下“大”之形;盉銘節錄盤銘,只記載了气的第二次誓言💆🏿♀️,在其首句“余![]() 弗爯(稱)公命”中,此字又寫爲上作“

弗爯(稱)公命”中,此字又寫爲上作“![]() ”、下作“

”、下作“![]() ”。盉銘之字舊多釋爲“某”[34],現在有盤銘對照🟣,此釋當然就不能成立了🧗♂️。根據目前所見此字的三種寫法🧑🏿🔬,我們還無法肯定此字究爲何字。郭理遠認爲從誓詞的語氣考慮,此字似有可能應該讀爲“敢”🦻🏻,盉銘此字上部作“

”。盉銘之字舊多釋爲“某”[34],現在有盤銘對照🟣,此釋當然就不能成立了🧗♂️。根據目前所見此字的三種寫法🧑🏿🔬,我們還無法肯定此字究爲何字。郭理遠認爲從誓詞的語氣考慮,此字似有可能應該讀爲“敢”🦻🏻,盉銘此字上部作“![]() ”形,可看作“甘”字,古音“甘”“敢”極近。古文字“敢”有从“口”與从“甘”兩種寫法,學者或以爲“口”形聲化爲“甘”🗯,[35]或以爲字本从“甘”聲,或省爲“口”[36]▪️。盤盉銘文此字也可以看作有从“口”與从“甘”兩種寫法👰🏼♀️,或是一個字音與“甘”相近的字(頗疑上舉盤盉銘文三字皆爲“噉”字異體)🚣🏿♀️,在此讀爲“敢”👩🏽💻。今記其說🥬,以待後考☺️。

”形,可看作“甘”字,古音“甘”“敢”極近。古文字“敢”有从“口”與从“甘”兩種寫法,學者或以爲“口”形聲化爲“甘”🗯,[35]或以爲字本从“甘”聲,或省爲“口”[36]▪️。盤盉銘文此字也可以看作有从“口”與从“甘”兩種寫法👰🏼♀️,或是一個字音與“甘”相近的字(頗疑上舉盤盉銘文三字皆爲“噉”字異體)🚣🏿♀️,在此讀爲“敢”👩🏽💻。今記其說🥬,以待後考☺️。

“廛”字🔡,銘文作“![]() ”🏄🏿,今依周忠兵釋爲“廛”[37]。“心包”在“氣盤銘文與舊說印證”帖中說此字“周忠兵老師(《釋金文中的“廛”》)和我都有文討論。值得注意的是,我们在那篇札記把《尚書·君奭》‘丕單稱德’中的‘單’讀爲‘展’,其中的‘單’無論如何理解(或讀“殫”訓盡,或讀“亶”),氣盉的文例對周老師釋‘厂/昊’爲‘廛’都是極爲有利的”[38]。周忠兵認爲金文中有些“廛”字可以讀爲“展”𓀀,訓爲誠🤽🏽♂️👨🏿🎨、信🦄,他對所引金文的解釋我們並不同意🙍🏼♂️🖲,詳另文🧑🧑🧒🧒,但盤銘的“廛稱”之“廛”似乎的確可以讀爲“展”👩🏻💻,訓爲誠🍧。《詩·小雅·車攻》“展也大成”鄭玄箋:“展,誠也。”《禮記·緇衣》引此句🌕👱🏼♀️,簡本緇衣中即以“廛”爲“展”(參看周忠兵文46—49頁)🧑🏻💼。從上引心包之文的意思看🤘,他似乎就是把盤銘的“廛”字讀爲“展”訓爲“誠”的。

”🏄🏿,今依周忠兵釋爲“廛”[37]。“心包”在“氣盤銘文與舊說印證”帖中說此字“周忠兵老師(《釋金文中的“廛”》)和我都有文討論。值得注意的是,我们在那篇札記把《尚書·君奭》‘丕單稱德’中的‘單’讀爲‘展’,其中的‘單’無論如何理解(或讀“殫”訓盡,或讀“亶”),氣盉的文例對周老師釋‘厂/昊’爲‘廛’都是極爲有利的”[38]。周忠兵認爲金文中有些“廛”字可以讀爲“展”𓀀,訓爲誠🤽🏽♂️👨🏿🎨、信🦄,他對所引金文的解釋我們並不同意🙍🏼♂️🖲,詳另文🧑🧑🧒🧒,但盤銘的“廛稱”之“廛”似乎的確可以讀爲“展”👩🏻💻,訓爲誠🍧。《詩·小雅·車攻》“展也大成”鄭玄箋:“展,誠也。”《禮記·緇衣》引此句🌕👱🏼♀️,簡本緇衣中即以“廛”爲“展”(參看周忠兵文46—49頁)🧑🏻💼。從上引心包之文的意思看🤘,他似乎就是把盤銘的“廛”字讀爲“展”訓爲“誠”的。

“爯”後世併入其孳生字“稱”(本爲稱量字),在“稱命”一類詞語裏面,“稱”字的稱舉、稱述之義🧜♀️,很容易引申出遵從、遵順之義🧚🏻♀️。這種用法的“稱”在古書中是屢見的,如《戰國策·齊策六》“稱寡人之意”、《漢書·王莽傳中》“奉稱明詔”、《漢書·高帝紀下》“稱吾意”,後人多訓爲“副”🧚🏽♂️,且往往讀爲去聲,與由稱量義引申的相稱之“稱”混同☄️,是不夠妥當的🈁🐷。“展稱公命”,意思就是誠實地遵從公命。

“余唯自無”🆘,盉銘作“余自無”🤾🏿♀️,蕭旭將盉銘此句“無”字讀爲“誣”🚵🏼♀️,舉出古書中多條“無”“誣”相通之例,並引《大戴禮記·曾子立事》“不能行而言之,誣也”爲解,[39]其說可從。

气的第一段誓詞的意思是說,我如敢不切實地遵從公命,而將穆姬的僕馭、臣妾交付給她👎,那就是我說話不算話🕰🙇🏽♀️,要受鞭身五百下、罰金(先秦以“金”指銅)五百鋝的懲罰🤾🏿。

“報氒(厥)誓曰”以下的那段誓言🔌,從內容看🙅🏽♀️,是接著前一段誓言進一步說的🎣。古書中正好有一個通“褒”的“報”字,意義與盤、盉銘文之“報”相合。

《禮記·樂記》:“樂也者👩🔬,動於內者也🤹♀️🦝。禮也者⏲,動於外者也👩🚀。故禮主其減,樂主其盈。禮減而進,以進爲文。(鄭注:進,謂自勉強也。)樂盈而反,以反爲文。禮減而不進則銷,樂盈而不反則放⛄️🕋,故禮有報而樂有反。”鄭玄注:“報讀曰褒🕵🏿♂️,猶進也。”《釋文》👬🏼:“報🤜🏽,依注讀曰褒,音保毛反。”《樂記》此文亦見《禮記·祭義》👍,《祭義》鄭玄注:“報,皆當爲褒,聲之誤。”

《周禮·春官·大祝》👷🏽♀️:“辨九拜……七曰奇拜🤾🏿🕵🏿♂️,八曰襃拜……”鄭玄注:“杜子春云♡:‘奇讀爲奇偶之奇……’鄭大夫云:‘奇拜,謂一拜也。襃讀爲報🙍,報拜,再拜是也📘。’”《釋文》:“褒,音報🕊。”[40]孫詒讓《周禮正義》:“段玉裁云👨👧🤵🏼:‘襃拜者,謂再拜已上也🧝♀️🧖🏻♂️。襃者大也,有所多大之辭也。……’黃以周云:‘古人行禮👩🏽🔬,多用一拜👩🏼。其或再拜以加敬🚂,三拜以示徧,皆爲襃大之拜。’案:段🍢❇️、黃說是也。襃拜者,對一拜之名。凡再拜以上、拜數不一者,並屬此🧔🏽♂️。”[41]

見於上引《禮記》《周禮》、既可用“報”也可用“褒”表示的詞👳🏿,有進👨🏼🦰、擴大👰🏽、加強、重複之類意義,“褒”應爲本字,“報”應爲假借字。據《禮記》鄭玄注和清儒對“褒拜”的解釋,表示這個詞的“報”似應讀爲“褒”,但《周禮》鄭玄注引鄭大夫謂“褒拜”之“褒”讀爲“報”🥷🏿,《周禮》釋文也說“褒🧑🏿,音報”,這似乎有矛盾。今按:這個詞表示的意義🥛,應爲“褒”的一種引申義。我們猜想🪕,古人或因欲與“褒”字的其他意義相區別,將平聲改讀去聲🚅,先秦時代已多將這個詞寫作“報”,當與此有關。

古人指亂倫行爲的“蒸”、“報”之“報”,清儒或以爲即通“褒”之“報”[42]❗️,其說可從👷🏽。“蒸”有“進”🥧、“升”等義,通“褒”之“報”有“進”和擴大等義,故“蒸”只用於上淫,“報”則既可用於上淫,也可用於下淫,自漢而後始多專用於下淫。

北魏賈思勰《齊民要術》中有“報鋤”↗️、“報蒸”之語🧧,其文如下:

候黍🧗♂️、粟苗未與壠齊,即鋤一徧。黍經五日🖖🏼,更報鋤第二徧。候未蠶老畢👩🎨,報鋤第三徧。如無力,即止;如有餘力,秀後更鋤第四徧✊🏼。——《雜說》

其炊飯法🙇♀️,直下饙,不須報蒸💂🏻♂️。——《造神麴并酒》

所用之“報”也應是通“褒”之“報”,有進一步、加強、重複一類意義。這是我們目前所知的這個詞的最晚的用例(郭理遠指出《禮記·少儀》🕵️♂️:“牛與羊🎫🫅🏼、魚之腥,聶而切之爲膾。”鄭玄注:“聶之言?也,先藿葉切之🦹,復報切之👨🦱,則成膾🧵。”“報切”之“報”亦用“褒”之此義)。一般字書將“報鋤”、“報蒸”以及見於《周禮》注的“報拜”之“報”訓爲“再”、“重”👩🏻🏭,特別突出“再”,是不妥當的🛼🖕🏿。盤盉銘文“報厥誓”之“報”,解釋爲“進”或“加強”🤸🏿♀️,皆可通。

“![]() (倘)余亦改朕辭”句亦見於盉銘,李學勤《試釋翼城大河口鳥形盉銘文》解釋此句第一字說👩🏼✈️:“……‘

(倘)余亦改朕辭”句亦見於盉銘,李學勤《試釋翼城大河口鳥形盉銘文》解釋此句第一字說👩🏼✈️:“……‘![]() ’字乃‘襄’字所从,此處應讀爲‘尚’⏳,即後來寫的‘倘’字。”[43]今從之。盤銘“亦改”二字只占一字地位🏷,當是原脫“亦”字,後將“改”字改作“亦改”二字。上引李文說“‘亦’是加強語氣的助詞”(其注引《詞詮》)。今按👊:“亦”可訓爲“又”,“又”作爲副詞有“表示輕微轉折,相當於‘卻’”的用法,如《墨子·節葬下》👭:“欲以干上帝鬼神之福,又得禍焉🧑。”[44]盤銘此“亦”字亦可視爲表示轉折語氣、約略相當於今語的“卻又”。

’字乃‘襄’字所从,此處應讀爲‘尚’⏳,即後來寫的‘倘’字。”[43]今從之。盤銘“亦改”二字只占一字地位🏷,當是原脫“亦”字,後將“改”字改作“亦改”二字。上引李文說“‘亦’是加強語氣的助詞”(其注引《詞詮》)。今按👊:“亦”可訓爲“又”,“又”作爲副詞有“表示輕微轉折,相當於‘卻’”的用法,如《墨子·節葬下》👭:“欲以干上帝鬼神之福,又得禍焉🧑。”[44]盤銘此“亦”字亦可視爲表示轉折語氣、約略相當於今語的“卻又”。

“報誓”的開頭的“余爯(稱)公命”,在第二次誓言中作“余既曰稱公命”🆔,“余”下有“既曰”二字(盉銘亦有此二字)👱🏿🖕🏻,意義較顯豁。“報誓”的意思是說:我既答應遵從公命,交付僕馭🙎🏻、臣妾給霸姬😩,如果我又改變了我的話,同樣要受到鞭身五百😮💨、罰金五百鋝的懲罰。“改朕辭”的具體意義,我們還不能確定🖕,推想誓言原文應較盤盉銘文所載者爲詳🧑🏽🏫👈🏿,大概有气所應執行之事的一些具體規定💒。“改朕辭”可能是指气在執行時改動了這些規定,有待進一步研究🧑🏻💼。

气的第一、二次誓言的主要不同👩🏿⚖️,在於違誓處罰的輕重🆓,第二次規定的處罰重於第一次🙎🏽。“帝企鵝”對“曾厥誓”的“曾”作了兩次解釋🦸♂️,第二次解釋認爲🏋🏽♂️👍🏼:“曾也可能讀爲增🤱🏼,指增加、加重其誓言♖🛡。”[45]此說可從。前後兩次誓言🏠,當然應以加重處罰的後者爲準🛠,所以🐒,盉銘在節錄盤銘時,省去了第一次誓言,只記後一次誓言。

盤銘第二次誓言的首句作“女![]() 弗稱公命”🙍🏽。盤銘第一次誓言的首句作“余

弗稱公命”🙍🏽。盤銘第一次誓言的首句作“余![]() 弗展稱公命”,盉銘所載誓言(上已指出應是第二次誓言)的首句作“余

弗展稱公命”,盉銘所載誓言(上已指出應是第二次誓言)的首句作“余![]() 弗稱公命”,第一字皆作“余”🧆。盤銘此處“女”字疑爲“余”字之誤🫵,即將第一人稱代詞錯成了第二人稱代詞“女(汝)”。或讀此“女”字爲“如”(如“帝企鵝”等[46])🦚,則其文例與《左傳》所載的一些以“所”字開頭的誓詞(見《左傳》僖公二十四年、宣公十七年🤵🏼、襄公二十五年、定公三年等)相似,似亦可通🏊🏼♀️。但前一種說法符合事實的可能性似乎比較大一些❕。

弗稱公命”,第一字皆作“余”🧆。盤銘此處“女”字疑爲“余”字之誤🫵,即將第一人稱代詞錯成了第二人稱代詞“女(汝)”。或讀此“女”字爲“如”(如“帝企鵝”等[46])🦚,則其文例與《左傳》所載的一些以“所”字開頭的誓詞(見《左傳》僖公二十四年、宣公十七年🤵🏼、襄公二十五年、定公三年等)相似,似亦可通🏊🏼♀️。但前一種說法符合事實的可能性似乎比較大一些❕。

違誓的處罰🔣,在這次誓言的前一段中🧍,改爲“鞭身,傳出”,盉銘此處則作“鞭身,笰傳出”;後一段作“出棄”,盉銘同👨🏻🏫。

上引李學勤文解釋“笰傳”說:“‘笰’通‘茀’字,《詩·載馳》傳🍋:‘車之蔽曰茀。’‘茀傳’是一種有遮蔽的傳車🧑💻。”[47]其說可從。黃錦前《大河口墓地所出鳥尊形盉銘文略考》認爲“笰傳出”的“出”是“驅逐”的意思,引《左傳》文公十八年“宋公……遂出武、穆之族”以及《晏子春秋·諫上十四》“楚巫不可出(此爲晏子對齊景公“請逐楚巫而拘裔款”之語的回答)”爲證。[48]其說可信。他雖然對“傳”字並無正確理解,但能指出:

“傳出”🦺,與下文“出棄”意思相近,類似的話也見於散氏盤銘文(引者按😡:見《銘圖》14542號),曰:“我既(引者按🚶:此字原作“兓”)付散氏田器🫱🏽,有爽👨🏽🦲,實余有散氏心賊🤧,則鞭千罰千,傳棄出。”[49]

這對理解盉銘很重要。散氏盤銘“傳棄”後一字,前人誤釋爲“之”,似是“黃文”首先釋爲“出”的。“蒿耳”在董珊《翼城大河口鳥形盉銘文的理解》文後評論中認爲👨✈️:“‘笰傳出’是偏正結構👁🗨,指以笰傳逐出🕉。”[50]說亦可從👌🏽。我們曾推測:“用傳車放逐違誓之人,是爲了儘快將他逐出;用有屏蔽的傳車🕐,是爲了使他在放逐途中無法與外界接觸。”[51]此說或尚可存。

從第一次誓言前段👩🏿🦰👋、後段所言處罰完全相同看,第二次誓言前段的“傳出”和後段的“出棄”似亦指同一種處罰,當指驅逐出國境或邑境。大概盤👫🏼🙇♀️、盉銘文所說的是一種很嚴厲的驅逐出境,被驅逐者原來的身份和財產全都要被褫奪,所以,罰金的處罰就不必再提了。在後一段誓言中🫥,甚至連“鞭身”也不提了🖕🏻。

銘文最後一句的套話⚽️,省去了開頭的主語“霸姬”。

二、盉銘解釋

盉銘原文如下:

气誓曰:“余![]() 弗爯(稱)公命🌠,余自無(誣)💁🏻♂️🛡,則

弗爯(稱)公命🌠,余自無(誣)💁🏻♂️🛡,則![]() (鞭)身,笰傳出👸🏿。”報氒(厥)誓曰🧑🏭:“余既曰余爯(稱)公命👨❤️👨,

(鞭)身,笰傳出👸🏿。”報氒(厥)誓曰🧑🏭:“余既曰余爯(稱)公命👨❤️👨,![]() (倘)余亦改朕辭,出棄。” 對公命,用乍(作)寶般(盤)、盉,孫子子

(倘)余亦改朕辭,出棄。” 對公命,用乍(作)寶般(盤)、盉,孫子子![]() (其)

(其)![]() (萬)年寶用。

(萬)年寶用。

盉銘是對盤銘的節錄,省去了盤銘開頭說明事由的一段文字,對气的誓詞,只錄了第二次的“增”詞♦️🐮,誓詞後的“气則誓”一語也被省去。前面已經說過,誓言原文可能要比盤📱、盉銘文所錄者爲詳🌞,見於銘文的誓詞,大概只是一個節錄本。把盤、盉銘文所錄的第二次誓詞對照一下💋🥲,可以看出二者的文字是有一些出入的,今以盉銘爲主,校以盤銘。

余![]() 弗爯(稱)公命

弗爯(稱)公命

“余”,盤銘作“女”,疑誤,已見上文🛌🏼。此句下盤銘有“用![]() (卜)霸姬”四字,盉銘省去。

(卜)霸姬”四字,盉銘省去。

余自無(誣),則![]() (鞭)身,笰傳出

(鞭)身,笰傳出

盤銘“余”下有“唯”字,“傳”上省去“笰”字。

余既曰余爯(稱)公命

盤銘省第二個“余”字🚽。

![]() (倘)余亦改朕辭,出棄

(倘)余亦改朕辭,出棄

盤銘“改”上無“亦”字。盤銘第一次誓詞“改”上有“亦”字,且是先脫而後增入者(詳上文),盤銘第二次誓詞“改”上疑脫“亦”字🧖🏼♀️。“出棄”上盤銘有“則”字。

看來🧑🏻🍼,盤👨🦼➡️、盉銘文對誓詞的節錄,並不是很謹嚴的。

此次雖賴理遠之助🙏🏻,用心撰成此文,但錯誤仍恐不少,敬請方家不吝指正,以利修改🤽🏿👨🦳。

http://www.bsm.org.cn/bbs/read.php?tid=4312,第16樓(2018年6月3日)。

[2] 黃鶴:《西周金文王號爲生稱或死稱問題述評》,《古籍整理研究學刊》2013年第6期🤹🏼♂️。

[3] 同注①👩🏻🦽,第11樓(2018年5月30日)。

[4] 高亨纂著、董志安整理:《古字通假會典》,濟南:齊魯書社,1989年7月,第743頁“縚與韜”條🏌🏻♀️。

[5] 丁福保編纂🤳🏻:《說文解字詁林》,北京:中華書局,1988年4月,第12518頁。

[6] 高亨纂著、董志安整理:《古字通假會典》🏊♀️,第743頁“韜與弢”條🕵️。

[7] 楊伯峻:《春秋左傳注(修訂本)》🧑🏿🎨,北京:中華書局🥙🚷,1990年5月,第三冊943頁。參看《左傳》有關原文及杜預注和孔穎達疏🧗🏿。因楊注比較簡明⚜️,故本文引之。

[8] 同注1,第1—3樓(2018年5月28日)🕯。

[9] 同上注,第6樓(2018年5月28日)。

[10] 同上注,第4樓(2018年5月28日)。

[11] 周法高主編👩👧👧:《金文詁林》,香港:香港中文大學,1975年,第二冊1025—1026頁🚶♀️。

[12] 同上注🛡。

[13] 同上注🎻,第四冊1904頁🈴。

[14] 于省吾😔🧔🏻♂️:《甲骨文字釋林》,北京👨🚀:中華書局,1979年6月,第260頁。

[15] 同上注,第391頁💂🏼♂️。

[16] 劉釗:《古文字構形學(修訂本)》,福州:福建人民出版社〰️,2011年5月🏕,第87頁🏋🏿。

[17] 郭沫若🫄🏼:《盠器銘考釋》,《考古學報》1957年第2期。李學勤🎾:《郿縣李家村銅器考》✊🏿,《文物參考資料》1957年7期🚶🏻♀️➡️。陳夢家說見三版《金文編》所引(容庚:《金文編》,北京:科學出版社🥓,1959年5月,第167頁),參看陳夢家:《西周銅器斷代》🧔♂️,北京🦋:中華書局,2004年4月,第172頁。

[18] 董蓮池編著:《新金文編》👩👩👦,北京:作家出版社❣️,2011年10月,第383頁。

[19] 參看季旭昇:《說文新證》🧮🔳,臺北:藝文印書館🌯,2014年9月,第241頁“更”字條。

[20] 徐寶貴:《石鼓文整理研究》,北京:中華書局,2008年1月,第780頁🤲🏼😸。

[21] 容庚編著🎈:《金文編》,北京🧑🏻🔬:科學出版社,1959年5月,第167頁。容庚編著、張振林、馬國權摹補:《金文編》,北京👓:中華書局,1985年7月⛹️♀️🚶♂️➡️,第115頁。

[22] 董蓮池編著:《新金文編》🔸,北京:作家出版社🛁🏆,2011年10月,第1396頁☑️。

[23] 容庚編著😺、張振林👨👩👦👦、馬國權摹補:《金文編》🧑🏻✈️,第679頁🍗🥻。《新金文編》(第1396頁)同✍🏼。

[24] 季旭昇:《說文新證》,第133頁。

[25] 黃德寬主編𓀓:《古文字譜系疏證》👩🏽🦰,北京👷🏿:商務印書館🐐🧙🏿♂️,2007年2月,第1435頁。

[26] 同上注👩🏼✈️,第1940頁。

[27] 參看季旭昇👩🏼🦳:《說文新證》🧑🏻✈️,第241頁“更”字條。

[28] 《新證》“馭”字條說:“大鼎字形从二‘丙’(甲骨文的鞭形或加“丙”旁)”(133頁);“鞭”字條下認爲甲骨文“![]() ”字的丙旁不應像于省吾那樣視爲聲旁,而“應爲義符,表示車馬”(188頁);“更”字條下認爲🐦⬛🧑🏻🚀,甲骨文“

”字的丙旁不應像于省吾那樣視爲聲旁,而“應爲義符,表示車馬”(188頁);“更”字條下認爲🐦⬛🧑🏻🚀,甲骨文“![]() ”字“會兩車相續之義。甲骨文計量‘車’之單位詞爲‘丙’……。金文作‘

”字“會兩車相續之義。甲骨文計量‘車’之單位詞爲‘丙’……。金文作‘![]() ’5️⃣,加辵以示與‘行’有關……✨👵🏿;或作‘

’5️⃣,加辵以示與‘行’有關……✨👵🏿;或作‘![]() ’🎈🐓,加攴(示鞭)以示與駕馬有關(有關金文字形的演變,可參《金文形義通解》上734頁)”(241頁)《新證》把“

’🎈🐓,加攴(示鞭)以示與駕馬有關(有關金文字形的演變,可參《金文形義通解》上734頁)”(241頁)《新證》把“![]() ”看作“馭”字異體🎳,大概也是以“丙”表示車馬爲依據的🧝♂️,似認爲“

”看作“馭”字異體🎳,大概也是以“丙”表示車馬爲依據的🧝♂️,似認爲“![]() ”的右旁是在加一“丙”的鞭字上再加一“丙”形成的,與“

”的右旁是在加一“丙”的鞭字上再加一“丙”形成的,與“![]() ”(更)字是同形關係🧑🎤。但是認爲“丙”表示車馬(此說似出自《金文形義通解》)🙎🏽,並無可以確信的根據🫲🏻,而且從2002墓盤銘看,“

”(更)字是同形關係🧑🎤。但是認爲“丙”表示車馬(此說似出自《金文形義通解》)🙎🏽,並無可以確信的根據🫲🏻,而且從2002墓盤銘看,“![]() ”也當是“馭”🕐,《新證》對“

”也當是“馭”🕐,《新證》對“![]() ”的解釋很難說明“馭”爲什麼還可以寫成“

”的解釋很難說明“馭”爲什麼還可以寫成“![]() ”🐲。

”🐲。

《譜系》雖然不採“更”“鞭”一字以及甲骨文“![]() ”爲“

”爲“![]() ”(“鞭”之初形)加丙聲之說👂🏼,但卻認爲“馭”字右旁或作“

”(“鞭”之初形)加丙聲之說👂🏼,但卻認爲“馭”字右旁或作“![]() ”、“

”、“![]() ”、“?”(古文字“馭”字實無从“?”之例,已詳上文)“亦屬聲變,丙🦶🏽、鞭雙聲”🙎🏽♂️,似自相矛盾。而且如果“

”、“?”(古文字“馭”字實無从“?”之例,已詳上文)“亦屬聲變,丙🦶🏽、鞭雙聲”🙎🏽♂️,似自相矛盾。而且如果“![]() ”字右旁上部作“

”字右旁上部作“![]() ”是“鞭”的聲變𓀘,則其異體“

”是“鞭”的聲變𓀘,則其異體“![]() ”的右旁不應省去象手執鞭形的“攴”而僅存表鞭音的“

”的右旁不應省去象手執鞭形的“攴”而僅存表鞭音的“![]() ”🛵。

”🛵。

前面已經說過🤽🏻,“![]() ”、“

”、“![]() ”皆當从“

”皆當从“![]() ”聲🫴🏻,則“

”聲🫴🏻,則“![]() ”當與“更”音近。“馭”爲疑母魚部字💚,“更”爲見母陽部字,聲母皆屬見系,韻部陰陽對轉,古音相距當不甚遠,也有可能“

”當與“更”音近。“馭”爲疑母魚部字💚,“更”爲見母陽部字,聲母皆屬見系,韻部陰陽對轉,古音相距當不甚遠,也有可能“![]() ”字原來的讀音與“馭”更爲接近些。頗疑“

”字原來的讀音與“馭”更爲接近些。頗疑“![]() ”的右旁上部變作“

”的右旁上部變作“![]() ”確爲“聲變”🕞,但並非表“鞭”之音📕🧑🍼,而是表“馭”之音的。與東周文字“馭”字右旁上部或改作“午”或“五”(滕壬生:《楚系簡帛文字編(增訂本)》,武漢🤸🏿♂️:湖北教育出版社,2008年10月👨🏿🦲,第185頁),以兼取其聲同例(西周时代

”確爲“聲變”🕞,但並非表“鞭”之音📕🧑🍼,而是表“馭”之音的。與東周文字“馭”字右旁上部或改作“午”或“五”(滕壬生:《楚系簡帛文字編(增訂本)》,武漢🤸🏿♂️:湖北教育出版社,2008年10月👨🏿🦲,第185頁),以兼取其聲同例(西周时代![]() 馭簋的“

馭簋的“![]() ”,其右旁上部似亦可看作已改从午聲)🐐。“

”,其右旁上部似亦可看作已改从午聲)🐐。“![]() ”省从“

”省从“![]() ”💂,與“

”💂,與“![]() ”亦或省成“

”亦或省成“![]() ”同例(《楚系簡帛文字編》184—185頁)。但“

”同例(《楚系簡帛文字編》184—185頁)。但“![]() ”與“馭”的語音關係,畢竟不如“午”和“五”與“馭”的關係那樣密切,此說也只能看作一個缺乏充分根據的猜測而已🚔。實際情況究竟如何🦶,尚有待將來的研究。

”與“馭”的語音關係,畢竟不如“午”和“五”與“馭”的關係那樣密切,此說也只能看作一個缺乏充分根據的猜測而已🚔。實際情況究竟如何🦶,尚有待將來的研究。

[29] 裴學海🚥:《古書虛字集釋》,上海:上海书店,1935年4月,第869頁。

[30] 同注①,第5樓(2018年5月28日)

http://www.bsm.org.cn/bbs/read.php?tid=4313,第12樓(2018年5月30日)🖖🏽。

[32] 吳鎮烽編著:《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》,上海:上海古籍出版社🕶🧾,2016年9月。

[33] 吳鎮烽編著🔗:《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海:上海古籍出版社,2012年9月。

[34] 參看李學勤:《試釋翼城大河口鳥形盉銘文》💚🦵🏿,《文博》2011年第4期。其他關於气盉的文章多從此釋。

[35] 季旭昇:《說文新證》,第332頁🙍🏼♂️。

[36] 何琳儀:《戰國古文字典——戰國文字聲系》,北京⚈:中華書局,1998年9月,第1450頁📞🌍。黃德寬主編🤾🏿♂️:《古文字譜系疏證》,第4032頁。

[37] 周忠兵✧:《釋金文中的“廛”》,李學勤主編👺:《出土文獻》第12輯✦,上海💁:中西書局,2018年4月👨🏽🦰,第43—52頁。

http://www.bsm.org.cn/bbs/read.php?tid=4313🤳🏻,2018年5月28日。

http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/1613🪈,第1樓(2011年8月5日)。

[40] 十三經注疏整理委員會整理🐭👩🏻🎤:《周禮注疏》,北京:北京大學出版社,2000年12月🧑🧑🧒,第784—785頁𓀆。

[41] [清]孫詒讓著、汪少華點校🏈:《周禮正義》,北京:中華書局,2015年11月,第2423頁。

[42] 黃懷信:《小爾雅匯校集釋》,西安🥯:三秦出版社🙇🏽♂️,2002年10月👩🏻,第341—342頁👩🏼🦲。按胡承珙《小爾雅義證》以此說爲非🧑🏼🔧,而從服虔《左傳》注,以“報”爲“報復”之“報”([清]胡承珙著、石雲孫校點:《小爾雅義證》🧑🤝🧑🪸,合肥🙉🤵🏻:黃山書社🔊,2011年12月,第87頁),恐誤☝️。

[43] 李學勤《試釋翼城大河口鳥形盉銘文》🧱,《文博》2011年第4期👁。

[44] 漢語大字典編輯委員會編:《漢語大字典(第二版)》🤶,武漢:崇文書局;成都💋:四川辭書出版社⛲️,2010年4月🪻,第424頁。

[45] 同注①,第9樓(2018年5月28日)。

[46] 同上注🔛,第12🧑🏼、14樓(2018年6月2日)。

[47] 李學勤:《試釋翼城大河口鳥形盉銘文》,《文博》2011年第4期。

[49] 同上注。

http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/1492 ,第11樓(2011年5月6日)。

[51] 裘錫圭:《翼城大河口西周墓地出土鳥形盉銘文解釋》,《中國史研究》2012年第3期🈶🌲。

本文收稿日期为2018年7月14日

本文发布日期为2018年7月14日

点击下载附件: 1930裘錫圭🍍:大河口西周墓地2002號墓出土盤盉銘文解釋.docx

下载次数:435

-

郭理远 在 2018/7/16 20:04:00 评价道🧑🏻🦼👩👩👦👦:第1楼

文中有三處金文通鑒字體未替換爲圖片,原字如下:

-

infina 在 2018/7/17 13:30:07 评价道:第2楼

【鞭身👨🏼🎓,笰傳出】似應讀作【鞭千笰,傳出】🧝🏿。《説文》⚄:【拂🍫,過擊也👩🏿🎤。】即“打一千下”之意,【笰】亦可省去。

-

如名 在 2018/7/17 16:19:33 评价道:第3楼

-

如名 在 2018/7/17 16:21:56 评价道🚋:第4楼

“拂”如何就有“打一千下”的意思🎣💴?請指教!

-

王寧 在 2018/8/8 20:08:15 评价道:第5楼

裘先生釋“不余乞”的“乞”為“與”是很正確的看法,這裡不揣冒昧補充一點材料。

在西周晚期的灌攸比鼎(《集成》02818)和灌比簋蓋(《集成》04278)銘文里記載了一件很類似的官司:“唯卅又二年三月初吉壬辰,王在周康宮遲大室。灌比以攸衛牧告于王🧦,曰🦖:‘女受我田,牧弗能許灌比🚴🏼♀️。’……”其中“弗能許灌比”和霸姬盤銘的“不余乞”的意思類似,“弗能”相當於“不”📄,“余”是“我”相當於灌比自稱其名👩🏽🦲,“許”則相當於“乞”,“弗能許灌比”也可以說“不余許”。《春秋公羊傳·文九年》“許夷狄者”何注、《廣雅·釋言》等均云:“許👩🏭,與也”,則“乞”訓“與”正當其義。

另外,此鼎、簋銘下面還記:“攸衛牧誓曰:‘我弗具付灌比,其且射分田邑🫱🏽🧑🏼🌾,則殺。’”👩🏼⚕️,相當于本盤銘“[卜虎]”的字也是用“付”🛣。

-

破晓 在 2018/8/9 12:54:09 评价道:第6楼

认真学习了一遍,我也不揣浅陋,冒昧地提一点意见。

铭文中的“报”是否可以理解为狱讼语境下的法律术语,也许就是后来“报”这个法律术语的一个早期用例。

张家山汉简《奏谳书》中的很多“廷报”用例。《说文》报,当罪人也。大概就是说上级对案件的裁断👶🏿。

铭文中两次气先提出自己的誓词,但是他不能决定这就是最终文本𓀜,需要穆公或霸姬的裁断🎥、修改👰🏿♂️。誓词改好后,气才能照本宣科,气则誓。

大概查了一下👩🏽🦳,其他类似铭文中誓词貌似也不是发誓者自己定的❣️。

以上也许纯属胡说八道,见谅🧍🏻。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696743