馬王堆漢墓簡帛醫書及相關文字補說﹡

周波

復旦大學出土文獻與古文字研究富达、

出土文獻與中國古代文明研究協同創新富达

【摘 要】本文在馬王堆簡帛醫書的拼綴復原、文字釋讀及文義解釋🌺🍩、出土與傳世文獻的對讀等方面取得了一些新的收穫:補綴🚑、改綴了幾處帛書🧮,重新釋讀了部分文字⛹️♀️,並就出土醫書與傳世醫書中幾處文字的異同💽、出土及傳世文獻中“六氣”之名及其時段等問題進行了專門討論。

【關鍵詞】馬王堆帛書 簡帛復原 醫書 六氣

于上世紀70年代在長沙馬王堆一、三號漢墓出土的馬王堆帛書及簡牘👱🏽♂️,是中國最具影響力的出土文獻之一。此前👆🏽,由於種種原因✊🏽,馬王堆簡帛文獻一直未能完全發表👃🏽;已經出版的部分,在釋文注釋等方面也存在一些問題。2014年,復旦大學出土文獻與古文字研究富达和湖南省博物館聯合編纂的《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》(下簡稱《集成》)正式刊佈🧛。[1]此書資料完備,釋文注釋準確🤽♂️,可謂目前馬王堆簡帛文獻方面最好的整理本🏦。不過🧍,“馬王堆學”的研究本是一個長期的過程,對於馬王堆簡帛醫書的研究亦不例外。《集成》出版以後👩🦰,筆者作為醫書部分的整理者之一🫚,在帛書拼綴復原、文字釋讀及文義解釋、出土與傳世文獻的對讀等方面陸續有一些新的收穫,因此提出來供學界參考。

一

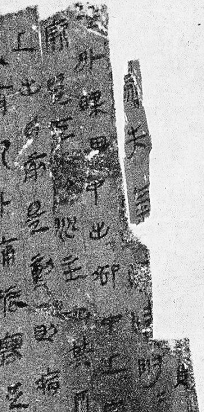

《陰陽十一脈灸經》甲本28—30行《集成》釋文云🧑🦯:

少陰眽(脈):毄(系)於內腂(踝)外廉,穿腨,出![]() (??—?)【中】央,上穿脊之【內】廉🙎🏿♂️,毄(系)於

(??—?)【中】央,上穿脊之【內】廉🙎🏿♂️,毄(系)於![]() (腎)🤝,夾(挾)舌〖本〗🧑🏿🦱。【是動則病】👨🏼🎨:28 悒﹦(悒悒—喝喝)如喘,坐而起則目瞙如毋見,心如縣(懸),病飢,氣【不】足,善怒🤴🏿😱,心腸〈惕〉🧏,恐【人將捕之】,29 不欲食🎧,面黭若

(腎)🤝,夾(挾)舌〖本〗🧑🏿🦱。【是動則病】👨🏼🎨:28 悒﹦(悒悒—喝喝)如喘,坐而起則目瞙如毋見,心如縣(懸),病飢,氣【不】足,善怒🤴🏿😱,心腸〈惕〉🧏,恐【人將捕之】,29 不欲食🎧,面黭若![]() (

(![]() —灺)色,欬則有血,此為骨

—灺)色,欬則有血,此為骨![]() (蹷—厥),是少陰眽(脈)主〖治〗。

(蹷—厥),是少陰眽(脈)主〖治〗。

“出?中央”之“中”,原釋文作“【中】”,周一謀、蕭佐桃《馬王堆醫書考注》、馬繼興《馬王堆古醫書考釋》、魏啟鵬、胡翔驊《馬王堆漢墓醫書校釋》🤟🏻、《集成》釋文均從之🏜。

此字尚餘上部筆劃,作![]() 🧑🏽🦳。《陰陽十一脈灸經》甲本18行“中”字作

🧑🏽🦳。《陰陽十一脈灸經》甲本18行“中”字作![]() ,前一殘字寫法與之相合。根據字形和辭例,此字應可確釋為“中”🌷,故此處釋文當改為“出

,前一殘字寫法與之相合。根據字形和辭例,此字應可確釋為“中”🌷,故此處釋文當改為“出![]() (??—?)中央”。

(??—?)中央”。

“舌”字之下原整理者補四字🧎🏻♂️,並將相關文字斷讀作“夾(挾)舌。【是動則病】”。周一謀、蕭佐桃《馬王堆醫書考注》🟤、魏啟鵬、胡翔驊《馬王堆漢墓醫書校釋》等均從之。馬繼興《馬王堆古醫書考釋》綜合馬王堆帛書《陰陽十一脈灸經》甲、乙本,張家山漢簡《脈書》三種出土本和《靈樞·經脈》🧖🏽,以簡本《脈書》為基礎,將出土本文字訂為“挾舌本”。其注云:“乙本(引者按:指《陰陽十一脈灸經乙本》)全缺,甲本、丙本(引者按🔖:分別指《陰陽十一脈灸經乙本》、張家山簡本《脈書》)‘挾’均作‘夾’🤾♀️。又👩🏻🎓,甲本、乙本均缺‘本’字。”[2]《集成》將此處釋文改為“夾(挾)舌〖本〗🙍。【是動則病】”。其注云:“‘本’字原脫🧏🏻♂️👈🏻,據張家山簡本《脈書》、《靈樞·經脈》補。”[3]

上述諸說或將此處文字斷讀作“夾(挾)舌”,或認為“舌”下脫一“本”字🔦,兩說恐均不可信。

“夾(挾)”下一字圖版作![]() 👧,即“舌”字殘文,此字下方文字均已殘去🎽📈。我們認為據圖版和辭例👩🏿,此處應補五字👩🍳2️⃣,原釋文當改作“夾(挾)舌【本。是動則病】”。張家山漢簡《脈書》“少陰之脈”與馬王堆帛書《陰陽十一脈灸經》甲本“少陰脈”文字多同,其中簡9相應文字即作“夾(挾)舌本🧚🏻。是動即病”。《靈樞·經脈》“腎足少陰之脈”此處亦作“挾舌本”。此均可證《陰陽十一脈灸經》甲本28行“舌”下原應有“本”字。“舌本”,即舌根。《張家山漢簡<脈書>校釋》於“夾舌本”下注云:“夾🫃🏻🫸,讀為挾。本🧑🏿💼,根🎩。《說文·木部》:‘本🆕,木下曰本。’《呂氏春秋·辯士》🧝🏻♀️:‘是以田畮廣以平,則不喪本莖👭🏼。’高誘注:‘本💖🉑,根也🆕。’舌本,即舌根💤。《靈樞·寒熱病篇》👩🏻🦳:‘暴瘖氣鞭,取挾突與舌本出血👨🏼🎤🐱。’本脈所產病有‘音’(瘖),正合。”[4]其說可供參考。

👧,即“舌”字殘文,此字下方文字均已殘去🎽📈。我們認為據圖版和辭例👩🏿,此處應補五字👩🍳2️⃣,原釋文當改作“夾(挾)舌【本。是動則病】”。張家山漢簡《脈書》“少陰之脈”與馬王堆帛書《陰陽十一脈灸經》甲本“少陰脈”文字多同,其中簡9相應文字即作“夾(挾)舌本🧚🏻。是動即病”。《靈樞·經脈》“腎足少陰之脈”此處亦作“挾舌本”。此均可證《陰陽十一脈灸經》甲本28行“舌”下原應有“本”字。“舌本”,即舌根。《張家山漢簡<脈書>校釋》於“夾舌本”下注云:“夾🫃🏻🫸,讀為挾。本🧑🏿💼,根🎩。《說文·木部》:‘本🆕,木下曰本。’《呂氏春秋·辯士》🧝🏻♀️:‘是以田畮廣以平,則不喪本莖👭🏼。’高誘注:‘本💖🉑,根也🆕。’舌本,即舌根💤。《靈樞·寒熱病篇》👩🏻🦳:‘暴瘖氣鞭,取挾突與舌本出血👨🏼🎤🐱。’本脈所產病有‘音’(瘖),正合。”[4]其說可供參考。

“【是動則病】”下一句,原釋文作“![]()

![]() (喝喝)如喘”🎖。原注於此處注云:“如🧤,此處用法與而字同。《靈樞·經脈》作‘喝喝而喘’🪧🤍,《太素》卷八與帛書同。”[5]周一謀、蕭佐桃《馬王堆醫書考注》⛩、魏啟鵬🧕🏿、胡翔驊《馬王堆漢墓醫書校釋》、馬繼興《馬王堆古醫書考釋》等均從之。其中《馬王堆醫書考注》注云🏌🏿:“《經脈》、《甲乙》(引者按🤭👰🏿♂️:指《黃帝針灸甲乙經》)均作‘喝喝而喘’。《太素》作‘喝喝如喘’。……”[6]《馬王堆醫書校釋》注云🙎♀️:“‘喝喝’形容哮喘之聲🗻。……”

[7]《馬王堆古醫書考釋》注云:“‘

(喝喝)如喘”🎖。原注於此處注云:“如🧤,此處用法與而字同。《靈樞·經脈》作‘喝喝而喘’🪧🤍,《太素》卷八與帛書同。”[5]周一謀、蕭佐桃《馬王堆醫書考注》⛩、魏啟鵬🧕🏿、胡翔驊《馬王堆漢墓醫書校釋》、馬繼興《馬王堆古醫書考釋》等均從之。其中《馬王堆醫書考注》注云🏌🏿:“《經脈》、《甲乙》(引者按🤭👰🏿♂️:指《黃帝針灸甲乙經》)均作‘喝喝而喘’。《太素》作‘喝喝如喘’。……”[6]《馬王堆醫書校釋》注云🙎♀️:“‘喝喝’形容哮喘之聲🗻。……”

[7]《馬王堆古醫書考釋》注云:“‘![]() ’,不見字書🧉🌘,當為‘??’字之訛🙅♀️。‘??’又假為‘喝’。上古音‘喝’與‘??’均曉母。‘喝’為月部韻,‘??’為耕部韻。‘喝’字義為聲音嘶鳴,或大聲出氣🈂️。《晉書·音義上》:‘喝,嘶聲💆🏼。’《後漢書·張酺列傳》李注引《廣蒼》👩🏽⚕️:‘喝,聲之幽也。’《論衡·氣壽》:‘兒生🪼,號啼之聲鴻朗高暢者壽;嘶喝涇下者夭🎮。’喝喝而喘即喘息而帶嘶啞之聲。”[8]《簡帛醫藥文獻校釋》注云:“喝喝如喘🧒🏻,即喘息而帶嘶啞之聲,相當於哮喘👨🏿✈️。《素問·生氣通天論》🙍🏼♀️🫷🏻:‘煩則喘喝。’王冰注:‘喝,謂大呵出聲也。’此處乙本缺⛺️,張家山《脈書》作‘悒悒如亂’。……”[9]《集成》釋文改作“悒﹦(悒悒—喝喝)如喘”🏊🏻♂️。注云:“乙本殘缺,張家山簡本《脈書》簡39作‘悒﹦(悒悒)如亂’。‘悒悒’當讀為‘喝喝’,參看劉釗(1994:35)。原釋文作‘

’,不見字書🧉🌘,當為‘??’字之訛🙅♀️。‘??’又假為‘喝’。上古音‘喝’與‘??’均曉母。‘喝’為月部韻,‘??’為耕部韻。‘喝’字義為聲音嘶鳴,或大聲出氣🈂️。《晉書·音義上》:‘喝,嘶聲💆🏼。’《後漢書·張酺列傳》李注引《廣蒼》👩🏽⚕️:‘喝,聲之幽也。’《論衡·氣壽》:‘兒生🪼,號啼之聲鴻朗高暢者壽;嘶喝涇下者夭🎮。’喝喝而喘即喘息而帶嘶啞之聲。”[8]《簡帛醫藥文獻校釋》注云:“喝喝如喘🧒🏻,即喘息而帶嘶啞之聲,相當於哮喘👨🏿✈️。《素問·生氣通天論》🙍🏼♀️🫷🏻:‘煩則喘喝。’王冰注:‘喝,謂大呵出聲也。’此處乙本缺⛺️,張家山《脈書》作‘悒悒如亂’。……”[9]《集成》釋文改作“悒﹦(悒悒—喝喝)如喘”🏊🏻♂️。注云:“乙本殘缺,張家山簡本《脈書》簡39作‘悒﹦(悒悒)如亂’。‘悒悒’當讀為‘喝喝’,參看劉釗(1994:35)。原釋文作‘![]() ’,誤。”[10]

’,誤。”[10]

按“如”前一字原圖版不甚清晰,《集成》新圖版作 🏦🧑🏻💼。此字左從“心”旁甚明,右部與“匄”形明顯不合,且“曷”旁也未見有省作“匄”形者,原釋文顯然不可信🏌🏿♀️🏑。張家山簡本《脈書》簡39 “悒﹦(悒悒)如亂”之“悒”書作

🏦🧑🏻💼。此字左從“心”旁甚明,右部與“匄”形明顯不合,且“曷”旁也未見有省作“匄”形者,原釋文顯然不可信🏌🏿♀️🏑。張家山簡本《脈書》簡39 “悒﹦(悒悒)如亂”之“悒”書作![]() 🌕,其寫法與上字如出一轍。據上引字形及辭例可知《集成》釋文將“如”前一字改釋為“悒”應無問題🎩。

🌕,其寫法與上字如出一轍。據上引字形及辭例可知《集成》釋文將“如”前一字改釋為“悒”應無問題🎩。

“悒”後一字原圖版亦不甚清晰👖,原整理者將字釋為“喘”,大概是因為《靈樞·經脈》“腎足少陰之脈”此處相應文字作“喝喝而喘”。現在看來,不僅原釋文“![]()

![]() (喝喝)”的考釋有問題,“喘”字的考釋也不可信。

(喝喝)”的考釋有問題,“喘”字的考釋也不可信。

此字《集成》新圖版作![]() 。古文字“亂”多寫作左右結構,“乙”旁一般寫在右方⛑。如馬王堆帛書《刑德甲》134行“亂”字作

。古文字“亂”多寫作左右結構,“乙”旁一般寫在右方⛑。如馬王堆帛書《刑德甲》134行“亂”字作![]() ,《天文氣象雜占》第一列39行“亂”作

,《天文氣象雜占》第一列39行“亂”作  🧔🏿♀️,均是其例。不過🙎🏼♀️,馬王堆醫書《足臂十一脈灸經》、《陰陽脈死候》的“亂”字寫法卻很特別。如《足臂十一脈灸經》21行“亂”字作

🧔🏿♀️,均是其例。不過🙎🏼♀️,馬王堆醫書《足臂十一脈灸經》、《陰陽脈死候》的“亂”字寫法卻很特別。如《足臂十一脈灸經》21行“亂”字作![]() ,《陰陽脈死候》1行“亂”字作

,《陰陽脈死候》1行“亂”字作![]() 。這種寫法的“亂”字基本上可看作上🧑🍼、下結構,其中“乙”旁字形偏小,寫在右上方。比較可知,前一字與後兩“亂”字寫法如出一轍👎🏻,也應釋為“亂”⛽️🎵。《足臂十一脈灸經》🤽🏿👨🏼💼、《陰陽十一脈灸經》甲本🥎、《陰陽脈死候》三篇原本前後相接,從字形寫法、書體風格來看🎗,應為同一書手所抄,上舉這種寫法特殊的“亂”字或與書手有關🍍。

。這種寫法的“亂”字基本上可看作上🧑🍼、下結構,其中“乙”旁字形偏小,寫在右上方。比較可知,前一字與後兩“亂”字寫法如出一轍👎🏻,也應釋為“亂”⛽️🎵。《足臂十一脈灸經》🤽🏿👨🏼💼、《陰陽十一脈灸經》甲本🥎、《陰陽脈死候》三篇原本前後相接,從字形寫法、書體風格來看🎗,應為同一書手所抄,上舉這種寫法特殊的“亂”字或與書手有關🍍。

從上面的討論來看,此處釋文當改作“悒﹦(悒悒)如亂”。張家山簡本《脈書》簡39此處正作“悒﹦(悒悒)如亂”。《陰陽十一脈灸經》乙本12行相應文字殘去🤳,原整理者釋文👨👨👧👦、《集成》據《陰陽十一脈灸經》甲本釋文補作【悒﹦(悒悒)如喘】💮👳♂️,亦不可信🚵♂️,此處也當改作【悒﹦(悒悒)如亂】👶🏼。

再來看學界對出土本“悒﹦(悒悒)如亂”的釋讀意見🔳。

張家山簡本《脈書》少陰之脈“悒﹦(悒悒)如亂”的“悒悒”,目前主要有兩種觀點。一種以連劭名🫶🏼🤫、馬繼興為代表,認為“悒悒”當如字讀。連劭名《江陵張家山漢簡<脈書>初探》云:“悒🤟🏻,《說文》云:‘不安也📬。’《素問·刺瘧》云:‘腹中悒悒🦼。’王注云🕉:‘悒悒👮🏽♂️,不暢之貌。’”[11]馬繼興《馬王堆古醫書考釋》論及丙本(引者按:即張家山甲本《脈書》)的“悒悒如亂”時云:“‘悒悒’,古又作‘邑邑’。悒與邑上古音均影母,緝部韻🧑🏿🔬,同音通假。‘悒悒’,有憂慮、憂鬱之義。《大戴禮·曾子立事》:‘君子終身守此悒悒💱。’注:‘悒悒,憂念也。’《文選·應璩與滿公琰書》👇:‘不獲侍坐💂🏽♀️,良增邑邑。’李注🤦🏻♂️⚃:‘邑邑,不樂也💜。’如字義為而。《左傳·隱公七年》:‘及鄭伯歃如忘服。’杜注:‘如,而也。’悒悒如亂即心中憂鬱而悶亂🗓。”[12]周祖亮↘️、方懿林《簡帛醫藥文獻校釋》從之,其于張家山簡本《脈書》“悒悒如亂”下注云:“悒悒如亂🍖💲,指頻頻哮喘。……悒悒,憂鬱、憂慮🧿。《禮記·曾子立事》:‘君子終生守此悒悒。’鄭玄注:‘悒悒,憂念也。’”[13]

另一種觀點以高大倫、劉釗為代表👴,認為“悒悒”當讀為“喝喝”。高大倫《張家山漢簡<脈書>校釋》於“悒悒如亂”下注云:“悒悒,當從《甲本》改作‘![]()

![]() ’🧔。悒與

’🧔。悒與![]() 形近而誤。

形近而誤。![]() 🔻,借為喝🧙🏽🈁。《素問·生氣通天論》👢🏉:‘煩則喘喝。’王冰注🧑🧒:‘喝,謂大呵出聲也。’喝喝🤦🏻,形容哮喘聲。”[14]劉釗批評了“悒與

🔻,借為喝🧙🏽🈁。《素問·生氣通天論》👢🏉:‘煩則喘喝。’王冰注🧑🧒:‘喝,謂大呵出聲也。’喝喝🤦🏻,形容哮喘聲。”[14]劉釗批評了“悒與![]() 形近而誤”之說🔓,認為“悒悒”以音近可讀為“喝喝”。其云:“按‘

形近而誤”之說🔓,認為“悒悒”以音近可讀為“喝喝”。其云:“按‘![]()

![]() 如喘’之‘

如喘’之‘![]() ’🚀,借為‘喝喝而喘’之‘喝’毫無問題。……‘悒悒’在此亦應讀作‘喝喝’。宋王觀國《學林》卷九‘邑歇’條對‘邑’讀為‘遏’有詳盡的論證。……《玉篇》:‘喝💡,嘶聲也。’《廣韻》:‘喝,嘶聲。’《集韻》:‘喝,饐聲🚵🏿♂️。’《後漢書·竇憲傳》👩🏼🍼:‘憲陰喝不得對’,注曰:‘陰喝猶噎塞也。’‘喝喝而喘’,是說患者氣郁噎塞,喘聲嘶嘶🌺。”

[15]

’🚀,借為‘喝喝而喘’之‘喝’毫無問題。……‘悒悒’在此亦應讀作‘喝喝’。宋王觀國《學林》卷九‘邑歇’條對‘邑’讀為‘遏’有詳盡的論證。……《玉篇》:‘喝💡,嘶聲也。’《廣韻》:‘喝,嘶聲。’《集韻》:‘喝,饐聲🚵🏿♂️。’《後漢書·竇憲傳》👩🏼🍼:‘憲陰喝不得對’,注曰:‘陰喝猶噎塞也。’‘喝喝而喘’,是說患者氣郁噎塞,喘聲嘶嘶🌺。”

[15]

根據上文的討論可知,《陰陽十一脈灸經》甲乙本及張家山簡本《脈書》此處均作“悒﹦(悒悒)如亂”,《陰陽十一脈灸經》甲乙本所謂“![]()

![]() 如喘”或“悒悒如喘”皆出於誤釋,則有關“悒悒”的釋讀恐應重新考慮。

如喘”或“悒悒如喘”皆出於誤釋,則有關“悒悒”的釋讀恐應重新考慮。

我們認為,從出土及傳世醫書來看,“悒悒”顯然當如字讀。《素問·脈解篇》⛅️🧆:“少陰所謂腰痛者,少陰者申也✡︎,七月萬物陽氣皆傷,故腰痛也。所謂嘔欬上氣喘者🏂🏽,……所謂色色<邑邑>不能久立🤾🏼♂️,[16]久坐起則目????無所見者,……所謂少氣善怒者🚴🏽♀️,……所謂恐人將捕之者🫲🏼🌴,……所謂惡聞食臭者👩🏻🦰,……所謂面黑如地色者,……所謂欬則有血者,……”《外臺秘要方》卷十七《虛勞下》“腎氣不足方”:“深師療腎氣不足,心中悒悒而亂🤐,目視????,心懸少氣,陽氣不足,耳聾,目前如星火🧝♀️,消[渴]疽痔#️⃣,一身悉癢,骨中痛🌶,少腹拘急👩🎨,乏氣咽乾,唾如膠🏄🏻♂️🏐,顏色黑,補腎方。……”《千金翼方》卷十五《補益·補五臟》:“補腎湯:主腎氣不足,心中忙忙而悶,目視????𓀋,心懸少氣,陽氣不足,耳聾,目前如星火,痟渴疽痔,一身悉癢,骨中疼痛🤪,小弱拘急🧬,乏氣🍭,難咽咽乾,唾如膠色黑方🎮。……”此正可與《陰陽十一脈灸經》甲本“悒﹦(悒悒)如亂🙄🕚,坐而起則目瞙如毋見👌🏼,心如縣(懸)👨🏼🏭,病飢,氣【不】足,善怒,心腸〈惕〉,恐【人將捕之】👵🏿,不欲食,面黭若![]() (

(![]() —灺)色🫢,欬則有血,此為骨

—灺)色🫢,欬則有血,此為骨![]() (蹷—厥),……【口熱】,舌??(柝—坼),嗌乾,上氣,饐(噎),嗌中

(蹷—厥),……【口熱】,舌??(柝—坼),嗌乾,上氣,饐(噎),嗌中![]() (痛),……”相參看🧑🏿🎨✌🏼。

(痛),……”相參看🧑🏿🎨✌🏼。

馬王堆帛書《陰陽十一脈灸經》甲乙本、張家山簡本《脈書》的“悒﹦(悒悒)如亂,”《外臺秘要方》作“心中悒悒而亂”,義更顯豁⚉。古醫書常用“悒悒/邑邑”形容氣滯鬱結不暢之貌。《素問·刺瘧》🍆:“足厥陰之瘧🚶🏻➡️,令人腰痛,少腹滿,……數便,意恐懼,氣不足🏌🏿♀️,腹中悒悒,刺足厥陰🧤。”王冰注🔗🧙♂️:“悒悒,不暢之貌。”“悒”或作“唈”。《爾雅·釋言》:“僾🍢,唈也。”郝懿行疏:“唈者🫶🏻,悒之或體也,通作邑。”《荀子·禮論》:“祭者👈🏿,志意思慕之情也,愅詭唈僾而不能無時至焉。”楊倞注😇:“唈僾🧑🏿🦲,氣不舒🪙,憤鬱之貌。”“心中悒悒而亂”之“亂”即心煩意亂。馬王堆帛書《足臂十一脈灸經》“足少陰脈”病症有“煩心”,《陰陽十一脈灸經》甲乙本、張家山簡本《脈書》“少陰脈”病症有“心如懸🤼♂️,……氣不足,善怒,心惕惕🎯,恐人將捕之”,此正可其前所述氣鬱心煩之狀相參看。《外臺秘要方》的“心中悒悒而亂”,《千金翼方》作“心中忙忙而悶”🖤。“忙忙”,憂急貌。《集韻·唐韻》:“忙,心迫也🏊🏿♀️。”“悶”亦指氣滯不暢之貌🚶♀️➡️。《素問·風論》:“風者🍅,善行而數變,腠理開則灑然寒,閉則熱而悶。”王冰注:“悶,不爽貌。”“悒悒而亂”與“忙忙而悶”義近👇🏻。

綜上所論,上引《陰陽十一脈灸經》甲本28—29行原釋文“出![]() (??—?)【中】央,上穿脊之【內】廉,毄(系)於

(??—?)【中】央,上穿脊之【內】廉,毄(系)於![]() (腎)🪧,夾(挾)舌〖本〗。【是動則病】🅿️:悒﹦(悒悒—喝喝)如喘”當改為“出

(腎)🪧,夾(挾)舌〖本〗。【是動則病】🅿️:悒﹦(悒悒—喝喝)如喘”當改為“出![]() (??—?)中央,上穿脊之【內】廉,毄(系)於

(??—?)中央,上穿脊之【內】廉,毄(系)於![]() (腎)📿👰🏼♀️,夾(挾)舌【本。是動則病】:悒﹦(悒悒)如亂”。

(腎)📿👰🏼♀️,夾(挾)舌【本。是動則病】:悒﹦(悒悒)如亂”。

二

《陰陽十一脈灸經》乙本3—4《集成》釋文云:

【少陽】??(脈):·毄(系)于外腂(踝)之前廉,〖上〗出【魚股之】外🙂↕️,出【脅】上,出耳前🫵。……【其 3 所產病:口痛,項痛】,頭頸痛,脅〖痛〗,虐(瘧),汗出,節盡【痛,髀外廉】痛,股痛,厀(膝)外〖廉〗痛🍷,振寒🥳🪄,足中指淠(痹),為十二病。

4行“節盡【痛,髀外廉】痛,股痛”,原釋文作“節盡【痛,髀外】廉痛,【□痛】👨🏿🦰,股痛”🌪🏌🏽。此處原圖版作A,新圖版作B。“髀外”下一字👮🏻,原釋文徑釋為“廉”,《集成》釋文則據他本擬補作“【廉】”🦮。此字原圖版、新圖版分別作![]() 、

、![]() 😦。3行“前廉”之“廉”新圖版作

😦。3行“前廉”之“廉”新圖版作![]() 。與後字相比較,前一字“兼”旁尚完整,右上部保留有“廣”旁殘筆👩🏿✈️,此字當從原釋文釋為“廉”🧖♀️。

。與後字相比較,前一字“兼”旁尚完整,右上部保留有“廣”旁殘筆👩🏿✈️,此字當從原釋文釋為“廉”🧖♀️。

4行“【髀外】廉痛”之下,“股”字之上的部分,原釋文認為缺兩字,擬補作“【□痛】”,並將此處斷讀作“節盡【痛,髀外廉】痛,【□痛】🛃,股痛”🙏🌑。《集成》則認為此部分並無缺文🚵🏽,且將此處斷讀作“節盡【痛🕒,髀外廉】痛,股痛”。

按2行相鄰位置文字作“〖上〗出【魚股之】外🥾,出【脅】上”🙋🏻♂️。據辭例可知🎠,“外出”二字所在的小帛片與下方大帛片“上”字之間僅有一字缺文🎏,可補作“【脅】”🤖💆🏼♀️。“廉痛”二字與其右方的“外出”二字👨🌾,下方的“股”字與其右方的“上”字位置均接近,比較可知,“【髀外】廉痛”之下,“股”字之上的部分殘去一字是比較合理的😰。考慮到字間距這一情況,我們認為此部分圖版應調整作C🛌🏻。

根據調整後的圖版👇,4行“【髀外】廉痛”之下🙌🏼,“股”字之上僅有一字缺文,當補作“【魚】”🎁🍁,上引原釋文、《集成》釋文當改為“節盡【痛,髀外廉】痛🧑🦼,【魚】股痛”🍄🟫。

“魚股”,原整理者於帛書《陰陽十一脈灸經》甲本5行下注云:“應指股部前面的股四頭肌,屈膝時狀如魚形🤵♀️👩🦯。”[17]當可信🦮。帛書《陰陽十一脈灸經》甲本5行相應文字作“節盡![]() (痛),脾(髀)【外】廉【痛】,魚股

(痛),脾(髀)【外】廉【痛】,魚股![]() (痛)”。張家山漢簡《脈書》簡21相應文字作“節盡痛,脾(髀)〖外〗廉痛,魚股痛”,皆與《陰陽十一脈灸經》乙本文字相同🫕🤏🏽。此外,帛書、簡本少陽脈前述“上出魚股之外,出脅上”,其下所生病症則有“魚股痛”,“脅痛”💂🏼,經脈循行的位置與此位置病症皆是相對應的。根據上述討論可知👨🏼🎤,我們將《陰陽十一脈灸經》乙本“股”字之上補一“魚”字應當是可信的👬。

(痛)”。張家山漢簡《脈書》簡21相應文字作“節盡痛,脾(髀)〖外〗廉痛,魚股痛”,皆與《陰陽十一脈灸經》乙本文字相同🫕🤏🏽。此外,帛書、簡本少陽脈前述“上出魚股之外,出脅上”,其下所生病症則有“魚股痛”,“脅痛”💂🏼,經脈循行的位置與此位置病症皆是相對應的。根據上述討論可知👨🏼🎤,我們將《陰陽十一脈灸經》乙本“股”字之上補一“魚”字應當是可信的👬。

三

《陰陽十一脈灸經》乙本5—6行《集成》釋文云:

病甚【則5欲乘高】而歌🦸🏼♂️,棄衣而走🙋🏼♂️,此為骭瘚(厥),是【陽眀(明)脈主治】🤔↩️。其所產病👲:……

“是【陽眀(明)脈主治】”🏋🏼,原釋文作“是【陽眀(明)脈】主治”🥭。諸家多從之。《集成》釋文改作是【陽眀(明)脈主治】。其注云🦹♂️🎅:“‘主治’二字🥙,帛書亦殘缺,原釋文未作殘缺文書處理。”[18]

按此處原圖版作D🦻🏼👭🏻,“其所產病”上方帛片缺失🙆🏻,並無“主治”二字。《集成》新圖版作E,“其所產病”上方還有一兩字帛片。需要指出的是,此處新圖版乃據湖南省博物館所拍攝的原始照片,保持了帛書的原裝裱狀況。原圖版與原釋文不對應,其注釋也未有說明🦾,顯然是有問題的🧑🦳。《集成》釋文及注釋均未論及“其所產病”上方的兩字帛片⚠,也是有疑問的🦮。

我們認為,新圖版“其所產病”上方小帛片的兩字即原釋文的“主治”🛼👩🏼🔬。此帛片原圖版缺失,大概是整理時以為他處殘片而誤剔。根據帛書的原裝裱狀況及相關辭例,此處圖版應稍調整作F。

其中小帛片前一字圖版作 ,與2行“主”字作

,與2行“主”字作 🏏,3行“主”字作

🏏,3行“主”字作 相合,可知前者釋為“主”當無問題🧑🏼🦰🔍。“主”後一字圖版作

相合,可知前者釋為“主”當無問題🧑🏼🦰🔍。“主”後一字圖版作 💇🏼♀️。3行“治”字作

💇🏼♀️。3行“治”字作 ,與後者相比較,前者“水”旁🏊🏿💇🏻、“台”旁尚保留上端筆劃。綜合字形及辭例⇒,此字當即“治”字。故此處當從原釋文作“是【陽眀(明)脈】主治”。

,與後者相比較,前者“水”旁🏊🏿💇🏻、“台”旁尚保留上端筆劃。綜合字形及辭例⇒,此字當即“治”字。故此處當從原釋文作“是【陽眀(明)脈】主治”。

四

《陰陽十一脈灸經》乙本14—15行《集成》釋文云:

厥陰??(脈):毄(系)于足大指菆(叢)毛上,乘足![]() (跗)上廉,去內腂(踝)一寸🪙💆🏿♂️,上腂(踝)五寸【而】出于大(太)陰【之】後,上出魚

14 股內廉,

(跗)上廉,去內腂(踝)一寸🪙💆🏿♂️,上腂(踝)五寸【而】出于大(太)陰【之】後,上出魚

14 股內廉,![]() (觸)少腹,大資(眥)旁📹。

(觸)少腹,大資(眥)旁📹。

“去內腂(踝)一寸”後一句,原整理者釋文作“上腂(踝)五寸【而】出于大(太)陰【之】後”,將“【而】”後一字釋為“出”。周一謀、蕭佐桃《馬王堆醫書考注》、馬繼興《馬王堆古醫書考釋》、魏啟鵬🍋🟩、胡翔驊《馬王堆漢墓醫書校釋》🏑🧑🏿🚒、《集成》等均從之😧。其中馬繼興《馬王堆古醫書考釋》將《陰陽十一脈灸經》甲乙本、張家山簡本《脈書》三種出土本文字訂為“而交出于泰陰之後”。其注云:“丙本全缺👨🏿🔧🤳🏼。甲本缺‘交出于泰陰之後’7字。乙本缺‘之’字。兩本均無‘交’,今據《靈樞·經脈》足厥陰脈‘交出太陰之後’文補。” [19]

按所謂“出”字🦝,原圖版因處理對比度太過,已全不可辨。原整理者將之釋為“出”,大概是因為《靈樞·經脈》“肝足厥陰之脈”此處相應文字作“交出太陰之後”。現在看來🏋🏽♂️,原整理者這一考釋並不可信。

此字《集成》新圖版作![]() ⏬,右部筆劃已殘損。17行“交”字形作

⏬,右部筆劃已殘損。17行“交”字形作 🏃♀️,與之比較可知🤳🏼👩🏽🦰,前一字顯然應為“交”字之殘。故此處釋文當改作“交于大(太)陰【之】後”🧥。帛書《足臂十一脈灸經》此處作“交太陰脈”,亦用“交”字🕹。從字形和辭例來看,此字釋為“交”應無問題♋️。

🏃♀️,與之比較可知🤳🏼👩🏽🦰,前一字顯然應為“交”字之殘。故此處釋文當改作“交于大(太)陰【之】後”🧥。帛書《足臂十一脈灸經》此處作“交太陰脈”,亦用“交”字🕹。從字形和辭例來看,此字釋為“交”應無問題♋️。

上引《陰陽十一脈灸經》乙本文字,《靈樞·經脈》作“肝足厥陰之脈,起於大趾叢毛之際🕵️✍️,上循足跗上廉🏋🏻♂️,去內踝一寸🤷🏻♀️,上踝八寸,交出太陰之後,上膕內廉,循股陰,入毛中😜,過陰器,抵小腹👩⚕️,……”“交”👩🏼💻,即交叉🚣🏽、會合。《陰陽十一脈灸經》甲本此處原釋文↪️、《集成》釋文補作“【出太陰之後】”,亦不確。據上可知當補作“【交太陰之後】”➛。

帛書本作“交太陰之後”🙆🏽♀️,與《靈樞·經脈篇》“交出太陰之後”不同,乃因後文有“出”字☝️,作“上出魚股內廉”之故。帛書本“交……上出”👩🎓,與《靈樞·經脈》“交出……上”🛎,文字雖別🥴,其義則同。帛書本“上踝五寸而交太陰之後,上出魚股內廉”💇🏻,指上行至內踝上方五寸處🫥,然後交叉于足太陰脈的後方,再往上走,從大腿魚股內側出來。

五

《去穀食氣》7—9行《集成》釋文云:

?【……】則和以端陽⏭。夏氣□【……】□多陰👩🦼,日夜分□7【……□□失氣】為青﹦附﹦(青附,青附)即多朝暇(霞)🙇🏼。朝日失(佚)氣為白﹦【附﹦】(白附,白附)即多銧光。昬(昏)失(佚)氣為黑﹦附﹦(黑附,黑附)即多輸8【□。□□□□□□□□】得食毋食![]() 9。

9。

《去穀食氣》篇是古代行氣方面的重要文獻📢。其中7—9行主要講述的是“四時”與“五色”、“六氣”、“十二辰”相配伍的理論。“四時”即春👨🔬、夏🪝、秋、冬🧜🏽。“五色”指青、白、黑🥣、赤🦨、黃🤦🏻。“六氣”即“銧光”、“朝霞”、“沆瀣”、“輸陽”、“輸陰”、“端陽”。其中“朝霞”、“沆瀣”、“輸(作‘淪’)陰”、“端(作‘正’)陽”又見於《楚辭·遠遊》王逸注🤷🏼🧖🏿、《莊子·逍遙游》李頤注等🧙♀️。“十二辰”指“雞鳴”、“平旦”、“日出”等十二個時段🆔。

上引文字中,“失(佚)氣”前的“朝日”即“朝”,為日出之時⚂;“昏”即“昏時”,為日暮之時,二者皆為“十二辰”時段名👩🦳。在《集成》所附“帛書帛畫殘片—27”中有如下一塊帛書殘片G,從字形寫法及辭例“失(佚)氣”來看🍵,應即《去穀食氣》7—8行殘文。其中“失(佚)氣” 前一殘字作 ,與馬王堆《十問》簡90

,與馬王堆《十問》簡90![]() 字下部所從相合🤠,應即“鳴”字殘形。“失氣”前一時稱據此可補為“雞鳴”🌈。在睡虎地秦簡《日書》乙種簡156⛹️♂️、水泉子漢簡《日書》簡12、孔家坡漢簡《日書·死篇》(簡352—363)等皆有關於十二時的記載,且“雞鳴”均居首。其中睡虎地秦簡《日書》明言“雞鳴丑🍸🧔🏿♀️、平旦寅、日出卯……”🔂,與《論衡·譋時》等傳世文獻相合🚹。據這些材料🤮,“雞鳴”應在“平旦”、“朝日”之前。由此我們可將殘片“【雞】鳴失氣”綴合在8行“為青﹦附﹦”之前🫴🏽。綴合後相關部份圖版作H🤦🏼♂️。

字下部所從相合🤠,應即“鳴”字殘形。“失氣”前一時稱據此可補為“雞鳴”🌈。在睡虎地秦簡《日書》乙種簡156⛹️♂️、水泉子漢簡《日書》簡12、孔家坡漢簡《日書·死篇》(簡352—363)等皆有關於十二時的記載,且“雞鳴”均居首。其中睡虎地秦簡《日書》明言“雞鳴丑🍸🧔🏿♀️、平旦寅、日出卯……”🔂,與《論衡·譋時》等傳世文獻相合🚹。據這些材料🤮,“雞鳴”應在“平旦”、“朝日”之前。由此我們可將殘片“【雞】鳴失氣”綴合在8行“為青﹦附﹦”之前🫴🏽。綴合後相關部份圖版作H🤦🏼♂️。

根據我們的新綴意見,《去穀食氣》8行相關釋文當改作“【……雞】鳴失氣為青﹦附﹦(青附⛰,青附)即多朝暇(霞)”🤛🏼。《楚辭·遠遊》🌓:“湌六氣而飲沆瀣兮,漱正陽而含朝霞。”王逸注引《陵陽子明經》🌦:“春食朝霞🐗,朝霞者🧑,日始欲出赤黃氣也👩🏽🦰。”《莊子·逍遙遊》:“乘天地之正🪆,而御六氣之辯。”“六氣”條成玄英疏引李頤注:“平旦為朝霞。”這與帛書的說法正相合。

《去穀食氣》8行緊接一句作“朝日失(佚)氣為白﹦【附﹦】(白附,白附)即多銧光。”“銧光”之名,說法頗多🚻。魏啟鵬🧜🏼、胡翔驊云🐙:“銧讀為黃。帛書《卻穀食氣》第八行的層遞句、聯珠格中,又稱銧光為‘昏’。銧光當為日西黃昏時黃色之氣👮🏼♀️。……銧光當即《陵陽子明經》和李頤所說的地黃之氣。”[20]馬繼興云:“匡與光上古音均陽部韻⚒。故銧假為匡。匡字義為虧損😦,缺。……‘匡光’即缺光,虧光。根據本書後面所記的‘雲如蓋🌵,蔽(日)……者也’,匡(銧)光是在中午前後應有烈日之時🌕,反而被天空中面積很大⛪️,狀如蓋形的雲層將日光遮掩起的天氣。”[21]李零先生則認為“銧光”為日出之氣。[22]

李零認為“銧光”為日出之氣,可從🌱。此處有關“朝霞”、“銧光”的文字恰可與《去穀食氣》5行相參看🛼。5行云:“?朝暇(霞)者💂🏼♂️,……【□□】者🪼👴🏿,日出二干👤,春為濁【□□□□】🤵🏿🪅。”“者”前缺文應為六氣之一。從時段順序來看,其應緊接在“朝霞(平旦之氣)”之後𓀌。此氣名“馬繼興”以為“輸陽”,[23]李零以為“輸陰”,[24]恐均不可信。敦煌懸泉遺址出土有一塊記載三十二時的木牘,其中第二📆、三種分別是“日出”、“二干”🫳🏼。“二干”即“日出二干”,是對太陽升起高低的一種形容。[25]其時段在三十二時制中在“日出”之後,“蚤食”之前;在十二時制中相當於“日出”,在“平旦”之後🧒🏻,“食時”之前🧓🏻。

根據上面的討論🈶,“朝霞”為平旦之氣🥘,其後之“銧光”則為日出之氣。5行所缺“六氣”名“【□□】”的時段既在“日出二干”,其順序又緊列在“朝霞”之後🧗,則這一氣名當即作為日出之氣的“銧光”。《去穀食氣》1行云:“旬五而【止;旬】六始銧(匡)。”原整理者讀“銧”為“匡”🧑🏽💻,可從✊🏼。《國語·越語下》:“陽至而陰,陰至而陽;日困而還,月盈而匡*️⃣。”韋昭注:“匡,虧也。”帛書“銧光”可能也應讀為“匡光”,即缺光,虧光🏌🏻。《後漢書·孝桓帝紀》:“太陽虧光🙅🏿♂️,飢饉薦臻。”太陽始升之時光照仍不充足🫨👴🏼,“銧(匡)光”得名或與之有關。

《去穀食氣》8—9行“輸”後一字,據文例可知應為六氣“輸陰”或“輸陽”之一。馬王堆漢墓帛書整理小組釋文補“輸”後一字為“陽”。馬繼興、[26]李零補“輸”後一字為“陰”。[27]

按帛書“輸陰”👟、“輸陽”之“輸”🧑🏼⚖️,舊多以為即《楚辭·遠遊》王逸注所引《陵陽子明經》 “淪陰”之“淪”形近而誤。這是有問題的。“淪(淪)陰”🏆,明刻本《廣雅》作“渝陰”🦸🏻♀️,文淵閣藏四庫全書本同。從帛書《去穀食氣》來看🏋🏽♂️,“輸陰”即明刻本《廣雅》“渝陰”🏜。“渝”當從帛書讀為“輸”🤚🏻。[28]

《靈樞·營衛生會》:“日中而陽隴為重陽🤴🏻,夜半而陰隴為重陰🙋🏻。故太陰主內0️⃣,太陽主外,各行二十五度,分為晝夜🥔。夜半為陰隴🛸,夜半後而為陰衰,平旦陰盡而陽受氣矣🥊。日中為陽隴,日西而陽衰,日入陽盡而陰受氣矣。夜半而大會,萬民皆臥💕,命曰合陰🙍🏼♀️🛀🏽,平旦陰盡而陽受氣,如是無已,與天地同紀。”又《素問·金匱真言論》:“陰中有陰,陽中有陽。平旦至日中,天之陽,陽中之陽也;日中至黃昏,天之陽,陽中之陰也👨🏼🌾;合夜至雞鳴,天之陰,陰中之陰也;雞鳴至平旦𓀁,天之陰,陰中之陽也。”王冰注👰🏼♂️💣:“雞鳴👰🏼,陽氣未出,故曰天之陰🐱。平旦,陽氣已升👀,故曰陰中之陽。”“輸陰”、“輸陽”可分別與“日入陽盡而陰受氣矣”、“平旦陰盡而陽受氣”相對照,則“輸陰”、“輸陽”之“陽”、“陰”似應指陽氣、陰氣。“輸陰”、“輸陽”之“輸”,魏啟鵬🏄🏻♀️⛲️、胡翔驊分別訓為“寫(瀉)”和“聚”🔔,[29]值得注意🧝🏿。頗疑此處的“輸”即輸注之義☄️。“輸陰”,《楚辭·遠遊》王逸注謂指“日沒以後赤黃氣”⛪️,這與《靈樞·營衛生會》所說的“日入陽盡而陰受氣矣”是相應的。據此,“輸陰”時段可能應在日入至黃昏。“輸陽”與“輸陰”相對,也與《靈樞·營衛生會》所說的“平旦陰盡而陽受氣”是相應的👩🏼💻。據此,“輸陽”時段可能應在雞鳴至平旦。

《去穀食氣》“六氣”的時段,頗多異說。[30]根據我們上面的討論及《楚辭·遠遊》王逸注等🙅🏼,可依十二時段早晚將之排列如下:“朝霞(平旦之氣)”、“銧光(日出之氣)”、“端陽(日中之氣)”🫃🏽、“輸陰(日入之氣)”、“沆瀣(夜半之氣)”、“輸陽(雞鳴之氣)”🦏。帛書《去穀食氣》7—9行云🏃🏻♂️➡️:“……日夜分□【……雞】鳴失氣為青﹦附﹦(青附,青附)即多朝暇(霞)🧕🏽。朝日失(佚)氣為白﹦【附﹦】(白附🚵🏽,白附)即多銧光。昬(昏)失(佚)氣為黑﹦附﹦(黑附,黑附)即多輸【□】🧖🏼♀️。”“輸【□】”既然列于“朝霞”、“銧光”之後,從時段上來看又在“昏時”🫲🏽,這與上文所論“輸陰”正合👩🏻⚕️。所以《去穀食氣》之“輸【□】”當補作“輸【陰】”。

附記:本文原載《復旦學報》2019年第4期。

附圖:

A  B

B

C  D

D

E  F

F

G

H

H

﹡本文寫作得到2018年度國家社科基金冷門“絕學”和國別史等研究專項“戰國至秦漢時代雜項類銘文的整理與研究”(批准號:2018VJX006)、2018年國家社科基金後期資助項目“張家山漢簡《二年律令》文本整理與相關問題研究”(批准號🙋🏿♂️:18FZS029)支持。

[1] 裘錫圭主編:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》🍯,北京:中華書局,2014年👴🏼❤️。

[2] 馬繼興🤌🏽:《馬王堆古醫書考釋》✖️,長沙:湖南科學技術出版社,1992年,第259頁。

[3] 裘錫圭主編:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(伍)》,北京:中華書局,2014年,第202頁。

[4] 高大倫:《張家山漢簡<脈書>校釋》,成都🧑🏿💻:成都出版社,1992年,第77頁。

[5] 馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆漢墓帛書〔肆〕》👨👨👦,北京:文物出版社🥿👳🏻,1985年Ⓜ️,第12頁。

[6] 周一謀🤞、蕭佐桃🫃🏽:《馬王堆醫書考注》💁🏽,天津❤️:天津科學技術出版社,1988年😶,第37頁。

[7] 魏啟鵬👮🏼♂️🧙🏻、胡翔驊🌸:《馬王堆漢墓醫書校釋(壹)》👶🏼,成都:成都出版社,1992年,第32頁🤔。

[8] 馬繼興🧝🏽♀️🍷:《馬王堆古醫書考釋》,長沙👨🏼🦲:湖南科學技術出版社,1992年,第260頁。

[9] 周祖亮👨🏿⚕️、方懿林:《簡帛醫藥文獻校釋》,北京👷🏻♂️🧎♀️:學苑出版社,2014年👩🦽,第58頁🦸🏻♀️。

[10] 裘錫圭主編🥞🧏♀️:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(伍)》👩🦽,北京🧝🏻:中華書局💚,2014年,第202頁。

[11] 連劭名👮🏻:《江陵張家山漢簡<脈書>初探》,《文物》1989年第7期🧑🏽🚒。

[12] 馬繼興:《馬王堆古醫書考釋》,長沙🦸🏽♂️:湖南科學技術出版社,1992年,第259-260頁💙🗄。

[13] 周祖亮🧑🏿🦱、方懿林:《簡帛醫藥文獻校釋》,北京🧑🏿🎄:學苑出版社🍶🕡,2014年,第356頁👳🏿。

[14] 高大倫:《張家山漢簡<脈書>校釋》,成都🏬:成都出版社,1992年,第77-78頁。

[15] 劉釗🚲🧚🏻:《關於馬王堆和張家山出土醫書中兩個詞語解釋的辨正》,《古籍整理研究學刊》1994年第5期。

[16] 林億《新校正》已經指出,《太素》卷八《經脈病解》作“邑邑”,“色色”疑誤。

[17] 馬王堆漢墓帛書整理小組🫂:《馬王堆漢墓帛書〔肆〕》💇🏽♂️,北京:文物出版社,1985年,第9頁🦻🏻。

[18] 裘錫圭主編:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(陸)》,北京:中華書局🥎,2014年,第10頁🧑🏽🏭。

[19] 馬繼興:《馬王堆古醫書考釋》,長沙:湖南科學技術出版社😌,1992年🫃🙉,第252頁。

[20] 魏啟鵬、胡翔驊:《馬王堆漢墓醫書校釋(貳)》,成都🦻🏻:成都出版社,1992年,第8頁🧗🏿♀️。

[21] 馬繼興👩❤️💋👩🌴:《馬王堆古醫書考釋》,長沙:湖南科學技術出版社,1992年🫐,第833頁🫄🏼。

[22] 李零:《中國方術正考》,北京;中華書局🧑🏽⚕️,2006年,第275頁🧨。

[23] 馬繼興:《馬王堆古醫書考釋》,長沙🎍:湖南科學技術出版社🧑🏼🏫,1992年,第845頁。

[24] 李零:《中國方術正考》,北京;中華書局🎃,2006年,第276頁🧁🤹🏽♀️。

[25] 張德芳:《懸泉漢簡中若干“時稱”問題的考察》,《出土文獻研究》第六輯🔰🫛,上海🧑🏿🎓:上海古籍出版社🧑🏼🌾,2004年♠︎⛪️,第192頁。

[26] 馬繼興👨🚀:《馬王堆古醫書考釋》,長沙:湖南科學技術出版社🙅🏻♀️,1992年,第847頁📤。

[27] 李零:《中國方術正考》🥫,北京:中華書局,2006年,第276頁。

[28] 周波:《馬王堆帛書與傳世古籍對讀札記二則》,《中國語文》2015年第5期。

[29] 魏啟鵬👨🏻🏫、胡翔驊💁🏼♂️:《馬王堆漢墓醫書校釋(貳)》,成都:成都出版社,1992年,第8頁。

[30] 參魏啟鵬🧩、胡翔驊🔽:《馬王堆漢墓醫書校釋(貳)》,成都:成都出版社🚉,1992年,第8頁;馬繼興:《馬王堆古醫書考釋》🤸🏿♂️,長沙✷:湖南科學技術出版社⛴,1992年👩🏼🏫,第848頁;李零🫄🏼:《中國方術正考》,北京👨🏽🌾🕛:中華書局,2006年,第277頁🧛🏿👩🏿🦱。

本文收稿日期为2019年10月23日

本文发布日期为2019年10月23日

点击下载附件: 2026周波🪲:馬王堆漢墓簡帛醫書及相關文字補說.docx

下载次数📑💶:62

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🩶💴:696771