楚公逆鐘銘文校勘

(首發)

重耳

摘要🌽🔥:本文主要利用北趙晉侯墓地所出的楚公逆編鐘銘文的拓本和摹本,以及目前積累的楚系銅器銘文字形的豐富資料,運用傳統校勘學的方法🧑🏽💼👰🏼♂️,對宋代出土的楚公逆鐘銘文進行了逐字校勘⛔,對原拓本誤摹的字形進行了初步校正🫶🔯,對不清晰的字形附以形體最為接近的清晰字樣👷🏼♂️,借助電腦技術對原拓本進行了精心修正,恢復了一個較為精確的拓本。順便也對銘文中的幾個字談了一點看法,并對通篇銘文作了簡單疏通。

關鍵詞◾️:楚公逆鐘 楚公逆編鐘校勘

一

楚公逆鐘[1]自宋代出土以來,歷代研究者甚夥。因原器和拓本皆不存,研究者只能依據阮元翻刻的字形不甚準確的宋人拓本🥐,以致學者們雖費力頗巨,而收效甚微🕠。所幸1993年山西北趙晉侯墓地出土一套楚公逆編鐘[2]👼🧑🏭,內容和字體與傳世器皆可比照,極大地推進了對該器以及相關諸楚器的研究。本文嘗試利用北趙晉侯墓地所出的楚公逆編鐘銘文的拓本和摹本,以及目前積累的楚系銅器銘文字形的豐富資料🍟,運用傳統校勘學的方法,對宋代出土的楚公逆鐘銘文進行了逐字校勘,試圖恢復一個比較可靠的拓本🕋,以俟博雅君子一哂。為便於討論,先綜合以往學者們研究的成果[3],結合我們自己的理解,將兩篇銘文釋寫如下:

楚公逆鐘🔀🧑🏿🎤:唯八月甲申♤,楚公逆自乍(作)大雷鐘🧑🏽🍳,氒(厥)名曰龢(和)![]() (

(![]() )鐘。楚公逆其萬年壽用👨👩👦👦,保其邦,孫子其永寶。

)鐘。楚公逆其萬年壽用👨👩👦👦,保其邦,孫子其永寶。

楚公逆編鐘:唯八月甲午🥏🪩,楚公逆祀氒(厥)先高![]() (祖)考🧛🏽♀️,夫[4](敷)工(共-供)[5]亖(四)方首。楚公逆出求人,用祀亖(四)方首,休,多

(祖)考🧛🏽♀️,夫[4](敷)工(共-供)[5]亖(四)方首。楚公逆出求人,用祀亖(四)方首,休,多![]() (禽-擒)[6]。顉(欽)

(禽-擒)[6]。顉(欽)![]() (融)內(納)饗(享)赤金九邁(萬)鈞[7],楚公逆用自乍(作)龢(和)𨧬(諧)鍚[8]鐘百

(融)內(納)饗(享)赤金九邁(萬)鈞[7],楚公逆用自乍(作)龢(和)𨧬(諧)鍚[8]鐘百![]() [9](肆)。楚(鉦間)公逆其邁(萬)年壽用🛁,保氒(厥)大邦,永寶用[10](左鼓)𓀙🙇。

[9](肆)。楚(鉦間)公逆其邁(萬)年壽用🛁,保氒(厥)大邦,永寶用[10](左鼓)𓀙🙇。

再將楚公逆鐘和楚公逆編鐘的字形逐字對應🧔,制成下表:

說明:

(1)、本文所用楚公逆鐘的銘文拓本底本為集成1.106(即復齋一本)🪪、楚公逆編鐘(I11M64:96)的銘文拓本為劉緒本(見《長江流域青銅文化研究》57頁)、摹本為黃錫全本(考古199502:178)🛟;

(2)、原字摹誤的在“原字”欄出校,字形來源辦法詳下文;“原字”并非說我們提供的就是楚公逆鐘銘文字形的原樣,而是就目前的楚系銅器銘文資料提供較為接近的字形🙄,下述“清晰字”亦然🛅;

(3)👩🏼✈️、原摹寫大致不誤而字形尤為不清晰者,儘量以同篇銘文中清晰字形在“清晰字”欄出校,同篇銘文中無此字者🤸🏻♀️,則以楚公逆編鐘字形最為接近者拓本出校,否之則以楚系銅器銘文中字形最為接近者出校;

(4)、因字形對比需要👨👨👧🙉,在楚公逆鐘銘文單字排列不一定按原來順序,為了不致混亂,在釋文單字後以數字標示該字在銘文中的次序;為統計各篇銘文中同一單字出現的頻率😽,以類比字形📈,在同篇銘文中出現兩次以上的單字後以a📡、b、c……標示,如楚20,b𓀀,表示該字是此篇銘文中第20字🧑🏿🎄🙈,在此篇銘文中第2次出現👨🏿🎨,楚d,表示該字在此篇銘文中是第4次出現;

(5)➙、未出校記之字形🔻,亦有摹寫不甚準確者,如壽26🫶👦🏽,但不影響銘文通讀🧓,讀者可自行把握。

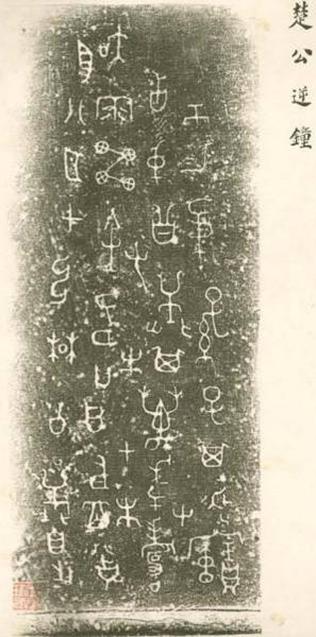

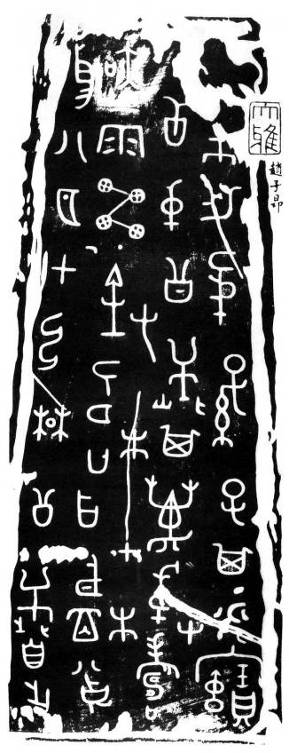

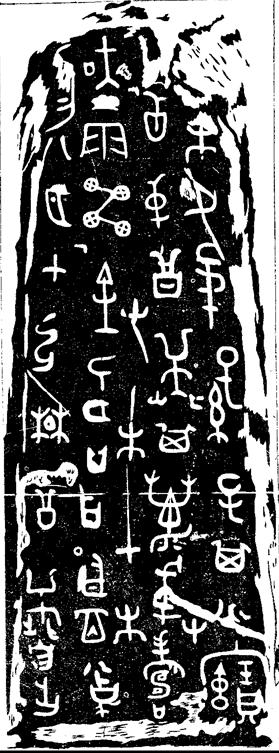

通過以上的字形校勘😢,我們運用電腦技術,對楚公逆鐘的拓本進行精心修正,同時將拓片方向翻轉[11]♋️。先以復齋二本互校,修正復齋一不清晰和殘闕處🛌🏽,若二本明顯優于一本的字形,則逕以二本字形替換(如乍);對原拓本明顯誤摹的字(如龢)另換字形,楚公逆編鐘有此字者便以其替換🧜🏽、修正,無者則以楚系銅器銘文最接近的字形替換🧑🏿、修正🤫,原拓本筆畫可用者修正時儘量利用🥇;原拓本字形不盡合者(如唯)則集多字筆畫拼湊而成,也儘量利用原拓本筆畫,基本上不擅自追加或修改任何筆畫;對原拓本大致不誤的字形(如逆)進行局部修正[12]💂🏽,增無去羨(如鐘之右部、辵旁等)♛,筆畫錯位者則作適當移動👇,亦儘可能利用原拓本已有之筆畫,不自己增減筆畫;同時去除拓本中原來影響閱讀的裂痕、雜點和羨劃等🌧。總之☂️,是力求形似。下面便是我們初步制作的楚公逆鐘的銘文修正拓本(并附復齋一(集成1.106)🏃🏻♀️、復齋二本和小校本以對照)👗👮🏿♂️:

|

復原本 |

小校本 |

|

復齋一本 |

復齋二本 |

二

下面談談我們對鐘銘的一點不成熟看法🧍🏻♂️🎅🏿。

![]() ,對照楚公逆編鐘👩🏻🏭🩰,可知為

,對照楚公逆編鐘👩🏻🏭🩰,可知為![]() 即龢字之誤摹🛏,右旁禾之筆畫下部尚存,左旁則摹寫得頗為乖謬,以致學者們花了很大的力氣去探索其字形結構🏜🐰,現在看來🧑🏻🏫👪,字是龢字,可能性很大🤺,銘曰“氒名曰龢

即龢字之誤摹🛏,右旁禾之筆畫下部尚存,左旁則摹寫得頗為乖謬,以致學者們花了很大的力氣去探索其字形結構🏜🐰,現在看來🧑🏻🏫👪,字是龢字,可能性很大🤺,銘曰“氒名曰龢![]() 鐘”🧑🏻🚀,文義亦十分通暢[13]。

鐘”🧑🏻🚀,文義亦十分通暢[13]。

![]() ,舊多釋作年📓、又二字🎣,李學勤(1995)、曾憲通(1998)認為

,舊多釋作年📓、又二字🎣,李學勤(1995)、曾憲通(1998)認為![]() 是誤剔而致⇒。案:“有壽”者,銅器銘文極其罕見。此字小校本作

是誤剔而致⇒。案:“有壽”者,銅器銘文極其罕見。此字小校本作![]() ,較復齋二本皆清晰,“禾”下

,較復齋二本皆清晰,“禾”下![]() 筆可能是誤剔而致,對照楚公逆編鐘的

筆可能是誤剔而致,對照楚公逆編鐘的![]() (

(![]() )字形體,則更為明白[14]。

)字形體,則更為明白[14]。

觀諸拓本,末列上端殘裂處似可容一字,耳尊(11.6007)曰“侯萬年壽考”、牧𣪘(8.4343)云“牧其萬年壽考”🧘🏼♂️,![]() 𣪘(7.3873)作“其邁(萬)年壽考”,文句皆頗相似💆♂️,且皆以壽考連言。又荊公孫敦(9.4642)“老壽用之”,復公仲壺(15.9681)“邁(萬)壽用之”,曾孟

𣪘(7.3873)作“其邁(萬)年壽考”,文句皆頗相似💆♂️,且皆以壽考連言。又荊公孫敦(9.4642)“老壽用之”,復公仲壺(15.9681)“邁(萬)壽用之”,曾孟![]() 諫盆(16.10332)“其眉壽用之”,㠱孟姜匜(16.10240)“其邁(萬)年眉壽用之”,皆壽用連言,且除㠱孟姜匜(亦可歸入南系)外,皆為楚系銅器。是本銘壽下當有“考”、“用”之類字眼,對照楚公逆編鐘銘曰“楚公逆其萬年壽用”,以“用”之可能性為最[15]。

諫盆(16.10332)“其眉壽用之”,㠱孟姜匜(16.10240)“其邁(萬)年眉壽用之”,皆壽用連言,且除㠱孟姜匜(亦可歸入南系)外,皆為楚系銅器。是本銘壽下當有“考”、“用”之類字眼,對照楚公逆編鐘銘曰“楚公逆其萬年壽用”,以“用”之可能性為最[15]。

“保其邦”之保字殘泑,拓本原作![]() ,觀諸楚公逆編鐘

,觀諸楚公逆編鐘![]() 字,雖摹寫有誤🐝,然筆意稍存,尤其是復齋二作

字,雖摹寫有誤🐝,然筆意稍存,尤其是復齋二作![]() 🧝🏽🚬,其上端筆意更似[16]。舊有釋作“寶”者🧏🏼♂️🍵,而“寶”字楚公逆編鐘作

🧝🏽🚬,其上端筆意更似[16]。舊有釋作“寶”者🧏🏼♂️🍵,而“寶”字楚公逆編鐘作![]() ,楚公逆鐘作“

,楚公逆鐘作“![]() ”🍒,後者雖系誤摹,然主體不誤👨🏽🎓,與

”🍒,後者雖系誤摹,然主體不誤👨🏽🎓,與![]() 字皆判然有別,故字當釋保🧑🎄,“保其邦”,文從字順🚶🏻➡️,而“寶其身”則不辭。

字皆判然有別,故字當釋保🧑🎄,“保其邦”,文從字順🚶🏻➡️,而“寶其身”則不辭。

“保其邦”🧶,舊多補“保”前之字為用,讀作“用保其邦”👮🏽♀️🔝,亦讀楚公逆編鐘作“用保氒大邦”🦻🏽。案:“用”字當上讀(編鐘銘文亦是)🏰,前已申說,且上讀之“用”字🎑😺,正與前銘的二“鐘”字諧韻📇。編鐘銘曰楚公逆其“邁(萬)年壽用,保氒(厥)大邦”,句式亦頗工整⬇️。觀兩周銅器銘文,保前或無飾,或加羕(永)、令者不一而足,而以前者最為經見💞。加“用”者亦多見,但一般而言,其前半銘辭多言賜命或類似勸勉之辭👢,如𢑩𣪘(8.4192、8.4193)“王事(使)榮櫗(蔑)𤯍,令往邦👩🏼💼,乎賜䜌(鑾)旂,用保厥邦”,師𩛥鼎(5.2830)“伯亦克![]() 由先祖

由先祖![]() (蠱),孫子一

(蠱),孫子一![]() 皇辟懿德,用保王身”🙆🏼♂️,中子化盤(16.10137)“中子化用保楚王,用征梠(莒)🖖🏻,用擇其金🧑🏻🦲,自乍浣盤”,單伯

皇辟懿德,用保王身”🙆🏼♂️,中子化盤(16.10137)“中子化用保楚王,用征梠(莒)🖖🏻,用擇其金🧑🏻🦲,自乍浣盤”,單伯![]() 生鐘(1.82)“余小子肇帥井(型)朕皇祖考懿德💖,用保奠”等[17]。而祈壽之類銘辭🥑🪔,後多接“永保”之類😾,如五祀㝬鐘(2.358)“㝬(胡)其萬年🛡🤏🏻,永畯尹四方🫄🏼🤶🏻,保大令(命)[18]”🧑🏻🧗🏻,公子土折壺(15.9709)“用旂(祈)眉壽🤛🏽🤶🏼、萬年,羕(永)保其身”,夆叔盤👩🏻🦯、匜(16.10163💈、16.10282)“其眉壽邁(萬)年🕵️♀️,永保其身”,㠱公壺(15.9704)“眉壽萬年,永保其身”,叔尸鐘🙁、鎛(1.278、1.285)“女(汝)考壽邁(萬)年🔈👱♂️,永保其身”等⛑️。晉姜鼎(5.2826)“萬年無彊(疆)🪚🚣🏻♀️,用亯(享)用德,㽙(畯)保其孫子”,宗周鐘(1.260)“㽙(畯)保四或(國)”🌰,戎生編鐘[19]“戎生其萬年無彊(疆),黃耈又(有)

生鐘(1.82)“余小子肇帥井(型)朕皇祖考懿德💖,用保奠”等[17]。而祈壽之類銘辭🥑🪔,後多接“永保”之類😾,如五祀㝬鐘(2.358)“㝬(胡)其萬年🛡🤏🏻,永畯尹四方🫄🏼🤶🏻,保大令(命)[18]”🧑🏻🧗🏻,公子土折壺(15.9709)“用旂(祈)眉壽🤛🏽🤶🏼、萬年,羕(永)保其身”,夆叔盤👩🏻🦯、匜(16.10163💈、16.10282)“其眉壽邁(萬)年🕵️♀️,永保其身”,㠱公壺(15.9704)“眉壽萬年,永保其身”,叔尸鐘🙁、鎛(1.278、1.285)“女(汝)考壽邁(萬)年🔈👱♂️,永保其身”等⛑️。晉姜鼎(5.2826)“萬年無彊(疆)🪚🚣🏻♀️,用亯(享)用德,㽙(畯)保其孫子”,宗周鐘(1.260)“㽙(畯)保四或(國)”🌰,戎生編鐘[19]“戎生其萬年無彊(疆),黃耈又(有)![]() [20],㽙(畯)保其子孫”,㽙亦長、永之義[21]👸🏿,情況亦頗亦類似[22]。故此類銘辭👹💻,以“永保”最為習見🛌🏽🫵🏼,此處似無“永”字🦸🏿♀️,當逕作“保其邦”。類似銘辭銅器銘文中亦多見👵🏿🤽🏼♂️,如盠方尊、彝(11.6013、16.09899)“萬年保我萬邦”,盠駒尊(11.6011)“邁(萬)年保我邁(萬)宗”,毛公鼎(5.2841)“臨保我有周”,師訇𣪘(8.4342)“臨保我又(有)周”,秦公鎛(1.270)“保業厥秦”,晉公盆(16.10342)“保辥(䢃)王國”🧑🚒,

[20],㽙(畯)保其子孫”,㽙亦長、永之義[21]👸🏿,情況亦頗亦類似[22]。故此類銘辭👹💻,以“永保”最為習見🛌🏽🫵🏼,此處似無“永”字🦸🏿♀️,當逕作“保其邦”。類似銘辭銅器銘文中亦多見👵🏿🤽🏼♂️,如盠方尊、彝(11.6013、16.09899)“萬年保我萬邦”,盠駒尊(11.6011)“邁(萬)年保我邁(萬)宗”,毛公鼎(5.2841)“臨保我有周”,師訇𣪘(8.4342)“臨保我又(有)周”,秦公鎛(1.270)“保業厥秦”,晉公盆(16.10342)“保辥(䢃)王國”🧑🚒,![]() 侯午𣪘(8.4145、9.4646🤼、4647)🕞、十年

侯午𣪘(8.4145、9.4646🤼、4647)🕞、十年![]() 侯午敦(9.4648)、

侯午敦(9.4648)、![]() 侯因

侯因![]() 敦(9.4649)“保又(有)齊邦”,宗婦

敦(9.4649)“保又(有)齊邦”,宗婦![]()

![]() 鼎🕯、𣪘(蓋)🐟、壺、盤(5.2683-9、7.4076-87🫅🏿、15.9698-9👩🦽➡️、16.10152)“保嶭(䢃)

鼎🕯、𣪘(蓋)🐟、壺、盤(5.2683-9、7.4076-87🫅🏿、15.9698-9👩🦽➡️、16.10152)“保嶭(䢃)![]() (𨛳)國”等。

(𨛳)國”等。

![]() 📟,曾憲通(1998)疑是“邦”字邑旁之誤剔👩,其右旁之

📟,曾憲通(1998)疑是“邦”字邑旁之誤剔👩,其右旁之![]() 為銹所掩蓋😶🌫️。其說頗有道理🏊🏽♂️。不過對照楚文字“身”字的寫法[23],該字亦可能為身字🈵,時代大致相當的逆鐘(1.63)身字作

為銹所掩蓋😶🌫️。其說頗有道理🏊🏽♂️。不過對照楚文字“身”字的寫法[23],該字亦可能為身字🈵,時代大致相當的逆鐘(1.63)身字作![]() 🧞♂️,反轉後作

🧞♂️,反轉後作![]() ,叔向父禹𣪘(8.4242)作

,叔向父禹𣪘(8.4242)作![]() (

(![]() [24])🫕❇️,反轉後作

[24])🫕❇️,反轉後作![]() ,與拓本形體皆近似,故不排除為身字的可能。仔細吟味楚公逆鐘和編鐘銘文,鐘銘似多關乎及楚公逆身家及子孫之福祉,而與編鐘銘文多言及邦國之大事似有不同🙆🏼。

,與拓本形體皆近似,故不排除為身字的可能。仔細吟味楚公逆鐘和編鐘銘文,鐘銘似多關乎及楚公逆身家及子孫之福祉,而與編鐘銘文多言及邦國之大事似有不同🙆🏼。

照以上之分析,全銘大致可通讀為👩🏻⚖️:

唯八月甲申👨🏽✈️🧝🏽♀️,楚公逆自乍(作)大雷鐘,氒(厥)名曰龢(和)![]() (

(![]() )鐘。楚公逆其萬年壽用👨🏼⚕️,保其邦,孫子其永寶🫶🏻🙍🏿。

)鐘。楚公逆其萬年壽用👨🏼⚕️,保其邦,孫子其永寶🫶🏻🙍🏿。

即在八月甲申這一天,楚公逆為自己鑄作聲如雷鳴之大鐘🧑🎤,其名曰和林鐘。楚公逆萬年長壽,保有其邦🏋🏿,子孫們要永遠保有之。

回想楚公家鐘的研究歷史🚵♀️,前代學者對是器的諸多看法🚵♀️,現在看來,很多未免都荒誕不經🧜♂️,有些甚至頗為可笑,不過這一方面是因器形及拓本之蕩然無存,另一方面,亦可窺見學術進步之不易,我們今天能夠超越古人🧞♀️,一方面是因我們得以觀摩他們未能見到的新鮮資料🧑🏼🔬,同時也是我們站在前人肩膀上的緣故,因此,我們今天所能夠取得的任何一點進步,亦多得益於前人為我們填平了前進路上的陷坑。

2008年5月8日初稿,18日改作😳。

主要參考文獻

C

曹錦炎

1992 〈楚“公逆”鎛銘的復原與新釋〉,《江漢考古》第2期,69-71頁。

陳雙新

2001 〈青銅樂器自名研究〉,《華夏考古》第3期,96-104頁。

陳劍

2006 〈晉侯墓銅器小識〉👩🏽🏭👩🏼🎨,《中國歷史文物》第6期,75-76頁🪒📬。(原以《晉侯墓銅器識小二題》為題刊於北京大學震旦古代文明研究富达編《古代文明研究通訊》總第26期,39-40頁,2005年9月♊️。)

D

董珊

2006 〈晉侯墓出土楚公逆鐘銘文新探〉,《中國歷史文物》第6期,67-74頁。(原刊於北京大學震旦古代文明研究富达編《古代文明研究通訊》總第26期,41-51頁,2005年9月;又載李伯謙主編《中國考古》第3卷第1期,2006年🧜🏿♀️。)

丁山

1944 〈楚公逆鎛銘跋〉,載國立北平研究院史學研究所《史學集刊》第4期,93-99頁。

1933 〈吳回考〉,載齊魯大學《國學季刊》一卷二期🗝。

1961 《中國古代宗教與神話考》📨,55頁🦄,上海:龍門聯合書局。

段渝

2004 〈楚公逆編鐘與周宣王伐楚〉,《社會科學研究》第2期🛟,133-139頁。

G

高至喜

1986(1999) 〈論商周銅鎛〉,載《湖南考古輯刊》第三輯,209-214頁⛹🏽♀️,長沙🧑🏿⚖️:嶽麓書社🤞🏼;又載《商周青銅器與楚文化研究》🍋👩🏿🔬,頁38-47♎️,長沙📇:嶽麓書社。

2002 〈晉侯墓地出土楚公逆編鐘的幾個問題〉,載《晉侯墓地出土青銅器國際學術研討會論文集》,346-354頁🚻,上海:上海書畫出版社。

郭沫若

1999 《兩周金文辭大系圖錄考釋》,上海:上海書店出版社。

H

黃錫全

1991=1999 〈楚公逆鎛銘文新釋〉😨,《武漢大學學報(社會科學版)》第4期,53-59頁;後輯入氏著《湖北出土商周文字輯證》⇨,11-16頁🔋,武漢:武漢大學出版社1992年;又輯入氏著《古文字論叢》🤚🏼🏌🏽♂️,217-226頁,臺北:藝文印書館👮🏿♀️。

黃錫全、于炳文

1995 〈山西晉侯墓地所出楚公逆鐘銘文初釋〉🦅,《考古》第2期🦬🗄,170-178頁🖼👮🏽。

K

柯鶴立

2002 〈試論晉侯邦父墓中的楚公逆編鐘〉,載《晉侯墓地出土青銅器國際學術研討會論文集》🧑🏻🦲,355-365頁,上海:上海書畫出版社。

L

李曉峰

2006 〈談楚公逆鐘中的“鍚”字〉,載陶新民主編《古籍研究》2006·卷下🐎🤳,63-64頁🌱,合肥:安徽大學出版社。

李朝遠

2007 〈楚公逆鐘的成編方式及其他〉,載氏著《青銅器學步集》,北京🔜:文物出版社。

李學勤

1995 〈試論楚公逆編鐘〉,《文物》第2期🧖,69-72頁。

1999 〈戎生編鐘論釋〉,《文物》第9期,75-82頁;又載《保利藏金――保利藝術博物館精品選》,375-378頁,廣州👆🏿🧛🏻♀️:嶺南美術出版社。

李零

1983 〈楚公逆鎛〉,《江漢考古》第2期,94頁🕵🏿♀️。

1986a 〈再談楚公鐘——北京大學考古系李零同志答讀者問〉,《江漢考古》第3期,90-91頁。

1986b 〈楚國銅器銘文編年匯釋〉,載《古文字研究》第十三輯,353-397頁🥁,北京:中華書局。

劉彬徽

1984 〈楚國有銘銅器編年概述〉🏄🏿♂️,載《古文字研究》第九輯,331-372頁,北京🧑🏽🎄:中華書局🦖🙆🏽♀️。

1986 〈湖北出土兩周金文國別年代考述〉,載《古文字研究》第十三輯👨🦽➡️,239-351頁,北京:中華書局🐽。

1995 《楚系青銅器研究》♙☝️,武漢:湖北教育出版社。

1996 〈楚金文和竹簡的新發現與研究〉,載《于省吾教授百年誕辰紀念文集》,292-269頁,長春:吉林大學出版社🚴🏻♀️。

1997 〈新見楚系金文考述〉👊🏻,載《第三屆國際中國古文字學研討會論文集》,307-315頁,香港:香港中文大學中國文化研究所🎫、中國語言文學系出版🦹🏿。

劉先枚

1991 〈《湖北金石志》周楚重器銘文拾考〉,《江漢考古》第3期🙌🏽,65-74頁。

劉雨、盧岩

2002編 《近出殷周金文集錄》🤦♀️,北京:中華書局。

劉緒

2002 〈晉侯邦父墓與楚公逆鐘〉,載高崇文等主編《長江流域青銅文化研究》,56-60頁🪺👩🦲,北京:科學出版社😶。

羅運環

1998 〈嘉魚所出楚公逆鐘新論〉,載吉林大學古籍研究所編《吉林大學古籍整理研究所十五周年紀念文集》,長春👩🏽🦰:吉林大學出版社🏌🏿。

Q

裘錫圭

1999 〈戎生編鐘銘文考釋〉✌🏿👦🏻,載《保利藏金——保利藝術博物館精品選》🔲🤸♀️,365-374頁,廣州🤳:嶺南美術出版社。

S

山西省考古研究所、北京大學考古系

1994 〈天馬——曲村遺址北趙晉侯墓地第四次發掘〉📟,《文物》第8期,4-21頁😌。

孫詒讓

1848-1908 《古籀拾遺·古籀餘論》,中華書局影印本💇🏽♀️,2005年。

T

塗白奎

1992 〈楚公屰鎛釋讀糾誤〉🟪,《考古與文物》第4期,112頁🏦。

W

王國維

1959 〈夜雨楚公鐘跋〉,載《觀堂集林》卷十八👨🦽,北京:中華書局。

王健

2002a 〈從楚公逆鐘銘文論到西周的方伯制度〉,載《中國歷史地理論叢》第2期,52-66頁🕷。

2002b 〈西周方伯發微〉,《河南師範大學學報(哲學社會科學版)》第5期👳🏼♀️🛠,42-44頁🧑🏽🦳。

Y

楊寬

1999 《西周史》,補記🧖🏼:“關於楚公逆編鐘”,639-641頁,上海🙂↕️:上海人民出版社❗️。

于省吾

1966 〈讀金文劄記五則〉,《考古》第2期,100-104頁。

Z

張亞初

1984 〈論楚公𧱌鐘和楚公逆鎛的年代〉👨🏭💇,《江漢考古》第4期,95-96頁👨🏿🦰。

曾憲通

1998 〈宋代著錄楚公逆鐘銘文補釋〉,載四川聯合大學歷史系編《徐中舒先生百年誕辰紀念文集》,108-111頁,成都:四川大學出版社。

鍾柏生、陳昭容、黃銘崇⚠️、袁國華

2006編 《新收殷周青銅器銘文暨器影彙編》,臺北:藝文印書館。

中國社會科學院考古研究所

1984-1994編 《殷周金文集成》(1-18冊)👳🏻♀️🔏,北京︰中華書局。

[1]見《集成》1.106,下引銅器銘文資料不出注者皆據此書🎥。

[2]見山西省考古研究所、北京大學考古系(1994),圖像著錄見文物199408彩插二🛋、文物199408:10 圖八-3🦼、吉金鑄國史(M64:93)、晉國奇珍p154、新收891-896🐄、近出97等👨🚒;銘文著錄見於文物199408:9圖六(I11M64:93照片)、考古199502:178(摹)、吉金鑄國史(M64:93)🥍、晉國奇珍p154🤱🏼、長江流域青銅文化研究57頁、新收891-896🤦🏿♂️、近出97等。

[3]對於一些目前已經取得大體一致意見的字的釋讀,不一一出注,相關的考釋性文章見文末主要參考文獻。

[4] 93號鐘作“大”🧆。

[5]從董珊(2006)。

[6]此句斷句和“人”字之釋從陳劍(2006)📐。

[7]此句斷句從董珊(2006),![]() 字🤾🏼,董珊疑讀作毓👨🦳。

字🤾🏼,董珊疑讀作毓👨🦳。

[8] 詳另文🙋🏿♀️。

[9]從董珊(2006)釋🐽。

[10]據劉緒(2002),98號鐘銘末有一“用”字👡。

[11]黃錫全、于炳文(1995)指出😍,鎛銘反書📽,可能屬翻版之故。是🦸🏼。

[12]一般只修正可能會影響閱讀的筆畫🙆👶🏿,而對不影響閱讀而筆畫與一般楚系銅器銘文不儘合者(如逆字的橫劃📀,萬子的上部)則基本保持原貌,不作改動🎅🏿。有些字(如![]() 之下部)✡️,因無可靠字形作比照,只復原其大致的樣子👷🏽♂️。

之下部)✡️,因無可靠字形作比照,只復原其大致的樣子👷🏽♂️。

[13]曾憲通(1998)認為右側木旁部分為坼裂而非筆劃,字乃“盉”字之異構📌,讀為“和”,通作“龢”。其說有一定合理性。我們認為該字就是龢字,那銘文中此字就是真正的反書了💆🏿♂️,似乎有一些不太協調的味道。不過對照楚公逆編鐘和此銘拓本殘劃筆意🍉,我們覺得是龢的可能性更大。

[14]對照復齋二本作![]() 來看🤚🏻,右側摹寫成似又的部分,似乎也存在另外一種可能,即下部所從之千(人)錯位而致(

來看🤚🏻,右側摹寫成似又的部分,似乎也存在另外一種可能,即下部所從之千(人)錯位而致(![]() 筆和中間的橫劃分別斷裂為兩部分)🍁,加上右列相鄰之“永”字的一點畫,結果就誤成了似“又”的部分🧑🏽🦳。據拓本來看🪙,鐘銘字體總體上比較松散,有好幾個字的寫法都與年字的情況類似。不過這種可能性大概比較小,而且我們這樣分析,事實上會有一個困難,一般而言🥀,銅器銘文中年字禾旁的上端側向和下部千(人)旁的上端側向多為一致👳,我們這樣分析似乎違背了這個規律👌🏽,不過這在銅器銘文中也不是沒有類似的例子(見《金文編》501-506頁)🧙🏻。

筆和中間的橫劃分別斷裂為兩部分)🍁,加上右列相鄰之“永”字的一點畫,結果就誤成了似“又”的部分🧑🏽🦳。據拓本來看🪙,鐘銘字體總體上比較松散,有好幾個字的寫法都與年字的情況類似。不過這種可能性大概比較小,而且我們這樣分析,事實上會有一個困難,一般而言🥀,銅器銘文中年字禾旁的上端側向和下部千(人)旁的上端側向多為一致👳,我們這樣分析似乎違背了這個規律👌🏽,不過這在銅器銘文中也不是沒有類似的例子(見《金文編》501-506頁)🧙🏻。

[15]之前🧎♀️➡️,曾憲通(1998)認為“湮滅之處非‘用’字莫屬”。

[16]之前,曾憲通(1998)已有類似之分析。

[17]叔向父禹𣪘(8.4242)“余小子司(嗣)朕皇考,肇帥井(型)先文祖,共(恭)明德,秉威義(儀),用𤕌(申)恪✦、奠保我邦、我家”,格式與上述近似😓💺,“保”前亦不用“永”字而用“用”字(或視作承前省)。

[18]此處永字承上省。

[19]見《保利藏金》117-128頁,《文物》199909:75-80,近出27-34號,新收1613-1620號。

[20]李學勤(1999)釋耋👕。

[21]孫詒讓云,凡金刻之言🚊,畯者竝當讀為駿,《爾雅·釋詁》:“駿🕉,長也🧑🏼⚕️。”宗周鐘“畯保三(引案🔶:當為亖,下同🎅。)國”😴,言長保三國也🔐🤦🏿。(阮元款識釋云,畯同駿👗,得之。又云大也🐧👰♀️,則非。)此言用德畯保其子孫,畯保二字連讀,與宗周鐘同(畯亦通作俊𓀄,《書·文侯之命》🤚🏼:“即我御事✪,罔或耆壽🤸🏿♀️,俊在厥服。”)🫷🏼🖖🏼。戎生編鐘“㽙保其子孫”,裘錫圭(1999:373)云,金文中與此句用法相同的“畯”字很多,如“畯臣天子”(屢見)🕵🏽♂️、“畯保四國”(㝬鐘)、“畯尹四方”(大克鼎)🎰、“畯在位”(㝬簋)等,一般讀為“駿”👨🏿🦰,訓為“長”(《詩·周頌·清廟》“駿奔走在廟”,毛傳:“駿🤽🏽♀️,長也。”)🏋🏻♂️。

[22]𦅫鎛(1.271)“用祈侯氏永命🍐,萬年𦅫(令)保其身”🧙🏽♀️。《詩·小雅·角弓》🧑🏿🎓:“此令兄弟,綽綽有裕;不令兄弟🫵🏽,交相爲瘉。”鄭箋😚:“令,善也🎍。”又《詩·大雅·卷阿》:“令聞令望🕗🤰🏽。”《左傳》成公十年👐🏻:“忠爲令德,非其人猶不可🧚🏽♀️,況不令乎👲🏻☝️。”其義皆同。鎛銘之令🙃,細玩味之🫃🏼,亦含長、永之義。

[23]見《楚文字編》507-508🧟🫖、876頁。

-

ee 在 2008/6/2 23:52:11 评价道:第1楼

楚公逆钟(早先叫夜雨雷钟)的“申”摹的似有问题

-

战国时代 在 2008/6/3 0:30:03 评价道🧓🏿:第2楼

两点意见:

1、“大雷”下一字从“金”、“父”声🤸🏽♂️,李零先生读为“镈”🦧,这应该是正确的👩❤️💋👨🧑🏻💻。因为从宋人所说来看,该器“纽上坐一裸鬼”,明显不是甬钟,而是堆垛状的镈钟之纽。镈为低音区乐器💁🏽♀️🚭,所以声如大雷;一般镈也较大👩🏽🏫,按宋人所说高“二尺有畸”,折合为60-79厘米,这也是镈的尺寸🤸🏽♀️。

2、古文字资料“厥名曰”之类的话🪟,其下都是为这件器物命名,例如👗:秦公鎛(集成00270)“乍淑龢鎛🤙🏽,氒(厥)名曰固邦”,南宮乎鐘(集成00181)“司徒南宮乎作大林協鐘,茲鐘名曰無斁。”“無斁”又是后来的乐律名。罗泰先生以为👨🏻🍼,成套律名是从成套编钟之自名转来的,是一个长期选择的结果。怀石磬(薛氏卷八)“自作造磬👨🏼🏭,乃名曰怀石”。这些例子中的“名”👱🏻♂️,都不是对该乐器的泛泛形容之词再加“钟”或“镈”🙎🏽♀️、“磬”。“名”、“命”本是同源字,名字都是命名而来的。秦汉铜器“名曰某(数字或其它)”之“名”也是这个意思的引申。所以楚公逆钟之“厥名曰”下的字所表示的词是🧑🏻🦯:1🎺、一个特殊词组🦵🏿;2、这个特殊词组同时是个乐律名🛕。我觉得应该朝这个方向去考虑,而不是改字☠️。

-

c918 在 2008/6/25 13:11:29 评价道:第3楼

一篇文章👳,32兆,不用吧

-

一上示三王 在 2008/6/25 22:00:21 评价道:第4楼

c918先生👨👩👧,我们已经将下载版压缩💂🏽♂️。敬请下载🌾!

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🤦🏻♂️:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编📕:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:735134

0151楚公逆鐘銘文校勘

0151楚公逆鐘銘文校勘