——從“服術”的角度看《喪服圖》的復原方案

徐 淵

同濟大學中文系

【提要】長沙馬王堆漢墓出土《喪服圖》一般被認爲是一種反應地方喪服服制的出土圖像文獻🤵🏻。本文通過將馬王堆《喪服圖》與《儀禮·喪服》所描述的經典喪服服制進行對比👨👨👦,得出本《喪服圖》題記與圖示並非完全一一對應,而本圖所反應的喪服服制與《儀禮·喪服》所反應的經典喪服服制有著高度的對應性,馬王堆《喪服圖》的文獻性質是與《儀禮·喪服》高度相關的禮類經典文獻🫸🏻,而非普通的地方禮俗文獻。馬王堆《喪服圖》對於研究中國古代禮學有著極爲重要的價值,是中國歷代《喪服圖》中一個重要的環節。

【關鍵詞】喪服 服術 馬王堆 《喪服圖》

2014年6月,復旦大學出土文獻与古文字研究富达、湖南省博物館聯合编纂完成了《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》(以下簡稱《簡帛集成》),並由中華書局正式出版。在《簡帛集成》中,北京大學董珊是《喪服圖》的整理者[1],他在前人研究的基礎上,採用了胡平生新的斷讀意見🧑🏽🎤,重新復原了《喪服圖》,並對馬王堆《喪服圖》的性質進行了討論👨🏽🎨。其後🧚🏼♀️,《出土文獻與古文字研究》第六輯發表了程少軒《馬王堆漢墓〈喪服圖〉新探》(以下簡稱《新探》)一文[2],文章對馬王堆《喪服圖》的研究做了細緻的文獻梳理🏌🏽♂️♣︎,並再次進行了復原㊗️。程少軒在《新探》一文中👼🏿,對過往馬王堆《喪服圖》研究中所存在的問題,作了非常好的討論💂♂️,對《喪服圖》整理中存在的不足,提出了諸多補充意見,推進了學界對《喪服圖》的認識📈,我們對文中多數結論表示同意🚋。本文將在此基礎上🧑🏻,對《喪服圖》的復原方案繼續加以討論。

一👒、《喪服圖》的兩種復原方案

爲了便於討論👡,先將《喪服圖》題記文字迻錄如下:

三年喪屬服

廿五月而畢

行其年者父斬衰十三月而畢

祖父▄伯父▄昆〓弟〓之子〓孫

姑▄姊▄妹▄女子〓皆齍衰九月而畢

箸大功者皆七月▄小功▄轖皆如箸

以上“廿五月而畢”後的空行表示與後文“行其年者父斬衰十三月而畢”在圖上相隔較遠。曹學群在《馬王堆漢墓喪服圖簡論》(以下簡稱《簡論》)中對《喪服圖》題記文字的點斷如下:

三年喪,屬服廿五月而畢。

行其年者父🏘😒,斬衰十三月而畢🤲。

祖父、伯父、昆弟🪯、昆弟之子、子、孫🖥,

姑☑️、姊🎹、妹、女子子,皆齍衰九月而畢🙍🏿。

箸大功者皆七月。

小功🏋🏿♀️、轖皆如箸。[3]

胡平生在《馬王堆帛書<喪服圖>所記喪服制度考論》(以下簡稱《考論》)中對曹學群的斷句表示了不同意見[4]👩🏿🦲,並加以重新釋讀。胡平生的釋讀如下:

三年喪🤵♂️,屬服廿五月而畢👩🏿⚕️,行其年者父🧢🫴🏽。

斬衰十三月而畢:祖父、伯父、昆弟、昆弟之子、子🤘🏻、孫。

姑、姊、妹、女子子,皆齍衰九月而畢🧑🧒。

箸大功者皆七月。

小功、轖皆如箸。

促使胡平生提出新方案的原因是其認識到“這樣釋讀👩🦯➡️⚓️、理解與傳世文獻顯然有較大的矛盾”。據此,胡平生認爲“由於題記被分割成爲左右兩塊,使釋讀者有一種誤解🗄,似乎右面兩行應當單獨成句”[5]。也就是說🎅🏼,胡平生認識到根據曹學群的點斷方案來理解《喪服圖》🤴,會與傳世禮書的記載產生很大的出入,所以推出了新的方案👇🏽。然而🥞,新的方案雖說在喪服的服期上能與傳世文獻相合,但在服制上卻與喪服文獻大相徑庭[6]👩🏼,而胡平生將其歸結爲 “漢初喪服制度加重的原因”。

關於《喪服圖》上部題記文字的點斷釋讀,學界信從胡平生意見的還有《簡帛集成》中《喪服圖》的整理者董珊以及復旦大學程少軒二位學者👨🏿✈️。董珊的復原意見🧘🏽🌼,主要刊於《簡帛集成》中《喪服圖》的部分。除見於《簡帛集成》外🛋,又見其未刊稿《喪服圖校注》[7],後者有具體的復原方案🧑🏻🎓,程少軒《新探》文末附有該圖。

由於《簡帛集成》使用了胡平生對於題記的新斷讀方案💢,所以胡平生方案逐步取得了主流地位。在“紀念馬王堆發掘40週年國際學術研討會”上,胡平生對諸家方案做了逐一評述,堅持認爲《考論》的釋讀點斷是正確的,並進一步判斷:“我們懷疑這應該是當時廣泛傳抄的普及喪禮知識、介紹喪服制度的讀品”,“這張《喪服圖》可能是《儀禮》、《禮記》所載的複雜的喪服制度的一種簡化版,它要以最簡略的形式和文字將原本十分複雜的親屬關係之喪服喪期講明,以最直觀的圖表形式標示,所謂的‘喪服加重,喪期相同’🍅,大概是將複雜的制度整齊劃一時的調整。由於喪期不變,從喪服制度的角度來說🐎,並無實質性的差異。” [8]

由於胡平生斷讀方案不但沒能夠彌合曹學群斷讀與傳統禮書所載的罅隙,反而使得《喪服圖》題記文字不但要隔開空白斷句,而且左右兩邊字體大小明顯不同的部分要連爲一句,這明顯違背了一般人的書寫和閱讀習慣。不僅如此,胡平生方案從禮學史和禮制史的角度來看🎗,將己爲“祖父👩🏻🦯➡️🛫、伯父🟥、昆弟、昆弟之子🌎、子、孫”所服的“齊衰”整齊爲“斬衰”,對於先秦乃至後世的五服制度來說都是很大的顛覆📎。即使《喪服圖》所反映的是一種漢初邊緣地區的喪服服制,對經典禮制做如此劇烈的調整恐怕也是不太可能的🏗。因此👨🏻🍼,學者中相信曹學群點斷方案的仍不在少數,如來國龍就依據曹學群點斷方案在《馬王堆〈喪服圖〉考》(The Diagram of the Mourning System from Mawangdui,以下簡稱《圖考》)中給出了復原圖。[9]

無論是從信曹學群斷讀,還是胡平生斷讀,諸家復原方案的起點都是基於《喪服圖》題記與圖示相一致這一判斷的。正是由於這一點👨🏿🏭,造成了兩種意見不可調和的矛盾,也造成了《喪服圖》題記中部分文字不能落實的困難👩🏽🎨。本文認爲《喪服圖》的題記與圖中所標識的文字並不相同,而且實際上存在著較大差異。後文將集中論述這一點🧘🏻♀️,說明《喪服圖》題記和圖示的差異正揭示了《儀禮·喪服》傳文部分所試圖說明的“服術”內容🧑🏻🦼。

二、爲父期年與根據服術對“三年喪”的喪期調整

程少軒《新探》信從胡平生《考論》的點斷釋讀方案💬,認同胡文批評曹學群斷讀方案與傳世文獻不合,並給出了反對曹學群斷讀的另一關鍵證據:

在參與《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》帛書整理的過程中,我們在帛書殘片中發現了三塊有墨書痕跡的深黑色碎帛,應該是《喪服圖》的碎片。其中第一片字跡仍較清晰,寫的是“衰 廿五月”✍🏽。該殘片約有《喪服圖》方格的四分之一大小👩💻,應爲“子”之方格殘片。據此可推知,方格內說明文字將子分爲嫡子與庶子🧑🏼💼,庶子按斬衰十三月服喪🍛,而嫡子則按斬衰廿五月服喪。[10]

應該說,這個證據對於程少軒在《新探》中支持胡平生方案起到了重要的作用,也成爲了目前學者相信胡平生方案的關鍵證據⇢✍️。由於存在己爲嫡子服“斬衰二十五月”的殘片,則《喪服圖》中己“爲父服”必然爲斬衰二十五月🤘🏼,此結論當屬可信。

假設《喪服圖》題記文字與圖示一致的話,則胡平生《考論》一文“三年喪,屬服廿五月而畢,行其年者父🙄。”這種點斷釋讀方案顯然較爲優越,也使得胡文對題記首句之後文字的點斷顯得較爲自然平順,不感突兀🪘。

然而,如果《喪服圖》題記文字與圖示並不相同的話🤹♂️,則曹學群《簡論》對題記的釋讀方案就仍然可以成立,也更爲平實自然。《圖喪服》左上的“三年喪,屬服廿五月而畢。”獨立成句🪶🧙🏿♂️。這十個字比後面的字大,三年喪是先秦喪服制度最爲突出的特征,在此正說明了整幅圖所述內容的核心。

從傳世禮書文獻中,是否能找到題記與圖示不同的線索依據?胡平生《考論》引到了《禮記·三年問》,這裏再引一下:

三年之喪何也?曰🍁🦹:稱情而立文,因以飾群🌌,別親疏貴踐之節,而不可損益也。故曰:無易之道也。

三年者🍛,稱情而立文,所以爲至痛極也👨🏻🌾。斬衰苴杖👩🚒,居倚廬,食粥,寢苫枕塊,所以爲至痛飾也。三年之喪,二十五月而畢⛲️;

……

然則何以至期也🏊🏻?曰:至親以期斷🤾🏼♀️。是何也👇🏻?曰🔪:天地則已易矣🎿🖖🏽,四時則已變矣😰,其在天地之中者🐑,莫不更始焉📎,以是象之也🍾。

然則何以三年也✨?曰🔂🚣🏽:加隆焉爾也,焉使倍之,故再期也。

由九月以下何也?曰:焉使弗及也👨🍳。

故三年之喪,人道之至文者也👨🎓,夫是之謂至隆。是百王之所同,古今之所壹也,未有知其所由來者也。孔子曰:“子生三年🙆🏿,然後免於父母之懷🦶;夫三年之喪👖,天下之達喪也。”[11]

胡平生《考論》認爲以上引文是爲父服三年喪(即二十五月)的一個證據,然而在這段話中,更值得注意的恰是“然則何以至期也?曰♒️:至親以期斷。”以及“然則何以三年也?曰⛺️:加隆焉爾也,焉使倍之,故再期也🧑🏼🎤。”顯然,通過文本看到👩🏼🏭👱🏽♀️,《三年問》的問答者之間對於爲至親所服理當爲“期年”,並述說 “天地則已易矣,四時則已變矣,其在天地之中者🤶🏻,莫不更始焉,以是象之也↖️。”作爲爲至親服“期年”的合理性解釋。這成爲理解《喪服圖》題記與圖上標識不同的一個突破口🤷🏿。

經典禮書規定的子爲父所服的服制爲斬衰三年(也即二十五個月),問者據此發問“然則何以三年也🔔?曰✍🏿:加隆焉爾也,焉使倍之,故再期也。”也就是說三年之喪所服的二十五個月是從期年所服的十三個月加倍而來的。由此可以發現一種在禮學家內部對於喪服制度的思想觀念——即爲某種關係的親屬本應服的喪服服期,和經過服術調整過的喪服服期之間是有差異的。落實到子爲父服,則子應該爲至親的父親服斬衰期年,而經過服術的調整🙍🏻♂️,即“加隆焉爾也,焉使倍之,故再期也🧑🏼🔬。”成爲了二十五個月,即三年喪所規定的喪服服期。《禮記正義》“然則何以至期也?曰➾:至親以期斷”孔穎達疏曰:“言三年之義如此🙂,則何以有降至於期也?期者,謂爲人後者,父在爲母也🤦♀️。”“言服之正,雖至親,皆期而除也。”可以看到,在孔穎達的時代學者對喪服制度存在著“服之正”的觀念,也即前述“爲某種關係的親屬本應服的喪服服期和服制”,在後面的論述中將之稱爲“本服”。

沿著這個思路繼續尋找傳世禮書中的以服術調整喪服的論述,《禮記·大傳》云:

服術有六:一曰親親👳🏽♀️,二曰尊尊,三曰名,四曰出入🛻,五曰長幼🧒🏿,六曰從服🙂↔️。[12]

《禮記·喪服四制》云:

其恩厚者🌗,其服重📬;故爲父斬衰三年,以恩制者也🫠。[13]

可見在《喪服四制》篇的作者看來🧑🏫,爲父服斬衰三年🖕🏼,是經過服術“親親”調整後的服制💙,由於恩厚,故服制加重。而《大傳》篇的作者認爲,“上治祖禰,尊尊也;下治子孫,親親也💁🏻♀️;”[14]爲父喪服加隆🏂🏿,是因爲父親地位的尊貴。無論禮學家在對於先秦服制變化的解釋上採取怎樣一種闡釋的路徑👨🏻🌾,對於三年之喪是經過調整後形成的結果,卻是沒有分歧的。

三、對《喪服圖》題記與圖示關係的再認識

根據程少軒《新探》可知🚣,復原圖中己爲父、己爲嫡子所服,應該都是斬衰二十五月。根據之前的分析可知👨🏻🦳👉🏼,《喪服圖》圖示是經過服術調整後的喪服👨⚕️,即經典禮書所述的喪服制度,與《儀禮·喪服》中規定的喪服制度無異🦞。而題記中所述“行其年者父,斬衰十三月而畢。”🖲⁉️,正是繪製《喪服圖》的禮學家所認爲的沒有經過服術調整之前應該爲至親所服的本來面貌📭,即“然則何以至期也📑?曰:至親以期斷”所反映的觀念。

循著這個思路👍,再來看各方案中分歧最大的題記中間部分:

祖父、伯父、昆弟、昆弟之子、子、孫👩🏿🎨,

姑📵、姊、妹😊、女子子,皆齍衰九月而畢。

首先羅列一下《儀禮·喪服》中,對這些親屬關係服制的規定🕵🏼♀️:

l 疏衰裳,……期者:

祖父母👨🏼🦲。《傳》曰:何以期也✳️?至尊也。

世父母,叔父母😛。《傳》曰→:世父、叔父何以期也?與尊者一體也👧。

昆弟🧔🏻🏊🏽♀️。爲衆子。昆弟之子。《傳》曰🚴🏿:何以期也🧏♂️?報之也。

適孫✌🏽。《傳》曰🙇🏼:何以期也?不敢降其適也。[15]

姑、姊、妹🤛🏻、女子子適人無主者🏟。姑、姊妹報🥭👷🏿♀️。《傳》曰:無主者🤚🏽,謂其無祭主者也。何以期也?爲其無祭主故也🦝。[16]

l 大功布衰裳,……九月者:

姑、姊妹、女子子適人者📮。《傳》曰:何以大功也?出也。[17]

從對於爲父服“斬衰三年”的討論中可見🎴,以上親屬在《儀禮·喪服》所記的《服傳》裏面🕰,爲每一類親屬所服的服制都是經過服術調整的。祖父母由於“至尊”而加隆(尊尊)👨🏽🚒;世父🏂、叔父由於與父一體而加隆(尊尊)🤵🏿👃🏻;昆弟與己一體而加隆(親親);子(眾子)由於“下治子孫🤷♀️,親親也”而加隆(親親);昆弟之子以相報而加隆(相報)🦸🏿;孫(嫡孫)以承重不降其嫡而加隆(尊尊)。由此可見己爲“祖父🟩、伯父🤽🏼♂️、昆弟🔍、昆弟之子🧑🏿🦳、子🗝、孫”所服“期年”都是加隆過的⚗️,本不應與己爲父所服的“本服”“期年”相同,而應該如題記所述均爲九月。

胡平生《考論》說 “文獻記載,爲‘姑📆、姊、妹🕉、女子子’喪服爲大功”(九月),“適用於‘姑🫏、姊、妹、女子子’適人者”🔄。此處的討論還不夠充分📄,《儀禮·喪服》還記載己對於“姑、姊🏮、妹、女子子適人無主者”爲之服“齊衰期年”,《服傳》曰:“無主者💪🚴🏻♂️,謂其無祭主者也。何以期也?爲其無祭主故也🗳🧑💼。”這在服術中屬於“出入”的範疇👎🏽🎐。如果題記所記己爲“姑🅾️、姊、妹🤜🏼、女子子”的本服爲齊衰九月,則己對於“姑👰🏻♂️、姊👦🏽、妹🫃🏻、女子子適人者”所服是根據服術“出入”減殺而成爲“大功九月”的,所減的是服制,而對於“姑🍪⏩、姊、妹、女子子適人無主者”(即喪偶歸家的)所服是根據服術“出入”加隆而成爲“齊衰期年”的,所加的是服期。這與《服傳》對己爲“姑、姊、妹、女子子適人者”問服制(何以“大功”),而對己爲“姑、姊、妹🆘、女子子適人者”問服期(何以“期年”)🧑,構成了一個有趣的對比,這正說明己爲“姑🗻、姊、妹、女子子”的“本服”是“齊衰九月”✋🏻。“大功九月”所變化的是服制(齊衰降爲大功),而“齊衰期年”變化的是服期(九月加爲期年)👜🎋。“姑、姊、妹🍇、女子子”還未嫁人者,己爲之“本服”爲“齊衰九月”可能是因爲“姑、姊、妹、女子子”在禮制中不存在與男性家族成員一體的觀念(要出嫁),女性成員也沒有加尊的可能(這與伯母😝、叔母由於伯叔配偶的關係而加尊不同)👨🏻✈️。

己爲“祖父、伯父🤵🏼、昆弟👫🥷🏻、昆弟之子、孫”所服《服傳》有說(這裏的“子”指“眾子”,《服傳》無說,而《禮記·大傳》有說可補),而且《服傳》問的都是服期而不是服制,根據己爲“姑、姊、妹、女子子”《服傳》所問的分析🧑🏽🎤,在對這些親屬的喪服制度上,所加隆的一定是服期(故問何以“期年”),而不是服制,這驗證了《喪服圖》題記所記己爲“祖父、伯父、昆弟🚶♀️➡️、昆弟之子🧝🏼♀️、子🎱、孫”的“本服”爲“齊衰九月”這樣一個假設,《喪服》“齊衰期年”較之“齊衰九月”正是加隆了服期,而沒有加隆服制👨🏫,《服傳》所問當然只能是服期上的變化。

由上舉所知,己爲“祖父👊、伯父🪝⇢、昆弟🌎、昆弟之子、子、孫”以及未出嫁的“姑🦵🏿、姊、妹🧑🏻🌾、女子子”所服之“本服”都是“齊衰九月”,這是將這些親屬歸於同一長句中點斷的根本依據。《喪服圖》題記中🈯️💆🏽♀️,己爲這些親屬所服均爲“齊衰九月”,而不是按經典文獻《喪服》所記是“齊衰期年”🚦,這些親屬在禮學家的觀念里,己爲他們本來所應該服的喪服與《喪服》所記是不同的🚓💾。爲父親服期年十三月而加隆至二十五月(三年)👯,爲這些親屬所服也較《喪服》所記的服制要輕或重。由此理解《喪服圖》題記“祖父、伯父🤷🏼♀️📢、昆弟🧗🏻♀️、昆弟之子、子、孫🚄;姑、姊✊、妹、女子子皆齍衰九月而畢💂🏼♀️🧑🏿🦰。”就非常合理了。

據此🐩,可以說“齊衰九月”才是齊衰服期沒有經過服術調整原來所應該服的喪期。題記載 “書大功皆爲七月”(“箸”讀爲“書”,據董珊所釋[18])✒️,就是大功服期沒有經過服術調整原來所應該服的服期,所有《喪服圖》中寫有大功的方格,親屬的“本服”應該都是七個月。這裏的“箸”是作爲動詞“書”用的💁🏻♂️,由於斬衰☝🏼、齊衰和大功的喪期與《喪服》的記載不同,所以都特別加以說明🈷️。“小功、轖皆如書”🦵🏽🔞,即意爲如《喪服》所述,喪服服期爲五月和三月👮🏼♀️。“小功、轖皆如箸”之“箸”明顯是用作名詞的“書”🚦🍃,這裡的“書”指的是《喪服》本身💁🏿,也就是“小功”和“緦”與《喪服》記載的“五月”、“三月”是完全一致的💀。

根據胡平生在“紀念馬王堆漢墓發掘四十週年國際學術研討會”上的演講知道:“2003年會後曹學群帶著我和來國龍先生於觀察帛畫原物時👳🏻♀️,‘看到墨色方塊裏有‘大功X月’、‘小功X月’字樣’。”如果現實情況真如胡平生所說🍊,那題記“書大功皆爲七月”豈不是與圖示中“大功X月”相重複了嗎,這也從一個側面說明,題記並不是對圖上文字的說明⛲️。如果題記是說明💔,則《喪服圖》中所有標爲“大功”的方格都不用書“X月”了🏫。

經過如上梳理,斬衰期年🍈,齊衰九月💪🏻,大功七月、小功五月、緦三月顯然是一個相對整齊化了的服制服期的排列𓀜,這相較於《喪服》所記“斬衰二十五月🏵,齊衰期年🏋🏻♂️,大功九月、小功五月、緦三月”,顯然在形式上更趨整齊。一般禮儀的實際習俗與其文化解釋系統,往往是習俗在先✳️,解釋系統在後,先秦是不是確實存在一個整齊化了的喪服喪期排列,並不能就此斷定。但理論有整齊化的趨勢和內在要求,先秦至漢代治喪服的禮學家,在對於喪服制度上用一套合理的解釋體系來解釋和規範現實的禮俗🌦🔙,這是很容易被理解的📨。

四、重新復原《喪服圖》圖示

在這樣一個新的認識下🍆,對《喪服圖》的復原方案就非常明確了。由於題記與《喪服圖》圖示所繪製的內容並不具有文字和圖示一一對應的關係🔰,題記僅僅用作對讀圖者的提示🐔,而圖示所標註的喪服服制和服期是從題記所記的“本服”通過服術調整而來的結果,從而與經典文獻《喪服》所記一致,現在諸家的復原方案都是在題記與圖示一致的思路下復原的💡,因而皆不可從,本文的復原方案如下(圖中色彩部分🧪,按照程少軒《新探》的結論著色)🧑🏻🦼:

本文復原方案

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

曾祖 |

|

|

|

|

|

|

|

|

齊衰 |

|

|

|

|

|

|

|

|

三月 |

|

|

|

|

|

|

|

從祖祖姑 適人者 |

祖父 |

從祖祖父 |

|

|

|

|

|

|

緦 |

齊衰 |

小功 |

|

|

|

|

|

|

三月 |

十三月 |

五月 |

|

|

|

|

|

|

姑適人者 |

父 |

伯父 |

從祖父 |

|

|

|

|

|

大功 |

斬衰 |

齊衰 |

小功 |

|

|

|

|

|

九月 |

廿五月 |

十三月 |

五月 |

|

|

|

|

姑之子 |

姊妹適人者 |

|

昆弟 |

從父昆弟 |

從祖昆弟 |

|

|

|

緦 |

大功 |

己 |

齊衰 |

大功 |

小功 |

|

|

|

三月 |

九月 |

|

十三月 |

九月 |

五月 |

|

|

|

姊妹之子 |

女子適人者 |

嫡子斬衰 廿五月 |

昆弟之子 |

從父昆弟之子 |

|

|

|

|

緦 |

大功 |

眾子齊衰 |

齊衰 |

小功 |

|

|

|

|

三月 |

九月 |

十三月 |

十三月 |

五月 |

|

|

|

|

|

女子子之子 |

嫡孫齊衰 |

族孫 |

|

|

|

|

|

|

緦 |

十三月 |

小功 |

|

|

|

|

|

|

三月 |

庶孫大功 九月 |

五月 |

|

|

|

|

|

|

|

曾孫 |

|

|

|

|

|

|

|

|

緦 |

|

|

|

|

|

|

|

|

三月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

圖1 本文馬王堆《喪服圖》復原方案[19]

由於本文的復原方案所復原的《喪服圖》圖示方格中的内容與《儀禮·喪服》的記述一致🌇,所以有必要比較一下本圖與《喪服》記述的異同👩⚕️。爲了方便論述👩🏽💻,對照錢玄《三禮通論》中總結的喪服圖表[20]:

|

|

|

|

|

高祖父母 * |

|

|

|

|

|

|

|

|

齊衰 |

|

|

|

|

|

|

|

|

三月 |

|

|

|

|

|

|

|

族曾祖父母 |

曾祖父母 |

|

|

|

|

|

|

|

緦 |

齊衰 |

|

|

|

|

|

|

|

三月 |

三月 |

|

|

|

|

|

|

族祖父母 |

從祖祖父母 |

祖父母 |

外祖父母 |

|

|

|

|

|

緦 |

小功 |

齊衰不杖 |

小功 |

|

|

|

|

|

三月 |

五月 |

期年 |

五月 |

|

|

|

|

族父母 |

從祖父母 |

世叔父母 |

父 |

父在杖期 |

舅 |

妻之父母 |

|

|

緦 |

小功 |

齊衰不杖 |

斬衰 |

父卒齊衰 |

緦 |

緦 |

|

|

三月 |

五月 |

期年 |

三年 |

母三年 |

三月 |

三月 |

|

族昆弟 |

從祖昆弟 |

從父昆弟 |

昆弟姊妹在室 |

|

|

|

妻 |

|

緦 |

小功 |

大功 |

齊衰不杖 |

|

己 |

|

齊衰杖 |

|

三月 |

五月 |

九月 |

期年 |

|

|

|

期年 |

|

|

從祖昆弟之子 |

從祖昆弟之子 |

昆弟之子 |

嫡子斬衰 三年 |

嫡婦大功 |

甥 |

|

|

|

緦 |

緦 |

齊衰不杖 |

眾子齊衰 |

九月 |

緦 |

|

|

|

三月 |

三月 |

期年 |

不杖期 |

庶婦小功五月 |

三月 |

|

|

|

|

從父昆弟之孫 * |

昆弟之孫 |

嫡孫 不杖期 |

|

|

|

|

|

|

緦 |

小功 |

庶孫 大功 |

|

|

|

|

|

|

三月 |

五月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

昆弟之曾孫 |

曾孫 |

|

|

|

|

|

|

|

緦 |

緦 |

|

|

|

|

|

|

|

三月 |

三月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

玄孫 * |

|

|

|

|

|

|

|

|

緦 |

|

|

|

|

|

|

|

|

三月 |

|

|

|

圖2 錢玄《三禮通論》中總結的喪服圖表[21]

錢玄《喪服圖》是根據《儀禮·喪服》文本繪製的,並不是漢代《喪服圖》的本來面貌,有理由相信馬王堆《喪服圖》可能更接近漢代喪服圖主流流布形式。可以將錢玄《喪服圖表》看成《儀禮·喪服》的全圖,而馬王堆《喪服圖》是其中的一個局部🕋🚨。其差異是《儀禮·喪服》所載的外姻親親屬《喪服圖》是不載的👩🏼🦳,由於《喪服圖》沒有提到爲母爲妻所服,所以爲母家外祖父母😎、舅及妻之父母等喪服一概闕如🙋🏽♂️。根據這個原則🧩,父輩及子輩的妻子也不在此圖述論範圍之內,因此無論題記與圖示都沒有這方面的内容🚶🏻♀️。馬王堆《喪服圖》是一個記述本族喪服的文獻🚔,而爲本族所服,又恰是《儀禮·喪服》所記的核心內容🫵🏿。

《儀禮·喪服》未記高祖,《喪服圖》亦無。《喪服》記爲族曾祖父母、族父母、族昆弟、從祖昆弟之子緦,《喪服圖》無。《喪服》未記從父昆弟之孫、昆弟之曾孫、玄孫,《喪服圖》亦未記🚹。通過比較📄,所省略者皆爲喪服服緦者💅🏿。聯繫“小功🤵♀️、轖皆如書”𓀐👩👧,《喪服》所未記者(高祖、曾祖父母⚆、族父母𓀊、族昆弟𓀘、從祖昆弟之子等)👩🏻💻,固然《喪服圖》無有,《喪服》所記“小功與緦”者,也可能因爲“如書”且服制並沒有經過服術的調整,《喪服圖》就不再加以圖示說明了。在《喪服圖》右半青色的部分,比《喪服》所載的關係範圍略小一點,省略了爲之服緦的“族曾祖父、族父、族昆弟🪇、從祖昆弟之子”。

《喪服圖》中程少軒按親屬所出連線補出的從祖祖姑、姑、姊、妹、女子子🚏🙌、外孫✍️、姑之子☠️、姊妹之子(甥)。在《喪服》中全部都有明文記載,這些親屬關係載於《喪服圖》並不是偶然的𓀋,而是《喪服圖》作者根據前述“不敘述外姻而僅敘述本族親屬”的繪圖原則篩選而定的。《喪服圖》分爲本族男女所出二半👓,這是根據《喪服》所能繪出的最大跨度的本族親屬喪服圖了。通過細加比較,可以說大功以上(含大功)的本族親屬《喪服圖》與《儀禮·喪服》是一一對應的🧙🏻。由此,《喪服圖》是嚴格按照《儀禮·喪服》所述繪製的,且僅僅選取了最核心的本族部分[22]📩,圖上所繪內容全部都是《喪服》所載,這是《喪服圖》依據《儀禮·喪服》所作的又一重要證據,關於這一點以前復原諸家都未予以揭示🧷。

下面用表格的形式表明《喪服圖》題記與圖示之間的敘述差距,即是《喪服》傳文所要說明的服術調整內容:

|

與己之親屬關係 |

題記記載(本服) |

圖示(復原) |

《喪服》傳文、《禮記大傳》所述之 服術調整 |

|

父 |

斬衰期年 |

斬衰二十五月(三年) |

爲父何以斬衰也?父至尊也。(以尊尊加隆) |

|

祖父 |

齊衰九月 |

齊衰十三月(期年) |

至尊也。(以尊尊加隆) |

|

伯父 |

齊衰九月 |

齊衰十三月(期年) |

世父、叔父何以期也?與尊者一體也。(以尊尊加隆) |

|

昆弟 |

齊衰九月 |

齊衰十三月(期年) |

……昆弟一體也。……昆弟四體也,故昆弟之義無分🤛🏼。(以親親加隆); |

|

昆弟之子 |

齊衰九月 |

齊衰十三月(期年) |

然則昆弟之子何以亦期也?旁尊也🛢,不足以加尊焉,故報之也🗄; (報服) |

|

嫡子 |

(斬衰十三月) |

斬衰二十五月(三年) |

何以三年也?正體於上👨🏿🚀🧗🏻,又乃將所傳重也。(以親親加隆之後,再以尊尊加隆) |

|

衆子 |

齊衰九月 |

齊衰十三月(期年) |

*下治子孫,親親也。(以親親加隆) |

|

嫡孫 |

齊衰九月 |

齊衰十三月(期年) |

何以期也?不敢降其適也👨👨👧☝🏽。(以尊尊加隆) |

|

姑(適人者) |

齊衰九月 |

大功九月 |

《傳》曰:何以大功也?出也🦴。 |

|

姑(適人無主者) |

齊衰期年 |

《傳》曰🙍🏻♂️:無主者🖖🏼,謂其無祭主者也。何以期也🧏🏽👵🏿?爲其無祭主故也。 | |

|

姊妹(適人者) |

齊衰九月 |

大功九月 |

《傳》曰:何以大功也👳🏻♂️🚴♂️?出也🖕🦸🏿♂️。 |

|

姊妹(適人無主者) |

齊衰期年 |

《傳》曰:無主者🍽,謂其無祭主者也。何以期也🤾🏿♂️👨🏭?爲其無祭主故也🙅。 | |

|

女子子(適人者) |

齊衰九月 |

大功九月 |

《傳》曰:何以大功也🈴?出也。 |

|

女子子(適人無主者) |

齊衰期年 |

《傳》曰🀄️:無主者,謂其無祭主者也。何以期也🦹♂️?爲其無祭主故也。 | |

|

從父昆弟 |

大功七月 |

大功九月 |

……昆弟一體也。……昆弟四體也,故昆弟之義無分。(父與諸父有同體之親,以親親加隆); |

|

庶孫 |

大功七月 |

大功九月 |

*下治子孫,親親也。(以親親加隆) |

|

曾祖 |

緦三月 |

齊衰三月 |

何以齊衰三月也⚁?小功者💍,兄弟之服也🎅,不敢以兄弟之服服至尊也。(以尊尊加隆) |

|

小功諸親 |

小功五月 |

小功五月 |

無調整 |

|

緦諸親 |

緦三月 |

緦三月 |

無調整 |

馬王堆《喪服圖》服術調整的說明表

以上喪服經過服術調整的內容(第四列),絕大多數在《儀禮·喪服》傳文中都有明文🧔🏿♀️,而且與《喪服》禮文緊密貼合,一一對應🍈,這就明確說明了《服傳》所問的內容,就是《喪服圖》題記與圖示的差異所要揭示的關係🧻。

需要補充說明幾點,一是嫡子在《喪服圖》題記部分沒有提及🤖,由於程少軒《新探》所舉的殘片即是父爲嫡子所服,所以在復原圖中將其補入。其二🥵,題記中所述之“子”當爲《喪服》中之眾子,按鄭玄注即當是士之庶子🅰️🧙🏼♀️,如果爲眾子所服之本服爲“齊衰九月”,那麼與《喪服》爲眾子服“齊衰十三月”有所差異✍🏿,而《喪服》傳文未予以解釋7️⃣。《禮記·大傳》有“上治祖禰⛹️♀️🏀,尊尊也;下治子孫,親親也;旁治昆弟。”作爲喪服服術的原則👨👨👧👦,傳文以“尊尊”調整喪服皆有明文,而以“親親”調整喪服卻多語焉不詳💁♂️,作爲一種合理的解釋,爲“眾子”、“庶孫”的喪服調整,應該都是根據“親親”原則加隆的🍔。爲庶子根據“親親”原則從“齊衰九月”加隆至“齊衰十三月”👩🏿⚖️,爲嫡子則再根據“尊尊”原則從“斬衰十三月”加隆至“斬衰二十五月”🐜。可以平行對觀的是爲庶孫根據“親親”原則從“大功七月”加隆至“大功九月”,爲嫡孫則再根據“尊尊”原則從“齊衰九月”加隆至“齊衰十三月”。無疑這樣推得的平行關係是可靠的。其三,同樣也可以得出🪶,爲從父昆弟所服從“大功七月”加隆至“大功九月”👨🎨,是與爲昆弟所服從“齊衰九月”加隆至“齊衰十三月”相平行的。另外,《喪服圖》題記部分所述之“孫”,是指嫡孫,其位置在《儀禮·喪服》中正處於“伯父、昆弟、昆弟之子🧑🏻🦲、庶子”與“姑、姊妹、女子子”之間😣⛴,關於這點🚑,之前的諸家復原方案都沒有說明,而默認此處的“孫”爲嫡孫,這與題記中“孫”之前的“子”指眾子其實是有矛盾的,目前這個矛盾只能認爲是《喪服圖》作者故意爲之📿,默認讀圖者或都明白其中之差異🍭🫣。

五、小結

根據上述分析,本文所述的馬王堆《喪服圖》復原方案是迄今爲止最爲合理的復原方案,它對《喪服圖》所載的內容給出了恰切的文本和禮學解釋。首先,本文支持曹學群在《簡論》中的斷句方案💆🏽♂️,這個方案從《喪服圖》上的文句分佈看最爲合理🥦,不用隔空點斷句子,這符合人的一般書寫和閱讀習慣。其次,對於“書大功者皆七月”與“小功↩️、轖皆如書”在理解上有了更明確的認識🍞,即前者說明的是大功的“本服”當爲七月,後者說明“小功和緦的喪期與《喪服》所載一致”。第三,這個方案說明了題記與圖示的內容並不是一致的🤧,而是對比參照的關係,也就能進一步解釋殘片中所識讀出內容與題記不合的原因👁🗨。第四,本文對《喪服圖》圖示的重新復原與《儀禮·喪服》所記己爲本族所服的喪服密合👦🏻📌。

如果本文復原方案符合馬王堆《喪服圖》繪製的實際的話🎈,就能解釋《喪服圖》與馬王堆諸多儒家🤏🏽、道家經典同出的原因🫕🧑🏽🚀,西漢研究喪服制度的禮學家自成系統👐🏿,他們的學說在西漢的文化背景下不會徹底突破經典的框架,如胡平生《考論》一文認爲的“祖父🧔🏽♂️、伯父、昆弟、昆弟之子、子💈、孫”皆斬衰期年,則在禮學史、禮制史上下均未見可接續的理論和實踐傳統,顯得非常突兀👉🏿。馬王堆《喪服圖》很可能是一派專傳《喪服》的禮學家傳習所用文獻👼🏻,將《儀禮·喪服》的部分內容按教學要求繪製成圖🤜,並且通過題記說明他們認爲沒有調整過的服制 “本服”如何,讀《喪服圖》的讀者發現題記所記“本服”與圖示所記的實際喪服有別🙅🏿♂️,從而爲說明調整喪服服制的服術提供提示,這樣的《喪服圖》正可以作爲《喪服》的配套教材使用。

由於此圖說明的是己爲本族所服的核心內容,則己爲妻族🦹🏽、母族👌,以及己身爲大夫之後爲本族服喪的情況🙌🏼,可能用其他專圖說明💁🏽♀️,通過馬王堆《喪服圖》可以推想漢代經典《喪服圖》的形制😟🎮,並不像現代通過《儀禮·喪服》所復原的情況🧞♂️,將本族🎉、母族、妻族匯於一圖💘,而是分圖加以說明🎠。驗諸元代傳漢王章九族《雞籠圖》🍢,以及《明會典》之《本宗九族五服圖》♻、《外親服圖》、《妻親服圖》,這種分圖的《喪服圖》模式應該有很古的來源,馬王堆《喪服圖》就是一個很好的例證。

有意思的是,《儀禮·喪服》禮文後的《記》和《傳》兩種文體,正好對應了《禮記·喪服小記》和《禮記·大傳》[23]👩🏼💻,《大傳》比較集中地記載了服術的主要原則,這也正是《服傳》的核心內容;《喪服小記》則與《儀禮·喪服》記文的形式類似。從《喪服圖》的題記來看,“如書”指的應該還是《儀禮》禮文所述的內容,而傳文所載恐怕恰恰是習《喪服》者讀《喪服圖》後要問於老師的內容了😅。

沈文倬通過《漢簡<服傳>考》一文[24],詳細論證了武威漢墓所出木竹簡《儀禮》九卷中木簡《服傳》兩篇——甲、乙本《服傳》是兩漢時代與《禮經》全經別行👨🏽🦱、又與《喪服》單經並行的《喪服》單傳。《服傳》甲、乙本與今本傳文除若干處小異外,全文相同。反駁了陳夢家以爲撰傳者有意刪削,說“經記俱大有刪節”,並推斷出土木簡本《服傳》“可能是屬於慶氏之學”的臆測🛎。如果說遠在西北邊陲的武威漢簡《服傳》與今本《儀禮·喪服》所載傳文基本一致,反映的是同一來源的禮學文獻的話,在漢代西南邊陲所發掘出的馬王堆《喪服圖》一樣很可能是《儀禮·喪服》系統的經典文獻🙇🏿♂️,漢代喪服學術傳承的面貌可以從兩個邊地所出的不同文獻中窺其一斑🪰。

通過本文對《喪服圖》的重新復原與解釋,了解到在先秦至西漢的禮學觀念中,喪服制度應該有“本服”與通過服術調整後“所服”的差別🙆🏼。這或許是傳習《喪服》禮學家的一種共識,這種共識存在於所有可見的討論喪服制度的傳世文獻之中,而馬王堆《喪服圖》第一次讓我們看到,記述這種觀念的漢代文本是真實存在的🙆♂️🏗。

本文發表於《北方文物》2019年3期

【追記】本文發表後🦅,在與程少軒兄討論的過程中,他向筆者指出,題記“小功💆🏽♀️、緦皆如書”中的“書”作《儀禮·喪服》解的文獻證據不足,“書”仍應釋爲“如圖所書”。從詞義上講👷,此處“書”指代《喪服》篇確實不如“書”指代《喪服圖》上書寫的內容來得平實。少軒兄的指正非常合理,筆者接受此意見。不過需要說明的是,“小功👃🏻、緦皆如書”不論“書”指的是《喪服圖》上所書👨🏿🎓,還是指如《喪服》篇所述,二者的內容實際並無二致𓀅。本文結論認爲馬王堆《喪服圖》所繪的圖形部分就是《喪服》篇中最核心部分(馬王堆《喪服圖》可能是傳統《喪服》諸圖中《本宗九族五服圖》的早期雛形)👨🏻,《喪服圖》是《喪服》文本的一種圖像式呈現形式,二者的內容是完全一致的。故對“書”詞義理解的修訂👨👩👧👦,並不影響本文的結論。

2020年3月3日 補記

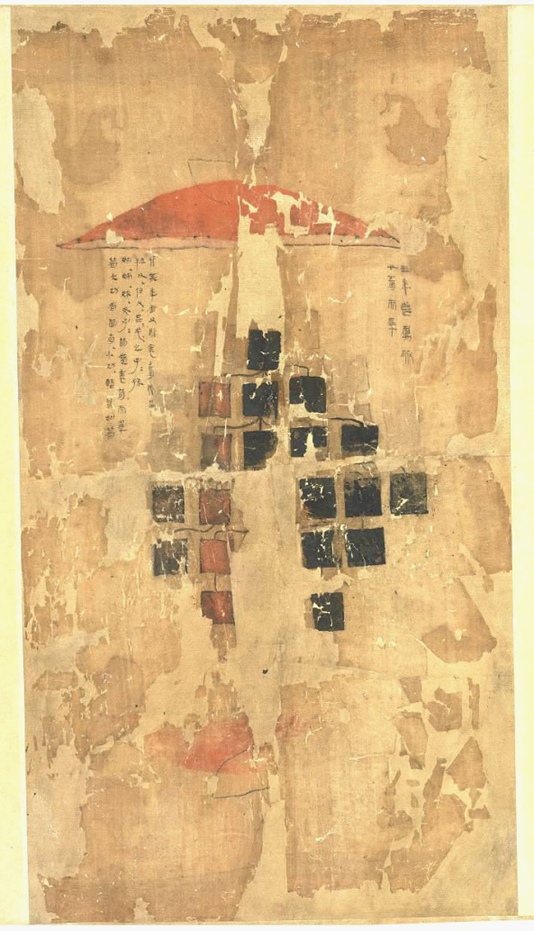

附圖:

馬王堆漢墓帛畫《喪服圖》

* 本文是出土文獻與中國古代文明研究協同創新富达創新資助項目(編號:CTWX2015BS012)的成果項目。

[1] 董珊整理:《喪服圖》,《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》,2014年,中華書局🚶🏻♂️➡️,第35頁👩🏿🎓。

[2] 程少軒🪯:《馬王堆漢墓〈喪服圖〉新探》🐁,載《出土文獻與古文字研究》第六輯🦀,復旦大學出土文獻與古文字研究富达編,上海古籍出版社,2015年,第621—632頁🕶。

[3] 曹學群:《馬王堆漢墓喪服圖簡論》🩱,《湖南考古輯刊》第六輯🏠,湖南🚶🏻♀️➡️,岳麓書社,1994年📒,第226頁。

[4] 胡平生:《馬王堆帛書喪制圖所記喪服制度考論》,《胡平生簡牘文物論稿》,上海🧘🏻,中西書局,2012年版,第287頁。

[5] 胡平生🚥:《馬王堆帛書喪制圖所記喪服制度考論》,第287頁👳🏿。

[6] 後面的討論中會嚴格區分喪服的“服制”與“服期”,稱“喪服”時是合“服制”與“服期”爲說的,稱“服制”時,僅僅指的是“斬衰、齊衰🚣🏼、大功🍑、小功♗、緦”等喪服形制🧛🏼♀️,而稱“服期”指的是“二十五月(三年)、十三月(期年)、九月👨🏼🎨、七月、五月🧝🏽、三月”等服喪時長。

[7] 董珊整理:《喪服圖校注》,待刊稿。本文作者未見,董珊先生的意見根據胡平生會議PPT與程少軒《新探》轉引🙈。

[8] 胡平生👨🦱:《〈馬王堆帛書喪服圖〉再論》,紀念馬王堆發掘40週年國際學術研討會PPT。

[9] 來國龍:《馬王堆〈喪服圖〉考》(The Diagram of the Mourning System from Mawangdui),法蘭西學院“從圖像到行爲:中國學術與宗教文化中視覺表現之動態”(From Image to Action: The Dynamics of Visual Representation in Chinese Intellectual and Religious Culture)學術交流會論文,2001年9月3-5日,後刊於《早期中國》(Early China)第28期💃🏿,2003年,43-99頁🫃🏽。

[10] 程少軒7️⃣:《馬王堆漢墓〈喪服圖〉新探》,載《出土文獻與古文字研究》第六輯,上海古籍出版社,2015年🌚,第630頁🗄。

[11] [東漢]鄭玄注,[唐]孔穎達疏,呂友仁整理:《禮記正義》,上海,上海古籍出版社🫕,2008年🏌🏽♂️,第2188~2189頁。

[12] 《禮記正義》,第1360頁🙎🏿♂️。

[13] 《禮記正義》,第2351頁。

[14] 《禮記正義》,第1352頁。

[15] 《儀禮註疏》,第910—916頁。

[16] 《儀禮註疏》,第933頁📏。

[17] 《儀禮註疏》,第954頁。

[18] 董珊整理:《喪服圖》注十七💆🏿♂️,《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》第二冊🚣🏽♂️,中華書局,第165頁。

[19] 圖示中“姑🕒🧛♂️、姊、妹、女子子”所記也完全可能是“適人而無主者”的情況🧛🏻♀️,由於“適人而無主者”可以看成“適人者”的一個更複雜的情況,根據圖示從簡的原則🥣,我們在圖上使用了“姑👩👩👦👦、姊、妹、女子子適人者”的喪服情況。

[20] 錢玄:《三禮通論》👩,南京,南京師範大學出版社🕣,1996年🚰,第453頁。

[21] 有*者,《儀禮·喪服》未載,錢玄推知而補。

[22] 程少軒《新探》復原圖注**所謂擬補的說明有誤,爲曾祖、從祖祖姑所服,《喪服》皆有明文。

[23] 根據《傳》亦解《記》的格局,一般認爲《傳》要晚於《記》👨⚕️👒。

[24] 沈文倬:《漢簡<服傳>考》,載《文史》第二十四👨🚒、二十五輯🏯,中華書局,1985年👋🏻。

本文收稿日期为2020年3月3日

本文发布日期为2020年3月3日

点击下载附件: 2062徐淵:論馬王堆漢墓《喪服圖》題記所反映的“本服”觀念 ——從“服術”的角度看《喪服圖》的復原方案.docx

下载次数:41

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🍳:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🛗:696825