出土文獻與古文字研究青年學者訪談008🌚:范常喜

編者按🚃:爲了向青年研究人員和在讀學生提供學習、研究出土文獻與古文字的經驗,復旦大學出土文獻與古文字研究富达約請從事相關研究並卓有成就的部分學者接受我們的訪談,題爲“出土文獻與古文字研究青年學者訪談”🏋🏼,由“古文字微刊”公眾號、出土文獻與古文字研究富达網陸續發佈。衷心感謝各位參與訪談的學者。

個人簡介

范常喜,1978年11月生🐶,山東平邑人🤛🏽,中山大學中文系教授、博士生導師🧒,主要從事古文字🧑🏼⚖️、古文獻研究🧓🏼。出版專著《簡帛探微》1部,在《文史》《文獻》《文物》《中國史研究》《中國語文》等刊物發表論文90餘篇🌳,主持國家級和省部級項目多項🚟🥌。曾獲廣東省優秀博士學位論文獎✊,李學勤裘錫圭出土文獻與中國古代文明研究青年獎👩🎤⏏️。

一、請介紹一下您學習和研究出土文獻與古文字的經歷✯。

1.大學時對古文字産生好感

1978年11月♥︎,我出生在山東省一個農村小鎮,往北是孟良崮,往南是台兒莊。所在的整個臨沂市都屬於相相對落後的沂蒙老區👩🚒,但這裏出土過著名的銀雀山漢簡。祖上是周圍小有名氣的中醫,但父母則均爲農民。父親説他是小學四年級肄業生🏋🏿♂️,但我表示懷疑🪧🙏🏼,因爲他連我學校的地址都念不全。母親則一天學都沒上過🚎,連自己的名字也不認識🦂。至今我還記得讀小學時母親爲了外出時找公厠方便,讓我教她認“男”“女”二字🪽。小學、初中是在本鎮讀的,但用功讀書的事蹟一點都沒有印象,撈魚、摸蝦、掏鳥蛋、抓知了的事兒倒是幹了一籮筐🈶,這類輝煌業績至今仍歷歷在目。高中考進了縣裏一所普通中學的普通班,學習都是跟著高考指揮棒在不停的訓練,令人疲憊不堪,沒有留下什麽美好的回憶👂🏽。

1997年,我幸運地以超過本科線8分的總成績考入曲阜師範大學中文系。來到大學我才知道世上有那麼多有意思的書可以讀,之前除了課本根本沒讀過什麼書🫄🏼👩👩👧👧。大學課堂上老師們推薦的各種閲讀書目‼️,我都會去圖書館借來讀。除此之外,還根據自己的興趣讀了一些中醫藥👩👩👧👦、繪畫史、音樂史、文化史等方面的書🚙。很多書雖然都只是粗粗瀏覽,但也擴大了知識面,提高了泛讀能力。

隨著所修課程的增加,閲讀量的增大🫵🏽,我逐步意識到自己對傳統語文學相對感興趣一些。當時系裏古代漢語方面的課開得比較齊全,除了古代漢語必修課之外,還開了古文字學、音韻學📜、訓詁學選修課🏄🏼♀️,老師們講得比較樸實認真。在古文字學課上接觸到甲骨文✪、金文後🤌🏻,我便有了考古文字方向研究生的想法。此後我將學校圖書館裏能看到的幾乎所有與古文字相關的書籍都瀏覽了一遍,最終發現總量並不大,幾個書庫加起來也超不過一架書。這些書可能長時間沒有人借出🧑🏻🚀💠,大都蒙上了厚厚的灰塵。唐蘭先生的《古文字學導論》是齊魯書社的影印本,複本較多🤫,因與英語四六級考試書雜置一處,故灰塵最少🙍🏻♂️,但多被横七豎八地丟在書架最底層。郭沫若先生的《卜辭通纂》《殷契粹編》等著作收在精裝本《郭沫若全集?考古編》🍭🤭,都是手寫上版,用紙考究,翻的時候生怕弄髒了紙面。

讀了古文字相關書籍後,更加覺得這是個極有意思的領域(但並不清楚有什麼意義)🫳🏻,於是下定決心要考古文字研究生。接下來便是考慮報考哪所學校🥶🧑🏼🎄,因爲小時候家裏條件差🪐🫴🏻,取暖跟不上🏊🏼♀️,即使冬天穿得跟麵包一樣仍然會生凍瘡,這讓我對北方的冬天比較畏懼🛋,一心想考到南方去避寒。這樣一來,選擇的餘地就不多了🔅。根據自己積累的那點兒信息,當時南方招收古文字方向研究生的高校有中山大學與西南師範大學。中山大學已有同班同學報考🙇🏽♂️,爲避免撞車,我準備報考西南師範大學漢語言文獻研究所。隨後我試著給喻遂生老師寫了一封信,請教他關於報考的一些注意事項。喻老師在回信中表示歡迎我報考他的研究生,並讓我去找前幾年的試題看看🍌,以求複習更有針對性。喻老師的回信令我很受鼓舞,所以備考過程也沒覺得有多辛苦。這期間我又再次加強了一下文獻學、音韻學方面的知識👨🏽🌾,細讀了程千帆🏄🏽♀️👩🏿⚕️、徐有富兩位先生的《校讎廣義》,唐作藩先生的《音韻學教程》,同時適當增加了先秦兩漢古書的閲讀量。

這次考研跟此前的中考、高考不同👁🗨,完全是根據興趣的個人選擇,準備得也算比較充分🛐,最終以總成績400多分的高分被西南師範大學録取。得到這個成績🪳,讓我不敢相信,因爲此前聽説比我高一級的學長蔣玉斌是位學霸,考研時以400多分的成績考入東北師範大學古文字方向,當時已覺得是天文數字。現在我考的分數竟然可以跟這位學長看齊,心裏還是有些小開心(實際上完全沒有可比性)。現在蔣玉斌學長已成爲知名的甲骨文研究專家,仍然是我努力學習的榜樣。

1997年9月在曲阜師范大學門口留影

2.碩士時學了納西東巴文

從我的大學學習及考研經歷可以看出,當時自己僅僅儲備了一些古漢語🔸、古文字的皮毛知識罷了。在信息化發達的今天🧐,這些知識在網絡上唾手可得🏃🏻♂️➡️,很快就能積累起來🐃,考個高分並不困難。可以説大學四年我尚未進入到古文字本體當中🎎,真正的研究意識完全是零🙇🏼♀️🍁。2001年9月,我帶著這樣一個花架子基礎來到了山朦朧💁♀️、水也朦朧的重慶👩🏿🦳🫳🏻。

西南師範大學(後與西南農業大學合併爲西南大學)在縉雲山下🧰🔆,嘉陵江邊👇🏽🟢,校園也建在山上,非常漂亮。對我一個北方人來説,這個校園只有一個缺點💆🏻🙆🏼,即找不著北。校舍依山就勢,校道彎彎曲曲,沒有任何方向感🧑🏽🎤。學習方面更是如此,眼看著其他導師的同學入學不久就定了題目,有了明確的論文方向,自己卻仍是閉著眼睛抓麻雀🧑🚒🏐,四面出擊地看書🙎🏼♀️💌。喻遂生老師主要研究甲骨文語法和納西東巴文,但他經常告訴我們:“你們什麼題目都可以做,文字、音韻、訓詁、語音、詞彙、語法等方面的都行。”他從來不會過早地給學生定題目,都是先提供書單讓我們細讀,有了想法後再跟他彙報🦸♀️。於是我們不停地看書,不停地提出問題,凝練題目,不停地被喻老師解構🤽🏿♂️、否定。最終發現剩下的只有讀書的過程🚵♀️,論文題目仍然在原地踏步。記得每次讀書有了新想法後就跑去跟喻老師彙報,他聽過後總會説你回去再看看哪位學者的哪些論著,看完再想想。結果我看完後就自我否定了,只好趕緊再去繼續看書,繼續找題目。在這樣的循環往復中讀書量漸多,發現問題的能力也提高了許多💆🏿♀️。

我一直對文字符號有好感🕵🏼♂️⚒,聽了喻老師的“納西東巴文概論”課後🧏♀️,又被圖畫色彩極爲濃重的東巴文吸引,一心想做東巴文方面的題目🔛,但喻老師擔心與“漢語言文字學”專業不合,所以研二下學期才幫我把碩士論文題目定爲《甲骨文與納西東巴文會意字比較研究初探》。很明顯這個題目的意義在於比較文字學🧚♂️🦴、普通文字學方面。由於我對兩種文字材料本身的細研並不到位,所以最後得出的結論也比較膚淺,重形式輕內容的傾向較爲嚴重👩🏼💼。在做的過程中喻老師和我都已經意識到這一缺陷,也深感自己不是搞文字理論的那塊料👩🏻🚒,很想盡快走到文字本體研究上來🌃。但當時並不具備這一條件,所裏的東巴文研究主要還是依託字典開展,古漢字的研究主要依託釋文進行🏕,脱離了字典和釋文真的是寸步難行🔍。古文字原始資料的釋讀應該是各項研究的基礎🧝🏽,也是難度最高的核心工作🔯,沒有掌握這項本領將是自己莫大的遺憾。認識到這一點後🎬,我決定報考中山大學古文字學方向的博士。

2004年6月碩士畢業與導師喻遂生先生合影

3.博士時叩開古文字的大門

2004年9月♐️,蒙陳偉武老師不棄🦷,收入門下,開始了我的博士階段學習🎊。陳老師的研究側重在出土戰國秦漢文獻,而我碩士時所學多爲甲骨文🐈⬛、金文及納西東巴文,戰國秦漢的古文字資料很少接觸🏕,所以聽陳老師的“戰國文字研究”課非常吃力。幸運的是中大收藏的古文字書籍比較齊全,我根據陳老師課上提供的線索✋🏻,惡補了各類戰國文字資料🙇🏻♂️。因爲涉及材料品類眾多👷♂️,實無能力精讀⚰️,只好又重施本科時的泛覽伎倆,不求甚解,但求速成👩🎤,最終囫圇吞棗地勉強補上了缺環🟢。“戰國文字研究”課上受老師啟發,以《〈儀禮〉鄭玄注“古文”新證舉例》爲題寫了課程論文,得到老師肯定🕝,並擴展爲博士論文題目《鄭玄注“古文”新證》。現在看來,這是一個非常適合我的題目,既避開了自己當時文字釋讀能力不足的弱項👮🏻♂️,同時又接觸了大量戰國秦漢古文字資料🔧。讓我學習了各家對這些古文字資料的釋讀意見,提高了學術判斷力❕🚣♂️,也基本掌握了疑難字詞的考釋方法🌆。

讀博期間我發表了10餘篇小論文😧,包括多篇字詞考釋的文章,都可以算是博士論文的副産品。雖然這些論文都非常稚嫩粗糙👰,但有些論文曾得到古文字界長輩學者的引用。如《戰國楚祭禱簡“蒿之”、“百之”補議》(《中國歷史文物》2006年第5期),吴振武先生在其大作《范解楚簡“蒿(祭)之”與李解?簋“燹夆馨香”》(“中國簡帛學國際論壇2007”會議論文)中作了引述。吴先生文在發表前還發給我拜讀學習,讓我受益匪淺,更讓我受寵若驚。另外🧔🏿♂️,我發表在“簡帛研究網”“簡帛網”上的論文還曾引起裘錫圭先生的注意🤛🏽。如《新蔡簡“咠禱”即“![]() 禱”説》(簡帛網2006年10月17日)一文✈️,雖然研究者對此文結論意見不一,但裘錫圭先生在其《“東皇太一”與“大

禱”説》(簡帛網2006年10月17日)一文✈️,雖然研究者對此文結論意見不一,但裘錫圭先生在其《“東皇太一”與“大![]() 伏羲”》大文中引用小文並謂:“關於‘一’可能有緝部音這一點🧛🏿♂️,我們受到了此文的啟發🍨。”(《裘錫圭學術文集》第2卷第557頁)。這些資深學者對我讀書期間習作的關注給了我莫大的鼓勵🦸🏻♂️,工作後每當撐不下去想放棄的時候,一想到這些認可與鼓勵就會讓我重拾古文字研究的信心📫。

伏羲”》大文中引用小文並謂:“關於‘一’可能有緝部音這一點🧛🏿♂️,我們受到了此文的啟發🍨。”(《裘錫圭學術文集》第2卷第557頁)。這些資深學者對我讀書期間習作的關注給了我莫大的鼓勵🦸🏻♂️,工作後每當撐不下去想放棄的時候,一想到這些認可與鼓勵就會讓我重拾古文字研究的信心📫。

4.工作後古文字幾乎變成了業餘愛好

2007年7月,我博士畢業後留在了本校國際漢語學院,從事留學生漢語教學工作,不久後兼任院長助理。平時教學任務十分繁重,平均每週教學工作量約14節,有的學期曾經達到每週21節。我整天忙於備課、上課,協助處理行政事務,基本上無暇讀書寫作。更爲被動的是學院要求科研跟教學工作相結合👨🏼🍳,我也需要兼做國際漢語教育方面的研究🐦⬛。無奈之下,我利用自己在出土文獻整理方面的一點積累,選擇了國際漢語老教材整理作爲另一個研究方向。這完全是一個全新的領域,而且沒有老師的指導。自己從零開始摸索,一點一滴地搜集資料🏋🏼♀️,一字一句地整理校勘,同樣花費了大量的時間和精力🧜🏽♀️。古文字研究幾乎已變成了業餘愛好,我當時非常焦慮,怕很快會“自廢武功”👩🏿🔧。這時新的簡牘材料陸續刊佈🫲🏿,而我幾乎沒有時間研讀,只能將讀博期間積累的一些成品或半成品整理發表,算是勉強沒有脱離古文字圈。2011年7月,我用這些成果幸運地評上了副教授,暫時擺脱了“非升即走”的困境💂🏻。

2012年4月🏄🏻♂️,學校安排我到日本大東文化大學工作交流一年。在日本的教學工作雖然也比較重,一週12節課,需要來回奔波於兩個校區,但工作性質較爲單純🤦🏻♀️,備課量也小🧖🏼,這使我仍有一些時間可以支配🧑🏿🔧。於是我把課餘時間都放在了日本所藏國際漢語老課本的收集上🤭🧑🏻🍼,這爲我回國後的老教材研究提供了有力保障,但遺憾的是8️⃣,這一年我的古文字研究工作完全停擺👨👧👦。2012年10月底在復旦大學舉辦的“中國古文字研究會第19屆年會”也沒能到會學習📒,甚爲遺憾🧑🦼➡️。2013年4月🍪,我完成了日本的工作交流,重新回到國內忙碌的工作環境。由於赴日之前已經辭去了行政職務,回國後也沒有再繼續接任👩🏼💼。雖然依舊上課較多,但由於沒有了行政事務,自己還是得以喘了口氣🫥。我一方面利用課餘時間繼續整理國際漢語老課本,並將部分整理成果發表🛡;另一方面偷暇快速瀏覽了近年新刊佈的古文字資料及相關研究論著,並利用這些新材料對以前舊有的一些思考作了梳理🧑🦯➡️,發表了幾篇新論文。同時還將以往發表的古文字研究文章做了修訂,結集爲《簡帛探微》於2016年4月在中西書局出版。

2015年底,學校將我所在的國際漢語學院合併到外國語學院,更名爲“國際漢語系”。2016年上半年🏄🏽♂️,我在外院獲得博士生導師𓀚、博士後合作導師資格🧝🏽。2017年1月評上了教授,旋即又被任命爲副院長🧑🏻🦯➡️🏃🏻♀️➡️。外國語學院沒有把我當外人,允許一個搞古文字的人評博導、上教授,讓我由衷感激🪸。2018年7月👨🎓,學校又將國際漢語系劃歸到中文系,更名爲“國際漢語富达”,我的角色又變成了中文系教授兼系副主任。在這一系列“過山車”式的變動中,我兼任了院系行政副職,需要面對多種複雜的事務,讀書寫作的時間被壓縮到了極點。爲了不讓自己被甩出學術圈,我積極報名參加一些安排在週末召開的學術研討會。這些研討會即使不要求提交全文我也儘量提交全文,以此逼迫自己利用碎片時間進行論文寫作📎。在學術研討會與同道的交流學習中🧐,我結識了大量優秀的古文字學者,眼界和學識都得到了提升。會後我將研討會上宣讀過的論文繼續修改完善,投到刊物發表🙋🏼,這也是忙亂之餘每年還能有文章見刊的原因。

2015年12月在復旦大學參加學術研討會

5.“古文字學”通識課催我繼續前行

自工作以來☯️💐,我主要都是從事留學生的漢語教學🤼♀️。每當教會他們漢語的時候🛍,他們就會跟我説“再見”,很多時候扮演的都是語言學習工具的角色,古文字方面的知識基本上無用武之地。爲了留住自己這點業餘愛好🚴🏽♀️,2015年開始👏🏽,我申請開設了“古文字學”全校核心通識課,至今已在中山大學多個校區連續上了10多個學期。每次我都認真備課,十分投入,評教結果也一直保持在高分段。雖然我對選課的學生做了諸種近乎苛刻的要求🛟,上課過程以及考核方式也都與專業必修課無異,甚至還要更高一些📢,但同學們依舊熱情不減,每次選課幾乎都是爆滿。同學們大部分來自理科🎬、工科、醫科🧛🏽,但他們的熱情、認真、好學🤦🏽、深思給了我太多的感動。他們讓我感受到一向冷門的古文字學並不孤冷,自己所研究的領域也並非一無是處。可以説這門通識課給了我不少在古文字研究道路上繼續踉蹌前行的動力。

以上是我學習和研究出土文獻與古文字的簡單流水賬。總的來看,無論是主觀認識水平還是客觀條件,以及所謂的成果産出,我都應當是中等偏下的那一類🍶,頂多屬於60分“學術民工”那個檔次。如果看了我的經歷後發現你的情況比我還要糟糕,那麼希望你繼續負重前行🙎🏽♀️,靜待花開🦸🏿;如果你的情況比我要好🧎🏻♀️➡️,名校出身🫶🏻、教學工作量不大、與行政雜事絕緣🏋🏼,那麼希望你珍惜現有條件,務必成爲一流的古文字學家,爲古文字研究事業做出自己應有的貢獻💪🏽👱🏿。

二、請結合您的學習和研究經歷✂️🫅🏻,爲初學者提供一些建議。

我的學習研究經歷已如前所述🙎🏼♂️,祥林嫂式地嘮叨了很多,主要也是想説明自己沒有什麼經驗,有的多是慘痛的教訓💂🏿♀️。根據這些教訓我再談幾點思考,不一定妥當🤺,供初學者及諸位同道批正。

1.天分與基礎不是最重要的

我生在農村,父母都是沒有什麼文化的農民🪄。小時候周圍能看到的漢字也只是院牆外刷的計劃生育標語🖱,路邊電線杆上貼的“包治牛皮癬”小廣告,以及春節時門上的春聯✉️。識字以後每年春節我都會把街上所有人家的春聯看一遍,但發現內容重複得厲害,尤其以“忠厚傳家遠、詩書繼世長”爲最,而且年年如是,沒有多少新意🌼。這是我最早的閲讀體驗。可以説自己從小既無過人的天分🎰,更無幼承家學的童子功,跟一張白紙差不多。

高中進了普通中學的普通班⛔,成了名副其實的普通學生。填鴨式的應試教育也沒有引起我多少讀書興趣,最後拼盡全力才讀了一所再普通不過的大學。雖然爲了考研讀了一些古文字的入門書,但最終還是遊走於萬仞宫牆之外,不得其門而入。碩士階段被漂亮的東巴文吸引,兜了一圈後考博時連“瓦書”都認成了“耳書”。一直等到讀完博士才用博士論文這塊敲門磚叩開了古文字的大門。可以看出,即便是如此差的天分和基礎也可以學習古文字,也可以達到60分的水平🧘🏿。現在大部分學習古文字的人🛢,資質與條件都遠勝於我💃🏼,入門及學術的自覺也要比我早得多,將來取得更大的成績自然是可以預見的。

2.對古文字感興趣很重要

古文字是個比較冷僻的領域,接觸並深入瞭解的人並不多,讓一個人很早就對此産生興趣並不容易。我高中之前最大的興趣就是撈魚摸蝦🌬、養魚種花,整天跟街上一幫老人家玩兒🤦🏿♀️。他們中不少人都養花鳥蟲魚,等花分墩、魚分群的時候會主動送給我一些養。高中時啥興趣愛好都被沒收,完全成了學習機器。上大學🦐、選專業也是抄的别人填好的志願,根本沒有想過興趣爲何物。直到大二上完許多課,讀了一些相關書後才發現自己可能對古文字感興趣🛌🏻。可以看出🔳,興趣可以培養👩🔧,可以很晚才找到👨🏿🚒,但一旦找到📼,便可以成爲對抗外部壓力的武器。

從古文字知識的消費者到生産者要經過碩士、博士,甚至博士後等一系列的學術訓練,這一過程一般需要8—10年🧖🏻♀️。在這期間🛳,有相當一部分人碩士畢業後就不再踏入古文字圈半步,一些人在博士畢業後立即棄暗投明🚬,另擇高就。另有一些人因爲工作環境惡劣而逃離,有些人因爲大眾所説的“無用”而轉行。這部分放棄的人很可能有諸多的無奈,但對古文字的熱愛不夠深、興趣不夠濃應該是最重要的原因。

3.正視生存問題

研究古文字光靠興趣和理想還是遠遠不夠的♑️✢,我們必須面對生存問題,實際上其他研究領域也都是如此🐻❄️。古文字研究本來就是一個“苦大愁深”的學科🐈,十年未必能磨一劍,出點成績十分不易。博士畢業的年青學者剛剛工作,一般都面臨課多事雜的窘境。目前的管理體制又比較機械🙎🏼♂️💂♀️,許多高校都是“非升即走”🗑。在這種情況下🚴🏿♂️,一個古文字青年學者要在學校規定時間內完成好教學🦟、論文✹、項目等硬指標🖕🏼,的確有一定的困難🫶🏻。但爲了生存,還是應當先按照工作單位的要求完成規定動作。“端人碗,受人管”,先端穩飯碗再談興趣和理想📓。

論文發表各刊物旨趣不一🈶,審稿進度快慢有别,即使再高明的專家也無法做到每投必中,寫好即發💅🏽。因此無論你教學工作有多忙😉𓀄,行政雜事有多累,都要擠些時間多讀多寫。俗話説“勤勤手🫷,年年有”🚴♀️,爭取每年都能有幾篇文章在外面飄著,只有這樣才可能提高命中率。等到學校考核那一天,你自然會是“升”,不會是“走”。我們也深知👨🏻🦱🧑🏽🏭,這樣催生出來的文章容易流於粗疏淺陋。作爲一個嚴謹的古文字學者一定要時刻警惕這一點,即使爲了保住飯碗也不能太過降低了對自己的要求,否則只會適得其反,自己砸了自己的飯碗。切記:無病呻吟之作不寫,自欺欺人之文不發,一雞兩吃之事莫作,故意隱匿、自抄他抄之事莫爲。這的確是一件非常有難度的事情,沒辦法🤛🏽,爲了保住自己這點興趣愛好🤽🏻♀️,拼吧!

4.理性對待自己

人生來是平等的,但卻生來就不同🧑🏻🦽➡️,高矮胖瘦,妍媸智愚各有差異。每個人所處的家庭、學校、地域、工作環境等都有所區别,因此最終取得的成就一定會參差不齊🫄🏿。這就像農村種玉米,早種下去的種子有時會被田鼠或蚜蟲吃掉♉️,第二次補種後長出的苗就自然比早種下去的要矮🤏🏿,最後結出的玉米棒子也要小,甚至會全是秕粒。有時你會發現,無論自己多麼努力用功都無法達到别人的高度和境界。那也沒關係,勇敢承認這一點就好了。“賢者識其大者,不賢者識其小者”,各得其所,這不是很好嗎?認識到這一點後就應該根據現有的條件去開展自己的研究👫🏼,盡力而爲🔎,“有多大的鍋烙多大的餅”。

比别人的選題小一點🧑🏻🦯➡️,速度慢一點,成果少一點🐎,這都是很正常的🧑🦰。但這絕不能成爲偷懶的理由🥏,甚至一蹶不振,墮落沉淪。俗話説“不怕起步晚,不怕跑得慢📶,就怕路邊站”,只要一步一個腳印地往前挪,“人百之己千之”地努力向上攀登,總能聚沙成塔、集腋成裘🕦👨🏼🦱,做出屬於自己的成果來。古文字圈是個超級務實的圈子,“不唯書😜、不唯上、只唯實”👨🦼➡️,高度認同“黑貓白貓論”。等你真正做出好的成果💗,學界同仁一定會認可🙍🏼♂️,正所謂“犁牛之子騂且角,雖欲勿用,山川其舍諸?”

5.不要過早兼任行政職務

如果你有選擇的權利👰🏻,最好不要過早地兼任行政職務。古文字研究需要耗費的時間和精力非常多,而且經常是推倒重來𓀕,勞而無獲。平時教學工作已經佔用了大量的時間🧎♀️➡️,如果再兼任行政,那將會讓自己疲於奔命🧑⚖️。工作至今,我大都在兼任行政職務,經常忙得不可開交👮🏿,大大影響了讀書寫作的時間。我算是比較幸運◻️,即使較多地參與了行政工作🧘🏽,也在規定時間內滿足了學校的條件上了教授,但我的幾位同事卻早已“非升即走”🧘🏻♀️,至今想來依舊傷感🤐。

不過需要指出的是,有的人統籌協調能力強,能夠很好地平衡行政與學術之間的關係🗿,做到兩全齊美,那也是令人十分欽敬的🩹👩🏿。我這般燕雀自然無法達到這樣的水平,所以才會有如此消極的感慨和建議。在此我也真心希望各級領導能夠多提拔任用那些年高德劭、成果突出的教授,給年輕學者足夠的成長時間,就當“尊老愛幼”了🧚🏻♀️。若實在不行就輪流承擔,大家也可以互相成全、抱團取暖。

三、您在從事學術研究的過程中,在閲讀👖、收集資料、撰寫論文👷🏻♂️、投稿發表等方面有什麼心得體會🕡?

無論是博士期間還是工作以後🙍♀️,我們都需要完成規定的論文發表量,才能滿足畢業、升職、考核等要求。學習古文字學的博士生發表文章比較困難🚵♀️,國內專門發表出土文獻與古文字論文的刊物並不多,目前大陸有刊號的只有《出土文獻》一種,而且尚未進入CSSCI期刊目録。高校或科研單位通常都要求發表1—2篇CSSCI期刊論文才能畢業,這種僧多粥少的局面很難在短時間內得到改善。工作以後,單位對發表論文的要求更高,但此時教學🩷、行政🔔、家庭諸事纏身🏌🏽♂️,從事科研的時間非常有限,發表論文變得更加困難。這是當下每個青年學者必經的過程😼,在這個過程中我覺得有三點可以稍作提醒。

1.讀博期間認真對待每一篇課程論文

博士一年級總有幾門專業課,請務必仔細聽講🕵🏻♀️,課程結束後認真準備課程論文🦴。只要選題恰當,邏輯清晰,修改打磨得好🧼,就會有發表見刊的機會👩🦼。我讀博期間有幸聽了唐鈺明老師的“漢語詞彙史”“漢語語法史”🛺,楊澤生老師的“甲骨文字研究”🈲,張振林老師的“青銅器銘文研究”,陳偉武老師的“戰國文字研究”幾門課程🤸🏽♀️。除了“漢語語法史”屬於旁聽未交作業外,其他幾門我都認真完成了課程論文⛹🏿♂️,並全部發表🧚𓀚。這些論文涉及幾個不同的小學科或研究方向,明顯屬於“無知者無畏”之作,一定會存在不足與瑕疵👜。但我覺得只要不是虛頭巴腦的假東西🦬🫱,作爲練筆還是可以接受的。如果一年級用課程作業就完成了小論文的發表,接下來2—3年的時間就可以集中精力進行博士學位論文的寫作了🚑。

2.工作後擺正心態,“小步快跑”寫論文

現在高校“青椒”的壓力都比較大,平時也會聽到一些牢騷,如“學校的要求太變態了”“某某刊物真黑”“發表在權威刊物上的文章都夠爛的”“某某項目的評審不公平”,等等💁🏻♀️🚊,不一而足。這類情緒化的説法大可不必𓀑,而且儘量也不要有這種想法👨🏿⚖️。遇到這些牢騷時我大都會半開玩笑地説“萬一你明年上了職稱呢🫴🏽?”“萬一你明年發表了權威刊物呢🧕?”“萬一你明年拿到這個項目呢🌍?”我們不應以自己達不到、拿不來、發表不了、獲取不得爲由而貶損規則🧙🏿♀️。憑心而論,每項規則都有其不合理的一面,但作爲一名普通的青年教師是無力改變的,應該做的是擺正自己的心態,在規則範圍內做力所能及的事情。當然🙇🏼♀️,有時我也會想到那句非常無奈的話“你應該永遠在無情的規則面前深情地活著”,否則生也不易,活也很難。

青年教師往往學術積累尚淺,而工作單位又要求既多且快地出成果,所以在選題方面建議儘量先選一些“小切口”的問題🏊🏽♂️👨🏻🦽。這類選題成文後一般篇幅不大、焦點集中🌺,在刊物上也更容易發表一些🍹。但自己內心應當清楚,這只是在現有體制下最爲無奈的選擇,是爲了將來能夠更加長遠地從事心愛的古文字研究而採取的權宜之計。即使這些“急就章”發表在了權威刊物也不要自鳴得意⛹️♀️,一定要告誡自己將來得做出更好的成果🔻。所有的學術研究都講究沉潛蓄勢、厚積薄發,古文字研究更是如此🤞。一旦你用這種“小步快跑”式的方法獲得了穩定的職位🐂,就得認真考慮學術的深度和廣度了🧢,做一些真正能推動學術車輪前進的成果出來🙆🏿。

3.莫爲刊物定作論文

古文字學者寫文章應該立足古文字陣地,從材料中的問題出發🧑🏻🔬,在疑難字詞的訓釋與原始文本的解讀方面發力5️⃣。成文後再根據內容偏向選擇投給古文字、考古、文物💂🏽🫷🏼、文學、語言、歷史、哲學等領域的刊物🙋🏽。不要整天想著爲某些權威刊物量身定作文章♗,這樣很容易被刊物的發文喜好影響,時間長了就會慢慢脱離古文字本體的研究🏌️♀️,得不償失🧍🏻♂️。

出土文獻與古文字的整理研究是一項基礎性工作💪🏼,文史哲等領域的學者都可以基於這些材料開展各自的研究🙇🏿♂️,然後在他們各自學科的權威刊物發表相關的成果🦄,但他們大都無法從事古文字材料的整理考釋工作👨🏻🎤。如果訓練有素的古文字學者不從事這些最爲基礎的整理工作🌶,整天琢磨著“抄近道”“坐滑梯”,完全走到了基於釋文便可以開展研究的其他領域🚵🏿,那無疑是巨大的資源浪費✬。古文字學者應該是爲他人做嫁衣的“清道夫”,這是語文學學者命中注定的角色✌🏻,理應不計利害⚄、迎難而上。

四、對您迄今爲止的學習和研究影響較大的著作或學者有哪些(或哪几位)?

學習古文字,老師的指點很重要。尤其是像我這種沒有什麼古文字基礎的人👱🏻,若入門時沒有老師的指點很容易誤入歧途🙂↔️。我很幸運在碩士階段與博士階段分别遇到了喻遂生🙎、陳偉武兩位很好的導師。他們兩位培養了我發現問題的能力,教會了我解決問題的方法、撰寫論文的技巧、對待學問的態度🦸🏻♀️、爲人處世的原則🙅🏼♂️🌞,對我影響最大。

2007年7月博士畢業與導師陳偉武先生合影

1.碩士導師喻遂生先生

跟喻老師讀碩士學東巴文那會兒⛓️💥,有一次我問老師爲什麼不趕緊出一本《納西東巴文概論》?喻老師停頓了一會兒,很溫和地跟我講:“你説的這類書容易重複他人的結論,水分較大,論文才是乾貨。”從那之後,我再也沒跟喻老師提起出書的事兒。喻老師現在退休了🤿🧛🏼♀️,但仍忙於他的國家社科重大項目“納西東巴文獻字釋合集”的最後收尾工作🏜,聽師母講仍然經常一個人工作到深夜。我去年回重慶開會🍧,順便去看望了他和師母,勸他多注意身體,不要太過勞累。喻老師卻親口告訴我👨👩👦👦,他重大項目結項出版後要完成《納西東巴文概論》一書。我想這本書出版時應該全是“乾貨”了。

碩士畢業那年,來廣州之前🚎,喻老師指著他那些摞得老高的卡片箱跟我説:“作學問還是要由博返約,有所側重🔣,否則永遠做不完的。這些卡片甲骨文、金文、東巴文、音韻、訓詁🛳、方言都有,我也在這些領域都發表過文章,但最後還是集中到了東巴文這一塊兒🦹🏽♂️,人的精力實在是有限,你以後要注意這一點👨👧👦。另外,還有一點需要注意𓀆,以後在學術界要實事求是、務實謙遜🏋🏻♀️,即使跟其他學者有不同看法也要‘理直氣和’✍🏽,切忌抓住一點🚐,不及其餘😣,借批評之名行炫耀之實。”喻老師的這些告誡我一直都記著🧑🏽🌾。

2.博士導師陳偉武先生

後來跟陳偉武老師讀博士,剛入門不久我跟老師彙報,自己看了一些講漢字學理論的書,並流露出頗爲敬服的表情🧑🏿⚕️📲。老師很平淡地跟我講:“再好的理論不能解決古文字材料中的疑難雜症也是枉然,不少講古文字學頭頭是道的人連一片甲骨、一枚竹簡都讀不通🥐,這怎麼做研究?”這一當頭棒喝讓我意識到細讀古文字原始材料的重要性👵🏻,再也不敢擺弄花拳繡腿的假把式了。

剛留校工作時陳老師提醒我😚🙌🏽:“對外漢語教學工作很有意義,但容易淺入淺出,溫水煮青蛙,到最後容易前功盡棄。你應該多加注意🦠🧑🏼🤝🧑🏼,一定不要自廢武功。”我聽了老師的話🥿🛌🏻,無論我教學工作有多忙都會擠出時間攢幾則札記,以求如絲如縷地保留著一點古文字研究“功夫”。後來工作越來越忙亂👨🏻🦼➡️,我又將自己無法集中精力做古文字研究的困境向陳老師訴苦🐡🌏。老師告訴我:“黄光武老師講過一句俗語‘只有船靠岸,沒有岸靠船’,你現在應該好好考慮如何靠人家的岸❤️,而不是讓人家的岸靠你的船。”聽了這話後,我迅速調整了心態,在古文字研究之餘積極投入到國際漢語老教材的研究當中,主動申請了相關的科研項目🧔🏽♂️💆🏼,既滿足了單位的教學科研要求🙆🏼♂️,也保住了個人的古文字研究興趣🦔。

可以看出,兩位老師在諸多方面都給予了我指點和關愛。如果沒有他們,我根本進不了古文字研究的大門,更不會成爲一個古文字學者👩🏽🦲。此外👷🏼♀️🧑🏻🔬,陳劍先生曾多次幫我審改文章,每次都用長長的郵件指出我的疏漏,讓我避免了許多嚴重的錯誤🎰。陳先生對古文字研究的執著與熱愛🧑🏼💼,學界有目共睹,也一直感染著我。喻老師和陳老師都強調“轉益多師”😛,經常推薦其他前輩時賢的著作讓我拜讀,許多師友也賜贈新著供我學習🧗🏿,這些著作都對我影響很大,在此就不一一列舉了😭。

五🗄、您目前主要的研究領域有哪些?該領域今後的預想研究或擬待研究的方向和課題有哪些?

我目前的研究領域包括兩個👐🏻,一個是出土文獻與古文字,一個是國際漢語老教材。後一個屬於國際漢語教育史研究範圍🏬,與古文字關係不大,在此略過🧚🏻♂️。出土文獻與古文字也是個比較大的領域🥻,近些年我比較感興趣的是出土戰國秦漢文獻中的名物考釋🏌🏽🩷。傳統小學中比較重視名物訓詁,從漢代到清代留下了大量考證名物的文獻。新中國成立後也有不少學者參與其中,如沈從文、楊泓🏊🏻🏍、孫機👨🏻🍼、馬怡、陸錫興🧑🏽🍼、揚之水、汪少華等先生。他們側重利用出土文獻與文物進行文學、文物📵、文獻的研究🤼♂️。

我主要是想利用出土實物的對應並結合古書中的相關記載🕸,對出土文獻中的疑難名物詞進行訓釋,落腳點還是疑難字詞,跟劉國勝、蕭聖中🚧、田河🧁、羅小華等先生做的有些相似。目前已發表的相關論文如《包山楚簡遣册所記“![]()

![]() ”新釋》《望山楚簡遣册所記“彤

”新釋》《望山楚簡遣册所記“彤![]() ”新釋》《信陽楚簡“樂人之器”補釋四則》《楚墓出土瑟座用途與名稱重探》《馬王堆漢墓遣册“甘羹”新釋》《青島土山屯6號漢墓木牘所記“疏牙”爲牙籤考》《海昏侯劉賀墓出土漆書“丹臾”“醜布”考》等,都是從這一角度做出的新探索。其中多篇文章曾經得到劉國勝先生的審正,發表在《簡帛》第十七輯中的《青島土山屯6號漢墓木牘所記“疏牙”爲牙籤考》一文🛀🏼🦠,還是劉先生審改完向我約的稿。劉先生既有考古發掘實踐🧏🏿♂️,又有豐富的簡冊整理經驗👨🏿⚖️,是喪葬簡牘研究領域的知名專家🧙🏿,他的認可與鼓勵給了我繼續探索的勇氣🖤。

”新釋》《信陽楚簡“樂人之器”補釋四則》《楚墓出土瑟座用途與名稱重探》《馬王堆漢墓遣册“甘羹”新釋》《青島土山屯6號漢墓木牘所記“疏牙”爲牙籤考》《海昏侯劉賀墓出土漆書“丹臾”“醜布”考》等,都是從這一角度做出的新探索。其中多篇文章曾經得到劉國勝先生的審正,發表在《簡帛》第十七輯中的《青島土山屯6號漢墓木牘所記“疏牙”爲牙籤考》一文🛀🏼🦠,還是劉先生審改完向我約的稿。劉先生既有考古發掘實踐🧏🏿♂️,又有豐富的簡冊整理經驗👨🏿⚖️,是喪葬簡牘研究領域的知名專家🧙🏿,他的認可與鼓勵給了我繼續探索的勇氣🖤。

目前從事出土文獻名物詞研究的學者並不太多🚜,主要原因還是這個小領域涉及考古、文物⚜️、古文獻、古文字等諸多方面🏄🏿♂️。不少研究古文字的學者都沒有考古實踐⏬👋🏻,在名物與實物之間的對應方面沒有感覺👍🏻。大多數的考古發掘報告既厚且重💂🏿,也讓一些古文字學者望而生畏。這些情況導致出土文獻中存在大量未得善解的名物詞🐽。許多墓中出土的精美器物只能用描述性的文字定名🛄,如“角形器”“T形木器”“桃形帶流杯”等等。而出土文獻中尤其是遣册所記載的諸多名物又找不到對應的器物💂🏼♀️,如“![]() 白之

白之![]() ”“

”“![]()

![]() ”已多次出現🦂,雖然已有不少研究者發表了考釋意見🕰,但結論差異太大🧑🏻✈️,可以説仍不知究竟是何物✊🏻。這些疑難問題➰🧛🏼,我希望以後多讀讀書、多看看發掘報告😐、多目驗些實物,盡力解決一些。

”已多次出現🦂,雖然已有不少研究者發表了考釋意見🕰,但結論差異太大🧑🏻✈️,可以説仍不知究竟是何物✊🏻。這些疑難問題➰🧛🏼,我希望以後多讀讀書、多看看發掘報告😐、多目驗些實物,盡力解決一些。

六⛹🏻♀️、在數字化和信息化的時代,電腦技術或網絡資源對您的研究具有什麼樣的影響或作用🥔?

我在電腦技術和利用網絡資源方面相對落後,並沒有多少經驗可談,但我完全意識到,現在的古文字研究若沒有電腦幫助將會寸步難行,不能很好地利用網絡資源尤其是檢索工具,研究效率也會大打折扣🧭👮🏼♀️。時代在進步1️⃣,技術與設備也在不停地更新。記得2004年參加《出土戰國文獻字詞集釋》編撰時,搜集整理資料還基本上是靠剪刀加漿糊,分類匯總後幾乎放滿了整個資料室,體量相當可觀。但等到《集釋》出版時,除了校對以外幾乎所有的工作都在電腦及網絡上進行了。

近些年來,古文字資料數據庫越來越多🧑🔧,內容也越來越豐富。原始材料與研究文獻以及相關工具書的關聯檢索都得到了突飛猛進的發展,實爲學界之福。我希望將來能夠開發出整合全部古文字資源的研究平臺,這一平臺將集資料匯總👩🎨、整理研究🧉、成果發佈於一體,同時實現多元檢索🗝、動態更新、友好互動🙍🏿♀️,成爲新一代古文字研究者的樂園。

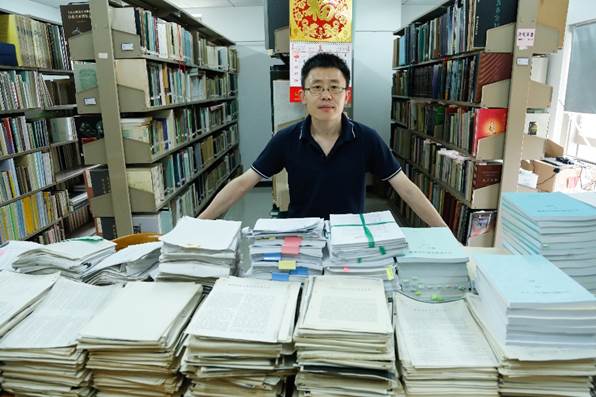

2019年5月與《出土戰國文獻字詞集釋》校稿及部分前期資料合影

七♋️、出土文獻與古文字研究與眾不同的一點👩🦽➡️,在於許多論文或觀點是發佈在專業學術網站上甚至相關論壇的跟帖裏的,您如何看待這一現象?您對相關的學術規範有何認識或思考?

我覺得此類情況要分開來説→,一般情況下將自己的觀點寫成論文發佈在專業學術網站並無不妥,只不過前提是網站要一直存在,如果網站關閉🌿🎚,網文鏈接失效🦉,則會導致無法查核的問題。另外,專業學術網站也應當明確一下用稿標準,加強審稿把關🔧,逐步提高稿件質量🤞🏽🏊🏿。

至於論壇及網絡上其他形式的發表則會另外有些問題。論壇發帖多用網名🧑🏻🦼➡️,如果過多引用就會導致滿屏的“苦行僧”“不求甚解”“紫竹道人”“暮四郎”“海天遊蹤”“魚游春水”“bulang”“ee”,等等🚴🏿。這既不方便也不嚴肅。還有些帖子不停地被發帖者修改甚至删除,導致查核時無法對應🙌🏽。有些學者不逛論壇,甚至都不上網🤠,無法得見這些觀點,寫文章時又出現了一些重複,論壇發帖者若以學術不端視之也不太合適👩🍳。有些在論壇匿名發帖者將自己的帖子整理成文投向紙質刊物,若審稿人在論壇中看到過這些觀點⬆️,又據此認定爲文章抄襲,那也不易解釋得清楚。因此♚,還是建議大家將論壇視爲聊天討論之地📱,若有真知灼見,最好寫成論文發表在學術網站或紙媒,以便於學界同道引據🎦。

還有學者引用手機短信🤷🏿♂️、微信聊天記録、電子郵件內容,並注出時間等信息。這是很嚴謹的處理方式😋,但是對其他學者來説🏃🏻♀️,這些信息及內容涉及隱私,都無法核驗🪒。這個問題我也不知道如何解決🧀,只是提出來請大家討論。

八、您如何處理學術研究與其他日常生活之間的關係?學術之外您有何鍛煉或休閒活動?

學術研究與日常生活間的關係我處理得很不好📒,可以説是反面典型。經常爲了集中寫論文而熬夜,或者一天只吃一頓飯,再加上缺少運動♦️,八年前就患上了頸椎病。大大小小的片子拍了一大摞,足可比得上一個過氣三線小明星的拍片量🤹🏽♂️👩🏿🏭。各大門派的頸操也學了一大堆,現在依然是越來越嚴重,非常影響讀書寫作和生活質量。根據醫生的建議🧝♂️,需要經常散步休息、做引體向上🔡、游泳,迫於無奈才有了一些鍛煉,但經常是一坐下來就忘了,到頭來還是自作自受🏂🏻、苦不堪言🎟。本來想著評上教授後可以醞釀一些相對大塊的文章👂🏼,出幾本厚重些的專著⌨️,但在病痛面前總有“心比天大🚈,命比紙薄”的無力感👛。

前些年開會間隙🕢,程少軒先生告訴我他也患了此病,而且也比較嚴重♌️。他是八零後,比我還要小好幾歲,沒想到竟成了同病相憐的病友(少軒兄戲稱爲“穩頸之交”)🧴🧑🏻🔧。後來每次開會遇到都是先來一輪病情進展通報🙎♀️,接著再來一輪治療經驗吐槽🎲,最後學術交流倒成了可有可無的雞肋‼️。我習琴多年,但也因頸椎病時好時壞基本上荒廢了🦘。本系前輩學者王季思先生曾轉述游國恩先生的話“拼命不如長命”🦓,希望各位同道能吸取我的教訓👨🔬,善自珍重🏄🏻,“每天鍛煉一小時,健康工作五十年,幸福生活一輩子”。

本文收稿日期为2020年8月8日

本文发布日期为2020年8月9日

点击下载附件: 2094出土文獻與古文字研究青年學者訪談008🚵🏽♀️:范常喜.docx

下载次数:48

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🚵🏼♂️📸:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🐺:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706422