古文字札記兩則

高中正

南京師範大學

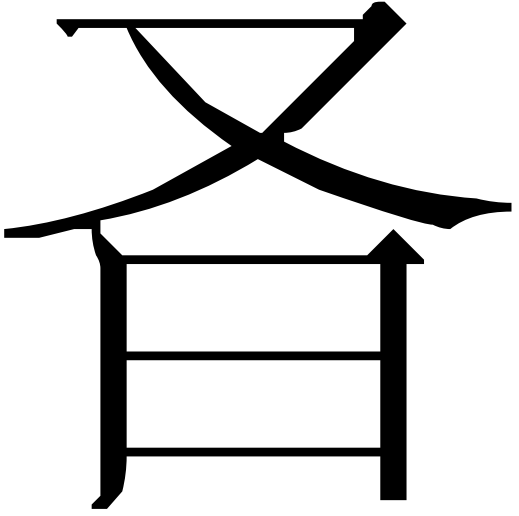

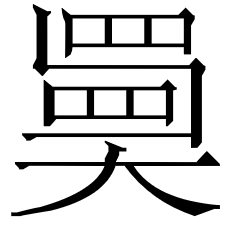

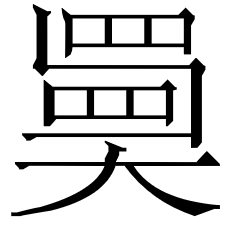

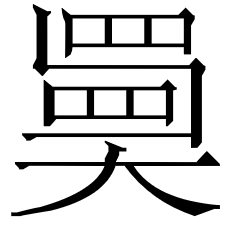

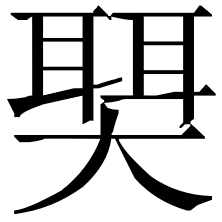

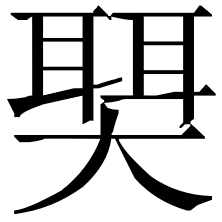

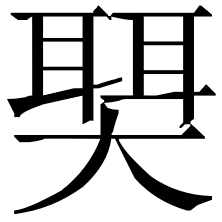

一🌻、補釋春秋戰國文字中的“厷”字

陳劍先生曾經考釋出西周金文中的“厷”字,[1]認爲該字手形下一般从封閉的“〇”形,而“右”字手形下从“口”。這一結論已經被學界廣泛接受。劉剛先生亦有專文釋陶文“厷”、“肱”字,其中舉到戰國文字中的 、

、 字形👴🏼,認爲“厷”形或有“在圓圈中加點或橫筆”[2]的。古文字中加點🫏、橫作飾筆都較爲常見👩🏽🦰,如清華簡三的《良臣》篇,有學者認爲具有晉系文字特點[3]🖌。其2號簡記載“文王又(有)??(閎)夭”🥧,“??”字作

字形👴🏼,認爲“厷”形或有“在圓圈中加點或橫筆”[2]的。古文字中加點🫏、橫作飾筆都較爲常見👩🏽🦰,如清華簡三的《良臣》篇,有學者認爲具有晉系文字特點[3]🖌。其2號簡記載“文王又(有)??(閎)夭”🥧,“??”字作 形🧑🏼🎤,和上博簡《曹沫之陣》56號簡的

形🧑🏼🎤,和上博簡《曹沫之陣》56號簡的 形相比,也是將“〇”形中間加一橫筆成“日”形。通過陳、劉兩位先生的研究成果𓀛,我們還可以認出一些過去被誤釋的“厷”及从“厷”之字:

形相比,也是將“〇”形中間加一橫筆成“日”形。通過陳、劉兩位先生的研究成果𓀛,我們還可以認出一些過去被誤釋的“厷”及从“厷”之字:

1. ~侗 《珍秦齋藏印》123

~侗 《珍秦齋藏印》123

2. 肖(趙)~ 《璽匯》0941

肖(趙)~ 《璽匯》0941

3. ~□ 《璽匯》3243

~□ 《璽匯》3243

4. 肖(趙)~ 《保利藏金》273頁;《珍秦齋藏金》311頁[4]

肖(趙)~ 《保利藏金》273頁;《珍秦齋藏金》311頁[4]

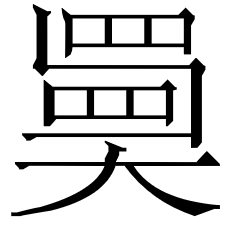

5. 蔡侯盤,《集成》10171

蔡侯盤,《集成》10171  蔡侯尊🧶🧈,《集成》6010

蔡侯尊🧶🧈,《集成》6010

1-4均屬晉系文字,《三晉文字編》歸入附錄123號,並懷疑是“祭”字的異體🤽🏿♂️。[5]這可能是受到5舊釋爲“祭”的影響,其實並沒有多少字形根據🦹🏿♀️。1字原著錄釋爲“右”,也不正確。“右”與“厷”字的區別明顯⛷;4舊還有“或”、“春”等不同釋法[6],按“或”字晉、楚系文字均从“戈”;“春”字所从之“屯”形有時近似“又”🏨,但“日”旁均在這種“又”形的上部🫒,和4迥然有別🧙🏻。

1字顯然應該釋爲“厷”。2-4則當是在1的形體基礎上,於“日”形下加兩橫筆。施謝捷先生因而將2之字釋爲“又日”合文🧨,並稱“古璽有以 ﹦(又日)爲複姓的🤱🏿,未詳其義”[7],施先生所說用爲複姓的,可能就是被誤認的3一類,這兩個字“日”下橫筆較長,恐怕不應視爲合文符。戰國文字常有在封閉之形下加一橫或兩橫者🤷🏻,如“向”、“佃”🪘、“相”等字[8]☸️。2-4字同樣如此🧚🏽,所以也應釋爲“厷”。將2與4合觀,“厷”很可能是當時常見的人名。1、3之“厷”則是用爲姓氏。

﹦(又日)爲複姓的🤱🏿,未詳其義”[7],施先生所說用爲複姓的,可能就是被誤認的3一類,這兩個字“日”下橫筆較長,恐怕不應視爲合文符。戰國文字常有在封閉之形下加一橫或兩橫者🤷🏻,如“向”、“佃”🪘、“相”等字[8]☸️。2-4字同樣如此🧚🏽,所以也應釋爲“厷”。將2與4合觀,“厷”很可能是當時常見的人名。1、3之“厷”則是用爲姓氏。

5在蔡侯尊、盤銘文中辭例爲“禋亯是以✌🏽,祗盟嘗禘,~受毋已”(釋文用寬式🛂,下同)👳🏿♂️。該字曾被釋爲“祭”或“佑”[9]。從拓片來看,其右下也是在“〇”形裏加一短橫爲飾筆[10],此字當分析爲从示厷聲,可隸定爲“ ”。

”。

“祗盟嘗禘, 受毋已”這種求福套語,金文中常見。當時人認爲👨🦳,如果恭敬地祭祀上帝、祖先,就可受到祭祀對象降下的福命。類似的語句如王孫誥鐘🥧:“恭厥盟祀🧏🏻♂️,永受其福”(《銘圖》15606)🛴。我懷疑蔡侯盤、尊之“

受毋已”這種求福套語,金文中常見。當時人認爲👨🦳,如果恭敬地祭祀上帝、祖先,就可受到祭祀對象降下的福命。類似的語句如王孫誥鐘🥧:“恭厥盟祀🧏🏻♂️,永受其福”(《銘圖》15606)🛴。我懷疑蔡侯盤、尊之“ ”字可讀爲“宏”或“弘”👩🏻🦼➡️🕒,用作程度副詞🧬。金文中可以組成類似如“永受”(王孫誥鐘)🙍🏽、“尃/

”字可讀爲“宏”或“弘”👩🏻🦼➡️🕒,用作程度副詞🧬。金文中可以組成類似如“永受”(王孫誥鐘)🙍🏽、“尃/ (溥)受”(叔尸鐘、鎛)等形式的偏正短語。

(溥)受”(叔尸鐘、鎛)等形式的偏正短語。

“宏(弘)”字義爲廣大深遠,它跟“溥”的意思最爲接近。《文選·陸機〈吊魏武帝文〉》“丕大德以宏覆”,李善注👨🏻⚖️:“宏,普也”,可以爲證。而“普”與“溥”音義關係密切,《玉篇·水部》:“溥,徧也🤴🏻🐮,普也。”“普”跟“溥”兩字在經典中互爲異文的例子也有不少⛸。[11]因此“宏受”當與“溥受”的意思近似。《後漢書·皇后紀》載興平元年詔書首句稱“朕稟受不弘🤵🏿♀️,遭值禍亂”[12]。漢詔書語多仿古,這句的用例也可證明“弘”與“受”能夠搭配,其中“稟受”同樣是省略賓語。

由於金文中“受”字多接賓語🚶♂️➡️,將該句讀作“宏受毋已”是否可信♒️,可能還需更多材料論證。不過類似的套語中,與“受”字前後搭配的詞及其語法結構都較爲固定,目前似乎也沒有更好的讀法。如果我們的解釋可信,出現省略賓語的情況,可能是因爲“受”字後面賓語多是“福”、“命”這類吉祥話,而蔡侯尊👨🏼🌾、盤銘文多爲四字一句的韻文,該句省略受事賓語🧑🏽🎤,應當是在不影響文義的情況下爲了照顧格式而爲之。對於古漢語中省略句子成分,張玉金先生有解釋:“在一定的語言環境裡,在不至於產生誤解的條件下🪡🦠,人們說話時會省去一些成分……省略的目的是爲了使行文簡潔、增強修辭效果🚨。這是使語言精練的一種手段🐹,並不是語言的欠缺🙁。”[13]古漢語中省略賓語多爲承前、探後而省🟧,“宏受毋已”則是例外☎🍀,周法高先生認爲“有時,省略不見於上下文,在當時從語氣、習慣上可以推測而得”📢,並有舉例可參考。[14]

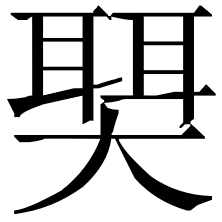

二、據清華簡《繫年》釋三晉古璽中的 字(兼說

字(兼說 字)

字)

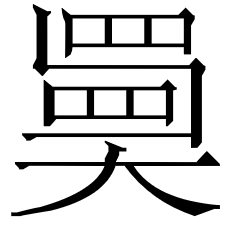

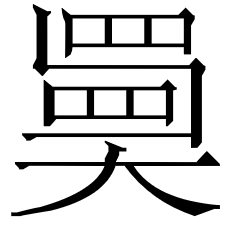

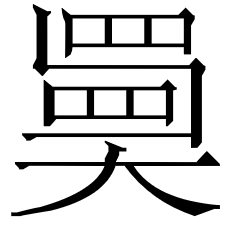

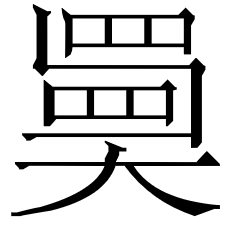

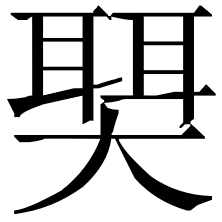

三晉私璽中有這樣一個字:

1. 《天津市藝術博物館藏古璽印選》17頁[15];《吉林大學藏古璽印選》10頁

《天津市藝術博物館藏古璽印選》17頁[15];《吉林大學藏古璽印選》10頁

2. 《天津市藝術博物館藏古璽印選》17頁;《璽匯》3323

《天津市藝術博物館藏古璽印選》17頁;《璽匯》3323

3. 《璽匯》3524

《璽匯》3524

這三方古璽右邊之字顯然是同一字😱。何琳儀先生認爲該字从目?聲,疑讀爲“位”🤶🏿;[16] 施謝捷先生將第2🤝、3方相應之字隸定爲“視”;[17]《三晉文字編》將1🚣🏽♂️、2兩方中此字收入附錄中。[18] 從字形來看,隸定爲“?”或者“視”都存在一定問題。

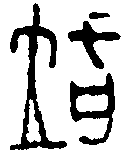

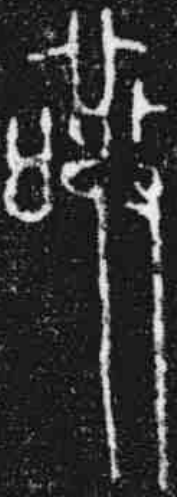

我們暫且將該字用B來表示。B字與清華簡《繫年》十六章90號簡 字右部所从一致☢️。“目”與“大”形間曲筆特殊🏷,這對保證兩者形體認同的必然性具有重要作用👨✈️。清華簡該字用作“鄢陵”之“鄢”字,[19]《繫年》的整理者將其隸定爲“

字右部所从一致☢️。“目”與“大”形間曲筆特殊🏷,這對保證兩者形體認同的必然性具有重要作用👨✈️。清華簡該字用作“鄢陵”之“鄢”字,[19]《繫年》的整理者將其隸定爲“ ”,並以右半部是“

”,並以右半部是“ 省形🤶,《說文》讀若傿,

省形🤶,《說文》讀若傿, 下‘大’形訛爲‘矢’形🫂,大、矢作爲構字時有互訛。”[20]

整理者的結論應當可信🧑🏿🦰。按《說文》:“

下‘大’形訛爲‘矢’形🫂,大、矢作爲構字時有互訛。”[20]

整理者的結論應當可信🧑🏿🦰。按《說文》:“ 🧑🏼🍳,大貌🌽,从大??聲,或曰拳勇字。一曰💂🏽:讀若傿。”“

🧑🏼🍳,大貌🌽,从大??聲,或曰拳勇字。一曰💂🏽:讀若傿。”“ ”字金文中已見:[21]

”字金文中已見:[21]

簋(《集成》4153)

簋(《集成》4153)

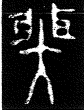

B字下部从“立”⛹🏼♂️,而“ ”🦒、“

”🦒、“ ”字右下从“大”或“矢”形。“立”跟“大”形在戰國文字中有通用情况存在。如中山王圓壺圈足銘文中之“

”字右下从“大”或“矢”形。“立”跟“大”形在戰國文字中有通用情况存在。如中山王圓壺圈足銘文中之“ ”字🔰,字形作

”字🔰,字形作 🤽🧡,下部所从“立”形或省爲“大”作

🤽🧡,下部所从“立”形或省爲“大”作 [22] 。何琳儀先生認爲此字本从“立”,或省作“大”形。[23] 田煒先生曾釋珍秦齋所藏戰國璽印中的兩個“智”字,分別作

[22] 。何琳儀先生認爲此字本从“立”,或省作“大”形。[23] 田煒先生曾釋珍秦齋所藏戰國璽印中的兩個“智”字,分別作 、

、 形🤾🏼♂️,田先生認爲兩字“‘矢’旁訛變成‘立’旁”[24]⚜️。類似之例又如曾侯乙墓竹簡74“椯”字作

形🤾🏼♂️,田先生認爲兩字“‘矢’旁訛變成‘立’旁”[24]⚜️。類似之例又如曾侯乙墓竹簡74“椯”字作 🙍、兆域圖“長”字作

🙍、兆域圖“長”字作 🩲、秦駰玉版从“厂”从“??”之字作

🩲、秦駰玉版从“厂”从“??”之字作 等。[25]均可以證明“立”形和“大”形可以通作↘️。戰國文字在文字底部增一橫筆爲羨畫是較爲常見的現象。我們可以將上述的字形演變認爲是戰國文字“∧”形下部有無一橫筆,有時可以通用。這種情況在各系文字中都存在🛞:比如燕系文字中的“登”字一般作

等。[25]均可以證明“立”形和“大”形可以通作↘️。戰國文字在文字底部增一橫筆爲羨畫是較爲常見的現象。我們可以將上述的字形演變認爲是戰國文字“∧”形下部有無一橫筆,有時可以通用。這種情況在各系文字中都存在🛞:比如燕系文字中的“登”字一般作 形(《璽彙》5327)🦆,下所从“豆”形底部或無橫筆作

形(《璽彙》5327)🦆,下所从“豆”形底部或無橫筆作 形(《陶文圖錄》4.37.1);齊系文字中的加注“矢”聲的“兕”字作

形(《陶文圖錄》4.37.1);齊系文字中的加注“矢”聲的“兕”字作 (《璽彙》3438)、

(《璽彙》3438)、 (《璽彙》0153)兩形,[26]前者矢形底部多一橫筆🔌👱🏿;又晉系文字中从木、羔聲之字作

(《璽彙》0153)兩形,[26]前者矢形底部多一橫筆🔌👱🏿;又晉系文字中从木、羔聲之字作 形(《璽彙》3214)👒,是在“火”形下加橫筆。

形(《璽彙》3214)👒,是在“火”形下加橫筆。

因此💟,三方古璽中的B字可以認爲即清華簡《繫年》中用爲“ ”之聲符的“

”之聲符的“ ”🦹🏻♂️。B跟“

”🦹🏻♂️。B跟“ ”的區別只有繁簡不同。爲了方便起見🕜,也可以直接將B釋爲“

”的區別只有繁簡不同。爲了方便起見🕜,也可以直接將B釋爲“ ”。“

”。“ ”在三方璽印中用爲姓氏,疑即鄢氏。《廣韻》下平聲仙韻於乾切焉小韻♐️💝:“鄢,人姓,又鄢陵,縣名。”春秋有鄢氏,見於《左傳》昭公二十七年。又《古今姓氏書辯證》卷九“鄢”條🏄♂️:“謹案《春秋釋例》:鄢,鄭地也,其先以所食邑爲氏。楚鄢將師,衛鄢武子肸🤟🏼,皆爲大夫🙅。姓書未有此氏,今增入。”[27]

”在三方璽印中用爲姓氏,疑即鄢氏。《廣韻》下平聲仙韻於乾切焉小韻♐️💝:“鄢,人姓,又鄢陵,縣名。”春秋有鄢氏,見於《左傳》昭公二十七年。又《古今姓氏書辯證》卷九“鄢”條🏄♂️:“謹案《春秋釋例》:鄢,鄭地也,其先以所食邑爲氏。楚鄢將師,衛鄢武子肸🤟🏼,皆爲大夫🙅。姓書未有此氏,今增入。”[27]

另外,錢大昕《十駕齋養新錄》卷四“??”字條,以爲“道書以‘一卷’爲‘一 ’🐻,蓋即草書??字。凡草書橫目多作

’🐻,蓋即草書??字。凡草書橫目多作 ,文有兩目故以二代之,非从弓从二也,楊用修以爲‘糾’字之訛,肊說,不足信👩🏼🔧。”[28] 錢大昕的說法根據不足。“

,文有兩目故以二代之,非从弓从二也,楊用修以爲‘糾’字之訛,肊說,不足信👩🏼🔧。”[28] 錢大昕的說法根據不足。“ ”亦作“

”亦作“ ”,該字實爲“卷”字的省形📊,類似之字見《龍龕手鏡》和敦煌文字,作

”,該字實爲“卷”字的省形📊,類似之字見《龍龕手鏡》和敦煌文字,作 🧌👨🏿🚒、

🧌👨🏿🚒、 、

、 等形[29] ㊙️。“卷”在敦煌寫卷中或作

等形[29] ㊙️。“卷”在敦煌寫卷中或作 ,因此“

,因此“ ”應該是截取“卷”字下部“卪”形而成的一個俗字👨🏻🦳。對此💇🏽♀️🧞♂️,張涌泉先生在《敦煌俗字叢考》中有論證,可以參看[30]👟。

”應該是截取“卷”字下部“卪”形而成的一個俗字👨🏻🦳。對此💇🏽♀️🧞♂️,張涌泉先生在《敦煌俗字叢考》中有論證,可以參看[30]👟。

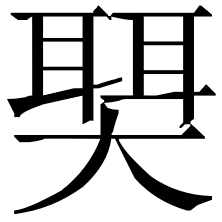

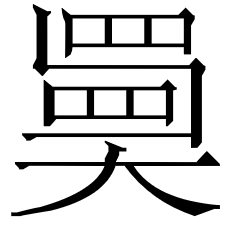

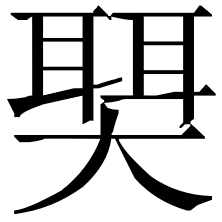

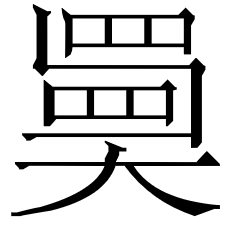

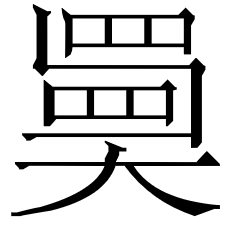

與“ ”字形體演變可以類比的還有“

”字形體演變可以類比的還有“ ”字🥱:

”字🥱:

A. 屍卣(器)🌅,《集成》5280⚰️🎬;

屍卣(器)🌅,《集成》5280⚰️🎬; 屍壺🛤,《集成》9576[31];

屍壺🛤,《集成》9576[31]; 伯侯父盤🙇,《集成》10129;

伯侯父盤🙇,《集成》10129; 《包山楚簡》186[32];

《包山楚簡》186[32]; 郭店簡《緇衣》45

郭店簡《緇衣》45

B. 猚子

猚子 壺🧑⚕️👩❤️💋👨,《集成》9558

壺🧑⚕️👩❤️💋👨,《集成》9558

C. 《九店楚簡》44;

《九店楚簡》44; 清華簡《楚居》3;

清華簡《楚居》3; 、

、 《楚系簡帛文字編》895頁

《楚系簡帛文字編》895頁

B在“大”形中部加一短橫作“矢”形🎵,C之“大”形演變爲“立”。“ ”字象正面站立的人形突出其雙耳。謝明文先生將此字跟《楚居》中形容妣

”字象正面站立的人形突出其雙耳。謝明文先生將此字跟《楚居》中形容妣 “厥狀聶耳”之“聶”聯繫,認爲其本義當即“聶耳”之“聶”🫖。[33]從族名金文看☆,“聶耳”和《山海經·海外北經》稱“聶耳國”“爲人兩手聶其耳”的說法應該沒什麼關係[34]。一些人已指出“聶耳國”即《大荒北經》的“儋耳國”🤽🏼♀️。郭璞解釋“儋耳國”爲“其人耳大下儋,垂在肩上”。“儋耳”亦即《淮南子·墬形》的“耽耳”🪢。[35]《說文》耳部端系閉口韻的一些字👨🏼🦱,詞源義或有“長而下垂”之義。[36]“

“厥狀聶耳”之“聶”聯繫,認爲其本義當即“聶耳”之“聶”🫖。[33]從族名金文看☆,“聶耳”和《山海經·海外北經》稱“聶耳國”“爲人兩手聶其耳”的說法應該沒什麼關係[34]。一些人已指出“聶耳國”即《大荒北經》的“儋耳國”🤽🏼♀️。郭璞解釋“儋耳國”爲“其人耳大下儋,垂在肩上”。“儋耳”亦即《淮南子·墬形》的“耽耳”🪢。[35]《說文》耳部端系閉口韻的一些字👨🏼🦱,詞源義或有“長而下垂”之義。[36]“ ”🏸☝🏽、“耽”音義皆近。《說文》:“耽,耳大垂也➗🦖。”《墬形》篇“耽耳”句高誘注:“耽耳,耳垂在肩上”🏋🏿♂️,都較爲符合“

”🏸☝🏽、“耽”音義皆近。《說文》:“耽,耳大垂也➗🦖。”《墬形》篇“耽耳”句高誘注:“耽耳,耳垂在肩上”🏋🏿♂️,都較爲符合“ ”字構型特點。

”字構型特點。

附記🩺:本文先後呈史傑鵬老師與傅修才先生批評指正,又蒙謝明文、劉剛先生指教並惠賜待刊論文。陳劍老師多次指導本文的修改,謹致謝忱。

本文原載于《出土文獻》第十一輯🤦🏽♀️,中西書局2017年❕,第141—146頁。此版行文有一些修改,引用請以紙本爲準。

[1] 陳劍:《釋甲骨金文中的“厷”字》,收入《甲骨金文考釋論集》第234-242頁,綫裝書局2007年。

[2] 劉剛👨🏿🔧:《新鄭出土陶文考釋二則》,《中國文字學報》2015年第六輯👩🏻💻。

[3] 劉剛👱🏽♂️:《清華三<良臣>爲具有晉系文字風格的抄本補證》👹🏊🏽♂️,《中國文字學報》2014年第五輯。

[4] 《有銘青銅兵器圖錄》著錄兩件同銘銅鈹,蒙陳劍老師告知,他已根據本文將對應字釋爲“厷”🧟♂️🕵🏼。參徐占勇:《有銘青銅兵器圖錄》,第26👩🏼💼、35頁,河北美術出版社2016年。

[5] 湯志彪:《三晉文字編》❄️,第2203頁,作家出版社2013年。

[6] a.保利藏金編輯委員會編🤸🏼♂️:《保利藏金——保利藝術博物館精品選》第274頁,廣州嶺南美術出版社1999年🧑🏼🎄;b.董珊:《讀珍秦齋藏吳越三晉銘文札記》🙅🏿,收入蕭春源《珍秦齋藏金·吳越三晉篇》第299頁👰🏿♀️,澳門基金會2008年💆🏿♀️;c.劉雨☹️、嚴志斌🙎🏽:《近出殷周金文集錄二編》第4冊第288頁,中華書局2010年;d.吳鎮烽🛂🤴🏼:《商周青銅器銘文暨圖像集成》第33冊第455頁,上海古籍出版社2012年;e.陳斯鵬等🚶♀️:《新見金文字編》第21頁🌿,福州人民出版社2012年;f.蘇輝:《秦三晉紀年兵器研究》第79頁,上海古籍出版社2013年🧦。

[7] 施謝捷:《古璽匯考》第230頁,安徽大學2006年博士論文,指導老師:黃德寬教授。

[8] 可以參考李家浩先生《戰國貨幣考(七篇)·貳 布考》一文,收入《著名中年語言學家自選集·李家浩卷》第170頁🚉,安徽教育出版社2002年。

布考》一文,收入《著名中年語言學家自選集·李家浩卷》第170頁🚉,安徽教育出版社2002年。

[9] 諸家觀點可參祝振雷《安徽壽縣蔡侯墓出土青銅器銘文集釋》第26-28頁,吉林大學2006年碩士論文,指導老師:吳振武。

按💂🏿♂️🍘:釋爲“祭”者,應當多是从“肉”旁跟“日”形存在訛混的角度來考慮。但“祭”字西周以降从“又”持肉敬神會意,象手指的三筆多指向“肉”旁。我們目前所見僅陳侯午敦“祭”字作 📞、

📞、 之形結構與之近似(參看張振謙:《齊魯文字編》第16頁,作家出版社2014年)。西周金文確實也存在個別“右”💅🏿、“厷”相混之例,不過蔡侯尊、盤銘文的“口“形,兩邊豎筆均出頭💂🏽♀️,如敬

之形結構與之近似(參看張振謙:《齊魯文字編》第16頁,作家出版社2014年)。西周金文確實也存在個別“右”💅🏿、“厷”相混之例,不過蔡侯尊、盤銘文的“口“形,兩邊豎筆均出頭💂🏽♀️,如敬 🎶、啻

🎶、啻 等。而5之字所从“又”形下部均不从“口”或“肉”。将它們都爲是訛形的可能性🐠,恐怕不會不大。“祭受毋已”不辭,“佑受毋已”這種賓語前置的語法結構也比較少見🧑🏿💻。所以5釋爲“祭”或“佑”都缺少足夠的證據🌧🤜🏽。

等。而5之字所从“又”形下部均不从“口”或“肉”。将它們都爲是訛形的可能性🐠,恐怕不會不大。“祭受毋已”不辭,“佑受毋已”這種賓語前置的語法結構也比較少見🧑🏿💻。所以5釋爲“祭”或“佑”都缺少足夠的證據🌧🤜🏽。

[10] 蔡侯盤、尊銘文中 、

、 等字也是在圈形里加點作飾筆。此處蒙傅修才先生提示📡。

等字也是在圈形里加點作飾筆。此處蒙傅修才先生提示📡。

[11] 可參看高亨:《古字通假會典》第919頁【溥與普】條🚣♀️,齊魯書社1989年。

[12] (南朝宋)范曄:《後漢書》第452頁,中華書局1965年標點本👌🏻。

[13] 參其所著《西周漢語語法研究》第317頁第五章“西周漢語省略句”一節🟥,商務印書館2004年🤚🏽🤷♀️。

[14] 參周法高《中國古代語法·稱代編》第446頁,中華書局1990年。

[15]【20201122補】學者或以爲筆畫僵硬🎒,有作僞可能🔒,見屈彤《古璽辨僞五則》👩🌾,第二屆漢語史研究的材料、方法與學術史觀國際學術研討會,南京大學漢語史研究所👩🦳,2020年11月21—22日🧑🦽。

[16] 何琳儀:《戰國古文字典》第1384頁,中華書局1998年。

[17] 施謝捷:《〈古璽彙編〉》釋文校訂》❄️👋,《容庚先生百年誕辰紀念文集》第649-650頁🫵,廣東人民出版社1998年。

[18] 湯志彪:《三晉文字編》第2218頁,作家出版社2013年。

[19] 楚簡中或以“ ”字借爲“鄢”(《包山楚簡》簡157)。

”字借爲“鄢”(《包山楚簡》簡157)。

[20] 李學勤主編:《清華大學藏戰國楚簡(貳)》第176頁🐏,中西書局2011年。

[21] 對於从“??”之字形體的考釋與梳理👨🏿✈️👉🏻,可參謝明文《說??及其相關之字》👩🔬,《饒宗頤國學院院刊》2016年第三輯,第1-15頁🪧。謝先生認爲清華簡“ ”字左部“

”字左部“ ”形即“

”形即“ ”之初文,是用字從古的現象👨🏼🦱,可能比

”之初文,是用字從古的現象👨🏼🦱,可能比 簋之“

簋之“ ”字形體更早🍠👁🗨。不過從上面三方璽印字均作“

”字形體更早🍠👁🗨。不過從上面三方璽印字均作“ ”形看🙋🏿♀️,“

”形看🙋🏿♀️,“ ”形更可能是戰國文字的簡省寫法而非從古。

”形更可能是戰國文字的簡省寫法而非從古。

[22] 張守中:《中山王厝器文字編》第82頁🖕,中華書局1981年。

[23] 何琳儀:《戰國古文字典》第122頁👩🎤,中華書局2013年。

[24] 田煒👮🏿♀️:《古璽探研》第189頁,華東師範大學出版社2010年。按🍨,陳劍老師看過小文後指出💇🏽:“‘智’字本从‘大’🪤,作从‘矢’形者也是由‘大’而訛,此類从‘立’旁者不如徑說爲‘大’之訛。”

[25] 此處蒙陳劍老師賜示。

[26] 孫剛🖕🏼:《齊文字編》第216頁🧙🏿,福建人民出版社2010年。該字考釋見郭永秉先生《睡虎地秦簡考釋兩篇》的“看校追記”🙅🏻♂️,《古文字與古文獻論集》第231-232頁,上海古籍出版社2011年。

[27] (宋)鄧名世撰、王力平點校♣︎:《古今姓氏書辯證》第137頁🖲,江西人民出版社2006年。

[28] 陳文和主編🧏:《錢大昕全集·十駕齋養新錄》第88頁👩🏻✈️🅰️,江蘇古籍出版社1997年🈵。

[29] 黃征:《敦煌俗字典》第213頁,上海教育出版社2005年👂🏼,下引敦煌文字圖版均出自此👨🏫,不再出注。

[30] 張涌泉💆🏻♀️:《敦煌俗字叢考》第502頁,中華書局2000年。

[31] 對該字的考釋🚊,參見謝明文《商代金文的整理與研究》第175頁,復旦大學2012年博士論文,指導老師:裘錫圭教授➔。

[32] 黑白翻轉圖來自李守奎等編《包山楚墓文字全編》第395頁🧋,上海古籍出版社2012年。

[33] 謝明文《商代金文的整理與研究》🫵🏿,第176頁。

[34] 這種說法可能來自當時人的傳言附會,郭璞注“言耳長👌🏻,行則以手攝持之也”🙍🏽,亦有牽合之嫌。“ ”、“聶”字早期並沒有“攝持”義。

”、“聶”字早期並沒有“攝持”義。

[35] 何寧🔦:《淮南子集釋》第360頁🔧,中華書局1998年;袁珂🚟:《山海經校注》第214頁,北京聯合出版公司2014年🧍。王念孫以爲《墬形》的“耽耳”當爲“耴耳”之誤,主要以“耽”與“褶”音不近👮🏼♂️。我認爲這幾個字更可能是音近,而未必是誤字💨。

[36] 如《說文》“耴🛌🏽,耳垂也”👮🏿,“耼,耳曼也”🥵,“??,小垂耳也”。可參史傑鵬先生《先秦兩漢閉口韻詞的同源關係研究》第80頁🚣🏿👩🏻🔧,北京師範大學2004年博士論文🏟,指導老師✍🏽:王寧教授。

本文收稿日期为2021年11月3日

本文发布日期为2021年11月15日

点击下载附件👨🏼🎤: 2240高中正🕶:古文字札記兩則.docx

下载次数:47

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址📁🤰:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706504