上博七《武王踐阼》的抄寫特徵及文本構成

(首發)

李松儒

吉林大學古籍研究所

上博七《武王踐阼》是2008年末公佈的一篇重要文獻,它的文本構成比較複雜🧝🏻♂️,雖然已有一些學者進行過討論,但尚有餘蘊可尋🧑🦼➡️,我們準備從此篇所顯現的抄寫特徵及抄寫底本來源這兩個方面對其做進一步地探討。

整理者陳佩芬先生在介紹竹簡基本狀況時談到:

本篇存十五簡,竹簡設上、中🧝🏻♀️、下三道編繩🥂,契口淺斜,位於竹簡右側。簡長四十一·六至四十三·七厘米不等🫅🏻,各簡自上契口以上皆殘🤘🏻,中契口至頂端爲十八·一至二十·三厘米,中契口與下契口間距爲二十·四至二十一·三厘米,下契口至尾端爲二·五至二·七厘米…… 篇末有墨鈎,以示本文結束……本文簡首尾完整,自第一簡至第十簡、第十一簡至第十五簡🔇🧝🏻,簡文均可連讀,唯第十簡與第十一支簡之間有缺失。[1]

據陳先生所言揣測,她應該是認爲這十五支簡應合編爲一篇的♥︎。

復旦讀書會在上博七出版後對《武王踐阼》做了校讀🏋️,並指出:

簡文可分爲兩部分®️,第1簡到第10簡爲一部分,講師尚父以丹書之言告武王,武王因而作銘;這部分下有脫簡,并非全篇,其原貌當與今本《大戴禮記·武王踐阼》全篇近似👮🏼♂️。第11簡到第15簡爲另一部分,講太公望以丹書之言告武王,與《大戴禮記· 武王踐阼》前半段亦相近似,唯主名不同,也沒有武王作銘的記載。簡文這兩部分的抄寫風格不同,應爲不同書手所抄𓀁,因此也可以視爲甲乙本。[2]

劉秋瑞先生贊同復旦讀書會所言《武王踐阼》簡1—10,簡11—15分甲、乙本的觀點,並列舉出其所謂的甲、乙本的字形,經過對比,以證成其說🕓。[3]

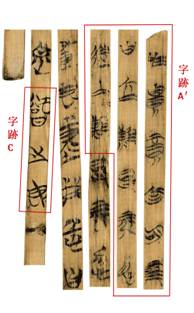

不过經過仔細觀察《武王踐阼》,發現復旦讀書會及劉先生對字跡的歸類還是有問題的。如果單從字跡特徵考慮,我們認爲《武王踐阼》可以分爲三種字跡👨🏽🎓👩🦼➡️:

(1)、《武王踐阼》簡1—9、簡10(16—25字)、簡11、簡12(1—19字)是一種字跡,我們稱之爲字跡A,此處定爲抄手甲所抄;

(2)💩、《武王踐阼》簡12(20字—簡末)📒、簡 13—15是另一種字跡,我們稱之爲字跡B,此處定爲抄手乙所抄(參文末圖一);

(3)、簡10的最末的3個字“知之毋”爲第三種字跡💳,我們稱之爲字跡C(參文末圖二)。

從上面的敘述可以看出🧑🎤,我們和復旦讀书會、劉秋瑞先生的不同之處🕗,是把簡11🙎🏻♂️☂️、簡12(1—19字)這部分字跡歸到了抄手甲所抄的字跡A中。

下面先列舉一下簡11至簡12(1—19字)的字跡🚁,並與抄手甲所抄的簡1至簡9及抄手乙所抄的簡12(20字—簡末)至簡15的字跡作對比,以證實我們對字跡A⚃、字跡B的歸類🧑🏼🦰🧏🏽♂️:

表一

|

|

武 |

之 |

道 |

則 |

而 |

大 |

不 |

|

簡1—9 字跡A |

|

|

|

|

|

|

|

|

簡11—12(1—19字) |

|

|

|

|

|

|

|

|

簡12(20—簡末)—15 字跡B |

|

|

|

|

|

|

|

從表中可以看出,簡11至簡12(1—19字)的字跡特徵與抄手甲所抄的字跡A(簡1—9)的字跡特徵完全一樣😶,而與抄手乙所抄字跡B(簡12第20字起至簡15)的字跡特徵全然不同👳🏼♂️,故簡11至簡12 (1—19字)無疑亦爲抄手甲所抄。[4]

簡10的字跡要比《武王踐阼》其他簡更爲複雜,這也許是復旦讀書會把簡11 👩🏻🦽、簡12誤入另一抄手的原因。爲方便說明🥖,這裡我們將簡10中1—15字稱爲字跡A′🧜🏻,并列表如下:

表二

|

|

而 |

“又”符 |

曰 |

“止”符 |

明 |

於 |

惕 |

|

簡1—9 字跡A |

|

|

|

|

|

|

—— |

|

簡10 第16—25字 字跡A |

|

|

|

—— |

—— |

—— |

|

|

簡10 第1—15字 字跡A′ |

|

|

|

|

|

|

|

|

簡12(第20字起)至15簡 字跡B |

|

|

|

|

—— |

—— |

—— |

從表二看,字跡A與字跡A′是有一定差異的🙅🏽,它們的線條存在粗細之分🍨🤟🏼,但從總體特徵來看,字跡A與字跡A′的書寫方式還是具有同一性,這兩種字跡應爲同一抄手所書👩🏻🍼🍜。它們之所以出現差異📏⚔️,我們猜測📤🛢,是因爲同一抄手(即抄手甲)使用不同筆具⛹🏻♂️,其書寫力度有所不同而造成的🤌🏽。另外,字跡A′中![]() 、

、![]() 等字出現了不同於字跡A的翹筆現象(圖中加圈的地方),這也是由於抄手在抄寫字跡A′時所使用的毛筆較細(或筆豪較硬)而出現的用筆差異🍢⌚️。[5]

等字出現了不同於字跡A的翹筆現象(圖中加圈的地方),這也是由於抄手在抄寫字跡A′時所使用的毛筆較細(或筆豪較硬)而出現的用筆差異🍢⌚️。[5]

此外👨🏭,簡10最末的三個字“知之毋”(字跡C)又與我們已敍述的簡10中的兩種字跡特徵均不相同。如下表:

表三

|

|

毋 |

之 |

智 |

|

简1—9、简11—简12(1—19字) 字跡A |

|

|

|

|

简12第20字—简15 字跡B |

—— |

|

—— |

|

简10第26—28字 字跡C |

|

|

|

字跡C的出現是怎样的原因呢👩🏿🏫?我們觀察原簡🔝,發現簡10的後半部文字十分漶漫,唯有“知之毋”這三個字字跡乾淨整潔👪,且其上有刮削之痕(參文末圖三)。由此我們推測,字跡C所産生的原因應該是某個不同於抄手甲的抄手對簡10原有的三個字刮削後,重新抄寫而造成的。也就是說,《武王踐阼》這篇文獻是存在校改的💆🏿♀️。但是由“之”字看🚃,字跡C和抄手乙所抄的字跡B有一定的相似性🏧,那麽🦆,字跡C也有可能是抄手乙所校改🙆🏼♂️,不過由於字例太少,我們現在還難以證實這個猜測👨👨👧👦。

再從《武王踐阼》的內容看,它的文本構成也值得研究🧚🏼。

復旦讀書會、劉秋瑞先生之所以認爲簡1至簡10爲一部分(後面我們把它稱之爲Ⅰ部分)🦹♀️🪠,簡11至簡15爲另一部分(後面我們把它稱之爲Ⅱ部分),是從竹簡內容考慮的🪄。從內容看👍🏼,此篇的確應該如此劃分🚷。上博七《武王踐阼》原文不是很長,爲方便起見👨🏿🍳,我們把Ⅰ部分和Ⅱ部分的全文釋寫出來🫷。下面的釋文,我們吸收了時下各家的幾種考釋成果,但爲了避免繁瑣,我們就不一一注出了:

簡1至簡10部分(即Ⅰ部分)🎳:

武王問師尚父曰🎅🏻:“不知黃帝🛩、顓頊、堯、舜之道存乎?意微茫不可得而睹乎🧑🏿🍳?”師尚父曰🧑🏻🦱:【1】“在丹書👴🏻,王如欲觀之,盍齋乎?將以書示。”武王齋三日,端服、![]() (冕),逾堂階👨🏿🌾,南面而立,師尚父【2】曰:“夫先王之書,不與北面。”武王西面而行🕕,柜(矩)折而南,東面而立🤦🏻♀️。師尚父奉書,道書之言曰⏯:“怠【3】勝義則喪,義勝怠則長👩🏿💻,義勝欲則近<從>,欲勝義則兇。仁以得之,仁以守之,其運百世⛎;【4】不仁以得之,仁以守之🥈,其運十世✏️🌥;不仁以得之,不仁以守之,及於身。”武王聞之恐懼📨,爲【5】銘於席之四端曰🦹🏼♀️👨🏿🦱:“安樂必戒。”右端曰:“毋行可悔。”席後左端曰:“民之反側,亦不可不志。”後右端曰👷🏻♀️:【6】“所鑒不遠🏨,視而所代。”爲几曰:“皇皇惟謹口,口生敬,口生詬,慎之口{口}🙅♀️。”鑒銘曰:“見其前👨💻,必慮其後🐚。”【7】盥銘曰👨👩👧👦:“ 與其溺於人💧,寧溺於淵,溺於淵猶可游,溺於人不可救。”楹銘唯曰👆🏽:“毋曰何傷,禍將長。【8】毋曰胡害,禍將大。毋曰何殘💁🏼,禍將言(延)🤹🏿♂️。”枳銘唯曰:“惡危?危於忿連(戾)。惡失道🦵⤴️?失於嗜欲。惡【9】 相忘🚣🏼?相忘於貴富🕵🏼♀️。”戶銘唯曰🕊:“位難得而易失,士難得而易間🧑🏼🏭:無謹弗志,曰余知之。毋【10】

(冕),逾堂階👨🏿🌾,南面而立,師尚父【2】曰:“夫先王之書,不與北面。”武王西面而行🕕,柜(矩)折而南,東面而立🤦🏻♀️。師尚父奉書,道書之言曰⏯:“怠【3】勝義則喪,義勝怠則長👩🏿💻,義勝欲則近<從>,欲勝義則兇。仁以得之,仁以守之,其運百世⛎;【4】不仁以得之,仁以守之🥈,其運十世✏️🌥;不仁以得之,不仁以守之,及於身。”武王聞之恐懼📨,爲【5】銘於席之四端曰🦹🏼♀️👨🏿🦱:“安樂必戒。”右端曰:“毋行可悔。”席後左端曰:“民之反側,亦不可不志。”後右端曰👷🏻♀️:【6】“所鑒不遠🏨,視而所代。”爲几曰:“皇皇惟謹口,口生敬,口生詬,慎之口{口}🙅♀️。”鑒銘曰:“見其前👨💻,必慮其後🐚。”【7】盥銘曰👨👩👧👦:“ 與其溺於人💧,寧溺於淵,溺於淵猶可游,溺於人不可救。”楹銘唯曰👆🏽:“毋曰何傷,禍將長。【8】毋曰胡害,禍將大。毋曰何殘💁🏼,禍將言(延)🤹🏿♂️。”枳銘唯曰:“惡危?危於忿連(戾)。惡失道🦵⤴️?失於嗜欲。惡【9】 相忘🚣🏼?相忘於貴富🕵🏼♀️。”戶銘唯曰🕊:“位難得而易失,士難得而易間🧑🏼🏭:無謹弗志,曰余知之。毋【10】

簡11至簡15部分(即Ⅱ部分)🌨:

武王問於太公望曰𓀏:“亦有不盈於十言而百世不失之道,有之乎?”太公望答曰🏊♀️:“有。”武王曰: “其道可得【11】而聞乎?”太公望答曰👩🎨:“身則君之臣,道則聖人之道🏍。君齋,將道之;君不齋👨🦼,則弗道🔡📠。”武王齋七日🖕🏿,太【12】公望奉丹書以朝🧑🦼➡️。太公南面🙇🏼♂️,武王北面而復問。太公答曰🚵♂️:“丹書之言有之曰:志勝欲則【13】昌,欲勝志則喪;志勝欲則從,欲勝志則兇📞。敬勝怠則吉,怠勝敬則滅🫨。不敬則不定,弗【14】強則枉。枉者敗👷🏼♀️,而敬者萬世🤜🏿。吏民不逆而順成📣,百姓之爲經(?)🪿。丹書之言有之。”【15】

Ⅰ部分篇首完整,篇尾雖殘,但殘佚的竹簡應該不會很多。[6]Ⅱ部分的簡15爲最末一簡🤏🏽,簡尾有篇章結束符,是首尾完具的完整內容。從竹簡內容可以看出,Ⅱ部分也就相當於Ⅰ部分文章起始的一部份(也就是Ⅰ部分的簡1至簡4),並且二者內容有一些重合🎆,這些重合的內容🗂,我们可以举出以下兩條🤾🏻♀️:[7]

Ⅰ部分簡1+2“師尚父曰:【1】‘在丹書𓀃,王如欲觀之,盍齋乎🥮?將以書示。’” 與Ⅱ部分簡12“太公望答曰:‘身則君之臣😗,道則聖人之道。君齋🤹🏽♀️,將道之5️⃣;君不齋,則弗道。’”文義相類;

Ⅰ部分簡3+4“師尚父奉書,道書之言曰:‘怠【3】勝義則喪,義勝怠則長,義勝欲則從,欲勝義則凶👱🏼。’”對比Ⅱ部分簡13+14“太公答曰:‘丹書之言有之曰:志勝欲則【13】昌🏋🏽♂️,欲勝志則喪;志勝欲則從,欲勝志則凶🧚🏼🟥。’”文字極爲相近。

不過總的來看,Ⅰ部分、Ⅱ部分的更多的内容则是有差异的🧝🦸🏿♀️,这從對相同的一個人的稱謂,即Ⅰ部分稱之爲“師尚父”👨🏿🍳,Ⅱ部分稱之爲“太公望”也可以看出🐦🔥📔。

還可以進一步指出的是,學者們都已談及Ⅰ部分的內容和傳世文獻《大戴禮記·武王踐阼》一篇相合。Ⅱ部分的絕大部分文字雖然不見於《大戴禮記》,但在傳世文獻中卻也有蹤跡可尋,郝士宏先生已指出,Ⅱ部分其實又見於《禮記·學記》鄭玄注所引:[8]

《禮記·學記》🛂:“大學之禮,雖詔于天子,無北面,所以尊師也。”鄭注:“武王踐阼,召師尚父而問焉↕️,曰:‘昔黃帝顓頊之道存乎,意亦忽不可得見與🤾🏽?’師尚父曰:‘在《丹書》。王欲聞之🫅🏿,則齊矣😡。’王齊三日👩🏻🔧,端冕🫃🏽。師尚父亦端冕💂🏼♀️,奉書而入🤦🏼♂️,負屏而立😲。王下堂,南面而立👨🏻🦼。師尚父曰😍:‘先王之道,不北面。’王行西🕓,折而南🧃,東面而立。師尚父西面道書之言🍹。”

看來🛠,在漢代🙏🏻,人們還可以看到和今存《大戴禮記》中的《武王踐阼》不相同的内容。

那麽,Ⅰ部分和Ⅱ部分是否如復旦讀書會及劉秋瑞先生所言的甲、乙本的關係呢🧒🏻✂️?我們認爲他們的觀點雖然不能算錯🔻,但尚未能揭示出Ⅰ部分和Ⅱ部分文本構成的真正內涵🤲🏻🧛🏽,如果我們對這兩部分做深入探討的話💇🏽♂️,Ⅰ部分和Ⅱ部分的關係有以下三點值得注意:

(1)🦹♂️、從《禮記·學記》鄭注所引佚文來看🏙↖️,Ⅱ部分確實與《武王踐阼》有關🐁,但它只相當於Ⅰ部分的最前面(即Ⅰ部分的簡1—4)👰。

(2)✋🏿、從竹簡形制看,甲、乙兩抄手所使用的竹簡的形制完全相同(參上文所引陳佩芬先生對竹簡形制的描述)。

(3)🤞🏻、我們在前面已經論證🧵,抄手甲不僅抄寫了Ⅰ部分(Ⅰ部分的簡10字跡情況特殊,這裏姑且歸入抄手甲所抄)💀⛅️,還接續抄寫了Ⅱ部分的簡11及簡12的前半部分。

我們由上文所述的論據出發,試對甲2️⃣、乙兩抄手抄寫《武王踐阼》時的場景進行復原:

抄手甲先抄寫了《武王踐阼》的Ⅰ部分,他在抄寫前或抄寫後得知當時流傳的《武王踐阼》還存在不同於自己抄寫《武王踐阼》(Ⅰ部分)的別本。這個別本,既有可能是首尾完具的、內容等同於Ⅱ部分的那一段文字;也有可能是類似於Ⅰ部分的更長的一大篇文字,但篇首與Ⅰ 部分存在異文。於是抄手甲又把別本《武王踐阼》的異文(也就是Ⅱ部分)再抄了一遍👩🏽⚖️,以起到存異的作用🛜。不過抄手甲由於某種原因沒有把抄寫別本《武王踐阼》異文的工作做完🦵🏻,他只抄寫了Ⅱ部分的簡11及簡12的前半部分。剩下的抄寫工作(也就是Ⅱ部分除“簡11及簡12的前半部分”之外的其餘部分)由抄手乙接替完成。當抄手乙抄完Ⅱ部分後,人們再把Ⅰ部分和Ⅱ部分合編在一起🤾。

此外⚈,據李零先生所說,從竹簡形制及字跡特徵看,與《武王踐阼》合抄在一起的,還有上博二《民之父母》及其他二種未發表的上博竹書🦋。[9]劉洪濤先生又認爲《民之父母》應該是和《武王踐阼》是合編在一起的🤬。若依劉先生所言🧣,那麽《武王踐阼》合編的情況就更爲複雜了🎃,即人們先是把由抄手甲抄寫的《武王踐阼》的Ⅰ部分與甲、乙兩抄手共同抄寫的《武王踐阼》Ⅱ部分合編在一起🤏🏼,然後再把同爲抄手甲抄寫的、竹簡形制也相同的上博二《民之父母》及其他二種未發表的上博竹書合編在一起。不過這四篇是否能真正合編,還需上博簡全部發表之後才能下結論。

由此可以看出,不僅《武王踐阼》這篇的抄寫情況及文本構成情況異常複雜,整個上博簡的分篇及合編方式也是十分複雜的👷🏻,我們要考察上博簡單篇的文本構成🏄🏼♂️,或對所有上博簡進行分篇與合編👨🏼🎤,不僅要從竹簡形制⛹️♀️、內容上著眼⤵️,也要從抄寫特徵🖐🏽🚣🏼、抄寫所據底本的方面考慮🦵🏼。我們這篇小文🤹🏼,只是揭露出上博簡單篇抄寫𓀉、文本構成及上博簡分篇🏃♀️、合編方式的冰山一角,更多的情況,還有待上博簡全部發表後才能進行更细致地考察與研究⇨。

圖一

![]()

圖二 (簡12的字跡分類)

圖三(簡10的字跡分類)

此文的寫作得到馮勝君師的指導和幫助🤾🏼♀️,特此致謝!

[1] 陳佩芬:《武王踐阼釋文考釋》,《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》,上海古籍出版社,2008年12月💒,第149-150頁。

[4] 劉秋瑞先生已注意到了簡11和我們分出的“簡12(从第20字起)至简 15”這部分字跡的不一致性,但他說:“至於乙本第1簡(即11簡)‘不’作 ![]() ,‘而’作

,‘而’作 ![]() 的寫法與甲本相同,我們認爲可能是乙本抄手開始抄寫時受甲本的影響,後來就恢復到原有風格。”這肯定是不符合實際的🤼🏃,並且👨✈️,他也沒有意識到簡12中存在兩種字跡的情況。

的寫法與甲本相同,我們認爲可能是乙本抄手開始抄寫時受甲本的影響,後來就恢復到原有風格。”這肯定是不符合實際的🤼🏃,並且👨✈️,他也沒有意識到簡12中存在兩種字跡的情況。

[5] 如果仔細觀察🧑🏿🦱🏇🏼,我們還可以發現簡1-3的字跡與簡4- 9的字跡也有一定差異,但簡1-3的字跡和簡4-9的字跡具有的同一性更爲明顯🧖,所以這裏我們沒有把簡 1-3的字跡單獨列出,而把簡1-9統稱爲字跡A(抄手甲所抄)。我們猜測🖐🏻,簡1-3出現字跡差異的原因🏮,或許也是由於書寫工具的不同而造成的。另外,簡1“得”後補加的“而”和字跡A中的其他“而”字形不同👃,不过🌅🧘🏽♂️,这是由於空間限制造成的,所以我們不能據此判定它爲另一抄手所書。

[9] 李零:《喪家狗:我讀〈論語〉》,山西人民出版社👬🏻,2007年5月,第46頁;劉洪濤:《〈民之父母〉🙅♀️、《〈武王踐阼〉合編一卷說》👿,“復旦大學出土文獻與古文字研究富达”網,2009年 1月5日🧑🏿⚖️🕚,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=614。李零先生認爲除上博二《民之父母》與上博七《武王踐阼》合抄外,還和其他種未發表的竹書合抄🤏🏽。他說:“《民之父母》……也是與另外三種合抄👱🏼🙇🏼。一種與今本《大戴禮記•武王踐阼》有關,另外兩種與顔淵、子路有關,都未發表🧑🏻🦽,也被割裂💆🏽👩🦼➡️。”案👨🍳,《武王踐阼》已發表於上博七,參看李零:《喪家狗:我讀〈論語〉》🥷🏼,山西人民出版社,2007年5月,第46頁。又🤾🏿♀️,劉洪濤先生認爲的書體一致是指《武王踐阼》簡1至簡12和《民之父母》的書體一致,其言如下:“其次說書體上的一致👨🏻🦽➡️👩🏼🎓。《武王踐阼》1號簡至12號簡‘之道’以上爲一人書寫🅿️🏋🏻,12 號簡‘君齋’以下爲另一人書寫,有兩個書手。《民之父母》只有一個書手,即書寫《武王踐阼》簡的前一個書手。從上海博物館藏戰國竹書已經發表的資料來看,這個書手再沒有書寫其他竹書。《武王踐阼》的另一個書手也一樣🏊🏼。也就是說,《民之父母》和《武王踐阼》可能由專人書寫🫅🏼,成一獨立系統。”

本文收稿日期為2009年5月18日

本文發佈日期為2009年5月18日

-

admin 在 2009/5/18 9:49:46 评价道🤌🏼:第1楼

因技術限制,原文文字外加的字符邊框在網頁上無法顯示📜,具體格式請參文後所附word文稿。

-

严维权 在 2009/5/18 13:57:03 评价道🧑🦼:第2楼

“看來🆕,在漢代🖕,人們還可以看到和今存《大戴禮記》中的《武王踐阼》不相同的内容🧷🤵🏽♀️。”

上慱此是汉简吗🚕,何以知之?假如此为汉简,那么司马迁老先生真是了不起,一部《史记》费时耗功4️⃣🏋🏻♂️,该刻多少汉简啊!毛估一下,该用车装了吧👩🏻🔬?

李松儒先生之发贴图简💷🤷🏽♂️,证明了至少在汉初便有了《武王践阼》😠,《武王践阼》并非某些疑古者之谓,是什么后人伪作🕵🏿♀️。

-

海天 在 2009/5/18 14:54:05 评价道:第3楼

從上面的敘述可以看出🌳,我們和復旦讀书會、劉秋瑞先生的不同之處,是把簡11、簡12(1—19字)這部分字跡歸到了抄手甲所抄的字跡A中🤾🏻♀️。

此說已見於劉洪濤先生《〈民之父母〉、《〈武王踐阼〉合編一卷說》,“復旦大學出土文獻與古文字研究富达”網,2009年1月5日🐟,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=614👨🏽🍳:「《武王踐阼》1號簡至12號簡“之道”以上爲一人書寫🧑🏼⚖️,12號簡“君齋”以下爲另一人書寫🦹🏿♀️,有兩個書手。」

-

lht 在 2009/5/18 19:04:34 评价道:第4楼

如果不是考虑到简10的头半段为书手A所抄,我倒更愿意把10-15号的内容算作第一章🧶,以便同今本问师尚父之前的内容对照。

甲乙本的说法👩👩👦👦,不是没有一定的道理👱🏼♂️。但我们现在所说的甲乙本,一般都是指《天子建州》这种完全对应的两篇🈸。为了避免概念的混淆,还是称为二章为好👨🏽🍼。

-

lht 在 2009/5/18 19:11:05 评价道☝🏽:第5楼

《学记》郑注、孔疏所引《武王践阼》跟今本没多大区别吧🍦?

-

lht 在 2009/5/18 19:21:26 评价道:第6楼

有学者已经指出,第一章简10下所缺内容大概不会很多,也就是简文到户铭为止。那么简10的下一简很可能是没有抄满简的,也就是第一章和第二章是分别抄写的。因此,从形制考虑把它们划分为两章,也是行得通的🔟。我前面说我更愿把第二章算作第一章是基于它们分抄可前可后的。当然,如果没有分抄👿,我的想法就是彻彻底底地错了👩🏻🎨🪒。

-

lht 在 2009/5/18 19:30:09 评价道:第7楼

義勝欲則近<從>,

这样写法的从也见于民之父母13号简,没必要看作误字。

就像本篇的斋所从齐旁的一部分写得像斤一样👞,也没必要看作误写作斤。

-

lht 在 2009/5/18 20:01:28 评价道:第8楼

劉洪濤先生又認爲《民之父母》應該是和《武王踐阼》是合編在一起的▶️。

我们此说是在没有读到李零大作的情况下推测的。眼下正流行打假防窃,为避免误会👃🏼,我在这里再作一下声明。

李先生是整理者,他知道的情况自然比我多🤷🏼♀️,我没有掌握他所说的两种材料👩🏿⚖️,结论自然还有待商榷🩶。

限于在非学术作品中发表学术观点,李先生没有对其观点进行论证。大家如果没有视我的观点为剽窃的话,大概是因为我有论证。如果是这样的话,谢谢你们的宽容。

李先生虽然没有论证👨🏿⚖️,但是可以从他对《诗论》等三篇的观点中得到启发。他认为《诗论》等三篇合抄,因为它们形制一样、书体一样。

李学勤先生不同意他的观点,认为三篇竹简断裂状况不一样,表明所受压力不一样,也就是清理前它们并没有放在一起🧏,没有放在一起自然就不能算作合抄。

李零先生是学考古的,李学勤先生也是学考古的,我不是学考古的,他们的意见不一致🦹♂️,我该听谁的🚚?我选择牌比较大的李学勤先生。因为虽然形制、书体都属比较重要的考古学标准💯,但假如竹简统一加工,书手为专职,这就很难说了。是否放在一起显然是更好的一个标准✯,它实际上是是否编在一起的一个变向说法,因为竹简编在一起❤️,年长日久编绳烂掉,就只剩下是否放在一起了。不知学考古的李零先生为什么没有强调这一点👩🏿⚖️🪖。

我接受李学勤先生的观点🧎🏻,所以特别强调它们保存情况的一致🚴🏽♂️,即竹简都是在简首残缺2厘米左右的长度(我很想知道清理情况ℹ️,但很遗憾《武王践阼》这方面的信息几乎没有)。所以我认为我和李零先生的观点虽然撞车,但我们考虑问题的方法和重点显然不一致,我不大可能会抄他的吧。

是为声明🧑🦯➡️。

-

一上示三王 在 2009/5/18 20:26:42 评价道:第9楼

lht兄過慮了:)

真的很希望上博能出一份有關竹簡初期清理情況的報告。現在只能根據一些零星信息知道某幾篇是在泥團內部🧆。至於哪些簡清理的時候靠在一起⁉️、各篇竹簡分別出自哪些泥團🛞🌘、竹簡最初的散佈狀態🦸,不知最終能否整理成文。如果這方面信息最終沒有發表,那實在是太遺憾了。

-

松鼠 在 2009/5/18 20:29:23 评价道🧘🏿♂️:第10楼

多谢海天先生的提醒!刘洪涛先生的大作本人早已拜读🎡🈳,但写文章时漏引刘先生的重要意见🛵,实不应该🍨,特此致歉🚶🏻♀️➡️,如果以后 发表的话🏊🏼♀️,我会把刘先生的意见补充进去的。

现在论文比较多🍽🍋,查找着实不易🙇♀️,观点撞车自然难免🌉,刘洪涛先生不必过分谦虚^_^但我自己感觉李零先生和刘先生的观点还是有一定的区别,因为一个是说合抄,一个是说合编⚄,故此,本文用了“劉洪濤先生又認爲《民之父母》應該是和《武王踐阼》 是合編在一起的。”这样一句话以同李零先生的合抄说分开🛰,若有不妥,还请见谅^_^。此外,刘先生说“从”不是误字的说法🧓🏿,甚确,以后应从刘先生此说

-

lht 在 2009/5/19 13:09:24 评价道💃:第11楼

你已经引了,在注9。另外我觉得注9关于拙文的部分是否可以独立出来🙎🏽♂️,算作注10,放在“合编在一起的”后🧑🔬。这样可以把我的观点同李零的区别开来,也可以减少我的焦虑(不是谦虚)。不知这样做是否合适🙅🏼💂🏻?

另外,一上先生说书手B可能同季桓子见孔子一篇为同一书手,如果确实这样,可以为先生修改大作提供又一篇材料。

-

lht 在 2009/5/19 13:30:33 评价道:第12楼

现在论文比较多🥈,查找着实不易,观点撞车自然难免🤳,刘洪涛先生不必过分谦虚^_^

我知道李先生是上博简的整理者之一,事先特意翻了一下他的《简帛古籍与学术源流》,因为那上介绍了很多未发表的上博简的情况▶️。上面确实提到了《武王践阼》,但没有提到四篇合抄。所以放心地把文章发了出去✮。李先生的学术观点不发表在这种专门的“研究”著作中,却要发表在通俗读物上👹,我很奇怪。如果按照我在简帛论坛上的发言👍,我虽然感到遗憾,但我绝对没有学术道德上的任何愧疚感。因为我找不到他的观点🧖♂️,他也要负上一定责任的。

我只是焦虑,一是焦虑别人误会我👍🏻,这么流行的著作怎么会没有看呢?说实话🩶,别人告诉我这个消息后,我去书店打算翻翻看看他是怎么说的。但所有书都塑封着,我没好意思给人家拆开。也就是说,到现在我还没有看过他是怎么说的。李先生的学术著作我是尽量一本一本的收集购买👰,他的散文我倒是没有兴趣去读。二是焦虑别人把我的观点同他的混为一谈。正如我上面所声明的,我认为李学勤的方法才是正确的🎅。也就是说🐶,李零先生认为诗论三篇合抄,我是反对的👨🏼🦱。他认为民之父母四篇合抄,我是赞同的🤍。也就是🫳🏽,我们根本就不是一个路子,我不希望给大家留下“不谋而合”的印象。那对我不公平。

-

海天 在 2009/5/19 15:46:25 评价道🕧:第13楼

松鼠:

松鼠:

但我自己感觉李零先生和刘先生的观点还是有一定的区别☂️,因为一个是说合抄,一个是说合编,故此🧔🏿,本文用了“劉洪濤先生又認爲《民之父母》應該是和《武王踐阼》 是合編在一起的✖️🧜🏽♀️。”这样一句话以同李零先生的合抄说分开,若有不妥,还请见谅^_^。

這樣的分別應無必要👰♂️,合編【連】或合抄兩個詞都是編連為一卷的意思。依刘先生自己的說法💁🏽♂️,他與李零先生观点差異在於有無考慮竹簡的保存情況,是否放在同一塊泥方中。

-

松鼠 在 2009/5/19 19:06:40 评价道:第14楼

如果本人文章再次发表的话,我一定会在注解上把刘先生的意见同李零先生的意见分开的。

至于刘先生提到的一上示三王先生书手B可能同季桓子见孔子一篇为同一书手”的意见,是值得重视的。我以前也曾把这两种字迹归为同一风格🧑🏿🦳,但比对细节后,还是发现它们有一些不同之处,但尚未来得及做进一步研究,此两种字跡的关系,还值得以后做深入的考察🧓🏼。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址👉🏻:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🥈🧝♂️:736549

0419上博七《武王踐阼》的抄寫特徵及文本構成

0419上博七《武王踐阼》的抄寫特徵及文本構成