謝明文

復旦大學出土文獻與古文字研究富达

陳喜壺(《集成》[1]09700✣,《銘圖》[2]12400)現藏山西博物院,有不少研究者對其銘文作了很好的研究🙎🏽♀️,但仍有一些字詞的解釋🐾,諸家說法分歧頗大,本文擬在已有研究的基礎上對壺銘略作補釋。爲了討論方便🧑🏻🦱,我們先按自己的理解🤬,把銘文釋寫如下:

?(陳)喜再立(蒞)事?(歲), (

( )月己酉,爲左(佐)大族,台(以)寺(待)民?(選🤱🏻🥦、獻)、賓客🧈💇♂️,?(敢)爲

)月己酉,爲左(佐)大族,台(以)寺(待)民?(選🤱🏻🥦、獻)、賓客🧈💇♂️,?(敢)爲 壺九🤏🏻。

壺九🤏🏻。

下面我們重點討論壺銘中諸家考釋分歧較大的一些字詞🗡。

一、喜

“陳”後之字,馬承源先生認爲:“陳喜兩字尚清晰可辨🌳,在拓本上,喜字右旁似有筆划,鑄模高低不平♉️,可能是欠字♾,字也略斜,已模糊不清,爲方便起見🧝🏽♂️📁,逕寫作喜字。陳喜即陳僖子,就是陳乞,《史記》作田乞👨🏻🦱,事見《春秋》哀公六年。僖與喜音同,可通假,也有可能古人爲了解釋諡號的關係,易喜爲僖字。”

[3]于省吾先生認爲:“據拓本喜字右側从 ,非从欠,隱約可辨,應釋爲僖,因爲古文字的偏旁🧑🏼🍼,往往左右變動不居。”[4]安志敏先生認爲👩🏼💼:“審視該字右側的偏旁不像欠或

,非从欠,隱約可辨,應釋爲僖,因爲古文字的偏旁🧑🏼🍼,往往左右變動不居。”[4]安志敏先生認爲👩🏼💼:“審視該字右側的偏旁不像欠或 字,雖還弄不清其結構,大體與‘喜’字是可以通用的。”[5]張頷先生認爲該字右邊筆畫未弄清楚🧘🏻,不能“斷然判爲‘僖’字”🍂。[6]山西博物院編的《爭鋒🛑:晉楚文明》公佈了器形以及壺銘的清晰彩照(參看文末附圖)🤢,[7]從彩照看🧛🏿♂️📚,“喜”形右側應無筆畫💁🏿♂️,此字可徑釋作“喜”。

字,雖還弄不清其結構,大體與‘喜’字是可以通用的。”[5]張頷先生認爲該字右邊筆畫未弄清楚🧘🏻,不能“斷然判爲‘僖’字”🍂。[6]山西博物院編的《爭鋒🛑:晉楚文明》公佈了器形以及壺銘的清晰彩照(參看文末附圖)🤢,[7]從彩照看🧛🏿♂️📚,“喜”形右側應無筆畫💁🏿♂️,此字可徑釋作“喜”。

二🔭、

“月”前之字🧑🏽✈️,馬承源先生摹作“ ”,隸作“

”,隸作“ ”[8]或“

”[8]或“ ”🙍🏻。[9]于省吾先生釋作“

”🙍🏻。[9]于省吾先生釋作“ ”,認爲:“

”,認爲:“ 字金文嬴霝德簋作

字金文嬴霝德簋作 ,與此略同。《說文》:‘

,與此略同。《說文》:‘ ,設飪也👍🏿,从丮从食才聲,讀若載。’

,設飪也👍🏿,从丮从食才聲,讀若載。’ 字从‘甾’得聲,古从‘甾’从‘才’的字往往音近相通🙋🏻。”[10]陳邦懷先生認爲該字上从四,下从飤,乃“四”字繁體🧑🏼✈️🪮,“

字从‘甾’得聲,古从‘甾’从‘才’的字往往音近相通🙋🏻。”[10]陳邦懷先生認爲該字上从四,下从飤,乃“四”字繁體🧑🏼✈️🪮,“ (四)月”是以數字紀月😜。[11]黃盛璋先生認爲:“審視拓本🦻🏼,其字不是从罒🏟,而是从‘虍’♡,因此不應摹寫爲

(四)月”是以數字紀月😜。[11]黃盛璋先生認爲:“審視拓本🦻🏼,其字不是从罒🏟,而是从‘虍’♡,因此不應摹寫爲 🔨,而應該寫成‘

🔨,而應該寫成‘ ’,可能就是‘飲’字🧚🏽♀️。[12]”石志廉先生隸定作“

’,可能就是‘飲’字🧚🏽♀️。[12]”石志廉先生隸定作“ ”,認爲:“按此字實从卯从飤作

”,認爲:“按此字實从卯从飤作 即飤字。……按飤上从卯者,蓋即卯之繁體,飤有飲食吉祥之意♉️,

即飤字。……按飤上从卯者,蓋即卯之繁體,飤有飲食吉祥之意♉️, 月即卯月也”🔡。[13]《金文編》摹作“

月即卯月也”🔡。[13]《金文編》摹作“ ”👸🏼♐️,置於附錄下402號,作爲未識字處理🧏🏻♂️。[14]孫剛先生認爲“似可隸定作‘

”👸🏼♐️,置於附錄下402號,作爲未識字處理🧏🏻♂️。[14]孫剛先生認爲“似可隸定作‘ ’🧑🏻🤝🧑🏻。”[15]張俊成先生讚成釋作“飲”。[16]張振謙先生釋作“?”🛌🏻,認爲“?月”義爲不樂進食的“懶食月”,其具體爲哪一個月,待考。[17]傅修才先生認爲此字宜待考。[18]

’🧑🏻🤝🧑🏻。”[15]張俊成先生讚成釋作“飲”。[16]張振謙先生釋作“?”🛌🏻,認爲“?月”義爲不樂進食的“懶食月”,其具體爲哪一個月,待考。[17]傅修才先生認爲此字宜待考。[18]

《爭鋒:晉楚文明》所錄壺銘彩照中此字作“ ”,它顯然當隸定作“

”,它顯然當隸定作“ ”。《清華簡(捌)[19]?攝命》簡20🍯、23、25有“

”。《清華簡(捌)[19]?攝命》簡20🍯、23、25有“ ”字,古从“甾”从“才”的字往往音近相通,又“人”“卩”作爲表意偏旁亦往往相通💟,因此“

”字,古从“甾”从“才”的字往往音近相通,又“人”“卩”作爲表意偏旁亦往往相通💟,因此“ ”“

”“ ”應是一字異體。據偏旁組合來看,它們應爲“

”應是一字異體。據偏旁組合來看,它們應爲“ ”亦即“

”亦即“ ”的異體🤼♂️。

”的異體🤼♂️。

立事歲戈(《集成》11259)銘文作“ 立(蒞)事歲,△,右工戈”,其中用△表示之字原作“

立(蒞)事歲,△,右工戈”,其中用△表示之字原作“ ”🏝👙,舊一般隸作“

”🏝👙,舊一般隸作“ ”屬下讀🫖。張振謙先生認爲此字應爲“

”屬下讀🫖。張振謙先生認爲此字應爲“ 月”合文🪙,其合文符號不清楚或省簡👰🏻♂️,並指出“

月”合文🪙,其合文符號不清楚或省簡👰🏻♂️,並指出“ ”見於齊陶文👩🌾。又認爲陳純釜(《集成》10371)銘文中月名之字應隸作“

”見於齊陶文👩🌾。又認爲陳純釜(《集成》10371)銘文中月名之字應隸作“ ”,爲“

”,爲“ ”字繁化🙍🏼,“

”字繁化🙍🏼,“ 月”即“

月”即“ 月”🫘,它們可讀爲“酨月”,可能是與釀酒或飲酒有關的月份。[20]程鵬萬先生認爲立事歲戈月名應釋作“朁月”🖕🏄🏿♂️,陳純釜“月”前之字从酉从又从

月”🫘,它們可讀爲“酨月”,可能是與釀酒或飲酒有關的月份。[20]程鵬萬先生認爲立事歲戈月名應釋作“朁月”🖕🏄🏿♂️,陳純釜“月”前之字从酉从又从 得聲,且把這兩處月名讀爲文獻中的“蠶月”。[21]

得聲,且把這兩處月名讀爲文獻中的“蠶月”。[21]

從字形以及銘文格式看👨🏼🔧,張振謙先生把立事歲戈△看作“ 月”合文是可信的,但將陳純釜銘文中表示月名之字隸作“

月”合文是可信的,但將陳純釜銘文中表示月名之字隸作“ ”且與戈銘“

”且與戈銘“ 月”相聯繫則是不正確的。程鵬萬先生將陳純釜銘文中的月名釋讀作“蠶月”可信,但把立事歲戈“

月”相聯繫則是不正確的。程鵬萬先生將陳純釜銘文中的月名釋讀作“蠶月”可信,但把立事歲戈“ 月”也釋作“朁(蠶)月”則不可信,因爲釜銘月前之字上部從“

月”也釋作“朁(蠶)月”則不可信,因爲釜銘月前之字上部從“ ”,而戈銘表示月名之字的上部顯然是從“

”,而戈銘表示月名之字的上部顯然是從“ ”的。“

”的。“ ”“甾”音近可通,我們認爲立事歲戈“

”“甾”音近可通,我們認爲立事歲戈“ 月”與陳喜壺“

月”與陳喜壺“ 月”表示同一個詞👩🏻🚀,它們具體表示哪一個月🌾✯,待考。[22]

月”表示同一個詞👩🏻🚀,它們具體表示哪一個月🌾✯,待考。[22]

三🍟、爲左(佐)大族

“爲左(佐)大族”,馬承源先生釋作“乍左(佐)大 ”,認爲與虢季子白盤“是用左(佐)王”的意義相類🚒,大

”,認爲與虢季子白盤“是用左(佐)王”的意義相類🚒,大 即齊悼公陽生🕑。[23]于省吾先生認爲“大族”自係指陳氏之族言之。[24]黃盛璋先生將“爲左(佐)大族”之“爲”釋作“幷”,並認爲銘刻中凡言某某“立事歲”,作器者並不就是那個“立事”之人😬,而都爲其下屬,此器不能例外,“幷左大族”可能指的就是陳氏,所以此器亦陳喜下屬所作。[25]石志廉先生認爲“佐大族即輔佐大宗之義🦸♀️。”[26]張俊成先生認爲“爲左(佐)大族”之“爲”義猶“助”🦸🏼。[27]從字形看,我們認爲此處所論四字當以釋作“爲左(佐)大族”爲是🤙🏻🗄。

即齊悼公陽生🕑。[23]于省吾先生認爲“大族”自係指陳氏之族言之。[24]黃盛璋先生將“爲左(佐)大族”之“爲”釋作“幷”,並認爲銘刻中凡言某某“立事歲”,作器者並不就是那個“立事”之人😬,而都爲其下屬,此器不能例外,“幷左大族”可能指的就是陳氏,所以此器亦陳喜下屬所作。[25]石志廉先生認爲“佐大族即輔佐大宗之義🦸♀️。”[26]張俊成先生認爲“爲左(佐)大族”之“爲”義猶“助”🦸🏼。[27]從字形看,我們認爲此處所論四字當以釋作“爲左(佐)大族”爲是🤙🏻🗄。

研究者一般認爲此壺是陳喜所作,將它定名爲陳喜壺。從銘文格式看👩🏻🦰,這種定名實際上是不準確的,而上引黃盛璋先生說指出陳喜壺並非陳喜所作的意見應該是正確的💃🏽。試比較下揭諸例。

(1)唯王五年👟,鄭昜、陳得再立(蒞)事歲💇🏿,孟冬戊辰🤚,大將鍋孔、陳璋入伐燕,勝邦之獲👨🏿💼。

陳璋壺🛏,《集成》09703

(2)公孫?立(蒞)事歲,飯香[28]月,公子土斧作子仲姜 之盤壺,用旂眉壽萬年,永保其身,子子孫孫,永保用之。

之盤壺,用旂眉壽萬年,永保其身,子子孫孫,永保用之。

公子土斧壺👨🏽🍳🟠,《集成》09709

(3)陳 立(蒞)事歲,十月己亥,筥公孫潮子造器也🧖🏽♂️。

立(蒞)事歲,十月己亥,筥公孫潮子造器也🧖🏽♂️。

公孫潮子鎛,《銘圖》15180、15761

(4)陳猷立(蒞)事歲⚂🫅🏽,蠶[29]月戊寅,於茲安陵□,命左關師發(?)敕主左關之釜,節于廩釜。敦者曰陳純𓀊。

陳純釜,《集成》10371

從以上諸例可知,“某某立事歲”實是記時之辭🏛,其中“立事歲”前面的人名“某某”皆與作器者無關。據此🧑🦰,所謂陳喜壺“陳喜再立事歲”實是記時之辭,其中“陳喜”與作器者應無關,此壺定名爲“陳喜壺”是不合適的👂🏿。[30]我們認爲“爲左(佐)大族”中的“爲”是人名,聯繫上下文義來看,“爲”才是作器者,此壺實應定名爲“爲壺”。

四、台(以)寺(待)民 (選、獻)、

(選、獻)、 (賓)客,

(賓)客, (敢)爲

(敢)爲 壺九

壺九

馬承源先生認爲“台寺民 ”讀作“台(以)寺(持)民

”讀作“台(以)寺(持)民 (巽)”,就是使人民恭和順服的意思🧑🏼🎄,與上文“乍佐大

(巽)”,就是使人民恭和順服的意思🧑🏼🎄,與上文“乍佐大 ”爲對文🤦🏼♀️。“

”爲對文🤦🏼♀️。“ 客”屬下讀作“

客”屬下讀作“ 客□乍

客□乍 壺”🐒🩵,疑它爲鑄器之職官,或爲人名,但前一字不得解,姑存疑。[31]于省吾先生把“台寺民

壺”🐒🩵,疑它爲鑄器之職官,或爲人名,但前一字不得解,姑存疑。[31]于省吾先生把“台寺民 ”讀作“台(以)寺(待)民

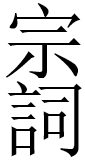

”讀作“台(以)寺(待)民 (選)”而未加以解釋,認爲“

(選)”而未加以解釋,認爲“ ”後之字應釋作“宗詞”二字,“壺”前之字釋作“?(禋)”,“宗詞”屬下讀作“宗詞客?(敢)爲?(禋)壺九”,“詞”係“祠”的借字,“宗祠客”係用外地工師爲陳氏宗祠鑄造祭器。“宗祠客敢爲禋壺九”是說陳氏宗祠之客籍鑄工敢爲禋祭之壺九器也🧏🏿👷♀️。[32]陳邦懷先生認爲“爲佐大族🚣🏽♀️,以持民巽”者,因輔佐齊邦,使民恭順,此是陳喜爲齊相統治人民之口吻。“客”前之字上截所从者不知爲何字,下截所从是討字,疑是“討”字繁體,“討客”猶如楚器中之“鑄客”,“爲

”後之字應釋作“宗詞”二字,“壺”前之字釋作“?(禋)”,“宗詞”屬下讀作“宗詞客?(敢)爲?(禋)壺九”,“詞”係“祠”的借字,“宗祠客”係用外地工師爲陳氏宗祠鑄造祭器。“宗祠客敢爲禋壺九”是說陳氏宗祠之客籍鑄工敢爲禋祭之壺九器也🧏🏿👷♀️。[32]陳邦懷先生認爲“爲佐大族🚣🏽♀️,以持民巽”者,因輔佐齊邦,使民恭順,此是陳喜爲齊相統治人民之口吻。“客”前之字上截所从者不知爲何字,下截所从是討字,疑是“討”字繁體,“討客”猶如楚器中之“鑄客”,“爲 壺九”是紀壺之數字。[33]黃盛璋先生認爲“寺”字右側還有“丮”旁🗯,隸定就是“持”字,銘文中假爲“侍”。“持”後之字从四从乇🪂,疑爲“者”字之假,其後之字爲兩個“卩”,“卩”同“人”🖐🏻,可以解爲“从”字,諸从即諸昆。又認爲“客”前之字上半就是“賓”字所从之“

壺九”是紀壺之數字。[33]黃盛璋先生認爲“寺”字右側還有“丮”旁🗯,隸定就是“持”字,銘文中假爲“侍”。“持”後之字从四从乇🪂,疑爲“者”字之假,其後之字爲兩個“卩”,“卩”同“人”🖐🏻,可以解爲“从”字,諸从即諸昆。又認爲“客”前之字上半就是“賓”字所从之“ ”🅱️,下半似是从“?”🐩,言字右邊雖不甚肯定,但此字就是“賓”字的異體,則確無可疑🧑🦱🌋。“

”🅱️,下半似是从“?”🐩,言字右邊雖不甚肯定,但此字就是“賓”字的異體,則確無可疑🧑🦱🌋。“ ”前之字是“鑄”字或與之意義相近之字♠︎。“台(以)寺(侍)

”前之字是“鑄”字或與之意義相近之字♠︎。“台(以)寺(侍) (者?)

(者?) (从𓀘?)賓客”是說明作此壺的目的。“敢鑄

(从𓀘?)賓客”是說明作此壺的目的。“敢鑄 壺九”,“九”說明作壺之數👠,也可能表壺的次第,現在只看到一個,至少還應該有八個。[34]《金文形義通解》將“民”後之字釋作“从”。[35]石志廉先生將“寺”讀作“持”,“客”後之字釋作“敬”,“客”前之字釋作“罰”🆚🫴🏼,認爲罰客與鑄客性相類似3️⃣🤽🏽,乃掌冶鑄的職官⛹🏿,稱罰客者疑其本身係出自刑徒,“罰客”屬下讀作“罰客敬爲

壺九”,“九”說明作壺之數👠,也可能表壺的次第,現在只看到一個,至少還應該有八個。[34]《金文形義通解》將“民”後之字釋作“从”。[35]石志廉先生將“寺”讀作“持”,“客”後之字釋作“敬”,“客”前之字釋作“罰”🆚🫴🏼,認爲罰客與鑄客性相類似3️⃣🤽🏽,乃掌冶鑄的職官⛹🏿,稱罰客者疑其本身係出自刑徒,“罰客”屬下讀作“罰客敬爲 壺九”。[36]裘錫圭先生說:“齊器陳喜壺銘有‘爲左大族,台寺民

壺九”。[36]裘錫圭先生說:“齊器陳喜壺銘有‘爲左大族,台寺民 ’之語(《文物》1961年2期42頁),讀成‘以持民節’,於義可通。《莊子·德充符》:“吾以南面而君天下💇🏽♂️🧜🏻♀️,執民之紀……’。‘持民節’就是‘執民之紀’(《呂氏春秋·本味》:‘火爲之紀’🀄️,注:‘紀猶節也🚛🧝🏿。’)。[37]”張頷先生認爲“壺”前之字宜釋作“

’之語(《文物》1961年2期42頁),讀成‘以持民節’,於義可通。《莊子·德充符》:“吾以南面而君天下💇🏽♂️🧜🏻♀️,執民之紀……’。‘持民節’就是‘執民之紀’(《呂氏春秋·本味》:‘火爲之紀’🀄️,注:‘紀猶節也🚛🧝🏿。’)。[37]”張頷先生認爲“壺”前之字宜釋作“ ”🚣🏿♂️。[38]李家浩先生讀“寺”爲“持”🫘,讀“

”🚣🏿♂️。[38]李家浩先生讀“寺”爲“持”🫘,讀“ ”爲“撰”🕰👱🏼,“持民撰宗”即“保民安宗”的意思。認爲“客”前之字釋作“詞”🧑🏻🏭👎🏻,讀作“司”🧑🏼🚒🧑。“司客”見於平安君鼎銘文🗺,其職掌與《周禮?秋官》的“掌客”相當💆🏽♀️。又將“壺”前之字釋作“阻”的異體🧧⚇,讀爲“作”🦸🏼♂️👏。[39]湯餘惠先生將“壺”前之字釋作“

”爲“撰”🕰👱🏼,“持民撰宗”即“保民安宗”的意思。認爲“客”前之字釋作“詞”🧑🏻🏭👎🏻,讀作“司”🧑🏼🚒🧑。“司客”見於平安君鼎銘文🗺,其職掌與《周禮?秋官》的“掌客”相當💆🏽♀️。又將“壺”前之字釋作“阻”的異體🧧⚇,讀爲“作”🦸🏼♂️👏。[39]湯餘惠先生將“壺”前之字釋作“ ”。[40]張振謙先生將“壺”前之字與陶文“

”。[40]張振謙先生將“壺”前之字與陶文“ ”類形相聯繫🌵🧎♂️,隸作“

”類形相聯繫🌵🧎♂️,隸作“ ”🐓,認爲是“阻”字異體,疑讀爲“酢”,《說文》🧏🏽♀️:“酢🤙🏽,醶也🔚。從酉乍聲”又“醶,酢漿也。從酉僉聲”🙅🏽♂️🏧。[41]孫剛先生亦將“壺”前之字與陶文“

”🐓,認爲是“阻”字異體,疑讀爲“酢”,《說文》🧏🏽♀️:“酢🤙🏽,醶也🔚。從酉乍聲”又“醶,酢漿也。從酉僉聲”🙅🏽♂️🏧。[41]孫剛先生亦將“壺”前之字與陶文“ ”類形相聯繫👨🏻🦱,認爲當隸定作“

”類形相聯繫👨🏻🦱,認爲當隸定作“ ”🔨,從張振謙先生意見讀爲“酢”🏮。孫先生又將“客”前之字釋讀作“

”🔨,從張振謙先生意見讀爲“酢”🏮。孫先生又將“客”前之字釋讀作“ (賓)”,讀“寺”爲“持”且將“賓客”屬下讀作“

(賓)”,讀“寺”爲“持”且將“賓客”屬下讀作“ (賓)客敢爲

(賓)客敢爲 (酢)壺九”🤪。[42]傅修才先生讀“寺”爲“持”,又認爲“

(酢)壺九”🤪。[42]傅修才先生讀“寺”爲“持”,又認爲“ ”的隸定可從,且把末一句釋作“

”的隸定可從,且把末一句釋作“ (賓)客敢爲

(賓)客敢爲 壺九”㊗️。[43]《金文編》、《新金文編》皆將“客”前之字作爲未釋字處理。[44]張俊成先生認爲“

壺九”㊗️。[43]《金文編》、《新金文編》皆將“客”前之字作爲未釋字處理。[44]張俊成先生認爲“ ”讀爲“巽”可從,“寺”應爲“治理”之義,“客”前之字釋讀作“賓”恐非🩶,嚴格隸定當爲“

”讀爲“巽”可從,“寺”應爲“治理”之義,“客”前之字釋讀作“賓”恐非🩶,嚴格隸定當爲“ ”,它目前雖不可識,但多位學者均指出義同于楚銘中的“鑄客”甚是。此銘“

”,它目前雖不可識,但多位學者均指出義同于楚銘中的“鑄客”甚是。此銘“ 客”當爲寄居在陳喜之處專門從事鑄造的工匠。“壺”前之字以釋“

客”當爲寄居在陳喜之處專門從事鑄造的工匠。“壺”前之字以釋“ ”爲是。“

”爲是。“ 客敢爲

客敢爲 壺九”義即“鑄造之客敢爲

壺九”義即“鑄造之客敢爲 壺九器”🦍。[45]

壺九器”🦍。[45]

“民”後之字隸作“ ”或“

”或“ ”皆可🎰🏊🏻♀️,即“巽”之初文。曾子倝鼎(《集成》02757)“民

”皆可🎰🏊🏻♀️,即“巽”之初文。曾子倝鼎(《集成》02757)“民 是饗”之“

是饗”之“ ”⚧,林澐先生認爲是“籑”(其或體作饌)字初文,應讀作“選”,指出“民

”⚧,林澐先生認爲是“籑”(其或體作饌)字初文,應讀作“選”,指出“民 (選)是饗”與陳喜壺“台(以)寺(待)民

(選)是饗”與陳喜壺“台(以)寺(待)民 (巽)”可相互印證🏐。[46]我們懷疑“巽/選”或可讀作“獻”。先秦兩漢資料中常見“獻”與“沙”聲字相通之例,[47]鄭莊公之孫缶(《銘圖》14096)“其獻下都”🧚,鄭莊公之孫鼎(《銘圖》02408、02409)相應文字作“其

(巽)”可相互印證🏐。[46]我們懷疑“巽/選”或可讀作“獻”。先秦兩漢資料中常見“獻”與“沙”聲字相通之例,[47]鄭莊公之孫缶(《銘圖》14096)“其獻下都”🧚,鄭莊公之孫鼎(《銘圖》02408、02409)相應文字作“其 于下都”。“

于下都”。“ ”本身即是從“沙”聲之字,它在金文中或用作“彤沙”之“沙”,從之得聲的字或用作“長沙”之“沙”👩🏿🎓。又金文中“

”本身即是從“沙”聲之字,它在金文中或用作“彤沙”之“沙”,從之得聲的字或用作“長沙”之“沙”👩🏿🎓。又金文中“ ”聲字常用作“選”。[48] 這些可證“選”“獻”有相通的可能。古書中有“獻臣”“獻民”等語🐾,西周晚期的胡簋(《集成》04317)“肆余以

”聲字常用作“選”。[48] 這些可證“選”“獻”有相通的可能。古書中有“獻臣”“獻民”等語🐾,西周晚期的胡簋(《集成》04317)“肆余以 (?)士獻民,爯盩先王宗室”,其中“獻民”與“

(?)士獻民,爯盩先王宗室”,其中“獻民”與“ (?)士”並列。古書中亦有“民獻”一語,如《尚書?大誥》:“今翼日🤚🏼,民獻有十夫予翼。”偽孔傳🗻🫢:“今之明日,四國人賢者有十夫來翼佐我周。”“民獻”,漢代資料中又常作“民儀”。[49]我們認爲“民巽/選”與《尚書》“民獻”表示的可能是同一個詞,前者亦是指賢人。[50]

(?)士”並列。古書中亦有“民獻”一語,如《尚書?大誥》:“今翼日🤚🏼,民獻有十夫予翼。”偽孔傳🗻🫢:“今之明日,四國人賢者有十夫來翼佐我周。”“民獻”,漢代資料中又常作“民儀”。[49]我們認爲“民巽/選”與《尚書》“民獻”表示的可能是同一個詞,前者亦是指賢人。[50]

“客”前之字🧑🏻⚖️,《爭鋒:晉楚文明》公佈的清晰彩照作“ ”,中部左側那一小點應屬於“言”👩🏿🦲。除去“言”旁的部分可看作“

”,中部左側那一小點應屬於“言”👩🏿🦲。除去“言”旁的部分可看作“ ”🎉,其中“万”(即“丏”之初文)的下一橫筆與“宀”旁兩邊相接➔,前文所引孫剛先生說釋讀作“

”🎉,其中“万”(即“丏”之初文)的下一橫筆與“宀”旁兩邊相接➔,前文所引孫剛先生說釋讀作“ (賓)”是有道理的。壺銘“客”字,《爭鋒:晉楚文明》公佈的清晰彩照作“

(賓)”是有道理的。壺銘“客”字,《爭鋒:晉楚文明》公佈的清晰彩照作“ ”,“宀”形左上實有一小點👴🏻。與“客”所從“宀”旁相比,“客”前之字的最上部與“宀”旁寫法還是有所區別的。“客”前之字的上部近似“

”,“宀”形左上實有一小點👴🏻。與“客”所從“宀”旁相比,“客”前之字的最上部與“宀”旁寫法還是有所區別的。“客”前之字的上部近似“ ”形,從目前已經公佈的資料看,古文字中的“

”形,從目前已經公佈的資料看,古文字中的“ ”“

”“ ”應有明母元部一類讀音,頗疑壺銘“

”應有明母元部一類讀音,頗疑壺銘“ ”字把上部寫作“

”字把上部寫作“ ”類形似有變形聲化的因素。免鼎(《銘圖》00210)“

”類形似有變形聲化的因素。免鼎(《銘圖》00210)“ ”,舊或釋作“免”。《甲骨文合集》[51]33069“

”,舊或釋作“免”。《甲骨文合集》[51]33069“ ”,研究者或釋作“免”,或釋作“冕”。《清華簡(柒))[52]?晉文公入於晉》簡1“

”,研究者或釋作“免”,或釋作“冕”。《清華簡(柒))[52]?晉文公入於晉》簡1“ ”字👨🏻🦽➡️,王挺斌先生讚成釋“冕”的意見🚙,認爲這個字就是人跪著而戴帽之形🆕,上部帽冕之形還起到音符的作用,它是從上引《甲骨文合集》33069之形演變而來🚶🏻➡️。[53]上述“免”“冕”下部皆从“卩”🧑🏻,此外古文字中“免”下部亦常从“人”作。根據“免”“冕”的字形🧗🏻♂️🪠,“客”前之字還有一種可能的分析即該字除去“言”旁的部分外可看作“冕”的異體(“免”“曼”關係極其密切,整個字可能是“謾”字異體),銘文中讀爲“賓”。《清華簡(陸)?子產》簡5“惴

”字👨🏻🦽➡️,王挺斌先生讚成釋“冕”的意見🚙,認爲這個字就是人跪著而戴帽之形🆕,上部帽冕之形還起到音符的作用,它是從上引《甲骨文合集》33069之形演變而來🚶🏻➡️。[53]上述“免”“冕”下部皆从“卩”🧑🏻,此外古文字中“免”下部亦常从“人”作。根據“免”“冕”的字形🧗🏻♂️🪠,“客”前之字還有一種可能的分析即該字除去“言”旁的部分外可看作“冕”的異體(“免”“曼”關係極其密切,整個字可能是“謾”字異體),銘文中讀爲“賓”。《清華簡(陸)?子產》簡5“惴 ”🎛,整理者讀作“端冕”。[54]“

”🎛,整理者讀作“端冕”。[54]“ ”“賓”同從“万(丏)”聲,這是“冕”“賓”音近相通之證🟣。比較起來,“客”前之字的兩種分析中前一種分析似更爲直接。總之,結合字形與辭例,“客”前之字表示“賓”這個詞應該是可以確定的。

”“賓”同從“万(丏)”聲,這是“冕”“賓”音近相通之證🟣。比較起來,“客”前之字的兩種分析中前一種分析似更爲直接。總之,結合字形與辭例,“客”前之字表示“賓”這個詞應該是可以確定的。

“賓客”既已釋出🧚🏻,可知它顯然與鑄器之職官無關🫃🏻。從上下文義看🦟,我們認爲“賓客”應屬上讀👨🏻🦼,“賓客”與“民巽/選(獻)”是並列關係,共同作“寺”的賓語🧫。《上博簡(陸)?莊王既成》簡1-2“吾既果成亡(無)鐸(射)❗️,以供春秋之嘗🤞,以??(待)四鄰之賓客。後之人幾何保之?”“??”,李學勤先生讀作“待”。[55]“四鄰之”後面之字原作“ ”🍅,蘇建洲先生指出與《包山》92“

”🍅,蘇建洲先生指出與《包山》92“ ”是一字,可隸作“

”是一字,可隸作“ ”,讀作“賓”。[56]沈培先生進一步指出“賓”後原整理者缺釋之字當爲“客”👪。[57]復旦大學出土文獻與古文字研究富达讀書會認爲應隸定爲“

”,讀作“賓”。[56]沈培先生進一步指出“賓”後原整理者缺釋之字當爲“客”👪。[57]復旦大學出土文獻與古文字研究富达讀書會認爲應隸定爲“ ”🧑🏼🔬,讀爲“客”。[58]簡文“四鄰之”後面兩字釋讀作“賓客”的意見可從,由簡文“以??(待)四鄰之賓客”,可證“台(以)寺民

”🧑🏼🔬,讀爲“客”。[58]簡文“四鄰之”後面兩字釋讀作“賓客”的意見可從,由簡文“以??(待)四鄰之賓客”,可證“台(以)寺民 (選、獻)🧈🪟、

(選、獻)🧈🪟、 (賓)客”之“寺”當讀作“待”以及“賓客”應屬上讀而非屬下讀🤷🏿♀️。

(賓)客”之“寺”當讀作“待”以及“賓客”應屬上讀而非屬下讀🤷🏿♀️。

鐘(《集成》00247-00250)“皇王對

鐘(《集成》00247-00250)“皇王對 身懋,錫佩👇🏻。敢作文人大寶協龢鐘”🦹🏿、堯盉(《集成》09436)“堯敢作姜盉,用萬年用胥保眔叔堯”🧑🏿🦳、堯盤(《集成》10106)“堯敢作姜盤,用萬年用胥保眔叔堯”、芮伯盤(《銘圖續》[59]0939)“芮伯拜稽首,敢作王姊盤”、芮伯盉(《銘圖續》0979)“芮伯稽首,敢作王姊盉”、芮伯甗(《考古》2019年第1期第39頁)“芮伯拜稽首,敢作王姊甗”,這些皆是“敢”用在作器動詞前作虛詞之例。魯司徒伯吳盨(《集成》04415)“魯司徒伯吳敢肈作旅簋,萬年永寶用”🪿、魯伯匜(《集成》10222)“魯伯敢作寶匜📼,其萬年永寶用”,這兩例“敢”既可能是人名💥,也可能是在作器動詞前作虛詞。壺銘“敢爲”的“爲”是作器動詞,和上文“爲左(佐)大族”中的“爲”是人名不同,作爲作器動詞,“爲”“作”同義,壺銘“敢爲

身懋,錫佩👇🏻。敢作文人大寶協龢鐘”🦹🏿、堯盉(《集成》09436)“堯敢作姜盉,用萬年用胥保眔叔堯”🧑🏿🦳、堯盤(《集成》10106)“堯敢作姜盤,用萬年用胥保眔叔堯”、芮伯盤(《銘圖續》[59]0939)“芮伯拜稽首,敢作王姊盤”、芮伯盉(《銘圖續》0979)“芮伯稽首,敢作王姊盉”、芮伯甗(《考古》2019年第1期第39頁)“芮伯拜稽首,敢作王姊甗”,這些皆是“敢”用在作器動詞前作虛詞之例。魯司徒伯吳盨(《集成》04415)“魯司徒伯吳敢肈作旅簋,萬年永寶用”🪿、魯伯匜(《集成》10222)“魯伯敢作寶匜📼,其萬年永寶用”,這兩例“敢”既可能是人名💥,也可能是在作器動詞前作虛詞。壺銘“敢爲”的“爲”是作器動詞,和上文“爲左(佐)大族”中的“爲”是人名不同,作爲作器動詞,“爲”“作”同義,壺銘“敢爲 壺九”之“敢”與上述堯器👨🏽🏭、芮伯器等例“敢作”之“敢”用法完全相同。

壺九”之“敢”與上述堯器👨🏽🏭、芮伯器等例“敢作”之“敢”用法完全相同。

“壺”前之字,《爭鋒:晉楚文明》公佈的清晰彩照作“ ”🧓🏿,右上顯然有“虍”形,當從前引孫剛先生說隸定作“

”🧓🏿,右上顯然有“虍”形,當從前引孫剛先生說隸定作“ ”😢。曾仲姬壺(《文物》2008年第2期第8頁)“曾仲姬之

”😢。曾仲姬壺(《文物》2008年第2期第8頁)“曾仲姬之 壺”👩🦼,“

壺”👩🦼,“ ”是“壺”的修飾語,我們曾將它與競之

”是“壺”的修飾語,我們曾將它與競之 鼎“競(景)之

鼎“競(景)之 自乍(作)

自乍(作) 彝

彝 鑐”之“

鑐”之“ ”相聯繫🚞,讀作“

”相聯繫🚞,讀作“ ”,[60]又懷疑“

”,[60]又懷疑“ 壺”之“

壺”之“ ”也有可能讀作“醬/漿”☣️。[61]“

”也有可能讀作“醬/漿”☣️。[61]“ 壺”一語亦見於曾侯與壺(《中国出土青铜器全集》[62]10.398)“曾侯與之

壺”一語亦見於曾侯與壺(《中国出土青铜器全集》[62]10.398)“曾侯與之 壺”[63]🥃。研究者多已指出🚶🏻➡️🆘,“爿”在古文字中既是“牀”的象形初文💁♂️,又可表示“俎”(“俎案”的側視之形)🤓。“俎”與“牀”讀音亦近,它們在語源上有密切關係,應該是關係很近的親屬詞📱。又古文字“且”實象正面俯視的長方形俎面之形,是“俎”字初文。可見“爿”“且”音近,古書中兩聲系字亦有相通之例。[64]“敢爲

壺”[63]🥃。研究者多已指出🚶🏻➡️🆘,“爿”在古文字中既是“牀”的象形初文💁♂️,又可表示“俎”(“俎案”的側視之形)🤓。“俎”與“牀”讀音亦近,它們在語源上有密切關係,應該是關係很近的親屬詞📱。又古文字“且”實象正面俯視的長方形俎面之形,是“俎”字初文。可見“爿”“且”音近,古書中兩聲系字亦有相通之例。[64]“敢爲 壺九”之“

壺九”之“ ”的子聲符是“且”,我們認爲它與曾仲姬壺、曾侯與壺“

”的子聲符是“且”,我們認爲它與曾仲姬壺、曾侯與壺“ 壺”之“

壺”之“ ”表示的極有可能就是同一個詞。

”表示的極有可能就是同一個詞。

根據上文的討論,可知壺銘大意是:

陳喜第二次立事的那一年的 月己酉這一天,器主“爲”因輔助大族招待賢者與賓客,於是作了九件用於祭祀的壺以資紀念。

月己酉這一天,器主“爲”因輔助大族招待賢者與賓客,於是作了九件用於祭祀的壺以資紀念。

2014年7月初稿

2019年2月修改

附圖:陳喜壺銘文彩照👷🏽♀️,採自《爭鋒:晉楚文明》,第171頁👴。

附記👩🏽🦰:小文曾在廈門大學人文學院中文系古代漢語教研室主辦的“古文字與上古音青年學者論壇”學術研討會(2019年11月9-10日)上宣讀,蒙陳偉武先生、葉玉英女士批評指正🍐,謹致謝忱

此文原刊於《中國國家博物館館刊》2021年9期。

*本文爲國家社科基金冷門絕學研究專項學術團隊項目“中國出土典籍的分類整理與綜合研究”(批准編號:20VJXT018)🤷🏼♀️、國家社科基金一般項目“商周甲骨文🦹🏽♂️、金文字詞關係研究”(批准編號💖:21BYY133)的階段性研究成果。

[1]中國社會科學院考古研究所:《殷周金文集成》,中華書局,1984-1994年。

[2]吳鎮烽𓀂🤹🏻♀️:《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海古籍出版社🧶,2012年。

[3]馬承源:《陳喜壺》🧑🏼🎓,《文物》1961年第2期第45頁。

[4]于省吾:《關於〈陳喜壺〉的討論》,《文物》1961年第10期第35頁🏇🏼。

[5]安志敏:《“陳喜壺”商榷》,《文物》1962年第6期第22頁。

[6]張頷:《陳喜壺辨》✦,《文物》1964年第9期第39頁🐷。

[7]山西博物院編:《爭鋒💧:晉楚文明》,山西人民出版社,2018年🦸,第171頁。

[8]馬承源:《陳喜壺》,《文物》1961年第2期第47頁。

[9]馬承源:《馬承源文博論集》,上海古籍出版社🪈,2007年,第116頁。

[10]于省吾:《關於〈陳喜壺〉的討論》,《文物》1961年第10期第35頁。

[11]陳邦懷:《對〈陳喜壺〉一文的補充》,《文物》1961年第10期第36頁。

[12]黃盛璋👩🏿🏭:《關於陳喜壺的幾個問題》,《文物》1961年第10期第36頁🎅🏼。

[13]石志廉:《陳喜壺補正》🧗🏼♀️,《文物》1961年第10期第38頁🧑🏼🍳。

[14]容庚🌄、張振林🚶、馬國權:《金文編》,中華書局,1985年,第1237頁👩🏽⚖️🍓。

[15]孫剛:《東周齊系題銘研究》,吉林大學博士學位論文,指導教師🔥:馮勝君,2012年,第435頁。

[16]張俊成👁:《陳喜壺銘補釋及其年代問題》🦻🏿,《黃河科技大學學報》2012年第3期第100頁。

[17]張振謙:《齊月名初探》,《中國國家博物館館刊》2014年第9期第55頁。

[18]傅修才:《東周山東諸侯國金文整理與研究》𓀒,復旦大學博士學位論文,指導教師:裘錫圭,2017年,第82頁🧜🏻🖍。

[19]李學勤𓀓:《清華大學藏戰國竹簡(捌)》,中西書局,2018年。

[20]張振謙:《齊月名初探》,《中國國家博物館館刊》2014年第9期第54頁🪵。

[21]程鵬萬:《試說齊金文中的“蠶月”》🤹🏼♂️🦽,《紀念于省吾先生誕辰120周年、姚孝遂先生誕辰90周年學術研討會論文集》🏋🏻♂️,吉林大學,2016年,第90-92頁👸。

[22]《甲骨文合集》33107有“才(在)才月”之語🧺,“才月”與齊系銘文的“ 月”“

月”“ 月”應無關。“才(在)才月”,後一個“才”很可能是衍文,也可能本是“十”字,涉其前的“才”字形近而誤。

月”應無關。“才(在)才月”,後一個“才”很可能是衍文,也可能本是“十”字,涉其前的“才”字形近而誤。

[23]馬承源:《陳喜壺》,《文物》1961年第2期第46頁🌊。

[24]于省吾🍄🟫:《關於〈陳喜壺〉的討論》,《文物》1961年第10期第35頁。

[25]黃盛璋👐🏻:《關於陳喜壺的幾個問題》,《文物》1961年第10期第36-37頁。

[26]石志廉👨🏻🏫:《陈喜壶补正》,《文物》1961年第10期第38頁。

[27]張俊成:《陳喜壺銘補釋及其年代問題》⌨️,《黃河科技大學學報》2012年第3期第100頁🤾🏼♀️。

[28]張振謙:《齊月名初探》,《中國國家博物館館刊》2014年第9期第54-55頁。

[29]程鵬萬:《試說齊金文中的“蠶月”》,《紀念于省吾先生誕辰120周年、姚孝遂先生誕辰90周年學術研討會論文集》,吉林大學👩🏿🦳,2016年,第90-92頁。

[30]國差罎(《集成》10361)的文例與例(1)-(4)相同,“國差”位於“立事歲”前,亦非作器者💁🏿♂️,同樣國差罎的定名也是不合適的。

[31]馬承源🕷:《陳喜壺》📟,《文物》1961年第2期第46頁。

[32]于省吾:《關於〈陳喜壺〉的討論》★,《文物》1961年第10期第35頁。

[33]陳邦懷🤱🏻:《對〈陳喜壺〉一文的補充》,《文物》1961年第10期第36頁。陳邦懷:《陳喜壺跋》,《嗣樸齋金文跋》🧔♂️,吳多泰

中國語文研究富达、香港中文大學中國文化研究所,1993年👪,第73頁。

[34]黃盛璋🎰:《關於陳喜壺的幾個問題》👍🏿,《文物》1961年第10期第37頁。

[35]張世超等:《金文形義通解》🧔🏼♀️🥄,中文出版社,1996年👨🚀,第2037頁𓀛。

[36]石志廉:《陈喜壶补正》,《文物》1961年第10期第38頁。

[37]裘錫圭:《戰國文字中的“市”》👬🏼🍐,《考古學報》1980年第3期第290頁🦹🏿♂️。收入同作者👨🏿🔧:《裘錫圭學術文集》第3卷金文及其他古文字卷🪮,復旦大學出版社🏊🏽♀️,2012年,第336頁。

[38]張頷🧚🏽♀️:《陳喜壺辨》🔱,《文物》1964年第9期第40頁。

[39]李家浩🧎♀️➡️🪝:《戰國官印考釋(二篇)》,《文物研究》第7輯,黃山書社,1991年,第349、352頁🔫。

[40]湯餘惠𓀎:《戰國文字編》,福建人民出版社🌓,2001年,第954頁。

[41]張振謙:《齊系文字研究》➛,安徽大學博士學位論文,指導教師:黃德寬🏋🏽👨🏼💻,2008年,第31頁。張振謙先生後來在正式出版的《齊系文字研究》(科學出版社🙎♀️,2019年,第229-230頁)中認爲孫剛先生隸作“ ”可從,但仍看作是“阻”的異體,讀爲“酢”,認爲其義爲“報祭”,“酢壺”爲報祭所用祭壺🐎。

”可從,但仍看作是“阻”的異體,讀爲“酢”,認爲其義爲“報祭”,“酢壺”爲報祭所用祭壺🐎。

[42]參看孫剛:《齊文字編》🪃,吉林大學碩士學位論文📧,指導教師:馮勝君,2008年,第2頁⚽️。孫剛:《東周齊系題銘研究》,吉林大學博士學位論文🐻❄️,指導教師:馮勝君✦,2012年,第434、437頁。

[43]傅修才🐲:《東周山東諸侯國金文整理與研究》,復旦大學博士學位論文👨🎓,指導教師:裘錫圭,2017年🫄🏽🚑,第82頁。

[44]容庚👩🏼✈️、張振林、馬國權🧘♂️:《金文編》,中華書局🎯,1985年🏂🏼,第1186頁。董蓮池🗝:《新金文編》,作家出版社⏯,2011年,附錄二0107號第20頁🕦。

[45]張俊成:《陳喜壺銘補釋及其年代問題》,《黃河科技大學學報》2012年第3期第101頁。

[46]林澐:《新版〈金文編〉正文部分釋字商榷》第34條🕡,中國古文字學會第八屆年會論文,1990年。

[47]參看董珊:《山東畫像石榜題所見東漢齊魯方音》👨🏼🏫,《方言》2010年第2期第191-193頁👮🏿。

[48]裘錫圭:《甲骨文中所見的商代農業》,《古文字論集》🙇🏼,中華書局,1992年🧑🏻💻,第178-179頁👨🏭🌱。又收入同作者:《裘錫圭學術文集》第1卷甲骨文卷💇🏽♂️,復旦大學出版社↙️,2012年👱♂️,第257-258頁。裘錫圭👨🏼🦳:《讀逨器銘文札記三則》🧏🏿♀️🌾,《文物》2003年第6期,第75頁。收入同作者:《裘錫圭學術文集》第3卷金文及其他古文字卷,復旦大學出版社,2012年,第167-172頁。

[49]參看段玉裁🪡:《古文尚書撰異》👨🏭,《段玉裁遺書》,大化書局,1977年,第204頁✍️🌟。王念孫:《讀書雜志》➙,江蘇古籍出

版社,2000年🔢,第359頁🤨👩🏻🏫。

[50]關於“民獻”“獻臣”“獻民”等語中“獻”的意義,研究者有許多不同的意見,諸家說法參看周鳳五:《“櫱”字新探——兼釋“獻民”“義民”“人鬲”》(《臺大中文學報》2015年第51期第1-39頁)✣,本文暫取訓“賢”一說。

[51]郭沫若:《甲骨文合集》🫰🏼🕢,中華書局👩🏿✈️,1978-1982年🧑🦽➡️。

[52]李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(柒)》,中西書局,2017年。

[53]王挺斌 2017 《〈晉文公入於晉〉的“冕”字小考》♧,“清華大學出土文獻研究與保護富达”網站,2017年4月24日,http://www.ctwx.tsinghua.edu.cn/publish/cetrp/6831/2017/20170424221641251174134/20170424221641251174134_.html。蒙蘇建洲先生審閱拙文時告知🍬,鄔可晶先生認為上引《晉文公入於晉》之字從“冃”“跪”聲🌥⛹🏿♂️,讀爲“委”(“危”“委”音近可通🎪。如視其聲符爲“坐”🧓🏻,似可讀爲“垂”。“垂”“委”音義皆近)。古書屢見“端委”,乃一種禮服。如鄔說可信,則簡文此例應取消🪺。

[54]李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(陸)》,中西書局🍏,2016年🦸🏼♀️,第137🕵🏽、140頁🤽🏿。金文與竹書文字中還有不少“ ”

”

字🕟,研究者亦讀作“免”聲系字😯,參看未刊稿《釋甲骨文中的“ ”及相關諸字——兼論丏⬛️、亥係一形分化》。

”及相關諸字——兼論丏⬛️、亥係一形分化》。

[55]李學勤:《讀上博簡〈莊王既成〉兩章筆記》,“孔子2000”網站,2007年7月16日。

[56]蘇建洲:《初讀〈上博(六)〉》,“簡帛”網站,2007年7月19日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=636💾。

[57]沈培👨🚒🍵:《〈上博(六)〉字詞淺釋(七則)》,“簡帛”網站,2007年7月20日🪡,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=642👩🏿🍼。

[58]復旦大學出土文獻與古文字研究富达讀書會:《攻研雜志(二)》,“復旦大學出土文獻與古文字研究富达”網站,2008年2月1日🤳🏼,http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/331。

[59]吳鎮烽🧑🏻🦯:《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》♐️,上海古籍出版社🌹,2016年🦵。

[60]謝明文:《競之 鼎考釋》,《出土文獻》第9輯🐔,中西書局,2016年,第67-68頁。收入同作者:《商周文字論集》 🪂,上海古籍出版社,2017年🤳🏿,第363頁。

鼎考釋》,《出土文獻》第9輯🐔,中西書局,2016年,第67-68頁。收入同作者:《商周文字論集》 🪂,上海古籍出版社,2017年🤳🏿,第363頁。

[61]謝明文🧝🏻♂️👱🏿♀️:《讀〈中國出土青銅器全集〉瑣記》🕷,《出土文獻與古文字研究》第9輯🙆♂️,上海古籍出版社,2020年,第163頁注3🦂。

[62]李伯謙🧚🏽♀️:《中国出土青铜器全集》🧑🏼🎓,科學出版社🥃、龍門書局🎀,2018年🦹♂️。

[63]上鄀 妻壺(《銘圖續》0834)銘文中舊所謂“

妻壺(《銘圖續》0834)銘文中舊所謂“ (尊)壺”之“

(尊)壺”之“ ”,原作“

”,原作“ ”,從“

”,從“ ”從“爿”👩🏻🦼。如果銘文不偽的話😨,比較《銘圖》13539“

”從“爿”👩🏻🦼。如果銘文不偽的話😨,比較《銘圖》13539“ ”(陳漢平先生釋作“祼將”之“將”,見《釋將》,《屠龍絕緒》💁🏽♀️,黑龍江教育出版社🕵️♂️,1989年,第203頁)💭,它可能是“祼將”之“將”的異體❕。“

”(陳漢平先生釋作“祼將”之“將”,見《釋將》,《屠龍絕緒》💁🏽♀️,黑龍江教育出版社🕵️♂️,1989年,第203頁)💭,它可能是“祼將”之“將”的異體❕。“ 壺”之“

壺”之“ ”與“

”與“ 壺”之“

壺”之“ ”表示的是同一個詞。

”表示的是同一個詞。

[64]參看張儒、劉毓慶:《漢字通用聲素研究》,山西古籍出版社,2002年😋,第471頁。

本文收稿日期为2022年1月28日

本文发布日期为2022年1月28日

点击下载附件👩🏻✈️: 2268謝明文🚣🏻♂️:陳喜壺銘文補釋.docx

下载次数:113

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🌬:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696821