日本大和文華館藏古璽印的調查與研究

-兼說戰國文字中從“犬”“羊”的“幸”字

劉 海宇

(日本巖手大學平泉文化研究富达)

古璽印是古代昭示信用的憑證,在古代制度史、社會史、藝術史以及古文字學等領域具有較為重要的研究價值。按照時代分類,可分為古璽、秦印、漢印👨🔧、隋唐及以後古印等,古璽主要指先秦時期六國的古印👵,秦印包括秦統一之前的秦國和統一之後秦代的古印,漢印一般指漢至六朝時期的古印。根據內容分類🤞🏼🫖,可分為官印🛐、私印、吉語印、肖形印等。古璽根據國別或地域的不同👩🏻🔧🧟♀️,可分為三晉系、燕系🛌🏽、齊系、楚系等。古璽印的文字有地名🎚、官職名、人名、吉語等內容,是研究古代歷史地理🐑🖍、官職沿革、姓氏起源、思想習俗的重要史料,同時在古漢字的形體演變👩🏼、用字習慣等文字學領域也具有重要的學術價值🏜。

日本是中國大陸之外收藏古璽印最多的國家🤷🌵。二十世紀八十年代,小林斗盦統計日本藏古璽印約有一萬方。[1]2017年7月,蕭春源先生統計日本公私機構以及個人的藏印總數近一萬五千方🚹。[2]近年,我們在整理研究巖手縣立博物館藏古璽印[3]的同時,也在陸續就其他機構所藏古代璽印進行調查和研究。大和文華館現藏古璽印九方(套)💇🏻,包括古璽三方🌮,漢印六方(套)🧏🏼♀️,印面與印鈕照片見該館藏品目錄(以下簡稱《圖錄》),[4]但《圖錄》中的照片很小,文字模糊不清✖️。我們在2021年8月4日赴該館進行了調查[5],今據調查所得資料,公佈這些古璽印的詳細情況,並做進一步研究🚴🏽,請學界不吝指教。

一,古璽

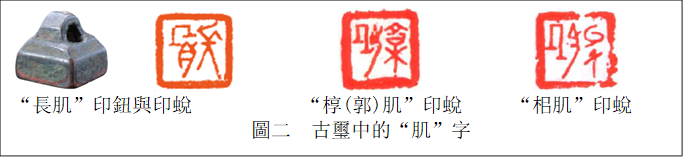

1.“事肌”

三晉系私璽,鼻紐,尺寸🙆♂️:印面11.7×11.1mm,高9.6mm(圖一)🥁。《圖錄》釋“事恆”➞,今改釋為“事肌”。“事”為姓氏👨🦰,“肌”為人名😩。姓氏“事”常見於古璽🔤,文獻中見於《姓苑》(《戰古》[6]108頁)。“肌”字“肉”旁右上方加一飾筆,以與“日月”的“月”相區別🤌🏿,這是三晉與燕系戰國文字的書寫習慣。[7]“肌”用為人名🎅🏿,又見於巖手縣立博物館藏印M28“長肌”(《巖博藏印》16頁)以及《璽彙》[8]2454“椁(郭)肌”、2471“?肌”(見圖二)。

“肌”🧺,《說文》🏟:“肉也。從肉🌯,几聲。”馬王堆簡牘《十問》五號簡作“![]() ”,用為“肌膚”之“肌”,《天下至道談》四十七號簡用為“脂膩”之“脂”🧑🏽🏫。[9]清華簡《湯在啻門》在描述胎兒生長時說“六月生肉👩🏼🦳,七月乃??”🙏🏼,整理者認為“??”應讀作“肌膚”之“肌”。[10]上述四方古璽中用為人名“肌”究竟應理解為何種意義🗺,尚有待進一步研究。

”,用為“肌膚”之“肌”,《天下至道談》四十七號簡用為“脂膩”之“脂”🧑🏽🏫。[9]清華簡《湯在啻門》在描述胎兒生長時說“六月生肉👩🏼🦳,七月乃??”🙏🏼,整理者認為“??”應讀作“肌膚”之“肌”。[10]上述四方古璽中用為人名“肌”究竟應理解為何種意義🗺,尚有待進一步研究。

2.“![]() (戀)

(戀)![]() (幸)”

(幸)”

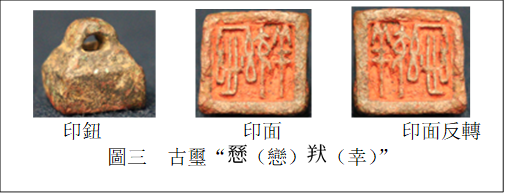

三晉系私璽,鼻紐,尺寸:印面13.5×11.3mm,高13.2mm(圖三)。《圖錄》未作釋文。

首字可隷定為“![]() ”🥸,又見於《璽彙》386和2676,前者作“王

”🥸,又見於《璽彙》386和2676,前者作“王![]() ”🥍,用為人名,後者作“

”🥍,用為人名,後者作“![]() 睪(釋)之”😲,用為姓氏。古璽文字多見從“

睪(釋)之”😲,用為姓氏。古璽文字多見從“![]() ”的字,羅振玉最早指出古璽“

”的字,羅振玉最早指出古璽“![]() 和”的姓氏字即車鑾的“鑾”的本字,所從“

和”的姓氏字即車鑾的“鑾”的本字,所從“![]() ”是“?”之省♣︎。[11]裘錫圭先生考釋出戰國文字中一系列從“

”是“?”之省♣︎。[11]裘錫圭先生考釋出戰國文字中一系列從“![]() ”的字,他認為古璽中的“

”的字,他認為古璽中的“![]() ”即“戀”字省文。[12]這都是可信的。姓氏“戀”見於《正字通》(《戰古》1038頁)。

”即“戀”字省文。[12]這都是可信的。姓氏“戀”見於《正字通》(《戰古》1038頁)。

第二字摹寫作“![]() ”,從“犬”“羊”,可以隷定作“

”,從“犬”“羊”,可以隷定作“![]() ”☠️⁉️,應釋為三晉文字的“幸”字(詳見第三節)。里耶秦簡第八層1443號簡可見以“幸”為名的“大奴”,該簡寫於秦始皇“卅二年(BC215)六月”🤘🏼,可知“大奴幸”無疑出生於戰國晚期的秦國👨🏼🦲。[13]秦漢私印中亦多見以“幸”為人名者(《文字編》[14]930頁)。

”☠️⁉️,應釋為三晉文字的“幸”字(詳見第三節)。里耶秦簡第八層1443號簡可見以“幸”為名的“大奴”,該簡寫於秦始皇“卅二年(BC215)六月”🤘🏼,可知“大奴幸”無疑出生於戰國晚期的秦國👨🏼🦲。[13]秦漢私印中亦多見以“幸”為人名者(《文字編》[14]930頁)。

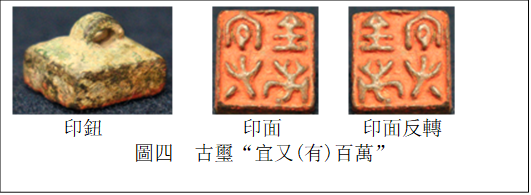

3.“宜又(有)百萬”

三晉系吉語璽,鼻紐,尺寸:印面12.8×12.6mm,高9.7mm(圖四)。同樣的吉語璽較為多見,例如《璽彙》4806-4811。《圖錄》釋“向大全□”,今改釋為“宜又(有)百萬”。

第一字與《璽彙》4810字形近同🏏,作“![]() ”形🪼,“宜”字省體👩🦼➡️🩴。第二字“又”字寫法與《璽彙》4809近同,作“

”形🪼,“宜”字省體👩🦼➡️🩴。第二字“又”字寫法與《璽彙》4809近同,作“![]() ”🙇🏿♂️,右下有一飾筆,讀為“有”👼🏻。戰國文字中“又”的飾筆可寫在右側😹,也可寫在左側,《璽彙》4814作“

”🙇🏿♂️,右下有一飾筆,讀為“有”👼🏻。戰國文字中“又”的飾筆可寫在右側😹,也可寫在左側,《璽彙》4814作“![]() ”形,“反”字在貨幣文字中既作“

”形,“反”字在貨幣文字中既作“![]() ”形,又作“

”形,又作“![]() ”形。[15]

”形。[15]

第三字作“![]() ”,舊多釋“金”👖,1974年戰國中山王出土圓壺銘文中“數百里”的“百”字作“

”,舊多釋“金”👖,1974年戰國中山王出土圓壺銘文中“數百里”的“百”字作“![]() ”,學者才知道該字形在三晉系文字中用為“百”🧜🏿♂️。[16]至於“

”,學者才知道該字形在三晉系文字中用為“百”🧜🏿♂️。[16]至於“![]() ”為什麼可以用為“百”,

眾說紛紜🏊🏿♂️,例如🤾🏻:李學勤、李零兩先生認為是“害”字音近通用字,張政烺先生認為是“百”字倒書,劉宗漢先生認為是“金”字音近假借字,湯餘惠先生 認為是“白”字繁構,[17]學界尚未有統一的認識⚓️。

”為什麼可以用為“百”,

眾說紛紜🏊🏿♂️,例如🤾🏻:李學勤、李零兩先生認為是“害”字音近通用字,張政烺先生認為是“百”字倒書,劉宗漢先生認為是“金”字音近假借字,湯餘惠先生 認為是“白”字繁構,[17]學界尚未有統一的認識⚓️。

二,漢印

1.“信義之印”

龜紐,南北朝時期銅質官印👩🎨,整體鎏金(圖五)。尺寸:印面30.7×29.7㎜🔎,高26.8㎜👨🏽🏫。

兩漢官印一般一吋(約2.3釐米)見方🪙,即“方寸之印”(《漢書·嚴助傳》)。到兩晉南北朝時期⚱️,尺度逐漸變長,兩晉時期一吋2.42-2.45釐米,南朝時期一吋2.5-2.52釐米,北魏時期一吋2.78-2.96釐米之間。[18]南北朝時期官印形制也相應變大👧🏽,2.7-3.1釐米者較為常見🎡,故宮博物院藏一方十六國至南朝時期的鎏金龜紐“龍驤將軍章”👦🏿,邊長更是達到3.4釐米👩🏻🦯➡️。[19]

“信義”為信用道德之義,《三國志·蜀書·劉備傳》:“劉玄德弘雅有信義🥛。”南朝梁曾設信義郡,領海陽、前京🫱、信義、海虞、興國、南沙等縣,陳因之,至隋平陳之後廢置🏘,位於隋代吳郡常熟附近(《隋書·地理志》揚州吳郡條)🔫。南朝陳後主有子被封為“信義王”(《南史·蕭統列傳》)。清人所修《信義志》載,信義郡置於梁天監六年(507)⚀,又分婁縣置信義縣,隋開皇九年(589)廢信義郡,改吳郡為蘇州,信義縣亦廢。[20]南北朝時期,又有“信義將軍”,為當時盛行的雜號將軍之一。《魏書·傅豎眼列傳》載,南朝梁武帝蕭衍時楊興起曾任“信義將軍”🏰,同書《衛操列傳》載衛泥🥾💅、衛雄✭、段繁等曾任北魏的“信義將軍”。

魏晉南北朝龜紐鎏金印或為金質官印的代用品,亦或帶有某種榮譽的性質🙅🏻,其等級高於普通銅質官印。現存魏晉南北朝官印中,大多為普通銅印,銅質鎏金者發現較少。[21]“信義之印”是南朝梁、陳時期的官印,形體較大⭐️,銅質通體鎏金,應與南朝信義郡或信義將軍有關,是可以證實南朝歷史事實的重要官印資料🧖🏽♀️,具有較高的史料價值。(追記:邴尚白先生指出,“‘信義之印’或許也可能是私印。”)

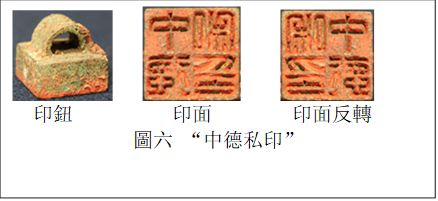

2.“中德私印”

漢代私印,瓦鈕,尺寸⚀:18.2×18.0mm👨🏽🦰,高16.5mm(圖六)。

“中”為姓氏,漢印中又有“中福私印”、“中舒之印”等(《文字編》41頁)。據唐代《元和姓纂》,見於《呂氏春秋》的“中尚”為魏公子年之後,以封邑地名為氏👰🏼。《戰國策》秦國有“中期”🍈,《史記》有“中旗”。[22]

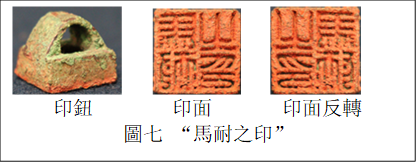

3.“馬耐之印”

漢代私印👧🏼,瓦鈕🤦🏼,尺寸:18.3×18.0mm,高16.1mm(圖七)🗿。

“耐”字🈺,《說文解字》作為“耏”字異體收錄,訓“罪不至髡也”🧏🏽,是一種剃除頰鬚的輕刑,秦漢出土文字中多從“寸”作👃🏽。漢印中名“耐”者尚有“樊耐之印”、“卑耐之印”、“便耐”等(《文字編》861頁)👍🏼。

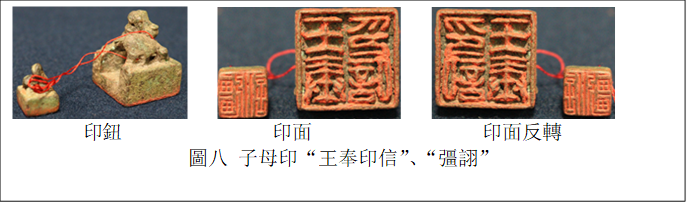

4.“王奉印信”“彊詡”子母印(套印)

漢私印,子母印,辟邪鈕🖤。《圖錄》釋母印印文“王泰印信”,今改釋為“王奉印信”,尺寸👩❤️💋👨:印面25.2×25.0mm👲,高30.0mm🔭;子印印文“彊詡”🧘🏻,尺寸🏌🏽♂️:印面12.2×12.2mm,高16.5mm(圖八)。

子母印,又稱套印♢🧏🏻,由兩方或三方印章相套合而成🫅🏿,流行於東漢至魏晉時期,多見於私印。鈕式多為獸鈕,母印為母獸,子印為子獸。辟邪鈕,流行於東漢晚期至魏晉時期‼️,多為私印🦹🏿。[23]子母印的印文中,母印多刻姓名加“印信”🖲,子印刻表字。[24]

“奉”字🦿,與漢代官印中的寫法“![]() ”、“

”、“![]() ”[25]近似📠🫱🏻。漢代私印中📶,名“奉”者比較多見(《文字編》238-239頁)👩🏽🎓。該套印中🧑🍳,母印為“王奉印信”,子印“彊詡”應是“王奉”的字號。

”[25]近似📠🫱🏻。漢代私印中📶,名“奉”者比較多見(《文字編》238-239頁)👩🏽🎓。該套印中🧑🍳,母印為“王奉印信”,子印“彊詡”應是“王奉”的字號。

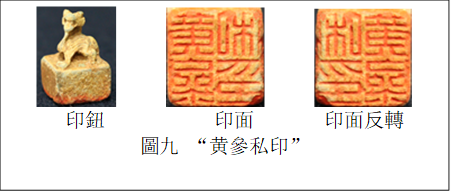

5.“黃參私印”

漢私印,辟邪鈕🧟♀️,尺寸:印面12.6×12.3㎜,高19.4㎜(圖九)🧝。

第二字“參”字形較特殊🤮,下部作“尒”形,漢印中又見於“雚參私印”的“![]() ”以及“蘇參私印”的“

”以及“蘇參私印”的“![]() ”等(《文字編》595頁)🚴🏻。漢代人名中⛹️♀️,名“參”者不僅多見於漢印中,傳世文獻中也有不少,例如👮🏽♂️:漢初有相國“曹參”(《史記·曹相國世家》),漢文帝之子太原王叫“劉參”(《漢書·文帝本紀》)👇🏽。

”等(《文字編》595頁)🚴🏻。漢代人名中⛹️♀️,名“參”者不僅多見於漢印中,傳世文獻中也有不少,例如👮🏽♂️:漢初有相國“曹參”(《史記·曹相國世家》),漢文帝之子太原王叫“劉參”(《漢書·文帝本紀》)👇🏽。

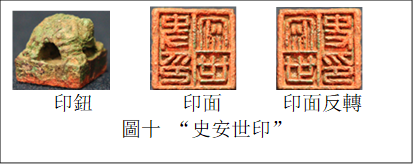

6.“史安世印”

漢代私印,龜紐🦊🙅🏻♂️,尺寸🏋🏻♀️:16.0×16.0mm,高14.8mm(圖十)。《圖錄》釋“史印冊世”🕋,今改釋為“史安世印”。

“安”字為白文,可摹寫作“![]() ”,其餘三字為朱文。這種文字以朱文與白文相間雑的漢印一般稱為“朱白相間印”,極具美感和藝術性。就此類漢印的詳細情況,鄧散木先生曾總結曰:“漢印有半朱半白者,有朱白相間者,又有一朱二白、二朱一白🤷🏿♂️、一朱三白、三朱一白、二朱二白,及上下分朱白者🚀。大抵筆畫少者🕍,則以朱文間之,其二字筆畫一繁一簡者👲🏿,則取簡者朱之♎️,繁者白之。朱白之間👸🏿,各適其宜,不可強合。”[26]

”,其餘三字為朱文。這種文字以朱文與白文相間雑的漢印一般稱為“朱白相間印”,極具美感和藝術性。就此類漢印的詳細情況,鄧散木先生曾總結曰:“漢印有半朱半白者,有朱白相間者,又有一朱二白、二朱一白🤷🏿♂️、一朱三白、三朱一白、二朱二白,及上下分朱白者🚀。大抵筆畫少者🕍,則以朱文間之,其二字筆畫一繁一簡者👲🏿,則取簡者朱之♎️,繁者白之。朱白之間👸🏿,各適其宜,不可強合。”[26]

“安世”為漢代常見人名,多見於漢印和傳世文獻之中。該印形體較小🩹,龜紐造型寫意,或是子母印(套印)中的子印💂🏻♀️。

三🛄💇🏼♂️、說戰國文字中從“犬”“羊”的“幸”字

“幸”字,《說文》字形作“??”,分析為“從屰從夭”,但在出土文字資料中🍠,“幸”字的形體並不如此。1914年,羅振玉在《流沙墜簡》一書中釋敦煌漢簡中的“![]() ”字為“幸”🌵,他說👨✈️:

”字為“幸”🌵,他說👨✈️:

“??”字即“幸”字👨🏽🎨。諸簡中“幸”字多從犬,然皆上犬下羊,此簡則著犬於羊側💏。漢印中有“大利長幸”等語,其“幸”字上皆從犬🔻,與篆書從![]() 作不合,前人不敢確定為“幸”字👩👩👦👦,然漢石刻中“幸”字皆從犬,無從夭者🫠。今證以諸簡,知漢人隸書“幸”字無一與篆文合者,是可異也。[27]

作不合,前人不敢確定為“幸”字👩👩👦👦,然漢石刻中“幸”字皆從犬,無從夭者🫠。今證以諸簡,知漢人隸書“幸”字無一與篆文合者,是可異也。[27]

趙平安先生認為“幸”字從“犬”“羊”乃漢代人所改👳🏿♀️,兩者在古代均是能夠帶來吉祥的動物,漢代人“改幸為從犬從羊是有其深刻蘊意的”。[28]季旭升先生在《說文新證》初版一書中認為,據漢代文字🧒🏽,《說文》之說不可信,“幸”實從犬羊,他引王北岳說云:“犬羊味美🐕,人之幸冀🏌🏽♂️,得之為幸也。”[29]兩位先生一從吉祥寓意立說,一從美味立說♒️,均認為漢代“幸”字的形體從犬從羊。

上博簡《昭王毀室》篇中有“![]() ”字,陳劍先生在《釋上博竹書<昭王毀室>的“幸”字》(以下簡稱陳文)一文中最先釋為“幸”,他分析字形從“犬”從“倒矢”形,並云“其形體結構及造字本義還有待進一步研究”。[30]從辭例“不幸僕之父之骨在於此室之階下”[31]看,陳先生對文意的把握無疑是正確的,但他的字形分析尚無法釐清戰國文字中“幸”字的形體結構和造字本義🤛🏻🚻,林素清先生指出“這樣的釋讀並不完美”[32]。

”字,陳劍先生在《釋上博竹書<昭王毀室>的“幸”字》(以下簡稱陳文)一文中最先釋為“幸”,他分析字形從“犬”從“倒矢”形,並云“其形體結構及造字本義還有待進一步研究”。[30]從辭例“不幸僕之父之骨在於此室之階下”[31]看,陳先生對文意的把握無疑是正確的,但他的字形分析尚無法釐清戰國文字中“幸”字的形體結構和造字本義🤛🏻🚻,林素清先生指出“這樣的釋讀並不完美”[32]。

其後,戰國楚竹書中“幸”字多有出現,具體字形羅列如次:

![]() (上博四《昭王》)、

(上博四《昭王》)、![]() (上博五《姑城》3)、

(上博五《姑城》3)、![]() (上博五《姑城》3)[33]、

(上博五《姑城》3)[33]、![]() (清華五《湯丘》11)[34]🏊🏽♀️、

(清華五《湯丘》11)[34]🏊🏽♀️、![]() (清華六《孺子》8)[35]、

(清華六《孺子》8)[35]、![]() (清華七《子犯》5)[36]🪜、

(清華七《子犯》5)[36]🪜、![]() (清華八《邦道》5)🤹♂️、

(清華八《邦道》5)🤹♂️、![]() (清華八《邦道》18)、

(清華八《邦道》18)、![]() (清華八《心中》4)[37]🧑🏻💻、

(清華八《心中》4)[37]🧑🏻💻、![]() (清華九《禱辭》1)[38]。

(清華九《禱辭》1)[38]。

上述十個字形中,除《湯丘》11號簡的字形不清之外,其餘九字的寫法可分兩類,一類從犬從![]() ,共兩例,見上博五《故城》,另一類從犬從

,共兩例,見上博五《故城》,另一類從犬從![]() ,共七例,佔大多數🎧。陳文舉出大量實例證明楚文字中

,共七例,佔大多數🎧。陳文舉出大量實例證明楚文字中![]() 為倒矢之形,多見於合體字的偏旁👩🏻🦼🧖🏽♀️,又或訛作

為倒矢之形,多見於合體字的偏旁👩🏻🦼🧖🏽♀️,又或訛作![]() 形💇🏼♂️👩⚖️,單獨使用時可用為“矢”字。其結論很具說服力💇🏼。關於秦漢文字中的“幸”字形體,陳文較為含糊地說:“‘幸’字下半所從跟‘羊’字也往往不同”👈🏼🤘🏽,而且與“幸”字下半相比較的字形是單獨的“羊”字與“鮮”的右偏旁🛩。他又說馬王堆一號漢墓文字的“幸”字下半所從大致有

形💇🏼♂️👩⚖️,單獨使用時可用為“矢”字。其結論很具說服力💇🏼。關於秦漢文字中的“幸”字形體,陳文較為含糊地說:“‘幸’字下半所從跟‘羊’字也往往不同”👈🏼🤘🏽,而且與“幸”字下半相比較的字形是單獨的“羊”字與“鮮”的右偏旁🛩。他又說馬王堆一號漢墓文字的“幸”字下半所從大致有![]() 、

、![]() 兩類,前一類與“羊”近似👳🏽♀️,又云睡虎地秦簡中“幸”字下半與“羊”不同而與“逆”、“朔”的“屰”旁相同⛹️♂️,並云“幸”字下半的變化與“屰”的寫法變化相一致,均有“

兩類,前一類與“羊”近似👳🏽♀️,又云睡虎地秦簡中“幸”字下半與“羊”不同而與“逆”、“朔”的“屰”旁相同⛹️♂️,並云“幸”字下半的變化與“屰”的寫法變化相一致,均有“![]() ”✊🏿🍥、“羊”、“

”✊🏿🍥、“羊”、“![]() ”三類,從而推論秦漢文字中的“幸”也從犬從“倒矢”形。現在學界多改從陳先生說,例如:季旭升先生《說文新證》第二版云:“字從

”三類,從而推論秦漢文字中的“幸”也從犬從“倒矢”形。現在學界多改從陳先生說,例如:季旭升先生《說文新證》第二版云:“字從![]() (倒矢形)、從犬🙇,取義不明”[39],徐在國先生《上博楚簡文字聲系》云:秦漢文字中的“幸”字下半“大致有

(倒矢形)、從犬🙇,取義不明”[39],徐在國先生《上博楚簡文字聲系》云:秦漢文字中的“幸”字下半“大致有![]() 、

、![]() 兩類形體,本為‘倒矢’形”[40]。因迄今楚文字以外的其它諸系戰國文字中尚未發現“幸”字,上引陳文只是根據楚文字形體而得出的結論🦷,這是需要注意的。

兩類形體,本為‘倒矢’形”[40]。因迄今楚文字以外的其它諸系戰國文字中尚未發現“幸”字,上引陳文只是根據楚文字形體而得出的結論🦷,這是需要注意的。

上引陳文說,秦漢文字中“幸”字下半的變化與“屰”旁的寫法變化相一致🦼,均有“![]() ”⇨、“羊”🦾、“

”⇨、“羊”🦾、“![]() ”三類💓。而秦漢文字中“羊”或“羊”旁的寫法也作這三類🕵🏼,例如:[41]

”三類💓。而秦漢文字中“羊”或“羊”旁的寫法也作這三類🕵🏼,例如:[41]

作“羊”🛅:![]() (羊🦻🏻🤸♂️,嶽麓秦簡壹)🤦🏼♂️、

(羊🦻🏻🤸♂️,嶽麓秦簡壹)🤦🏼♂️、![]() (羣☢️,嶽麓秦簡叁)🏂🏽、

(羣☢️,嶽麓秦簡叁)🏂🏽、![]() (羊🧑🏼🎄,馬王堆簡帛)

(羊🧑🏼🎄,馬王堆簡帛)

作“![]() ”:

”:![]() (羸,嶽麓秦簡三)、

(羸,嶽麓秦簡三)、![]() (羣🏌🏽,睡虎地日書甲)

(羣🏌🏽,睡虎地日書甲)![]() (羊🧕🏻,馬王堆簡帛)

(羊🧕🏻,馬王堆簡帛)

作“![]() ”🕜🏊🏼♀️:

”🕜🏊🏼♀️:![]() (羣,里耶8-1777)👃🏽、

(羣,里耶8-1777)👃🏽、![]()

![]() (羣,張家山漢簡)、

(羣,張家山漢簡)、![]()

![]() (美,馬王堆簡帛)

(美,馬王堆簡帛)

由此可知,迄今所見秦漢文字資料只能證明“屰”或“屰”旁與“羊”或“羊”旁已經混同,而不能證明“幸”的下半所從是由“倒矢”變來的“屰”而不是“羊”。實際上,“幸”下半所從位於字體下部🦧,與處於同一位置的“羣”字下部所從“羊”相一致,均有“![]() ”、“羊”⛹🏿♀️、“

”、“羊”⛹🏿♀️、“![]() ”三類🏪。換言之,上文所引羅振玉等認為漢代文字中“幸”字從犬從羊之說尚不能完全否定⛷。

”三類🏪。換言之,上文所引羅振玉等認為漢代文字中“幸”字從犬從羊之說尚不能完全否定⛷。

我們再回頭看三晉私璽“![]() (戀)

(戀)![]() ”的“

”的“![]() ”字👨🏻⚖️,原字形可摹寫作“

”字👨🏻⚖️,原字形可摹寫作“![]() ”👨🏽🚒。該字右旁是三晉文字中的“犬”,寫法較有特點📟,近似寫法見“

”👨🏽🚒。該字右旁是三晉文字中的“犬”,寫法較有特點📟,近似寫法見“![]() ”(?🌗,《璽彙》2519)🧌🦣、“

”(?🌗,《璽彙》2519)🧌🦣、“![]() ”(猗,《璽彙》826)等。三晉文字中“羊”或“羊”旁的寫法是“

”(猗,《璽彙》826)等。三晉文字中“羊”或“羊”旁的寫法是“![]() ”、“

”、“![]() (牂)”、“

(牂)”、“![]() (羣)”[42],其特點是字形最上部相當於羊角筆畫的象形下垂,“

(羣)”[42],其特點是字形最上部相當於羊角筆畫的象形下垂,“![]() ”字的左旁無疑是“羊”,可隷定為“

”字的左旁無疑是“羊”,可隷定為“![]() ”。我們認為,“

”。我們認為,“![]() ”即戰國三晉文字中的“幸”字,字形中的“羊”應起到聲符的作用🦕。上古音中,“羊”為餘母陽部,“幸”為匣母耕部,韻部旁轉,聲母有關聯。例如:匣母陽部的“永”多與以“羊”為聲符的餘母陽部字“羕”相通假,《詩經·漢廣》:“江之永矣”的“永”字,《說文》引作“羕”💁🏽♂️。[43]戰國秦漢出土文獻中也多見“永”“羕”兩字的通用🫲🏿,又可見餘母月部的“閱”讀為匣母質部的“穴”的例子🧖🏻♀️🚶🏻♂️➡️。[44]所以🪙,戰國文字中匣母耕部的“幸”以餘母陽部的“羊”為聲符是完全有可能的。

”即戰國三晉文字中的“幸”字,字形中的“羊”應起到聲符的作用🦕。上古音中,“羊”為餘母陽部,“幸”為匣母耕部,韻部旁轉,聲母有關聯。例如:匣母陽部的“永”多與以“羊”為聲符的餘母陽部字“羕”相通假,《詩經·漢廣》:“江之永矣”的“永”字,《說文》引作“羕”💁🏽♂️。[43]戰國秦漢出土文獻中也多見“永”“羕”兩字的通用🫲🏿,又可見餘母月部的“閱”讀為匣母質部的“穴”的例子🧖🏻♀️🚶🏻♂️➡️。[44]所以🪙,戰國文字中匣母耕部的“幸”以餘母陽部的“羊”為聲符是完全有可能的。

據此,我們認為戰國文字中“幸”字的形體有兩系,一是楚文字中從矢從犬的“![]() ”類寫法👨👦,二是三晉文字中從羊從犬的“

”類寫法👨👦,二是三晉文字中從羊從犬的“![]() ”類寫法📹,而後者為秦漢文字所繼承,是正統的“幸”字寫法🏌🏽♂️🙎🏼♂️。換言之,三晉文字中的“

”類寫法📹,而後者為秦漢文字所繼承,是正統的“幸”字寫法🏌🏽♂️🙎🏼♂️。換言之,三晉文字中的“![]() ”是秦漢文字中“從犬、從羊”的“幸”字的直接源頭👨🍳。三晉和秦漢文字中的“幸”字從犬羊聲🎂,是形聲字,至於是否兼有會意,以及所會之意如何👊🏿,尚待進一步研究。關於三晉文字中從羊從犬的“幸”字與楚文字中從矢從犬的“幸”字的關係,我們尚不完全清楚😥,只能寄希望於將來有更多的出土文字資料來解決這個問題📄👷🏼。

”是秦漢文字中“從犬、從羊”的“幸”字的直接源頭👨🍳。三晉和秦漢文字中的“幸”字從犬羊聲🎂,是形聲字,至於是否兼有會意,以及所會之意如何👊🏿,尚待進一步研究。關於三晉文字中從羊從犬的“幸”字與楚文字中從矢從犬的“幸”字的關係,我們尚不完全清楚😥,只能寄希望於將來有更多的出土文字資料來解決這個問題📄👷🏼。

結語

本文所得收穫主要有如下幾點。一是根據我們的調查資料🕋,公佈大和文華館所藏九方(套)古璽印的印鈕和印面照片以及測量數據🧑🧑🧒,對《圖錄》中有問題的釋文做了改釋🧝♂️;二是指出“信義之印”為是南朝梁🙍♂️、陳時期的官印,與南朝信義郡或信義將軍有關,是可以佐證南朝歷史事實的重要官印資料🟩🔀;三是將三晉系古璽“![]() (戀)

(戀)![]() ”的“

”的“![]() ”考釋為從犬從羊的“幸”字,是以“羊”為聲符的形聲字,是秦漢文字中“從犬、從羊”的“幸”字的直接源頭🏄🏻,“幸”字從“犬”“羊”乃漢代人所改之說不確🔳。迄今只在戰國楚文字中發現過明確的“幸”字📶,而在其它諸系古文字中尚沒有發現過,本文所釋三晉文字“幸”字的發現無疑具有重要的意義。

”考釋為從犬從羊的“幸”字,是以“羊”為聲符的形聲字,是秦漢文字中“從犬、從羊”的“幸”字的直接源頭🏄🏻,“幸”字從“犬”“羊”乃漢代人所改之說不確🔳。迄今只在戰國楚文字中發現過明確的“幸”字📶,而在其它諸系古文字中尚沒有發現過,本文所釋三晉文字“幸”字的發現無疑具有重要的意義。

附記:本文所用照片均為筆者攝影,資料的使用已經取得大和文華館的許可🤴🏼。我們在做調查時🦶🏼,得到該館學藝部宮崎もも女史和瀧朝子女史的幫助🤷🏻♀️,在此謹表衷心感謝🪅🚴♂️。

本文是日本學術振興會(JSPS)基盤研究(C)“日本に所蔵される中国古印に関する調査研究”(項目編號:21K00885,研究代表🧙♂️:劉海宇)的階段性成果🛞。

追記❔:本文原載《第33屆中國文字學國際學術研討會論文集》🙆🏼♀️,中國文字學會、輔仁大學中國文學系出版💥,2022年5月,139-149頁。我們在“第33屆中國文字學國際學術研討會”上宣讀論文時🛌,得到討論人邴尚白先生(國立清華大學中國文學系)的悉心指正,在此謹表感謝。

[1] 小林斗盦《日本現在の中国古印と古印譜》,《書品》277號🧜🏻,1984年5月🧑🏼🚀。

[2] 蕭春源《海外古璽印的收藏》🥓,2017年7月22日澳門藝術博物館《中國古代玉印暨當代玉印風格篆刻作品邀請展》講座的講演稿(https://baijiahao.baidu.com/s?id=1713193857689487229&wfr=spider&for=pc)。

[3] 此項調查與研究的成果已經出版,見劉海宇、玉澤友基《日本巖手縣立博物館藏太田夢庵舊藏古代璽印》,上海書畫出版社,2020年10月。以下簡稱《巖博藏印》🧑💼。

[4] 大和文華館《大和文華館所藏品圖版目錄5》🕐,平成4年(1992)3月30日♎️,67?68頁。

[5] 本次調查未被允許鈐印,大和文華館亦沒有製作過印蛻,所以本文無法公佈這些古璽印的印蛻。為方便釋讀,刊出印面的水平反轉照片✶。

[6] 何琳儀《戰國古文字典》🧑🚒,中華書局✸🧛🏿♂️,1998年👩🏿🚀🧛🏿♂️。簡稱《戰古》🫲。

[7] 吳振武《<古璽文編>校訂》🛞,人民美術出版社,2011年✡︎,21-22頁。

[8] 羅福頤《古璽彙編》👨🦳,文物出版社,1982年。簡稱《璽彙》。

[9] 湖南省博物館👨🦼、復旦大學出土文獻與古文字研究《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(陸)》,中華書局,2014年,139頁👩🦼、169頁🧕✍🏻。

[10] 清華大學出土文獻研究與保護富达《清華大學藏戰國竹簡(伍)》,中西書局🌬🤷,2015年,145頁🫷🏿。

[11] 羅振玉《璽印姓氏徵跋》,《羅雪堂合集》第三函第一冊《松翁近稿》🍲,西泠印社出版社🤷♂️,2005年,16-17頁。

[12] 裘錫圭《戰國璽印文字考釋三篇》🪤,《裘錫圭學術文集》,復旦大學出版社☛💁🏽♂️,2012年🚇,277-285頁。

[13] 湖南省文物考古研究所《里耶秦簡(壹)》🤶🏽,文物出版社,2012年,176頁。

[14] 趙平安、李婧🕵🏽♂️、石小力《秦漢印章封泥文字編》🧔🏼,中西書局🧒,2019年🈵。簡稱《文字編》。

[15] 參見何琳儀《戰國文字通論(訂補)》,上海古籍出版社,2017年,329-330頁。

[16] 朱德熙、裘錫圭《平山中山王墓銅器銘文的初步研究》,《文物》1979年第1期,43-44頁。

[17] 參見曾憲通、陳偉武主編《出土戰國文獻字詞集釋》🧑🏼🦱,中華書局,2018年,1911-1917頁🫴🏽。

[18] 黃盛璋《歷代度量衡里畝制度的演變和數值換算》🧑🧒🥺,《歷史教學》1983年第1期,11-17頁

[19] 王人聰《魏晉南北朝時期的將軍及有關武職官印》,《秦漢魏晉南北官印研究》,香港中文大學文物館,1990年,164-206頁👸🏽。

[20] [清]陳至言《信義志》,昆山市地方志辦公室《昆山歷代鄉鎮舊志集成》,廣陵書社,2019年,672頁。

[21] 葉其峰《秦漢南北朝官印鑒別方法初論》,《秦漢魏晉南北朝官印研究》🔯,香港中文大學出版社🍯,1990年,213-237頁。

[22] [唐]林寶撰、岑仲勉校記《元和姓纂》,中華書局,1994年🙇🦶🏼,21頁。

[23] 馬承源主編《文物鑒賞指南》,上海書店出版社,1996年,301頁

[24] 孫慰祖《中國印章-歷史與藝術》,外文出版社,2010年,135頁🎗🚵🏿♂️。

[25] 羅福頤《增訂漢印文字徵》🧾👷🏿♀️,紫禁城出版社🔥,2010年,125頁✖️。

[26] 鄧散木《篆刻學》✋🏻,人民美術出版社,1979年,上編39-40頁。

[27] 羅振玉、王国維《流砂墜簡》,中華書局,1993年,圖版65頁🫅🏽,釋文220?221頁。

[28] 趙平安《漢字形體結構圍繞字音字義的表現而進行的改造》😡,氏著《新出簡帛與古文字古文獻研究》(原載《中國文字研究(第一輯)》1999年),商務印書館,2009年,190-191頁👶🏼。

[29] 季旭升《說文新證下冊》,台北藝文印書館,2004年,120頁。

[30] 陳劍《釋上博竹書<昭王毀室>的“幸”字》,氏著《戰國竹書論集》(原載《漢字研究》第一輯2005年),上海古籍出版社🛍️,2013年,134-143頁。

[31] 馬承源主編《上海博物館藏戰國楚竹書(四)》,上海古籍出版社🤸🏿🤾🏼,2004年🧷,184頁。

[32] 林素清《說慭》,中央研究院歷史語言研究所《古文字與古代史》第一輯,2007年9月,524頁。

[33] 上博簡五《姑城家父》5號簡👮🏿♂️,簡稱“上博五《姑城》”(見馬承源主編《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》,上海古籍出版社,2005年↗️,242頁)🍋🟩。

[34] 清華簡五《湯處於湯丘》11號簡,簡稱“清華五《湯丘》”(見李學勤主編《清華大學藏戰國竹簡(五)》,中西書局,2015年🧕🏿,209頁)。

[35] 清華簡六《鄭武夫人規孺子》8號簡🐖🧜🏿♂️,簡稱“清華六《孺子》8”(見李學勤主編《清華大學藏戰國竹簡(六)》,中西書局,2016年,200頁)。

[36] 清華簡七《子犯子餘》5號簡🧑🚒,簡稱“清華七《子犯》5”(見李學勤主編《清華大學藏戰國竹簡(七)》🦚,中西書局,2017年,202頁)。

[37] 清華簡八《治邦之道》5號簡與18號簡,簡稱“清華八《邦道》5、8”🔝👱♂️;清華簡八《心是謂中》4號簡🧝🏿,簡稱“清華八《心中》4”(見李學勤主編《清華大學藏戰國竹簡(八)》,中西書局🧍♂️,2018年🧙🏻♂️,219頁)🧑🏼🦰。

[38] 清華簡九《禱辭》1號簡(見黃德寬主編《清華大學藏戰國竹簡(九)》🛀🏻,中西書局,2019年🏢,251頁)。

[39] 季旭升《說文新證(二版)》,台北藝文出版社,2014年👷🏻♂️,769頁🌌👵🏿。

[40] 徐在國《上博楚簡文字聲系》📷,安徽大學出版社,2013年,1873頁。

[41] 以上字形取自單曉偉《秦文字字形表》,上海古籍出版社,2017年,69頁、155-156頁;張守中《睡虎地秦簡文字編》,文物出版社,1994年🤟🏼,155頁;陳松長《馬王堆簡帛文字編》🙎🏿♀️,文物出版社,2001年,145-146頁;湖南省文物考古研究所《里耶秦簡(壹)》,文物出版社,2012年🧕🏽,225頁;張守中《張家山漢簡文字編》🪱,文物出版社,2012年,103頁。

[42] 徐在國等《戰國文字字形表》🗓,上海古籍出版社,2017年,510-513頁🧝♀️。

[43] 聲韻歸屬據郭錫良《漢字古音手冊》,商務印書館,2010年。或以“羊”為喻母陽部字,參張儒、劉毓慶《漢字通用聲素研究》,山西古籍出版社,2002年,454-456頁、485頁。

[44] 白於藍《簡帛古書通假字大係》👮🏼,福建人民出版社,2017年💎,1040頁🧇🥏、770頁💂🏼♂️。

本文收稿日期为2022年5月30日

本文发布日期为2022年5月31日

点击下载附件: 2282劉海宇:日本大和文華館藏古璽印的調查與研究 -兼說戰國文字中從“犬”“羊”的“幸”字.docx

下载次数:49

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🧚🏼:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696751