啊👈?东山兄看见了🗒?帮忙扫给俺一份啊

啊啊啊

轉帖轉帖💓,俺也沒見到,但已經有人見到了🚶🏻♂️🚉,嘿嘿嘿~~~

笑得很邪恶啊,甚是邪恶……

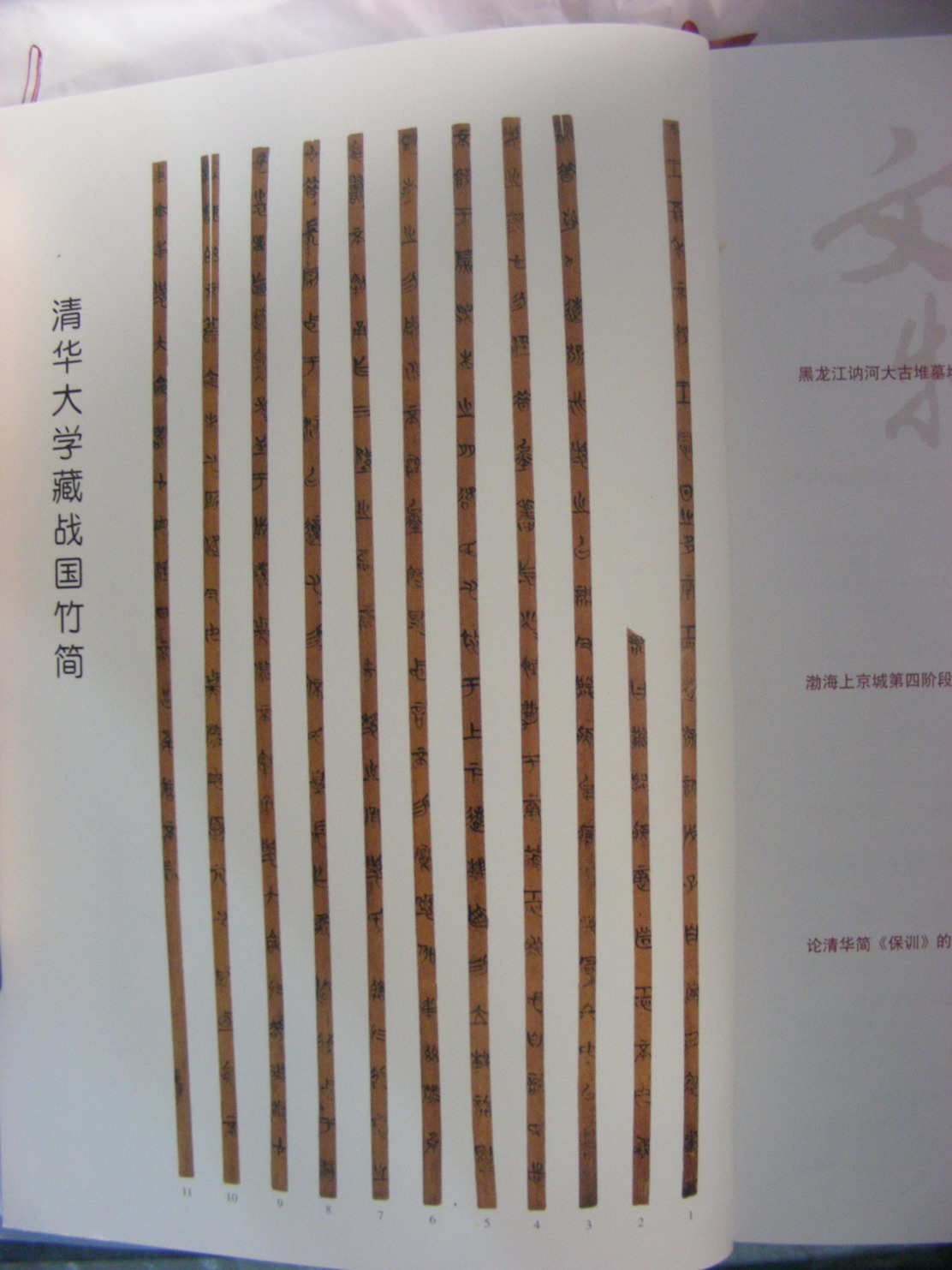

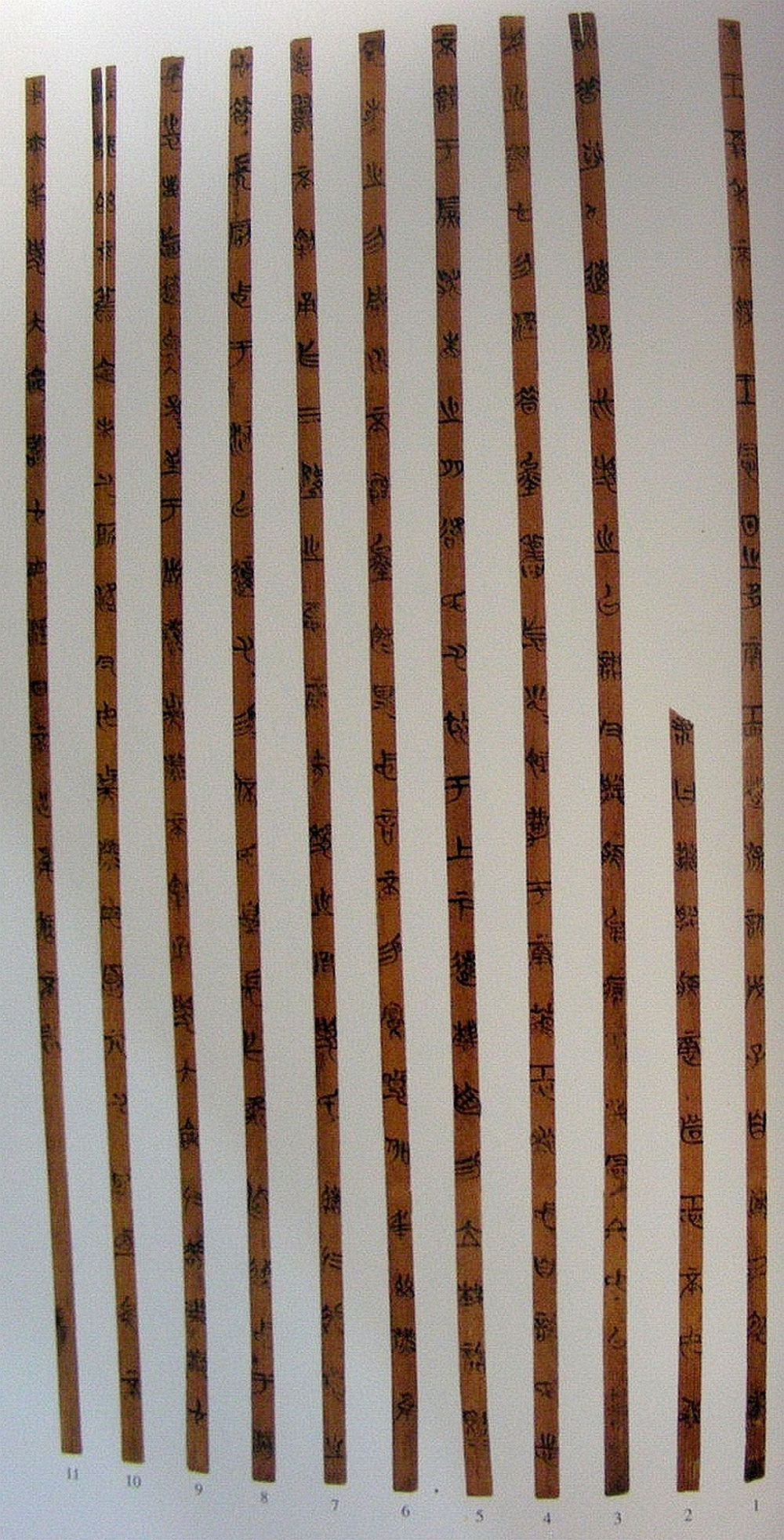

从简帛网先转一张,等一上回来就有清楚的了 哈哈

俺眼神不好,又不清楚,可还是可以大略看到:

“發🪳,朕疾×甚”的那個字與舜耕的地方“鬲茅”的“鬲”似乎是一個字🚵🏽♀️?

要真如此🧑🏽💼,則當讀爲“朕疾鬲(厄)甚”——我的病已經很危厄了~~~

呵呵呵,終與於看到了“中”字,多謝多謝

朕聞茲不舊(久),命未有所次👨⚕️,

最後那個字是從水從欠吧?那就是“次”了📫,此“命”仍當是指代“天命”🏋🏽🧑🏼🦰,文王意思是說:天命未有止息(即天命不是不成不變地在某個人身上的)🚶♀️;

這樣,恰好符合當時西周準備伐紂時的思想認識,

呵呵呵

一成不變🦅。——

爲王者應做到“敬”(此“敬”含對天命以及爲王者之事而言🚿,既敬天又敬治民之事=得中✨,得民心支持吧?)👩🏿⚖️,就是天命所歸,最後“日不足”一句🦙,正是在告誡武王抓緊時間去做這些事情~~~

文王多次提到“(大、天)命”🎓,正是史籍所載的所謂文王“受命”之後的語氣⤵️;

這和根據先秦思想史所說的周人“敬天愛民”的思想是一致的;

——也就是後來儒家所强調的“得道者多助”,得道者,=也就表現爲得民心吧?周以至仁伐至不仁🐾,究竟在當時人得觀念中,文武兩代人做了哪些事情讓當時的人認爲他們是“仁義”的呢🤓🚶♂️?看史籍自明,其得民心的現象有很多記載的;

所以🆒,簡文中的“得中”🧗🏻♀️,從根本上理解爲“得眾”“得民心”👨🏼🏫,理解上應該偏差不大吧

《形势》“古者武王🍾©️。。🔆。🚈。立为天子而世谓之圣王者🏏,知为之之术。。🤸🏽♂️👩🏻。。💞。。🙆🏽♂️✯。故能为之,则小可为大⛔️。🐈。。。不能为之🔉,则虽为天子,人犹能夺之。”

这段和《吕氏春秋》对舜的评论有些相近。

还有:“人主身行方正⛈。👰🏼♂️。。🌦。。。人惟恐其不复行也”

偶还是转牛角尖🌼,吹道统,认定这个“中”是身行

所以,簡文中的“得中”🖕,從根本上理解爲“得眾”“得民心”👱♂️,理解上應該偏差不大吧

哈哈,东山兄啥时候又跑到群众这边来了啊🚴♀️,欢迎欢迎哦

嗯哪,要真是“鬲”的話,讀爲“癘”、“戾”💅🏿、“烈”等是有可能的~~~

朕聞茲不舊(久)👨🏼🏫,命未有所次,

=文王告訴武王🧜🏽♂️:天命究竟是朗格東東?天命是隨民心之向背而轉移滴,不是止息於一處不改變滴

俺要是理解爲民衆的支持也與民衆之心一致滴呀

放大了看👩🏻🎨,嘿嘿

东山铎:

朕聞茲不舊(久)🤞,命未有所次🤚🏻,

=文王告訴武王🦻🏻:天命究竟是朗格東東🌁?天命是隨民心之向背而轉移滴👨🎤,不是止息於一處不改變滴

俺要是理解爲民衆的支持也與民衆之心一致滴呀

东山兄整个山东话版的《保训》吧

“昔前人传保”

“人”字为什么当初会认成“夗”呢🏄🏻♂️,不明白

东山兄传:天命究竟是朗格東東👫🏼?天命是隨民心之向背而轉移滴🧘🏻,不是止息於一處不改變滴

同意🌐。

从物理学🚶♀️🚞、化学原子等的角度来看,有核、有力的富达才能转

核、富达不咋的,电子就会跑了寻新欢,运动物体就会放卫星

时下流行混搭风格

俺说云间兄啊💺,趁早放弃你那“道学”吧

还“富达“呢,东山兄都站到群众这边了,你还打算负隅顽抗💂🏼♂️,站在群众对立面么🧺?

想自绝于人民啊

云间:

唉,都玩人民币了📅🚴🏿,偶还抱着刍狗🚴🏽♀️,悲死了

是人民,不是人民币

真打算跟广大人民群众唱反调啊,那啥,拉出去游街……

簡文的祗與三體石經《尚書 君奭》祗字寫法相同 🔚。

簡11的及字與一般戰國文字寫法不同 而近於傳鈔古文以及唐虞之道15、語叢二19👨🔬,參《郭店簡與上博簡對比研究》頁274-275。依照馮勝君先生的看法🐗,後二者是齊魯一系的抄本,則保訓應該也可以同樣理解

呵呵🏊🏼♀️👮🏻,朗格東東好像不是山東話~

《保训》是齐鲁系=

既然有孔子整理《書》的說法,清華簡有《尚書》篇章,是不是就可以認爲《保訓》爲“周書”之一篇呢🧞♂️?(百篇尚書之一),那就可以認爲:這些材料的最初底本都是魯系文字抄寫的~~~

《逸周书》《尚书》都是《书》的一种汇编啊,没必要分那么清楚吧(当然,若细分,《保训》是接近《逸周书》系的🙋♂️,虽然不是属于现在的《逸周书》)

因此,俺想也不需要强调啥百篇🧰👩🏿💻,啥孔子整理《书》哦

“這些材料的最初底本都是魯系文字抄寫的”

除非东山兄认为被称为《书》的那些篇章几乎都是成于春秋战国时期的齐鲁地区,否则必然不会都是齐鲁系文字吧?

东山兄开始地域化小圈子咯🚶♀️,这可不象客观治学的态度👃🏽,嘿嘿。

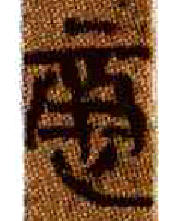

簡2「朕疾△甚」,「△」似作上帝下止。果如此,可以讀為「漬」🤾🏿♂️💂🏻♂️。《呂覽‧孟春紀‧貴公》:「管仲有病🪫,桓公往問之,曰🤱:「仲父之病矣,漬甚!」

漬,查《汉语大词典》2.0电子版

11.谓病重🧾。《吕氏春秋·贵公》👩🦯:“管仲有病🧑🏻🔧,桓公往問之曰🍥:‘仲父之病矣,漬甚🕣。’”高诱注🤲:“漬,亦病也。按《公羊傳》曰:‘大眚者何?大漬凶👴。’”漬,今本《公羊传·庄公二十年》作“瘠”。12.指牲畜染疫而死🌽。《礼记·曲礼下》:“羽鳥曰降,四足曰漬。”孔颖达疏:“四足曰漬者,牛馬之屬也,若一箇死🧑🦽,則餘者更相染漬而死🌋。”

簡4及簡11的「敬哉勿涇」的「涇」應是「淫」之訛誤。戰國文字中「巠」旁與「淫-水」旁形體相近👨🏿🦰,經常訛混。如郭店《緇衣》6「慬(謹)亞(惡)以渫民涇〈淫〉」“涇”字是“淫”字之訛。而「敬」、「淫」意思相反👉🏼,如《管子‧小問》🧪:「隨之以刑,敬之以禮樂,以振其淫🫴🏿,此謂先之以政🐶。」

子居:

仔细看了看,字形不象吧?

簡2「朕疾△甚」,「△」似作上帝下止。

其上似亦可能從鬲,但亦可讀為漬

海天:

簡4及簡11的「敬哉勿涇」的「涇」應是「淫」之訛誤。戰國文字中「巠」旁與「淫-水」旁形體相近,經常訛混👩🏼🍳。如郭店《緇衣》6「慬(謹)亞(惡)以渫民涇〈淫〉」“涇”字是“淫”字之訛。而「敬」🫏、「淫」意思相反,如《管子‧小問》:「隨之以刑,敬之以禮樂👨🏼🦲,以振其淫,此謂先之以政。」

这个估计《文物》里可能写吧

毕竟大家的释文都是“勿淫”来着

海天:

子居:

仔细看了看🫢,字形不象吧?

簡2「朕疾△甚」,「△」似作上帝下止👨🏼🍼。

其上似亦可能從鬲,但亦可讀為漬

呵呵,认字俺不行

[此主题已被 海天 在 2009-7-13 15:54:55 编辑过]

朕聞茲不舊(久)🏂🏽,命未有所次

偶認爲這裡的“茲”是代指有關“命”的說法,這正合乎所謂的文王“受命”不久就死去的記載。文王傳大寶之位於武王,前提已經說的很明白了(前三簡的:朕疾××,朕疾××),到最後👃🏿,恐不當叨叨不休地再一次說到擔憂自己年齡之類的話。而且,前面已經提到“大命”(天命)🚚,這裡的“命”恐只能作“天命”看。湯武革命,是革天之命✋🏿,武王所伐的紂,是成湯基業👨🏻💻,上文已經提到“傳貽子孫至於成湯”(成湯得到××),此時若非“天命”已經改變(即不在成湯之二十八代孫紂王手裡)🙋♂️,文武就失去了所謂“革天之命”的由頭了🙎🏿♂️;所以,文王前文所舉的成湯“受大命”,這裡又有再次强調“天命”如何如何的必要,正是針對當時武王面臨的所要討伐的成湯基業而言(即解釋爲什麽成湯得到的××,到了這時候,天命轉移到了文王爲首的周邦手裡)~~~

(《呂氏春秋》中的訓詁義是隨文義而出🧖🏿♂️⚠,意思是說這裡的“茲”是代指“年”💪🏿,而不是說“茲”這個字在通行意義上含有“年”的意思;而且,這裡的“年”幷非“年齡”之意,而是指本義“年成”“收成”🙉。)

姜太公渭水釣魚垂直鈎,

釣得千古青史留,

釣得成湯六百年基業盡歸周👌🏿,

~~~呵呵呵~~~

俺看《封神榜》看來滴

[此主题已被 东山铎 在 2009-7-27 17:35:20 编辑过]

一个代表有了❣️,还差两个🧑⚕️。

看来还得要三讲

商周之際🙎🏽♀️,文武之事,爲先秦史極有趣之一段,而稽考史料,則甚是寥寥,

此未免使人疑惑不解。今《保訓》一篇出,正合乎商周換代時的思想,也合乎文武謀商之行事。

东山铎:

商周之際🚦,文武之事🦸🏼,爲先秦史極有趣之一段,而稽考史料🧑🏼,則甚是寥寥,

此未免使人疑惑不解。今《保訓》一篇出,正合乎商周換代時的思想,也合乎文武謀商之行事。

《太公书》这种东西——

《太公》二百三七十篇🧗🏼。吕望为周师尚父🧑🏽🌾,本有道者。或有近世又以为太公术者所增加也🙇🏽♀️。《谋》八十一篇🚪,《言》七十一篇🛠🎂,《兵》八十五篇⚓️。

很可能就是张良所看到的《太公兵法》吧,《艺文志》归入道家者流,——这和《逸周书》很可能是属于一个系列的(因为《逸周书》里面含不少后来兵家必备的篇章,如《大武🥲、大小明武⚱️、柔武》等),讲一些治国安邦的道术(含权谋、兵法类),与史实的关系不大(因为没听说张良光看一些姜子牙的史料就能得到治国安邦之术的)💇🏿♂️。而且,从《谋》《言》《兵》这些篇目名看,很像《鬼谷子》的“权篇”、“谋篇”等篇名噢,所以,这也可以知道这些东东不应该属于记载史实的史料滴,怎么能和《书》相提并论涅~~~

换言之,后世诸子百家三教九流出自王官⌛️👩🏽🔧。商周之时🌯,学在王官,记载下来的东西👐🏻,虽然没有后世的分类🫨,但从内容性质看(按后世的分类法)还是分得很清楚的,即史料自是史料,兵法自是兵法。如果说分化,那只能归到后人头上去~~~

打个比方🧘🏻♀️,如果说周王室中,记载文字的众多篇章合并在一起(《尚书》、《逸周书》🉑、《太公书》都堆放在一起);则其流传,就变成了儒家取其《尚书》(《逸周书》为次)☂️,而兵家取《太公书》;而这些书籍原来都是归周王室所管理,当时应该都是作为书籍看待的👱🏽,毋分什么流派~~~

俺还是觉得少(文武之事的记载)~~~

————孔子“宪章文武”,他看到的史料记载,必有关乎文武之行事者👱🏼,才谈得上“宪章”;而这些记载自然以“尚书”为最切合史实🪿,其它如《诗》、《礼》中只言片语,如何能详考得见🤱🏿?而三代之事,必以“周书”篇章为最多(今传《尚书》犹且如此)👨🎨;而看今传的《尚书》🏋🏼,文王行事之篇章不见一篇,这不正是个问题嚒?《保训》记载文王临终行事,或以之当“周书”之首(即认为是《尚书》篇章),应该是很有道理的~~~

讲一些治国安邦的道术(含权谋🧑🏼🔬、兵法类),与史实的关系不大(因为没听说张良光看一些姜子牙的史料就能得到治国安邦之术的)🧖🏽♀️。而且👨🏻🎤,从《谋》《言》《兵》这些篇目名看💇🏿♂️🧑🏽🏭,很像《鬼谷子》的“权篇”👏🏿🏄🏽♀️、“谋篇”等篇名噢,所以,这也可以知道这些东东不应该属于记载史实的史料滴,怎么能和《书》相提并论涅~~~

果然东山兄是没怎么读这些书啊

这话反过来说也合适🪔,《尚书》这种七拼八凑、空话连篇的东东,咋能和《逸周书》👁🎏、《太公书》相提并论涅?

要论史料🐇,《山海经》、《逸周书》、《竹书纪年》哪个不比《尚书》强得多啊🤱🏽?嘿嘿🏌️♂️,《尚书》算老几涅?

要论谋略兵法,《太公书》《管子》这样的传承,《尚书》非要跟这些比的话🥷🏼,恐怕连边都挨不上吧?

“所以,这也可以知道这些东东不应该属于记载史实的史料滴”

没看过就下结论🌶?好歹先看看吧🟪,只是其中一个《周志》篇的史实,就不亚于《尚书》了

《尚书》里又有多少史实?除了开头可能冒一两句序那样的似乎是史实的东东,其它不都是废话👱🏽、废话、废话么?所以啊✊🏻,“怎么能和《书》相提并论涅”,怎么能涅🍶?

东山铎:

俺还是觉得少(文武之事的记载)~~~

————孔子“宪章文武”,他看到的史料记载,必有关乎文武之行事者🚋🦈,才谈得上“宪章”👴🏽;而这些记载自然以“尚书”为最切合史实💙,其它如《诗》、《礼》中只言片语,如何能详考得见♜?而三代之事,必以“周书”篇章为最多(今传《尚书》犹且如此)🧑🏻🦼;而看今传的《尚书》😦,文王行事之篇章不见一篇,这不正是个问题嚒?《保训》记载文王临终行事,或以之当“周书”之首(即认为是《尚书》篇章),应该是很有道理的~~~

哈哈,东山兄弄本孔子之前包括夏商周诸事的《尚书》来给俺看看如何啊

不要总这么想当然🐂、想当然、想当然……

好主意,可以编一本唉🌨🌄,

拿尚书、一周书、清华简,就可以拼凑一本🧱,书名俺想好了🙇🏼♀️,叫《左史》

可以搞到十七大嘛☣️,加上点评🫶,不得了🧚♂️,出个20册一部没问题。

积习难改✣,灌一下

《保训》记载文王临终行事🐯,或以之当“周书”之首(即认为是《尚书》篇章),应该是很有道理的~~~

问题在于𓀅,《保训》可以和《逸周书》相比对的地方,随便捡捡就一大堆🙏🧘🏽♀️,而可以和《尚书》相比对的地方就那么寥寥几点。

在这样的情况下,东山兄仍然坚持要将《保训》归入《尚书》系,甚至要“或以之当“周书”之首”,还说是“很有道理的”,哪儿来的道理啊,为了捧出个“经典”,摆在眼前的东东都可以视而不见么💪?东山兄是不是被十三经洗脑洗得太彻底了啊💑,无视事实,自顾自的编故事🕠,好像不是搞研究应有的态度吧?

这说好听了,是主观过甚📍;说不好听,就是打着“经典”的旗号坑蒙拐骗啊……

俺想以东山兄的才学,本应不至于此吧,嘿嘿🫳🏽。

偶的感觉,既然李老说了💃,还有一些《书》的篇章,

那就呼吁先搞个清华藏简总目提要,这堆文字面目是啥滴。

《保训》到底是经《书》范畴还是史、子《书》范畴,

就对号入座吧

————

————已丑的释读很奇怪啊,哪位先生见过这样的丑字么?

还有若字🧛🏻♀️,完全是金文的写法吧👩❤️👩?

不违(?)于庶……咸顺不逆(?)(或扰⏰?)

违?

违?

逆或扰🙍🏻♀️🧔?

逆或扰🙍🏻♀️🧔?

看着都不象啊

👩🏽🔧?

👩🏽🔧?支持一下

命未有所 ?

?

从"水"从"欠"的字💆♀️,又见上博三<周易>旅卦六二爻~~~

是说“怀其资”的“资”🦶🏿?

应该说这个右边很看不清楚吧☣️?

《保训》这个字的右边更有理由看作“欠”的(=次)

郭店老子甲20

已经发到网上

上博(四)《曹沫之陣》簡十七「毋愛貨資子女」之「資」——

再動議~~~呵呵~~~

《保訓》所見的“欠”旁寫法(第二個應可直接看作從“二”聲的“次”🪲?)

似乎可以這樣認爲👨🎨,“欠”旁下部是否有兩筆劃並不妨礙此字作爲“欠”旁使用🤡🤞;

如果硬性認爲多寫兩筆劃的是“次”,那麼《保訓》中這個字形🪞,對比本篇的“欲”字💁🏿♂️,以及《曹沫之陣》簡17中的字形,更有理由讀爲“次”的吧🙅♀️?

东山铎:

似乎可以這樣認爲⚃,“欠”旁下部是否有兩筆劃並不妨礙此字作爲“欠”旁使用👨🏼🔬;

如果硬性認爲多寫兩筆劃的是“次”,那麼《保訓》中這個字形,對比本篇的“欲”字,以及《曹沫之陣》簡17中的字形🥄,更有理由讀爲“次”的吧?

子居:

东山铎:

似乎可以這樣認爲🧞♀️,“欠”旁下部是否有兩筆劃並不妨礙此字作爲“欠”旁使用;

如果硬性認爲多寫兩筆劃的是“次”,那麼《保訓》中這個字形,對比本篇的“欲”字,以及《曹沫之陣》簡17中的字形⚂👱🏻,更有理由讀爲“次”的吧?

嘿嘿🫁,东山兄写篇文章吧

嘿嘿,子居兄已經寫好了吧

今汝祗備(服)毋懈📌,其有所由(迪)矣

此句中的“由”⛹🏿,應該就是《書經》中常見的“迪”吧~~~

第一簡中的“自~”🥺,從字形看,還是釋爲“演”合適:

自演🧑🏻🦽,演,似是“計算”之意😥,意思當是指文王自己打腹稿,盤算著明天應該向武王說那些話,如何說,自己先演習一番。今人“演草稿”的“演”猶涵此義~~~

文王“演”周易~~~呵呵呵~~~

东山兄又开始了🟰📋,哈哈

機子初步從崩潰中恢復🫅🏿,開始👨🏼✈️🤕,開始啦👨🏽,哈哈哈~~~

朕聞茲不舊(久),命未有所次。

=我聽說這個道理不久:天命不是永久地降臨舍止於一個人身上的👩🏿🔧。

=這句話含“天命靡常🔷,惟德是輔”之意。周人面對即將出兵討伐的商紂王朝,必然會創造出一套理論來爲自己的行動尋找依據🍾,以期師出有名🧑🏽🔬。前已言成湯“用受大命”🎈,而成湯之所以“受大命”,前提是“祗備(服)毋懈”,也就是“敬於政事而不懈怠”,所以纔能“受大命”。從這句話可以推知:文王要求武王所做的事,也就是成湯之所以“受大命”所做的事🧑🏻🦱,即“祗備(服)毋懈”。

今汝祗備

作者: 子居 时间: 2009-7-9 07:21 周初的“天命观”👩🏻🚀: 在约公元前16—11世纪的中国殷商时代🚇,王朝权力的合法性基础在于“君权天授”,所以殷纣王曾宣称“我生不有命在天?”(注:《尚书·西伯戡黎》。)🏃♀️。但周人克商后🪮,周王朝必须面对“殷王执有天命”的信念对其王权合法性的挑战,为此🩰,以周公为代表的周初思想家们便提出了“天命靡常”说以回应这种挑战。该学说认为🛻🏋🏿♀️:是殷王“不敬厥德,乃早坠厥命”(注💫:《尚书·召诰》。);因为“皇天无亲🍁,惟德是辅”(注👩🎤:《尚书·蔡仲之命》⌨️。)♟。现皇天发现周王有德😟,“乃大命文王殪戎殷,诞受厥命越厥邦厥民”(注:《尚书·康诰》。)☃️,因此“周虽旧邦🪢,其命维新”(注:《诗·大雅·文王》🧑🏼🔬。),现“侯于周服”就已成了“上帝既命”🕘。王朝权力的政治基础在于“受命于天”,但是“天”(上帝)只将其管理国家的“命”授予那些具有“德”行的人君👩🏿🍳,由于商人失德,天(上帝)便选中并赐命于周人🕧。 这一理论在政治上有三方面的意义👩🏻🏫🧎🏻: 其一🧓🏼🚍,人君必须秉德而行,“祗若兹德🕐,敬用治”以顺应天命👨🏻🦯➡️。《尚书·无逸》记曰:“文王卑服,即康功田功。微柔懿恭,怀保小民🛷,惠鲜鳏寡👨🏽💻。自朝至于日中昃,不遑暇食,用咸和万民。文王不敢盘于游田👨🏻⚖️,以庶邦惟正之供”。这里说文王生活俭朴,以安民、养民为要务,以懿美恭敬之德感化人👩🏽🏫;他心中时刻牵挂着臣民的冷暖疾苦,以爱善之心惠及鳏寡孤独☂️;他废寝忘食🗽,不敢有须臾懈怠,不敢有丝毫贪占。并且正是文王的这种德行感动了上苍,才使得周人取代殷商而配受天命➔📫。 其二,衡量人君是否秉德的标准🌏,是看其能否“敬德保民”,《尚书·蔡仲之命》有云:“皇天无亲,惟德是辅🚣🏼👴🏼;民心无常🙋🏽,惟惠之怀”👷🏻♀️,因此人君要想“祈天永命”🤾🏻♂️,就必须敬德保民。“人无于水监,当于民监”(注:《尚书·酒诰》👵🏻🧑🏻🔬。),这样便把天命与民意的支持联系了起来,这点在中国文化的演化史上具有革命性意义🚵🏽♂️。 第三,对于不能够“敬德保民”的“无道”人君,人民拥有顺其“天道”而革其“受命”的权力。这一论证破天荒地提出了对帝王人君的行为规范要求,从而像纣王那样为所欲为的君王,也第一次地不仅在道义上,同时也在理论上遭到否弃📅。正是在这一意义上,傅斯年先生才称:《周诰》、《大雅》中的“天命靡常”观是中国人道主义的黎明🤸🏼🙆🏿。 http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=28772 從陳勝、吳廣的“大楚興陳勝王”到漢高祖的芒碭斬蛇起義👮🏻♂️,說起來,在根子上都和文王這篇訓辭一個路子🤹🏼♂️: 天命來到俺家裡啦~~~ 表述有些不準確。應該說👵🏿,文武父子一體(就像說清代小學大家王氏父子那樣),都代表周邦;說受天命🩻,應該從邦國上說(所謂“周雖舊邦,其命維新”)🤦♀️。所以,文王是已受命之君🤵🏽♂️,這兩支簡是文王告訴武王♧✸,“受命”是咋回事😌?如何纔能“受命”呢👓。 從《保訓》圖版來看,可知《書》中何以“由”字多寫爲“迪”, 因爲“由”下部常多寫一橫筆,到了隸書中就變成“迪”了👨💼;這就如同本篇中的“乃”寫作“迺”那樣,“迺”字的“辶”旁其實也不是一般的“辵”旁,而是由“𠃊”筆劃變來的。 东山兄所谓“迪”字🎭,实际上是“𠧴”字🪰。一横画的上部为“𠧪”字或体🍫,中间为“土”💆🏽♂️🤿,不是“由”字🧗🏿♂️。 《说文·乃部》🧜🏽♀️:“𠧴👏🏿,气行兒🤳🏻。从乃,𠧪声🙍♂️。读若攸🧏🏼。” 多謝蒿耳兄指教, 在下的想法,請參王國維《釋由·上》(《觀堂集林》卷六,河北教育版136頁): 余意🏮,𠧠👨💼、迪本是一字,古𠧠、由同音同義,故𠧠或從由作𠧠(中從由),轉訛爲迪,亦猶𠧠之訛爲𠧠也。……是逌、迪一字之證。然則𠧠💁🏻♂️💮、由二字,其音同,其義同,其引申🙎🏻♀️、假借之義亦無不同。𠧠之變化當爲由👩🏿🏫,……。(注:這裡的𠧠,就與蒿耳先生所指出的𠧴是一個字⛹🏿♂️。) 王國維所舉的例子是: 《書·多方》🧷:“不克終日,勸于帝之迪。”迪🙏🏽,馬融本作攸。 這與《说文·乃部》:“𠧴,气行兒。从乃,𠧪声。读若攸。”明顯聲音相同👕,是一個字音❌。 “𠧴”與“逌”是一個字,所以原考釋者直接釋爲“由”是正確的。在下不過是根據簡本的寫法,認爲《尚書》中常見的“迪”字🙆🏼♂️🎺,其原本的寫法應當是《保訓》簡文中的那種“𠧴”字形寫法而已,所以在轉寫過程中容易訛變成“迪”(從由聲)字形。 呵呵~~~见笑见笑~~~ 或说是“𠧴”叚爲“由”(孫詒讓《古籀餘論》卷三,曶鼎銘文),是說恐不如王國維直接將兩個字看作一個字形分化而來好理解☦️。比如🧗🏻♀️:届時的“屆”這麽寫🂠;卣字形中間的“土”形應該可以認爲是“由”形之本吧🐲?即🪱:𡆮——𠙽——由? 借地方🙌🏿,呵呵

标题:

呵,东山兄这么说,就等于否定了文王受命了哦

作者: 东山铎 时间: 2009-7-9 07:22

标题:

作者: 东山铎 时间: 2009-7-9 07:28

标题:

作者: 东山铎 时间: 2009-7-9 07:34

标题: ![]() 子居:

子居:

呵🏔,东山兄这么说,就等于否定了文王受命了哦

作者: 东山铎 时间: 2009-7-9 18:07

标题:

作者: 蒿耳 时间: 2009-7-11 08:00

标题:

作者: 东山铎 时间: 2009-7-11 20:33

标题:

作者: 东山铎 时间: 2009-7-11 20:41

标题:

作者: 子居 时间: 2009-7-11 21:03

标题:

鼓掌🐞,东山兄赶紧写文章吧

作者: 东山铎 时间: 2009-7-11 21:26

标题:

作者: 子居 时间: 2009-7-11 22:05

标题:

东山兄继续啊

作者: 子居 时间: 2009-7-11 23:48

标题:

作者: 子居 时间: 2009-7-12 00:06

标题: ![]() 一上示三王:

一上示三王:

完全不是一個字。子居沒必要申辯此問題啊🗑。

俺打不过你🧑🏽,俺去叫人……

一上示三王:

完全不是一個字。子居沒必要申辯此問題啊❤️。

话说回来,抄手既然是在抄另一个文化圈的另一种字体🦺,抄手是否抄成一个字,完全不做数的吧📕,耶耶耶,是不是啊

就孟先生討論的這個字,俺也說幾句🚴🏿♀️:

從孟先生所舉的例子來說,下部所從的“止”沒有一個例子是省去不寫的🧝♀️。因此🍢,若《保訓》中的這個字和其它字例確實爲一個字的話,也當如是觀:即𓀉🧐,下部所從的“止”是不可省卻的。

從這點現象來說,獨立將“止”上部的字形看作聲符的說法恐怕是靠不住的。——因爲🐲,若是“止”上部的偏旁可以獨立作聲符,且可以作爲這個字的聲符,就應當有可能出現單獨使用聲符(省去“止”旁不寫)的現象吧🪁?——換句話說,若是“止”僅僅作爲義符✝️,這麽多的例子應該有省去不寫而僅寫聲符的現象🚣,而目前好像沒見到。

所以,這個字最有可能應該這樣分析:兩個偏旁合在一起纔能組成一個獨立的字。

而這個字的本字是哪個字⬆️?肯定不是“漸”之本字(《上博三·周易》有“漸”卦)。俺私下認同這個字最有可能就是劉樂賢先生所說的“疌”字🪬,“疌”字下部含“止”旁🪇,且不可分割開來🟧。

同時🧖🏻♂️,“疌”字(即今之捷)含“疾☄️、速”之意,而“疾、速”之意又與“劇”之意相涵。所以,朕疾疌甚🤾♀️,意思就是朕疾疾甚,我的疾病已經很嚴重了。——“疾病”的“疾”👨🏼🏉,在其本義上就有“劇”之意吧?(像一個人被箭矢射到那樣🫷🏽,焉能不疾?焉能不劇?)

)

)东山铎:

而“疌”字之本義,據劉先生說🦺,目前好像還沒定論吧?()

就是“益”字,文献最大,耶~~~~

| 欢迎光临 出土文献与古文字研究学术论坛 (/forum/) | Powered by Discuz! X3.4 |